Бактериальное самоочищение водоемов рыбохозяйственного назначения

Автор: Паршуков Алексей Николаевич, Сидорова Наталья Анатольевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (113), 2010 года.

Бесплатный доступ

Самоочищение, водная экосистема, органическое вещество, гетеротрофные бактерии, плесневые грибы

Короткий адрес: https://sciup.org/14749807

IDR: 14749807

Текст статьи Бактериальное самоочищение водоемов рыбохозяйственного назначения

Аквакультура в России – одно из направлений вать сукцессию и вытеснять водные бактерии –

рыбного хозяйства с целым рядом перспектив и преимуществ перед другими отраслями, производящими белки животного происхождения [8]. Современная ситуация в Карелии в области товарной аквакультуры выглядит особенно привлекательной и успешной. Достичь высоких результатов стало возможным благодаря умеренному климату, обилию водных ресурсов, а также богатому опыту в форелеводстве. В 2007 году в садках было выращено 9 300 т рыбы, а в перспективе эти объемы могут достигнуть показателей 20–25 тыс. т [5], [16].

Процесс искусственного выращивания рыбы сопровождается привнесением в водоем вместе с кормом и метаболитами рыб большого количества органических веществ [5], скорость деструкции которых зависит от многих факторов: водообмена, кислородного режима, среднегодовой температуры [9]. При низких температурах замедляются темпы самоочищения – одного из главных природных свойств любого водоема. Вследствие этого в окружающей среде происходит увеличение числа загрязнителей органического происхождения, определяющих высокую биогенную нагрузку. Кроме того, осадочный слой органики под садком будет являться резервуаром для возбудителей ряда инфекций [17], [18]. Дополнительным фактором, неблагоприятно влияющим на состояние экосистемы, является недоброкачественный корм. Высокая контаминация плесневыми грибами способствует накоплению в корме микотоксинов [4]. В водной среде плесневые грибы, контаминирующие корма, при определенных гидрологических и гидрохимических условиях способны провоциро- естественных участников самоочищения [3], [10], [11], [14]. Перечисленные природные процессы необратимо сказываются на стабильности водных экосистем.

Экстенсивное самоочищение происходит благодаря комплексному действию биотических и абиотических факторов, значимость которых варьирует и зависит от экологических условий конкретного водоема [6]. Поэтому изучение характера самоочищения можно считать актуальным для разработки мероприятий по предотвращению угрозы локального эвтрофирования и изменения эпизоотического статуса водоемов.

Целью настоящей работы явилось изучение самоочистительной способности водоемов Хедо и Муй с действующими в их акваториях форелевыми хозяйствами по количественному соотношению двух групп бактерий (дающих рост на питательной среде при 21 и 37 ºС), а также по наличию споровых и санитарно-показательных микроорганизмов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В акватории водоемов Хедо и Муй (Муезер-ский район, Карелия) радужную форель разводят с 2008 года.

В качестве параметров гетеротрофного самоочищения мы использовали следующие.

отношение численности гетеротрофов разных температур инкубации позволяет судить об интенсивности процессов бактериального самоочищения. Эта разница более выражена при завершении процесса самоочищения (коэффициент соотношения указанных групп бактерий равен 4 и выше). В местах загрязнения хозяйственно-бытовыми сточными водами численные значения обеих групп близки [12].

Санитарно-бактериологическая оценка водоемов проводилась в соответствии с основными действующими нормативными документами [2], [13], [12], [15]. Отбор проб бактериопланктона соответствовал стандартным методам бактериологических исследований. Для идентификации бактерий применяли общие (рыбопептонный агар) и дифференциально-диагностические среды (Эндо, Кесслера, висмут-сульфит агар, Пло-скирева, Левина, Сабуро).

Все полученные данные подвергали статистической обработке с помощью программы StatGraphics Plus 2.1.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ численности микрофлоры воды в период с июня 2008 года по сентябрь 2009-го позволил установить, что общее количество бактерий колебалось в широких пределах – от 0 до 2503 ± 152 КОЕ/мл (КОЕ – колониеобразующая единица) (табл. 1 и 2). Максимальное значение численности бактерий (2503 ± 152 КОЕ/мл) было в начале сентября 2008 года (оз. Хедо) при температуре воды 11,7 ºС (P < 0,05), минимальное (0 КОЕ/мл) – в конце декабря 2008 года (озера Хедо и Муй) при температуре воды 1,5 ºС и весной 2009 года (оз. Муй) при температуре воды 6,5 ºС (P = 0,05).

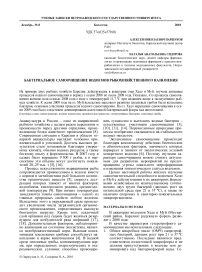

Детальное изучение микробиологических данных, полученных в период с осени 2008 года по осень 2009-го, позволило зафиксировать максимальную численность бактерий на оз. Хедо для осенних периодов 2008–2009 годов при средней температуре воды 10,6 ° С (рис. 1). Сапрофиты (2503 ±152 КОЕ/мл), дающие рост при 21 ° С, доминировали над представителями аллохтонной микрофлоры (1502 ± 31 КОЕ/мл) (P < 0,05). Далее с похолоданием численность бактериопланктона постепенно снижалась, и процесс бактериального самоочищения замедлялся. К весне 2009 года численность гетеротрофных бактерий в водоеме снизилась до 35 ± 2 КОЕ/мл, а осенью 2009 года доминировала аллохтонная бактериофлора (концентрация бактериальных клеток, дающих рост при 21 ° С, составила 1789 ± 10 КОЕ/мл, а при 37 ° С - 1971 ± 4 КОЕ/мл) (P < 0,05).

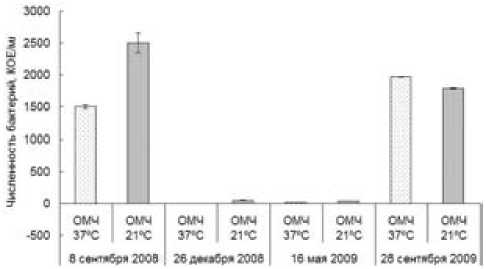

На оз. Муй максимальная численность бактерий (1520 ± 7 КОЕ/мл) была зафиксирована осенью 2008 года при температуре воды 11,7 °С, когда наиболее активно проходили процессы водного самоочищения (рис. 2). Но в отличие от оз. Хедо, где после зимне-весеннего периода численность бактериопланктона возросла с 0 до 1789 ± 10 КОЕ/мл, на оз. Муй численность бактерий после зимы 2008 года (температура воды – 1,4 °С) к осени 2009-го выросла незначительно (температура воды - 8,2 °С) - с 0 до 96 ± 6 КОЕ/мл (P < 0,05).

Таблица 1 Характеристика проб для микробиологического анализа (оз. Хедо)

|

Время отбора проб |

Температура воды, °С |

Температура термостатирования, °С |

M ± m, КОЕ/мл |

P |

|

осень 2008 |

11,7 |

37 |

1502 ± 31 |

0,0000 |

|

21 |

2503 ± 152 |

0,0001 |

||

|

зима 2008 |

1,5 |

37 |

0 |

0,05 |

|

21 |

50 ± 4 |

0,0003 |

||

|

весна 2009 |

3,9 |

37 |

19 ± 1 |

0,0000 |

|

21 |

35 ± 2 |

0,0001 |

||

|

осень 2009 |

10 |

37 |

1971 ± 4 |

0,0000 |

|

21 |

1789 ± 10 |

0,0000 |

Таблица 2

Характеристика проб для микробиологического анализа (оз. Муй)

|

Время отбора проб |

Температура воды, °С |

Температура термостатирования, °С |

M ± m, КОЕ/мл |

P |

|

осень |

11,7 |

37 |

862 ± 2 |

0,0000 |

|

2008 |

21 |

1520 ± 7 |

0,0000 |

|

|

зима |

1,4 |

37 |

0 |

0,0527 |

|

2008 |

21 |

98 ± 2 |

0,0000 |

|

|

весна |

6,5 |

37 |

0 |

– |

|

2009 |

21 |

64 ± 7 |

0,0022 |

|

|

осень |

8,2 |

37 |

84 ± 7 |

0,0006 |

|

2009 |

21 |

96 ± 6 |

0,0001 |

Рис. 1. Количественное соотношение основных групп бактерий (показателей процессов водного самоочищения) оз. Хедо

I

Рис. 2. Количественное соотношение основных групп бактерий (показателей процессов водного самоочищения) оз. Муй

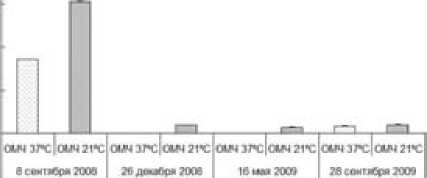

Рис. 3. Микологическая характеристика водоемов

Во всех пробах количество плесневых грибов варьировало от 1 до 104 колоний в 1 мл воды (рис. 3). Максимальное количество (104 колонии) зафиксировали весной 2009 года на оз. Муй при температуре воды 6,5 ºС. К осени 2009 года наблюдалось постепенное снижение их численности. В пробах из оз. Хедо микроскопических грибов не выявлено.

Обязательным для исследования водоемов является определение споровых форм бактерий и санитарно-показательных микроорганизмов. Бактерии, способные к спорообразованию, были обнаружены только в пробах из оз. Муй в количестве 4 КОЕ/мл.

Из проб с оз. Хедо на среде Эндо были выделены 160 штаммов лактозопозитивных энтеробактерий, а из оз. Муй – 23 штамма. Среди выделенных бактерий из оз. Муй весной (в момент вспышки численности плесневых грибов) и осенью 2009 года была обнаружена Enterobacter aerogenes .

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты изучения параметров гетеротрофного самоочищения на озерах Хедо и Муй позволили установить снижение его интенсивности к концу годового цикла наблюдений (соотношение численности гетеротрофов разных температур инкубации либо выравнивается, либо представители аллохтонной микрофлоры, дающие рост при 37 °С, начинают доминировать над представителями автохтонной микрофлоры, дающими рост при 21 °С). Возможно, это связано с низкими внутриводоемными температурами и избытком органического вещества в виде недоброкачественного корма, поступающего от рыбных хозяйств.

Индикатором изменения скорости самоочищения на оз. Муй можно считать плесневые грибы, максимальная численность которых была зафиксирована весной 2009 года. Из литературных данных известно, что в жизни водоема плесневые грибы играют огромную роль [19]. Ряд исследователей отмечают, что характер взаимоотношений между эукариотическими и прокариотическими организмами может влиять на динамику численности последних [1]. Эти взаимоотношения построены в основном на трофических и метаболических связях, приводящих либо ко взаимовыгодному сожительству, либо к антагонизму. В нашем случае на оз. Муй температура воды весной 2009 года была выше на 2,6 ºС по сравнению с оз. Хедо, и рыбу на оз. Муй запустили в садки раньше, а значит, и кормов, основного источника грибов, привнесено было больше. В результате после такой сильной обсемененности грибами бактериальная микрофлора оз. Муй была полностью вытеснена и не смогла восстановиться к осени 2009 года так, как это произошло на оз. Хедо, где грибы не доминировали.

Полученные данные об общей численности бактериопланктона свидетельствуют о корреляции между количеством бактерий и температурой воды. Это подтверждает выводы С. И. Кузнецова [7] о том, что на конец периода летней стагнации приходится максимальное количество бактерий, а наименьшее – на зимний период. Однако следует учитывать, что для водоемов, на которых действуют рыбохозяйственные предприятия, дополнительным источником легкоусвояемых органических веществ, помимо планктона, являются комбикорма и продукты метаболизма рыб. Поэтому водоемы, в пределах которых действуют форелевые хозяйства, стоят особняком от природных водоемов, не подвергающихся подобному воздействию, и численность бактерий здесь может достигать особенно большой величины.

Обязательным для исследований водоемов является определение споровых форм бактерий и санитарно-показательных микроорганизмов. По С. И. Кузнецову [7], наибольшее количество бес-споровых форм встречается в эвтрофных озерах, их больше как в абсолютном количестве, так и по отношению к споровым формам. На оз. Хедо на всем протяжении отбора проб споровые бактерии отсутствовали. Из вышесказанного следует, что оз. Хедо подвергается усиленной эвтрофикации.

Крайне низкое количество споровых бактерий в пробах воды из оз. Муй также свидетель- ствует об усиленных процессах эвтрофикации, а выделение Enterobacter aerogenes – о нарушениях процессов самоочищения и не вполне благополучном санитарном состоянии водоема.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основываясь на полученных данных, можно сказать, что в озерах Хедо и Муй наблюдается снижение интенсивности гетеротрофного самоочищения. Микробиологический мониторинг на озерах в период с осени 2008 года по осень 2009-го позволил установить изменения в структуре бактериальных сообществ. Эти изменения касаются соотношений численности групп бактерий, дающих рост на рыбопептонном агаре при температурах 21 и 37 ºС. Из соотношений их численности было установлено, что процессы водного самоочищения активно проходили в акватории обоих хозяйств осенью 2008 года и были нарушены к осени 2009-го. Так, на оз. Хедо после низкой численности бактерий (от 0 до 50 ± 4 КОЕ/мл) в зимне-весенний период 2009 года к осени 2009-го эти показатели поднялись до высоких значений, но аллохтонная микрофлора осенью 2009 года стала доминировать над автохтонной (сапрофиты 21 °С - 1789 ± 10 КОЕ/мл, сапрофиты 37 °С - 1971 ± 4 КОЕ/мл) (P < 0,05). На оз. Муй из-за весенней вспышки численности плесневых грибов к осени 2009 года количество бактерий, дающих рост на рыбопептонном агаре при 21 ºС, – основных участников процесса самоочищения, оказалось низ- ким (сапрофиты 21 °С - 96 ± 6 КОЕ/мл, сапрофиты 37 °С - 84 ± 7 КОЕ/мл) (P < 0,05).

На озерах Хедо и Муй на всем протяжении отбора проб споровые бактерии либо отсутствовали, либо их было крайне мало (4 КОЕ/мл), что свидетельствует об усиленных процессах эвтрофикации водоемов.

Анализ литературы по данным фундаментальным вопросам экологии и микробиологии позволил подтвердить важность процессов естественного самоочищения и рационального использования водных ресурсов. Обладая уникальной особенностью, а именно способностью к самоочищению, водные экосистемы поддерживают гомеостаз на первоначальном уровне. Исключительная роль в самоочищении водоемов принадлежит всей совокупности живых организмов, населяющих данный водоем, и, конечно же, не последнее место здесь занимают гетеротрофные бактерии.

Поскольку форелеводство в той или иной степени влияет на процессы водного самоочищения, для сохранения благополучия среды и выращивания здоровой рыбы необходимо проводить систематический мониторинг с использованием микробиологических методов исследования в целях предупреждения необратимых нарушений в природных сообществах.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» № П 1299.

Список литературы Бактериальное самоочищение водоемов рыбохозяйственного назначения

- Глаголева О. П., Зенова Г. М., Звягинцева А. Г. Особенности функционирования водорослей в ассоциации с бактериями//Микробиология. 1992. Т. 61. Вып. 2. С. 256-261.

- Головина Н. А., Стрелков Ю. А., Воронин В. Н., Головин П. П., Евдокимова Е. Б., Юхименко Л. Н. Ихтиопатология/Под ред. Н. А. Головиной, О. Н. Бауэра. М.: Мир, 2003. 448 с.

- ГОСТ 17.1.3.07-82 Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков.

- Заварзин Г. А., Колотилова Н. Н. Введение в природоведческую микробиологию. М.: Книжный дом «Университет», 2001. 256 с.

- Китаев С. П., Ильмаст Н. В., Стерлигова О. П. Методы оценки биогенной нагрузки от форелевых ферм на водные экосистемы. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2006. 39 с.

- Копытов Ю. П., Миронов О. Г., Цуканов А. В. Влияние некоторых экофакторов на самоочищение морской воды от нефти//Водные ресурсы. 1982. № 2. С. 129-136.

- Кузнецов С. И. Микрофлора озер и ее геохимическая деятельность. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1970. 440 с. 8.

- Мамонтов Ю. П. Аквакультура в России//Рыбное хозяйство. 2006. № 6. С. 16-19.

- Михеев В. П. Садковое выращивание товарной рыбы. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982. 216 с. 10.

- Моисеенко Т. И. Влияние закисления на водные экосистемы//Экология. 2005. № 2. С. 110-119.

- МУК №13-4-2/1742 Методические указания по санитарно-бактериологической оценке рыбохозяйственных водоемов.

- МУК 4.2.1884-04 Методические указания. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов.

- Остроумов С. А. Водная экосистема: крупноразмерный диверсифицированный биореактор с функцией самоочищения воды//Доклады РАН. 2000. Т. 374. № 3. 427-429.

- Остроумов С. А. полифункциональной роли биоты в самоочищении водных экосистем//Экология. 2005. № С. 452-459.

- РД 52.24.620-2000 Руководящий документ. Методические указания. Охрана природы. Гидросфера. Организация и функционирование подсистемы мониторинга антропогенного эвтрофирования пресноводных экосистем.

- Рыжков Л. П. Садковая аквакультура -программа действий//Садковое рыбоводство. Технология выращивания. Кормление рыб и сохранение их здоровья: Материалы науч. конф. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. С. 3-6.

- Enger I. and et. al. Presence of the fish pathogen Vibrio salmonicida in fish farm sediments//Appl. Environ. Microbiol. 1989. Nov. P. 2815-2818.

- Wakabayashi H. Effect of environmental conditions on the infec-tivity of Flexibacter columnaris to fish//J. of Fish Diseases. 1991. Vol. 14. P. 279-290.

- Weston W. H. The role of the aquatic fungi in hydrobiology. A symposium on hydrobiology. 1941. P. 129-151.