Бактериопланктон и сукцессионные изменения экосистемы глубоководного Красноярского водохранилища

Автор: Мучкина Е.Я., Попельницкая И.М., Попельницкий В.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 5, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается экологическое состояние Красноярского водохранилища, приводится динамика структурных и функциональных характеристик бактериопланктона. Выявлены периоды экологического регресса и прогресса в сукцессионном развитии водохранилища.

Красноярское водохранилище, экосистема, бактериопланктон, экологические модификации

Короткий адрес: https://sciup.org/14083671

IDR: 14083671 | УДК: 572

Текст научной статьи Бактериопланктон и сукцессионные изменения экосистемы глубоководного Красноярского водохранилища

Введение . Зарегулирование стока в крупных речных системах обусловило появление водохранилищ, которые как и другие континентальные водоемы, являются функциональной составляющей крупномасштабных биосферных процессов. Для оптимизации использования водных и биологических ресурсов данных объектов необходимо оценить состояние экосистем водоемов и водотоков с учетом стадии сукцессионного развития и степени антропогенной нагрузки. В бассейне Енисея в верхнем течении образован каскад из трех водохранилищ: Саянского, Майнского и Красноярского. В наибольшей степени в хозяйственной деятельности используется Красноярское – третье в каскаде водохранилищ. По сравнению с естественными водными объектами подобного типа водохранилища обладают большим удельным водосбором, более быстрым водообменом, испытывают большую нагрузку загрязняющими веществами, имеют более высокую емкость удержания всех видов антропогенных загрязнений. Экологическая оценка состояния водных систем в значительной мере базируется на анализе состояния планктонного сообщества и в первую очередь бактериального, которое, являясь интегрирующим функциональным компонентом экосистемы, отражает ее состояние и тенденции развития.

Многолетние комплексные исследования компонентов экосистемы Красноярского водохранилища, включая бактериальное сообщество, позволили получить достоверные сведения о развитии системы водоема и ее функционировании [3]. Весьма актуальной остается проблема оценки состояния экосистемы с учетом антропогенной нагрузки и процессов трансформации вещества в экосистеме.

Цель исследований . На основе структурных и функциональных характеристик бактериального сообщества оценить состояние Красноярского водохранилища в рамках шкалы экологических и метаболических модификаций.

Материалы и методы исследований . Для оценки состояния экосистемы Красноярского водохранилища использовался массив данных по структурным и функциональным показателям бактериального сообщества планктона, собранных в 1979–2002 гг. в составе комплексных экспедиций, проводимых Красноярским государственным университетом под руководством профессора З.Г. Гольд, по общепринятым методикам на стандартной сетке станций в вегетационный период каждого из исследуемых лет в процессе ежемесячных (июнь-август) биосъемок [3]. Определялись следующие количественные показатели бактериального сообщества: общая численность бактерий, число бактерий на РПА, бактериальная биомасса, время удвоения численности бактерий, продукция бактериальной биомассы, скорость потребления кислорода бактериальными клетками, деструкция органического вещества.

Для оценки взаимосвязи биотических и абиотических показателей экосистемы Красноярского водохранилища использовались многомерный дисперсионный, корреляционный и регрессионный анализы. Расчеты проводились при помощи пакета статистического анализа «Statistica 6.0». Исходные данные были получены запросами из гидробиологической базы данных Красноярского водохранилища «Биота».

При проведении многофакторного дисперсионного анализа в качестве исследуемых объектов были взяты следующие структурные и функциональные характеристики бактериального сообщества:

-

• средневзвешенные значения численности и биомасс;

-

• численность бактерий на среде РПА;

-

• продукция и деструкция бактериопланктона;

-

• R/B; P/B коэффициенты.

В качестве факторов рассматривались:

-

• месяц (июнь, июль, август);

-

• слой (эвфотический, дисфотический, столб);

-

• участок водохранилища (верховье, средняя часть, низовье);

-

• время функционирования.

Красноярское водохранилище – крупный глубоководный водоем комплексного назначения, созданный зарегулированием стока плотиной Красноярской ГЭС на границе верхнего и среднего течения Енисея в 40 км от г. Красноярска. Время заполнения водохранилища 1967–1970 гг., площадь водного зеркала составляет 2000 км2, объем водных масс – 73,3 км3, протяженность 396 км, коэффициент водообмена 0,5–1,0, средняя глубина 37 м, максимальная глубина 105 м, годовое колебание уровня 18 м. Это водоем мезо-евтрофного типа. По средним за год показателям численности бактериопланктона водоем в целом оценивается III классом качества вод (умеренно загрязненные, малотоксичные) в соответствии с унифицированным классификатором [2].

Результаты исследований и их обсуждение . Анализ временных рядов данных по структурным (общая численность, биомасса, число бактерий на РПА) и функциональным (скорость размножения и деструкция) бактериопланктона, полученных в ходе маршрутных биосъёмок в 1978–2002 гг., с привлечением сведений В.В. Дрюкера [1] за более ранний период показал, что величины количественного развития бактериопланктона, коэффициентов сукцессии, размножения выявили дифференциацию этапов и стадий сукцессионного процесса бактериального сообщества водной толщи Красноярского водохранилища (табл. 1.)

Таблица 1

Этапы сукцессионного процесса экосистемы глубоководного Красноярского водохранилища, выявленные по показателям развития бактериопланктона

|

Год |

Этап |

Коэффициент |

||||

|

сукцессии |

размножения, год |

Р/B, сут |

R/B, сут |

|||

|

1967-1970 |

Заполнение |

1,3 |

0,9 |

0,4 |

- |

- |

|

Вспышка развития (I) |

1,7 |

1,1 |

1,5 |

0,5 |

0,9 |

|

|

1971-1975 |

Формирование (II) |

1,5 |

0,9 |

0,3 |

0.4 |

2,7 |

|

1976-1989 |

Стабилизация (III) |

1,2 |

0,9 |

0,9 |

0,5 |

2,7 |

|

1990-1995 |

Активизация |

0,5 |

1,1 |

1,6 |

0,6 |

3,6 |

|

1996-2002 |

Устойчивая стабильность |

1,1 |

0,9 |

0,7 |

0,7 |

3,0 |

Выявлены этапы заполнения водохранилища со стадией «вспышки» развития, когда численность бактерий увеличилась в 7–8 раз, коэффициенты размножения превышали 1, что свидетельствует о значительном поступлении органического вещества вследствие залития ложа водохранилища.

Следующим этапом сукцессионного развития явился этап формирования бактериального сообщества, как компонента экосистемы водохранилища с более низкими показателями развития бактериопланктона. На этапе стабилизации бактериального сообщества выделены 3 стадии: стабильности, активизации за счет процессов микробиологической деструкции органического вещества, поступающего с водными массами верхнего по каскаду Саянского водохранилища, после окончания его заполнения (эффект каскадности) и стадии устойчивой стабильности.

Очевидно, что сукцессионные процессы бактериального сообщества водной толщи глубоководного водохранилища протекают в несколько этапов и стадий с присущими каждому из них показателями. Определяется направленность сукцессионных изменений комплексом факторов – длительностью наполнения водоема, характером затопляемой территории, расположением в каскаде, антропогенным процессом [4]. В процессе эксплуатации водохранилища как природного объекта многоцелевого назначения (энергетическое, транспортное, сельскохозяйственное, рыбохозяйственное, рекреационное и другое) необходимо учитывать не только стадии сукцессионного развития, но и состояние экосистемы.

Динамика состояния экосистем, в том числе и водных, определяется среди прочих факторов степенью хозяйственного использования и процессами синтеза и деструкции органического вещества, миграцией, трансформацией и аккумуляцией поступающих соединений. Существует ряд подходов к оценке состояния водных экосистем. В шкале экологических модификаций [2] предусмотрены такие характеристики, как антропогенное воздействие и процессы метаболизма в экосистеме (табл. 2). Инвариантные состояния биоценоза наиболее полно описываются в терминах экологического и метаболического прогресса или регресса [2].

Таблица 2

Характеристика инвариантных состояний биоценоза в терминах экологического и метаболического прогресса и регресса [2]

|

Инвариантное состояние биоценоза |

Изменение интенсивности метаболизма |

Изменение структурной организации |

|

Фоновое состояние |

Метаболическая модуляция или метаболический процесс |

Экологическая модуляция |

|

Антропогенное экологическое напряжение |

Метаболический прогресс |

Экологический прогресс |

|

Антропогенный экологический регресс |

Метаболический прогресс |

Экологический регресс |

|

Антропогенный метаболический регресс |

Метаболический регресс |

Экологический регресс |

Многолетние исследования Красноярского водохранилища показали, что динамика сукцессионного развития бактериоценозов водной толщи адекватно выражена посредством экологических коэффициентов, основанных на данных по численности, скорости размножения и продукционно-деструкционных процессов. Для оценки состояния экосистемы Красноярского водохранилища в период после затопления и формирования, то есть на этапе стабилизации, был отобран массив данных по характеристикам бактериопланктона на основных станциях исключительно плесовых участков. В этих районах большие глубины, высокие скорости течения, схожая величина фотического слоя.

Изучаемый этап функционирования водохранилища был разделен на 4 периода; 1-й –1979–1983 гг.; 2-й – 1984–1990 гг.; 3-й – 1991–1996 гг.; 4-й – 1997–2002 гг. [5]. При проведении многофакторного дисперсионного анализа был выявлен фактор, оказывающий достоверное влияние на все исследованные составляющие бактериопланктонного сообщества. Это период функционирования водохранилища для численности бактериопланктона при p=0,001, биомассе бактериопланктона p=0,0001, деструкции бактериопланктона p = 0,020; R/B; P/B; P – p < 0,05. Остальные факторы оказывают достоверное влияние на изменение отдельных структурных показателей составляющих бактериального сообщества Красноярского водохранилища. По слоям (эвфотический, дисфотический, столб) и участкам водохранилища достоверно изменяется биомасса бактериопланктона – p = 0,031 и p = 0,012 соответственно. По месяцам в течение вегетационного периода достоверное различие в изменениях составляющих биоты не выявлено.

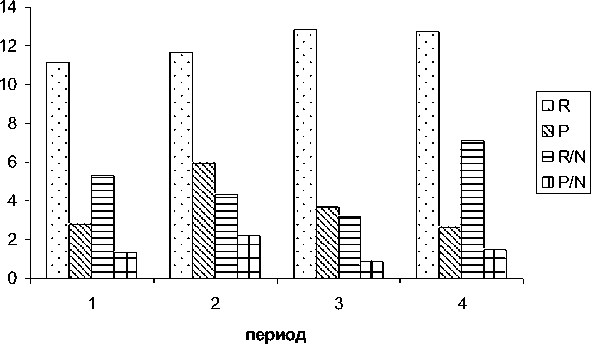

В связи с этим все функциональные и структурные показатели бактериального сообщества оценивались в рамках выявленных периодов (рис.).

Усредненные функциональные показатели (R,P-кДж/м2сут; R/N, P/N- кДж/млн кл) бактериопланктона Красноярского водохранилища в рамках 4 периодов (1-й –1979–1983 гг.; 2-й – 1984–1990 гг.; 3-й – 1991–1996 гг.; 4-й – 1997–2002 гг.)

Согласно порученным результатам , можно отметить, что бактериальная продукция увеличивается от первого периода ко второму, где достигает максимального значения, а затем начинает снижаться, составляя в четвертом периоде такое же значение, как в первом. Для деструкции наблюдается увеличение от первого периода до третьего, и затем снижение в четвертом (рис.). Так как хроническое загрязнение водоемов приводит к изменению интенсивности дыхания бактериопланктона, можно отметить, что оно на водохранилище снижается от первого периода к третьему, достигая минимального значения, что, по мнению ряда авторов [2, 3], свидетельствует об увеличении загрязнения. В четвертом периоде интенсивность дыхания бактериопланктона достигает максимального значения, что, по-видимому, может свидетельствовать об улучшении экологического состояния водохранилища, так как удельное дыхание бактерий связано обратной криволинейно зависимостью с концентрацией органического вещества.

Поскольку динамика изменения численности и биомассы бактерий с учетом варьирования их соотношений на разных этапах сукцессии оказывается значительно более чувствительным и информативным индикатором влияния загрязнений, чем видовой состав организмов, ее использование позволяет устанавливать зоны загрязнения в любых условиях, осуществлять раннюю диагностику антропогенного влияния на водные объекты, определять стадии регресса, прогнозировать последующие, а также оценивать уровни самоочищения и накопления загрязняющих веществ в экосистеме. Анализ структурных показателей бактериопланктона позволил с позиций теории экологических модификаций выделить следующие изменения структурной организации водохранилища: элементы экологического регресса – 2-й период (1984–1990 гг.), экологический регресс – 3-й период (1991–1996 гг.) и экологический прогресс (1979–1983; 1997–2002 гг.) – 1-й и 4-й период (табл. 3). Можно отметить, что экологический прогресс характеризуется увеличением видового разнообразия, повышением устойчивости к внешним воздействиям, усложнением межвидовых отношений, усложнением временной структуры, удлинением жизненного цикла организмов, в то время как при экологическом регрессе падает устойчивость биоценоза к внешним воздействиям. Как правило, экологический регресс связан с загрязнением водной экосистемы органическими веществами.

Таблица 3

Оценка состояния экосистемы Красноярского водохранилища по показателям бактериопланктона в соответствии со шкалой экологических модификаций

|

Период |

Год функционирования |

N, млн кл/мл |

NРПА, тыс. кл/мл |

N/ NРПА |

Состояние экосистемы |

|

Фоновое |

|||||

|

<1,0 |

<0,5 |

>1000 |

|||

|

1-й (1979–1983 гг.) |

9-13 |

2,1 |

2 |

1150 |

Экологический прогресс |

|

2-й (1984–1990 гг.) |

14-20 |

2,7 |

1,7 |

1586 |

Элементы экологического регресса |

|

3-й (1991–1996 гг.) |

21-26 |

4 |

10 |

400 |

Экологический регресс |

|

4-й (1997–2002 гг.) |

27-32 |

1,8 |

2,5 |

720 |

Экологический прогресс |

Можно отметить, что направленность в изменении структурных и функциональных показателях совпадает. Выявление элементов экологического регресса экосистемы совпадает со стадией активизации в сукцессионном процессе бактериоценоза Красноярского водохранилища. Это свидетельствует о значительном поступлении органического вещества аллохтонного происхождения, которое послужило субстратом для интенсификации микробиологических процессов продукции и деструкции. Для глубоководных водохранилищ Средней Сибири микробиологические показатели являются адекватным индикатором как развития бактериального сообщества планктона, являющегося компонентом биоты, так и характеристикой состояния экосистемы по интенсивности поступления и трансформации вещества (метаболизма экосистемы).

Выводы

-

1. В сукцессионном развитии бактериопланктона глубоководного Красноярского водохранилища выделено три этапа: заполнения (1967–1970 гг.); формирования (1971–1975 гг.); стабилизации (1976–2002 гг.) с рядом стадий развития.

-

2. Динамика изменения функциональных показателей бактериального сообщества показала, что максимальное уменьшение интенсивности дыхания бактериопланктона, свидетельствующее об увеличении антропогенной нагрузки, отмечается в период с 1991 по 1996 г.

-

3. По изменению структурных и функциональных характеристик бактериального сообщества в период исследования водохранилища с 1979 по 2002 г. в развитии экосистемы выделить можно следующие периоды: 1979–1983, 1997–2002 гг. – экологический прогресс; 1984–1990 гг. – элементы экологического регресса; 1991–1996 гг. – экологический регресс.