Бактериопланктон озер Раифы (Татарстан, Россия)

Автор: Уманская М.В., Горбунов М.Ю., Унковская Е.Н.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 4 т.9, 2007 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены первые сведения о развитии бактериопланктона в озерах Раифского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Дана общая характерис- тика бактериопланктона, его численности и биомассы, морфологического и размерного разнообразия в озерах с различающимися условиями среды. Описано обнаружение некоторых морфологически своеобразных видов бактерий, в том числе аноксигенных фототрофных бактерий. Обсуждаются осо- бенности развития бактериопланктона в лесных гумифицированных озерах.

Короткий адрес: https://sciup.org/148198051

IDR: 148198051 | УДК: 574.57+579.26

Текст научной статьи Бактериопланктон озер Раифы (Татарстан, Россия)

1Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти

2Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник, пос. Садовый

В работе представлены первые сведения о развитии бактериопланктона в озерах Раифского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Дана общая характеристика бактериопланктона, его численности и биомассы, морфологического и размерного разнообразия в озерах с различающимися условиями среды. Описано обнаружение некоторых морфологически своеобразных видов бактерий, в том числе аноксигенных фототрофных бактерий. Обсуждаются особенности развития бактериопланктона в лесных гумифицированных озерах.

Озера Раифского участка Волжско-Камского государственного природного заповедника, находящиеся на южной границе таежной зоны, разнообразны по особенностям гидрологического режима и гидрохимического состава вод [1]. Исследования их экологического состояния проводятся в течение многих лет [1-3 и др.], однако до настоящего времени сведений о количественном развитии и особенностях функционирования бактериального планктонного сообщества в них не было. В июле 2006 г. впервые было проведено определение основных показателей развития бактериопланктона в озерах Раифы, результаты которого представлены в настоящей работе.

Методы исследования

Исследования проводили 12-18 июля 2006 г. в условиях устойчивой антициклонической погоды. Пробы воды отбирали батометром Руттнера в наиболее глубокой части озер, по глубинам. Микробиологические пробы переливали в стерильные склянки и фиксировали профильтрованным раствором формалина. Общую численность и биомассу бактерий определяли на мембранных фильтрах Влади-пор (диаметр пор - 0,2 мкм) [4, 5]. Морфологическую и размерную структуры бактериопланктона определяли, как описано ранее [6]. В соответствии с объемом клеток выделено 9 размерных классов: 1 – менее 0,025 мкм3; 2 – 0,025-0,049 мкм3; 3 – 0,05-0,09 мкм3; 4 – 0,100,19 мкм3; 5 – 0,20-0,39 мкм3; 6 – 0,40-0,79

мкм3; 7 – 0,80-1,59 мкм3; 8 – 1,60-3,19 мкм3; 9 – больше 3,20 мкм3. Для оценки размерной структуры рассчитывали вклад клеток каждого класса в общую численность или биомассу. Видовой состав фототрофных бактерий определяли по [7] с учетом современных таксономических ревизий [8].

В отобранных пробах определяли физические, электрохимические и химические показатели [9]. Первичную продукцию определяли скляночным методом в кислородной модификации [10].

Результаты и их обсуждение

Физико-химическая характеристика изучаемых озер

Расположение изучаемых озер, их основные морфологические и физико-химические показатели представлены на рис. 1 и в табл. 1 и 2.

Все исследованные озера имеют мало- и среднеминерализованную воду кальций-гид-рокарбонатного типа, с низким содержанием сульфатов и хлоридов. Хотя отмечены значительные межгодовые колебания общей минерализации озер, связанные, очевидно, с количеством осадков и интенсивностью весеннего паводка, соотношение основных ионов в гидрохимическом составе вод озер в целом изменяется мало [1]. Большинство озер имеет высокую цветность воды из-за повышенного содержания растворимых гуминовых кислот и солей железа (табл. 1 и 2).

Таблица 1. Морфометрические и гидрофизические показатели озер

|

Озеро |

Площадь, м2 |

Глубина макс., м |

Прозрачность, м |

Цветность, оPt |

Температура, оС * |

|

Белое |

64 100 |

3,8 |

1,4 |

80 |

26,5/16,4 |

|

Линево |

69 700 |

4,5 |

0,95 |

210 |

27,0/9,4 |

|

Илантово |

47 800 |

1,8 |

1,4 |

160 |

25,0/19,0 |

|

Гнилое |

8 000 |

4,5 |

0,6 |

н/д |

27,5/8,5 |

|

Долгое |

4 000 |

12 |

1,5 |

220 |

26,9/7,5 |

|

Карасиха |

4 000 |

10 |

0,5 |

380 |

25,0/8,0 |

|

Раифское |

319 900 |

17 |

1,65 |

н/д |

25,0/4,0 |

Примечание: * - перед чертой - поверхностный; за чертой - придонный слой.

Рис. 1. Схема расположения исследованных озер Раифского участка Волжско-Камского государственного природного заповедника (по [1]). Черным цветом отмечены исследованные озера, серым - сплавина на озерах

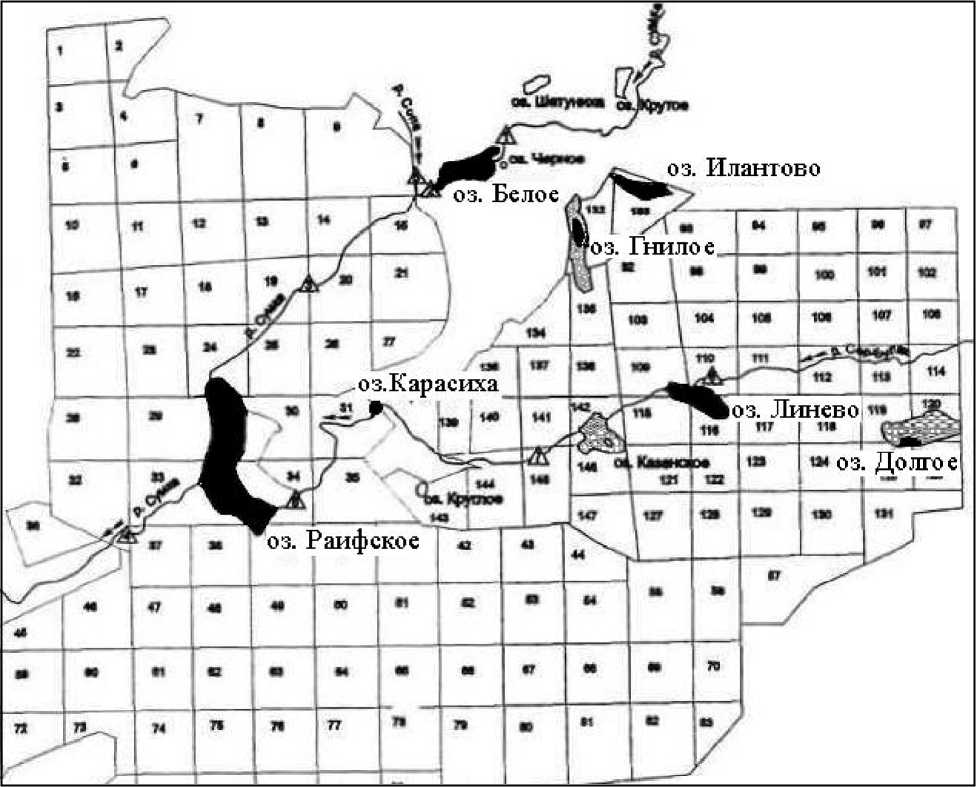

Измерение физико-химических показателей показало, что все исследованные озера, включая мелководные, термически стратифицированы. Кроме главного, в большинстве озер был сформирован приповерхностный термоклин, обусловленный интенсивным дневным прогревом поверхностного слоя и слабым ветровым воздействием (рис. 2). Только в озерах Белое и Гнилое присутство- вал поверхностный гомотермический слой. В остальных водоемах поверхностный градиент температуры плавно переходил в главный термоклин, поэтому граница между эпи-и металимнионом выражена неявно. Верхняя граница гиполимниона в оз. Гнилое расположена на глубине 2 м, Карасиха – 3 м, Долгое – 4 м, Раифское – 6-8 м. В озерах Линево и Белое гиполимнион сформирован только в

Таблица 2. Некоторые показатели химического состава воды озер

|

Озеро |

Сухой остаток, мг/л |

Электропроводнос ть, mkSm/см |

Fe общ , мг/л |

H 2 S+HS?, мг/л |

O 2 , мг/л |

|

|

Белое |

Пов. |

280 |

380 |

0,27 |

0 |

9,6 |

|

Дно |

353 |

465 |

1,53 |

0,059 |

6,71 |

|

|

Илантово |

Пов. |

53 |

75 |

0,95 |

0 |

6,45 |

|

Дно |

97 |

86 |

1,30 |

0 |

2,08 |

|

|

Гнилое |

Пов. |

124 |

38 |

0,21 |

0 |

н/д |

|

Дно |

168 |

138 |

3,94 |

0,413 |

0,14 |

|

|

Линево |

Пов. |

71 |

88 |

0,76 |

0 |

8,60 |

|

Дно |

229 |

195 |

15,10 |

0,173 |

0,00 |

|

|

Раифское |

Пов. |

142 |

273 |

0,18 |

0 |

9,88 |

|

Дно |

183 |

383 |

3,16 |

0,085 |

0,00 |

|

|

Карасиха |

Пов. |

238 |

98 |

0,58 |

0 |

7,30 |

|

Дно |

274 |

164 |

2,77 |

0,431 |

0,00 |

|

|

Долгое |

Пов. |

52 |

47 |

0,53 |

0 |

7,03 |

|

Дно |

74 |

66 |

1,56 |

0,059 |

0,30 |

|

Рис. 2. Вертикальные профили температуры в исследованных озерах узком (менее 1 м) придонном слое; в оз. Илан-тово главный термоклин и, следовательно, мета- и гиполимнион отсутствует.

Во всех озерах, кроме Илантово и Белое, концентрация кислорода в гиполимнионе не достигает 1 мг/л; в ряде случаев в придонном слое кислород не обнаруживается (табл. 2; рис. 5).

Особенностью исследованных озер является повышенное содержание NO2- - от 0,02 до 0,21 мг/л. Во всей водной толще оз. Илан-тово и в поверхностном слое воды озер Ра-ифское, Белое, Долгое и Гнилое содержание неорганического фосфора не превышает 0,1 мг/л. В придонном слое воды этих озер его концентрация составляет 0,2-1,2 мг/л. В озе-

Общая характеристика бактериопланктона

Численность бактерий в исследованных озерах изменялась в пределах 2,00-14,01 млн кл./мл, а биомасса – 0,281-4,229 мг/л. Во всех озерах общая численность и биомасса бактерий в придонном слое воды были выше, чем в поверхностном (табл. 3). Увеличение биомассы связано не только с возрастанием численности бактерий, но и с увеличением среднего размера бактериальных клеток в сообществе. Только в оз. Илантово средний размер клеток во всем столбе воды оставался в пределах 0,16-0,18 мкм3, тогда как в остальных озерах средний размер клеток поверхностного слоя воды изменялся в пределах от 0,10 до 0,21 мкм3, а придонного – от 0,20 до 0,34 мкм3.

Морфологически бактериопланктон озер был разнообразен. Обнаружены кокки, ово-иды, палочки, вибриоидные клетки, спириллы, нитевидные (прямые и извитые, одиноч- ные и многоклеточные), а также клетки сложной формы, например, звездообразной, серповидной и др. В составе планктона преобладали одиночные свободноплавающие клетки. В эпилимнионе озер Гнилое, Долгое и Раифское обнаружены бактерии с характерной коринеподобной морфологией. Кроме того, наблюдались микроколонии, консорциумы, скопления на частицах детрита и вокруг живых и отмирающих клеток водорослей. В поверхностном слое воды всех озер 37-57% общей численности и 18-50% общей биомассы составляли кокки и овоидные клетки. В придонном слое их доля уменьшалась и составляла 18-42% и 7-28% от общей численности и биомассы, соответственно. Количество нитевидных клеток (длиной более 10 мкм), в общем, не зависело от глубины, и изменялось в разных озерах от 0,1 до 1,4% от общей численности. Вклад нитей в общую биомассу был более существенным – 0,5-12%.

Таблица 3. Общая характеристика бактериопланктона озер

|

Озеро |

Горизонт |

Общая численность бактерий, млн кл./мл |

Общая биомасса бактерий, |

|

|

мг/л |

мкг С/л |

|||

|

Белое |

Пов. |

2,69 |

0,281 |

59,21 |

|

Дно |

2,86 |

0,809 |

128,59 |

|

|

Илантово |

Пов. |

4,07 |

0,747 |

138,26 |

|

Дно |

5,74 |

0,894 |

170,96 |

|

|

Гнилое |

Пов. |

3,91 |

0,714 |

129,77 |

|

Дно |

9,41 |

2,182 |

363,67 |

|

|

Линево |

Пов. |

3,99 |

0,852 |

147,93 |

|

Дно |

9,10 |

3,126 |

469,45 |

|

|

Раифское |

Пов. |

2,19 |

0,285 |

58,78 |

|

Дно |

3,00 |

1,058 |

143,38 |

|

|

Карасиха |

Пов. |

4,08 |

0,407 |

87,94 |

|

Дно |

11,61 |

3,753 |

581,84 |

|

|

Долгое |

Пов. |

4,11 |

0,519 |

104,80 |

|

Дно |

4,71 |

0,920 |

163,12 |

|

В эпилимнионе трех из исследованных озер были обнаружены планктомицеты Planctomyces bekefii и P. guttaeformis. Они встречены единично в озерах Белом и Раиф-ском (0,009 и 0,005 млн. кл./мл соответственно), но довольно многочисленны в оз. Лине-во. В нем оба вида присутствовали в равных количествах до глубины 0,5 м (0,04 млн кл./ мл в сумме), а в слое от 0,5 до 2 м регистрировался только P. bekefii (уменьшаясь с глу- биной от 0,04 до 0,003 млн. кл./мл). В анаэробной зоне (глубже 2 м) планктомицеты полностью исчезли. В эпилимнионе этих озер в момент наблюдений было выявлено массовое цветение цианобактерий [11], которое, как известно, часто сопровождается развитием планктомицетов, но в целом они и их функции в планктоне водоемов остаются мало изученными.

В стратифицированных озерах с анаэроб- ным гиполимнионом развивались фототроф-ные бактерии. Зеленые серные бактерии (сем. Chlorobiaceae: Chlorobium limicola, Ch. luteum, Chlorobium spp., Pelodiction clatratiforme, Ancalochloris perfilievii и др. были обнаружены в зоне хемоклина и в гиполимнионе озер Гнилое, Карасиха, Долгое и Линево. Общая численность бактерий сем. Chlorobiaceae в этих озерах достигала 1,5 млн. кл./мл. Неподвижные консорции Chloroplana vacuolata, в состав которых входят зеленые серные бактерии, были обнаружены в оз. Линево (до 0,45 млн. кл./мл) и в оз. Карасиха (до 0,30 млн. кл./мл). Наряду с ними в этих озерах были зарегистрированы и подвижные фототроф-ные консорции Chlorochromatium и Pelochro-matium.

В оз. Линево в значительных количествах обнаружены также нитчатые зеленые бактерии Chloronema giganteum (сем. Chloro-flexaceae, тип Chloroflexi), представленные двумя формами, прямой и спиральной, в примерно равных количествах. Численность клеток на разных глубинах изменялась в пределах 0,06-0,35 млн. кл./мл. Нитчатые бактерии, морфологически идентичные спиральной форме Chloronema giganteum , были обнаружены и в оз. Раифское. В отличие от оз. Ли-нево, в оз. Раифское их слизистый чехол сильно инкрустирован железом, причем интенсивность инкрустации трихомов увеличивается с глубиной. Поскольку в оз. Раифское, судя по данным пигментного анализа, практически отсутствует бактериохлорофилл d, основной светособирающий пигмент Chloronema , для определения таксономической принадлежности этой формы необходимы дополнительные исследования.

Пурпурные серные бактерии (сем. Chromatiaceae, тип Proteobacteria) были встречены в меньших количествах, преимущественно в области хемоклина озер Линево, Гнилое, Карасиха и Долгое (максимальная численность составляла 0,14; 0,01; 0,18 и 0,06 млн. кл./мл соответственно). В указанных озерах эти бактерии довольно разнообразны: в оз. Линево обнаружены Thiocapsa spp. (доминировали типичные формы, единично встречались крупные колонии с газовыми вакуолями типа Amoebobacter), Allochro-matium spp., Thiopedia rosea. В озерах Долгое и Карасиха обнаружены Thiocapsa spp., Allochromatium spp., Thiodiction bacillosum и Chromatium minus; в оз. Гнилое единично встречены только бактерии Allochromatium sp.

В озерах Линево, Раифское и Илантово кислородным методом были определены первичная продукция фитопланктона (А) и деструкция (D) в фотическом слое. Расчет продукции показал, что она максимальна в оз. Раифское (0,9 г С/м2) и минимальна в макро-фитном, сильно заросшем оз. Илантово (0,11 г С/м2). Только в оз. Раифское продукция на всех горизонтах фотического слоя (0-3 м) превышала деструкцию (отношение A/D на разных глубинах составило 1,75-2,82). В макро-фитном оз. Илантово деструкция во всей водной толще превышала продукцию фитопланктона, что, видимо, связано с использованием бактериями продукции макрофитов, которые массово развиваются в этом озере.

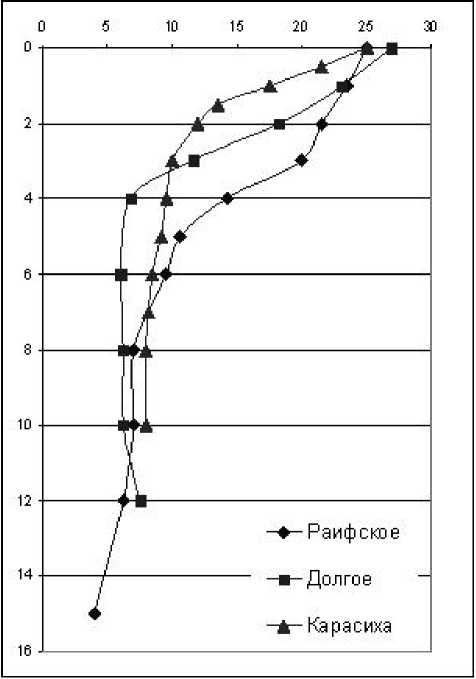

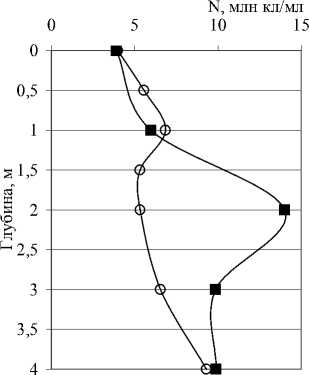

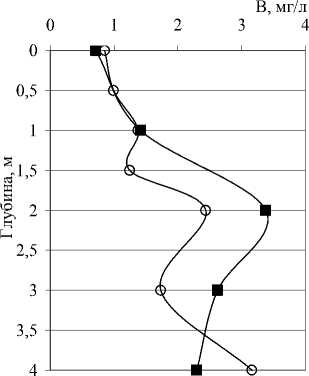

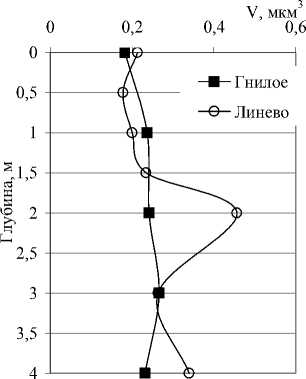

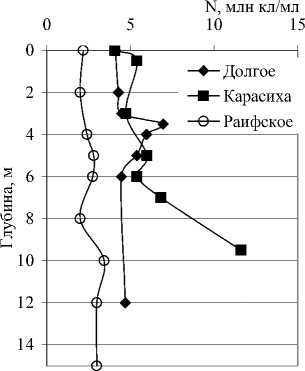

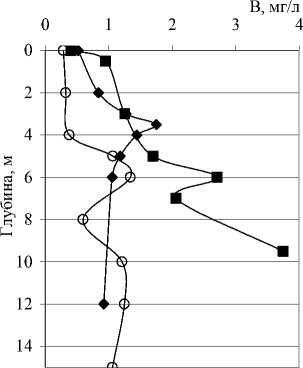

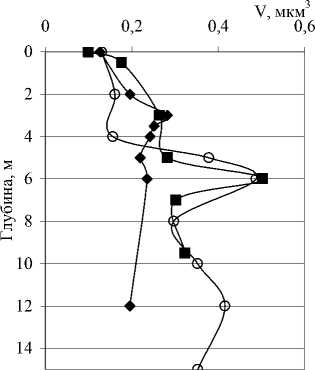

Особенности вертикального распределения бактериопланктона

Количественные и качественные показатели бактериопланктона исследованных озер существенно различаются не только от озера к озеру, но от горизонта к горизонту в одном и том же озере. В озерах Илантово и Белое микробиологические показатели определяли только в поверхностном и придонном горизонтах. Вертикальное распределение общей численности, биомассы и среднего объема бактериальных клеток в пяти остальных озерах показано на рис. 3 и 4. В озерах Гнилое, Раифское, Карасиха и Долгое главный максимум численности бактериопланктона располагался примерно в области термо- и/или оксиклина. В оз. Линево при отборе проб через 0,5-1 м (13.07.2006), наибольшая численность была зарегистрирована в придонном слое. При более дробном отборе проб из области хемоклина (1,5-3,5 м, через каждые 20 см, 14.07.2006) был обнаружен очень узкий максимум численности на глубине 2,4 м (13,42 млн. кл./мл).

Из-за изменения среднего объема клеток вертикальные изменения биомассы бактери-

Рис. 3. Вертикальное распределение общей численности (N), биомассы (B) и среднего объема (V) бактериальных клеток в исследованных озерах

Рис. 4. Вертикальное распределение общей численности (N), биомассы (B) и среднего объема (V) бактериальных клеток в исследованных озерах опланктона не вполне совпадали с изменениями численности. Средний объем, в свою очередь, определялся изменениями морфологической и размерной структуры сообщества по вертикали.

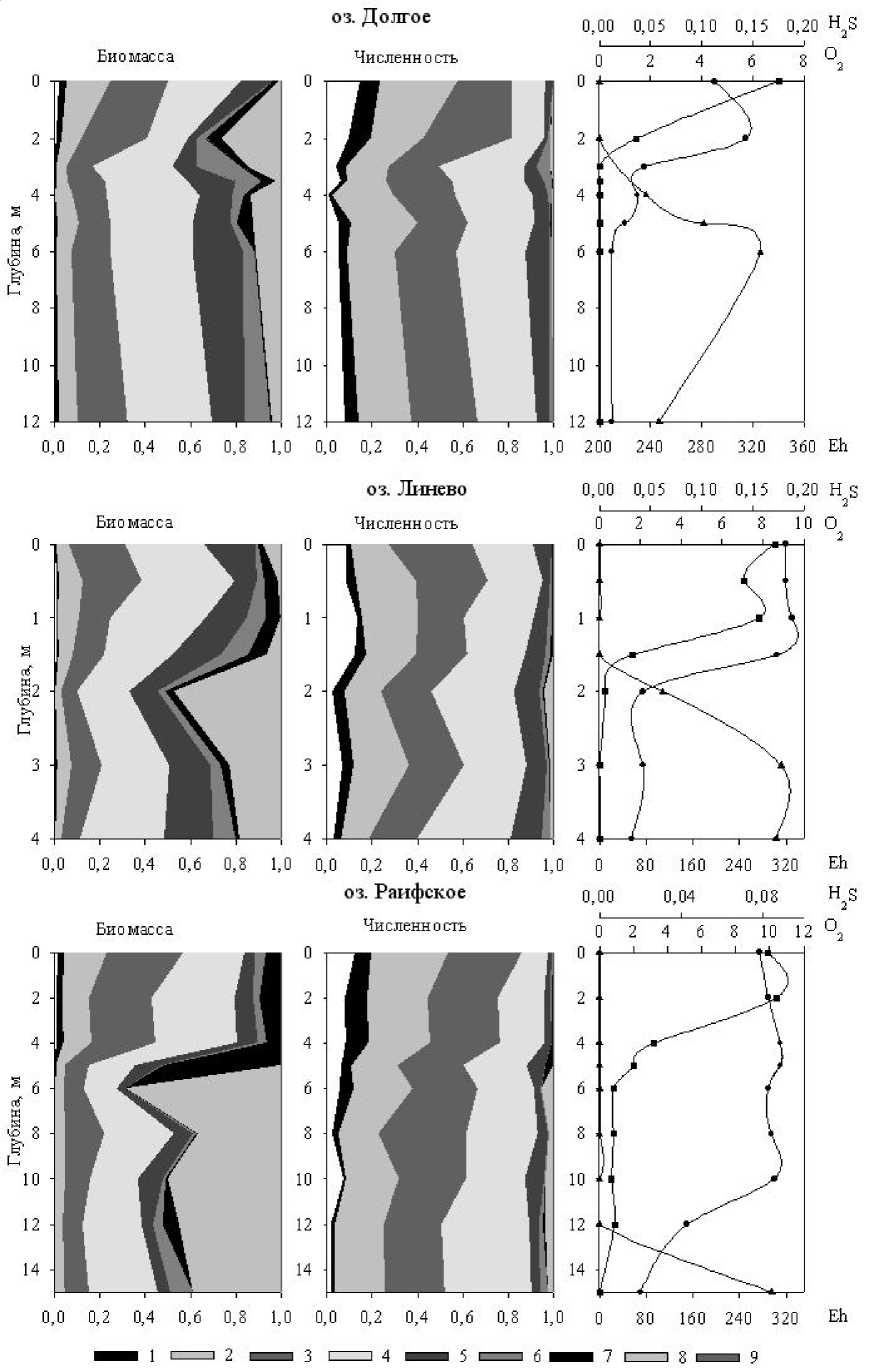

Изменения морфологической структуры бактериопланктона с глубиной во всех озерах выражаются в уменьшении доли овоид-ных клеток в общей численности и биомассе. Причем эти изменения коррелируют с изменением концентрацией растворенного кислорода в воде. В слоях воды, где она превышает 3 мг/л, доля кокков составляет в среднем 47%, при более низкой концентрации и при полном отсутствии кислорода их доля снижается до 36-35% общей численности.

Такая же тенденция наблюдается и для биомассы бактериопланктона. Соответственно, вклад палочковидных клеток в численность и биомассу увеличивается с уменьшением содержания кислорода. Зависимости численности и биомассы нитевидных клеток от глубины и концентрации кислорода не выявлено.

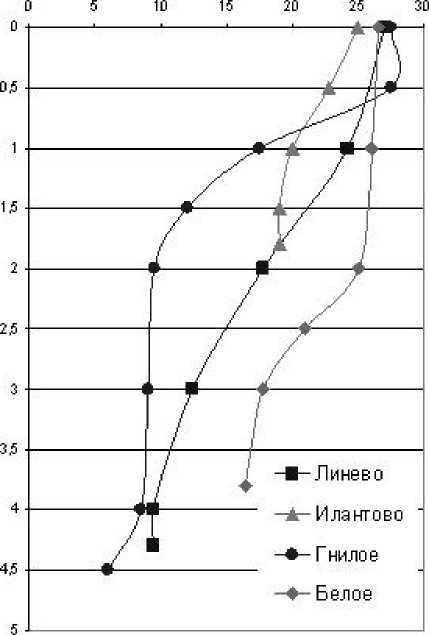

Размерная структура бактериального сообщества тоже существенно меняется с глубиной. Как видно из рис. 5, особенно резкие изменения наблюдались на верхней границе оксиклина, т.е. когда концентрация кислорода становилась меньше 1 мг/л. При этом доля мелких клеток (1-4 размерные классы) уменьшается, а крупных (6-9 классы) возрастает.

* —^- 02 —*- Eh

Рис. 5. Влияние вертикального распределения некоторых физико-химических факторов на изменение размерной структуры бактериопланктона: 1-9 – номера размерных классов бактериальных клеток

Особенно четко это видно на графиках изменения структуры по биомассе (рис. 5). Дальнейшее снижение и полное исчерпание кислорода не вызывало аналогичной перестройки сообщества.

При сохранении общей тенденции, в каждом конкретном озере доминирование того или иного размерного класса и их соотношение зависит от освещенности переходного слоя, наличия и концентрации сероводорода и сульфидов, концентрации неорганического фосфора и некоторых других факторов. Так, в оз. Линево, в котором верхняя граница содержащего сероводород слоя находится в фоти-ческой зоне, в этом слое обнаружены крупные (7-9 классы) овоидные клетки различных серных пурпурных бактерий.

Дробный отбор в области хемоклина оз. Линево позволил выявить некоторые закономерности вертикального распределения отдельных видов фототрофных бактерий (рис. 6). Максимум численности Chloronema giganteum был зарегистрирован на глубине 2 м, далее ее количество уменьшалось. Число клеток в прямых и спиральных трихомах было близким и изменялось от 13 до 20 кл./трихом. Интересно отметить, что количество двух-четырех клеточных фрагментов трихомов увеличивалось с глубиной. Численность фото-трофных клеток, входящих в состав консорций Chloroplana vacuolata возрастала с глубиной, образуя промежуточный максимум на глубине 2,4 м.

Основная масса пурпурных бактерий (сем. Chromatiaceae ) была локализована на глубине 2-2,8 м, причем они образовывали 2 пика численности, на глубине - 2 м и 2,6 м (рис. 6). На глубине 2 м преобладали крупные колонии с газовыми вакуолями типа Amoebo-bacter и также колониальные Thiopedia rosea . В области второго пика по численности доминировали одиночные и образующие небольшие колонии виды Thiocapsa spp. В нижележащих слоях пурпурные бактерии были представлены почти исключительно

Список литературы Бактериопланктон озер Раифы (Татарстан, Россия)

- Унковская Е.Н., Мингазова Н.М., Павлова Л.Р. Гидрологическая и гидрохимическая характеристика водоемов Раифы//Тр. Волжско-Камск. гос. природн. заповедника. 2002. Вып. 5.

- Деревенская О.Ю., Унковская Е.Н., Мингазова Н.М., Павлова Л.Р. Структура сообществ зоопланктона озер Раифского участка Волжско-Камского заповедника и его охранной зоны//Тр. Волжско-Камского государственного природного заповедника. 2002. Вып. 5.

- Палагушкина О.В., Бариева Ф.Ф., Унковская Е.Н. Видовой состав, биомасса и продуктивность фитопланктона озер Раифского участка Волжско-Камского заповедника и его охранной зоны//Тр. Волжско-Камск. гос. природн. заповедника. 2002. Вып. 5.

- Norland S. The relation between biomass and volume of bacteria//Handbook of methods in aquatic microbiology./Eds. P. Kemp, B. Sherr, E. Sherr, J. Cole. Lewis Publishers, Boca Raton, 1993.

- Straskrabova V., Callieri C., Carrillo P. et al. Pelagic food web in mountain lakes//J. Limnol. 1999. V. 58. № 2.

- Уманская М.В. Микробиологическая характеристика малых эвтрофных озер национального парка «Самарская Лука»//Изв. Самар. НЦ РАН. 2004. Т. 7. № 1.

- Pfennig N., Truper H.G. Anoxigenic phototrophic bacteria//Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. V. 3./Ed. James T. Staley. USA, Williams & Wilkins, 1989.

- Garrity G.M., Bell J.A., Lilburn T.G. Taxonomic outline of the Procaryotes//Bergey's manual of systematic bacteriology. 2d ed. Release 5.0 May 2004. Springer, 2004. -DOI 10.1007/bergeysoutline200405

- Унифицированные методы анализа вод/Под ред. Ю.Ю. Лурье. 2-е изд. М.: Химия, 1973.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М.: Наука, 1975.

- Тарасова Н.Г. Водоросли биоценозов высших водных растений озер Волжско-Камского заповедника//Материалы конф. «Природное наследие России-2». Уфа, 2007.

- Горленко В.М., Локк С.И. Вертикальное распределение и особенности видового состава микроорганизмов некоторых стратифицированных озер Эстонии//Микробиология. 1979. Т. 48.

- Лаптева Н.А. Микробиологическая характеристика некоторых карстовых озер Марийской АССР//Пресноводные гидробионты и их биология/Тр. ИБВВ АН СССР. 1983. Вып. 48(51).

- Lindstrom E.S. Bacterioplankton community composition in a boreal forest lake//FEMS Microbiol Ecol. 1988. V. 27.

- Abella C.A., Garcia-Gil L.J. Microbial ecology of planktonic filamentous phototrophic bacteria in holomictic freshwater lakes//Hydrobiol. 1992. V. 243/244.

- Горбунов М.Ю., Уманская М.В. Аноксигенные фототрофные бактирии в водоемах особо охраняемых территорий Самарской области//Экологические проблемы заповедных территорий России/Под ред. С.В.Саксонова. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003.

- Горбунов М.Ю., Уманская М.В. К вертикальному распределению прокариотического фототрофного планктона в Нижнем пруду Самарского Ботанического сада//Самарская Лука: Бюл. 2007. Т. 16. № 1-2 (19-20).