Баланс органического вещества и химических элементов в пастбищных фитоценозах Терско-Кумской равнины

Автор: Асварова Татьяна Азимовна, Гасанов Гасан Никуевич, Гаджиев Камиль Магомедович, Баширов Рашид Радифович, Ахмедова Заира Нажмутдиновна, Абдулаева Айшат Саидмагомедовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-3 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

Установлено, что накопление органического вещества, концентрация и формирование запасов калия в фитоценозах зависит от типа почвы и гидротермических условий местности. Концентрация его в зеленой фитомассе по сезонам года на светло-каштановой почве составляет 2,02-3,00%, в ветоши - 0,30-0,38, в войлоке 0,34-0,50%, в подземных органах - 0,50-0,65%. На лугово-каштановой почве и солончаке типичном отмечено незначительное снижение концентрации К, но запасы его в надземной массе снижаются существенно: в 2,7 и 3,0 раза, подземной - в 2,4 и 2,8 раза соответственно.

Зеленая масса, ветошь, войлок, подземная масса, запасы, светло-каштановая почва, лугово-каштановая почва, солончак типичный

Короткий адрес: https://sciup.org/148205155

IDR: 148205155 | УДК: 58.009.

Текст научной статьи Баланс органического вещества и химических элементов в пастбищных фитоценозах Терско-Кумской равнины

Изучение динамики формирования, транслокации фитомассы и химических элементов по блокам органического вещества полупустынных экосистем Терско-Кумской низменности является актуальным в связи с усиливающимся в последние годы деградацией пастбищных угодий и процессов опустынивания [1-2]. Исследований концентрации химических элементов в фитоценозах, в частности, калия, было немало [3-6]. Но в них приводятся данные по относительному содержанию химических элементов в вегетирующей воздушно-сухой массе, нет данных по концентрации их в других блоках органического вещества: в ветоши, войлоке, корневой массе. Поэтому не представляется возможным оценить запасы биофильных элементов в травяных экосистемах, в том числе и по основным типам почв равнины. Отмечается, что в пастбищной растительности исследуемой нами территории содержится меньше калия (3,16± 0,03), чем на прилегающей Присулакской низменности [7-9]. Снижение его концентрации в растениях с ноября по апрель прошедшего года авторы объясняют трансформацией лугово-полынных сообществ в эфемеро-полынные и полынные. Такое объяснение снижения концентрации калия в фитоценозах вряд ли может быть единственным, возможно играет свою роль и транслокация химических элементов по блокам органического вещества в процессе смены циклов развития растений. По мнению

Асварова Татьяна Азимовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник. E-mail:

некоторых исследователей на накопление химии-ческих элементов в растениях решающее влияние оказывает увлажненность территории: концентрация калия по этим данным повышается по мере уменьшения количества осадков [10, 11]. Однако в работах отечественных исследователей выявлено, что благоприятные гидротермические условия в период вегетации растений, наоборот, повышают концентрацию этого элемента в почве [12, 13].

Цель исследований: определение накопления фитомассы по блокам растительного вещества, концентрации и запасов калия в травяных экосистемах на основных типах почв Терско-Кумской равнины.

Методика исследований. Объект исследований – светло-каштановая, лугово-каштановая карбонатные солончаковые почвы и солончак типичный Кочубейской биосферной станции ПИБР ДНЦ РАН (КБС). Географические координаты расположения светло-каштановой почвы – 44,40880 с.ш. и 46,24771 в.д., лугово-каштановой – 44,40720 с.ш. и 46,24727 в.д., солончака типичного – 44,680741с.ш. и 46,410828 в.д. Экспериментальные участки, площадью 100 м2 были обнесены железной сеткой для предотвращения потрав скотом. Накопление фитомассы по блокам органического вещества учитывали по А.А. Титляновой [12]. Для анализа химического состава растений использовали надземные (зеленая масса, ветошь, войлок) и подземные части (корни) растений в период вегетации 2013-2015 гг. Содержание калия в растениях определяли с помощью капиллярного электрофореза – «Капель-105М» (в режиме определения катионов и анионов) [13].

Результаты и обсуждение. В условиях равнины наибольшую продуктивность фитоценозов обеспечивает светло-каштановая почва. На луговокаштановой воздушно-сухой фитомассы накапливается меньше в 2,2 раза, на солончаке типичном автоморфном - в 2,6 раза (табл. 1).

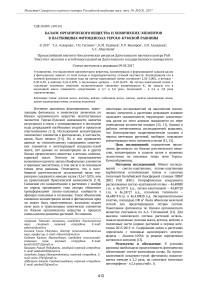

Таблица 1. Накопление растительной массы в блоках органического вещества по типам почв Терско-Сулакской равнины Прикаспия (2013-2015 гг., т/гатод)

|

Блок органического вещества |

Тип почвы |

||

|

светло- каштан овая |

лугово-каштан овая |

солончак типичны й |

|

|

зеленая масса |

4,8 |

2,1 |

1,9 |

|

ветошь |

5,2 |

2,3 |

1,9 |

|

войлок |

4,3 |

1,9 |

1,7 |

|

вся надземная масса |

14,3 |

6,3 |

5,5 |

|

вся подземная масса |

83,7 |

38,2 |

30,9 |

Результаты и обсуждение. В условиях равнины наибольшую продуктивность фитоценозов обеспечивает светло-каштановая почва. На луговокаштановой воздушно-сухой фитомассы накапливается меньше в 2,2 раза, на солончаке типичном автоморфном - в 2,6 раза (табл. 1).

Ветоши накапливается больше, чем зеленой массы на светло-каштановой и лугово-каштановой почвах соответственно на 4,8% и 9,5%. На солончаке типичном ее значение соответствует фотосинтезирующей массе фитоценозов. Такая динамика в накоплении ветоши на первых двух типах почв объясняется его видовым составом. На светлокаштановой почве в условиях низменности формируются два урожая фитомассы: эфемеров, в составе которых превалируют представители мятликовых (51,4% по количеству,19,6% по массе), которые вегетируют в первой половине лета и осенью. Они представлены полевичкой малой ( Eragrostic minor Host. ), бурачком пустынным ( Alussum desertorum Stapf .), мятликом луковичным ( Poa bulbosa L .), мортуком восточным Eremopyrum orientale (L.) (aub.et Spach), костром растопыренным ( Bromus squarrosus L .), костром кровельным ( Anisantha tectorum L. ). Второй урожай формируется во второй половине лета за счет представителей разнотравья и солянок. Ветошь с этих двух урожаев за 3-4 летних месяца не успевает полностью транслоцироваться в степной войлок. На лугово-каштановой почве фитоценоз представлен полынями Таврической и Лерха (37,7% по количеству, 83,7% по массе), ветошь которых медленно транслоцируется в степной войлок и сохраняется до конца вегетационного периода. Этим объясняется относительно высокое соотношение зеленой массы к ветоши на этих двух типах почв по сравнению с солончаком типичным.

Согласно исследованиям многих авторов доля подземных органов в общей массе травянистых фитоценозов составляет 50-90% [13, 14]. В наших исследованиях она существенно не отличалась по типам почв - 82,2-85,5%, то есть соотношение надземной массы к подземной составило 1:5,6 -1:6,1. Такое соотношение характерно для всех засушливых регионов мира. Но в лугово-каштановой почве корневой массы накапливается меньше в 2,2 раза, в солончаке типичном - в 2,9 раза, чем в светло-каштановой. Коррелятивные зависимости между накоплением надземной (Х) и подземной (У) массы по типам почв в условиях полупустыни следующие: на светло-каштановой - y= 0,6935x + 73,7823; r=0,97, R=0,96; лугово-каштановой - y= 1,1804x + 30,7254; r= 0,96, R=0,95; солончаке типичном - y= 1,7925x + 21,0415; r=0,97, R=0,95.

Причина снижения сборов фитомассы на лугово-каштановой почве и солончаке типичном заключается в более высокой степени их засоления и изменении типа засоления от хлоридно-суль-фатного к сульфатно-хлоридному [2, 15]. Калий играют важную физиологическую роль в жизни растений. Под его влиянием увеличивается накопление крахмала, сахарозы, моносахаридов в растениях, он активирует работу многих ферментных систем. Недостаток калия замедляет транспорт сахарозы по флоэме, что приводит к снижению продуктивности фитоценозов [16]. Концентрация калия в зеленой фитомассе на светло-каштановой почве Терско-Кумской равнины в среднем за два контрастных по гидротермическим условиям срока определения (апрель и август) составила 2,51% от сухой массы (табл. 2). В ветоши она снижается до 0,39%, в степном войлоке - до 0,42%, в подземных органах - до 0,50%. На лугово-каштановой почве и солончаке типичном отмечена тенденция к снижению этих показателей, очевидно связанное с высокой засоленностью почвы, ухудшением ее водного режима и недостаточным поступлением питательных элементов в растения [12].

Запас химических элементов в растениях в основном является интегральным показателем, слагающимся из накопленной растениями фитомассы и концентрации химических элементов в этой массе. Поэтому максимальные запасы калия в надземной массе фитоценоза за вегетационный период накапливаются на светло-каштановой почве - 15,83 кг/га в год. На лугово-каштановой почве они снижаются до 6,75, на солончаке типичном - до 5,99 83 кг/га втод или в 1,9 и 2,2 раза. В корневой массе всех исследуемых почв этот элемент накапливается больше, чем в надземной соответственно по типам почв в 2,2 раза (21,0 кг/га против 9,5 кг/га). Это достаточно высокое содержание калия, который в условиях непромывного водного режима способствуют поддержанию в почвенном растворе нейтральной и слабощелочной реакции среды [17,18].

В наших исследованиях при разложении степного войлока в почву поступило 11,7 кг/га в год калия, подземных органов - соответственно 21,7 кг/га в год . На лугово-каштановой почве показатели интенсивности потоков снижаются соответственно до 6,2 и 11,1, солончаке типичном - 5,9 и 10,7 кг/гав год. Кроме того, по данным А.А. Титляновой [18] прижизненно из корневой системы фитоценозов выделяется в почву 19,6% калия и выщелачивается из надземных органов 9-10% от потребленного из почвы количества. Эти данные превышают результаты исследований [16,18], выполненных в Курской области, в 2,2 раза. Возможно, в рассматриваемых нами условиях полупустыни на выщелачивание из надземной фитомассы и корневые выделения приходится больший процент этого элемента, чем в луговой степи Курской области. По этому вопросу потребуются дополнительные исследования. Свое влияние могло оказать и поступление его с осадками [19-20].

Результаты наших исследований показывают, что более высокие концентрации химических элементов на всех типах почв получены в весенний период по сравнению с августовским. Объясняется это благоприятным водным режимом почвы в этот период, способствующим интенсивному поступлению химических элементов в растения. Снижение концентрации калия при августовском сроке определения, на наш взгляд, является следствием увеличения засоленности почвы, способствующее повышению осмотического давления почвенного раствора и торможению поступления питательных элементов в растения. Полученные данные подтверждают справедливость мнения исследователей, которые объясняют интенсивность поступления калия в растения наличием благоприятных гидротермических условий [17,18].

Таблица 2. Концентрации (%) и запасы (кг/га в^год) химических элементов в фитоценозах Терско-Кумской равнины по типам почв (заповедный режим использования, 2013-2015 гг.)*

|

Блок органического вещества |

Тип почвы |

|||||

|

светло - каштановая |

лугово-каштановая |

солончак типичный |

||||

|

концентра ция |

запасы |

концент рация |

запасы |

концентра ция |

запасы |

|

|

зеленая масса |

3,00/2,02 |

8,24/4,16 |

2,90/1,94 |

3,29/2,5 |

2,70/2,06 |

2,84/1,28 |

|

ветошь |

0,38/0,30 |

1,19/0,78 |

0,38/0,30 |

0,46/0,38 |

0,44/0,38 |

0,48/0,35 |

|

войлок |

0,34/0,50 |

0,64/0,34 |

0,46/0,38 |

1,4/0,74 |

0,56/0,30 |

0,43/0,31 |

|

в подземных органах |

0,65/0,50 |

36,1/22,0 |

0,56/0,40 |

10,0/9,70 |

0,48/0,20 |

8,73/2,57 |

Примечание: *- в числителе данные за апрель, в знаменателе - за август.

Снижение концентрации калия в пастбищных фитоценозах к концу вегетационного периода или к весне следующего года вызвано также оттоком (ретранслокацией) его из стареющих тканей растений во вновь создаваемые органы. По данным А.А. Титляновой [17] на ретранслокацию приходится (включая и выщелачивание из надземных органов) от 27% до 83% калия, поступившего в растения. Поэтому снижение концентрации и запасов калия в пастбищных фитоценозах с ноября по апрель предыдущего года следует объяснять не трансформацией лугово-полынных сообществ в эфемеро-полынные и полынные [7-9], а перераспределением их по блокам органического вещества в процессе смены циклов развития растений. Таким образом, достаточное содержание калия в фитомассе и его накопление в верхней части почвенного профиля является следствием полной обратимости циклов биологического круговорота этого элемента под травянистой растительностью на основных типах почв Терско-Кумской равнины Прикаспия. Не исключено также, что свое влияние на интенсивность прохождения этого процесса в экосистемах оказало поступление химии-ческих элементов с атмосферными осадками [1920].

Выводы: в условиях Терско-Кумской равнины наибольшую продуктивность фитоценозов обеспечивает светло-каштановая почва. На луговокаштановой почве она снижается в 2,2 раза, на солончаке типичном автоморфном - в 2,6 раза. Ветоши накапливается больше, чем зеленой массы, на светло-каштановой и лугово-каштановой почвах соответственно на 4,8% и 9,5%, на солончаке типичном столько же, сколько на фотосинтезирующей массы фитоценозов. Соотношение зеленой массы к войлоку по всем типам почв составляет 1,1 : 1. В лугово-каштановой почве корневой массы накапливается меньше в 2,2 раза, солончаке типичном - в 2,9 раза, чем в светло-каштановой почве. Соотношение надземной массы к подземной по типам почв находится в пределах 1:5,6 - 1:6,1.

Концентрация калия в зеленой фитомассе на светло-каштановой почве составляет 2,51% от сухой массы. В ветоши она снижается до 0,39%, в войлоке - до 0,42%, в подземных органах - до 0,50%. На лугово-каштановой почве и солончаке типичном отмечена тенденция к снижению этих показателей. Максимальные запасы калия в надземной массе фитоценоза за вегетационный период накапливаются на светло-каштановой почве - 15,83 кг/га в^год. На лугово-каштановой они снижаются до 6,75, на солончаке типичном - до 5,99 кг/га втод. В корневой массе всех исследуемых почв накапливается больше калия, чем в надземной, в 2,2 раза. При разложении степного войлока в почву поступило 11,7 кг/га втод калия, подземных органов - 21,7 кг/га в год. На лугово-каштановой почве интенсивность потоков снижается соответ-ственно до 6,2 и 11,1, солончаке типичном - 5,9 и 10,7 кг/га в год.

Список литературы Баланс органического вещества и химических элементов в пастбищных фитоценозах Терско-Кумской равнины

- Залибеков, З.Г. Первичная биологическая продуктивность экосистем Терско-Кумской низменности Кавказа/З.Г. Залибеков, Н.А. Яруллина. -Махачкала, 1978. С. 31-35.

- Яруллина, Н.А. Первичная биологическая продуктивность почв дельты Терека. -М.: Наука, 1983. 73 с.

- Мирзоев, Э. М.-Р. Увеличение продуктивности пастбищ, подверженных опустыниванию земель методом аэрации почв/Э. М.-Р. Мирзоев, И.А. Магомедов//Кормопроизводство. 2016. №4. С. 7-10.

- Усманов, Р.З. Использование методов фитомелиорации на деградированных пастбищах Терско-Кумской низменности/Р.З. Усманов, С.В. Осипова, М.И. Джалалова, М.А. Бабаева//Юг России: Экология, развитие. 2008. №3. С. 109-111.

- Загидова, Р.М. Экология смен в растительных группировках Терско-Кумской и Терско-Сулакской низменностей/Р.М. Загидова, З.Д. Бийболатова, Д.Б. Асгерова, П.А. Абдурашидова//Вестник Дагестанского государственного университета. 2015. Т. 30. Вып. 1. С. 60-65.

- Гамидов, И.Р. Некоторые аспекты сохранения видового состава пастбищной растительности Северо-Западного Прикаспия/И.Р. Гамидов, Н.Р. Магомедов, В.К. Сердеров//Луговедение и луговодство. 2015. №7. С. 11-15.

- Гиреев, Г.И. Приоритетные макроэлементы в растительности пастбищ регионов Дагестана/Г.И. Гиреев, С.Г. Луганова, Ш.К. Салихов//Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2013. Т. 18, №3. С. 767-770.

- Гиреев Г.И. Содержание и обмен кальция и фосфора в компонентах пастбищных экосистем раздичных природно-климатических зон Дагестана/Г.И. Гиреев, С.Г. Луганова, Ш.К. Салихов//Известия ДагГПУ. Естественные и точные науки. 2008. №4. С. 57-61.

- Луганова, С.Г. Содержание макроэлементов (K, Na, Cа, P, Mg) в растительности пастбищ экологических зон Дагестана/С.Г. Луганова, Ш.К. Салихов, Г.И. Гиреев//Известия ДагГПУ. Естественные и точные науки. 2009. №4. С. 67-72.

- Santiago, L.S. Nutrient cycling and plant-soil feedbacks along a precipitation gradient in lowland Panama/L.S. Santiago, T.F.G. Schuur, K. Silvera//Journal of Tropical Ecology. 2005. V. 21. № 4. P. 461-470.

- Dijkstraa, F.A. Plant and microbial uptake of nitrogen and phosphorus affected by drought using 15N and 32P tracers/F.A. Dijkstraa, M. Heb, M.P. Johansenc et al.//Soil Biology and Biochemistry. 2015. V. 82, March. P. 135-142.

- Титлянова, А.А. Продуктивность травяных экосистем//Биологическая продуктивность травяных экосистем. Географические закономерности и экологические особенности/Под ред. В.Б. Ильина. -Новосибирск: Наука, Сиб.отд-е, 1988. С. 109-127

- Комарова, Н.В. Практическое руководство по использованию систем капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ»/Н.В. Комарова, Я.С. Каменцев. -СПб.: ООО «Веда», 2006. 212 с.

- Титлянова, А.А. Бюджет элементов питания в экосистемах//Почвоведение. 2007. №12. С. 1422-1429.

- Гасанов, Г.Н. Состояние и приемы восстановления продуктивности растительного покрова Терско-Кумской полупустыни/Г.Н. Гасанов, Т.А. Асварова, К.М. Гаджиев и др.//Известия Самарского научного центра РАН. 2016. Т. 18. № 2(1). С. 59-64.

- Tripler, C.E. Patterns in potassium dynamics in forest ecosystems/С.E. Tripler, S.S. Kaushal, G.E. Likens, M.T. Walter//Ecology Letters. 2006. No 9. P. 451-466.

- Kader, M. Cytosolic calcium and pH signaling in plants under salinity stress/M. Kader, S. Lindberg//Plant Signaling & Behavior. 2010. No 5(3). P. 233-238.

- Titlyanova, A.A. Above-ground and below-ground productivity of Central Asian steppes//Steppe Ecosystems: Dynamics, Land and Conservation/Ed.: Denise M. Germanno. Nova Science Publishers, Inc. 2012. 354 p.

- Titlyanova, A.A. Chemical properties of litter of forest and grassland ecosystems: transect studies in Siberia (Russia)/A.A. Titlyanova, P. Bienkovski, S.V. Shibareva//Polish J. of Ecology. 2006. V. 54. N 1. P. 53-59.

- Jonasson, S. Interactions between plants, litter and microbes in cycling of nitrogen and phosphorus in the arctic/S. Jonasson, J. Castro, A. Michelsen//Soil Biol. Biochem. 2006. V. 38. P. 526-532.