База данных "Флористические описания локальных участков Самарской и Ульяновской областей" (FD SUR): информационная основа, структура данных, алгоритмы обработки и результаты использования

Автор: Костина М.А.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 2 т.24, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается построение базы данных «FD SUR», реализованной для работы в локальной сети. Описывается структура данных и некоторые алгоритмы обработки. Приводятся примеры полученных результатов.

База данных, флора, списки видов, самарская область, ульяновская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148314958

IDR: 148314958 | УДК: 581.9

Текст краткого сообщения База данных "Флористические описания локальных участков Самарской и Ульяновской областей" (FD SUR): информационная основа, структура данных, алгоритмы обработки и результаты использования

Изучение флоры Самарской и Ульяновской областей имеет свою продолжительную историю (Сидорук, 1956; Плаксина, 2001; Саксонов, 2006; Труды кафедры…, 2011; Саксонов и др., 2013 г). Первые данные о видовом составе сосудистых растений были получены в XVIII-XIX в. результате комплексных экспедиций Императорской академии с участием П.С. Палласа, И.И. Лепехина и И.П. Фалька. Существенный вклад в изучение флоры Самарского Заволжья внес член-корреспондент Петербургской академии наук К. Клаус (Шмидт, Ильминских, 1982; Саксонов, Сенатор, 2013).

На настоящий момент собрано большое количество информации о видовом составе высших сосудистых растений и их распространении на упомянутой территории. Полученные данные являются уникальным научным материалом национального и международного значения. Использование этих флористических данных, хранящихся большей частью на бумажных носителях (публикации, полевые дневники), создает некоторые трудности в их комплексном анализе для различных целей. Перевод информации в электронный формат позволил, с одной стороны, хранить все собранные флористические данные в одном месте, а, с другой, обеспечить доступ к указанным данным различным специалистам-исследователям.

Изучение видового состава различных районов, а также региональных флор является первым этапом для выявления общих закономерностей сложения флор. Работа такого рода связана с анализом большого массива данных. Сравнение объемных видовых списков различных территорий достаточно трудоемко, однако для выявления особенностей флоры это необходимо. Возможность проводить с помо-

щью компьютера несложную обработку списков видов (объединение, сравнение, выборка подмножества и др.) позволяет выполнить эту задачу качественно и с минимальными временными затратами.

Сотрудниками Института экологии Волжского бассейна РАН (ИЭВБ РАН) разработана база данных "Флористические описания локальных участков Самарской и Ульяновской областей" (Floristic descriptions of local areas of Samara and Ulyanovsk regions - FD SUR), содержащая флористические списки 333 пунктов обследования и их краткую характеристику.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА

В основу базы данных FD SUR легла информация, собранная в результате многоцелевых полевых исследований, проводимых сотрудниками ИЭВБ РАН за период 2000-2015 гг. Полученные данные частично опубликованы, также использовались и некоторые другие литературные источники.

Значительная часть локальных флористических описаний, опубликованных на настоящий момент, сделана на территориях, включающих памятники природы: гора Красная (Иванова и др., 2011 а), гора Зеленая (Саксонов и др., 2005), урочище Байтуган (Иванова и др., 2011 б), Серноводский шихан (Саксонов и др., 2013а), озеро Молочка (Саксонов и др., 2007 в), Малоусинские нагорные сосняки и дубравы (Саксонов и др., 2013 в); Кутулукские яры (Корчикова, Шаланов, 2012), Хворо-стянский дендросад (Васюков, Сенатор, 2008). Обследован ряд населенных пунктов и их окрестностей, расположенных в Самарско-Ульяновском Поволжье: село Архангельское (Раков, 2006), село Чувашский Сускан (Саксонов и др. 2010), пгт Чердаклы (Голюшева и др., 2011), города Новоульяновск, Сенгилей, Ульяновск (Раков, Саксонов, 2008; Раков и др., 2013 б; Раков, 2003). Составлены флористические списки для отдельных урочищ (Саксонов и др., 2007а; Раков, Сенатор, 2010; Раков, 2008; Раков и др., 2011; Раков и др., 2013 в; Раков, Уланов, 2011), участков волжского бечевника (Раков и др., 2010; Саксонов и др., 2014), водных объектов, в том числе водохранилищ, озер (Соловьева, 2007; Соловьева и др., 2014; Сенатор и др., 2011), сохранившихся лесных массивов (Савенко и др., 2011; Кин, 2009; Раков и др., 2013 а; Раков, 2007; Корчиков и др., 2010; Иванова, Васюков, 2009; Саксонов и др., 2013 б; Дронин, Раков, 2013), обширных степных участков (Раков и др., 2008; Кузовенко, Плаксина, 2009; Кузовенко, Плаксина, 2010; Кузовенко и др., 2012; Шаронова, Плаксина., 2006; Ясюк и др., 2003) и других флористических комплексов (Саксонов и др., 2007 г; Саксонов и др., 2007б; Голюшева и др., 2012; Могутова гора …, 2013; Раков, 2009; Ильина, 2013; Раков и др., 2014).

СТРУКТУРА ДАННЫХ И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ

FD SUR создана с помощью реляционной системы управления базами данных (СУБД) Microsoft Access, которая позволила упростить ввод, обработку и поиск данных, а также предоставила возможность отображать информацию в виде таблиц, графиков и отчетов. Благодаря наличию VBA (Visual Basic for Applications) -встроенного языка программирования, разработанная база данных FD SUR была дополнена различными подпрограммами, которые обеспечили удобство работы с исходными данными.

Поскольку Microsoft Access может действовать в локальной сети, исследователи разной специализации могут одновременно работать с интересующими их подпрограммами. Стоит при этом отметить, что сами таблицы, составляющие базу данных FD SUR, расположены на одном «центральном» компьютере, в то время как программный код хранится на различных ПК, что позволяет использовать информацию в параллельном режиме, а так же обеспечивать защиту данных от случайных изменений.

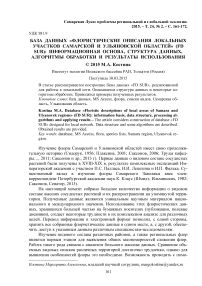

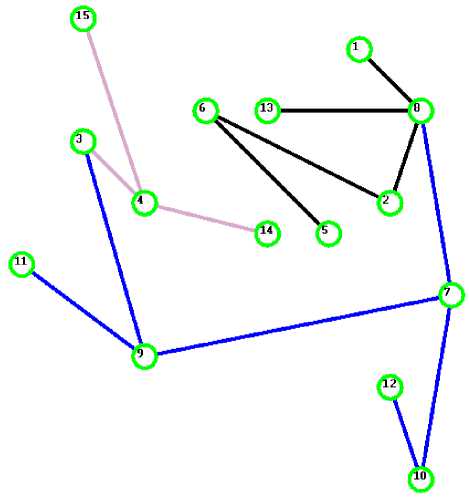

Созданная БД сочетает в себе две части: информационную и вычислительную. Информационная часть, сформированная в виде связанных таблиц (рис. 1), содержит традиционные характеристики каждого вида: таксономическую принадлежность, жизненную форму (по Раункиеру и Серебрякову), экологическую группу по фактору увлажнения. В таблицах содержатся данные о пунктах сбора с краткой характеристикой, включающей литературные источники, принадлежность к физикогеографическому району (Физико-георгафическое .., 1964), списки видов в описаниях и др. Также эта часть предназначена для хранения объединенных списков видов (по произвольно созданным группам или ландшафтным районам) и информации для отображения карт-схем.

Рис.1. Структура базы данных FD SUR

Вычислительная часть представляет собой комплекс алгоритмов обработки данных (различные расчеты, формирование отчетов, карт-схем и графиков).

Благодаря сформированной структуре таблиц и разработанным алгоритмам обработки, FD SUR обладает следующими функциональными возможностями:

-

• ввод, хранение и редактирование информации;

-

• отображение в виде карты-схемы расположений отдельных участков, для которых в БД содержатся описания видового состава;

-

• пространственное распространение (иллюстрация встречаемости) отдельного вида по имеющимся описаниям (карта-схема);

-

• формирование списка видов в виде таблицы по отдельным участкам, по физико-географическим районам рассматриваемой территории с учетом аборигенной и адвентивной фракции;

-

• определение сходства отдельных локальных участков по видовому составу;

-

• подсчет общего количества видов по произвольно выбранной совокупности участков;

-

• формирование семейственного спектра как отдельного локального участка, так и выбранной совокупности участков;

-

• сравнение сформированных групп описаний по показателю различия Престона.

Программное обеспечение позволяет пользователю получить доступ к информации и провести необходимые расчеты с помощью разработанного множества соответствующих форм. Описание некоторых из них приводится ниже.

Основой флористической информации является «Базовый список» (рис.1: таблица - СписВидовБазовый ), включающий более 4000 видов растений, принадлежащих к 1034 родам и 217 семействам. "Базовый список", сформирован в объеме таксонов, принятом большинством ботаников России (Конспект флоры..., 2012 и более ранние издания).

Форма «Базовый список» позволяет пользователю войти в базу данных видов растений, где указывается информация об их принадлежности к определенному роду и семейству, а также данные о том, является ли вид адвентивным, культивируемым и т.д.

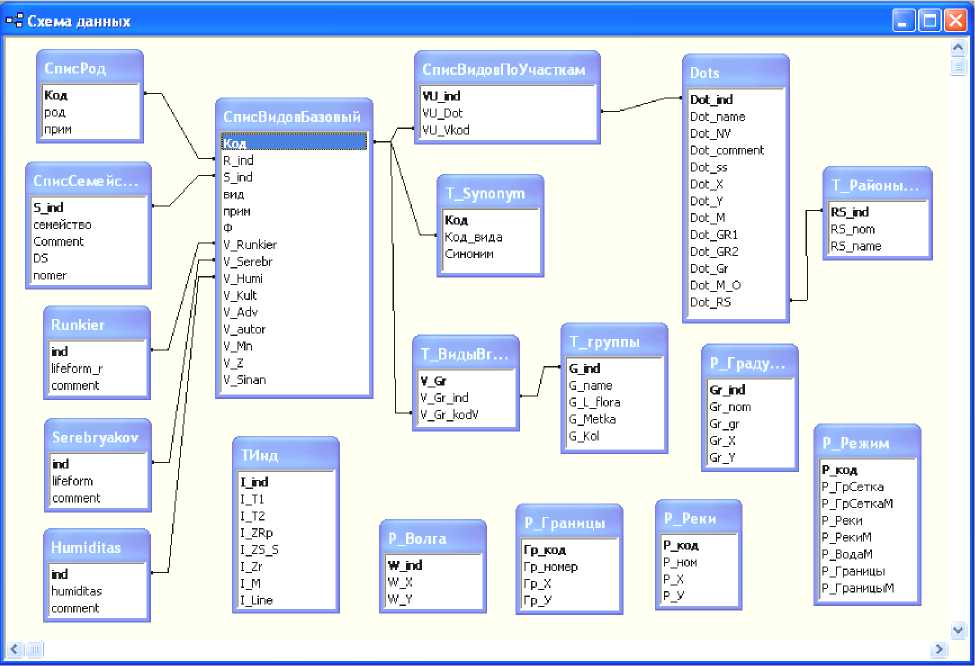

Форма «Вид» , также основанная на таблице СписВидовБазовый , отображает всю основную информацию о конкретном виде: его полное название, жизненную форму (по Раункиеру, Серебрякову и шкале влажности) и местообитание. Присутствующее на форме изображение вида дополняет тестовые данные (рис. 2).

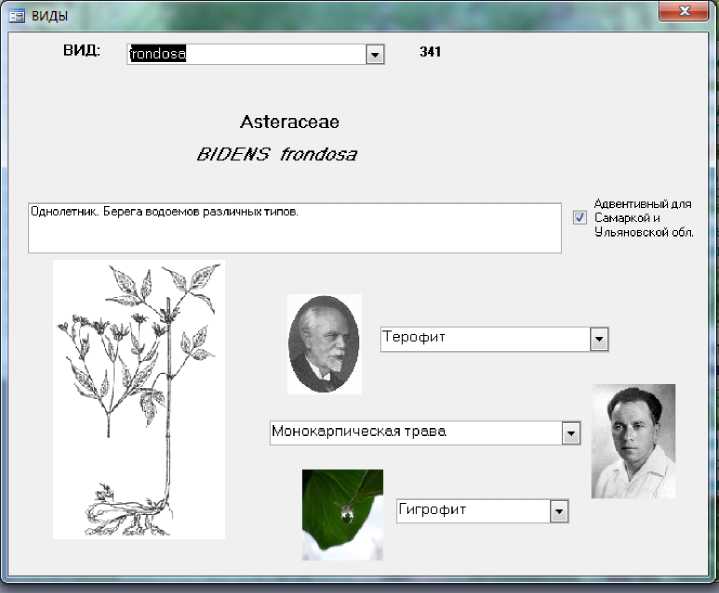

Форма «Участки» допускает пользователя к списку обследованных участков (рис. 3), для которых составлялись флористические списки. Данная форма содержит следующую информацию: название участка, его местоположение, число зафиксированных видов, ссылку на литературный источник (если списки опубликованы) и принадлежность к одному из физико-географических районов (Физикогеографическое..., 1964).

Отметим, что данная форма не только носит информационный характер, но и позволяет выполнить полезные вычисления и построения. К ним относятся: вычисление коэффициентов сходства/различия между флорами, построение семейственного спектра по одному или по выбранной совокупности участков (списки видов при этом объединяются), отображение выбранных участков на карте-схеме. В нашем случае в качестве коэффициентов сходства/различия выступают линейный коэффициент корреляции (коэффициент корреляции Пирсона для случая бинарных значений) и коэффициент Rp (Костина Н.В., 2013). С точки зрения определения степени сходства отдельных флористических описаний, наибольшую значимость представляют самые высокие значения корреляции (или самые низкие при использовании Rp), поэтому отчет, получающийся при нажатии «Вычислить сходство», включает в себя только те пары участков, которые входят в остовное дерево (рис. 4а). Остовное дерево строится алгоритмом Краскала с дальнейшим отображением графа на плоскости (рис 4б), которое производится при помощи метода отжига (Костина М.А., 2013; Костина, Мельникова, 2014) минимизирующего число пере- сечений ребер. Заложено три градации "близости" по видовому составу, с помощью которых интерпретируется полученный результат.

Рис. 2. Форма " Вид "

Рис. 3. Форма «Участки»

Максимальное остовное дерево по коэффициенту корреляции

|

Первый участок |

Второй участок |

Коэффициент |

|

1 |

8 |

0,5024 |

|

2 |

6 |

0,5325 |

|

2 |

8 |

0,5416 |

|

3 |

4 |

0,3435 |

|

3 |

9 |

0,3788 |

|

4 |

14 |

0,2849 |

|

4 |

15 |

0,2637 |

|

5 |

6 |

0.5316 |

|

7 |

8 |

0.4608 |

|

7 |

9 |

0.4491 |

|

7 |

10 |

0,4395 |

|

8 |

13 |

0,5767 |

|

9 |

11 |

0.4159 |

|

10 |

12 |

0.424 |

а

б

Рис. 4. Остовное дерево

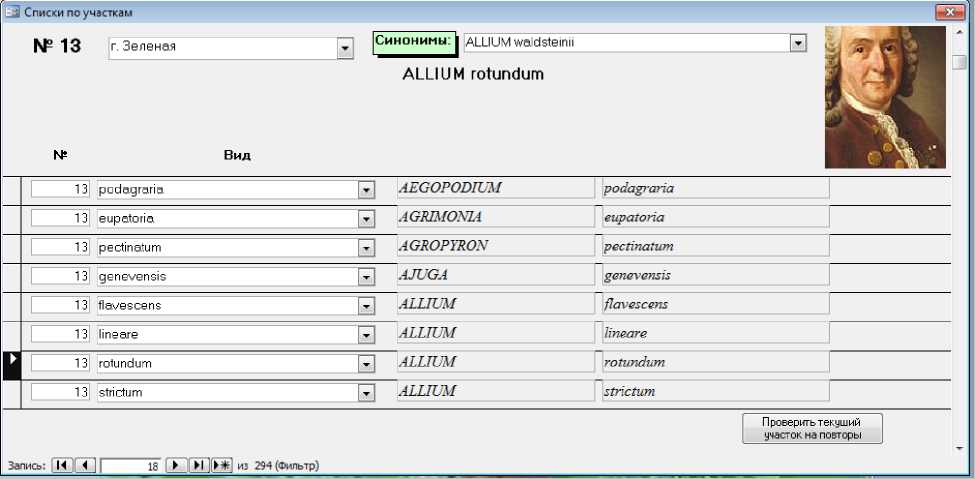

Форма «Ввод видов по участкам» позволяет добавлять в список видов новую или корректировать имеющуюся информацию по одному из выбранных участков (рис. 5). Учитывая тот факт, что многие виды высших сосудистых растений в различных литературных источниках упоминаются под разными названиями (имеют синонимы), форма имеет список " Синонимы ". Используя этот список, можно определить приоритетное название вида. Таким образом, в списках по всем участкам один вид фигурирует лишь под одним общепринятым названием, тем самым снимается проблема дублирования видов в списках.

Рис. 5. Форма ввода и корректировки списка видов по отдельному участку

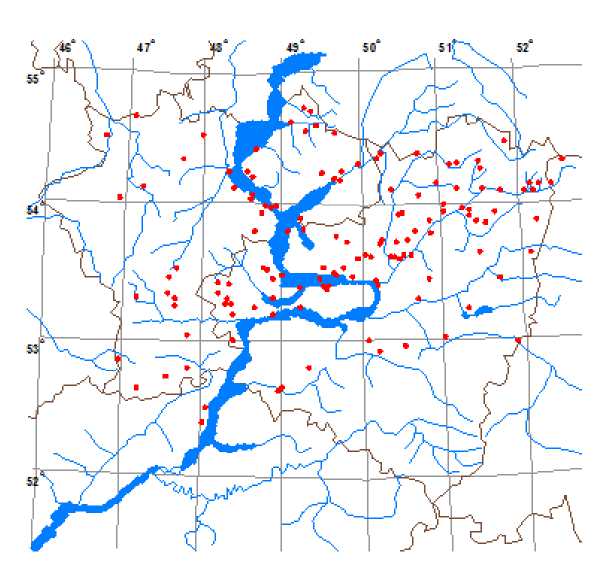

С помощью формы «Виды на участках» можно определить, на каких участках территории зарегистрирован интересующий вид (отображается список участков); при этом, если необходимо, можно посмотреть месторасположения этого вида на карте-схеме. Например, вид Quercus robur (дуб обыкновенный) зарегистрирован на 143 участках (рис. 6).

Рис. 6. Карта-схема местообитаний Quercus robur

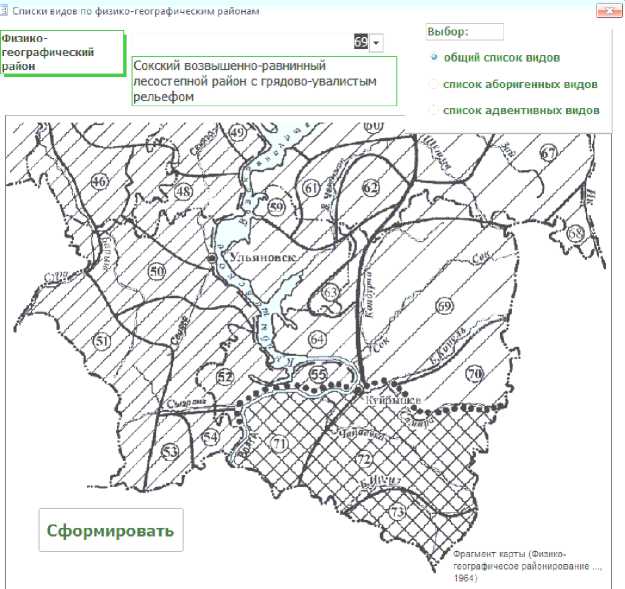

Рис. 7. Форма для формирования общего списка видов по физико-географическому принципу

«Печать списка видов по участкам» создает отчет, состоящий из списка видов, принадлежащих любому выбранному локальному участку.

Возможности базы данных позволяют сформировать необходимый список видов, принадлежащих выбранному физико-географическому району (рис. 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Разработанная база данных FD SUR позволяет всесторонне анализировать большой массив информации и изучать особенности флоры.

Благодаря возможности автоматического объединения имеющихся списков флористических описаний отдельных локальных участков стало возможным проанализировать характер изменения видового состава по территории бассейна реки Сок (Самарская область) по широте, долготе, по течению реки и выявить флористические особенности (Иванова, Костина, 2013). Дана оценка степени флористической неоднородности указанной территории с использованием показателя различия по Престону, произведено обоснование полноты обследования и оценка флористической целостности (Иванова, 2014 б). При помощи анализа состава семейственного спектра показано своеобразие флоры Сокского бассейна в сравнении с прилегающими территориями. Представлены изменения семейственного спектра в зависимости от увеличения площади. Произведено сравнение фрагментов 3-х физико-географических районов по составу трех ведущих семейств ( Fabaceae, Cheno-podiaceae, Cyperaceae ) с использованием индекса Жаккара и показателя различия Престона (Иванова, 2013).

По кривой "число видов - площадь" (species-area curve) показано подобие изменения различных параметров флоры в зависимости от увеличения площади на примере территорий Самаро-Ульяновского Заволжья. Сформулированы выводы о флористических особенностях по компонентам флоры (Иванова и др., 2014). Также рассмотрено соответствие видового состава физико-географическому районированию (Иванова, Костина, 2014; Костина, 2014).

Разработанная БД позволила проиллюстрировать распространение видов-трансформеров: Acer negundo ( Aceraceae ), Bidens frondosa ( Asteraceae ) по территории Самарской области (Бобкина, 2014).

Объединение списков флористических описаний, соответствующих различным физико-географическим районам Самаро-Ульяновского Заволжья, а также сформированных семейственных спектров, дало возможность сравнить территории между собой и выявить особенности их флоры (Иванова, 2014 а). Анализ локальных описаний флор лесных массивов, принадлежащих различным физикогеографическим районам Самарской и Ульяновской областей, позволил выявить общие черты "лесной" флоры, а также признаки, характерные для районов, различающихся по природным условиям (Иванова, 2014 в).

Формирование флористических списков по отдельным физикогеографическим районам Самаро-Ульяновского Поволжья позволило выявить характерные для каждого района виды и оценить специфику территорий (Сенатор, 2015).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная флористическая база данных FD SUR регулярно пополняется и корректируется, поскольку продолжаются полевые исследования, обобщается и уточняется информация по флоре локальных участков территории Самарской и

Ульяновской областей. В соответствии с изменяющимися представлениями об объеме таксонов корректируется и базовый список. Таким образом, имеется возможность расширить изучаемую территорию и полнее познать закономерности сложения флор.

Автор выражает признательность Н.В Костиной и А.В. Ивановой (Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти) за помощь в обработке материалов и ценные замечания.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных научных исследований ОБН РАН «Рациональное использование биологических ресурсов России: фундаментальные основы управления» в рамках выполнения раздела «Природоохранные основы сохранения биологических ресурсов Волжского бассейна».

Список литературы База данных "Флористические описания локальных участков Самарской и Ульяновской областей" (FD SUR): информационная основа, структура данных, алгоритмы обработки и результаты использования

- Бобкина Е.М. Инвазионные виды (трансформеры) Самарской области Поволжья//Экология, география растений и сообществ Среднего Поволжья. Тольятти, 2014. С. 35-36.

- Васюков В.М., Сенатор С.А. Список растений памятника природы "Хворостянский дендросад" (Самарская область)//Фиторазнообразие Восточной Европы. 2008. № 5. С. 124-130.

- Голюшева А.Н., Раков Н.С., Сенатор С.А. Флора пгт Чердаклы (Ульяновское Заволжье)//Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2011. Т. 20. С. 47-98.

- Голюшева А.Н., Раков Н.С., Сенатор С.А., Саксонов С.В. Материалы к ценофлоре черноольшаников реки Майна (Низкое Заволжье)//Изв. Самар. НЦ РАН. 2012. Т.14, № 5. С. 87-94.

- Дронин Г.В., Раков Н.С. Эколого-генетический аспект флоры соснового леса в окрестностях села Чирково (Ульяновское Предволжье)//Фиторазнообразие Восточной Европы. 2013. VII: 3. С. 29-61.