Базальты ходжирбулакской свиты и оценка их пригодности в качестве базальтового волокна (горы Сурхантау, юго-западные отроги Гиссарского хребта)

Автор: Хакбердиев Н.М.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Петрология, вулканология

Статья в выпуске: 2 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Изложены результаты предварительной оценки базальтов ходжирбулакской свиты гор Сурхантау в качестве базальтового волокна. По данным петрографического исследования породы представлены базальтами миндалекаменной структуры. По содержанию стекловой массы и миндалин кальцита выделены три группы базальтов. Установлена обратная связь между содержаниями основной массы и содержанием кальцита: чем больше основной массы вулканитов, тем меньше кальцита, и наоборот. Модуль кислотности составляет в среднем 3,52.

Ходжирбулакская свита, горы сурхантау, минеральный состав, химический состав, базальт, базальтовое волокно

Короткий адрес: https://sciup.org/147201012

IDR: 147201012 | УДК: 553.532.08.002.2:666.193 | DOI: 10.17072/psu.geol.16.2.104

Текст научной статьи Базальты ходжирбулакской свиты и оценка их пригодности в качестве базальтового волокна (горы Сурхантау, юго-западные отроги Гиссарского хребта)

Базальты ходжирбулакской свиты расположены в Алтынсайском районе Сурхандарьинской области, в 5-7 км к СЗ от с. Вахшивар. Площадь их развития составляет 9,0-9,5 км2.

Палеозойские вулканические образования Сурхантауских гор юго-западных отрогов Гиссарского хребта изучены и описаны Е.М.Головиным (1941). Их изучением в разные годы занимались И.М. Исамухаммедов и Д.П. Купченко(1964), В.А. Арапов (1971), А.В. Головченко (1985), Т.Ш. Шаякубов (1978) и др.

Впервые специализированные исследования площади развития базальтоидов в качестве камнелитейного сырья осуществлены еще в начале 60-х гг. (Попович и др., 1966), что связано с успешной раз- работкой в то время в СССР подобных технологий (Хамидов, 2011; Ходжаев и др., 2016).

На площади Южно-Сурхантауской вулканотектонической структуры выделен следующий ряд формаций: известково-алевролито-дацит-липаритовая; яшмоид-но-известняково-базальтоидная; конгломерато-песчаниково-алевролитовая; тра-хилипаритовая формация Р 1 ; трахианде-зит-трахибазальтовая. Последние две формации включают базальтоидные породы, которые представляют практический интерес для производства волокна.

В данной работе рассматриваются результаты изучения яшмоидно-известняково-базальтоидной формации, которая образована осадками ходжирбу-

лакской свиты и субвулканическими образованиями, тесно с ней связанными. Она сложена часто переслаивающимися известняками и яшмами, яшмоидами ярко-красными, лиловыми, зелеными.

Эффузивные образования имеют в данной формации подчиненное развитие и представлены лавами миндалекаменных спилитов. Спилиты состоят из подушечных образований разнообразной формы и размеров, сцементированных розовым пелитоморфным тонкополосчатым известняком. Полосчатость обусловлена чередованием тонких полос розового, белого и вишнево-красного цветов. Шары базальтов располагаются в известняке как бы во взвешенном состоянии, не соприкасаясь друг с другом. Видимо, карбонатный материал во время образования базальтов представлял собой иловую массу.

Форма подушек постепенно меняется от эллипсоидальной до шарообразной, хотя встречаются отдельности в виде остроугольных обломков. В отдельных случаях в подушках концентрическая зональность подчеркивается цветными разностями. Центральная часть подушек в момент кристаллизации не соприкасалась с соленой морской водой. Красно-фиолетовокоричневая окраска обусловлена замещением стекловатого базиса лав гематитом и гидроокислами железа или смесью их с хлоритом. Размеры подушек от нескольких сантиметров до 1 м в диаметре.

Текстура спилитов миндалекаменная, структура чаще порфировая, но встречается и афировая. Вкрапленники редкие, составляют 10-15%, представлены псевдоморфозами из карбоната по плагиоклазу и железисто-карбонатными псевдоморфозами по темноцветным минералам.

Субвулканические тела представлены базальтами, долеритами, габбро-долеритами. Эти породы тесно связаны со спилитами эффузивной фации и часто находятся в неясных взаимоотношениях с ними. Так, базальты внешне очень сходны со спилитами и не имеют видимых границ. Четкие рвущие границы установлены лишь для долеритов и габбро-долеритов.

Долериты и габбро-долериты зеленоватосерые до темнозеленовато-серых, базальты вишнево-коричневые. Долериты и габ-бро-долериты образуют преимущественно дайки, а в самих базальтах являются магмоподводящими каналами – некками.

Для всех пород характерна миндалекаменная текстура, в долеритах иногда встречается нечеткая столбчатая отдельность, значительно чаще развита шаровая отдельность. Форма шаров четко округлая, диаметр от нескольких сантиметров до 0,5м.

Многочисленные миндалины округлых и неправильных форм выполнены кальцитом, редко с примесью кварца и хлорита.

Среди субвулканических образований наблюдаются трахиандезиты, редко трахибазальты, которые образуют дайки и значительно реже штокообразные тела. От эффузивов они отличаются только степенью раскристаллизации и отсутствием оливина. Крайне редко встречаются (одиночные выходы) субщелочные габбро-долериты, долериты, которые содержат оливин.

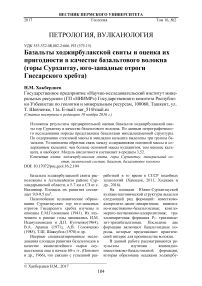

Усредненный химический состав (табл. 1) свидетельствует, что проанализированные пробы были представлены породами основного состава. Порода состоит преимущественно из SiO 2 , Аl 2 O 3 , СаСO 3 (СаO+СO 2 ) – основной составляющей базальтоидов. Поэтому в пробах, содержащих повышенное количество SiO 2 , должно быть относительно пониженное содержание СаО и СO 2 . Это подтверждается результатами анализа проб Ба-102, 106, 202, 204, 208и 306, в которых при высоких содержаниях SiO 2 (45,14; 43,73; 42,32; 43,02, 46,55 и 40,91%) низкие значения СаО (8,69; 10,37; 13,18; 12,34, 6,45 и 12,62 %) и соответственно СО 2 (3,74; 4,4; 6,6, 4,84, 3,08 и 6,71%) (рис.1).

Микроскопическим изучением базальтов (В.Ф. Проценко, 2016) установлено, что по петрографическому составу выделяются три группы базальтов: 1) со стекловатой массой 45-60% и миндалинами

Таблица 1. Химический состав базальтоидов ходжирбулакской свиты

|

Компоненты |

Ба-102 |

Ба-106 |

Ба-202 |

Ба-204 |

Ба-208 |

Ба-306 |

Ср. |

|

SiO 2 |

45,14 |

43,73 |

42,32 |

43,02 |

46,55 |

40,91 |

43,61 |

|

Fe 2 O 3 |

5,03 |

5,04 |

4,62 |

5,49 |

6,32 |

5,08 |

5,26 |

|

FeO |

2,88 |

3,2 |

3,74 |

1,91 |

2,86 |

2,52 |

2,85 |

|

TiO 2 |

1,19 |

1,15 |

1,04 |

1,08 |

1,08 |

0,95 |

1,08 |

|

MnO |

0,15 |

0,15 |

0,14 |

0,14 |

0,12 |

0,13 |

0,14 |

|

Al 2 O 3 |

17,95 |

16,61 |

15,94 |

16,61 |

15,27 |

15,6 |

16,33 |

|

CaO |

8,69 |

10,37 |

13,18 |

12,34 |

6,45 |

12,62 |

10,61 |

|

MgO |

7,06 |

7,06 |

5,44 |

5,64 |

7,46 |

7,66 |

6,72 |

|

Na 2 O |

3,80 |

3,90 |

3,60 |

3,90 |

4,80 |

2,60 |

3,77 |

|

K 2 O |

0,70 |

0,72 |

0,76 |

0,66 |

0,78 |

0,88 |

0,75 |

|

P 2 O 5 |

0,18 |

0,16 |

0,15 |

0,16 |

0,1 |

0,1 |

0,14 |

|

S общ |

0,03 |

0,34 |

0,34 |

0,08 |

0,04 |

0,08 |

0,15 |

|

ППП |

8,16 |

7,94 |

9,18 |

9,44 |

7,7 |

10,58 |

8,83 |

|

CO 2 |

3,74 |

4,4 |

6,6 |

4,84 |

3,08 |

6,71 |

4,9 |

|

SO 3 |

<0,1 |

<0,1 |

0,16 |

<0,1 |

0,12 |

<0,1 |

0,11 |

|

H 2 O |

0,7 |

0,62 |

0,9 |

0,96 |

0,88 |

1,36 |

0,9 |

|

Мк |

4,01 |

3,46 |

3,13 |

3,32 |

4,44 |

2,79 |

3,52 |

Рис. 1. Характер взаимоотношения основных химических компонентов в базальтоидах ход-жирбулакской свиты

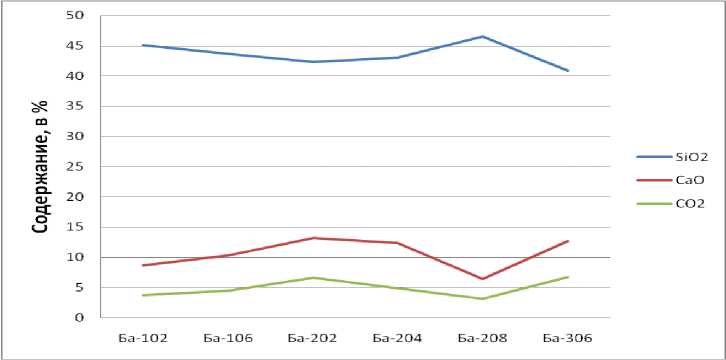

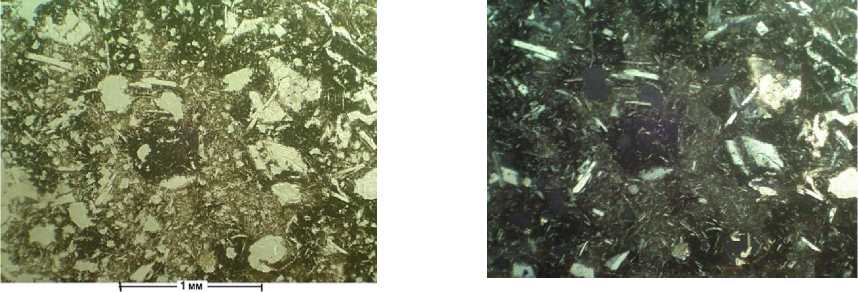

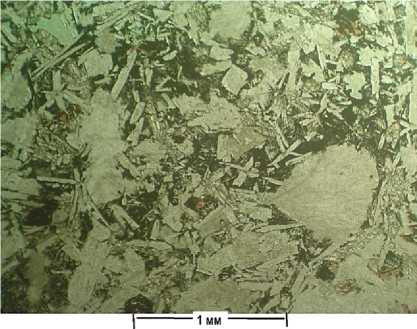

Рис. 2. БА-104. Базальт миндалекаменный с буро-коричневой основной массой. Слева один николь, справа два кальцита 40-45%, 2) со стекловатой массой 60-70% и миндалинами кальцита 3035%, 3) со стекловатой массой 70-85% и миндалинами кальцита 25-30%. Базальты первой группы (обр. № 104, 105, 207, 303) отличаются гиалопилитовой структурой с неравномерным распределением таблиц и лейст плагиоклаза. Текстура миндалевидная с продуктивными сростками миндалин («крылатая лошадка» на микрофотографии, шл. БА-104) сферолитового и мелкозернистого гранобластово-го кальцита.

Вокруг миндалин отчетливо выраженная совершенно непрозрачная оболочка закаливания базальтового стекла, лишенная микролитов плагиоклаза, несмотря на то, что в базисной части микролиты иногда достигают 60% объема гиалопилито-вой основной массы. Некоторые почковидные сложно построенные миндалины кальцита (почковидные сростки нескольких округлых) достигают 10 мм по длине. Наряду со среднезернистым кальцитом в их строении принимают участие и мелкие сферолитовые образования.

Основная часть базальта отличается буровато-коричневой совершенно непрозрачной стекловатой массой, пятнисто неравномерно насыщенной микролитами плагиоклаза (от редко рассеянных в зонах закала вокруг некоторых миндалин) (шл. № БА-105).

Рис. 3. БА-105. Базальт миндалекаменный с коричневой гиалопилитовой стекловатой основной массой. Слева один николь, справа два

Многие округлые миндалины с поперечником от 0,3 до 1,5 мм выполнены сферолитами кальцита, а уплотненные миндалины часто заполнены мелкозернистым гранобластовым кальцитовым агрегатом. Нередко фиксируется карбонатиза-ция стекловатой основной массы базальта в участках наиболее плотного расположения миндалин. В этих микроблоках нацело карбонатом замещены и лейсто-таблицы плагиоклаза. Последние имеют достаточно резко отличающиеся размеры, что создает впечатление о порфировидно-сти гиалопилитового базиса породы. Большинство крупных лейст и таблиц плагиоклаза почти полностью замещены кальцитом.

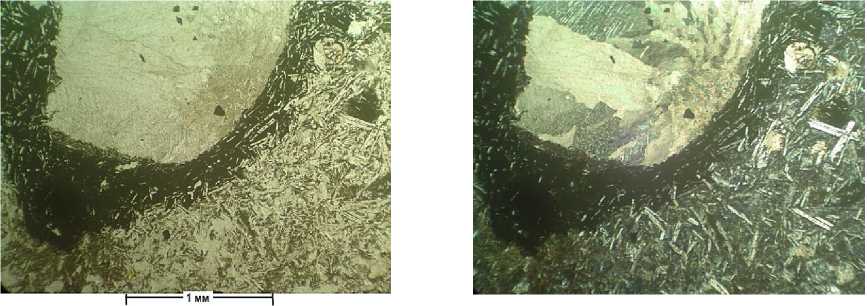

Базальты второй группы (шл. № 107, 202, 204, 205, 206, 208) с гиалопилитовым стекловатым базисом 60-70%, миндалинами кальцита 30-35% характеризуются порфировидной структурой и миндалекаменной текстурой. Порфировые выделения плагиоклаза составляют 25-30% площади шлифа, миндалины опала с халцедоном - 1-2%, псевдоморфозы кварца с хлоритом по кристалло-порфировым выделениям пироксена - 0,3-0,5%, окислы железа по магнетиту - 0,2-0,3%, лимонитовый пигмент - 3-5%.

Зерна плагиоклаза резко неодинаковых размеров, что создает впечатление о породе как о густопорфировой (шл. БА-205). Большое количество мелких миндалин, основная часть которых выполнена веерно-лучистым или мозаично-зернистым кальцитом.

Рис. 4. БА-205.Базальт миндалекаменный краснокаменно изменённый. Гиалопилитовый стекловатый базис - 65-70 %, порфировидные таблицы плагиоклаза - 10-15 %, миндалины кальцита - 3-5, миндалины халцедона и кварца - 2-3, псевдоморфозы кварца с хлоритом по кристалло-порфировым выделениям пироксена - 0,3-0,5. Слева один николь, справа два

Другая часть подобных по размерам и формам миндалин выполнена мозаичнозернистым халцедоном, сохранившим характерное для них погасание в виде перебегающего темного креста при вращении столика микроскопа с включенным анализатором. Рядом присутствует миндалина с кальцитом в центральной зоне и халцедоном в виде каймы вокруг нее. Более редки миндалины опаловые с оторочками халцедона (рис. 4).

Многие из выделений плагиоклаза выглядят как порфировые (шл. № БА-204). Небольшое число миндалин (иногда при- чудливых форм) выполнены кальцитом, несколько бóльшее количество неправильных миндалин до 1,5 мм в длину выполнены тончайшей смесью опала и халцедона. Для базальтов характерна частая пигментация микрокрупинками гидрогетита (краснокаменное изменение наземных базальтов).

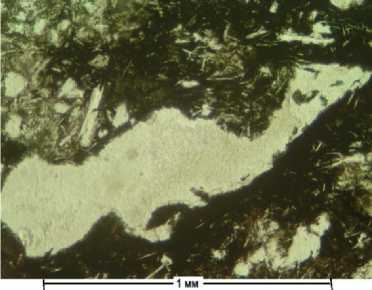

В шлифе № БА-204 (рис. 5) черное квадратное зерно в центре представляет собой полную псевдоморфозу гётита по магнетиту. Характерны черные, почти без лейст плагиоклаза каёмки структур закаливания стекла вокруг миндалин (рис. 6).

Рис. 6. Базисная гиалопилитовая стекловатая масса 60-65%, порфировидные выделения плагиоклаза 15-20 %, миндалины кальцита 7-10 %, миндалины опала с халцедоном 1-2 %, окислы железа по магнетиту 0,2-0,3 %, лимонитовый пигмент 3-5 %. Слева один николь, справа два

Рис. 5. БА-204. Базальт порфировидный миндалекаменный краснокаменно-изменённый. Слева один николь, справа два

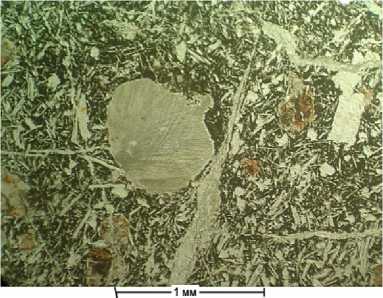

В шлифе № БА-206 (рис. 7) частые округлые минералы кальцита достигают 5-6 мм и выполнены то веерно-лучистым монозерном, то многочисленной группой более мелких таких же образований. Базисная основа породы представлена гиа-лопилитовой стекловатой массой с пятнисто-неравномерным распределением микролитов плагиоклаза и относительно чи-

Рис. 7. БА206.Базальт миндалекаменный краснокаменно изменённый. Слева один николь, справа два

стыми псевдоморфозами железистого карбоната по кристаллопорфировым выделениям пироксена, пронизанными микролейстами плагиоклаза (бурое зерно в шлифе). Порода интенсивно пигментирована гидроокислами железа при краснокаменном изменении, придающими ей лилово-бурую окраску.

Рис. 8. Гиалопилитовый стекловатый базис 60-65 %, миндалины кальцита 30-35 %, псевдоморфозы железистого карбоната по порфировым выделениям пироксена 1-2 %, гидроокислы железа (пигментно всей массе породы). Слева один николь, справа два

Рис. 9. БА-202. Базальт редкопорфировый миндалекаменный. Слева один николь, справа два николя

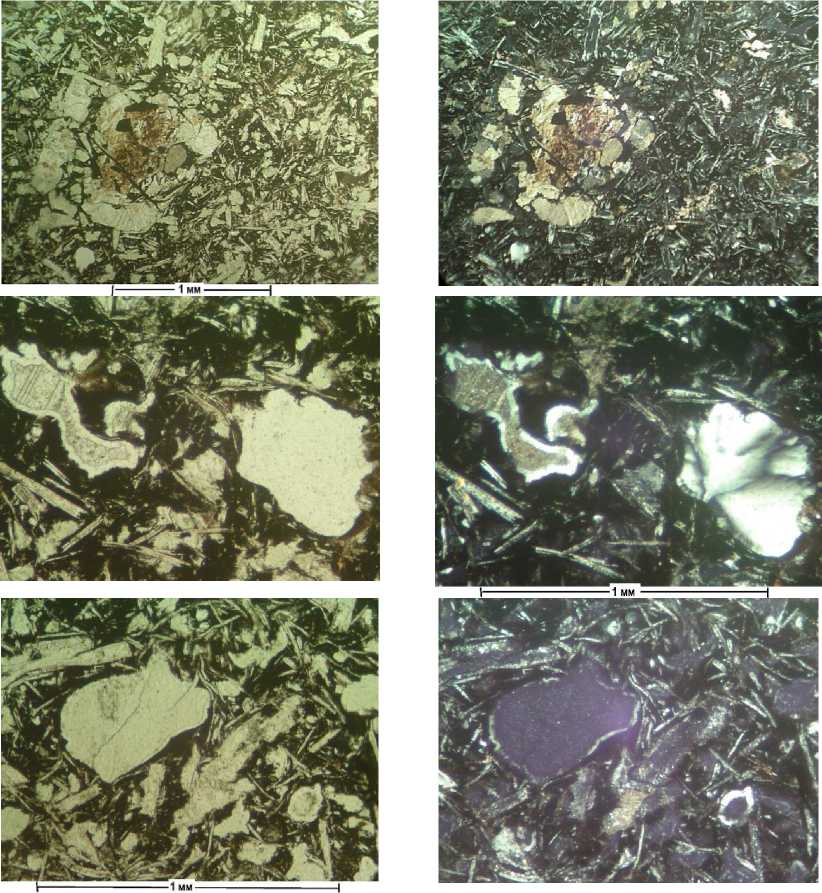

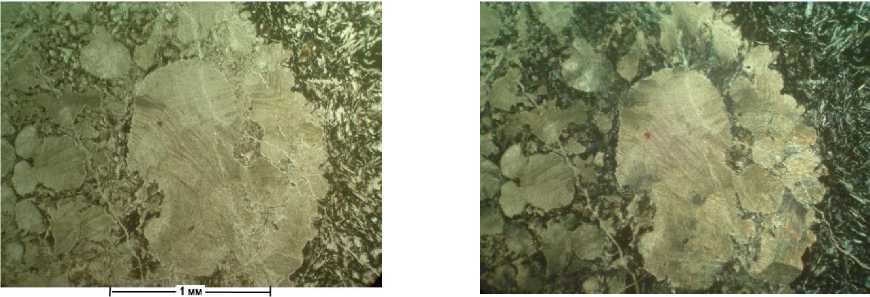

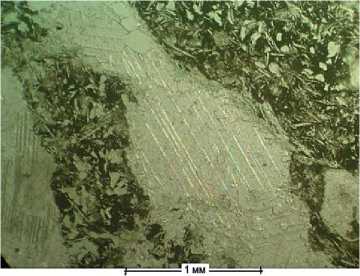

В шлифе № БА-202 (рис. 9) на фоне лейкократовой гиалопилитовой основной массы рассредоточены семь порфировых выделений (бывшего) пироксена до 1,25 мм, нацело замещённых железистым карбонатом (бурый кристалл в центре шлифа). Миндалины кальцита, как правило, не крупнее 0,5 мм. Базальт, в том числе и карбонатизированный кристалл пироксена, пересечен тончайшими (волосовидны- ми) прожилками кальцита.Некоторые миндалины кальцита отличаются сильным удлинением (до 25 мм в длину при толщине в 1-3 мм). Сложены они часто крупнозернистым кальцитом с отчетливым полисинтетическим двойникованием вдоль удлинения миндалины (рис. 10). Многие округлые и линзовидные мелкие миндалины содержат зерна кварца или оторочены с одной из сторон.

Рис. 10. БА-208. Базальт миндалекаменный до 25 мм в длину. Слева один николь, справа два

с резко удлинёнными миндалинами кальцита

Базальты третьей группы (шлифы 101, 102, 106, 203, 304, 305) с гиалопили-товой стекловатой базой в 70-85% и миндалинами кальцита (15-30%) отличаются порфировой структурой и миндалекаменной текстурой с хаотическим распределением округлых и неправильных миндалин, выполненных кальцитом.

Базальты в шлифе БА-203 отличаются наличием относительно крупных таблитчатых выделений плагиоклаза, придающих основной массе порфировый облик (рис. 11). Многие из относительно крупных зерен плагиоклаза интенсивно сери-цитизированы, тогда как мелкие этим процессом не затронуты. Большое число миндалин выполнено мозаично- зернистым буроватым (железосодержащим) доломитом с кальцитом в центральной части. Базальтовая порода пересечена тонкими прожилками мелкозернистого кальцита. Около них все мелкие и крупные миндалины доломита замещены кальцитом. Значительно реже базальты отличаются наличием особо крупных (до 10 см в длину) округло-линзоватых миндалин перисто-гранобластового кальцита, частично или полностью оконтуренных зонами закаливания стекла, резко обедненными лейстами плагиоклаза (шл. № БА-107, м-фото 1), тогда как на удалении от миндалин стекловатая масса густо насыщена ими.

Рис. 11. БА-203. Базальт миндалекаменный с прожилками кальцита. Слева один николь, справа два

Чаще всего в структуре основной непрозрачной черной стекловатой массы выделяются микролиты плагиоклаза двух разновидностей: тонкие до игловидных и чешуйчатых с длиной от 0,005 до 0,3 мм и таблитчатые толщиной до 0,1 мм с длиной до 0,5 мм. Многие из наиболее крупных таблиц плагиоклаза нацело замещены микрозернистым гранобластовым кальцитом. В шлифе БА-101 всего два порфировых выделения (бывшего) пироксена с микропойкилитовой внутренней структурой, частично замещенных железистым карбонатом.

Общей чертой для всех описанных шлифов является обратная связь между содержаниями основной массы и содержанием кальцита: чем больше основной массы вулканитов, тем меньше кальцита, и наоборот. Аналогичная связь фиксиру- ется в химическом составе кислых эффу-зивов: с ростом содержания SiO2 и Al2O3 уменьшается количество СаО и, наоборот, чем больше СаО, тем меньше SiO2 и Al2O3.

Предварительными критериями пригодности пород для получения волокна могут служить их химический и минерально-петрографический состав, текстурно-структурные особенности, вторичные изменения, степень выветрелости, а также физико-химические свойства расплавов, к которым относятся плавкость, вязкость и ее температурная зависимость, химическая однородность и особенности кристаллизации.

Одним из основных показателей пригодности базальтового волокна является модуль кислотности: (SiO2+Al2O3)/ (CaO+MgO). Причем, чем выше модуль кислотности, тем более устойчиво волокно к воздействию воды и влаги и, следовательно, тем более долговечно. Однако возрастание модуля кислотности за счет увеличения SiO2+Al2O3 приводит к повышению температуры плавления, повышению вязкости расплава и понижению производительности выплавки конечного продукта. Опытным путем установлено, что модуль кислотности должен составлять не менее 1,5-1,8, а для базальтовых однокомпонентных шихт может подниматься до 4,0, а иногда до 5,5-7,0 (Перевозчиков, 2009; Хакбердиев, Хамидов, 2016). Химический состав исследуемых горных пород, определенный методом силикатного анализа в лаборатории ФХМИ ГП «НИИМР», приведен в табл. 2.

Таблица 2. Сопоставительный анализ химического состава сырья с требованиями промышленности

|

Окислы |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

SiO 2 |

43,0-51,0/47,0 |

46,0-52,0/49,0 |

47,5-52,5/50,0 |

52,0-54,5/53,25 |

43,61 |

|

Al 2 O 3 |

10,0-17,0/13,5 |

13,0-18,0/15,5 |

14,0-18,0/16,0 |

14,0-16,3/15,15 |

16,33 |

|

FeО |

10,0-18,0/14,0 |

8,0-15,0/11,5 |

7,0-13,5/10,25 |

4,5-5,5/5,0 |

5,26 |

|

Fe 2 O 3 |

3,5-4,5/4,0 |

2,85 |

|||

|

CaO |

8,0-13,0/10,5 |

6,5-11,0/8,75 |

8,0-11,0/9,5 |

8,0-9,0/8,5 |

10,61 |

|

MgO |

4,0-12,0/8,0 |

3,5-10,0/6,75 |

3,5-8,5/6,0 |

6,5-7,5/7,0 |

6,72 |

|

K 2 O |

2,0-5,0/3,5 |

2,0-6,0/4,0 |

2,5-6,0/4,25 |

0,7-1,6/1,65 |

0,75 |

|

Na 2 O |

3,0-3,5/3,25 |

3,77 |

|||

|

TiO 2 |

0,2-1,6/0,9 |

0,2-1,6/0,9 |

0,2-2,0/1,1 |

1,3-1,6/1,45 |

1,08 |

|

MnO |

0,40 |

0,5 |

0,2 |

Не регламентируется |

0,14 |

|

SO 3 |

1,0 |

0,5 |

0,2 |

0,11 |

|

|

п.п.п. |

5,0 |

5,0 |

4,0 |

8,83 |

|

|

Мк |

4,42-2,72/3,27 |

5,9-3,33/4,16 |

5,35-3,62/4,25 |

4,55-4,29/4,41 |

3,52 |

Примечание: 1 – РСТ УССР 5020-80; 2 - ТУ 21 УССР 410-86; 3 –ТУ 21 ГССР 137-84; 4 - ТУ компании SATBIC (КНР); 5 –Бадава (усредненный).

Для предварительной оценки сырья на пригодность получения базальтового волокна определен модуль кислотности – 3,52, лучший для получения базальтового волокна различного назначения. В опубликованной литературе для производства базальтового непрерывного волокна модули кислотности рекомендуются на уровне 4,77-6,82, а разработчики месторождений Берестовское (Украина) и Барнеульское (Грузия) предлагают модули кислотности соответственно 4,0 (3,24,9) и 4,3 (3,6-5,4). Помимо этого, химический состав этих месторождений многими геологами принят как эталонный. Магматические породы, близкие к эталонным базальтам по составу и модулю кислотности, могут быть использованы в качестве сырья для производства базальтового волокна как в виде однокомпонентных шихт, так и с добавками карбонатных пород (Перевозчиков, 2009).

Из табл. 2 видно, что базальтоиды ходжирбулакской свиты по всем компонентам соответствуют требованиям РСТ УССР 5020-80 в качестве сырья из горных пород для производства штапельного волокна, ТУ 21 УССР 410-86 в качестве сырья из горных пород для производства штапельного супертонкого волокна и ТУ 21 ГССР 137-84 как сырье из горных пород для производства непрерывного волокна (за исключением содержания SiO 2 ).

Работа выполнена по гранту ЁА-13-006 при поддержке Координационного комитета по развитию науки и технологии при кабинете министров Республики Узбекистан.

Список литературы Базальты ходжирбулакской свиты и оценка их пригодности в качестве базальтового волокна (горы Сурхантау, юго-западные отроги Гиссарского хребта)

- Хамидов Р.А. Камнелитейное сырье Восточного и Южного Узбекистана и возможности его промышленного освоения//Геология и минеральные ресурсы. Ташкент, 2011, №4. С. 28-37.

- Перевозчиков Б.В. Предварительный обзор пригодности базитов северной части Тагильской зоны Урала для высокотехнологичного производства базальтового волокна//Вестник Пермского университета. Геология. 2009. Вып. 11. С. 36-45

- Ходжаев Н.Т., Хакбердиев Н.М., Хамидов Р.А., Эргешов А.М. Минерально-сырьевая база камнелитейного сырья Узбекистана и перспективы ее расширения//Разведка и охрана недр.2016. № 2. С. 20-25

- Хакбердиев Н.М., Хамидов Р.А. Методологические подходы к выбору и предварительной оценки пригодности пород основного состава для получения базальтового волокна//Материалы Международной научно-технической конференции «Интеграции науки и практики как механизм эффективного развития геологической отрасли Республики Узбекистан». Ташкент, 2016. С. 55-58