Базидиальные макромицеты на особо охраняемых природных территориях Хабаровского края

Автор: Ерофеева Е.А.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биоразнообразие и заповедное дело

Статья в выпуске: 2 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

На сегодняшний день опубликованы результаты изучения видового разнообразия грибов - базидиальных макромицетов для пяти ООПТ Хабаровского края. В Большехехцирском заповеднике зарегистрированы 711 видов, в Ботчинском - 245, в Буреинском - 133, в Комсомольском - 367, в Анюйском национальном парке - 390 видов. На каждой из исследованных ООПТ были отмечены редкие (охраняемые) виды. Оценка степени изученности микобиот с помощью различных подходов показала, что в случае продолжения микологических исследований на любой крупной ООПТ Хабаровского края имеется значительный потенциал для пополнения видового списка и интересных находок, в том числе на уровне региона и макрорегиона.

Базидиальные макромицеты, биоразнообразие, дальний восток России, заповедное дело, хабаровский край

Короткий адрес: https://sciup.org/143178882

IDR: 143178882 | УДК: 582.284:502.4(571.62) | DOI: 10.31433/2618-9593-2022-25-2-38-49

Текст научной статьи Базидиальные макромицеты на особо охраняемых природных территориях Хабаровского края

Микологические исследования в дальневосточном регионе проводятся с 1910-х гг. Первоначально они имели в основном фитопатологическую направленность, а в дальнейшем крупным направлением работ стало изучение видового разнообразия грибов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) [3, 14].

Хабаровский край отличается широким диапазоном природно-климатических условий в силу своей протяженности как в широтном, так и в долготном направлениях, а также разнообразных форм рельефа: от обширных заливаемых пойм до горных хребтов с характерной высотной поясностью. Видовой состав биоты базидиальных ма-кромицетов региона известен главным образом по результатам инвентаризационных работ на ООПТ. Недавно были обобщены сведения о численности биот афиллофоровых грибов в заповедниках Дальнего Востока России [17] на основе опубликованных материалов и собственных данных авторов. В настоящем сообщении рассмотрено со- стояние изученности видового разнообразия всех групп базидиальных макромицетов на различных ООПТ федерального уровня (заповедники, заказники и национальные парки) в Хабаровском крае на основании литературных данных.

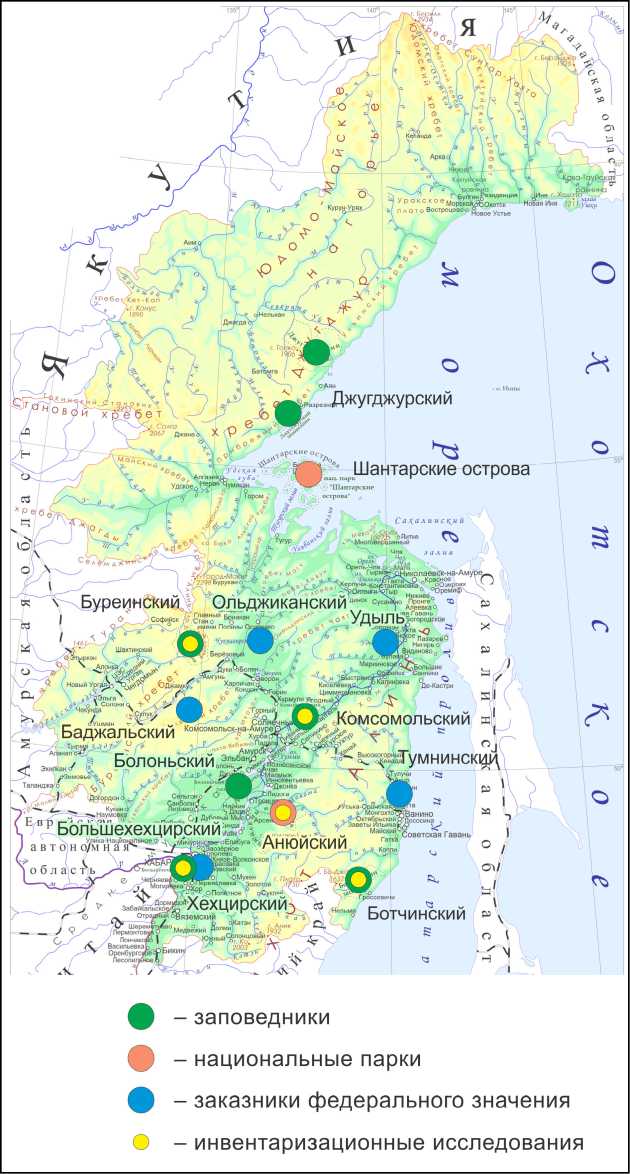

В Хабаровском крае действуют шесть государственных природных заповедников (Бо-лоньский, Большехехцирский, Ботчинский, Бу-реинский, Джугджурский, Комсомольский), два национальных парка (НП) (Анюйский и «Шан-тарские острова») и пять заказников федерального значения (Баджальский, Ольджиканский, Тумнинский, Удыль и Хехцирский). Для четырех заповедников (Большехехцирский, Ботчинский, Буреинский, Комсомольский) и Анюйского НП имеются опубликованные результаты изучения видового разнообразия грибов (рис. 1).

В Большехехцирском заповеднике инвентаризация микобиоты проводилась в 1980-х гг. Основной объем материалов был собран Е.М. Булах и Э.Х. Пармасто, также ими были обработаны

Рис. 1. Особо охраняемые природные территории федерального значения в Хабаровском крае

Fig. 1. State protected natural areas of the federal level in the Khabarovsk Territory сборы Л.Н. Васильевой и А.Г. Райтвийра. Результаты были опубликованы в отдельном издании [2] и вошли в целый ряд других работ [5, 6, 8, 9, 13, 19, 20, 22, 23, 25, 32, 35, 36, 38–40, 43, 44, 46, 48, 55, 57]. В 2013 г. В.А. Спириным и Н.В. Бухаровой было проведено исследование афиллофоровых грибов заповедника. Были сделаны интересные находки и расширен список известных видов [15, 30, 31, 47, 50–53, 58–64]. Дополнительные сведения о редких видах были получены от сотрудников заповедника [31].

Биота базидиальных макромицетов Бот-чинского заповедника изучалась в 2007–2008 гг. Е.М. Булах и Н.В. Бухаровой (Васильевой), с небольшим дополнением из сборов А.В. Богачевой [4, 10, 11, 31, 42]. Некоторые сведения приведены в региональной Красной книге [34].

В Буреинском заповеднике первоначальные исследования микобиоты были проведены автором в 2008 г. [12, 16, 27].

Инвентаризационные работы в Комсомольском заповеднике проводились в 1980-х гг. Е.М. Булах. Основные результаты были опубликованы [1, 13, 32, 39], позднее была обработана еще часть материалов [7–9, 20–26, 36, 57].

В Анюйском национальном парке и сопредельных участках полевые работы проводились автором в 2010–2018 гг. [28–31, 40, 41, 49, 56, 57]. Дополнительные сведения имеются с ближайших прилегающих территорий [36, 54].

Для национального парка «Шантарские острова» и заказника «Хехцирский» на сегодняшний день опубликованы только находки охраняемых и некоторых новых для региона видов [31, 34, 56].

Данные из различных литературных источников были приведены к единообразию согласно международной базе данных «IndexFungorum» [45] и объединены (табл. 1).

В Большехехцирском заповеднике известно гораздо больше видов, чем на других территориях. Этот заповедник характеризуется наибольшим богатством растительности и разнообразием типов местообитаний, именно на его территории проводились наиболее продолжительные и подробные микологические исследования.

Большинство микологов зачастую специализируются по одной из внетаксономических морфологических групп: агарикоидные, афилло-форовые, гастероидные либо гетеробазидиальные грибы. В связи с этим даже когда перед исследователем стоит задача изучения микобиоты в целом, акцент может смещаться в пользу основной для него группы. Так, в Большехехцирском заповеднике основной этап инвентаризации проводился Е.М. Булах – агарикологом и Э.Х. Пармасто – специалистом по афиллофоровым грибам, позднее сведения о последней группе были несколько дополнены В.А. Спириным и Н.В. Бухаровой. В микобиоте заповедника число видов афилло-форовых грибов достигает почти половины от числа агарикоидных. В Комсомольском заповеднике инвентаризационные работы проводились Е.М. Булах. Основное внимание было уделено агарикоидным грибам, в меньшей степени – афил-

Таблица 1

Й

Й

|

3 Ф

V ^ 3 ^ О X-H о о о m |

|

|

C- |

|

|

5 |

|

|

X |

|

|

о |

|

|

3 X |

|

|

5 |

|

|

1 ^ Cl ti у aj s s S ^ о u и S S о h ч Q> О X ^ CC Ф о s |

^ 5 |

|

11 |

|

|

ft |

|

|

X -a CL s < i |

|

1 |

■n ri |

О |

1 |

ri in |

X и Q-cd E Q -X 1=1 cd E О X X cd M |

O' ■sO |

К! 3 X cd X О О X X cd Cl ri О -» X « 3 X id cn |

1 |

1 |

1 |

1 |

|||

|

О |

о |

^ rr, О |

^ m О |

|||||||||||

|

m It о |

СП So о |

О |

||||||||||||

|

о |

m ri |

't - |

m So о |

|||||||||||

|

-t to о |

^ s^ о |

|||||||||||||

|

^Ь ^^ |

^ ^3, о. |

|||||||||||||

|

^t rj ^ m |

^ ^ |

2 S^ |

CM » £ |

s |

||||||||||

|

^ So ^ 'n |

R | |

00 о 40 |

"T rn |

rf |

||||||||||

|

ОС =^ m —f |

== X |

^ _ in |

22 S — ri |

s |

||||||||||

|

cm |

СП о * x |

^ гм |

о d Cl |

|||||||||||

|

ri °4 |

Tf & |

m rn ГМ |

o' |

|||||||||||

|

2 о |

о |

CH ^ ci |

sO S^ |

|||||||||||

|

Ch о о R — ос |

о |

m § |

in о ^ in |

^ m |

CM |

CM |

||||||||

|

™ ^ |

in 40 R |

04 R rj о |

m 't |

ГЧ |

||||||||||

|

n CM |

tn |

О |

^f |

'I- |

||||||||||

|

>x s M Q hC X X U2 |

x 3 5 1 £ ua x |

s W X 3 Q PC |

iS x |

Ю s n[ |

sc о 5 |

3X X 33 2 |

X Q Ф cd cd cc cd н 3 ё |

)S cd S |

aS 5 |

>x X X X |

=1 |

3X 3 XU 3 |

Примечание: Эколого-трофические группы: Mr – микоризообразователи; Lg – ксилотрофы; Hu – гумусовые сапротрофы; St – подстилочные сапротрофы; C – копротрофы; H – сапротрофы на стеблях травянистых растений; M – виды, ассоциированные с мхами; P – паразиты на других грибах; L – лихенизированные грибы

лофоровым (80,9% и 15% от общего количества видов соответственно). В Ботчинском заповеднике исследования проводились по группам как ага-рикоидных, так и афиллофоровых грибов. Общее количество выявленных видов невелико, так как работы были ограничены по времени, и, кроме того, проводились только в зоне северной тайги – лиственничниках и ельниках-пихтарниках, а другие типы местообитаний, представленные в заповеднике, обследованы не были.

По группам гастероидных и гетеробази-диальных грибов специальных исследований на ООПТ Хабаровского края не велось. Весь материал был собран в рамках общей инвентаризации, либо попутно – специалистами других направлений.

Все обследованные ООПТ относятся к лесной зоне. Если взять за основу для сравнения микобиоту наиболее изученной территории – Боль-шехехцирского заповедника, то можно отметить, что в нем преобладает группа ксилотрофных грибов, им заметно уступают микоризообразователи, а участие гумусовых и подстилочных сапротро-фов еще менее значительно. В Комсомольском и Ботчинском заповедниках доля ксилотрофных видов заметно меньше. Это может быть связано с недостаточной изученностью группы афиллофо-ровых грибов, большинство из которых относится к ксилотрофам.

На всех исследованных ООПТ имелись находки редких (охраняемых) видов (табл. 2). Наибольшее их количество приходится на Боль-

Т аблица 2

Редкие (охраняемые) виды базидиальных макромицетов на ООПТ Хабаровского края

Red-listed basidial macromycetes species in protected natural areas of the Khabarovsk Territory

Table 2

|

Вид |

ООПТ |

|||||||

|

Бх |

Бо |

Бу |

Дж |

Кмс |

А |

Ш |

Х |

|

|

Охраняемые на федеральном уровне [33] |

||||||||

|

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. |

+ |

+ |

? |

? |

+ |

+ |

+ |

|

|

Grifola frondosa (Dicks.) Gray |

+ |

+ |

||||||

|

Leucopholiota lignicola (P. Karst.) Harmaja |

+ |

|||||||

|

Pleurotus djamor (Rumph. ex Fr.) Boedijn |

+ |

|||||||

|

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. |

+ |

+ |

||||||

|

Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. |

+ |

+ |

||||||

|

Tylopilus porphyrosporus (Fr. et Hök) A.H. Sm. et Thiers |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Охраняемые на региональном уровне [34] |

||||||||

|

Amanita caesarea (Scop.) Pers. |

+ |

+ |

||||||

|

Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk |

+ |

? |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Cortinarius violaceus (L.) Gray |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev et Singer |

+ |

+ |

||||||

|

Hericium coralloides (Scop.) Pers. |

+ |

+ |

? |

+ |

+ |

|||

|

Leccinum chromapes (Frost) Singer |

+ |

+ |

||||||

|

Leucoagaricus nympharum (Kalchbr.) Bon |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Porphyrellus atrobrunneus Lj.N. Vassiljeva |

+ |

|||||||

|

Sparassis latifolia Y.C. Dai et Zheng Wang (как S. crispa (Wulfen) Fr.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Рекомендован мониторинг на федеральном уровне [33] |

||||||||

|

Gomphus clavatus (Pers.) Gray |

+ |

+ |

||||||

Примечание: Бх – Большехехцирский заповедник; Бо – Ботчинский заповедник; Бу – Буреинский заповедник; Дж – Джугджурский заповедник; Кмс – Комсомольский заповедник; А – Анюйский национальный парк; Ш – национальный парк «Шантарские о-ва»; Х – заказник «Хехцирский»

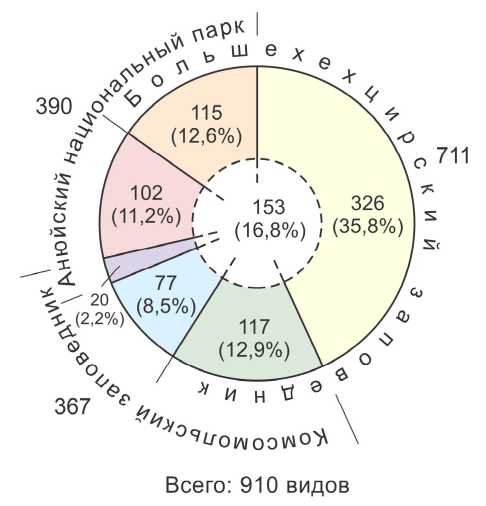

Рис. 2. Сопоставление видового состава трех наиболее крупных известных микобиот (пояснения см. в тексте)

Fig. 2. Comparison of the species composition of the three largest known mycobiotes (explanation is in the text)

шехехцирский и Комсомольский заповедники и Анюйский национальный парк. В Красной книге Хабаровского края [34] указано обитание трех видов на хребте Прибрежный Аяно-Майского района, что соответствует участку «Прибрежный» Джугджурского заповедника (в таблице отмечены вопросительным знаком). Однако, нам не удалось установить источник этих сведений, а также местонахождение образцов, если они были собраны. То же относится к указанию G. lucidum в Комсомольском заповеднике [34]. Поэтому здесь эти данные приведены как требующие уточнения.

Для оценки степени выявленности видового разнообразия показательно сравнение видового состава трех наиболее крупных из известных микобиот: Большехехцирского и Комсомольского заповедников и Анюйского национального парка (рис. 2). Суммарный список составляет 910 видов, из которых только 153 (16,8% от общего количества) являются общими для всех трех ООПТ. 117 видов (12,9%) – общие для Комсомольского и Боль-шехехцирского заповедников и не были найдены в Анюйском парке, 77 видов (8,5%) обнаружены только в Комсомольском заповеднике, 20 (2,2%) видов найдены в Комсомольском заповеднике и Анюйском парке и не выявлены в Большехех- цирском заповеднике, 102 вида (11,2%) найдены только в Анюйском парке, 115 (12,6%) видов – общие для Анюйского парка и Большехехцирского заповедника и не найдены в Комсомольском заповеднике и, наконец, 326 видов (35,8%) были выявлены только в Большехехцирском заповеднике. Таким образом, доля видов, обнаруженных лишь на какой-либо одной из трех ООПТ, довольно значительна, особенно велика она для наиболее изученной из трех территорий. Наблюдаемая картина свидетельствует не столько о специфике данных территорий, сколько о том, что большинство таких видов просто не были встречены исследователями в ходе полевых работ на других ООПТ.

Если рассмотреть количество уникальных – единственных в регионе – находок видов (см. табл. 1), то можно отметить, что их число достаточно велико. При этом такие находки имеются не только в наиболее многочисленных микобиотах, но и на всех ООПТ, где проводились микологические исследования. Для национального парка «Шантарские острова» в настоящее время опубликованы лишь сведения о четырех редких видах, и даже среди них была находка вида, нового для региона. Заказник «Хехцирский» территориально примыкает к хорошо изученному Большехехцир-скому заповеднику, однако и там была сделана находка вида, единственная для Хабаровского края. В большинстве случаев виды, представленные в регионе единичными находками, просто еще не были встречены микологами на других ООПТ.

Оценить степень изученности микобиот можно также из анализа природных условий рассматриваемых территорий. Для обитания какого-либо вида грибов необходимо наличие подходящих местообитаний, а для микоризообра-зователей и многих ксилотрофов – присутствие соответствующих пород деревьев. На территории Большехехцирского заповедника представлены многие типы местообитаний, характерные для Хабаровского края в целом, за исключением верхних поясов гор – кедровостланиковых зарослей и горной тундры [37]. Комсомольский и Ботчин-ский заповедники расположены в более суровых климатических условиях. Несмотря на это, на их территориях, помимо северной тайги и кедровостланиковых зарослей, произрастают хвойные – представители маньчжурской флоры Pinus koraiensis и Taxus, а также широколиственные породы: Quercus mongolica, Juglans mandshurica, Fraxinus, Ulmus, Tilia и др. [18, 42]. Для Хабаровского края в целом известно 1152 вида базидиаль-ных макромицетов. Можно полагать, что бóльшая часть этих видов может быть выявлена на упомянутых, а также и других ООПТ при дальнейших микологических исследованиях.

Дополнительную информацию можно получить, если принять во внимание сведения о микобиотах соседних регионов. Так, 106 видов базиди-альных макромицетов известны для Приморского края и одновременно для Магаданской области, но до сих пор не найдены в Хабаровском крае. Если же учесть данные из всех соседних с Хабаровским краем регионов материковой части (Магаданская область, Чукотский АО, Камчатский край, Республика Саха (Якутия), Амурская область и Еврейская АО), то пересечение со списком микобиоты Приморского края даст 488 видов, которые с весьма большой вероятностью обитают в Хабаровском крае и могут быть обнаружены по крайней мере в его южной части.

Таким образом, на сегодняшний день наибольшее число видов базидиальных макромице-тов выявлено в Большехехцирском заповеднике, еще для 3 заповедников и 1 национального парка опубликованы результаты инвентаризации. Для любого крупного ООПТ Хабаровского края при проведении микологических исследований имеется значительный потенциал для пополнения видового списка и интересных находок.

Список литературы Базидиальные макромицеты на особо охраняемых природных территориях Хабаровского края

- Азбукина З.М., Булах Е.М., Васильева Лар.Н. Грибы // Грибы, лишайники, водоросли и мохообразные Комсомольского заповедника (Хабаровский край). Владивосток: ДВО АН СССР, 1989. С. 14-48.

- Азбукина З.М., Булах Е.М., Пармасто Э.Х. Грибы // Флора и растительность Большехех-цирского заповедника (Хабаровский край). Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1986. С. 30-70.

- Богачева А.В. Становление фитопатологических и микологических исследований на российском Дальнем Востоке // Комаровские чтения. 2018. Вып. 66. С. 273-287. DOI: 10.25221/ kl.66.11.

- Богачева А.В., Бухарова Н.В. Весенние грибы елово-пихтовых лесов Ботчинского заповедника (Хабаровский край) // Микология и фитопатология. 2020. Т. 54, № 3. С. 157-161.

- Бондарцева М.А. Определитель грибов России. Порядок афиллофоровые. Вып. 2. СПб.: Наука, 1998. 391 с.

- Бондарцева М.А., Пармасто Э.Х. Семейства гименохетовые, лахнокладиевые, кониофоро-вые, щелелистниковые. Определитель грибов СССР: Порядок афиллофоровые. Вып. 1. Л.: Наука, 1986. 192 с.

- Булах Е.М. Новые находки видов из родов Campanella, Tetrapyrgos и Marasmiellus на российском Дальнем Востоке // Микология и фитопатология. 2003. Т. 37, № 6. С. 23-32.

- Булах Е.М. Виды рода Mycena - новые для российского Дальнего Востока // Микология и фитопатология. 2007. Т. 41, № 3. С. 193-201.

- Булах Е.М. Новые для России и Дальнего Востока России виды агарикоидных грибов // Микология и фитопатология. 2008. Т. 42. № 5. С.417-425.

- Булах Е.М. Первые сведения об агарикоидных базидиомицетах хвойных лесов государственного природного заповедника «Ботчинский» (Хабаровский край) // Микология и фитопатология. 2013. Т. 47, № 2. С. 83-88.

- Булах Е.М., Васильева Н.В. Первые сведения об афиллофоровых грибах государственного природного заповедника «Ботчинский» (Хабаровский край) // Микология и фитопатология. 2011. Т. 45, № 2. С. 119-124.

- Булах Е.М., Васильева Н.В., Ерофеева Е.А. Первые сведения о базидиальных макромице-тах государственного природного заповедника «Буреинский» // Микология и фитопатология. 2010. Т. 44, № 2. С. 89-98.

- Булах Е.М., Вассер С.П., Назарова М.М., Нез-дойминого Э.Л. Низшие растения, грибы и мохообразные советского Дальнего Востока. Грибы. Т. 1. Л.: Наука, 1990. 407 с.

- Бухарова Н.В. История изучения афиллофоро-вых грибов на Дальнем Востоке России // Ко-маровские чтения. 2018. Вып. 66. С. 288-311. DOI: 10.25221/kl.66.12.

- Бухарова Н.В. Steccherinum aurantilaetum (Corner) Bernicchia et Gorjón (Basidiomycota) на Дальнем Востоке России // Комаровские чтения. 2021. Вып. 69. С. 124-129. DOI: 10.25221/kl.69.8.

- Бухарова Н.В., Ерофеева Е.А. Трутовики Верхнебуреинского района (Хабаровский край) // Современные проблемы регионального развития: материалы V Междунар. конф. Биробиджан, 2014. С. 109-110.

- Бухарова Н.В., Кочунова Н.А. Изученность афиллофоровых грибов (Basidiomycota) в заповедниках Дальнего Востока России // Биологическое разнообразие: изучение и сохранение: материалы XIII Дальневосточной конф. по заповедному делу. Хабаровск; Владивосток: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2022. Ч. 2. (в печати).

- Ван В.М., Шеенко П.С. Иллюстрированный определитель растений Комсомольского заповедника. 2-е изд. Хабаровск, 2016. 304 с.

- Говорова О.К. Дакримицевые грибы российского Дальнего Востока I. Конспект рода Calocera (Fr.) Fr. // Микология и фитопатология. 1994. Т. 28, № 4. С. 1-6.

- Говорова О.К. Гетеробазидиальные грибы заповедников Дальнего Востока России // Микология и фитопатология. 1997. Т. 31, № 3. С.10-13.

- Говорова О.К. Род Exidia (Heterobasidiomycetes) на Дальнем Востоке России // Микология и фитопатология. 1998. Т. 32, № 2. С. 11-13.

- Говорова О.К. Clavaria и близкие роды рога-тиковых грибов на Дальнем Востоке России // Микология и фитопатология. 1998. Т. 32, № 5. С.18-22.

- Говорова О.К. Виды рода Clavulina на российском Дальнем Востоке // Микология и фитопатология. 1999. Т. 33, № 1. С. 9-12.

- Говорова О.К. Распространение видов рода Clavariadelphus на российском Дальнем Востоке // Микология и фитопатология. 2001. Т. 35, № 2. С. 11-14.

- Говорова О.К. Виды рода Ramaria (подрод Echinoramaria) на Дальнем Востоке России // Микология и фитопатология. 2002. Т. 36, № 2. С.24-30.

- Говорова О.К. Виды родов Ramaria (подрод Lentoramaria) и Lentaria на Дальнем Востоке России // Микология и фитопатология. 2002. Т. 36, № 5. С. 24-29.

- Ерофеева Е.А., Булах Е.М. Дополнение к био-те базидиальных макромицетов Верхнебуре-инского района Хабаровского края // Современные проблемы регионального развития: материалы IV Междунар. конф. Биробиджан, 2012.С. 138.

- Ерофеева Е.А., Булах Е.М. Первые сведения об агарикоидных базидиомицетах Анюйского национального парка (Хабаровский край) // Микология и фитопатология. 2015. Т. 49, № 2. С. 80-90.

- Ерофеева Е.А., Булах Е.М. К биоте агарико-идных базидиомицетов Анюйского национального парка (Хабаровский край) // Современные проблемы регионального развития: материалы VI Междунар. конф. Биробиджан, 2016. С.214-216.

- Ерофеева Е.А., Бухарова Н.В. Первые сведения об афиллофороидных грибах национального парка «Анюйский» (Хабаровский край) // Микология и фитопатология. 2018. Т. 52, № 3. С.167-173.

- Ерофеева Е.А., Бухарова Н.В., Кочунова Н.А., Булах Е.М. Новые сведения о редких охраняемых видах базидиомицетов Хабаровского края // Микология и фитопатология. 2021. Т. 55, № 2. С. 119-128. DOI: 10.31857/ S0026364821020033.

- Коваленко А.Е. Класс Basidiomycetes. Пор. Hygrophorales // Низшие растения, грибы и мохоообразные Дальнего Востока России. Грибы / отв. ред. З.М. Азбукина. Спб.: Наука, 1995. Т. 3. С. 206-301.

- Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М.: Тов-во науч. изданий КМК, 2008. 855 с.

- Красная книга Хабаровского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, грибов и животных: официальное издание. Воронеж: Мир, 2019. 604 с.

- Малышева В.Ф. Род Calocera (Dacrymycetales, Basidiomycota) в России // Микология и фитопатология. 2013. Т. 47, № 5. С. 306-315.

- Малышева Е.Ф. Семейство Больбитиевые. (Определитель грибов России: Порядок Ага-риковые; Вып. 2) / отв. ред. О.В. Морозова. СПб.: Нестор-История, 2018. 416 с.

- Мельникова А.Б. Флора Хехцира. Хабаровск, 2015. 258 с.

- Нездойминого Э.Л. Род Phaeocollybia Heim в СССР // Новости систематики низших растений. 1986. Т. 23. С. 138-143.

- Определитель грибов России: Порядок ага-риковые. Семейство паутинниковые. Вып. 1. / Э.Л. Нездойминого. СПб.: Наука, 1996. 408 с.

- Ребриев Ю.А. Гастеромицеты рода Lycoperdon в России // Микология и фитопатология. 2016. Т. 50, № 5. С. 302-312.

- Ребриев Ю.А., Булах Е.М., Горбунова И.А., Ерофеева Е.А. Редкие виды гастеромицетов из Азиатской части России // Микология и фитопатология. 2018. Т. 52, № 5. С. 350-356. DOI: 10.1134/S002411481805008X.

- Сосудистые растения, водоросли и грибы государственного природного заповедника «Ботчинский». Владивосток: Дальнаука, 2015. 136 с.

- Спирин В.А., Змитрович И.В. Материалы по таксономии кортициоидных грибов. Merulius Fr., Phlebia Fr. и близкие роды // Новости систематики низших растений. 2004. Т. 37. С.166-188.

- Bau T., Bulakh E.M., Govorova O.K. Basidiomycetes // Fungi of Ussuri River Valley. Beijng, 2011. P. 118-293.

- Index Fungorum. 2022. URL: http://www.in-dexfungorum.org/names/names.asp (accessed: 18.02.2022).

- Kollom A., Parmasto E. Perenniporia maackiae (Polypores, Hymenomycetes) // Folia Cryptog. Estonica. 1999. Fasc. 34. P. 1-7.

- Kout J., Vlasák J., Spirin V. Contribution to the Antrodiella americana species complex (Basidi-omycota,Polyporales) // Czech Mycol. 2014. Vol. 66, N 1. P. 53-60.

- KSljalg U. Tomentella (Basidiomycota) and related genera in the temperate Eurasia // Synopsis Fungorum. 1996. Vol. 9. P. 1-213.

- Malysheva, V.F., Malysheva, E.F., Bulakh E.M. The genus Tremella (Tremellales, Basidiomycota) in Russia with description of two new species and proposal of one nomenclatural combination // Phytotaxa. 2015. Vol. 238, N 1. P. 040-070. DOI: 10.11646/phytotaxa.23 8.1.2.

- Malysheva V., Spirin V., Miettinen O., Mota-to-Vásquez V., Hernawati, Seelan J.S.S., Larsson K.H. Revision of Protohydnum (Auriculariales, Basidiomycota) // Mycological Progress. 2018. Vol. 17. P. 805-814. DOI: 10.1007/s11557-018-1393-6.

- Miettinen O., Larsson K.H., Spirin V. Hydnopo-ria, an older name for Pseudochaete and Hy-menochaetopsis, and typification of the genus Hymenochaete (Hymenochaetales, Basidiomy-cota) // Fungal Systematics and Evolution. 2019. Vol. 4. P. 77-96. DOI: 10.3114/fuse.2019.04.07.

- Miettinen O., Spirin V., Vlasák J., Rivoire B., Stenroos S., Hibbett D.S. Polypores and genus concepts in Phanerochaetaceae (Polyporales, Basidiomycota) // MycoKeys. 2016. Vol. 17. P. 1-46. DOI: 10.3897/mycokeys.17.10153.

- Miettinen O., Vlasák J., Rivoire B., Spirin V. Pos-tia caesia complex (Polyporales, Basidiomycota) in temperate Northern Hemisphere // Fungal Sys-tematics and Evolution. 2018. Vol. 1. P. 101-129. DOI: 10.3114/fuse.2018.01.05.

- Mukhin V.A., Kotiranta H., Knudsen H., Ushako-va N.V., Votintseva A.A., Corfixen P., Chlebicki A. Distribution, frequency and biology of La-ricifomes officinalis in the Asian part of Russia // Mikologiya i fitopatologiya. 2005. Vol. 39, N 5. P. 34-42.

- Parmasto E., Parmasto I. Phellinus baumii and related species of the Ph. linteus group (Hymeno-chaetaceae, Hymenomycetes) // Folia Cryptog. Estonica. 2001. Fasc. 38. P. 53-62.

- Rebriev Yu.A., Bogacheva A.V., Beker H.J., Eberhardt U., Kochunova N.A., Kotiranta H., Popov E.S., Sazanova N.A., Shiryaev A.G., Shiryaeva O.S., Zvyagina E.A. New species of macromycetes for regions of the Russian Far East. 2 // Mikologiya i fitopatologiya. 2021. Vol. 55, N 5. P. 318-330. DOI: 10.31857/ S002636482105007X.

- Rebriev Yu.A., Bulakh E.M., Sazanova N.A., Shiryaev A.G. New species of macromycetes for regions of the Russian Far East. 1 // Mikologiya i fitopatologiya. 2020. Vol. 54, N 4. P. 278-287. DOI: 10.31857/S0026364820040091.

- Spirin V., Kout J., Vlasak J. Studies in the Trun-cospora ohiensis - T. ochroleuca group (Polyporales, Basidiomycota) // Nova Hedwigia. 2015. Vol. 100, N 1-2. P. 159-175. DOI: 10.1127/ nova_hedwigia/2014/0221.

- Spirin V., Malysheva V., Roberts P., Trichies G., Savchenko A., Larsson K.H. A convolute diversity of the Auriculariales (Agaricomycetes, Ba-sidiomycota) with sphaeropedunculate basidia // Nordic Journal of Botany. 2019. Vol. 37, N 7. P. 1-26. DOI: 10.1111/njb.02394.

- Spirin V., Runnel K., Pöldmaa K. Studies in the bark-dwelling species of Hymenochaete (hy-menochaetales, Basidiomycota) reveal three new species // Cryptogamie Mycologie. 2015. Vol. 36, N 2. P. 167-176. DOI: 10.7872/crym/ v36.iss2.2015.167.

- Spirin V., Vlasak J., Milakovsky B., Miettinen O. Searching for indicator species of old-growth spruce forests: studies in the genus Jahnoporus (Polyporales, Basidiomycota) // Cryptogamie Mycologie. 2015. Vol. 36, N 4. P. 409-417. DOI: 10.7872/crym/v36.iss4.2015.409.

- Spirin V., Vlasak J., Rivoire B., Kotiranta H., Miettinen O. Hidden diversity in the Antrodia malicola group (Polyporales, Basidiomycota) // Mycological Progress. 2016. Vol. 15, N 51. DOI: 10.1007/s 11557-016-1193-9.

- Spirin V., Volobuev S., Okun M., Miettinen O., Larsson K.H. What is the type species of Phaner-ochaete (Polyporales, Basidiomycota)? // Mycological Progress. 2017. Vol. 16. P. 171-183. DOI: 10.1007/s11557-016-1267-8.

- Vlasak J., Vlasak J.jr., Kunnunen J., Spirin V. Geographic distribution of Sarcoporia polyspora and S. longitubulata sp. nov. // Mycotaxon. 2015. Vol. 130. P. 279-287. DOI: 10.5248/130.279.