Базовые условия развития сельских территорий

Автор: Адуков Р.Х., Адукова А.Н., Юсуфов Р.А.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития сельских территорий

Статья в выпуске: 5 (32), 2011 года.

Бесплатный доступ

Сформулированы два фундаментальных условия, лежащие в основе стратегии развития сельских территорий: создание дееспособного института местного самоуправления и предпосылок для развития предпринимательства на селе. Предложена модель местного самоуправления, кардинально отличающаяся от действующей. Обоснована необходимость формирования вертикали государственного управления АПК.

Сельские территории, местное самоуправление, государственное управление, агропромышленный комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/147123760

IDR: 147123760 | УДК: 631.152.115

Текст научной статьи Базовые условия развития сельских территорий

накопившихся на селе. В связи с этим распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2010 г. № 2136-р утверждена «Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года», основные положения которой в последующем найдут свое отражение в конкретных программах. Прогнозировать, какое влияние они окажут на социально-экономическую ситуацию на селе затруднительно, так как практически ни одна из прежних инициатив, направленных на ее улучшение, не обеспечила получение запланированного эффекта.

Исследование механизмов преодоления системных кризисов, в котором, несомненно, продолжительное время находится Россия, позволяет обосновать следующие теоретические положения :

-

1. Состояние экономики и социальной сферы всегда адекватно качеству системы государственного управления. Поэтому неудовлетворительное социально-экономическое состояние сельских территорий свидетельствует о том, что указанная система неэффективна и нуждается в перестройке.

-

2. Система государственного управления ориентирована на развитие лишь в двух случаях: при

-

3. Если институты власти слабые, то они не способны обеспечить ни демократизацию общественно-экономической жизни в стране, ни социально-экономическое развитие. Иначе говоря, страна не может быть ни сильной, ни демократичной, если власть слабая. Поэтому сильная власть – одно из основных условий социально-экономического развития территорий и государства в целом. Разумеется, под сильной подразумевается власть, способная обеспечить соблюдение законов, прежде всего, защиту конституционных прав граждан, в т.ч. прав собственности. Если же власть преуспевает лишь в подавлении инакомыслия, то ее главное предназначение не в развитии, а в консервации сложившегося социально-экономического неравенства. Именно на это ориентировано подавляющее большинство режимов, в связи с чем они становятся главным препятствием на пути развития своих стран.

конструктивной диктатуре (или монархии) и при реальной демократии. Все остальные модели управления отражают не общенациональные интересы, а направлены преимущественно на сохранение монополии на власть и ресурсы узкой группы лиц . При этом важно отметить, что демократические социально-экономические системы всегда ориентированы на развитие. Конструктивно настроенные диктатуры встречаются весьма редко. Примерами могут послужить режимы , которые возглавляли И. Сталин (Советский Союз), А. Пиночет (Чили), Дэн Сяопин ( Китай) и др.

Анализ перечисленных теоретических положений дает основание полагать, что вывод из кризиса сельских территорий России тормозит недостаточный уровень развития государственного управления . В связи с тем, что «государственное управление» -понятие весьма широкое на решение указанной проблемы влияет огромное количество факторов. Вместе с тем их обобщение показывает, что в совокупности они формируют два фундаментальных условия, лежащих в основе стратегии развития сельских территорий: создание дееспособного института местного самоуправления; создание предпосылок для развития предпринимательства. Нерешенность этих проблем не позволяет в полной мере использовать потенциал сельских территорий, служит основной помехой на пути выхода российского села и страны из глубокого социальноэкономического кризиса. Причем, по своей значимости развитию местного самоуправления принадлежит определяющая роль. Без преувеличения, будущее России зависит от развития местного самоуправления . Связано это с тем, что развитию предпринимательства мешает тотальная коррупция в России, что признает и руководство страны . Единственным эффективным средством борьбы против нее и способом формирования благоприятных условий для развития предпринимательства в сложившейся ситуации является реальное развитие местного самоуправления .

Для развития местного самоуправления наукой и властями предлагается несколько вариантов, наиболее распространенными из которых являются :

-

1. Нет необходимости менять что-либо, нужно лишь дождаться более полного освоения ФЗ № 131.

-

2. Следует научить органы местной власти эффективному управлению территориями в рамках существующей нормативно-правовой базы.

-

3. Необходимо увеличить отчисления от некоторых налогов с целью повышения доходов местных бюджетов.

На наш взгляд, ни один из этих подходов нельзя считать конструктивным. Так, действующая модель местного самоуправления не содержит потенциала, ибо не ориентирована на развитие поселений. Основные ее недостатки: она не предполагает необходимую самостоятельность органов местной власти, без чего у них не может быть ответственности; стимулирует их иждивенчество; модель ориентирована не на преумножение богатств территорий и страны, а «дележку» сверху небольшого бюджетного пирога, причем, не по закону, а руководствуясь субъективными соображениями.

Таким образом, ошибка заложена в самой идеологии действующей модели местного самоуправления, в связи с чем нет оснований полагать, что со временем она начнет функционировать эффективно. Мало что даст и механическое увеличение отчислений от некоторых налогов, так как это не позволит устранить основные недостатки модели – ликвидировать иждивенчество органов местной власти, существенно повысить самостоятельность и эффективность их работы. Россия нуждается в качественно иной модели местного самоуправления, ориентированной на пополнение бюджетов всех уровней, приумножение богатств территорий и страны, быстрое их развитие, а также профилактику и «лечение» многих застарелых болезней российского общества, в т.ч. коррупции. Такую модель можно создать лишь при условии, если будут соблюдены принципы формирования систем управления.

С учетом перечисленных требований, нами разработана модель местного самоуправления, предполагающая соблюдение следующих условий:

-

1. Местное самоуправление становится одноуровневым (муниципальный район переходит в систему государственного управления).

-

2. Формируется баланс власти по вертикали на основе оптимизации межбюджетных отношений. Для его достижения необходимо соблюсти следующие условия: доля доходов поселений в доходах консолидированного бюджета России составляет не менее 20%; доходы поселений на 75% и более формируются за счет собственных источников; органы местного самоуправления сельских поселений наделяются правом самостоятельного определения, на решение каких проблем тратить доходы от собственных источников, разумеется, с учетом пожеланий населения.

-

3. Отношения между уровнями власти строятся на основе муниципального хозрасчета по принципу: все юридические и физические лица, зарабатывающие на территории, налоговые платежи распределяют между поселением, районом, субъектом РФ и федерацией соответственно в пропорции 60%, 20%, 10% и 10%.

-

4. Система стимулирования муниципальных служащих строится путем увязки их зарплаты с результатами деятельности (категорией поселения) Для этого, в зависимости от обеспеченности собственными доходами в расчете на 1-го жителя, сельские поселения делятся на 4 категории: особая, высшая, стандартная и низшая . Примерная градация по ним: свыше 4 тыс. руб., от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб., от 1,5 тыс. руб. до 2 тыс. руб., менее 1,5 тыс. руб.

-

5. Создается Министерство по вопросам местного самоуправления РФ, в котором сосредотачиваются функции по разработке федеральных программ развития территорий, контроль обеспечения полномочий органов местного самоуправления, а также соблюдения ими действующего законодательства.

-

6. Системы государственного управления (региональные и районные администрации) и местного самоуправления формируются путем систематизации их функций и разделения их на 4 группы: развитие экономики, развитие социальной сферы, развитие личности и защита личности.

При этом существующие трансферты сохраняются в нынешнем объеме.

По данному поводу следует отметить, что на территории сельских поселений создается лишь около 1,0% доходов консолидированного бюджета РФ, поэтому изменение способа их распределения не несет в себе значимых изменений и рисков. Сумма дополнительных затрат, необходимых для реализации этой рекомендации, составляет не более 1,0% от расходной части консолидированного бюджета РФ. Чтобы окупить их потребуется не более 5 лет.

Экспертные оценки показывают, что внедрение рекомендуемой модели местного самоуправления будет способствовать решению наиболее актуальных проблем российской деревни и страны в целом, включая интенсивное развитие территорий, улучшение условий для предпринимательства, рост доходов бюджетов всех уровней, гармонизацию отношений между населением, государством и бизнесом, рост занятости и доходов населения, устранение социальной напряженности, рост прозрачности экономики и снижение коррупции, снижение темпов оголения территорий, развитие ЖКХ и др.

Несмотря на очевидную целесообразность развития местного самоуправления в России, федеральные власти пока избегают принятия действенных шагов в этом направлении, заменяя их мероприятиями формального характера (внесение несущественных уточнений и дополнений в ФЗ № 131, создание многочисленных комиссий по вопросам местного самоуправления, которые практически ничего не решают и т.д.). Более того, под разными предлогами принимаются решения по еще большей централизации власти (инициативы по отмене выборов мэров городов, укрупнение сельских поселений и др.). Естественно, все это крайне негативно сказывается на состоянии социальноэкономической сферы села.

Если формированию института местного самоуправления в России в основном мешает неготовность федерального центра к демократизации общественно-экономической жизни в стране, то развитию предпринимательства на селе препятствует множество факторов. Почти все они порождены недостатками системы государственного управления АПК: слабая разработанность стратегии развития сельского хозяйства; недостаточные уровень и комплексность, а также нерациональный механизм бюджетной поддержки сельхозтоваропроизводителей; отсутствие межотраслевого и внутриотраслевого баланса, а также механизма регулирования цен на сельхозпродукцию ; недоступность ресурсов для большинства сельхозтоваропроизводителей; отсутствие эффективной системы защиты прав собственности; недостаточное внимание инновационному развитию отрасли; недостаточная ответственность органов власти за развитие АПК ; отсутствие условий для развития кооперации; нестабильность правил игры в отрасли и др.

Причина возникновения перечисленных проблем -неудовлетворительное выполнение государством своих функций в области управления аграрным сектором и АПК в целом. Как следствие, в России отсутствуют приемлемые правила игры, рассчитанные на устойчивое функционирование формирований аграрного сектора, возглавляемых руководителями средних способностей. В результате, не обеспечиваются достаточная эффективность и конкурентоспособность отрасли.

Обращает на себя внимание то, что основная часть перечисленных проблем относится к категории «застарелых», т.е. не решаемых десятилетиями. Причем, формально органы государственного управления АПК активно работают над их устранением. Однако все определяется результатом, а его пока нельзя считать удовлетворительным. Из этого следует, что меры, принимаемые для решения указанных проблем, недостаточно эффективны. Одна из главных причин сложившейся ситуации - крайне высокая степень коррумпированности системы власти в стране. Этот фактор стал интегрирующей причиной, препятствующей развитию аграрного сектора и экономики России в целом. Разрушительное влияние данного фактора распространяется на все ключевые сферы, включая обеспечение законности, кадровую политику в системе государственного управления, распределение и использование финансовых ресурсов, защиту прав собственности и др.

Таким образом, повышение эффективности государственного управления АПК предполагает решение большого круга задач с целью создания в сельском хозяйстве приемлемых правил игры . О том, что они отвечают современным требованиям, можно будет говорить лишь в случае, если начнут высокими темпами расти производственные показатели и устойчиво функционировать не менее 85-90% формирований отрасли, в том числе, сельскохозяйственных организаций.

В ходе исследований нами был составлен наиболее полный перечень функций государственного управления АПК. Их анализ показал, что основная масса особо значимых из них находится за пределами компетенций Минсельхоза РФ: определение объема и характера бюджетной поддержки, обеспечение приемлемого межотраслевого и внутриотраслевого паритета цен, защита прав собственности и др. Поэтому ошибочной является практика перекладывания всей вины за неудачи в сельском хозяйстве на данное ведомство. Вместе с тем, нельзя отрицать и то, что немалая часть причин медленного преодоления кризиса в отрасли связана с недостатками в деятельности Минсельхоза РФ: совершенствование системы подготовки кадров, техническое и технологическое перевооружение агарного сектора и т.д.

Как уже отмечалось, неудовлетворительное состояние аграрного сектора России во многом является следствием слабой ориентированности системы государственного управления АПК на инновационное развитие отрасли. Причем, последнее мешает не только росту ее эффективности, но и развитию агарной науки, так как нарушается цикличность процесса: «внедрение инноваций» – «переход отрасли на новый уровень» - «внедрение инноваций следующего уровня» - «переход отрасли на более высокий уровень» и т.д. В связи с этим важное значение приобретает укрепление связей между наукой, производством и системой государственного управления АПК.

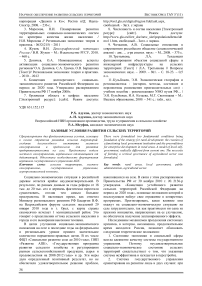

Насколько будет развиваться аграрный сектор, в значительной мере зависит и от того, как построена система управления АПК, в том числе какие функции она выполняет, на какой структуре базируется и т.д. Изучение этой проблемы позволило сформулировать несколько актуальных с нашей точки зрения теоретических положений: по мере усиления конкуренции на агропродовольственном рынке и разного рода рисков, регулирующая роль государства в АПК должна возрастать; государственная поддержка аграрного сектора должна носить комплексный характер, а не сводиться преимущественно к относительно небольшой финансовой помощи; существует определенный перечень функций, которые система государственного управления АПК должна выполнять всегда, независимо от уровня развития отрасли; структура управления АПК должна строиться с учетом этих функций и др. Опираясь на данные положения, нами разработана новая модель системы управления АПК, которая , как представляется, в большей мере, чем действующая отвечает современным требованиям (рис. 1)

Хозяйствую щ ие субъекты ʙ сф eрe AПК

Рисунок 1 – Вертикаль государственного управления АПК России ( проект )

Из рисунка видно (на нем представлена лишь часть системы государственного управления АПК), что рекомендуемая модель предполагает наличие вертикали государственного управления АПК, которая ныне отсутствует, совмещение директорами департаментов должности заместителя Министра сельского хозяйства РФ, ряд других изменений. Действующая модель МСХ РФ базируется на несколько иной идеологии, состоит из 17 департаментов.

Как показывает анализ, развитию экономики и социальной сферы села препятствуют и другие факторы. Например, отсутствие федеральных социальных стандартов, которые изъяты из новой

(2004 г.) редакции Бюджетного Кодекса РФ. Крайне неудовлетворительно на селе решена и проблема земельных отношений. Первым шагом на пути их улучшения должна послужить полная инвентаризация земельных ресурсов и составление реестра их собственников в виде физических лиц.

Таким образом, для решения фундаментальных проблем, лежащих в основе развития сельских территорий, необходимо внести кардинальные изменения в социальную и экономическую политику. Чтобы минимизировать риски, эту работу целесообразно приводить поэтапно, предваряя разработкой и реализацией большого количества соответствующих пилотных проектов. Пока в России 41

деятельность в данной области не налажена в должной мере, прежде всего, из-за чрезмерной централизации власти в стране и отсутствия у администраций субъектов РФ и районных властей необходимых для этого полномочий.

Список литературы Базовые условия развития сельских территорий

- Адукова, А.Н. Дееспособное местное самоуправление -основа развития сельских территорий/А.Н. Адукова//Вестник университета (Государственный университет управления). -2008. -№ 8(18). -С. 13-17

- Адукова, А.Н. Органы местного самоуправления сельских территорий: принципы организации и материального стимулирования/А.Н. Адукова//Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве. -2011. -№ 3. -С. 3-7

- Адуков, Р.Х. Эффективность и перспективы аграрной политики России/Р.Х. Адуков, А.Н. Адукова//Экономика, труд и управление в сельском хозяйстве. -2010. -№ 4 (5). -С. 9-13