Бедность как фактор торможения формирования в России экономики, основанной на знаниях

Автор: Лундовских Е.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 6-1 (25), 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе выявлены аспекты влияния «образование - доходы» и «доходы - образование» на уровень благосостояния социума. Рассмотрена динамика статистики бедности и уровня образования в России. Исследованы критерии бедности в рамках абсолютного и депривационного подходов. Предложены меры по сокращению границ бедности.

Экономика знаний, человеческий капитал, бедность, абсолютная бедность, относительная (депривационная) бедность, андеркласс, риски бедности

Короткий адрес: https://sciup.org/140120298

IDR: 140120298

Текст научной статьи Бедность как фактор торможения формирования в России экономики, основанной на знаниях

Кризисные явления, происходящие с завидной регулярностью, вновь обнажили вопрос трансформации российской экономики, по-прежнему придерживающейся экстенсивно-ресурсного пути развития. Сложность современного этапа ставит перед Россией необходимость принятия новой доктрины, обеспечивающей стратегию устойчивого развития за счет использования принципов экономики знаний и увеличения человеческого потенциала.

Современные развитые страны довольно полно ощущают внешние положительные эффекты, которые предоставляет обществу экономика, основанная на знаниях. К этим эффектам относятся не только экономические, технологические образовательные, экологические, но и социальные: сокращение уровня бедности, маргинализации и социальной изоляции; улучшение показателей здоровья, увеличение продолжительности жизни; рост социальной мобильности и создание более однородной структуры общества; увеличение накопления гуманитарного капитала; сглаживание цифрового неравенства путем беспрепятственного и всеобщего доступа к глобальной информации и научным знаниям; повышение доверия к социальным институтам [2,3].

Это продиктовано тем, что истинная цель экономики, основанной на знаниях – создание условий для продуктивного и гармоничного развития общества. В связи с этим ключевая роль принадлежит сфере науки и образования как двум стратегическим отраслям приращения качественной составляющей человеческого капитала, от которых напрямую зависит формирование и эффективное развитие экономики знаний.

Примечательно, что уровень образования населения России в возрасте 15 лет и старше по данным Росстата за 2002-2010 гг. вырос. Как показали итоги переписи населения 2010 г. [8], численность лиц, имеющих высшее (включая послевузовское) профессиональное образование, увеличилась по сравнению с 2002 г. в 1,4 раза, составив 234 чел. в расчете на 1000 чел. населения в возрасте 15 лет и старше против 162 чел. Также выросла численность лиц, имеющих среднее профессиональное образование – с 275 чел. до 312 чел. на 1000 чел. В то же время уменьшилась численность лиц в возрасте 15 лет и более с начальным профессиональным образованием – с 128 до 56 человек.

Имеющийся уровень образования населения прямым образом влияет на дифференциацию доходов через механизм отдачи от человеческого капитала.

Так, более высокий уровень образования означает более высокий уровень человеческого капитала, т.е. при нормальной отдаче приводит к росту доходов. В то же время низкий уровень доходов, или бедность, могут закрепляться при отсутствии образования в социуме с низкой социальной и доходной мобильностью, когда малообеспеченные группы не имеют возможности повысить собственный уровень образования, а также уровень образования своих детей.

При этом необходимо уточнить само понятие бедности. На сегодняшний день в мировой науке существует три основных теоретикометодологических подхода к определению бедности: абсолютный, относительный и субъективный. Для изучения специфики современной российской группы бедных в рамках исследования использовались абсолютный и относительный (депривационный) подходы.

Абсолютный и депривационный подходы к бедности в современной России всё чаще описывают разных людей: в первом случае это люди, испытывающие недостаток денежных средств, но всё же поддерживающие общепринятый образ жизни; во втором случае это те, кто из-за недостаточности своих ресурсов не имеют возможности поддерживать образ жизни, рассматриваемый как минимально приемлемый большинством членов данного общества, хотя их доходы формально выше прожиточного минимума.

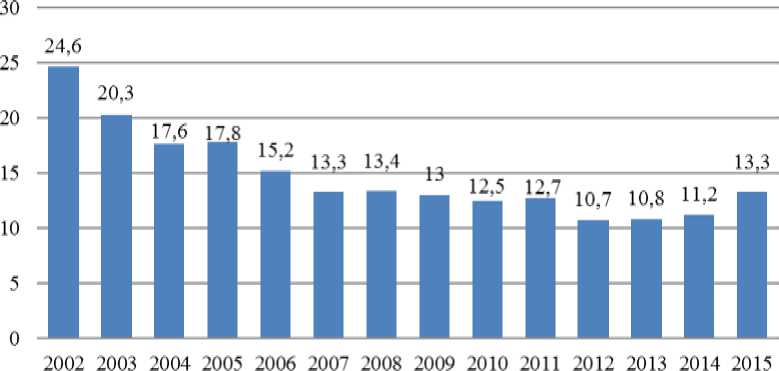

Рассмотрим динамику показателей бедности в России в рамках абсолютного подхода, трактующего бедность как нехватку денежных средств (рисунок 1).

■ Уровень бедности, в процентах от общей численности населения

Рисунок 1 – Динамика показателей бедности в России (численность населения России с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (в % от общей численности населения) [8]

Согласно данным Росстата за период с 2002 по 2015 г. в России масштабы бедности, измеряемой долей населения с доходами ниже прожиточного минимума, сократились – в 1,8 раза (рисунок 1) [8].

Прирост численности бедных произошел в основном за счет семей с детьми, среди которых, в 2015 г. уровень бедности составил 21,4%. Рост бедности пенсионеров сдерживает программа доплат неработающим пенсионерам до величины прожиточного минимума. Только в том случае, когда пенсионеры проживают совместно с неработающими, низкооплачиваемыми трудоспособными или детьми они попадают в число бедных. Самые высокие риски бедности у получателей пособия по безработице – в 2,6 раза выше, чем в среднем по населению. Вместе с тем, самой массовой группой бедных продолжают оставаться занятые в экономике [6, с. 19].

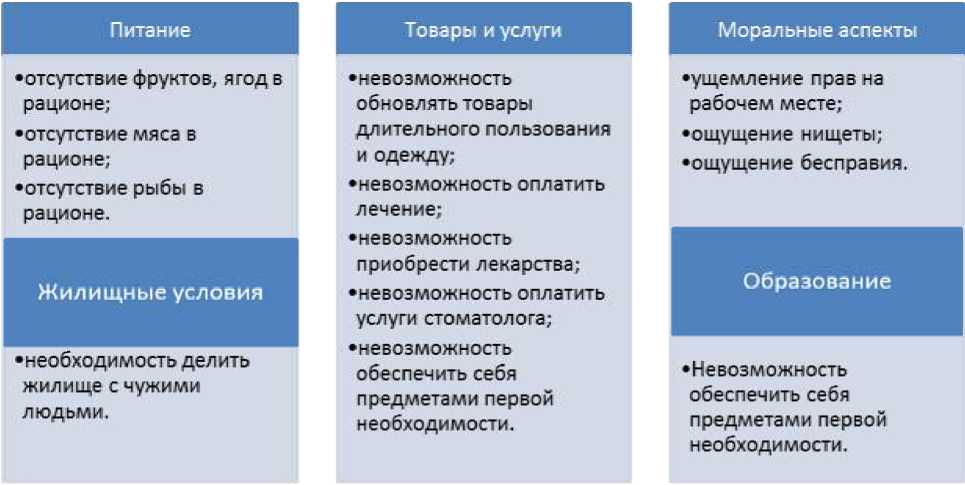

В рамках депривационного подхода рассмотрим методику, предложенную Е.Д. Слободенюк. В этом случае бедными считаются те, кто испытывал 5 и более видов лишений при удовлетворении базовых потребностей из списка в 16 лишений [5, с.116] (рисунок 2).

Рисунок 2 – Типы лишений, испытываемых различными группами населения

При этом по мере увеличения срока пребывания в бедности доля бедного населения, не имеющего высшее или незаконченное высшее и среднее специальное образование, постоянно возрастает, чего нельзя сказать о бедных, имеющих более высокое образование (таблица 1) [5, с. 125].

Данные таблицы 1 показывают, что различная длительность пребывания в бедности четко связана с уровнем образования ее членов, причем, и эта тенденция универсальна и не зависит от методики выделения бедного населения.

Таблица 1 – Образовательный уровень представителей бедного населения старше 23 лет в группах, различающихся длительностью пребывания в бедности, 2005-2011 гг., % от соответствующих групп

|

Подгруппы населения |

Полное среднее |

Незаконченное высшее и среднее специальное |

Высшее |

|

|

Бедные «по доходам» |

Ситуационно бедные (1 год были бедными) |

44,5 |

31,2 |

24,3 |

|

Зона риска хронической бедности (2-3 года были бедными) |

54,8 |

24,2 |

20,9 |

|

|

Хронически бедные (4 и более лет были бедными) |

67,6 |

22,1 |

10,3 |

|

|

Бедные «по лишениям» |

Ситуационно бедные (1 год были бедными) |

55,1 |

23,8 |

21,1 |

|

Зона риска хронической бедности (2-3 года были бедными) |

63,9 |

22,4 |

13,7 |

|

|

Хронически бедные (4 и более лет были бедными) |

70,5 |

20,1 |

9,4 |

Так, если в небедном населении практически треть имеют высшее образование и менее половины – не выше полного среднего, то в хронической бедности «по доходам» и «по лишениям» лишь около 10% имеют высшее образование, а от 2/3 до 3/4 этих групп не имеют образования выше полного среднего (68 и 71%, соответственно) [6, с.125]. Таким образом, низкий уровень образования является одним из важных факторов риска попадания в хроническую бедность. Чем хуже образование бедных, тем ниже их конкурентоспособность на рынке труда и их функциональная грамотность, что в целом влияет на возможности человека на рынке труда и приводит к длительной бедности.

Современная наука признает, что самый бедный, наименее образованный, малоинициативный и социально беспомощный слой - слой, образуемый деклассированными элементами (пьяницы, наркоманы и др.), потерявшими человеческий облик; “социальное дно” общества. Для представителей андеркласса характерна функциональная или абсолютная неграмотность, убогие жилищные условия, абсолютная зависимость от жизненных обстоятельств. Следствием подобного положения становится формирование особого сознания – культуры бедности [1, с.46]. В современных условиях проблема существования андеркласса становится непреодолимой вследствие того, что у представителей этой социальной группы отсутствует один из основных каналов социальной мобильности — наличие профессии и образования.

В результате выталкивание огромных масс людей на обочину социально-экономического процесса уже сегодня рисует нелицеприятные картины сегодняшней действительности. С одной стороны, обнищавшее население является острой проблемой для российской экономики. Так, за более чем 20-летний период социальных изменений группа бедных практически закончила свое формирование и начала воспроизводить сама себя, образовав довольно значительную по численности группу хронической бедности. С другой стороны, с каждым годом распространяющаяся культура бедности вследствие расширения своих границ становится способной оказывать более сильное влияние на социокультурные ценности и установки общества в целом.

Таким образом, для каждого человека вероятность попасть в бедные категории населения зависит от сложения нескольких факторов, часто действующих в одном и том же направлении и усугубляющих друг друга. Ключевой фактор – образование: люди с низким уровнем образования в меньшей степени экономически активны, среди экономически активных они чаще становятся безработными, то есть имеют низкие доходы.

Вследствие этого необходимо провести ряд мероприятий по адаптации и вовлечению группы бедных в образовательную, социальную и культурную жизнь общества, а именно:

-

- создание условий для самообеспечения нормального уровня благосостояния всех семей с трудоспособными взрослыми на трудовой основе;

-

- формирование системы эффективной поддержки уязвимых групп населения (престарелые, инвалиды, семьи с высокой иждивенческой нагрузкой, семьи в экстремальных ситуациях) и гарантий недискриминационного доступа к бесплатным или дотационным ресурсам, развитие быстрореагирующей системы адресной социальной помощи [7];

-

- равный доступ к образованию независимо от доходов родителей, резко увеличивающий возможность молодежи вырваться из бедности;

-

- создание новых рабочих мест с гарантированным трудоустройством при наличии уровня образования выше среднего, особенно населения, не имеющего трудового стажа, после окончания учреждений высшего и среднего профессионального образования;

-

- повышение финансовой отдачи от высшего образования;

-

- стимулирование инвестиций в образование как через систему государственной финансовой поддержки, так и через воспитание культуры образования;

-

- создание на государственном уровне образовательного тренда, особенно среди молодежи, поощрение научных и изобретательских разработок;

-

- воспитание детей и молодежи в рамках признанных культурных ценностей в различных группах населения, в том числе принудительная культурная и образовательная адаптация и социализация детей из семей, находящихся за чертой бедности;

-

- изменение сознания культуры бедности, повышение личной ответственности за возможное самообразование.

Таким образом, движущей силой экономики знаний должна стать группа населения с потребительской моделью широкого выбора, ориентированного на саморазвитие. В данную группу будет входить население с высоким уровнем образования, которое тратит на удовлетворение неотложных нужд около трети всех доходов, что позволяет иметь возможность потребительского выбора, в том числе выделять деньги на приобретение жилья, услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры.

Список литературы Бедность как фактор торможения формирования в России экономики, основанной на знаниях

- Батуренко С.А. Исследования андеркласса в современном российском обществе: основные методологические подходы//Вестник московского университета. Серия 18. Социология и политология. -2011. -№ 1. -С. 44-52

- Варавва М.Ю. Развитие научного знания как ресурса современной экономики: автореф. дисс. канд. экон. наук: 08.00.01/Саратовский государственный социально-экономический университет. -Оренбург, 2008.

- Варавва М.Ю. Интеллектуальная миграция: масштабы и угрозы для экономики России/Декабрьские научные чтения (Оренбург, 12 декабря 2014 г.)/сборник статей. -Оренбург.:Издательство ОГИМ, 2015, с. 10-13.

- Индикаторы образования: 2016: статистический сборник/Л.М. Гохберг, И.Ю. Забатурина, Н.В. Ковалева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». -М.: НИУ ВШЭ, 2016. -320 с.

- Слободенюк Е.Д. Особенности и структура социальной группы бедных в современной России//TERRA ECONOMICUS. -2014. -Том 12. -№4. -с.114-129

- Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития. Краткая версия доклада : докл. К XVII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 19-22 апр. 2016 г./отв. Ред. Я.И. Кузьминов, Л.Н. Овчарова, Л.И. Якобсон; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». -М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2016. -76 с.

- Информационно-аналитические материалы Государственной Думы. Аналитическое управление Аппарата Государственной Думы. URL: http://iam.duma.gov.ru

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/