Бедность в Российской Федерации и странах ОЭСР: основные тренды в 2000 годы

Автор: Мисихина С.Г.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: К дискуссии по вопросам измерения бедности и государственной социальной помощи населению

Статья в выпуске: 10-11 (176-177), 2012 года.

Бесплатный доступ

Значительный рост доходов в 2000-е годы, в том числе за счет некоторых направлений социальной политики, привел к заметному сокращению бедности в Российской Федерации. Соответствуют ли эти тенденции динамике показателей в области бедности развитых стран, велика ли бедность в России по сравнению со странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), насколько заметным было снижение бедности в России по международным стандартам? Данная работа представляет собой попытку ответа на эти вопросы.

Среднедушевые денежные доходы населения, относительная бедность, абсолютная бедность, социально-экономическая дифференциация

Короткий адрес: https://sciup.org/143181578

IDR: 143181578

Текст научной статьи Бедность в Российской Федерации и странах ОЭСР: основные тренды в 2000 годы

Темпы прироста реальных среднедушевых денежных доходов населения в 2001–2003 гг. в два и более раза превышали темпы роста ВВП в реальном выражении, достигая двузначных значений (до 14,6% в 2003 г.). Высокие темпы прироста реальных среднедушевых денежных доходов населения в указанный период во многом были связаны с высокими темпами прироста реальных размеров заработных плат и пенсий. Для 2004–2007 гг. также было характерно превышение темпов роста реальных среднедушевых денежных доходов населения над темпами прироста ВВП, однако, разрыв в значениях показателей сократился до 1,5– 1,8 раза. В этот период темпы прироста реальных размеров назначенных пенсий отставали от темпов прироста ВВП, в то время как реальная на- численная заработная плата продолжала быстро расти.

Экономический кризис 2008–2009 гг. привел к снижению темпов прироста реальных среднедушевых денежных доходов населения. Тем не менее, значения показателя оставались положительными, в том числе за счет таких мер государственной политики, как заметное повышение размеров пенсий, помощи безработным и т. п.:

-

• в 2008 г. темп прироста значения показателя составил 3,8%,

-

• в 2009 г. снизился до уровня 0,9% (ВВП в этом году сократился на 7,8%).

С началом периода экономического роста реальные среднедушевые денежные доходы населения продолжали расти: в 2010 г. значение темпа их прироста практически достигло значения прироста реального ВВП, составив 3,9% к уровню 2009 г.

Рис. 1. Темпы прироста ВВП, среднедушевых денежных доходов населения, среднемесячной начисленной заработной платы и среднемесячного размера назначенных пенсий в реальном выражении в 2001–2011 гг.

Пенсии в 2008 г. выросли в реальном выражении на 18%, в 2009 – на 11%, а в 2010 г. – на 34,8% за счет индексаций пенсий, валоризации, введения социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера. Высокий темп прироста заработной платы в этот период наблюдался только в 2008 г. В 2009 г. реальная среднемесячная начисленная заработная плата сократилась по сравнению с ее уровнем в 2008 г. на 3,5%. С началом экономического роста реальная среднемесячная начисленная заработная плата начала расти, темп ее прироста в 2010 г. составил 5,2%.

В 2011 г. реальные среднедушевые денежные доходы населения превысили их уровень в 2010 г. лишь на 0,8% при темпе прироста ВВП, равном 4,3%.

С одной стороны, замедление роста реальных доходов населения в 2011 г. объясняется темпами роста показателей номинальных доходов населения близкими к темпам роста индекса потребительских цен. С другой, – значения темпа роста доходов населения в 2011 г. были ограничены как невозможностью значительного увеличения пенсий и заработных плат в бюджетном секторе в связи с бюджетными ограничениями, так и увеличением налоговой нагрузки на фонд оплаты труда и начавшимся в 2010 г. ростом инвестиций в основной капитал (в 2009 г. темп роста инвестиций в основной капитал в реальном выражении составил 83,8%, в 2010 г. – 106%, в 2011 г. – 106,2%).

Темпы роста среднедушевых денежных доходов населения, среднемесячной начислен- ной заработной платы и пенсий за период 2001– 2011 гг. были выше темпов роста прожиточного минимума. К 2011 г. по сравнению с 2001 г. (в ценах 2001 г.):

-

• реальные среднедушевые денежные доходы населения выросли более чем в 2,4 раза,

-

• реальная среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась в 2,6 раза,

-

• реальный размер назначенных пенсий – в 2,9 раза,

-

• реальный размер прожиточного минимума в среднем на душу населения, для трудоспособного населения и детей в 1,5 раза, для пенсионеров – в 1,6 раза.

Более высокие темпы роста среднедушевых денежных доходов по отношению к прожиточному минимуму привели к повышению отношения основных показателей доходов населения к прожиточному минимуму:

-

• отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму в среднем для всего населения выросло за рассматриваемый период в 1,6 раза – с 204% в 2001 г. до 325% – в 2011 г.,

-

• рост отношения среднемесячной начисленной заработной платы к прожиточному минимуму трудоспособного населения составил 1,7 раза. С 2001 по 2011 гг. значение данного показателя увеличилось со 199% до 342%,

-

• отношение среднемесячных назначенных пенсий к прожиточному минимуму пенсионе-

- Таблица 1

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов в 2001– 2011 гг.

|

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

|

|

Денежные доходы – всего, процентов |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

в том числе по 20-процентным группам населения: |

||||||||||

|

первая (с наименьшими доходами) |

5,7 |

5,7 |

5,5 |

5,4 |

5,4 |

5,3 |

5,1 |

5,1 |

5,1 |

5,1 |

|

вторая |

10,4 |

10,4 |

10,3 |

10,1 |

10,1 |

9,9 |

9,7 |

9,8 |

9,8 |

9,7 |

|

третья |

15,4 |

15,4 |

15,3 |

15,1 |

15,1 |

14,9 |

14,8 |

14,8 |

14,8 |

14,8 |

|

четвертая |

22,8 |

22,7 |

22,7 |

22,7 |

22,7 |

22,6 |

22,5 |

22,5 |

22,5 |

22,5 |

|

пятая (с наибольшими доходами) |

45,7 |

45,8 |

46,2 |

46,7 |

46,7 |

47,3 |

47,9 |

47,8 |

47,8 |

47,9 |

|

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов), в разах |

13,9 |

14,0 |

14,5 |

15,2 |

15,2 |

16,0 |

16,8 |

16,8 |

16,7 |

16,5 |

|

Коэффициент Джини |

0,397 |

0,397 |

0,403 |

0,409 |

0,409 |

0,416 |

0,423 |

0,422 |

0,422 |

0,423 |

Источник: данные Росстата.

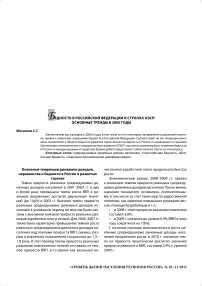

Рис. 2. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2001–2011 гг.

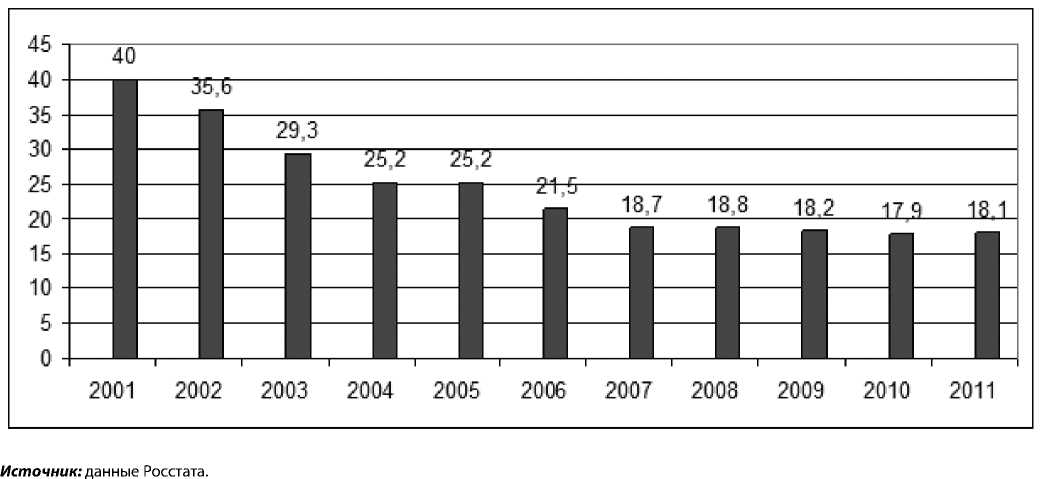

Рис. 3. Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в% от общей численности населения, в 2001–2011 гг.

ра увеличилось за 2001–2011 гг. в 1,8 раза с 89% до 165%.

-

• Неравенство в течение 2000-х годов увеличилось, хотя и не очень значительно:

-

• доля беднейшего квинтиля в общих денежных доходах населения уменьшилась с 5,7% до 5,1%,

-

• доля наиболее обеспеченного пятого квинтиля населения увеличилась за тот же период с 45,7% до 45,9%, коэффициент Джини вырос с 0,397 до 0,423.

Тенденции динамики доходов, прожиточного минимума и неравенства, о которых говорилось ранее, привели к тому, что показатели бедности в России заметно снизились за 2000-е годы:

-

• численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума сократилась с 40 млн чел. до 17,9 млн чел. (см. рис. 2),

-

• доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась с 27,5% до 12,6% (см. рис. 3),

-

• дефицит денежных доходов населения 1 – с 4,5% до 1,2% общего объема денежных доходов населения.

Замедление темпов роста денежных доходов населения в 2011 г. привело к небольшому увеличению численности и доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума

(до 18,1 млн чел. и 12,8% населения), дефицит денежных доходов населения остался на уровне 2010 г.

Тенденции изменения доходов населения в Российской Федерации в 2000-е гг. в основном коррелировали с динамикой соответствующих показателей в странах Организации экономического сотрудничества и развития.

Практически во всех странах ОЭСР за период 2000-х гг. выросли реальные среднедушевые доходы населения, однако следует отметить, что даже в странах с самыми высокими темпами роста значения данного показателя все же заметно отставали по сравнению с Российской Федерацией (табл. 2):

-

• в большинстве стран ОЭСР реальные среднедушевые доходы населения увеличились с 2000 г. по 2008 г. в 1,1–1,25 раза,

-

• в Австралии и Польше – в 1,4–1,5 раза,

-

• в Российской Федерации за тот же период в 2,2 раза.

Динамика социально-экономической дифференциации в странах ОЭСР за рассматриваемый период не была однонаправленной:

– в половине стран за период 2000–2008 гг. значение коэффициента Джини по доходам снизилось:

-

• максимальные темпы снижения значения указанного показателя наблюдались в Гре-

Сумма денежных средств, необходимая для доведения доходов малоимущего населения до величины прожиточного минимума.

Таблица 2

Реальные среднедушевые доходы населения в странах ОЭСР в 2000 гг. (в национальной валюте в ценах 2000 г.) 2

² Значение дохода за год по показателю среднедушевой располагаемый денежный доход с использованием шкалы эквивалентности. См. подробнее об этом в разделе «Основные проблемы сравнительного анализа доходов, неравенства и бедности в России и развитых странах».

³ В большинстве стран данные за 2000-й г.

⁴ В большинстве стран данные за 2004 или 2005 гг.

⁵ В большинстве стран данные за 2008 г.

|

в национальной валюте в ценах 2000-го года |

||||

|

2000 г. 3 |

2005 г. 4 |

2008 г. 5 |

2008 г. к 2000 г.,% |

|

|

Япония |

3151263 |

2969538 |

2963009 |

94 |

|

Испания |

17453 |

15995 |

16734 |

96 |

|

Германия |

22222 |

22426 |

22080 |

99 |

|

Португалия |

11256 |

11923 |

11521 |

102 |

|

Италия |

17644 |

18200 |

18240 |

103 |

|

Нидерланды |

23880 |

25146 |

24945 |

104 |

|

Бельгия |

22026 |

21781 |

23100 |

105 |

|

Дания |

196411 |

207408 |

211527 |

108 |

|

Люксембург |

36813 |

38926 |

40055 |

109 |

|

Израиль |

66930 |

67195 |

73350 |

110 |

|

Франция |

21695 |

22850 |

24197 |

112 |

|

США |

35111 |

36473 |

39377 |

112 |

|

Швейцария |

53223 |

53152 |

60058 |

113 |

|

Мексика |

51019 |

53337 |

57963 |

114 |

|

Великобритания |

16732 |

18243 |

19317 |

115 |

|

Ирландия |

24640 |

28426 |

28585 |

116 |

|

Канада |

33822 |

36435 |

39492 |

117 |

|

Швеция |

196356 |

206872 |

233820 |

119 |

|

Новая Зеландия |

33073 |

34432 |

40609 |

123 |

|

Венгрия |

1127847 |

1431086 |

1393410 |

124 |

|

Финляндия |

20237 |

23012 |

25038 |

124 |

|

Австрия |

19817 |

23956 |

24530 |

124 |

|

Чехия |

185154 |

198693 |

230367 |

124 |

|

Греция |

12899 |

14642 |

16399 |

127 |

|

Норвегия |

256510 |

284931 |

327423 |

128 |

|

Австралия |

32723 |

37113 |

47284 |

144 |

|

Польша |

15907 |

17400 |

24114 |

152 |

Источник: данные ОЭСР.

Таблица 3

|

2000 г. 7 |

2005 г. 8 |

2008 г. 9 |

2008 г. к 2000 г. |

|

|

Австралия |

0,317 |

0,315 |

0,336 |

1,06 |

|

Австрия |

0,252 |

0,265 |

0,261 |

1,04 |

|

Бельгия |

0,289 |

0,271 |

0,259 |

0,90 |

|

Великобритания |

0,351 |

0,331 |

0,345 |

0,98 |

|

Венгрия |

0,293 |

0,291 |

0,272 |

0,93 |

|

Германия |

0,264 |

0,285 |

0,295 |

1,12 |

|

Греция |

0,345 |

0,321 |

0,307 |

0,89 |

|

Дания |

0,26 |

0,268 |

0,256 |

0,98 |

|

Израиль |

0,347 |

0,378 |

0,371 |

1,07 |

|

Ирландия |

0,304 |

0,314 |

0,293 |

0,96 |

|

Испания |

0,342 |

0,319 |

0,317 |

0,93 |

|

Италия |

0,343 |

0,352 |

0,337 |

0,98 |

|

Канада |

0,318 |

0,317 |

0,324 |

1,02 |

|

Люксембург |

0,261 |

0,258 |

0,288 |

1,10 |

|

Мексика |

0,507 |

0,474 |

0,476 |

0,94 |

|

Нидерланды |

0,292 |

0,284 |

0,294 |

1,01 |

|

Новая Зеландия |

0,339 |

0,335 |

0,33 |

0,97 |

|

Норвегия |

0,261 |

0,276 |

0,25 |

0,96 |

|

Польша |

0,316 |

0,349 |

0,305 |

0,97 |

|

Португалия |

0,356 |

0,385 |

0,353 |

0,99 |

|

США |

0,357 |

0,38 |

0,378 |

1,06 |

|

Финляндия |

0,247 |

0,254 |

0,259 |

1,05 |

|

Франция |

0,287 |

0,288 |

0,293 |

1,02 |

|

Чехия |

0,226 |

0,232 |

0,248 |

1,10 |

|

Швейцария |

0,243 |

0,234 |

0,259 |

1,07 |

|

Швеция |

0,279 |

0,276 |

0,303 |

1,09 |

|

Япония |

0,337 |

0,321 |

0,329 |

0,98 |

Источник: данные ОЭСР.

Коэффициент Джини в странах ОЭСР в 2000 гг. 6

⁶ Уровень неравенства по доходам после трансфертов и налогов.

⁷ В большинстве стран данные за 2000-й г.

⁸ В большинстве стран данные за 2004 или 2005 гг.

⁹ В большинстве стран данные за 2008 г.

Таблица 4

|

2000 г.11 |

2005 г.12 |

2008 г.13 |

|

|

Австралия |

21,2 |

20,9 |

21,7 |

|

Австрия |

15,6 |

13,4 |

12,8 |

|

Бельгия |

17,8 |

16,2 |

16,3 |

|

Канада |

18,1 |

18,8 |

19,4 |

|

Чехия |

9,7 |

11,5 |

10,3 |

|

Дания |

12,3 |

12,3 |

13,4 |

|

Финляндия |

12,3 |

13,4 |

15,6 |

|

Франция |

13,8 |

13,1 |

13,5 |

|

Германия |

12,5 |

14,7 |

14,8 |

|

Греция |

20,5 |

19,6 |

17,8 |

|

Венгрия |

14,4 |

12,3 |

12,2 |

|

Ирландия |

23,3 |

22,0 |

16,8 |

|

Италия |

19,1 |

19,7 |

19,9 |

|

Япония |

21,4 |

20,8 |

21,7 |

|

Люксембург |

12,9 |

13,2 |

15,6 |

|

Нидерланды |

13,9 |

14,7 |

13,1 |

|

Новая Зеландия |

20,5 |

22,7 |

19,0 |

|

Норвегия |

12,1 |

12,4 |

13,3 |

|

Польша |

17,7 |

20,1 |

17,8 |

|

Португалия |

20,6 |

20,7 |

18,5 |

|

Испания |

21,0 |

21,0 |

20,6 |

|

Швеция |

10,8 |

11,4 |

16,4 |

|

Швейцария |

13,3 |

15,2 |

16,1 |

|

Великобритания |

19,0 |

17,9 |

18,4 |

|

США |

23,6 |

23,8 |

24,4 |

Источник: данные ОЭСР.

Доля бедного населения в странах ОЭСР, % от общей численности населения, в 2000 гг. 10

ции, Бельгии, Испании, Венгрии и Мексике, где значение коэффициента Джини уменьшилось на 6–11%,

-

• в 9 странах снижение значения коэффициента Джини за рассматриваемый период сформировалось на уровне 1–4%;

-

• в ряде стран ОЭСР значение коэффициента Джини увеличилось за период 2000–2008 гг.

(табл. 3):

В Нидерландах, Канаде, Франции, Австрии и Финляндии данное увеличение сформировалось на уровне 1–5%, в США, Австралии, Швеции, Израиле, Швейцарии, Чехии, Люксембурге – оно составило 6–10%, в Германии прирост значения коэффициента Джини – 12% – был максимальным по странам ОЭСР.

В среднем по странам ОЭСР коэффициент Джини увеличился на 1,7% – с 0,294 в середине 2000-х гг. до 0,299 – в конце 2000-х гг., в России за этот же период значение коэффициента Джини увеличилось на 3,2% – с 0,409 до 0,422. За период 2000–2008 гг. прирост коэффициента Джини в России примерно соответствует изменению значения этого показа-

¹⁰ Уровень бедности по доходам после трансфертов и налогов.

¹¹ В большинстве стран данные за 2000-й г.

¹² В большинстве стран данные за 2004 или 2005 гг.

¹³ В большинстве стран данные за 2008 г.

теля в странах с высокой дифференциацией таких, как США и Австралия.

В ряде стран ОЭСР бедность в 2000-е гг. снижалась, особенно заметным было это снижение в Ирландии, Австрии и Греции. В то же время в других странах, и особенно в Швеции, Финляндии, Люксембурге, она росла (табл. 4).

В среднем в странах ОЭСР за период с середины 2000-х гг. до 2008 г. бедность снизилась с 17,9% до 17,7%, в России за тот же период снижение было более сильным с 17,7% в 2005 г. до 13, 4% в 2008 г.

Таким образом, в 2000-е гг. в странах ОЭСР динамика показателей доходов, неравенства и бедности была разнонаправленной, в среднем же по ОЭСР отмечалось небольшое снижение бедности на фоне роста доходов и незначительного увеличения неравенства. В России высокие темпы роста доходов при небольшом увеличении неравенства привели к заметному снижению показателей бедности.

Основные проблемы сравнительного анализа показателей бедности в России и развитых странах

В России используется оценка бедности на основе абсолютной черты бедности – прожиточного минимума, который представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины 14, а также обязательные платежи и сборы. В странах ОЭСР – относительная черта бедности, равная 60% медианы среднедушевого располагаемого дохода 16. В России в течение 2000-х гг. доходы росли заметно быстрее прожиточного минимума при небольшом росте неравенства, что, как было показано выше, привело к значительному сокращению бедности. В развитых странах в 2000-е гг. рост доходов приводил к тому, что росло значение медианы среднедушевого располагаемого дохода, а значит и черты бедности, и, следовательно, при небольших изменениях неравенства уровень бедности оставался приблизительно на том же уровне в конце 2000-х гг., что и в начале десятилетия, как, например, в Великобритании, где при росте медианного дохода в 1,2 раза за период 2000–2008 гг., бедность практически не изменилась (19,0% и 18,4% соответственно). Но в странах с большими изменениями неравенства рост доходов заметно влиял на показатели бедности в зависимости от того, росло неравенство или уменьшалось. В Швеции, например, неравенство заметно выросло (коэффициент Джини увеличился на 9% за период 2000–2008 гг.) и даже несколько больший, чем в Великобритании, прирост среднедушевого дохода привел к росту доли бедного населения с 10,8% до 16,4%.

В развитых странах при оценках среднедушевого дохода, медиана которого служит базой для оценки линии бедности, для межстрановых сопоставлений используются так называемая эквивалентная шкала квадратных корней 16. Применение данной шкалы приводит к тому, что среднедушевой доход, рассчитываемый как отношение дохода домашнего хозяйства к числу членов домашнего хозяйства, получается выше, чем без использования шкалы для всех домашних хозяйств, где число членов больше одного (табл. 5). Следовательно, при сравнениях уровня бедности в России с другими странами необходимо учитывать, что рассчиты-

Таблица 5

Размер домашнего хозяйства по шкале эквивалентности ОЭСР

|

Число членов домашнего хозяйства , чел. |

Число эквивалентных членов домашнего хозяйства, чел. |

|

1 |

1 |

|

2 |

1,4 |

|

3 |

1,7 |

|

4 |

2 |

|

5 |

2,2 |

Источник: данные ОЭСР.

¹⁴ Минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

¹⁵ Также рассчитывается доля населения, с доходом ниже 40% и 50% медианы среднедушевого располагаемого дохода. В странах ОЭСР результаты международных сопоставлений оценок уровня абсолютной бедности не ведутся с середины 1990-х гг., когда при использовании абсолютной линии бедности на уровне 11 долл. США по ППС доля бедного населения составила:

-

• 0,3% в Люксембурге,

-

• 4,3–4,8% в Норвегии и Финляндии,

-

• от 6% до 8% Канаде, Швеции, Нидерландах, Германии,

-

• около 10% во Франции,

-

• 13,6% в США, 15,7% в Великобритании, 17,6% в Австралии.

¹⁶ Square roots scale. Согласно этой шкале, для получения среднедушевого дохода доход домашнего хозяйства делится на число членов домашнего хозяйства в степени 0,5. См. подробнее

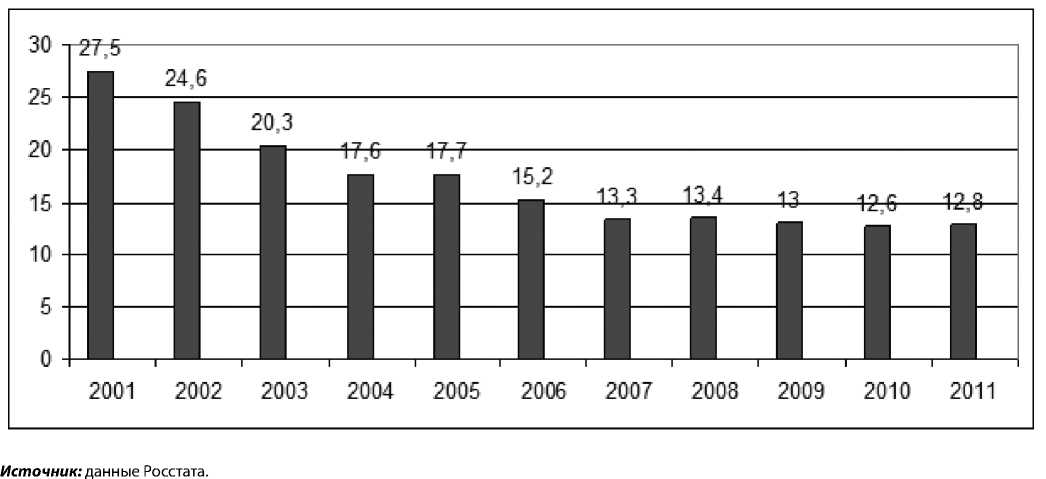

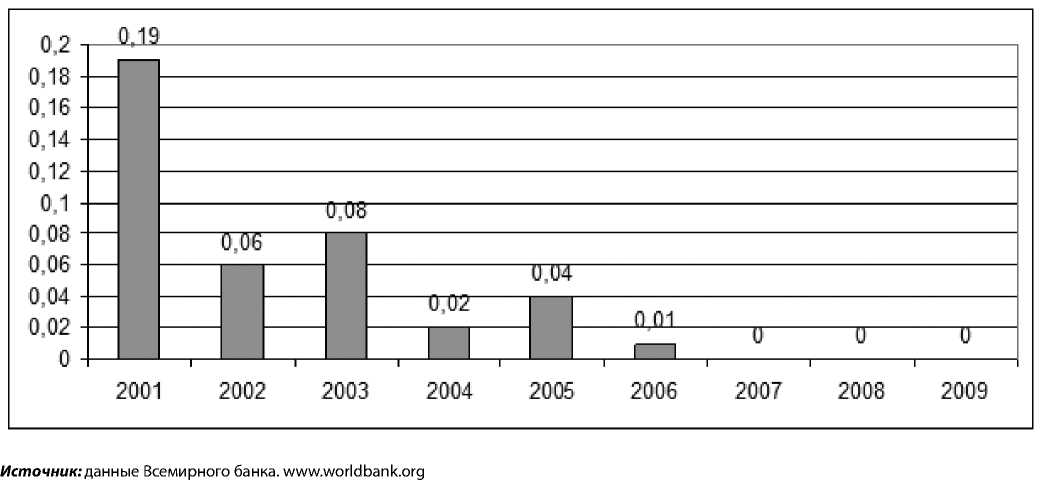

Рис. 4. Доля российского населения, живущего на менее чем 1,25 долл. в день (в международных ценах 2005 г.) в% от общей численности населения

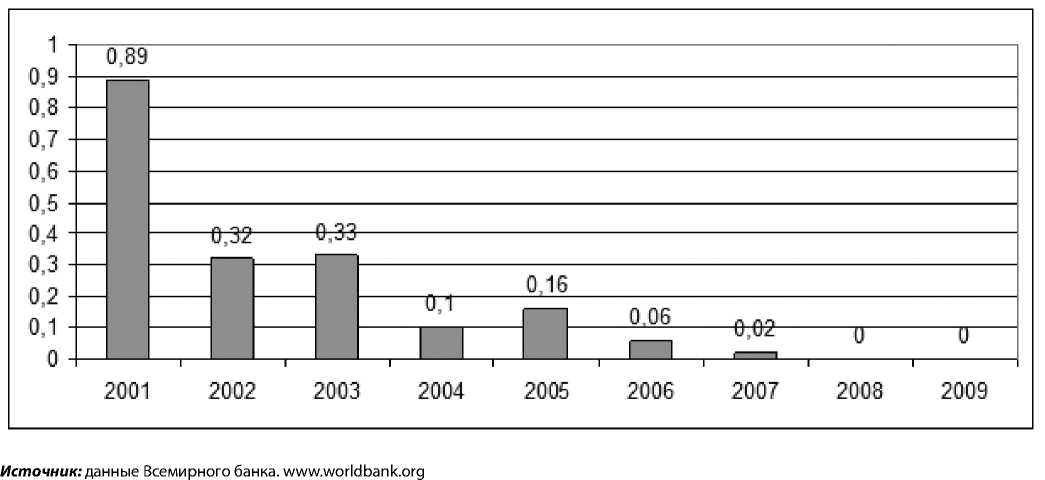

Рис. 5. Дефицит денежных доходов российского населения 17, живущего на менее чем 1,25 долл. в день (в международных ценах 2005 года),%

ваются более низкие значения показателя «среднедушевой уровень доходов» из-за неприменения шкалы эквивалентности по сравнению с методиками оценки доходов в развитых странах. Та же проблема присутствует и при расчете среднедушевого прожиточного минимума для оценок бедности.

Эти смещения влияют на оценки бедности в России, усложняя международные сопоставления.

В России для оценок бедности используются среднедушевые доходы, в развитых странах средние медианные доходы, что также влияет на сопоставимость оценок бедности в России и странах ОЭСР.

-

¹⁷ Сумма денежных средств, необходимая для доведения доходов малоимущего населения до величины используемой черты бедности, в % от черты бедности.

Таблица 6

|

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

|

Россия |

5,97 |

3,67 |

2,95 |

1,84 |

1,49 |

1,22 |

0,29 |

0,08 |

0,05 |

|

|

Хорватия |

0,14 |

0,15 |

0,09 |

0,09 |

||||||

|

Украина |

3,41 |

1,46 |

1,25 |

0,48 |

0,58 |

0,21 |

0,13 |

0,17 |

||

|

Словакия |

0,43 |

0,43 |

0,14 |

0,19 |

0,17 |

0,12 |

||||

|

Беларусь |

1,89 |

1,52 |

2,5 |

0,64 |

0,49 |

0,25 |

0,25 |

0,19 |

||

|

Польша |

0,57 |

0,57 |

0,58 |

0,41 |

0,57 |

0,31 |

0,29 |

0,25 |

0,2 |

|

|

Латвия |

0 |

1,44 |

1,04 |

0,47 |

0,37 |

|||||

|

Литва |

1,28 |

1,9 |

1,83 |

1,55 |

0,44 |

Источник: данные Всемирного банка.

Таблица 7

|

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

|

Россия |

1,24 |

0,62 |

0,54 |

0,26 |

0,26 |

0,16 |

0,04 |

0,01 |

0,01 |

|

|

Украина |

0,69 |

0,28 |

0,3 |

0,12 |

0,16 |

0,06 |

0,04 |

0,06 |

||

|

Польша |

0,15 |

0,14 |

0,13 |

0,08 |

0,12 |

0,07 |

0,08 |

0,08 |

0,06 |

|

|

Хорватия |

0,07 |

0,06 |

0,08 |

0,09 |

||||||

|

Беларусь |

0,41 |

0,49 |

0,67 |

0,19 |

0,2 |

0,1 |

0,15 |

0,12 |

||

|

Словакия |

0,2 |

0,24 |

0,08 |

0,13 |

0,12 |

0,07 |

||||

|

Латвия |

0 |

0,39 |

0,36 |

0,22 |

0,15 |

Источник: данные Всемирного банка.

Доля населения, живущего на менее чем 2 долл. в день (в международных ценах 2005 г.), в% от общей численности

Дефицит денежных доходов населения 18, живущего на менее чем 2 долл.

в день (в международных ценах 2005 года),%

Следует отметить, что для оценок бедности в ОЭСР используется показатель дохода домашних хозяйств в двух основных измерениях:

-

• до налогов и трансфертов;

-

• и после налогов и трансфертов.

В России для оценок бедности используется показатель среднедушевого дохода после трансфертов, но до выплаты налогов и сборов, что также затрудняет сопоставление статистики бедности в России с развитыми странами 19.

Вышеописанные различия в методиках оценки показателей бедности в России и странах ОЭСР в значительной степени затрудняют межстрановые сравнения в этой сфере.

Возможные направления проведения сравнительного анализа бедности в России и странах ОЭСР

Для того чтобы решить эти проблемы и проводить необходимые сопоставления ситуации в обла- сти бедности в России и развитых странах необходимо наряду с имеющимися в российской статистике методиками оценок бедности на основе национальной черты бедности использовать и методики, разработанные ОЭСР. Определенная работа в этом направлении уже проводится Росстатом. Однако результаты такой работы пока не публикуются.

В отсутствие использования сопоставимых с развитыми странам методик оценки бедности и данных для проведения такой оценки в настоящее время для того, чтобы сравнить ситуацию в сфере бедности в России с другими странами, можно использовать в том числе следующие подходы:

-

• рассмотреть российские тренды основных показателей бедности, использующихся в международных сопоставлениях;

-

• сравнить ситуацию в области бедности в России с ситуацией в этой сфере развитой страны, в которой используется методика оценки бедности на основе абсолютной черты,

¹⁸ См. сноска Рис. 5. Дефицит денежных доходов российского населения 18, живущего на менее чем 1,25 долл. в день (в международных ценах 2005 года),%.

¹⁹ Существуют и другие отличия формирования показателя доходов. В развитых странах в доходы включается, например, рента, которую собственники жилья не платят.

Источник: данные Росстата ( и U. S. Bureau of the Census (Current Population Survey),

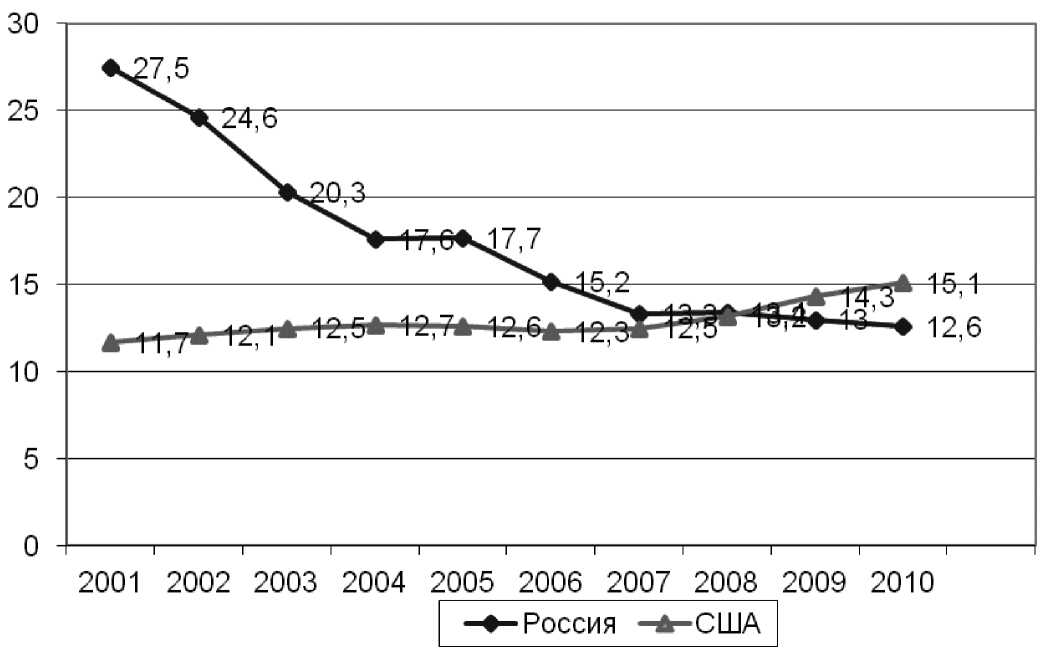

Рис. 6. Доля бедного населения, оцененного на основе национальных методик, в% от общей численности населения в США и России

-

• оценить бедность в России на основе последней использованной методики оценки абсолютной бедности в странах ОЭСР,

-

• оценить бедность в России на основании относительной черты бедности, используемой в странах ОЭСР.

В международных сопоставлениях используют 2 основные черты бедности 1,25 долл. США по ППС 20 и 2 долл. США по ППС. Из таблиц и рисунков ниже, в том числе для стран с наиболее низкими показателями бедности к концу 2000-х годов, видно, что в России практически нет людей, которые жили бы менее чем на 2 долл. в день по ППС. Следовательно, международные сопоставительные методики, которые используются для развивающихся стран, показывают, что абсолютной бедности по меркам развивающихся стран в России нет. При этом данные показывают, что аб- солютная бедность в России в 2000-е годы снижалась высокими темпами по сравнению с другими странами. Для стран ОЭСР оценки по таким методикам не производятся, а к концу 2000-х годов использование этих методик для России также практически потеряло смысл.

В США проводятся оценки бедности на основе абсолютной линии бедности. Методика оценки черты бедности в США была сформирована в начале 60-х гг., и с тех пор производится индексация черты бедности на инфляцию. В США для оценки размера домашнего хозяйства используется эквивалентная шкала, что затрудняет возможность сопоставления уровней бедности в США и России, но позволяет при прочих равных условиях оценить тренды изменения показателей бедности 21. Как видно из рис. 6, бедность в США к середине 2000-х гг. немного выросла по сравнению с нача-

²⁰ Оценка бедности на основе черты бедности, равной 1,25 долл. в день по ППС используется для оценок уровня крайней бедности (нищеты) в наиболее бедных странах. 1,25 долл. в день по ППС – это среднее значение национальных линий бедности в 15 беднейших странах мира. См. Ravallion, Martin, Shaohua Chen and Prem Sangraula, 2008, “Dollar a Day Revisited,” Policy Research Working Paper 4620, Washington DC, World Bank. ²¹ Проблемы использования Россией оценки бедности на основе показателя доходов после трансфертов, но до налогов, также остается проблемой для данного сопоставления.

лом 2000-х гг., далее рост бедности затормозился, но к концу 2000-х гг. снова началось увеличение этого показателя. В России в 2000-е гг. наблюдалось заметное снижение уровня бедности. Конечно, методики оценки бедности в России и США различаются. Но эти методики выбраны странами в качестве национальных методик для оценки того, что принято считать бедностью в стране в настоящее время и в силу этого, соответственно, такие сравнения допустимы и используются, в том числе в международных сопоставлениях 22.

Как уже отмечалось, в странах ОЭСР в последний раз данные сравнительной оценки бедности на основе абсолютной линии бедности публиковались по результатам расчетов 1994–1995 гг. В качестве черты бедности для развитых стран использовалась линия бедности на уровне 11 долл. США в день по ППС. Данная черта бедности была сформирована для сравнения уровня абсолютной бедности в странах ОЭСР по сравнению со стандартами уровня жизни в США: в качестве черты бедности была взята черта бедности в США для семьи из 3 человек, деленная на 3, что и составило в 1994 г. около 11 долл. США в день 23. При применении такого подхода к оценке бедности в современной России доля населения, живущего в 2010 г. ниже черты бедности США, составила около 30% 24.

Правда, с середины 1990-х гг. в подходах к оценке бедности произошли большие изменения. Известный специалист Всемирного банка по оценкам бедности М. Раваллион предлагает относить к бедным тех, кто живет менее чем на 2 долл. в день по ППС, так как медиана национальных линий бедности в развивающихся странах составляет именно такую величину. А то население, чьи доходы выше 2 долл. в день по ППС, но ниже стандартов США он предлагает относить к среднему классу развивающегося мира, так как такой уровень доходов уже позволяет данному населению включать в свое потребление товары и услуги не первой необходимости, хотя такой уровень доходов не дает населению возможности быть отнесенным к среднему классу по стандартам развитых стран 25. С этим под- ходом, в определенной степени согласны и специалисты Фонда Карнеги за международный мир 26. Если использовать подход М. Раваллиона к оценке бедности, то практически все 30% населения России, отнесенные к бедному населению по стандартам США, характеризуются не как бедное население, а как средний класс развивающегося мира.

В России не проводится оценок бедности на основе относительной черты бедности, но поскольку данные о распределении доходов публикуются (правда, не слишком детальные), можно попытаться определить уровень бедности в России, отнеся к бедным население, чьи доходы ниже 60% медианы среднедушевого денежного дохода. При таком подходе без использования эквивалентной шкалы уровень бедности в 2000-х гг. колебался бы на уровне 25–26%, то есть значительного снижения бедности при относительном подходе к ее определению в России в 2000-е гг. не наблюдалось. По предварительным оценкам специалистов Росстата, к концу 2000-х гг. уровень относительной бедности в России с учетом эквивалентной шкалы составил бы 17–18%, что приблизительно соответствует значению доли бедного населения для стран ОЭСР в среднем.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

В России за 2000-е гг. произошло значительное снижение абсолютной бедности:

-

• доля бедного населения уменьшилась более чем в 2 раза,

-

• к концу 2000-х гг. в стране практически не осталось населения, живущего менее чем на 2 долл. в день по ППС, в результате чего Россия покинула список развивающихся стран в данной сфере;

Снижение бедности в России в 2000-е гг. было связано с высокими темпами роста доходов населения при более низких темпах роста величины прожиточного минимума при незначительном увеличении неравенства.

Сравнение значений и динамики показателей бедности в России и развитых странах наталкива-

²² Сравнения оценок уровней бедности на основе национальных черт бедности проводятся Всемирным банком, Программой развития ООН. См. например, Human development reports. 2000– Правда, данные о доле бедного населения в развитых странах на основе национальных черт бедности не публикуются в статистике международных сопоставлений бедности.

²³ Human development report.

²⁴ Для оценки использована черта бедности США 2010 г. и паритет покупательной способности 2010 г.

²⁵ Ravallion M. The Developing World’s Bulging (but Vulnerable) “Middle Class”. Policy Research Working Paper 4816. The World Bank Development Research Group. Director's Office. January 2009.

²⁶ См. например, Uri Dadush and Shimelse Ali. In Search of the Global Middle Class: A New Index. The Carnegie Papers: International Economics. Carnegie Endowment for International Peace. July 2012.

ется на разные методические подходы к определению бедности, что требует наряду с имеющимися в России методиками оценки бедности применять и подходы оценок бедности, используемые в странах ОЭСР.

По предварительным оценкам использование таких подходов приводит к формированию в России значения показателя доли населения, с денежным доходом ниже 60% медианы денежного дохода на душу, на среднем уровне для стран ОЭСР.