Белгородская городская агломерация как субъект кадрового развития

Автор: Астахов Юрий Викторович, Королв Артм Сергеевич

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социологические науки

Статья в выпуске: 3, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются основные тенденции и проблемы развития агломераций в Российской Федерации, анализируются ключевые федеральные и региональные инициативы, направленные на создание и развитие городских агломераций, а также определяется роль кадрового потенциала.

Городская агломерация, устойчивое развитие, кадровый потенциал, муниципальная кадровая политика, стратегическое планирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14938575

IDR: 14938575 | УДК: 316.354:351/354(470.325)

Текст научной статьи Белгородская городская агломерация как субъект кадрового развития

Актуализация в первом и втором десятилетии XXI в. направлений изучения феномена, связанного с развитием агломераций и ее составляющих, обусловлена как потребностью социальной практики, так и становлением новой проектно-проективной парадигмы социологической науки в целом и теории управления в частности.

Исследование закономерностей социальной жизни общества, растущее внимание к изучению проблем управления пространственным развитием территорий, а также роли и места кадрового обеспечения в устойчивом развитии муниципальных образований, агломераций приводят к понимаю междисциплинарности социологии управления. Обозначенные тенденции в значительной степени вызваны изменениями как во внешней, так и во внутренней среде, проявляющимися в динамизме развития современного общества, органов местного самоуправления, социально-экономической и пространственной трансформации территорий, муниципальной кадровой политики.

Агломерация представляет собой компактное скопление населенных пунктов, как правило, городских, местами срастающихся, соединенных в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными, культурными и иными связями. По мнению профессора, градоведа А.М. Лола, «агломерация – это система городских дачных и сельских поселений, которые связаны между собой производственно-техническими, трудовыми, транспортными, рекреационными и множеством других связей» [1, с. 175]. По П. Селфу и В.А. Орлову, «агломерация – это большие города, выходящие из своих границ» [2].

Границы агломерации довольно трудно определить, они формируются естественно, тем не менее можно выделить ряд их типических признаков:

-

а) регулярное совершение местным населением поездок из одного города в другой в трудовых, культурных, учебных, досуговых целях;

-

б) полуторачасовая (или 40-минутная на первом этапе) транспортная доступность от самого удаленного населенного пункта агломерации к городу-ядру;

-

в) наличие у городов совместно используемой развитой транспортной, коммунальной, промышленной инфраструктуры;

-

г) наличие аэропорта, крупного железнодорожного узла, морского или речного вокзала, которыми пользуются сразу все города.

При формировании Белгородской агломерации необходимо в первую очередь рассматривать административное, территориальное, инфраструктурное устройство агломераций, активно развивающихся на Европейском континенте, с точки зрения инновационных подходов в их формировании и развитии. Исходя из экономико-географических характеристик Белгорода, численности населения, приграничного положения, особенностей инфраструктуры, нужно использовать успешный опыт городов и поселений со схожими параметрами.

Формирование Белгородской городской агломерации, по нашему мнению, может оказать огромное воздействие на экономические, социальные и кадровые процессы в регионе за счет реализации потенциала Белгорода, малых городов, сельских и городских поселений, расширения возможностей их развития, более полного использования всего агломерационного ареала: его природных, материальных, кадровых, образовательных, информационных ресурсов и инфраструктуры. Функционирование агломераций даст значительную выгоду, или так называемый агломерационный эффект. Он представляет собой экономическую и социальную выгоду от оптимизации территориального расположения жилья, производств и других экономических объектов, перераспределения административных организаций, создания новой социальной и инженерной инфраструктуры, которые в свою очередь будут иметь влияние на распределение кадровых ресурсов внутри агломерации.

Инициативы федеральных органов власти в создании агломераций

В настоящее время в Российской Федерации все большее внимание региональных и федеральных органов власти сосредоточивается на вопросах развития территорий через расширение границ городских округов и формирования более тесных экономических и социальных связей с пригородами и близлежащими малыми городами и поселениями.

Необходимо отметить, что данный вопрос системно рассматривается и обсуждается президентом и правительством Российской Федерации. Так, в декабре 2013 г. инициировано создание дорожной карты «Развитие агломераций в Российской Федерации». Этот документ призван осуществить функцию инициации и объединения мер организационного, нормативно-правового и институционального характера, требуемых для упорядочения и ускорения развития агломераций как базового условия развития постиндустриальной экономики в России в среднесрочной перспективе 6 лет [3].

В августе 2014 г. опубликованы проект Приказа Министерства экономического развития РФ «О проектах по апробации и внедрению механизмов управления развитием городских агломераций в Российской Федерации», а также «Рекомендации по отбору пилотных проектов по апробации и совершенствованию механизмов управления развитием городских агломераций в Российской Федерации». В мае 2015 г. подписан Приказ Министерства экономического развития РФ от 20 мая 2015 г. № 295 «О создании межведомственной рабочей группы по социально-экономическому развитию городских агломераций». В указанных документах наряду с пространственной, экономической и социальной компонентами рассматриваются также вопросы кадрового обеспечения, создания и развития агломераций.

Региональный и муниципальный аспекты

В Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 г. № 27-пп, утвержденной 25 января 2010 г. (в ред. от 3 июня 2013 г. № 206-пп), особая роль уделяется системе расселения на территории Белгородской области, в частности города Белгорода и его пригородов. Так, стратегической задачей политики правительства Белгородской области в сфере совершенствования системы расселения является формирование устойчивой системы, в полной мере соответствующей потребностям динамичного социально-экономического развития области [4].

Концентрация производственного и кадрового потенциала в зоне активного влияния Белгорода создает основу для развития Белгородской агломерации. Ее структура опирается на многофункциональный промышленный потенциал, значительный кадровый потенциал, преимущества географического положения, перспективы развития жилищного сектора, а также на ресурсы городов-спутников Шебекино, Строитель и поселений Белгородского района.

Развитие Белгородской агломерации в перспективе будет направлено на создание новой структуры экономики: существенное расширение отраслей хозяйствования и специализации территории, интенсивное формирование инновационной инфраструктуры и, как следствие, – подготовку кадров по стандартам третьего поколения. Устойчивое экономическое, социальное и кадровое развитие агломерации обусловит мощный мультипликативный эффект для прогрессирования входящих в нее территорий.

Проявившиеся за последние годы и все более усиливающиеся центробежные тенденции приводят к увеличению маятниковой миграции. Регулярное совершение местным населением поездок из пригородов в город в культурных, учебных, досуговых целях, а другими словами – маятниковая миграция, является одним из основных факторов, свидетельствующих о высоком кадровом распределении населения и развитии агломерационных процессов.

В результате исследования транспортной инфраструктуры Научно-проектным институтом «БелНИИПградостроительства» выявлено, что ежедневно на личном и общественном транспорте въезжают в город и выезжают из него около 93 тыс. человек: примерно 52 тыс. на личном транспорте и 41 тыс. - на общественном. Эти данные позволяют сделать вывод о высокой степени маятниковой миграции населения: в соотношении с численностью города Белгорода (384 425 человек [5]) доля маятниковой миграции составляет около 25 %.

Основные направления создания Белгородской городской агломерации

В ноябре 2015 г. правительством Белгородской области в рамках законотворческой инициативы был подготовлен и внесен на рассмотрение проект закона «О развитии агломераций в Белгородской области». В нем под понятием «агломерация» предлагается понимать совокупность муниципальных образований (городских округов и поселений), объединенных в сложную динамическую, развивающуюся систему с интенсивными производственными, инфраструктурными и экономическими связями, общим использованием прилегающих территорий и ресурсов развития [6].

В международной практике существуют четыре основные модели управления агломерациями (рисунок 1) [7]:

-

1. Единое муниципальное образование (Лос-Анджелес, Торонто, Виннипег, Эдмонтон) .

-

2. Надмуниципальное образование «второго уровня» при сохранении существующих (Париж, Каракас, Монреаль, Лондон, Стокгольм) .

-

3. Договорная форма управления, при которой не создается нового органа муниципального управления, а для решения стратегических задач развития агломерации формируются координационные советы и комиссии (Барселона, Мехико, Буэнос-Айрес) .

-

4. Управление агломерацией со стороны региональных властей (в чистом виде не встречается).

Рисунок 1 – Модели управления агломерациями

В качестве модели управления агломерацией на территории Белгородской области данным проектом закона предлагается третья форма - договорная модель в рамках осуществления межмуниципального сотрудничества. В сравнении с другими она имеет наиболее гибкую систему управления за счет договорного принципа принятия решений. Также крайне важно, что подобная модель может быть реализована в рамках действующего российского законодательства.

При этом территории, входящие в агломерацию, предлагается определить уполномоченному органу правительства Белгородской области на основании методик для выявления границ городских агломерации с учетом предложений органов исполнительной власти, местного самоуправления муниципальных образований, иных организаций [8].

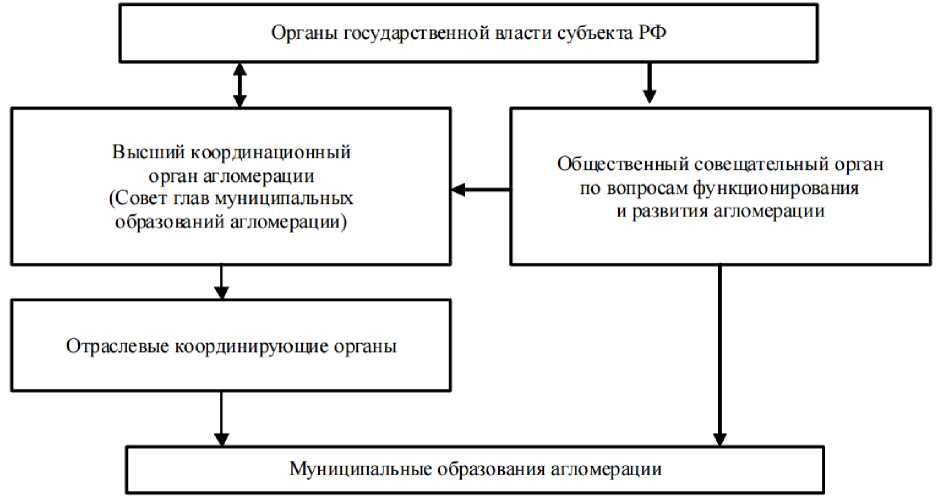

При данной форме управления возможно заключение соглашения о сотрудничестве между органами государственной власти субъекта Федерации и органами местного самоуправления, о создании координирующих органов управления агломерацией и совещательных структур при органах государственной власти субъекта Федерации по вопросам функционирования и развития агломерации. Представим возможный вариант договорной модели управления агломерацией (рисунок 2).

Рисунок 2 – Договорная модель управления агломерацией

Подобная форма управления агломерациями успешно применяется в международной практике. Межмуниципальное сотрудничество, как показывает мировой опыт, является наиболее распространенной формой управления агломерациями. В российском законодательстве отсутствуют нормы, регламентирующие использование публичных соглашений по вопросам совместного решения государственных и общественных задач. Часть 4 статьи 8 Федерального закона № 131 в целях организации межмуниципального сотрудничества разрешает заключение соглашений между муниципальными образованиями, но не конкретизирует порядок их использования. При заключении договоров необходимо учитывать специфику российского законодательства, а также имеющиеся ограничения (согласно Бюджетному кодексу горизонтальное перемещение полномочий и финансовых ресурсов между муниципальными образованиями запрещено). Поэтому в основе эффективного функционирования данной модели лежит взаимная адаптация множества самостоятельных муниципалитетов.

Проектом указанного регионального закона также определены основные принципы и направления взаимодействия органов государственной власти области с органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав агломерации, по вопросам деятельности агломерации, разработки и реализации проектов и программ, направленных на содействие социально-экономическому развитию агломераций, координации управленческих решений и формирования эффективной кадровой политики.

Применение данной модели на практике, как мы понимаем, позволит в полной мере учесть интересы и права муниципальных образований и обеспечить согласованность действий при реализации стратегий устойчивого развития территорий, инвестиционных и инфраструктурных проектов, распределении и эффективном использовании кадрового потенциала муниципальных образований.

Теоретический анализ роли и места кадров в формировании и развитии агломерации свидетельствует, что кадры - ключевой фактор, определяющий в целом продуктивность функционирования агломерации и в частности обеспечение высокого уровня жизни местных сообществ. При этом необходимо понимать, что управленческие кадры агломерационного уровня - особая социально-профессиональная группа, занимающая чрезвычайно важное место в системе управления муниципальными образованиями. Именно от их компетентности, креативности, профессионализма и гражданской ответственности зависит эффективность социально-экономического развития территорий, конечной целью которого является обеспечение соответствующего уровня жизни местного населения [9]. Роль муниципальных кадров в развитии агломерации также обусловлена специфическим положением местного самоуправления в системе публичного управления.

Заключение

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, реализация стратегий развития агломерации и муниципальных образований, входящих в ее состав, возможна при создании эффективной модели межмуниципального сотрудничества, базовыми элементами которой являются управленческий кадровый ресурс и эффективная кадровая политика.

Во-вторых, управленческий кадровый ресурс был, есть и остается главным ресурсом устойчивого развития муниципальных образований и агломераций. Обеспечение муниципальных образований высококвалифицированным кадровым потенциалом при развитии городской агломерации является важнейшей задачей в современных условиях в муниципальном строительстве. Принятая стратегия функционирования, воспроизводства и востребования кадрового потенциала способна ответить на вызовы современности и гарантировать муниципалитетам ведущие позиции по подготовке кадров по стандартам третьего поколения в условиях опережающего развития Белгородской агломерации.

Ссылки:

-

1. Лола А.М. Городское и агломерационное управление в России: состояние и что делать. М., 2013. 318 с.

-

2. Там же.

-

3. План мероприятий («дорожная карта») «Развитие агломераций в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/planning/wg/dk (дата обращения: 03.03.2016).

-

4. Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 г. № 27-пп, утвержденная 25 января 2010 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.belregion.ru/region/priorities/ (дата обращения: 03.03.2016).

-

5. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 г. : отчет Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ). М., 2015.

-

6. О развитии агломераций в Белгородской области [Электронный ресурс] : проект закона. URL:

-

7. Модели управления агломерациями: мировой опыт [Электронный ресурс] // Эксперт. 2013. 8 июня. URL: http://ex-pert.ru/ural/2013/27/modeli-upravleniya-aglomeratsiyami-mirovoj-opyit/ (дата обращения: 03.03.2016).

-

8. О развитии агломераций в Белгородской области [Электронный ресурс] : проект закона. URL:

-

9. Астахов Ю.В. Кадровое обеспечение устойчивого развития муниципальных образований в первом и втором десятилетии XXI в. : монография. Белгород, 2015. С. 61.

(дата обращения: 03.03.2016).

(дата обращения: 03.03.2016).

Список литературы Белгородская городская агломерация как субъект кадрового развития

- Лола А.М. Городское и агломерационное управление в России: состояние и что делать. М., 2013. 318 с.

- План мероприятий («дорожная карта») «Развитие агломераций в Российской Федерации» . URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/planning/wg/dk (дата обращения: 03.03.2016).

- Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 г. № 27-пп, утвержденная 25 января 2010 г. . URL: http://www.belregion.ru/region/priorities/(дата обращения: 03.03.2016).

- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 г.: отчет Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ). М., 2015.

- О развитии агломераций в Белгородской области : проект закона. URL: http://www.belduma.ru/draft/draft_detail.php?fold=015&fn=2699-15 (дата обращения: 03.03.2016).

- Модели управления агломерациями: мировой опыт //Эксперт. 2013. 8 июня. URL: http://ex-pert.ru/ural/2013/27/modeli-upravleniya-aglomeratsiyami-mirovoj-opyit/(дата обращения: 03.03.2016).

- О развитии агломераций в Белгородской области : проект закона. URL: http://belduma.ru/pdf/1407614-1407645.pdf (дата обращения: 03.03.2016).

- Астахов Ю.В. Кадровое обеспечение устойчивого развития муниципальных образований в первом и втором десятилетии XXI в.: монография. Белгород, 2015. С. 61.