Белокаменная резьба в декоре фасадов храмов Ярославля начала XIII в. (наблюдения и предварительные выводы)

Автор: Рузаева Е.И., Энговатова А.В., Яганов А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые и славяно-русские древности

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

При археологических исследованиях ярославских церквей начала XIII в., проведенных Институтом археологии РАН в 2005-2009 гг., обнаружено небольшое количество фрагментов белокаменной резьбы. Несколько обломков белокаменной резьбы хранится в Ярославском музее-заповеднике. Задача этой статьи состоит в атрибуции найденных артефактов и более широко - в постановке вопроса о применении резного декора в храмах Северо-Восточной Руси, построенных из плинфы в начале XIII в.

Древнерусская архитектура начала xiii в, ярославль, успенский и спасский соборы, фасадный декор кирпичных зданий, белокаменная резьба, анализ ее иконографии

Короткий адрес: https://sciup.org/143175986

IDR: 143175986

Текст научной статьи Белокаменная резьба в декоре фасадов храмов Ярославля начала XIII в. (наблюдения и предварительные выводы)

В данной работе мы попытаемся проанализировать имеющийся материал, а также предположить его функциональное назначение и характер размещения на фасадах.

-

1 Работа выполнена в рамках темы НИР «Хронологические индикаторы культурного слоя средневекового города (Торжок и Ярославль)» (НИОКТР ААА-А20-120070990064-2).

-

2 Дабы не увеличивать объем статьи, по вопросам истории создания и последующего исследования двух ярославских храмов начала XIII в. мы отсылаем читателя к нашей работе: «К характеристике ярославской плинфы начала XIII века и строительства из нее (предварительные наблюдения)» в этом выпуске КСИА.

Факт наличия белокаменной декорации Успенской церкви был констатирован Н. Н. Ворониным. В обзоре своих археологических раскопок, проведенных в 1940 г. в Рубленом городе Ярославля, он указал на фрагменты резного камня, хранящиеся в Ярославском музее. Среди них отмечена «плоская морда, полузве-риная-получеловеческая, представляющая, по-видимому, часть целой фигуры» ( Воронин , 1949. С. 188; 1962. С. 63) и два фрагмента «небольшого прямоугольного камня, украшенные по своим вертикальным сторонам геометрическим орнаментом…», которые по характеру резьбы «напоминают резьбу колончатого пояса Димитриевского собора во Владимире» ( Воронин , 1949. С. 188).

Но если фрагменты с геометрическим орнаментом, как установлено нами, относятся к соборам рубежа XV–XVI вв. и 1660–1663 гг. ( Яганов, Энговатова , 2014), то «плоская морда» – изображение львиной головы – хорошо вписывается в контекст владимиро-суздальской резьбы XII – начала XIII в. По сведениям Н. Н. Воронина, отщеп был найден на месте соборной колокольни, т. е. поступил в музей после ее разборки в 1929 г. По другой версии, он происходит из «фондов соборного дома», то есть хранившейся в нем части коллекции ЯГУАК. Также нами рассматривалась вероятность «неярославского» происхождения рельефа ( Яганов, Рузаева , 2007. С. 239).

Фрагмент с размерами лицевой поверхности 130 × 150 мм3 имеет множественные механические повреждения: от старых, затертых и загрязненных, до свежих, и следы выветривания. В углублениях рельефа и порах известняка сохранились незначительные следы обмазки (побелки) (рис. 1).

Материалом является довольно плотный камень, малопригодный для сложной, тонкой резьбы, поэтому линии рисунка лишь грубо намечены и не подвергались последующей детальной проработке ( Энговатова, Яганов , 2011. С. 150, 151).

Округлая, уплощенная, несколько вытянутая снизу вверх морда изображенного существа смещена с вертикальной оси симметрии. Личина имеет низкий лоб, покрытый редкими прядями шерсти или волос, мясистый нос с широко раздвинутыми ноздрями, выпуклые асимметричные глазные яблоки с заглубленными зрачками, сильно выступающие одутловатые щеки, толстые губы, сжатые посередине. Овал маски обведен бородой или гривой, напоминающей львиную. Просматриваются маленькие округлые уши, которые намечены резчиком в общих чертах и сильно повреждены старыми сколами на рельефе. Толщина сохранившейся белокаменной детали – 6 см, ее хвостовая часть сколота. На боковых поверхностях не просматривается никаких следов перехода к плоскости поля по периметру ма-скарона, поэтому невозможно установить, был ли данный отщеп частью горельефа или, согласно точке зрения Н. Н. Воронина, круглой скульптуры.

Наибольшее количество близких по стилистике львиных личин дает резьба Дмитриевского собора во Владимире. Как отмечает М. С. Гладкая, характерными особенностями таких изображений являются, к примеру, «пасть в виде лежащей восьмерки», челка и грива, представленные «в виде прямо или косо положенных валиков» ( Гладкая , 2002. С. 10). Несмотря на грубость исполнения, рельеф

Рис. 1. Львиная маска из архитектурной коллекции ЯМЗ нельзя отнести к поздним подражаниям. Его подлинность не вызывает сомнения, но происхождение и связь с Успенским собором неясны 4.

В пользу версии, подтверждающей наличие на Успенской церкви 1215 г. белокаменного фасадного декора, свидетельствуют находки, происходящие из шурфа, заложенного в 2008 г. на мысу Рубленого города ( Энговатова, Яганов , 2011. С. 149, 150). Кроме обширного плинфяного материала, он дал три фрагмента белокаменной фасадной резьбы, которую, в отличие от львиной маски, невозможно не связывать со зданием 1215 г.

Все они относятся к резным полуколонкам, вероятно, разным, так как сколы не стыкуются между собой. Они выполнены из довольно мягкого известняка поделочного свойства, без заметных лакун и включений.

Самый крупный фрагмент имеет размеры 168 х 85 мм по лицевой поверхности, в глубину до скола – 63 мм (рис. 2: а ). Он является краем полуколонки, точнее, больше половины детали занимает скругленная плоскость между собственно резьбой и заделкой в кладку (скол примерно соответствует этой границе). Эта плоскость покрыта тонким слоем обмазки. На поверхности хвостовой части

Рис. 2. Фрагменты белокаменной резьбы Успенского собора 1215 г.

детали заметны грубые следы ложчатой тески. На сохранившихся боковых плоскостях следов кладочного раствора не выявлено.

Собственно резьба представлена фрагментом сдвоенного обрамления-стебля, изогнутого по дуге, внутри которого располагался растительный орнамент, вероятно, в виде пальметт. От него сохранились три лепестка: два с заостренными концами и один со скругленным. Высота рельефа – от 4 до 8 мм, в заглубленных складках резьбы непосредственно на белом камне видны пятна колера красноватого оттенка.

Другой осколок (108 × 95 мм; 44 мм) аналогичен вышеописанному (рис. 2: б ). Скругленная плоскость поля здесь сохранилась меньше; от орнамента прослеживается двухчастный стебель и примыкающие к нему с двух сторон лепестки, на резьбе которых заметны следы красноватого колера.

Небольшой (95 × 60; толщина – до 30 мм) удлиненный осколок камня с резьбой был обнаружен в 2009 г. на раскопе «Волжская набережная, д. 1». Он был вторично использован в качестве грузила рыболовной сети, в одном из его углов было просверлено отверстие ( Энговатова , 2009. № 146). Но несмотря на малые размеры, он сохранил лицевую поверхность с участком обрамления и двумя лепестками, относящуюся, как и предыдущие, к полуколонке (рис. 2: в ).

От перечисленных выше отличается четвертый фрагмент резьбы из шурфа 2008 г. (100 × 80 × 25–30 мм; высота рельефа – от 3 до 8 мм) (рис. 2: г). Здесь поле плоское, а не скругленное; заглубленная резьба представляла собой, возможно, ряд пальметт и кринов. Сохранился один округлый завиток и часть второго, зеркально симметричного ему, которые соединялись «перехватом» в виде полумесяца; с противоположной стороны завиток соприкасается с еще одним аналогичным зеркально развернутым элементом. У белокаменного блока с резьбой сохранился участок ребра и отесанной боковой поверхности. Среди находок белого камня на других раскопах Рубленого города фрагментов, которые можно было бы определенно отнести к домонгольской резьбе, нет.

Находки 2008–2009 гг. позволяют сделать следующие наблюдения о белокаменном декоре на фасадах Успенского собора:

-

– три осколка белокаменных блоков из четырех происходят из однородной засыпки, которую по материалу можно отнести ко времени разборки Успенского собора 1215 г. на рубеже ХV–XVI вв.;

-

– для резьбы использован идентичный по характеристикам известняк – мягкий, с небольшими порами;

-

– три из четырех фрагментов имеют однотипную резьбу и относятся к полуколонкам.

В Спасском монастыре три фрагмента белокаменных деталей с резьбой были найдены при археологических исследованиях М. К. Каргера 1958 г.5 Еще один сколотый блок с рельефным орнаментом происходит из раскопок Архитектурно-археологической экспедиции Государственного Эрмитажа 1986 г. На наличие резьбы в Спасском соборе указывал Н. Н. Воронин, видимо, имевший возможность ознакомиться с находками 1958 г.: «Обломки резного белого камня представляют части орнаментального мотива – пальметты в круге, может быть, повторявшегося и образовавшего орнаментальный резной пояс» ( Воронин , 1962. С. 66). Впоследствии О. М. Иоаннисян отметил, что «включение резных белокаменных деталей в плинфяную кладку, нехарактерное для киево-черниговских памятников рубежа XII–XIII вв., явилось данью собственной северо-восточной традиции и еще больше подчеркивало пластическую разработку фасадов» ( Иоаннисян , 1997. С. 212–214).

Происхождение артефактов не вызывает сомнения – они имеют отношение к декору Спасского собора 1216 г. Все четыре фрагмента чрезвычайно близки по исполнению и, видимо, принадлежат одной композиции. Использованный известняк поделочного свойства, техническое исполнение рельефа визуально близко успенским деталям. Судя по толщине фрагментов, резьбу намеренно скалывали с поверхностей блоков при их перетеске для других целей, возможно, при строительстве в 1617–1619 гг. на месте домонгольского собора Входоиерусалимской церкви.

Один из фрагментов (115 × 180 мм; толщина – 105 мм) – угол белокаменного блока (рис. 3: а ). На плоском поле рельефа вблизи ребра и боковых поверхностях наблюдается характерная ложчатая теска полосами. Орнаментальная резьба (высота – 5–7 мм) состоит из широкого дугообразного двухчастного стебля, к которому снаружи примыкает листок, контур которого заполнен порезкой.

и б в

Рис. 3. Фрагменты белокаменной резьбы Спасского собора 1216 г. Спасо-Преображенского монастыря из архитектурной коллекции ЯМЗ

С другой стороны этого листка сохранился небольшой участок закругленной формы с утраченной лицевой поверхностью – часть еще одного листка либо стебля. Внутри дугообразного обрамления, на краю скола видна часть еще одного поврежденного лепестка.

Этот обломок стыкуется с другим, меньшего размера (90 × 120 мм; толщина – 70 мм), также сохранившим часть боковой поверхности блока (рис. 3: б ). Резьба представляет собой крупный лепесток с заостренным концом, обведенный рамкой по контуру и заполненный внутри порезкой из более мелких листьев. На небольшом участке просматривается также след сбитого рельефа дугообразного обрамления.

В отличие от первых двух, относящихся к плоскому блоку, третий фрагмент (100 × 170 мм; толщина – 90 мм), видимо, был частью полуколонки, так как фон резьбы на нем образует скругленную поверхность (рис. 3: в ). Ребра детали утрачены, но, видимо, этот фрагмент располагался на краю рисунка, поблизости от места заделки в кладку. Рельеф представляет собой изогнутый двухчастный стебель, раздваивающийся на практически прямую и дугообразную половины. Внутри дуги сохранился лишь небольшой участок фона, заглубленного относительно внешней поверхности.

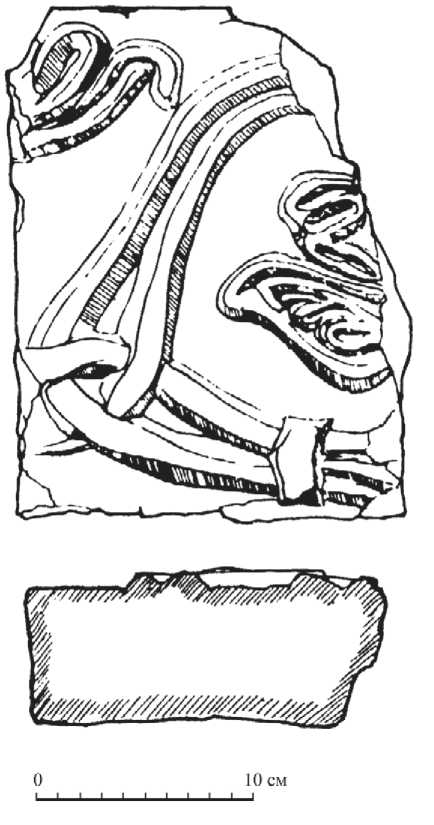

ААЭ Государственного Эрмитажа найден крупный фрагмент плоского блока (240 × 185 мм; толщина – 75 мм) с орнаментальной резьбой аналогичного характера (рис. 4). На нем два сдвоенных стебля переплетаются, образуя узел. Между стеблями сохранились фрагменты двух крупных листьев (часть пальметты?), контуры которых заполнены мелкой порезкой, и более мелкого пальметтообразного «цветка» ( Иоаннисян , 1997. С. 221).

Рис. 4. Чертеж фрагмента белокаменной резьбы из находок в Спасо-Преображенском монастыре ААЭ ГЭ 1986 г.

В складках резьбы трех фрагментов сохранились минимальные следы известковой обмазки, но покрасок нигде не прослеживается. На боковой поверхности одной из деталей (рис. 3: а ) зафиксирован тонкий (до 3 мм и менее) слой кладочного раствора белого цвета, содержащего небольшое количество наполнителя из мелкого песка, что указывает на применение жидкой известковой смеси, которой заполнялись швы плотно притесанных блоков. Как эта белокаменная технология соседствовала с кладкой из плинфы, для которой использовались толстые швы с раствором, содержащим наполнитель средней фракции, не вполне ясно.

Место находки трех фрагментов определяется довольно точно – траншея, заложенная при исследованиях 1958 г. вдоль алтарных апсид Спасского собора 1515 г. и части северной стены Входоиерусалимской церкви 1617–1619 гг. Артефакт, обнаруженный в 1986 г., согласно тексту отчета, находился среди кусков тесаных блоков «в кладке… завала», лежащего «вплотную к внутреннему обрезу кладки фундаментов собора XVI в.» в «осевой точке апсиды» ( Иоаннисян , 1986. Л. 12)6. С большой долей осторожности можно предположить, что декор относится к северному фасаду Спасского собора 1216 г.

Подобное сочетание кирпичной кладки и белокаменной резьбы в этот период не имеет аналогов вне Ярославля. Как мы уже отмечали, ближайшими прото-типами данной строительной технологии могут быть две постройки: ранняя – Борисоглебский собор в Чернигове (между 1115 и 1123 гг., по П. А. Раппопорту: Раппопорт , 1982. С. 41) – и значительно более поздняя и близкая ярославским храмам по времени – Борисоглебский храм в Старой Рязани (1190-е гг., по Л. А. Беляеву: Беляев , 2005. С. 139), но ни в одном, ни в другом случае мы не можем наблюдать in situ ни мест установки белокаменных деталей в кирпичной кладке, ни даже их следов. Поэтому невозможно с уверенностью судить не только о технологических моментах установки резных блоков, но иногда и о принадлежности этих элементов конкретному зданию (как, например, в случае со Старой Рязанью)7.

Судя по невысокому рельефу, его огрубленному схематичному исполнению, произвольно расположенным осям раппортов орнамента, который не связан с разбивкой на блоки, резьба ярославских храмов выполнялась по месту, а не вырезалась до установки блоков в кладку стен с подгонкой рисунка. Исключением является деталь с львиной маской, которая заметно отличается от образцов, найденных при раскопках, и относится к распространенному во владимиро-суздальском зодчестве типу фасадной скульптуры.

Несмотря на значительную площадь археологических исследований (как, например, в Спасском монастыре), находок фрагментов декора крайне мало, что может говорить о локальном применении белокаменной резьбы на фасадах. Например, судя по сколам колонок, ею могли быть украшены перспективные порталы. С большим сомнением следует отнестись к реконструкциям, выполненным по результатам раскопок ААЭ ГЭ. Здесь на фасадах комплекса Спасского собора и мифической Входоиерусалимской церкви 1216–1221 гг. показаны аркатурный пояс под окнами верхнего света четверика, белокаменные капители и «панно» в центральной закомаре. Тогда, учитывая перетеску блоков при поздних перестройках, на площадке вокруг собора должно было бы отложиться значительно большее количество осколков белого камня, в том числе и с фрагментами резьбы.

Но в прикладках, сделанных при перестройке Спасского собора во второй половине XV в., мы видим только пористые блоки органогенного известняка, который не пригоден для резьбы, а в стенах Входоиерусалимской церкви 1617– 1619 гг. – гладко обработанные постелистые блоки, широко применяемые в строительстве рубежа XVI–XVII вв. Просмотрев белый камень, использованный в нижних частях стен начала XVII в., мы нигде не увидели поверхностей с характерными для домонгольского времени следами «ложчатой отески», следовательно, во вторичном использовании он не применялся. Значит, при строительстве Спасского собора в 1216 г. этот материал применялся в небольших объемах и, видимо, только для декоративных элементов.

Возможно, приводимые нами аргументы покажутся довольно гипотетичными, но количество и качество доступного археологического материала не дает оснований для окончательных выводов. Главными из них мы считаем подтверждение факта наличия на фасадах Успенского и Спасского соборов белокаменного декора, характер его исполнения – невысокая грубоватая резьба, выполнявшаяся непосредственно на фасаде, ограниченность использования камня.

Остается открытым вопрос атрибуции львиной маски, уверенное отнесение которой к Успенской церкви 1215 г. невозможно по высказанным нами причинам. Если принять эту гипотезу, следует предположить и наличие на фасадах этой церкви богатого и развитого декора, подобного Дмитриевскому собору во Владимире, что, по нашему мнению, все же маловероятно.

Из общих результатов исследований еще раз подчеркнем уникальность для 10-х гг. XIII в. применения белокаменного резного декора на кирпичных фасадах, вкупе с новой технологией кирпичной кладки с тонкими швами. Все это можно рассматривать как попытки унифицировать распространенные в XII– XIII вв. на Северо-Востоке Руси строительные методики, которые по ряду известных и неизвестных причин не получили дальнейшего развития.

Список литературы Белокаменная резьба в декоре фасадов храмов Ярославля начала XIII в. (наблюдения и предварительные выводы)

- Беляев Л. А., 2005. Борисоглебский храм: новые исследования (1999–2004 гг.) // Великое княжество Рязанское. Историко-археологические исследования и материалы / Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: Памятники исторической мысли. С. 105–153.

- Воронин Н. Н., 1949. Раскопки в Ярославле // Материалы и исследования по археологии древнерусских городов / Под ред. Н. Н. Воронина. М.; Л.: Изд-во АН СССР. Т. 1. С. 177–192. (МИА; № 11).

- Воронин Н. Н., 1962. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV вв. Т. 2. М.: Изд-во АН СССР. 557 с.

- Гладкая М. С., 2002. Изображение львов в резьбе Дмитриевского собора во Владимире. Владимир. 153 с. (Дмитриевский собор во Владимире. Материалы и исследования; вып. 2.)

- Иоаннисян О. М. Отчет о работах Ярославского отряда Архитектурно-археологической экспедиции ЛОИА АН СССР и Гос. Эрмитажа в 1986 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 12454.

- Иоаннисян О. М., 1997. Комплекс древнейших построек Спасского монастыря в Ярославле // Древнерусское искусство: Русь. Византия. Балканы. XIII век / Ред. А. Л. Баталов и др. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 199–228.

- Раппопорт П. А., 1982. Русская архитектура X–XIII вв.: каталог памятников. Л.: Наука. 136 с. (САИ; вып. Е1-47.)

- Энговатова А. В. Отчет об охранных археологических раскопках в Ярославле по адресу Волжская наб., д. 1 в 2009 г. // Архив ИА РАН. Р-I. № 30437. Т. 3.

- Энговатова А. В., Яганов А. В., 2011. Новые данные об Успенском соборе XIII в. в Рубленом городе Ярославля // РА. № 3. С. 144–153.

- Яганов А. В., Рузаева Е. И., 2007. Успенский собор в Ярославле. История и археология. Результаты архитектурно-археологического изучения в 2004–2006 годах // Археология: история и перспективы: Третья межрегион. конф.: сб. ст. / Отв. ред. А. Е. Леонтьев. Ярославль: Ярославский музей-заповедник. С. 226–246.

- Яганов А. В., Энговатова А. В., 2014. Археологические находки белокаменного декора и их значение для реконструкции фасадов ярославского Успенского собора рубежа XV–XVI вв. // КСИА. Вып. 236. С. 211–219.