Белокаменные саркофаги в аркосолиях церкви Бориса и Глеба в Кидекше

Автор: Седов вЛ. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Славяно-русские древности

Статья в выпуске: 255, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются две арочных ниши (аркосолии) и находящиеся в них два саркофага, содержавшие останки сына князя Юрия Долгорукого - князя Бориса Юрьевича (умер в 1159 г.), и его жены Марии (умерла в 1161 г.). Этот погребальный комплекс, находящийся в церкви Бориса и Глеба в Кидекше, белокаменном храме середины XII в., является одним из хорошо сохранившихся и наиболее ранних комплексов Владимиро-Суздальской Руси. Он включает в себя также монументальную фресковую живопись в поле аркосолиев. Автор, проводивший в храме археологические раскопки в 2011-2012 гг., приводит аналоги их «зеркальному» расположению в храмах Византии и Древней Руси, а также описывает сами аркосолии и саркофаги в них, вписывая эти сооружения в контекст и типологию погребальных сооружений Владимиро-Суздальского княжества.

Древняя русь, византия, владимиро-суздальское княжество, архитектура, погребения, каменные церкви, аркосолии, расположение аркосолиев в храмах, каменные саркофаги, византийская и древнерусская традиция

Короткий адрес: https://sciup.org/143168969

IDR: 143168969

Текст научной статьи Белокаменные саркофаги в аркосолиях церкви Бориса и Глеба в Кидекше

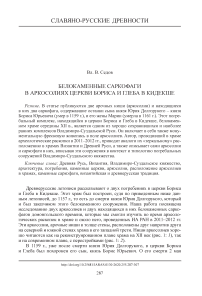

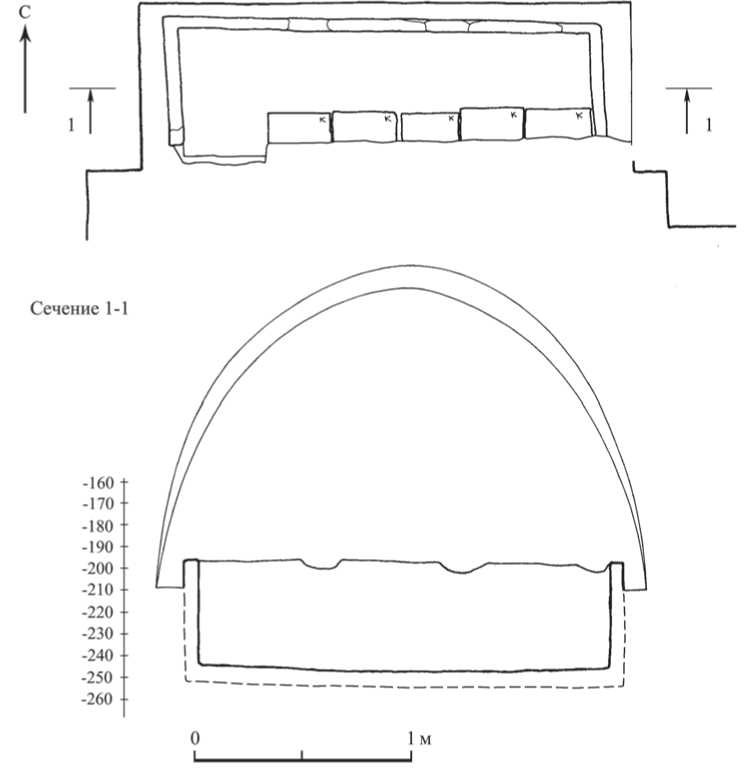

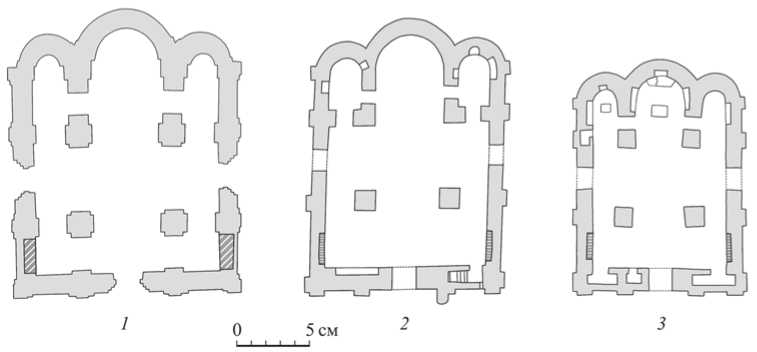

Древнерусские летописи рассказывают о двух погребениях в церкви Бориса и Глеба в Кидекше. Этот храм был построен, судя по приведенным ниже данным летописей, до 1157 г., то есть до смерти князя Юрия Долгорукого, который и был заказчиком этого белокаменного сооружения. Наша работа посвящена исследованию двух аркосолиев и двух находящихся в них белокаменных саркофагов домонгольского времени, которые мы смогли изучить во время археологических раскопок в храме и около него, проведенных ИА РАН в 2011–2012 гг. Эти аркосолии, арочные ниши в толще стены, расположены друг напротив друга на северной и южной стенах храма в его западной трети. Ниши аркосолиев хорошо читаются как на реконструированном плане храма на XII век (рис. 1: 1 ), так и на современном плане, с перестройками (рис. 1: 2 ).

В 1159 г., уже после смерти князя Юрия Долгорукого, в церкви Бориса и Глеба был похоронен его сын, князь Борис Юрьевич. О его смерти 2 мая http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.255.287-307

Рис. 1. Планы церкви Бориса и Глеба в Кидекше.

Слева – обмерный план 1970-х гг., справа – реконструкция плана храма на XII век и последующем погребении в храме, построенном его отцом на месте стоянки святого князя Бориса, а также о присутствии на погребении братьев покойного сообщает Ипатьевская летопись: «В лѣт(о) 6667. Престависѧ Борисъ кн(я)зь Дюргевичь м(е)с(я)ца маѩ въ в д(е)нь и положиша и братia въ ц(е)ркви с(вя)-тою м(у)ч(е)н(и)куюже бѣ създалъ w(те)ць его, Дюрги, на Нерли, въ Кидек-ши, идеже бѣ становище с(вя)тою м(у)ч(е)н(и)ку Бориса и Глѣба» (ПСРЛ. Т. II. Стлб. 493). Примерно так же повествует об этом событии Лаврентьевская летопись (ПСРЛ. Т. I. Стлб. 349). Отметим, что, судя по месяцеслову, 2 мая праздновалось перенесение мощей Бориса и Глеба: см. месяцеслов по церковному обиходу XIII в. за май месяц: «2. Успение св. отца Афанасия. В тъж день принесение мощий св. новоявленную мученику брату Бориса и Глеба» (Макарий, 1995. С. 591).

Другие летописи сообщают такие же сведения, но погребение князя Бориса они относят к 12 мая: «Преставис(ь) Борис кн(я)зь Гюргевичъ м(е)с(я)ця маиа въ 12 д(е)нь, и положиша и братиа въ ц(е)ркви С(вя)тою М(у)ч(е)н(и)ку, юже бѣ създалъ от(е)ць его Гюргии на Ньрли, идѣже бяше становище с(вя)т(о)го Бориса» (цитируем по Летописцу Переславля Суздальского – ПСРЛ. Т. 41. С. 89; похожие известия см: ПСРЛ. Т. VII. С. 67; ПСРЛ. Т. IX. С. 211; ПСРЛ. Т. XV. Стлб. 226; ПСРЛ. Т. XXIII. С. 41; ПСРЛ. Т. XXIV. С. 78; ПСРЛ. Т. 30. С. 68; ПСРЛ. Т. 38. С 129).

В 1202 г. в церкви Бориса и Глеба «посторонь отца и матери» была похоронена дочь князя Бориса Юрьевича Евфросиния: «В лЪт(о) 6710... Ток же зимы престависÿ Борисковна в Кидекши и положена быс(ть) в ц(е)ркви Борису и Глѣбу, посторонь w(т)ца и м(а)т(е)ре, именемь Ýфросиньa» (ПСРЛ. Т. I. Стлб. 417). В летописных источниках больше нет сведений о Евфросинии, а также о ее матери, похороненной, очевидно, где-то рядом с мужем. Однако в церкви находились деревянные надгробия с надписями, на одной из которых сообщается о погребении здесь князя Бориса: «Въ лѣто 6667 (1159 г.) Маiя 12 дня преставися Благовѣрный Великий Князь Борис Георгiевичъ Суждальскiй, сынъ Благовѣрнаго Великаго Князя Георгiя Владiмировича Мономаха – Долгорукаго, братъ же Благовѣрнаго Великаго Князя Андрея Георгiевича Боголюбскаго» (это надгробие располагалось с юга, «справа», как сообщает источник и что видно из его расположения рядом с существующей в юго-восточном углу плитой 1606 г.); надпись на втором надгробии, расположенном, очевидно, с севера (оно сохранилось и сейчас находится в соседнем теплом храме Архидьякона Стефана), называет имя жены князя Бориса Юрьевича и сообщает дату ее смерти: «Въ лѣто 6669 (1161 г.) Апрѣля 15 дня преставися супруга Благовѣрнаго Велика-го Князя Бориса Георгiевича, Благовѣрная и Великая Княгиня Мария» (Иоасаф, 1857. С. 126, 127).

Итак, погребение князя Бориса Юрьевича, судя по поздним, но основанным на каких-то преданиях надписям, находилось в южном аркосолии, устроенном в южной стене храма, а погребение его жены Марии, умершей два года спустя, находилось в северном аркосолии, устроенном в северной стене храма. Где находилось погребение их дочери Евфросинии, умершей в 1202 г., то есть 43 года спустя после смерти отца, мы не знаем, раскопки 2011–2012 гг. не дали здесь никаких данных, и мы вынуждены предположить, что летописное выражение «посторонь» применительно к погребению, расположенному у двух гробниц в противоположных стенах, означает, что княжна была похоронена где-то в западной части храма.

Княжеские погребения в церкви Бориса и Глеба в Кидекше были известны еще в XVII в.: в 1676 г. суздальский воевода Тимофей Савелов видел в проломе гробницы «на правой стороне», которую связывали с князем Борисом Юрьевичем, кости погребенного и его одежду с золотым и серебряным шитьем: «В прошлом 7185 году, бывому в Суждале преосвященному Стефану архиепископу Суждальскому и Юрьевскому, сущу ему в то время по указу святейшаго патриарха в Москве, в чреде священнослужения, имеющийся в Суждале во оно время воевода Тимофей Савелов писал к преосвященному Стефану архиепископу между протчим сице. Ведомо тебе Государю чиню: в нынешнем 7183 годе Апреля в 10 день ездил я по обещанию Печерскаго монастыря что в Нижнем Но-веграде в приписной Кидекоцкой монастырь помолится, и как был я в церкви, и тоя церкви поп Григорий указал мне гробницу камену, на правой стране вшед в церковь, а на гробнице проламано, и я дерзнул со свещею в гробницу посмотреть, и в той гробнице лежат мощи, кости целы, а на мощах одежды с аршин, белою тафтою покрыто, а по верх лежит неведомо какая одежда шитая золотом будто по банбереку, на ней же вышит золотом орел пластанной одноглавной, а от того, Государь, орла пошло на двое шито золотом же и сребром узорами, еще знать. А по сказске тоя попа Григория, и того монастыря старожилов, что де в той гробнице лежат мощи Великаго Князя Бориса Юрьевича Суждальскаго, а та гробница проламана от разорения в древних годех. И то Государь знатно, что те мощи непросто лежат, от древних великих лет кости нетленны, и одежда знать…»; в церкви, по сообщению архиепископа Стефана Суздальского, имелись и другие гробницы князей и «подобия их в той церкви на стенах шаровных строением воображены, и доныне знать» (Федоров, 2012. С. 129, 130; Сиренов, 2011. С. 106, 107).

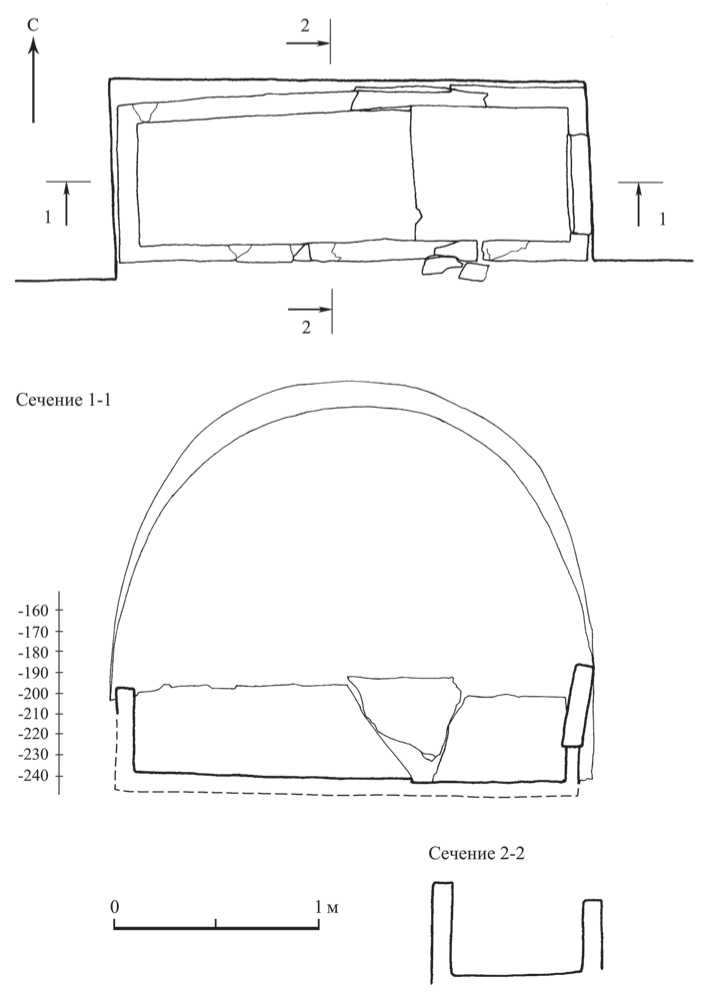

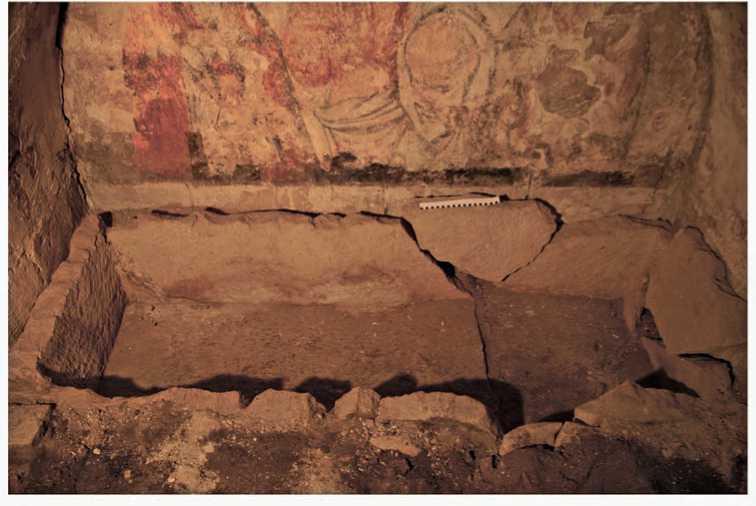

Мы не знаем точно, когда гробницы были раскрыты, когда пространство вокруг них было расчищено и когда пропали костяки погребенных в саркофагах. В настоящее время каменные саркофаги пусты, они стоят в аркосолиях, очевидно, на своих местах, но без крышек (рис. 2). Вероятно, раскрытие было сделано в 1946 г., когда А. Д. Варгановым и Н. П. Сычевым были открыты участки древней фресковой живописи: в северном аркосолии это изображение двух стоящих женских фигур с нимбами посреди стилизованных кипарисов, расчищенное под поздним изображением «Знамения» ( Сычев , 1951. С. 54, 55), в южном старая живопись не сохранилась, а поле аркосолия занято поздним «Деисусом». Одну из женских фигур в северном аркосолии Н. П. Сычев ошибочно принял за изображение жены Юрия Долгорукого; скорее тут можно видеть святых покровительниц княгини Марии, жены (вдовы) князя Бориса Юрьевича.

Н. Н. Воронин коротко писал лишь о двух аркосолиях «под хорами», не упоминая саркофагов; росписи в люнетах аркосолиев он, вслед за Н. П. Сычевым, отнес к времени князя Всеволода Большое Гнездо, то есть к 1180–1190-м гг. ( Воронин , 1961. С. 75). Мы заключаем, что гробницы и аркосолии церкви Бориса и Глеба в Кидекше остались практически неопубликованными, хотя они составляют важнейший погребальный комплекс этого храма и всей Северо-Восточной, или Владимиро-Суздальской, Руси.

Аркосолии в церкви Бориса и Глеба в Кидекше расположены, как уже было сказано, под хорами, в западной части храма, в его северной и южной стенах. Южный аркосолий вмещал в себя погребение князя Бориса Юрьевича (рис. 3; 4), а северный – его жены, княгини Марии (рис. 5; 6). Аркосолии расположены один напротив другого, от одного из них хорошо был виден второй. Сейчас у северного аркосолия размещается лестница на хоры, несколько загромождающая пространство, но и в древности, как показали исследования А. Д. Варганова и А. В. Столетова 1950-х гг., вход на хоры располагался в этом же северо-западном углу храма: об этом свидетельствует древний проем в своде хоров ( Вахтанов , 2009. С. 65).

Аркосолии устроены в толще стены, это арочные ниши, глубина которых достаточна для того, чтобы в нишу помещался белокаменный саркофаг. Стены и свод ниш выложены из блоков белого камня на известковом растворе. Северный аркосолий имеет почти яйцевидный свод высотой 193 см от днища лежащего саркофага, щеки которого развернуты небольшим раструбом (внутренний, пристенный тимпан свода, таким образом, поднят на 183 см), что позволяет взгляду как будто «входить» в аркосолий. Очертания свода южного аркосолия спокойнее (202 см), но арка тут тоже подвышена, имеется и небольшой раструб, такой же, как у северной ниши (пристенный тимпан высотой 189 см). Подвыше-ние арок (отчего арки приобретают яйцевидную форму) не столь уж характерно для зодчества Владимиро-Суздальской Руси, но оно отмечено для подпружных арок Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском, ровесника

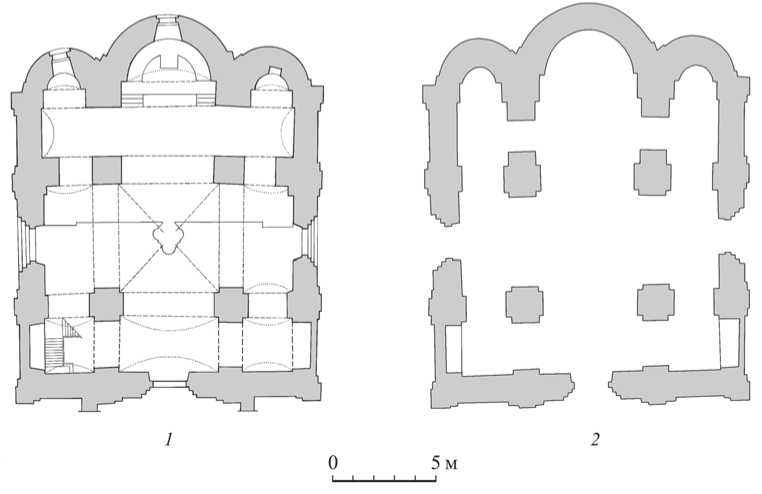

Рис. 2. Вид на южный аркосолий с севера

Рис. 3. План и фасад южного аркосолия с саркофагом, поперечный разрез саркофага

Рис. 4. Вид с севера на саркофаг в южном аркосолии церкви в Кидекше (Котов, 1929. С. 451–455). Ширина аркосолиев примерно одинаковая – 230 см (236 см у южного аркосолия, 226 см – у северного). Глубина их разная: южный аркосолий заглублен на 87–98 см, тогда как северный – только на 76–77 см.

Возникает вопрос о том, когда сооружались аркосолии: в момент строительства самого храма, то есть планировались заранее и предназначались определенным лицам, или они могли вырубаться в стене и затем оформляться новой кладкой. Второй вариант нам кажется практически неосуществимым, особенно в ответственных местах под хорами, где расположены аркосолии Кидекши, но и вообще это маловероятно из-за сложности работ. Столь же маловероятным нам представляется сооружение вместе с храмом только одного, южного, арко-солия для каменного гроба князя Бориса и пробитие стены и оформление северного несколькими годами спустя – для его вдовы Марии.

Нам представляется, что аркосолии всегда связаны с заказом храма и чаще всего предназначались для мест погребения самих заказчиков и их ближайших родственников. Кажется, что расположение аркосолиев и их количество «планировалось» заранее, во время постройки храма. В случае с церковью Бориса и Глеба в Кидекше само посвящение храма определило то, что сын князя Юрия Долгорукого Борис был погребен в этом храме; вполне возможно, что князь Борис Юрьевич как-то участвовал в заказе этого храма вместе с отцом и выговорил себе возможность погребения в нем, а следовательно, обговорил и сооружение двух аркосолиев: для себя и своей жены – друг напротив друга.

Рис. 5. План и фасад северного аркосолия с саркофагом

Нужно сказать, что князь Борис Юрьевич был едва ли не первым князем, погребенным в Северо-Восточной Руси. До этого в немногочисленных каменных храмах этой земли (соборе в Суздале, Спасо-Преображенском соборе в Пере-славле-Залесском и Георгиевской церкви во Владимире) ни один князь погребен не был. Связь имени князя Бориса и посвящения церкви в Кидекше, на которую мы уже указывали, дает представление о том, почему именно в этом храме готовил себе погребение этот князь.

Обратимся к истории жизни этого князя, собранной по данным летописи. В первый раз Борис, пятый (а по летописному списку князей шестой) сын князя Юрия Долгорукого (ПСРЛ. Т. XVI. Стлб. 308), упоминается в феврале 1147 г., когда в Колтеске умер во время похода сын князя Юрия Долгорукого Иван;

Рис. 6. Вид саркофага и живописи в северном саркофаге на следующий день в город прибыли его братья Борис и Глеб Юрьевичи, которые похоронили брата («спрятавше тѣло его»), а затем «идоша с нимъ Соуж-далю (неясное место: но вряд ли с телом брата, а скорее с князем Святославом Всеволодовичем, руководившим походом. – В. С.) къ отцю с жалостью» (ПСРЛ. Т. II. Стлб. 339). В 1149 г. Борис получил от отца, ставшего князем Киевским, в княжение недальний Белгород (ПСРЛ. Т. II. Стлб. 384). В том же 1149 г. во время войны с князем Изяславом Мстиславичем на Волыни (Изяслав, изгнанный Юрием Долгоруким из Киева, сидел во Владимире-Волынском) трое сыновей Юрия вели свои полки на битву: Ростислав, Борис и Мстислав (ПСРЛ. Т. II. Стлб. 389).

В 1150 г. тот же князь Изяслав Мстиславич выбежал из обретенного им Киева, к которому подошли черниговский князь Владимир Давыдович и Юрий Долгорукий, которые встретились у Сетомля и послали в погоню за Изяславом князей Святослава Всеволодовича и «Бориса Дюргевича» (ПСРЛ. Т. II. Стлб. 403).

В 1155 г. Юрий Долгорукий, опять вокняжившийся в Киеве, дал Борису более крупное княжение в Турове (ПСРЛ. Т. II. Стлб. 478, 479). В 1158 г. князь Юрий опять дал сыну Борису Туров (ПСРЛ. Т. II. Стлб. 488). В 1159 г. Борис умер и был, как мы уже знаем, погребен в церкви в Кидекше. О. Н. Рапов, а также В. А. Кучкин (Рапов, 1977. С. 151; Кучкин, 1984. С. 88, 89) предположили, что князь Борис имел какой-то земельный надел или удел в Северо-Восточной Руси, но это не основано на каких-то фактах, а, скорее, на том соображении, что похороненный в Кидекше князь должен был проживать в Ростовской земле и иметь какое-то владение, выделенное ему братом Андреем, что, на наш взгляд, спорно: князь Борис мог проживать здесь в силу того, что его владения в Турове или ином месте были отняты князьями другой ветви Рюриковичей, но не обязательно должен был иметь собственное владение на Северо-Востоке.

Можно думать, что князь Борис Юрьевич был одним из заказчиков церкви Бориса и Глеба в Кидекше, возможно, вместе с отцом, князем Юрием Владимировичем; князь Борис Юрьевич и его брат Глеб, получившие, видимо, только эти, уже христианские, имена ( Литвина, Успенский , 2006. С. 482, 526), должны были питать особое уважение к храму на месте становища их князей-предков и их святых покровителей – Бориса и Глеба. Вполне вероятно, что князь Борис сам заказал устройство двух саркофагов в двух аркосолиях в западной части храма, один напротив другого. При этом Борис был положен в южном аркосо-лии, то есть в несколько более важной части храма, напротив дьяконника, а жена в северной части, обычно (хотя тут были и свои исключения) несколько менее значимой ( Макаров , 1980. С. 72, 73).

Аркосолии церкви Бориса и Глеба в Кидекше, расположенные зеркально, являются, по всей видимости, наиболее ранними известными аркосолиями Северо-Восточной Руси, может быть, самыми ранними. Яйцевидная форма их сводов, напоминающая подобные подпружные арки Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском, тоже, кажется, свидетельствует о ранней дате этих «комар» для захоронения «в стене», как это называют древнерусские летописи. В дальнейшем аркосолии в Северо-Восточной Руси известны во второй половине XII в.: во время перестройки в 1186–1189 гг. храм времени князя Андрея Боголюбского, построенный в 1158–1160 гг., получил обходящую старое ядро с трех сторон галерею, в северной и южной стенах которой расположены арко-солии ( Седов , 2003; 2017). Аркосолий святителя Леонтия в южной абсиде Успенского собора в Ростове, который Н. Н. Воронин относил к собору 1161–1162 гг., соотносится с уровнем пола собора 1213–1231 гг. и принадлежит, видимо, уже началу XIII в. ( Леонтьев , 1992. С. 18). Множество аркосолиев было устроено в стенах собора Рождества Богородицы в Суздале, построенного по заказу князя Юрия Всеволодовича в 1222–1224 гг. ( Седов , 2012).

Есть ли подобные аркосолиям в Кидекше «зеркальные» группы аркосолиев в древнерусской архитектуре? Иконографически точных совпадений с саркофагами один напротив другого в западной трети четырехстолпного храма в древнерусской архитектуре совсем немного.

В Северо-Восточной Руси мы можем указать только на церковь Георгия во Владимире, сооруженную в середине XII в., перестроенную в конце XVIII в., а до перестройки представлявшую аналог церкви Бориса и Глеба в Кидекше (Воронин, 1961. С. 91–100). В перестроенной церкви Георгия в северной и южной стенах западной трети сохраняются две гробницы, из которых южная помещена в аркосолий; гробницы были снабжены поздними надписями, повествующими о погребении здесь князя Федора Ярославича и его матери Феодосии. Эти гробницы в 1900 г. вскрывались, но оказались пустыми (Ушаков, 1913. С. 121–124). Между тем достоверно известно, что князь Федор Ярославич и его мать княгиня Феодосия были погребены в Георгиевском соборе Юрьева монастыря (Янин, 1988. С. 89–118; Седов, 2018). Кому принадлежали гробницы в Георгиевской церкви во Владимире – неизвестно, но при условии, что вторая, северная гробница была тоже помещена в аркосолий, как и южная, это устройство одного погребения напротив другого очень напоминает то, что мы видим в Кидекше.

Нам известны две подобные композиции из расположенных друг напротив друга аркосолиев в новгородской архитектуре XII в. Одна из них находится в Успенской монастырской церкви в Ладоге (Старой Ладоге), которая датируется серединой XII столетия ( Сарабьянов , 2010). Здесь в пространстве под хорами на южной и северной стенах напротив друг друга расположены арочные углубления, которые, впрочем, настоящими аркосолиями не являются, скорее, это подобные аркосолиям арочные ниши, псевдоаркосолии (рис. 7: 2 ). Дело в том, что эти ниши начинаются не от пола, сначала от пола идет стена, а потом на определенной высоте начинается арочная ниша. Это значит, что в этой нише не может быть расположен саркофаг погребения (который обычно расположен у пола). К тому же эти ниши неглубокие, а это тоже делает невозможным установку саркофага. В результате в этих псевдоаркосолиях мы можем видеть имитацию аркосолиев, след традиции, когда погребение в аркосолии даже не предполагается, но сам аркосолий имитируется неглубокой арочной нишей, около которой, возможно, погребения планировались, но в наосе и под полом.

Примерно ту же картину мы видим в церкви Спаса на Нередице, монастырской церкви, построенной по заказу новгородского князя Ярослава Владимировича в 1198 г. Здесь в западной части храма под хорами на южной и на северной стенах расположены начинающиеся на определенной высоте неглубокие ниши (рис. 7: 3 ) – точно такие же псевдоаркосолии, как и в Успенской церкви в Ладоге. Нам эти ниши в церкви на Нередице показались уникальными, что дало возможность предположить здесь влияние княжеского заказа и воспроизведение княжеской погребальной традиции. Так оно, по всей видимости, и было, но с той поправкой, что вариант с зеркально расположенными псевдоаркосолиями

Рис. 7. Планы древнерусских храмов с «зеркальными» аркосолиями: церковь Бориса и Глеба в Кидекше ( 1 ), церковь Успения в Старой Ладоге ( 2 ), Спасо-Преображенская церковь на Нередице ( 3 )

в Нередице мог прямо повторять то решение, какое уже было найдено в сооруженной полустолетием ранее Успенской церкви в Ладоге. В церкви же на Нере-дице два псевдоаркосолия в западной трети дали возможность зодчему устроить подобные ниши по сторонам средней апсиды и на крайних, обращенных в сторону улицы, сторонах боковых апсид.

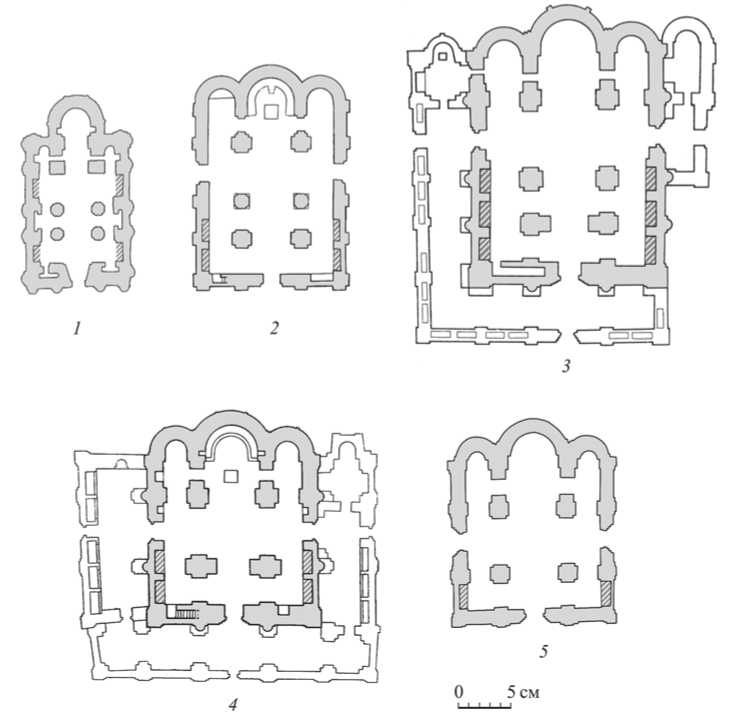

Традицию устройства «зеркальных» аркосолиев, настоящих аркосолиев с гробницами в глубоких арочных нишах, мы находим в Южной Руси, где нам пока известен только один пример храма с одиночными «комарами» на северной и южной стенах, но не как в церкви в Кидекше, где аркосолиии расположены в западной трети, а по-своему: два аркосолия, один напротив другого, расположены в северной и южной ветвях пространственного креста собора Спасо-Евфросиниева монастыря в Полоцке (рис. 8), датированного 1160-ми гг. ( Торшин и др ., 2016).

Однако нам известны примеры с парными и даже тройными аркосолиями, расположенными зеркально. Один из ранних примеров подобного устройства парных аркосолиев на северной и южной стенах представляет «шестистолпная» (четырехстолпная с нартексом) церковь в Переяславле Южном (рис. 8), сооруженная в начале XII в. ( Каргер , 1954а. С. 290–296; 1954б. С. 19–27).

К первой половине XII в. относится сооружение большого «шестистолпно-го» храма Бориса и Глеба в Чернигове. Здесь мы видим две «зеркально» расположенные группы из трех аркосолиев на северной и южной стенах (рис. 8); ар-косолии ритмично размещены в западной трети наоса и в нартексе ( Остапенко , 1950. С. 65, 69, 71; Холостенко , 1967. С. 204, 205).

Наконец, по два аркосолия на южной и северных стенах видим уже в четырех-столпном храме Петра и Павла в Смоленске, сооруженном в середине XII в.; здесь пары аркосолиев расположены в западной трети, под хорами (рис. 8), но также заходят и на линию западных столбов ( Воронин , Раппопорт , 1979. С. 64–90).

Все приведенные примеры говорят о том, что «зеркальное» расположение аркосолиев на противоположных стенах было частью определенной традиции, получившей распространение в храмах Древней Руси. Эта древнерусская традиция, зафиксированная пока только в XII в., имеет аналоги в византийской архитектуре, что объясняется, по всей видимости, приходом пространственных решений для погребений на Русь из Византии. Однако пока известные нам аналоги «зеркальным» аркосолиям или зеркально расположенным саркофагам немногочисленны.

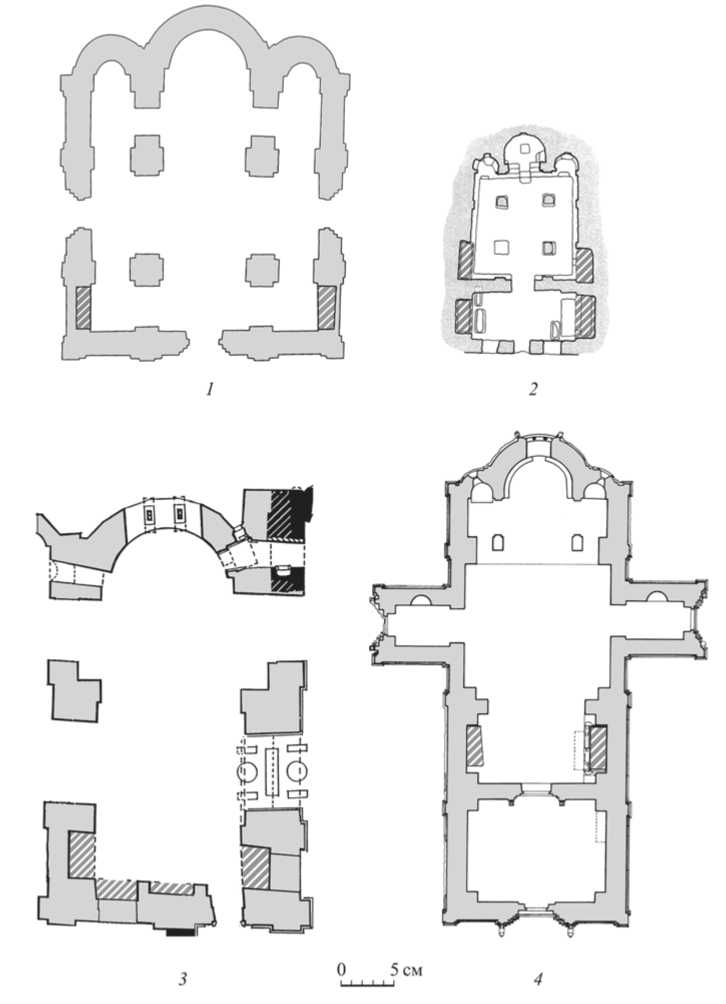

В Каппадокии сохранился пещерный храм средневизантийского времени (X–XI вв.?) типа «вписанный крест» (церковь в районе 16 у храма Чанли Килисе) простого варианта с четырьмя опорами, у которого аркосолии с выдолбленными саркофагами размещены в наосе точно так же, как в Кидекше, в западной трети на противоположных боковых стенах (рис. 9); кроме того, подобные ар-косолии размещены зеркально на боковых стенах нартекса ( Ousterhout , 2005. P. 107, 108. Ill. 173).

В самом Константинополе, в монастыре Пантократора средний храм Михаила Архангела, служивший усыпальницей императора Мануила Комнина и сооруженный в середине XII в.; здесь в западной стене, по предположению Р. Оустерхаута, были погребены император Иоанн II (умер в 1143 г.) и первая

Рис. 8. Планы древнерусских храмов с «зеркальными» аркосолиями

1 – церковь Спаса-Преображения в церковь в Евфросиниевом монастыре в Полоцке;

2 – Воскресенская церковь в Переславле Южном; 3 – Борисоглебский собор в Чернигове;

4 – церковь Петра и Павла в Смоленске; 5 – церковь Бориса и Глеба в Кидекше жена его сына, императора Мануила I, Ирина (она же Берта, умерла в 1160 г.); в западной части церкви типа «купольный зал» (Van Millingen, 1912. P. 219–242; Ousterhout, 2002. P. 9–11), в северной и южной стенах расположены зеркально еще два аркосолия, что очень напоминает ситуацию в Кидекше (рис. 9).

В Сербии назовем монастырь в Студенице, храм которого построен после 1186 г.; в начале XIII в. у южной стены западной трети этого памятника был поставлен гроб ктитора, великого жупана Рашки Стефана Неманя, а напротив него, у северной стены сохраняются остатки другого саркофага, который, возможно, содержал в себе останки умершего в 1228 г. сына Стефана Неманя, короля Стефана Первовенчанного, затем перенесенные в монастырь Жиче. Оба саркофага поставлены примерно на уровне пола, без устройства аркосолиев, так

Рис. 9. Планы древнерусских храмов

1 – Воскресенская церковь в Переславле Южном; 2 – Борисоглебский собор в Чернигове; 3 – церковь Петра и Павла в Смоленске; 4 – церковь Бориса и Глеба в Кидекше

что это несколько другой случай ( Поповиħ , 1992. С. 24–47). Однако само расположение саркофагов в соборе монастыря Студенице (рис. 9) очень напоминает расположение погребальных «комар» в церкви Бориса и Глеба в Кидекше.

Внутри аркосолиев в церкви Бориса и Глеба в Кидекше сохранились белокаменные саркофаги («гробы каменные», по выражению русских летописей). У них не сохранились крышки, и мы можем лишь предположить, по аналогии с другими сохранившимися или известными по публикациям саркофагами, что у них были двускатные крышки с пологими скатами.

Белокаменных саркофагов во Владимиро-Суздальской Руси XII–XIII вв. сохранилось не очень много ( Панова , 2004. С. 83, 84; Беляев , 1996. С. 66–70); есть данные о подобных саркофагах в Успенском соборе во Владимире, они датируются второй половиной XII – началом XIII в. ( Варганов , 2013. С. 120–125; Седов , 2017), еще два саркофага известны в Ростове ( Леонтьев, Иоаннисян , 2008), один саркофаг открыт в кургане у деревни Иворово в районе Старицы ( Крайнов, Гадзяцкая , 1967; Комаров, Елкина , 1976). Мы знаем еще о нескольких подобных саркофагах в соборе Рождества Богородицы в Суздале, в которые позднее положены были представители суздальских князей XV–XVI вв. Они заслуживают отдельного изучения и подробной публикации. В соборе Рождества Богородицы Рождественского монастыря во Владимире обнаружен целый ряд белокаменных саркофагов рубежа XII–XIII вв. ( Беляев и др ., 2018).

Стоящие в аркосолиях церкви Бориса и Глеба в Кидекше белокаменные саркофаги очень неплохо атрибутированы: южный содержал останки князя Бориса Юрьевича, умершего в 1159 г., северный – его жены Марии, умершей в 1161 г. Соответственно, эти саркофаги датируются примерно временем смерти Бориса и Марии: они были изготовлены заранее, для семейной пары, были сразу поставлены в уже готовые аркосолии до 1159 г., когда умер князь Борис, или в этом году. Хотя возможно, что князя Бориса ждал только его саркофаг, а саркофаг во втором, северном, аркосолии был изготовлен уже в 1161 г. В любом случае эти два саркофага относятся к рубежу 1150–1160-х гг. и являются наиболее ранними известными нам саркофагами Северо-Восточной Руси.

Мы видим, что оба саркофага представляют собой каменные ящики, выдолбленные из монолитных кусков белого камня. В плане эти саркофаги трапециевидные, имеют несколько бóльшую ширину в головах и несколько меньшую – в ногах. Стенки саркофагов в целом вертикальные; в некоторых местах они дали трещины или обломаны вверху. На дне сохранились округлые продолговатые следы тел, что характерно для древнерусских саркофагов. Отверстий в днище в этих саркофагах нет, как их нет и в других владимиро-суздальских саркофагах. Это значит, что стыки крышки саркофага с каменным ящиком основной части должны были быть замазаны известью после погребения, о чем свидетельствует Ипатьевская летопись в рассказе о смерти в 1289 г. волынского князя Владимира Васильковича, в котором говорится о том, что тело князя лежало в гробу «не замазано» несколько месяцев, поскольку вдова не могла утолить свое горе (ПСРЛ. Т. II. Стлб. 927).

Оба саркофага поставлены в уровне пола, на известковую заливку его основания. Это значит, что они возвышались над полом, для обозрения были доступны не только их крышки, но и их боковые и, частично, торцовые стенки.

Размеры южного саркофага, князя Бориса Юрьевича, следующие: внутренняя длина 211 см, внешняя – 230 см, ширина стенок 9,0–9,5 см. Ширина в ногах (с востока): внутри – 62 см, извне – 77 см; внутренняя ширина с запада – 65 см. Внешняя ширина с востока – 77 см, с запада – 87 см. Высота стенок – около 45 см, общая высота гроба – 53 см. На расстоянии 38 см от восточной стенки на южной боковой стенке сохранился паз, возможно, для железной стяжки поперек гроба, шириной 11 см.

Размеры северного саркофага, княгини Марии, меньше, чем у саркофага князя Бориса: внешняя длина – 201 см, внутренняя длина – 189 см, высота стенок – 48–49 см внутри, внешняя высота гроба – 56 см, ширина стенок – от 6 до 7 см. С западного, широкого торца внутренняя ширина саркофага – 58 см, внешняя не высчитывается (закрыта кирпичами и обломана). С востока внутренняя ширина – 56 см.

Перед нами очень хорошо высеченные каменные саркофаги из местной породы камня, из которой сложен и храм; это очень дорогостоящие погребальные сооружения, которые закладывают традицию подобных прямоугольных (трапециевидных) монолитных саркофагов в Северо-Восточной Руси в домонгольское время и после, на несколько столетий. Происхождение подобных сооружений, этих «каменных гробов» из белого камня, еще предстоит установить, однако уже сейчас можно сделать предположение о том, что они являются подражаниям цельным каменным (мраморным и шиферным) саркофагам, которые встречаются в Древней Руси в XI в. ( Панова , 2004. С. 76–78) и которые, несомненно, пришли из Византии. Если это так, то мы видим процесс адаптации византийского типа саркофага посредством «перевода» его в местный материал, а также процесс формирования местной погребальной традиции.

Вместе с аркосолиями и фресковой живописью, дошедшей в первозданном виде в северном аркосолии, мы имеем в церкви Бориса и Глеба в Кидекше уникальный по сохранности погребальный комплекс, довольно точно связываемый с погребениями князя Бориса Юрьевича и его жены Марии. Этот погребальный комплекс современен церкви Бориса и Глеба, сооруженной, видимо, в 1150-х гг., еще при жизни князя Юрия Долгорукого, то есть до 1157 г. Этот комплекс из двух расположенных друг напротив друга арочных ниш, арко-солиев, был задуман во время строительства храма; вероятно, была оговорена возможность будущего погребения здесь одного из сыновей князя-ктитора и его жены. В семейный некрополь включены были два аркосолия, два каменных саркофага и живопись в люнетах аркосолиев, по всей видимости, современная живописи других частей храма, то есть относящаяся к 1150-м гг. Вместе эти части составляют выразительный комплекс погребальной архитектуры, погребальных устройств и монументальной живописи, заставляющий заново взглянуть на практику устройства погребальных пространств в Древней Руси и в дальнейшем анализировать связь этих пространств с византийской традицией и формирующиеся различия.

Список литературы Белокаменные саркофаги в аркосолиях церкви Бориса и Глеба в Кидекше

- Беляев Л. А., 1996. Русское средневековое надгробие. М.: Модус-Граффити. 563 с.

- Беляев Л. А., Глазов В. П., Зыков П. Л., Иоаннисян О. М., 2018. Погребальные сооружения XII-XV веков на месте собора Рождества Богородицы во Владимире (по материалам работ 1997-2000 годов) // Земли родной минувшая судьба… К юбилею Андрея Евгеньевича Леонтьева. М.: ИА РАН. С. 62-72.

- Варганов А. Д., 2013. Отчет по производству ремонтно-реставрационных работ в памятнике архитектуры «Успенский собор» в гор. Владимире за период 1950 -1954 гг. Археологическое наблюдение при производстве земляных работ в 1951 г. // Тимофеева Т. П. Исследования по истории Владимирского Успенского собора. М.; СПб.: Альянс-Архео. С. 120-140.

- Вахтанов С. Н., 2009. Реставрация церкви Бориса и Глеба в Кидекше. 1955-2008 гг. // Материалы исследований. Вып. 15. Владимир: Владимиро-Суздальский музей-заповедник. С. 62-66.

- Воронин Н. Н., 1961. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV веков. Т. I. М.: Изд-во АН СССР. 583 с.

- Воронин Н. Н., Раппопорт П. А., 1979. Зодчество Смоленска XII-XIII вв. Л.: Наука. 414 с.

- Иоасаф (иеромонах), 1857. Церковно-историческое описание суздальских достопамятностей. Чугуев. 129 с.

- Каргер М. К., 1954а. Памятники древнерусского зодчества в Переяслав-Хмельницком // Зодчество Украины: сб. Киев: Изд-во Академии архитектуры Украинской СССР. С. 271-296.

- Каргер М. К., 1954б. Розкопки в Переяславi-Хмельницькому в 1952-1953 рр. // Археологiя. Т. IX. С. 3-29.

- Комаров К. И., Елкина А. К., 1976. Курганный могильник в окрестностях г. Старицы // Восточная Европа в эпоху камня и бронзы. М.: Наука. С. 226-238.

- Котов Г., 1929. Очертание арок во Владимиро-Суздальском зодчестве XII века // Сообщения Государственной академии истории материальной культуры. II. Л.: Изд. ГАИМК. С. 450-474.

- Крайнов Д. А., Гадзяцкая О. С., 1967. Исследования в Верхнем Поволжье // АО 1967 года. М.: Наука. С. 23-25.

- Кучкин В. А., 1984. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X-XIV вв. М.: Наука. 348 с.

- Леонтьев А. Е., 1992. Отчет о полевых исследованиях Волго-Окской экспедиции Института археологии РАН в 1992 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1, Р. 1, дело 17535. С. 18

- Леонтьев А. Е., Иоаннисян О. М., 2008. Погребения XI в., церковь Иоанна Предтечи в Ростове и история саркофага св. Леонтия Ростовского // Московская Русь. Проблемы археологии и истории архитектуры. К 60-летию Л. А. Беляева. М.: ИА РАН. С. 43-51.

- Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б., 2006. Выбор имени у русских князей в X-XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики. М.: Индрик. 740 с.

- Макарий (Булгаков), 1995. История русской церкви. Кн. 2. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. 670 с.

- Макаров Н. А., 1980. Топография погребений в древнерусских храмах XI-XIII вв. // Тезисы докладов советской делегации на IV Международном конгрессе славянской археологии (София, сентябрь 1980 г.). М.: Наука. С. 71-73.

- Остапенко М. А., 1950. Дослiдження Борисоглiбського собору в Чернiговi // Архiтектурнi пам'ятники. Киïв: Видавництво Академiï архiтектури Украïнськоï РСР. С. 64-72.

- Панова Т. Д., 2004. Царство смерти. Погребальный обряд средневековой Руси XI-XVI веков. М.: Радуница. 181 с.

- Поповиħ Д., 1992. Српски владарски гроб у средньем веку. Београд: Институт за историjу уметности Филозофског факултета. 214 с.

- ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку. М.: Изд-во вост. лит., 1962. 577 с.

- ПСРЛ. Т. 2: Ипатьевская летопись. М.: Языки русской культуры, 1998. 604 с.

- ПСРЛ. Т. 24: Типографская летопись. М.: Языки русской культуры, 2000. 271 с.

- ПСРЛ. Т. 30: Владимирский летописец; Новгородская вторая (архивская) летопись. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 239 с.

- ПСРЛ. Т. 38: Раздзивиловская летопись. Л.: Наука, 1989. 175 с.

- ПСРЛ. Т. 41: Летописец Переславля Суздальского. М.: Археографический центр, 1995. 164 с.

- ПСРЛ. Т. 7: Летопись по Воскресенскому списку. М.: Языки русской культуры, 2001. 345 с.

- ПСРЛ. Т. IX: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. М.: Языки русской культуры, 2000. 256 с.

- ПСРЛ. Т. XV: Рогожский летописец; Тверской сборник. М.: Языки русской культуры, 2000. 540 с.

- ПСРЛ. Т. XVI: Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки. М.: Языки русской культуры, 2000. 320 с.

- ПСРЛ. Т. XXIII: Ермолинская летопись. М.: Языки славянской культуры, 2004. 239 с.

- Рапов О. Н., 1977. Княжеские владения на Руси в X - первой половине XIII в. М.: Изд-во МГУ. 260 с.

- Сарабьянов В. Д., 2010. Успенский собор Старой Ладоги и хронология ладожского храмового строительства // Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. Т. 2 / Отв. ред.: Е. Н. Носов, С. В. Белецкий. М.: Ломоносовъ. С. 266-310.

- Седов Вл. В., 2003. Погребения «святых князей» и архитектура княжеских усыпальниц Древней Руси // Восточнохристианские реликвии / Ред.-сост. А. М. Лидов. М.: Прогресс-Традиция. С. 447-481.

- Седов Вл. В., 2012. Необычные формы Суздальского Рождественского собора // Археология Владимиро-Суздальской земли. Материалы научного семинара. Вып. 4. М.-СПб. С. 184-196.

- Седов Вл. В., 2017. Саркофаг князя Всеволода Большое Гнездо в Успенском соборе (по данным Н. Н. Воронина) // КСИА. Вып. 248. С. 278-289.

- Седов Вл. В., 2018. Княжеские саркофаги Георгиевского собора Юрьева монастыря // Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. № 2. С. 142-158.

- Сиренов А. В., 2011. Описания древнерусских некрополей в рукописях XVI-XVII вв. // РА. № 1. С. 106-110.

- Сычев Н., 1951. Предполагаемое изображение жены Юрия Долгорукого // Сообщения Института истории искусств. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 51-62.

- Торшин Е.Н., Дук Д.В., Иоаннисян О.М., Зыков П.Л., Коц А.Л., 2016. Галерея Спасо-Преображенской церкви Евфросиниева монастыря в Полоцке (Предварительные итоги архитектурно-археологических исследований) // Беларускае Падзвiнне: вопыт, методыка i вынiкi палявых и мiждысцыплiнарных даследаванняу. Частка 1. Наваполацк: ПДУ. С. 22-40.

- Ушаков Н. Н., 1913. Спутник по древнему Владимиру и городам Владимирской губернии. Владимир: Губ. тип. 474 с.

- Федоров А., 2012. Историческое собрание о богоспасаемом граде Суждале. Владимир: Гос. Владимиро-Суздальский музей-заповедник. 278 с.

- Холостенко Н. В., 1967. Исследования Борисоглебского собора в Чернигове // СА. № 3. С. 188-210.

- Янин В. Л., 1988. Некрополь Новгородского Софийского собора. Церковная традиция и историческая критика. М.: Наука. 239 с.

- Ousterhout R., 2002. Byzantine Funerary Architecture of the Twelfth Century // Древнерусское искусство. Русь и страны Византийского мира. XII век / Отв. ред. О. Е. Этингоф. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 9-17.

- Ousterhout R., 2005. A Byzantine Settlement in Cappadocia. Washington D.C.: Dumbarton Oaks Research Library & Collection. 474 p. (Dumbarton Oaks Studies; XLII.)

- Van Millingen A., 1912. Byzantine Churches in Constantinople. Their History and Architecture. London: Macmillan and Co. 339 p.