Белорусский кинематограф: культурное наследие как фактор суверенности

Автор: Ипполитов С.С.

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 3 (7), 2023 года.

Бесплатный доступ

Залогом успешного развития белорусского кинопроизводства и кинопроката по-прежнему проектов. Такая ситуация, с одной стороны, обеспечивает отрасль гарантированным государственным заказом, определяя ее устойчивость в условиях рыночной экономики и острой внешней конкуренции. С другой стороны, исследователи и профессионалы рынка отмечают недостаточную гибкость отрасли и учет кинопроизводством вкусов и меняющихся интересов белоруской аудитории. Можно считать доказанным использование кинематографа - как наиболее действенного инструмента национальных творческих индустрий - в качестве пропагандистского ресурса в целях дестабилизации общественно-политической жизни страны. Подобные цели достигаются путем создания псевдодокументальных кинофильмов о внутриполитических событиях в республике. Видеоряд, монтаж и лексические приемы, применяемые авторами этих кинолент, зачастую носят экстремистскую окраску, имея своей целью разжигание гражданского конфликта. Белорусскому обществу и государству до сих пор удается успешно противостоять внешней информационной агрессии. Одной из ментальных опор белорусского кинематографа были и остаются фильмы о Великой Отечественной войне как отражение и воплощение художественными средствами национальной памяти народа. Фильмы о войне стали и продолжают оставаться значимой частью нематериального культурного наследия белорусского народа, оказывая влияние на сохранение общественной стабильности. В настоящее время существует зависимость белорусского кинорынка от креативного сектора Российской Федерации. Эта зависимость проявляется на всех этапах цикла кинопроизводства: от приобретения прав на прокат зарубежных фильмов до их дубляжа, копирования и рекламы. Единое языковое и культурное пространство двух дружественных стран создает для белорусских кинопрокатных фирм уникальное окно возможностей: приобретать в России фильмы, уже прошедшие все этапы сложной технологической и правовой подготовки, сокращая таким способом затратную логистику.

Реставрация, республика беларусь, творческие индустрии, кинематограф, культурное наследие, кинопрокат, информационная агрессия, государственная культурная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/170200643

IDR: 170200643

Текст научной статьи Белорусский кинематограф: культурное наследие как фактор суверенности

Кинематографическое искусство и кинематографическая продукция Республики Беларусь за последние десятилетия воплотили в себе все политические и культурные перипетии, выпавшие на долю этого постсоветского государства. Резкое падение культурного и эстетического уровня кинопродукции в 1990-х годах; доминирование произведений западной креативной индустрии на экранах кинотеатров и телевизоров; кризис отечественных киностудий и кинопрокатных компаний; наконец, сложное и постепенное восстановление отрасли при решающей роли государственного регулирования.

Республика Беларусь, находящаяся в самом центре пересечений геополитических интересов глобальных держав, испытывает на себе влияние «мягкой силы» множества акторов, стремящихся завоевать симпатии белорусского народа для реализации собственных внешнеполитических целей. Креативные индустрии вообще и кинематограф в частности становятся в этом контексте крайне важным инструментом воздействия на внутриполитический и культурный дискурс. Попытки дестабилизации в РБ, начавшиеся в августе 2020 г. и поддержанные всей мощью западной пропагандистской машины, – наглядный тому пример. В этой связи обращение национальной белорусской культуры к собственному культурному наследию и его рецепция современной креативной отраслью становится залогом общественной стабильности в условиях внешнеполитического противостояния.

Следует отметить, что становление и развитие отечественного кинематографа находится в центре внимания белорусских исследователей. Так, авторы целого ряда научных публикаций изучают итоги развития и современное состояние отрасли1, делая особый акцент на описании внешнего культурного контекста и места белорусского кинематографа в мировом кинодискурсе. Так, автор исследования «Развитие современного белорусского кинематографа в условиях глока-лизации» справедливо отмечает, что белорусский кинематограф является «пространством пересечения различных культурных влияний и традиций», исходящих из Восточной и Западной Европы. Автор критикует национальный концерн «Бела-русьфильм», фильмы которого якобы «не находят большого отклика и интереса у зрителя; достаточно шаблонны и в тематическом плане редко поднимают актуальные и острые вопросы, и не всегда соответствуют тенденциям европейского кино и запросам общества»2.

Некоторое недоумение в статье вызывает пассаж о «европейских тенденциях», которым белорусский кинематограф якобы не соответствует. Ведь двумя страницами далее автор уверяет читателя, что наиболее надежным путем преодоления кризисных явлений в отечественном кино является «обращение к национальным особенностям культуры, их активном вплетении в киноработы»3. Подобная двойственность восприятия национальной культуры, явленная преподавателем межкультурных коммуникаций Белорусского государственного университета культуры и искусств, хорошо иллюстрирует многовекторность белорусского кинематографического искусства, создатели которого стремятся, с одной стороны, быть в достаточной степени «европейскими», одновременно отдавая себе отчет в том, что залогом успешного развития национальной культуры является ее обращение к собственному культурному наследию.

Особый корпус научно-исследовательских работ по проблемам белорусского кинематографа посвящен отражению событий Великой Отечественной войны в современной культуре Беларуси. Белорусский народ стал одним из самых пострадавших от нацистской оккупации; национальная память, невзирая на минувшие десятилетия, продолжает хранить события тех трагических лет. Поэтому фильмы о минувшей войне продолжают не только снимать с опорой на весомую государственную поддержку, но и смотреть: зрительская аудитория по-прежнему находит в фильмах о Великой Отечественной источник национально-культурной идентичности.

Подобная ситуация побуждает белорусских исследователей внимательно изучать этот культурно-исторический феномен4. Так, в добротной статье И. В. Лашук, на основе данных социологических исследований, изучается отношение различных социальных групп и категорий, включая возрастные, к событиям и значению Великой Отечественной войны в культуре и государственной жизни5. Автор фиксирует неожиданную тенденцию: «наибольшие поколенческие различия зафиксированы по позиции "защита Брестской крепости" – молодежь Беларуси считает данное событие намного более значимым, чем само старшее поколение»6. Подобный феномен может иметь лишь одно правдоподобное объяснение: государственная политика РБ по сохранению национальной памяти и просвещению молодежи увенчалась впечатляющим успехом. Этот тезис находит подтверждение в статьях белорусских авторов, посвященных изучению государственной культурной и просветительской политики: история Великой Отечественной войны стала в Беларуси неотъемлемой частью национального культурного наследия7.

Роль белорусского кинематографа в формировании национальной социокультурной среды также находится в центре внимания исследователей. Этой проблеме посвящено значительное количество опубликованных научных трудов8. Особое внимание в этом контексте уделяется изучению социокультурных процессов в молодежной среде, где борьба за умы и души аудитории в последние десятилетия драматично обострилась9. Некоторые авторы особо выделяют сложившуюся в последние годы многопрофильную молодежную развлекательную инфраструктуру, где, помимо прочего, демонстрируются новинки кинематографа: «стремительно развиваются разнообразные киноклубы: "Movie Night" в "Фиальте" – самый регулярный из ныне действующих минских киноклубов. "Blow Up" в Центре современных искусств, где практикуется просмотр документальных фильмов о современном белорусском и зарубежном искусстве, киноклуб "МЕДиум", "АнтиКино" – позиционируют себя не только как киноклуб, а как площадка для разговоров на сложные темы посредством кинематографа»10.

Другим немаловажным направлением научных исследований кинематографической сферы РБ является подготовка кадров для национальной творческой индустрии. Кинематограф Беларуси исследуется в этом контексте как часть общественной медиасферы; с общими проблемами и достижениями11.

Наибольший интерес в этом смысле представляет белорусский опыт просветительской деятельности, нацеленной на учащихся старших классов общеобразовательных школ, которым предлагается программа курса по выбору «Искусство кино» с русским (белорусским) языками обучения. Заявленная цель программы: «формирование ценностного отношения к произведениям мировой и отечественной экранной культуры. В процессе освоения программы девятиклассники получают возможность ознакомиться с основными этапами развития, художественными особенностями и возможностями киноискусства, с лучшими образцами мировой и отечественной экранной культуры. Одна из важных задач курса – развитие у старшеклассников художественного вкуса в процессе восприятия произведений киноискусства, формирование представлений о структуре кинопроизводства, профессиях в кино и их практической значимости, а также активизация интереса юношей и девушек к белорусской культуре на основе изучения национального кинематографа и творчества белорусских кинорежиссеров. Данная программа включает изучение нескольких разделов (модулей), в которых рассматриваются вопросы истории европейской киношколы, американского кинематографа, национальные особенности киноискусства Азии, Индии, Австралии и других стран (в том числе – экранная культура России и Беларуси)»12.

Столь ценный опыт, безусловно, заслуживает осмысления и анализа российскими педагогами. Богатейший пласт советского кинематографического наследия, сконцентрировавшего в себе знания и эмпирический опыт нескольких поколений, практически не известен современной российской молодежи. Автор настоящего исследования неоднократно беседовал со студентами, задавая им простейшие вопросы и приводя широко известные цитаты из советских фильмов, ставших не только отечественной, но и мировой классикой. К сожалению, лишь очень немногие молодые люди могли идентифицировать предлагаемые к дискуссии сюжеты и символы. Белорусский опыт представляет в этом смысле несомненный интерес, давая шанс приобщить широкие слои российской молодежи к богатейшему отечественному культурному наследию. Тем более что опыт подобной просветительской деятельности был накоплен в 1960 – 1980-х годах, когда в белорусских кинотеатрах проводилась активная работа по пропаганде кинематографического искусства. Исследованию этого опыта посвящена статья З. М. Сосновской13. Автор отмечает, что такая просветительская работа «опиралась на идейное, эстетическое, художественное воспитание зрителей, предполагала вариативность форм. Особое место отводилось работе со зрителями в кинотеатрах таких городов как Минск, Брест, Гродно, Витебск и др.». Указывается на разнообразие форм медиаобразования, которые находили воплощение в многочисленных кинофестивалях, кинопанорамах; беседах за «круглым столом», лекциях; демонстрации тематических фильмов; выставках. Так, для организации просветительской работы в кинотеатре «Партизан» был организован клуб любителей киноискусства «Десятая муза»14.

Национальный кинематограф традиционно находится в центре внимания белорусских властей. Меры по его поддержке и регулированию нашли отражение в нормативных актах, определяющих развитие отрасли на традиционные для республики пятилетние циклы. Так, утратившим сегодня силу Законом РБ «О кинематографии в Республике Беларусь» от 14 июня 2004 г. №292-З был утвержден отраслевой понятийный аппарат, а также крайне важное для индустрии определение «национального фильма» (ст. 16). Под национальным фильмом белорусский законодатель подразумевает картины, отвечающие следующим требованиям: «производителем фильма (продюсером) или одним из производителей фильма (продюсеров) является юридическое лицо Республики Беларусь, при этом получателем средств является резидент Республики Беларусь; работы и услуги в рамках производства фильма осуществляются резидентами Республики Беларусь на территории Республики Беларусь (за исключением выполнения работ и оказания услуг, которые в Республике Беларусь не выполняются или не оказываются, а также случаев, когда производство фильма осуществляется совместно с иностранными производителями (продюсерами)); не менее 70 процентов состава съемочной группы составляют граждане Республики Беларусь (за исключением случаев, когда производство фильма осуществляется совместно с иностранными производителями (продюсерами)»15. Фильмы, подпадающие под названные критерии, могут претендовать на государственное финансирование из республиканского бюджета.

Продолжением такой культурной политики регулярно становятся подзаконные акты, формирующие конкретные направления развития отрасли на пятилетний срок. Например, Постановление Совета Министров РБ от 30 января 2023 г. №74 «О Государственной программе "Культура Беларуси" на 2021 – 2025 годы» или Кодекс о культуре, стратегия развития киновидеотрасли Беларуси на 2015 – 2020 годы16. Так, Кодекс о культуре, развивает и конкретизирует положения Закона кинематографии от 2004 г. в части, касаемой национальных фильмов, относя к ним произведения кинематографа, которые отражают важнейшие события национальной истории и культуры, современной жизни Беларуси, посвящены общечеловеческим гуманитарным, социальным и моральным проблемам, событиям мировой истории, которые имеют важное социально-культурное значение для Республики Беларусь.

При этом Кодекс регламентирует порядок экспертной оценки фильмов, содержащих элементы эротики, насилия и жестокости. Они направляются Министерством культуры или юридическим лицом, им уполномоченным, в Республиканскую экспертную комиссию по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости для получения экспертного заключения17.

***

Острое геополитическое противостояние мировых держав предсказуемо и в очередной раз поставили белорусское общество перед необходимостью ментального и цивилизационного выбора. В этом смысле экономическая агрессия западных государств против Беларуси, повлекшая заметные негативные последствия для национального рынка, обусловила переориентацию на Восток не только товарных потоков и производственной логистики – последние годы стала проявляться тенденция по усиленной интеграции творческих индустрий страны с креативным сектором союзников. Недальновидная политика коллективного Запада, заявившего об «изоляции Минска» и о наложении на Беларусь различного рода незаконных экономических рестрикций, привела к закономерному результату: сотрудничество белорусских представителей творческой индустрии, науки, культуры с их восточными партнерами – РФ и КНР – усилилось многократно. Насколько необратимой окажется эта тенденция, покажет время, но на данном этапе чем агрессивнее оказывается внешнее давление на общественную и экономическую жизнь Беларуси, тем увереннее развиваются ее связи с традиционными союзниками, обуславливая «восточную» ориентацию страны на многие годы вперед.

Одним из проявлений названной тенденции стало появление значительного количества исследовательских работ, посвященных изучению креативных белорусских индустрий и кинематографа в их числе, написанных китайскими учеными, что является свидетельством взаимного интереса сторон к сотрудничеству в этой сфере18. Оценивают взаимные подходы и белорусские ученые19. При этом точками взаимного ментального и культурного соприкосновения для белорусской и китайской аудитории остаются события ХХ века, оставившие неизгладимые следы в национальном сознании обоих народов: Великая Отечественная война для Беларуси и Японо-Китайская война 1937 – 1945 гг. для Китая, где обе нации понесли ужасающие людские потери. Так, в статье Ао Сунь, посвященной сравнительному анализу белорусского и китайского кинематографа о событиях Второй Мировой войны, автор указывает на общность исторической судьбы двух народов, отображенной на экране: «В белорусских и в китайских военных фильмах отражена враждебная и агрессивная политика империалистической Японии и нацистской Германии под названием "новый порядок". Захватчики по отношению к местному населению являли свою звериную сущность, действовали с особой жестокостью». Опираясь на этот эмоциональный посыл, автор заявляет о том, что «несмотря на достаточно высокую степень изученности фильмов о великой войне в белорусском и китайском киноведении, существует необходимость рассмотрения этого феномена в контексте мирового кинематографа, а также через сопоставительный анализ данных явлений»20. Ао Сунь в своей статье признает, что «ранние китайские военные фильмы были большей частью политической пропагандой», однако приходит к справедливому для кинематографа обеих стран утверждению: «несмотря на мнения некоторых скептиков, что военные фильмы изживают себя, роль кинолент военной тематики в современном мире очевидна – она влияет на нравственное здоровье нынешних и будущих поколений. Зрителям всегда будут интересны герои, которые проходят испытания временем, держат серьезный жизненный экзамен, увлекая своими подвигами за собой»21.

С довольно неожиданного ракурса исследует типологическую и культурную общность белорусского и китайского кинематографа студент Белорусского государственного университета из КНР Е СыСы. Автор изучил культурные ориентиры белорусских и китайских изданий о кино на материале старейшего белорусского отраслевого журнала «На экранах» и его китайского аналога «Movie view». По мнению исследователя, культурная общность национальных творческих индустрий обнаруживается в «сохранении традиций отечественного кинематографа; минимизации доминирования кинопродукции зарубежного производства, транслирующего ценности прежде всего западной культуры; обращении в материалах кинокритиков, арт-исследователей к прошлому своей страны, темам патриотизма, национально-государственной идентичности; воспитании эстетического вкуса, а также акцентирование внимания реципиента на наиболее значимых культурных архетипах (преемственность традиций, дифференциация добра и зла, жизни и смерти, прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного)»22. Различия автор обнаружил в стилистике критических и обзорных материалов о кинематографе: если в китайском журнале информация подается с обильным использованием неологизмов и англицизмов, то литературный язык белорусской специализированной прессы более традиционен и свободен от иностранных заимствований.

В названной статье внимание читателя акцентируется на пункте 16 Совместной декларации РБ и КНР об установлении отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства от 15.09.2022 г. Документ декларирует, в числе прочего, расширение сотрудничества в области образования, культуры, туризма, кино и телевидения23. Е СыСы предлагает вывод о необходимости культурного взаимодействия двух стран, которое неизбежно найдет свое отражение не только на культурных, но и на политических, экономических отношениях между государствами24.

*“

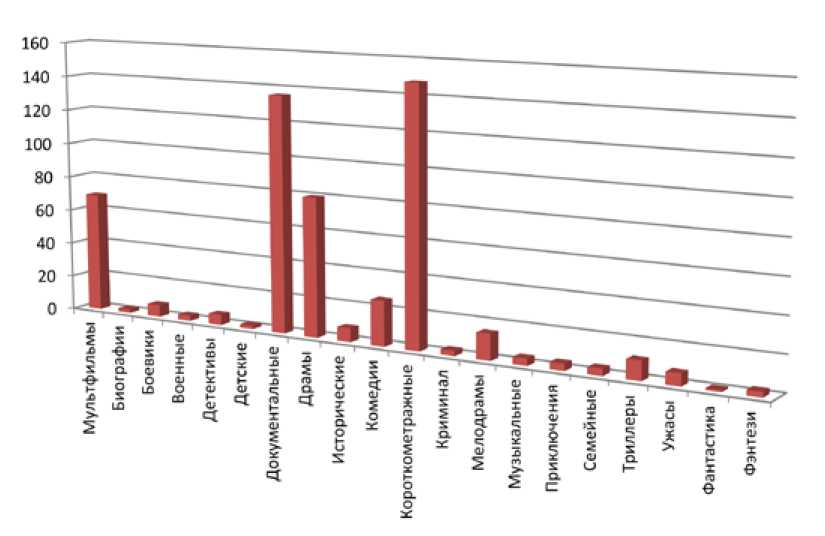

Исследовать жанровое разнообразие белорусского кинематографа позволяет российский ресурс «Кинопоиск»25, где имеется возможность установки требуемых фильтров по дате выхода фильма на экраны, жанру, рейтингу, названию, стране происхождения и зрительским оценкам. По состоянию на август 2023 г. имеется информация о 563 фильмах, произведенных на белорусских киностудиях. Подавляющее большинство из представленных картин относятся к постсоветскому периоду республики – с 1991 года. Лишь пять фильмов имеют более раннюю датировку.

«Кинопоиск» – развлекательный ресурс. По этой причине осуществлять корректные замеры и исследования с его помощью довольно затруднительно – жанровые определения неточны и часто пересекаются (например, музыкальные фильмы и мюзиклы; аниме и мультфильмы; криминал и детективы как отдельные категории поиска). Вместе с тем, названный портал позволяет сформировать довольно достоверную матрицу вкусовых предпочтений и направлений кинопроизводства в Республике Беларусь за тридцать лет независимости. Более того, развернутая система рейтингов и зрительских предпочтений дают возможность оценить востребованность той или иной кинематографической продукции.

Таблица 1. Лучшие 20 фильмов производства Республики Беларусь (по данным портала «Кинопоиск»)

|

№ п/п |

Название |

Год выпуска |

Рейтинг |

|

1 |

«Как медведь друга искал» (мультфильм) |

2019 |

8.4 |

|

2 |

«Купала» |

2020 |

8.3 |

|

3 |

«Брестская крепость» |

2006 |

8.3 |

|

4 |

«Притчи 2» |

2011 |

8.1 |

|

5 |

«Притчи» |

2010 |

8.1 |

|

6 |

«Диди» |

2021 |

8.1 |

|

7 |

«Брестская крепость» |

2010 |

8.0 |

|

8 |

«Друг» |

2021 |

7.9 |

|

9 |

«Выше неба» |

2012 |

7.7 |

|

10 |

«На тебя уповаю» |

1992 |

7.6 |

|

11 |

«Девочка со спичками» |

1996 |

7.6 |

|

12 |

«Лекарство для Веры» |

2021 |

7.5 |

|

13 |

«Кавалеры рек, болот и лесов» |

2012 |

7.5 |

|

14 |

«Наши динозавры» |

2012 |

7.5 |

|

15 |

«Добро пожаловать в семью» |

2021 |

7.4 |

|

16 |

«Из ада в ад» |

1996 |

7.3 |

|

№ п/п |

Название |

Год выпуска |

Рейтинг |

|

17 |

«Хороших девочек не бьют» |

2019 |

7.3 |

|

18 |

«Инсайт» |

2009 |

7.3 |

|

19 |

«Правила геймера» |

2018 |

7.2 |

|

20 |

«Тошка и компьютерный монстр» (мультфильм) |

2019 |

7.2 |

Приведенная выше таблица дает некоторое представление о наиболее популярных белорусских фильмах. При составлении рейтинга учитывались оценки всей аудитории «Кинопоиска»: оценку мог поставить любой зритель, без учета региона пребывания. Тем показательнее оказались результаты: среди абсолютных лидеров оказались три фильма о Великой Отечественной войне, причем два из них посвящены защитникам Брестской крепости: фильмы с одноименным названием вышли на экраны в 2006 (документальный) и 2010 годах, что доказывает неизменное внимание русскоговорящей аудитории «Кинопоиска» к этому героическому эпизоду минувшей войны. При этом среднее число зрителей, принимавших участие в оценке того или иного фильма, вошедшего в топ-20, составило от одной до двенадцати тысяч человек. Фильм «Брестская крепость» (2010) получил более 177 тысяч оценок.

Заметной популярностью пользуются белорусские мультфильмы. Несмотря на серьезные кризисные явления, наблюдаемые в национальной анимации26, белорусским аниматорам удается создавать качественные произведения, привлекающие внимание зрителя. В топ-20 наиболее рейтинговых фильмов белорусского производства вошли четыре мультфильма, причем один из них – «Как медведь друга искал» – занимает первую строчку рейтинга с показателем 8.4. При этом белорусская анимация не может похвастать высокотехнологичным производством: все мультфильмы из рейтинга топ-20 сняты по технологии 2D, т. е. являются рисованными – дорогостоящее зарубежное программное обеспечение для производства 3D-анимации при их создании, очевидно, не использовалось. Тем ценнее, на наш взгляд, успех белорусских мультипликаторов: им удалось завоевать лидирующие позиции исключительно за счет содержательной ценности и художественного мастерства.

На диаграмме 1 хорошо видно, что наибольшую долю белорусского кинопроизводства составляют четыре жанровые группы: мультфильмы, документальные киноленты, короткометражные фильмы и драмы. При этом две лидирующие группы – короткометражные и документальные фильмы – занимают ровно половину доступного для исследования рынка: 282 из 563 белорусских кинокартин, представленных на портале «Кинопоиск». При анализе приведенной выше статистической информации следует учитывать высокую степень возможной погрешности: жанровая принадлежность тех или иных фильмов определяется на портале «Кинопоиск» весьма произвольно, без каких-либо сформулированных критериев. Поэтому фильмы о войне могут быть маркированы в качестве «драмы» или «боевика», а комедия оказаться в разделе «семейные» или «мелодрама». Однако общие предпочтения киностудий и зрительской аудитории в приведенной статистике прослеживаются достаточно четко.

Документальные фильмы белорусского производства охватывают несколько основных тематических блоков:

Ил. 1.

Диаграмма

« Жанровое разнообразие белорусского кинематографа».

-

• фильмы о событиях Великой Отечественной войны («Зондергетто, 2018; «И будет жить Хатынь!», 2013; «Беларусь под немецкой оккупацией 1941– 1944», 2009; «Брестская крепость», 2006;

-

• фильмы о белорусской природе и ее животном мире («Волшебная полянка», 2009; «Великий лес», 2008; «Волчица по имени Дайя», 2008); «Тропой волка», 2007; «Зачарованные болота», 2006; «Последние орлы», 2002; «В царстве бакланов и цапел», 2002; «Братья наши меньшие», 2001);

-

• социальные фильмы («Страна женщин», 2017; «Перекресток», 2014);

-

• биографические и исторические картины («Павел Сухой. Взлетная полоса», 2016; «Бенедикт Дыбовский. Тайны священного моря», 2021).

Значимую роль в белорусской документалистике играет киностудия «Беларусьфильм», где многие годы успешно работает Студия документального кино «Летопись», хорошо известная в профессиональном сообществе уже более сорока лет. Созданная в 1968 году на базе Минской студии научно-популярных и хроникально-документальных фильмов, студия представляет собой структурное подразделение киностудии «Беларусьфильм». За время существования здесь было создано около тысячи документальных фильмов, освещающих все многообразие общественной жизни Беларуси27.

Заметное место в белорусской документалистике занимают фильмы политической направленности. Как показало исследование, в Республике Беларусь на протяжении многих лет изготавливались киноленты, маскирующие под вывеской документально-хроникальных работ мощные пропагандистские кампании, направленные на насильственную смену государственной власти и разжигание в белорусском обществе протестных настроений. Вот, например, полная аннотация документального фильма «Площадь Калиновского» (2007), размещенная на российском портале «Кинопоиск»: «Центр Европы, XXI век. Средневековая диктатура и народ, борющийся за свободу. Дремучая врущая власть и бесстрашные герои. Вооруженные до зубов вассалы и безоружные граждане. Это не фантастика – это хроника событий весны 2006 года. История противостояния незаконных правителей и свободных граждан»28.

Очевидно, что подобная разжигающая ненависть лексика с трудом ассоциируется с понятиями «кинокритика» или «документальный фильм». Отдельным вопросом является размещение подобных произведений и аннотаций к ним на российских сетевых ресурсах: в текущих условиях информационной и экономической агрессии против дружественного Российской Федерации государства такие действия выглядят, как минимум, странно. В этом же ряду политической пропаганды находятся фильмы «Лоботомия» (2010); «Уроки белорусского языка» (2006) и целый ряд других. По странному стечению обстоятельств, продюсерами всех подобного рода картин выступали иностранные граждане. Так, упомянутые выше «документальные фильмы» продюссировали гражданка Эстонии Марианна Каат и гражданин Польши Мирослав Дембиньский. Режиссером «Лоботомии» и «Площади Калиновского» выступил Юрий Хащеватский, автор еще одного «документального» фильма с говорящим названием «Этот безумный, безумный, безумный "Мир"».

Еще одной характерной особенностью подобной белорусской «документалистики» является стремительное – в каком-то смысле, лавинообразное – награждение этих пропагандистских изделий призами всех возможных «международных» конкурсов. Так, фильм «Уроки белорусского языка» (польский: «Lekcja białoruskiego») польского режиссера Мирослава Дембиньского буквально за шесть месяцев – с октября 2006 по апрель 2007 года – получил призы сразу семи фестивалей, проводившихся в Чехии, Украине, Бельгии, Франции, Германии:

-

• Фестиваль документального кино «One World» по правам человека, Чехия – Премия Вацлава Гавела и приз студенческого жюри «ЕС следующего поколения» (март 2007);

-

• Международный фестиваль фильмов о правах человека, Париж – приз студенческого жюри (апрель 2007);

-

• Международный фестиваль фильмов о правах человека «Шаги» в Харькове, Украина – Приз зрительских симпатий (октябрь 2007);

-

• Международный кинофестиваль «Prix Europa» в Берлине, Германия – Специальный приз Европы в категории документальных фильмов для телевидения (октябрь 2007);

-

• Международный фестиваль фильмов о свободе «Festival des Libertes», Брюссель, Бельгия – Приз Фестиваля свобод 2007 (ноябрь 2007);

-

• Международный Лейпцигский фестиваль документального и анимационного кино, Германия, 2006 – Премия Центрального немецкого вещания (MDR) за лучший фильм в Восточной Европе (ноябрь 2006);

-

• Международный фестиваль документального кино в Амстердаме – «MovieSquad DOC U!». Награда (декабрь 2006)29.

Следует отметить, что в ходе настоящего исследования не удалось обнаружить ни одной награды международных кинофестивалей, которые были бы присуждены, например, белорусским документальным фильмам о преступлениях германских нацистов в период Великой Отечественной войны («И будет жить Хатынь», 2013; «Беларусь под немецкой оккупацией» 1941–1944, 2009) или Холокосте на оккупированной нацистской Германией территории Белорусской ССР, где существовало одно из крупнейших в Европе еврейских гетто («Зондергетто», 2018; «Лехаим! За жизнь!», 2019).

Становится очевидным, что кинематограф Республики Беларусь в последние два десятилетия стал объектом воздействия «мягкой силы» внешних игроков, стремящихся изменить традиционный уклад и внешнеполитическую ориентацию бывшей советской республики, дестабилизировав с помощью инструментария творческих индустрий внутриполитическую ситуацию в стране. Подобный тренд в использовании креативного продукта в целях дестабилизации социальной и политической жизни постсоветского пространства очень четко прослеживается в событиях первой четверти XXI века в Российской Федерации, Украине, Казахстане, Беларуси, Киргизии и других странах бывшего СССР. Кинематограф, как один из самых действенных инструментов влияния, играет в этих геополитических процессах не последнюю роль.

Следует отметить, что белорусские власти понимают деструктивный потенциал подобного влияния: в 2008 году CD-диск с фильмом «Уроки белорусского языка» и некоторые другие стали первой информационной продукцией, которую суд в Беларуси признал экстремистской30.

Другой особенностью белорусского кинематографа, которую некоторые исследователи считают проблемой, является его тесная интеграция с российским рынком творческих индустрий, все события на котором незамедлительно отражаются на креативной сфере Беларуси. Применительно к кинематографу эта зависимость объясняется тем фактом, что озвучивание фильма и его адаптация к требованиям того или иного локального рынка является весьма затратным технологическим процессом, поэтому белорусский кинобизнес предпочитает закупать для проката уже адаптированный российскими дистрибьюторами продукт. Все права на прокат киноленты также приобретаются в РФ. По этим причинам отмена в России проката голливудских кинофильмов вследствие незаконных экономических рестрикций автоматически повлекла исчезновение этих фильмов из афиш белорусских кинотеатров31.

Так, в апреле 2022 г. специализированный портал Пробизнес отмечал, что после начала специальной военной операции были отозваны премьеры «The Walt Disney Company» – холдинга, в который входят многие известные студии, в том числе «Pixar» и «Marvel». Из российского проката была изъята продукция «Warner Bros». Эти события зеркально отразились на кинорынке Республики Беларусь: местные прокатные фирмы не досчитались 40–50% зрителей и, соответственно, выручки32.

Белорусские владельцы кинотеатров, ради спасения своего бизнеса, находят новые формы и форматы привлечения зрительской аудитории: проведение лекций о демонстрируемых фильмах; развитие ресторанного дела; проведение дегустаций; предоставление залов для конференций, и проч. Поход в кино превращается для зрителя в комплексное мероприятие, отчасти спасающее белорусских дистрибьюторов от разорения в условиях внешнеполитического и экономического давления. Впрочем, собственно к кинематографии эти меры имеют весьма отдаленное отношение.

***

Системообразующей киностудией РБ является «Беларусьфильм» – одна из ведущих студий в Восточной Европе, с законченным циклом производства. Киностудия имеет мощную производственную базу, формировавшуюся в советский период и поддерживаемую сегодня на современном технологическом уровне. «Беларусь-фильм», основанная в 1924 г., является сегодня бесспорным объектом национального культурного наследия Беларуси. Производством художественных фильмов здесь занимается Студия игровых фильмов – одно из основных структурных подразделений «Беларусьфильм»33.

Помимо «Беларусьфильма», поисковые системы позволяют обнаружить в стране целый ряд других киностудий, согласно заявленным целям деятельности осуществляющих производство или прокат кинофильмов. Среди них – «Белро-скино», Кинокомпания «NewWave», «Буда-Кошелевокиновидеосеть ККУП», Киновидеосеть Отдела культуры Кричевского Райисполкома, Киновидеосеть Отдела культуры Краснопольского Райисполкома, «Фильмотека», «Val Studio», «Imaginary studio», Кинокомпания «Тивирек», г. Минск, Беларусь, «Партизан Продакшн», «Юмо-ринка», «BY Movie», «Uniq Film», «Green Media production», «Fotokino», «Kinowave. Pro», «Киношкола», «Тивирек», Киновидеопрокат Мингорисполкома, «Первая киновидеокомпания», «Миноблкиновидеопрокат КУП Отдел», Червенский отдел «Миноблкиновидеопрокат КУП», «DVAcinéma», «Krok Films».

Особый интерес среди перечисленных выше организаций, именующих себя «киностудиями», представляют киновидеосети районных отделов культуры. Собственно к кинопроизводству все эти организации отношения не имеют: слово «киностудия» в их позиционировании, вероятно, отражает несбывшиеся планы по производству региональных новостных сюжетов, местной документалистики и т. п. К сожалению, если такие планы и существовали, то сбыться им, по всей видимости, не удалось: сегодня киновидеосети белорусских райисполкомов занимаются кинопрокатной деятельностью, организуя досуг местных жителей в кинотеатрах, находящихся на балансах местных властей. Существование в РБ разветвленной региональной кинопрокатной сети является серьезным ресурсом для проведения государственной культурной политики. Районные кинотеатры становятся центром просветительской работы и организации досуга местного населения, заменяя таким образом деятельность домов культуры, являвшихся в советский период центрами досуга и творчества.

Вот типичный пример организации работы одним из районных отделов культуры Беларуси в июне 2023 г.: «Совместный проект кинотеатра "Беларусь", Управления по образованию спорта и туризма Столбцовского райисполкома, ГУ "Столбцовский РЦК" и ГУО "Столбцовская школа искусств". Гостеприимно в этот день распахнул свои двери в тайны и историю родного края историко-краеведческий клуб "Рогнеда", а самодеятельный коллектив Засульского СДК и ГУО "Новоколосовская школа искусств" порадовали зрителей интересной концертной программой. Будущие маленькие художники приняли участие в мастер-классе преподавателей художественного отделения ГУО "Столбцовская школа искусств". Завершился вечер, как и всегда по субботам, показом под открытым небом художественного фильма»34.

Подводя некоторые итоги рассмотрения кинематографа как важного сектора творческих индустрий Республики Беларусь, уместно сделать ряд выводов.

Во-первых, становится очевидным, что залогом успешного развития белорусского кинопроизводства и кинопроката по-прежнему остается ведущая роль государства как основного заказчика и инвестора кинематографических проектов. Такая ситуация, с одной стороны, обеспечивает отрасль гарантированным государственным заказом, определяя ее устойчивость в условиях рыночной экономики и острой внешней конкуренции. С другой стороны, исследователи и профессионалы рынка отмечают недостаточную гибкость отрасли и учет кинопроизводством вкусов и меняющихся интересов белоруской аудитории.

Во-вторых, весомая роль государственного регулирования в кинематографической отрасли Беларуси позволила оградить национальный кинорынок от сомнительной с точки зрения традиционного зрителя продукции за счет введения этических ограничений в интересах молодой аудитории. Действующая в Беларуси система отраслевой экспертизы позволяет не допускать на экраны продукцию экстремистского содержания и сомнительного этического свойства.

В-третьих, можно считать доказанным использование кинематографа, как наиболее действенного инструмента национальных творческих индустрий, в качестве пропагандистского ресурса в целях дестабилизации общественно-политической жизни страны. Подобные цели достигаются путем создания псевдодокумен-тальных кинофильмов о внутриполитических событиях в республике. Видеоряд, монтаж и лексические приемы, применяемые авторами этих кинолент, зачастую носят экстремистскую окраску, имея своей целью разжигание гражданского конфликта. Как правило, режиссерами и продюсерами подобной «документалистики» являются иностранные граждане из стран Восточной Европы. Их деятельность активно поддерживается антибелорусским лобби западных стран путем стремительного продвижения и рекламы смонтированного материала: готовые пропагандистские фильмы незамедлительно и в массовом порядке получают призовые места и премии самых различных кинематографических конкурсов и фестивалей.

Вместе с тем, следует констатировать, что белорусскому обществу и государству до сих пор удается успешно противостоять внешней информационной агрессии. Одной из ментальных опор белорусского кинематографа были и остаются фильмы о Великой Отечественной войне как отражение и воплощение художественными средствами национальной памяти народа. Исследования показывают, что интерес и внимание белорусского общества к событиям минувшей войны не только не ослабевает, но и продолжает возрастать. Об этом свидетельствует стабильно высокий интерес белорусской молодежи к фильмам о Великой Отечественной, зачастую превышающий внимание аудитории старшего поколения. Фильмы о войне стали и продолжают оставаться значимой частью нематериального культурного наследия белорусского народа, оказывая влияние на сохранение общественной стабильности.

Наконец, необходимо отметить сильную зависимость белорусского кинорынка от креативного сектора Российской Федерации. Эта зависимость проявляется на всех этапах цикла кинопроизводства: от приобретения прав на прокат зарубежных фильмов до их дубляжа, копирования и рекламы. Единое языковое и культурное пространство двух дружественных стран создает для белорусских кинопрокатных фирм уникальное окно возможностей: приобретать в России фильмы, уже прошедшие все этапы сложной технологической и правовой подготовки, сокращая таким способом затратную логистику. По этой причине российский и белорусский кинорынок представляют, по сути, единое культурное пространство, где экспонируются «общие» фильмы на русском языке. Такое положение дел имеет двоякие последствия. С одной стороны, уход с российского рынка западных правообладателей в сфере кинематографа повлек за собой зеркальный кризис белорусского кинопроката. С другой стороны, общее культурное пространство дало национальному кинематографу Республики Беларусь уникальную возможность выйти на российский рынок, представив российскому зрителю собственную продукцию. И, как показывают исследования, белорусское кино пользуется значительным вниманием российской аудитории.

Список литературы Белорусский кинематограф: культурное наследие как фактор суверенности

- Бородина И. Н. О некоторых особенностях репрезентации творчества деятелей пластического искусства в неигровом кинематографе Республики Беларусь // Теоретические и практические проблемы развития современной науки. Сб. материалов VIII Междунар. научно-практич. конф. 2015. С. 114–118; Калинкина О. А. Специфические особенности кинематографа и его трансформация // Наука и современность. №8-1. 2011. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsificheskieosobennosti-kinematografa-i-ego-transformatsiya (дата обращения: 14.05.2023); Перегудова Л. И. и др. Экран и культурное наследие Беларуси / Л. И. Перегудова, Л. П. Саенкова-Мельницкая, О. А. Медведева, А. В. Красинский, А. А. Карпилова. Минск, 2011; Шаройко Е. Н. Репрезентация ценностей национальной художественной культуры в экранном искусстве Беларуси // Вестник Белорус. гос. ун-та культуры и искусств. №2 (18). 2012. С. 84–89; Шур Г. В. Экран и изобразительное искусство: от фиксации – к образному осмыслению // Мир искусства и дети: проблемы художественной педагогики. Материалы ІV Междунар. научно-практич. конф. 2009. С. 41–44.

- Адерейко Е. В. Развитие современного белорусского кинематографа в условиях глокализации // Научный поиск в сфере современной культуры и искусства. Материалы науч. конф. профессорско-преподавательского состава Белорус. гос. ун-та культуры и искусств / Редкол.: Н. В. Карчевская (пред.) [и др.]. Минск, 2021. С. 216–221.

- Там же. С. 218.

- Коробицына Л. В. Механизмы сохранения памяти о Великой Отечественной войне на постсоветском пространстве (Россия и Беларусь) в современной англоязычной историографии // Вестник Томского гос. ун-та. 2022. №484. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-sohraneniya-pamyati-ovelikoy-otechestvennoy-voyne-na-postsovetskom-prostranstve-rossiya-i-belarus-vsovremennoy (дата обращения: 14.05.2023); Стежко Н. Г. Образ Холокоста в телевизионной документальной драметрилогии «Хроника минского гетто» // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Искусствоведение. Т. 11. №1. 2021. С. 56–68.

- Лашук И. В. Социальный компонент исторической памяти о Великой Отечественной войне в общественном сознании жителей Беларуси: поколенческие различия // Социологический альманах. №6. 2015.– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-komponent-istoricheskoy-pamyati-o-velikoy-otechestvennoyvoyne-v-obschestvennom-soznanii-zhiteley-belarusi-pokolencheskie (дата обращения: 14.05.2023).

- Там же. С. 217.

- Бахлова О. В., Бахлов И. В. Патриотическое воспитание молодежи в контексте политики идентичности: опыт Российской Федерации и Республики Беларусь // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. №3–2. 2020. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/patrioticheskoe-vospitanie-molodezhi-v-kontekstepolitiki-identichnosti-opyt-rossiyskoy-federatsii-i-respubliki-belarus (дата обращения:

- 14.05.2023); Гаристова А. О. Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны на постсоветском пространстве // StudNet. №11. 2020. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sohranenie-pamyati-o-sobytiyah-velikoy-otechestvennoyvoyny-na-postsovetskom-prostranstve (дата обращения: 14.05.2023).

- Агафонова Н. А. Воплощение белорусской идентичности в игровом кино 1980–2000 гг.: узловые моменты // Нацыянальны характар і спосабы яго ўвасаблення ў культуры і мове ва ўмовах мульцікультурнага асяроддзя. Электронны зборнік матэрыялаў II Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Наваполацк, 2022. С. 11–15; Калинкина О. А. Кино-теле-прокат и его воздействие на зрителя // Система ценностей современного общества. 2011. №17–1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kino-tele-prokat-i-ego-vozdeystvie-na-zritelya (дата обращения: 14.05.2023).

- Ковалевская Н. И., Петрова Л. И. Влияние медиасреды на формирование чита-тельской грамотности подростков // Труды БГТУ. Серия 4: Принт- и медиатехнологии. №2 (213). 2018. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-mediasredyna-formirovanie-chitatelskoy-gramotnosti-podrostkov (дата обращения: 14.05.2023); Костюкович М. Г. Образ мира в молодом кино Беларуси // Диалоги о культуре и искусстве. Материалы VI Всерос. научно-практич. конф. с междунар. участием / отв. ред. А. В. Макина. 2016. С. 346–351.

- Клепча Н. Д. Инновационные формы организации досуга как средство удовлетворения социально-культурных потребностей молодежи (на примере города Минска Республики Беларусь) // Огарёв-Online. №3 (44). 2015. С. 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-formy-organizatsii-dosuga-kak-sredstvoudovletvoreniya-sotsialno-kulturnyh-potrebnostey-molodezhi-na-primere-goroda (дата обращения: 14.05.2023).

- Лежанская П. В. Магистратура по специальности «киноведение» в белорусской Государственной академии искусств как одна из основ современной белорусской киноведческой школы // Искусство и культура. №1 (41). 2021. С. 74–78; Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве. Сб. ст. III Междунар. научно-методич. конф.; Федоров А. В. и др. Массовое медиаобразование в странах СНГ / А. В. Федоров, А. А. Левицкая, И. В. Челышева, Е. В. Мурюкина, Р. В. Сальный, Л. Н. Селиверстова. М., 2020.

- Богданова А. А., Петрова Л. И. Система медиаобразования молодежи в Республике Беларусь // Труды БГТУ. Серия 4: Принт- и медиатехнологии. №2 (201). 2017. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-mediaobrazovaniya-molodezhiv-respublike-belarus (дата обращения: 14.05.2023).

- Сосновская З. М. Медиаобразовательная деятельность в кинотеатрах Минска в 1960–1980-х годах // Медиаобразование. №2. 2017. С. 34–42. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mediaobrazovatelnaya-deyatelnost-v-kinoteatrah-minska-v-1960–1980-h-godah (дата обращения: 14.05.2023).

- Там же. С. 37.

- Закон РБ О кинематографии в Республике Беларусь. – URL: https://kodeksybel.com/zakon_rb_o_kinematografii_v_respublike_belarus.htm (дата обращения: 14.05.2023).

- Постановление Совета министров Республики Беларусь 29 января 2021 г. №53 «О Государственной программе "Культура Беларуси" на 2021–2025 годы» // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C22100053 (дата обращения: 14.05.2023).

- Нормативно-правовое регулирование кинематографии (кодекс о культуре, стратегия развития киновидеотрасли Беларуси на 2015–2020 гг.). – URL: https://cyberpedia.su/14x12c99.html (дата обращения: 09.08.2023).

- Ао Сунь. Сравнительный анализ образного осмысления темы Второй Мировой войны в современном белорусском и китайском кино // Вестник Белорусского гос. ун-та культуры и искусств. №1 (29). 2018. С. 122–128; Цзинюй Ч. Образы революции в китайском и белорусском кинематографе второй половины ХХ в. // Там же. №1 (43). 2022. С. 64–70; Юй Хунянь. Роль национальной культуры в формировании имиджа страны // Вестник БГУ. Сер. 4: Филология. Журналистика. Педагогика. №1. 2014. С. 87–91.

- Дмитроченко Д. А. Современное кино в Беларуси и развитие киноперевода. Кино глазами китайской и белорусской молодежи // Молодежная наука 2022: Технологии, инновации. Материалы Всерос. научно-практич. конф. молодых ученых, аспирантов и обучающихся, посвященной 120-летию со дня рождения проф. А. А. Ерофеева. 2022. С. 222–225.

- Ао Сунь. Указ. соч. С. 122.

- Там же. С. 127.

- Е СыСы. Культурные ориентиры белорусских и китайских изданий о кино (на материале журналов «На экранах» и «Movie view») // Журналистика – медиалогия – наставничество. Материалы междунар. научно-практической конф., посвященной памяти профессора Б.В. Стрельцова. Минск, 2023. С. 230–236.

- Китай и Беларусь опубликовали Совместную декларацию об установлении отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства // RUSSIAN.NEWS.CN [Электронный ресурс]. – URL: https://russian.news.cn/20220916/322ae8d4d4c54030ab90b66ca59b532e/c.html (дата обращения: 04.08.2023).

- Е СыСы. Указ. соч. С. 236.

- «Кинопоиск» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.kinopoisk.ru/lists/movies/country--69/?b=films&ysclid=lkwibjdcxp734111649&utm_referrer=ya.ru&sort=date&page=12 (дата обращения: 04.08.2023).

- Мир в восторге от белорусской анимации. Выживет ли она на родине? – URL: https://smartpress.by/idea/smartideya/16089/ (дата обращения: 06.08.2023).

- Организационная структура Национальной киностудии «Беларусьфильм». – URL: https://cyberpedia.su/14x12c9a.html?ysclid=ll9drgwa4o750689673 (дата обращения: 13.08.2023).

- «Кинопоиск» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.kinopoisk.ru/film/455815/ (дата обращения: 04.08.2023).

- URL: https://web.archive.org/web/20110607150014/ (дата обращения: 07.08.2023); URL: http://www.pisf.pl/en/polish-films/prize-winners/lekcjabialoruskiego (дата обращения: 07.08.2023).

- A Lesson of Belarusian. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/A_Lesson_of_Belarusian (дата обращения: 04.08.2023).

- Когда уходит Голливуд. Как теперь выживают белорусские кинотеатры. – URL: https://probusiness.io/markets/9387-kogda-ukhodit-gollivud-kak-tepervyzhivayut-belorusskie-kinoteatry.html (дата обращения: 02.08.2023)

- Там же (дата обращения: 07.08.2022).

- Организационная структура Национальной киностудии «Беларусьфильм». – URL: https://cyberpedia.su/14x12c9a.html?ysclid=ll9drgwa4o750689673 (дата обращения: 13.08.2023).

- Главное управление культуры Минского областного исполнительного комитета. – URL: https://kultura-minobl.gov.by/ru/новости/document-6743.html (дата обращения: 10.08.2023).