"Белые пятна" одной сургучной печати

Автор: Скворцов Николай Борисович

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 1 (60), 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается факт существования сургучной печати Усть-Медведицкой отдельной роты части особого назначения Царицынской губернии.

Печать, сургуч, станица усть-медведицкая, части особого назначения, советская власть, повстанческое движение

Короткий адрес: https://sciup.org/148310979

IDR: 148310979 | УДК: 94(470.45).084.3+736.317

Текст научной статьи "Белые пятна" одной сургучной печати

Иногда некоторые интересные вещи можно найти в местах, о которых и предположить нельзя. Так случилось и с этим атрибутом раннего периода советской власти, который просто выбросили из-за его ненадобности. Кто это сделал – неизвестно. Однако, однозначно то, что этот предмет имеет определённую историческую ценность.

Печать – это памятник сигиллографии (от лат. sigillum – печать), это штампы, вырезанные или изготовленные на твёрдом материале. Разновидностей таких печатей несколько и одной из них является сургучная печать. Сургучная печать – достаточно старинное изобретение, использовавшееся для запечатывания писем государственного значения, а с XVII в. – для запечатывания почтовых конвертов. В России подобные печати стали активно применяться с конца XVIII в. для ограничения доступа к ценным товарам, вещам, информации, в своё время для этого был изобретен замок. Однако его использование имеет свои недостатки. Замок можно открыть и снова закрыть, как ни в чём не бывало. Для случаев, когда важно визуально оценить, не было ли взломано и использовано имущество, сообщение, письмо и т. д., используют пломбировочное устройство. Одним из них является сургучная печать, инструмент для изготовления сургучных оттисков на различных поверхностях: бумаге, картоне, дереве; опечатывания конвертов с донесениями, бандеролей, посылок с вещественными доказательствами, ювелирными ценностями и т. д. Сургучная печать представляет собой металлическую, но не легкоплавкую, лучше латунную заготовку с рукояткой. Опечатывание осуществляется путем отжатия печатью расплавленного сургуча. Поверхность, на которую ставится оттиск латунной печати, должна быть мягкой, но при этом она должна сохранять четкий рисунок без малейшей деформации. Слово «сургуч», вероятное, имеет тюркское происхождение [12, c. 806] и означает цветную твердую смесь смолистых веществ и воска, в расплавленном виде употребляемую для заклеивания, накладывания печатей [8, c. 780].

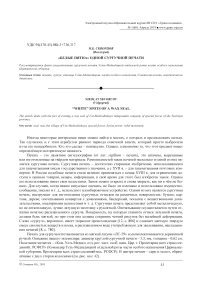

Печать для сургуча изготавливается из мягкой латуни «ЛС-59» и укомплектовывается деревянной ручкой. Описание нашего экземпляра: диаметр круглой сургучной печати – 3,3, мм, толщина – 0,62 см. На штампе читается – «Ком. Усть Медвед. отд. рот. част. особ. назн. Цар. г. Пролетарии всех стран сое-диняйт. РСФСР» (Командир Усть-Медведицкой отдельной роты части особого назначения Царицынской губернии, Пролетарии всех стран соединяйтесь. РСФСР). В центре печати – серп и молот, обрамлённые с двух сторон колосьями (см. рис. на с 42).

Рис. Штемпель печати Усть-Медведицкой отдельной роты ЧОН Царицынской губернии

Возможно, часть, которой принадлежала печать, дислоцировалась в ст. Усть-Медведицкой, одной из крупнейших и старейших станиц верхней части Дона, расположенной в 391 версте от Новочеркасска и бывшей в описываемое время административным центром одноименного округа [19]. Однако существует вероятность, что местом дислокации части была относившаяся к тому же округу слобода Михайловская (сейчас город Михайловка).

Данные об интересующем нас подразделении, которые мы получили с оттиска печати, неполные. Следовательно, нам необходимо было выяснить, существуют ли документы о его времени организации, командирах, численном составе, ведении боевых действий и т. д.

В первую очередь мы обратились к воспоминаниям ветеранов. Однако все упоминания о частях особого назначения (ЧОН) нашего региона в этих источниках носят фрагментарный характер. К тому же в течение длительного времени целенаправленно уничтожались или засекречивались материалы о деятельности ЧОН и лицах, причастных к их созданию и становлению, что тоже затрудняет исследование.

Из опубликованных и находящихся в открытом доступе источников следует, что 17 апреля 1919 г. ЦК РКБ(б) принял постановление о создании частей особого назначения. «Центральный Комитет РКП признал необходимым принять срочные меры к мобилизации всех сил партии для защиты революции и ее завоеваний <…> ЧОН создавались по типу строевых частей Красной Армии при каждом заводе, фабрике, при районных и городских комитетах партии. Основной организационной единицей была рота», – писала в те дни «Правда» [Цит. по: 5].

Приказом РВСР № 2740/457 от 6 декабря 1921 г. были утверждены штаты отдельных частей особого назначения – полка, батальона, роты, взвода. Приказом командующего ЧОН РСФСР № 148 от 14 ноября 1922 г. для достижения единообразия в организации все части были переформированы в батальоны и получили нумерацию по округам: ПВО – № 1–99; МВО – № 100–299; ПриВО – № 300–499; СКВО – № 500–699; Западного фронта –№ 700–799; Туркфронта – № 800–899 [5].

На Украине, в Сибири и в автономных республиках вводилась самостоятельная нумерация. Переформированные по этому приказу отдельные батальоны на территории Петрограда и Москвы сводились в бригады. Приказом командующего ЧОН РСФСР № 142 от 31 октября 1923 г. объявлялось о преобразовании Штаба ЧОН в орган союзного значения. Части особого назначения выполняли боевые задачи самостоятельно или совместно с отрядами ВЧК и частями Красной Армии [Там же]. Эти отряды не представляли регулярных воинских частей, а были предназначены лишь для охранной службы на местах и ведения ликвидации банд-формирований.

04.04.1921 г. Декретом (№ 159) Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) «О включении в состав Царицынской губернии некоторых станиц и волостей Донской области» была сформирована территория Царицынской Губернии. В её состав были переданы 2-й Донской, Усть-Медведицкий и Хоперский Округа Донской области [11]. 7 апреля 1921 г. этот документ был опубликован в № 75 Известий ВЦИК Советов.

Согласно этому нормативному акту (§ 2), в 1921 г. подведомственная Царицынской губернии территория расширилась. Только после этого её данные могли появиться на атрибутике местных властей

Царицынской губернии, в том числе и на штампах и печатях. Следовательно, к этому времени можно отнести и образование интересующего нас подразделения.

До этого времени на территории Усть-Медведицкого округа могли существовать революционные отряды «добровольческой армии на социалистических началах» [1], просто «социалистические отряды» [2], или «Усть-Медведицкие красные отряды» [10], «советские казачьи отряды [3], но не отряды ЧОН станицы Усть-Медведицкой.

В 1921–1922 гг. происходит рост крестьянских выступлений, бандитизма. Для подавления антибольшевистских выступлений и бандитизма стали формировать первые отряды ЧОН, которые начали принимать участие в усмирении восставших. Как следствие, «ЧОН представляет интерес, прежде всего, в том, что будучи внутрипартийной конгломерацией РКП(б), он дал посыл к организации милиционно-территориальных формирований советского государства» [7].

Эту мысль подтверждает Е.Е. Литвиненко в статье «Чрезвычайные меры работы в чрезвычайной ситуации: Царицынская милиция в 1920–1922 гг.»: «Из частей ВНУС, ЧОН и милиции формировались сводные мобильные подразделения, которые были в состоянии бороться с повстанцами и бандитами» [6].

Царицынская губерния включала 4 уездных управления милиции: Царицынское, Николаевское, Ленинское, Красноармейское, 3 окружных (2-е Донское, Усть-Медведицкое и Хоперское). Уездные, городские и окружные милиции разбивались на 43 района [9].

Обучаемых милиционеров разбивали на взводы и роты, а роты ближайших районов сводили в батальоны. Предписывалось проводить занятия ежедневно не менее часа. Милиционеров, несших службу в сельской местности, предписывалось время от времени отзывать в город, а на их место посылать новых работников, прошедших военное обучение и партийное воспитание [17, 18]. Милиционеры вели борьбу с отдельными преступниками и мелкими городскими и сельскими преступными объединениями. Однако это – данные о милиции, ряды которой, вероятно, и пополнили впоследствии многие чоновцы. Таким образом, обратимся к формированиям ЧОН Царицынской губернии, штаб которых находился в Царицыне. Согласно республиканскому реестру в «ЧОН Царицынской губернии входили:

– Ольховский отдельный взвод ЧОН (1921–1923 гг.);

– 3 Коммунистический полк;

– 1 Царицынский батальон;

– 323 батальон ОН Усть-Медведицкого округа (1922–1924 гг.), Хоперский округ (1922–1924 гг.);

– 322 батальон ОН Усть-Медведицкого округа (1922–1924 гг.);

– 427 Ленинский эскадрон ЧОН (1921–1924 гг.);

– 425 Кавалерийский эскадрон ЧОН Николаевского уезда Царицынской губернии (1921–1924 гг.);

– 8 отдельная Царицынская рота ЧОН (1922–1923 гг.);

– 2 Царицынский батальон ЧОН (1922–1923 гг.);

– 12 Царицынский батальон ЧОН (1922 г.);

– 24 взвод ОН Новохоперский уезд (лето 1921 г.);

– 25 взвод ОН Новохоперский уезд (лето 1921 г.);

– 424 Хоперский батальон ОН (1922–1924 гг.) Царицынской губернии;

– 426 Царицынская автопулеметная команда ОН (1922–1924 гг.);

– 425 отдельный батальон ОН Хоперский округа (1922–1924 гг.) Царицынская губерния;

– Александрийский взвод ЧОН Царицынской губернии (1922 г.);

– Красноармейская рота ЧОН (1922–1923 гг.);

– 35 Царицынский взвод ЧОН (1923 г.)» [12].

Кроме перечисленных формирований в письменных источниках упоминаются: «23-й Царицынский взвод ЧОН» [16], который отсутствует в перечне вышеперечисленных формирований. «35-го ОН Усть-Медведицкого взвода – 15 чел.» в перечне чоновских формирований тоже нет [4].

Вероятно, именно в это время (1921 г.) и была организована рота, которая входила в состав 322-го или 323-го батальонов ОН Усть-Медведицкого округа в период 1921–1924 гг.

В вышеупомянутом реестре подразделений мы находим информацию о дислокации ЧОН: 322 часть ОН (1922–1924 гг.) Штаб ЧОН Царицинской губернии Усть-Медвидицкий округ [13]. 323 часть ОН Штаб ЧОН Царицинской губернии Усть-Медвидицкий округ [15]. Однако в каких населенных пунктах они располагались не известно.

Мы выяснили возможное время и дислокацию отдельной роты части особого назначения и не более.

Допустимая судьба архива части этой отдельной роты может быть следующей. В период Великой Отечественной войны партийный архив Сталинградского обкома ВКП(б) был эвакуирован в г. Уральск Казахской ССР в конце июля – начале августа 1942 г., т. е. в то время, когда создалась непосредственная угроза захвата Сталинграда немецко-фашистскими войсками. Полностью эвакуировать архив было уже невозможно, поэтому обком партии принял решение об уничтожении документов всех фондов районных комитетов ВЛКСМ, первичных партийных и комсомольских организаций, частей особого назначения и других материалов. Кроме документов, упомянутых в разделе, были сожжены документы отделов и других структур обкома (сохранились только протоколы заседаний и персональные дела членов партии). Точных сведений об утрате документов в текущих архивах партийных и комсомольских органов Сталинграда и области собрать не удалось. Однако результаты проверки наличия документации в текущих архивах районных комитетов партии, проведенной Сталинградским областным партийным архивом в 1944 г., свидетельствовали о гибели значительного числа документов середины 1930-х – 1941 г. Вероятнее всего, что сельские райкомы не успели их эвакуировать и уничтожили на месте [14]. Судя по всему, так же поступили и с архивом интересующей нас части особого назначения Усть-Медведицкого округа.

Возможно, данный артефакт является единственным свидетелем того исторического периода нашей области, которому суждено было не сгореть в горниле Великой Отечественной войны и донести до нашего времени, хотя бы малую, но информацию о первых годах советского государства на территории Усть-Медведицкого округа Царицынской губернии.

Список литературы "Белые пятна" одной сургучной печати

- Борьба за власть Советов на Дону 1917-1920 гг.: сб. документов. Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1957. С. 285-287.

- ГАРФ (Федеральное казенное учреждение «Государственный архив Российской Федерации»). Ф. 1235. ОП. 82. Д. 3. Л. 36. 3. ГАРФ. Ф. 1235. ОП. 81. Д. 4. Л. 39.

- Крестьянское движение в Поволжье, 1919-1922: документы и материалы. М.: РОССПЭН, 2002. С. 772-773.

- Кротов В.Л. Чоновцы. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1974. [Электронный ресурс]. URL: http://www.biografia.ru/arhiv/ material73.html (дата обращения: 20.02.2019).

- Литвиненко Е.Е. Чрезвычайные меры работы в чрезвычайной ситуации: Царицынская милиция в 1920-1922 гг. [Электронный ресурс].URL:http://ist-konkurs.ru/raboty/2014/1688-chrezvychajnye-mery-raboty-v-chrezvychajnoj-situatsii-tsaritsynskaya- militsiya-v-1920-1922-gg (дата обращения: 20.02.2019).