Белый дом над Окой

Автор: Джанджугазова Елена Александровна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Мистика места

Статья в выпуске: 3 т.5, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140206106

IDR: 140206106

Текст статьи Белый дом над Окой

…Через несколько минут наш корабль причалил к небольшой пристани «Поленово», стоящей на холме, возвышающемся над прозрачными зеленовато-голубыми водами реки. Неширокая, заросшая по краям разнотравьем дорожка, проходящая через сосновый бор, привела нас к белому трехэтажному дому, красиво расположенному на вершине холма — это музей-заповедник «Поленово».

Путешествуя по Оке в 1887 году, Василий Дмитриевич Поленов приметил недалеко от Тарусы живописный уголок и загорелся обосноваться на правом крутом берегу Оки, на участке, окруженном сосновым бором. Художник изъездил всю Россию, но полюбил именно это чудесное место. «Красивы места на Оке под Серпуховом и дальше — вверх по течению, — писал художник жене. — Вот где бы поселиться. Если буду жив-здоров, то проедусь по Оке от Серпухова до Алексина. Может быть, и найду что-нибудь».

«Мечтал я о домике на берегу Оки, о том, как мы его устроим, как мы там заживем, сделаем большую комнату, где будет музей, галерея и библиотека. Рядом будет столярная мастерская, адмиралтейство, рыболовство и терраса, а над этим будет моя живописная мастерская и твой маленький кабинет… Чудесные мечты, может быть, и сбудутся…»

В восьмидесятых годах прошлого столетия на высоком берегу Оки, над зарослями орешника, в зелени дубов и вязов, чуть виднелись соломенные крыши небольшого села Бехово с заброшенной усадьбой помещицы Саблуковой, которую и приобретет Поленов. Однако это место не очень нравилось художнику: «Голо, скуч-

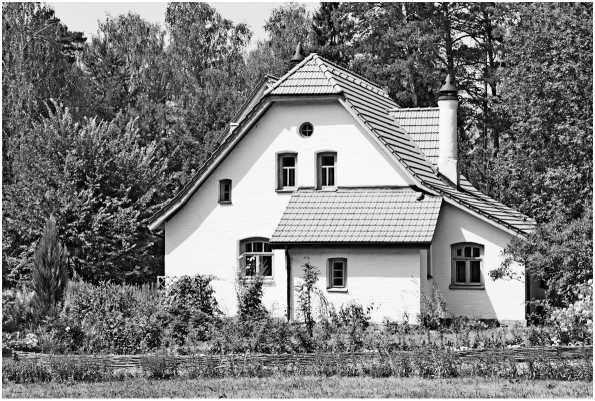

Вход в музей-заповедник «Поленово»

но и от Оки далеко…» Василию Дмитриевичу приглянулся голый песчаный бугор будущего Борка, обрывающийся крутым спуском Уборовой горы.

Это местечко Поленов приглядел, путешествуя по Оке со своим любимым учеником и другом Константином Коровиным. Поленова этот пейзаж подкупил своим мягким лиризмом и наверное он чем-то напомнил ему картины детства, которое прошло в Олонецкой губернии (нынешней Карелии).

Склон облюбованного художником Борка выходил

Большой дом

Коровину, — а шересперы такие храбрые, так на тебя одним глазом и смотрят. Ведь мы с тобой первые открыли ее красоту и выбрали место для жительства… я много кое-что понаделал: построил усадьбу и назвал ее по местному названию Борок. Еще построил две школы… мастерскую и много лодок… устроил дамбу, вышло сто восьмое чудо света».

Белый дом встречает нас репинским портретом В.Д. Поленова, хозяин как бы на юг и запад, а пологий спуск вел к песчаной отмели беховского речного переката. С южной стороны бугра открывался замечательный вид на долину реки, на заливные луга, речку Скнижку с заводью Кривушей. Влево за сосновым бором тянулись лесные пространства, справа — речное крутогорье, а за лугами раскинулся уездный городок Таруса, расположенный на северном склоне высокого берега Оки.

На небольшом участке земли, приобретенном в 1892 году, по замыслу Поленова и его проекту был построен оригинальной архитектуры особняк, получивший название — белый дом над Окой. Вокруг него были ржаное поле да заросли кустарника. Местные крестьяне назвали это место Борком — не взрослый бор, а так, недоросль, веселый борок. Первое, чем занялся художник — это посадкой деревьев и обустройством парка. Березовые и сосновые аллеи, просеки, эспланады — все это было глубоко продумано и осуществлено всем семейством Поленовых. Сегодня парк стали замечательным смешанным лесом, а веселый борок вытянулся в настоящий мачтовый бор.

Поленов очень любил Оку и свою усадьбу «Борок», которая после смерти художника была переименована в «Поленово».

«Как мне хотелось бы показать тебе нашу Оку с ее окунями, налимами и даже стерлядями, — писал он своему ученику Константину приглашает всех в свой теплый и уютный дом, открывающий особый мир творчества через многочисленные картины, этюды и рисунки. Художник считал, что искусство должно давать счастье и радость, и действительно, прикоснувшись к творчеству этого великого мастера, испытываешь радость от той удивительной и оригинальной эстетики поленовско-го дома — этого самобытного памятника культуры прошлого.

Музей Поленова особенно ценен тем, что в нем сохранена не только мемориальная обстановка, но и сам дух русской усадьбы конца XIX века. Все комнаты дома сохранили свои названия, данные им Поленовым и, казалось бы, сам гостеприимный хозяин никогда не покидает его, а так, только отлучается ненадолго.

Музей-усадьба «Поленово» предстает перед нами как культурный центр, объединяющий в едином ансамбле полотна и эскизы самого художника, его сестры — художницы Елены Поленовой, его друзей художников-передвижников и учеников, которых Поленов очень любил и бережно растил.

Кроме великолепного собрания живописи в музее можно увидеть палеонтологическую и археологическую коллекции, собранные за много лет самим художником, его отцом, дедом и прадедом во время заграничных поездок, предметы прикладного искусства и народного творчества, изделия художественных промыслов и народных ремесел, мебель, изготовленную по эскизам самого художника, семейные реликвии.

Первый этаж дома-музея сохранен в первозданном виде, из небольшой прихожей мы попадем в «Портретную», комнату, которая хранит память о нежно любимой матери художника — Наталье Васильевне, рожденной Якунчиковой, именно от нее Василий Дмитриевич унаследовал дар живописца. В портретной размещены семейные портреты и фотографии, этюды матери художника, коллекция фарфора, принадлежавшая поэту Державину, небольшая стеклянная витрина с вещами В.Д. Поленова и его семьи. Среди них визитная карточка с автографом И.С. Тургенева и бумажные птички, сделанные Львом Толстым для детей Поленова.

В портретной располагаются две замечательные коллекции, собранные несколькими поколениями семьи Поленовых, — египетская и греческая. Ни для кого не секрет, что вещи живут дольше людей и нередко становятся настоящими раритетами — хранителями бесценной памяти о дорогих нам людях, о людях выдающихся, составивших славу и гордость нашего Отечества. Так в «семейной витрине» бережно хранятся маленькие бумажные птички, напоминающие о случайной встрече семейства Поленовых с великим русским писателем — Львом Николаевичем Толстым.

Толстые и Поленовы были соседями по Тульской губернии и однажды в ноябре 1896 года семья Поленова на станции Тарусская села в пассажирский поезд, в котором ехал в Москву с дочерью Л.Н. Толстой. Состоялось знакомство, оставшееся в памяти десятилетнего сына художника — Дмитрия Поленова, для которого Лев Толстой и сделал бумажных птичек, желая позабавить мальчика.

Одной из самых больших и нарядных комнат поленовского дома является «Библиотека» с ударением на букву «о», так на греческий манер называл ее художник. В просторной комнате располагается большой камин из белого кирпича с высеченным фамильным гербом Поленовых, на котором изображен дубовый пень с мо-

В портретной [4]

лодой порослью, олицетворяющий тесную связь прошлого и настоящего этой большой и дружной семьи. По замыслу Василия Дмитриевича «Библиотека» — главная комната дома, она, пожалуй, и самая красивая, ее украшают многочисленные этюды и картины друзей Поленова, его учеников: Крамского, Архипова, Ярошенко, Васнецова, Репина и др.

В коллекции Поленова великий живописец и его сокурсник Илья Ефимович Репин представлен этюдом «Голова индийской красавицы» к картине, написанной в Париже на сюжет былины «О Садко, богатом госте». Подарив ее, Репин пожелал, чтобы с него началось собирание коллекции живописи хозяина усадьбы. Примечательно, что в Библиотеке находится ручной орган «Селестина» — любимый музыкальный инструмент художника, под его аккомпанемент Паленов пел своим детям старинные песни.

Традиционно в Библиотеке проводились праздники и спектакли для местной детворы. Эта традиция жива и сегодня, ежегодно в Библиотеке музея проводится новогодняя елка

Библиотека [4]

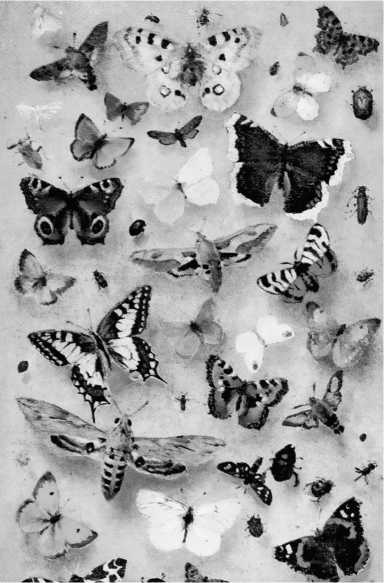

коллекцию (этюд «Бабочки» 1877 г.), располагается в Кабинете, отличающимся от других комнат дома изысканной красотой и строгостью.

Кабинет художника, пожалуй, лучше остальных комнат отражает по-леновский быт, здесь находится его любимый письменный стол, турецкий диван и два чудесных музыкальных инструмента — фортепьяно и фисгармония. Поленов был необыкновенно музыкален и даже занимался композицией.

На второй этаж нас ведет массивная дубовая лестница, здесь на площадке второго этажа, освещенной для детей из окрестных деревенских школ, эту традицию бережно хранит руководство дома-музея «Поленово».

На первом этаже дома находятся еще две комнаты, в которые можно попасть через дубовые двери в прихожей, сделанные московским столяром Минаевым. Через высокую двустворчатую дверь можно попасть в столовую, а низкая дверь ведет в кабинет художника.

Столовую Поленов оформил как музей прикладного искусства и народного творчества. Здесь много изделий, собранных самим Поленовым, его женой и сестрой Еленой. Их обычно делали мастера для продажи на Грибном рынке, устраиваемом ежегодно в Москве перед Пасхой.

В столовой особое внимание привлекают работы Елены Дмитриевны Поленовой, проникнутые духом любви к родной природе. Очень трогательны выполненные ею тарелочки с характерными пейзажами, олицетворяющими состояние природы в годовом цикле: от синих на закате солнца январских сугробов до яркого желто-красного ковра листьев в осенние месяцы. Над всем этим великолепием возвышается блюдо «Бабочки», выполненное самим Поленовым.

Поленов любил писать ярких легкокрылых бабочек; еще одна ранняя и очень красивая работа, изображающая целую энтомологическую большим итальянским окном, хозяин расположил свои любимые произведения старых западноевропейских мастеров. Особенно Поленов любил венецианца Паоло Веронезе, которого почитал за тонкость и проникновенность изо-

В. Поленов Этюд. «Бабочки» [6]

бражения прекрасной Венеции.

Поднимаясь на второй этаж, мы восхищаемся затейливым узором резных дубовых перил, выполненных по рисункам Поленова.

Поднявшись, мы попадаем в святая святых дома — мастерскую художника. В ней Поленов работал до 1994 года, пока не была построена отдельная мастерская,

«Аббатство» — мастерская В. Д. Поленова

которую сам художник назвал «Аббатством».

В старой мастерской в настоящее время находится графический вариант знаменитой картины художника «Христос и грешница», также выставлены этюды и эскизы к этому грандиозному полотну, площадь которого составляет около 18 кв. метров. Над этой картиной Поленов много работал, по крупицам собирая материал во время своих путешествий в Египет, Сирию, Палестину и Рим.

В соседней с мастерской комнате второго этажа размещается коллекция пейзажной живописи Поленова — вершина творчества мастера среднерусского пейзажа.

как «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд», «Старая мельница», но как сильно они волнуют нас, современных людей, живущих в информационную эпоху. И это происходит, потому что они раскрывают смысл простых вещей, запавших в душу еще в раннем детстве: острым запахом яблок родительского сада; веселой музыкой бегущих весенних ручьев; бархатистой на ощупь поверхностью огромного белого гриба, найденного на лесной опушке. Все эти теплые ощущения уходят своими корнями в родную землю, и, соприкасаясь с ними, мы переживаем радостное чувство любви к ней.

Все его пейзажные работы от ранней «Осени в Абрамцево» до хрестоматийной «Золотой осени» проникнуты необыкновенной нежностью к родной русской природе, служившей художнику постоянным источником творческого вдохновения. Казалось бы, простые и бесхитростные сюжеты лежат в основе таких

В.Д. Поленов «Христос и грешница» [5]

замечательных полотен

Василий Дмитриевич Поленов был щедро одарен талантами. Он остался в памяти не только как блестящий живописец, но и как педагог, талантливый организатор, автор интересных новшеств. С его «легкой руки» живописные берега Оки стали местом пленэра, его усилиями был создан переносной театр-диорама, представление в котором можно увидеть и сегодня в небольшом живописном домике — бывшем лодочном сарае, названном художником «Адмиралтейством».

Путешествуя подолгу Поленов всегда стремился побыстрее вернуться в Россию. «Никто более меня не желает вернуться на родину, чтобы моим трудом доказать на деле мою горячую любовь к ней и искреннее желание быть насколько могу ей полезным». Чужая природа не вдохновляла его, он писал ее мало и не охотно, в его творчестве главной становится тема среднерусского пейзажа.

Поленов очень хорошо понимал природу вообще и тонко чувствовал ее оттенки, особенности и нюансы. Его живопись передавала не только краски природы, но и волнующее чувство душевных движений.

Именно поэтому нам так дорог дом над Окой, сложенный из белого окского извест-

Список литературы Белый дом над Окой

- Абсалямов Р. Сеймар Г. На Окской широте. Московский рабочий, 1983-154 с.

- Поленово. Путеводитель. Поленово, 2009.

- Ростовцев М. Окские дали. Москва. «Мысль», 1973.

- www.vasily-polenov.ru/22.07.2011.

- www.polenovo.ru/22.07.2011.

- http://polenovousadba.ru/6-kabinet. 23.07.2011.