Бердыши XVII в. из раскопок Соловецкого монастыря

Автор: Буров В.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Полярная археология

Статья в выпуске: 255, 2019 года.

Бесплатный доступ

В ходе раскопок на территории Соловецкого монастыря найдено 5 бердышей. Эти редкие артефакты конкретизируют представления о холодном оружии, находившемся на вооружении защитников Соловецкой крепости. Первое упоминание бердышей в описи оружия монастыря 1632 г. не позволяет их датировать ранее второй четверти XVII в. Подборка исторических свидетельств о соловецких бердышах дает возможность проследить их судьбу на протяжении трех веков.

Соловецкий монастырь, бердыши, археология, история

Короткий адрес: https://sciup.org/143168968

IDR: 143168968

Текст научной статьи Бердыши XVII в. из раскопок Соловецкого монастыря

Бердыши – длиннодревковое колюще-рубящее холодное оружие пешего воина наподобие большого уплощенного топора с длинным искривленным лезвием в форме полумесяца и острым верхним концом. К длинному древку (ратовищу) бердыш прикреплялся при помощи гвоздиков через специальные отверстия в обухе. Нижняя часть лезвия завершалась косицей, которая также прибивалась к древку и перевязывалась ремнем. Это непревзойденное по своей универсальности и эффективности главное оружие рукопашной схватки ( Малов , 2006. С. 336). Бердышом противника рубили: в 1674 г. во время «Соловецкого сидения» (1667–1676 гг.) защитники крепости при вылазке «срубили берды-шем» стрельца ( Барсов , 1890. С. 114).

Время появления бердышей в Европе относят к концу ХV в. ( Власов , 2012. С. 456–478). На Руси они появились в последней трети ХVI – начале ХVII в. и дожили до начала ХVIII столетия ( Двуреченский , 2008. С. 15, 16; 2016. С. 165–228). География распространения данного оружия широкая, вплоть до Сибири ( Писарев , 2008. С. 15–29; Бобров , 2011. С. 300–307).

На Соловках бердыши впервые упоминаются в описях 1632 и 1640 гг. Тогда в соловецкой оружейной казне на хранении имелось всего 2 бердыша (Опись 1632 г. Л. 164 об.; Опись 1640 г. Л. 158; Буров, 2005. С. 65. Табл. 2). Немного погодя они перечисляются вместе с копьями и рогатинами с указанием общего http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.255.277-286

количества: в 1645, 1651 гг. – 528 шт., в 1676 г. – 334 шт. (Опись 1645 г. Л. 176 об.; Книга…, 1651 г. Л. 4; Книга…, 1676 г. Л. 526 об.). Бердышами были вооружены стрельцы, осаждавшие Соловецкий монастырь. Воевода Иван Мещеринов в отписке царю 1676 г. упомянул 30 стрельцов с бердышами ( Барсов , 1890. С. 144).

В 1688 г. от соборного старосты с. Курицкого на Соловки поступило 2 бердыша, очевидно, ранее выданные (Книги…, 1688–1691 гг. Л. 2). Но почти одновременно, в 1688–1690 гг., из соловецкой оружейной казны сумским и кемским стрельцам, соловецким старцам было выдано в общей сложности 26 бердышей (Книги…, 1688–1691 гг. Л. 6 об. – 8 об.).

В начале ХVIII столетия в оружейной палате находилось три с половиной сотни бердышей, что должно свидетельствовать о массовом складировании данного оружия, явно вышедшего из применения: «Триста пятдесят бердышев больших и малых, в том числе один двойной» (Книги…, 1704 г. Л. 4; Книга…, 1708 г. Л. 4 об.). В других описях указывается 352 бердыша (Опись…, 1705 г. Л. 292а; Книги…, 1711 г. Л. 192). В 1712 г. количество бердышей заметно уменьшилось: «Двести семдесят бердышев больших и малых, в том числе один бердыш двойной» (Книги…, 1712 г. Л. 5 об.; Книги…, 1714 г. Л. 4 об.). Такое количество называет и опись 1742 г. (Реестр…, 1742 г. Л. 312 об.), что является свидетельством их невостребованности.

В 1772 г. академик И. И. Лепехин отметил, что оружейная монастырская палата, находившаяся под монастырской ризницей, «наполнена множеством оружия, предками нашими употреблявшегося». Первыми в списке архаичного оружия им были указаны именно бердыши ( Лепехин , 1822. С. 443. Прим. 1).

Монастырские описи 1788–1790 гг. отметили в палате 433 «бердышей и топорков» с примечанием: «Оные все старинного маниру и от давнего положения и неупотребления все перержавели, почему и в употребление совсем не способны» (Опись…, 1788–1789. Л. 32; Ведомость…, 1790 г. Л. 6). Спустя пять лет их количество сократилось – «бердышей и топоров триста девяносто» (Опись…, 1795 г. Л. 257 об.). По сообщению Досифея, в 1800 г. собрание старого оружия было переведено в Успенскую башню крепости ( Досифей ( Немчинов ), 1836. Ч. I. С. 246). О бердышах в его составе в ХIХ столетии писали постоянно ( Молчанов , 1813. С. 319; Макарий , 1825. С. 77; Озерецковский , 1836. С. 38; Суслов , 1888. С. 56; Островский , 1899. С. 61).

В 1854 г., во время Крымской войны, бердыши и другое старинное оружие, покрытое «вековой ржавчиной», монахи достали из оружейной палаты на случай рукопашного боя с англичанами, до этого обстрелявшими Соловецкий монастырь. Им вооружили братию, трудников, богомольцев (Осада…, 1854 г. Л. 1 об. – 3).

Осенью 1876 г. Н. Е. Бранденбургом было отобрано 180 предметов, в том числе 5 бердышей, вывезенных на следующий год в Санкт-Петербург для создаваемого Артиллерийского музея. На одном из них имелось клеймо «СОЛОВКИ», а на древке вырезано имя «Ивана Вутовина» ( Бранденбург , 1877; Ломакин , 1996. С. 327).

В 1888 г. архангельский фотограф Я. И. Лейцингер выполнил два снимка интерьера Успенской башни. В кадр попала стойка с бердышами. При сильном увеличении снимка можно насчитать 50 бердышей на древках (рис. 1).

Оружейная палата погибла в мае 1923 г. во время грандиозного пожара. На фотографии из архива П. Д. Барановского запечатлен завал оружия, среди которого различаются одиночные бердыши без сгоревших рато-вищ (Соловецкий монастырь…, 2000. С. 117. Табл. LХХVI). Пять лет спустя этот завал был разобран сотрудниками Соловецкого общества краеведения (СОК), существовавшего при соловецком концлагере ( Буров , 2011. С. 29, 30). Часть находок должна была поступить в созданный в то время на Соловках музей. В 1939 г. с Соловков в Государственный исторический музей поступило несколько бердышей, секир, наконечников копий. Ныне часть из них представлена в экспозиции филиала ГИМ, музее-усадьбе «Коломенское».

Изучение предметов соловецкого вооружения из фондов ГИМ исследователи начали в 1950-е гг. ( Денисова и др ., 1953. С. 44. Табл. VIII: 64 ). В 1990-е гг. исследовался соловецкий бердыш из собрания Военно-исторического музея артиллерии ( Ломакин , 1996. С. 327). С. Б. Балан подготовила каталог из 18 бердышей из фондов Соловецкого музея-заповедника ( Балан , 2006. С. 145; 2013).

В последние годы коллекция бердышей из Соловецкого монастыря пополнилась пятью экземплярами, выявленными в ходе работы Соловецкой средневековой археологической экспедиции под руководством автора. Публикуемым находкам мы сообщили условную нумерацию.

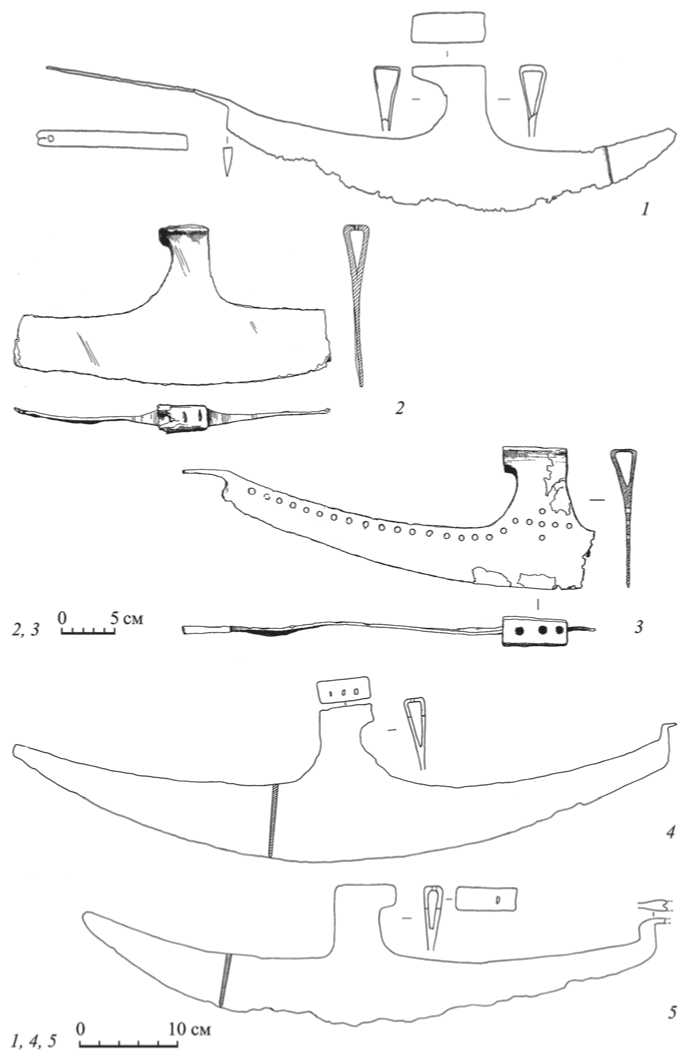

Бердыш 1 (рис. 2: 1 ). Железо, ковка. Верхний конец откован в острие, кончик его обломан. Нижний конец оттянут косицею длиной 18,5 см; на ее конце отверстие диаметром 4 мм. Длина полотна 45 см, ширина лезвия с обухом 13,5 см, толщина лезвия 2–8 мм. Треугольное отверстие под древко высотой 4,5 см, основание 2 см. Место находки: раскоп 1 Настоятельский / 2003 г., пл. 12. Полевой № 123. Бердыш найден на территории монастыря к северу от Успенской башни в мусоре середины 1920-х гг., засыпка после пожара 1923 г. Реставрирован в 2012 г.,

Рис. 1. Бердыши в собрании оружейной палаты Соловецкого монастыря. Фрагмент фото Я. И. Лейцингера. Конец ХIХ в.

Рис. 2. Бердыши из находок Соловецкой средневековой археологической экспедиции реставратор Быков Е. М., СГИАПМЗ. Место хранения: СГИАПМЗ. КП-8004, инвентарный номер О-56.

Бердыш 2 (рис. 2: 2 ). Железо, ковка. Лезвие обломано с двух сторон. Длина 30 см, ширина лезвия с обухом 15 см, толщина 2,5 см. Треугольное отверстие под древко высотой 3,8 см, основание 1,3 см. Место находки: раскоп 1 Настоятельский / 2004 г., кв. 7а, пл. 20. Полевой № 69. Бердыш найден на территории монастыря в 17 м к северу от Успенской башни в мусоре середины 1920-х гг., засыпка после пожара 1923 г. Реставрирован в Архангельском филиале Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И. Э. Грабаря (г. Москва) (ВХНРЦ) в 2012 г., реставратор А. В. Карпов. Место хранения: СГИ-АПМЗ. КП-8106, инвентарный номер О-136.

Бердыш 3 (рис. 2: 3 ). Сохранилась нижняя половина орудия с обухом. Железо, ковка. Общая длина фрагмента 41,5 см, включая косицу 4,5 см. Ширина с обухом 13,5 см. Обух: ширина 2,7 см, длина 6,5 см; на нем сверху три отверстия диаметром 5 мм. Треугольное отверстие под древко высотой 4 см, основание 2 см. Бердыш парадный, церемониальный, украшен 25 сквозными отверстиями диаметром 2,5–3 мм. Пять отверстий под обухом образуют крест. Верх лезвия обломан по еще четырем отверстиям. Край косицы обломан. Найден в 2004 г. с внешней стороны монастыря вблизи крепостной стены, в 18–20 м к югу от Рыбных ворот, в траншее 11 /2004 г. под коммуникации, в ходе археологических наблюдений. Полевой № 295. Реставрирован в 2012 г. в Архангельском филиале ВХНРЦ, реставратор А. В. Карпов. Место хранения: СГИАПМЗ. КП-8096, инвентарный номер О-64.

Бердыш 4 (рис. 2: 4 ). Железо, ковка. Верхний конец откован в острие, нижний оттянут косицею. Косица обломана. Сохранившаяся длина косицы 1 см. Общая длина полотна 66 см, ширина лезвия с обухом 15,5 см, толщина лезвия 0,5–0,6 см. В обухе – три отверстия со сторонами 2–4 мм для крепления рато-вища. Треугольное отверстие под древко высотой 4 см, основание 2 см. Найден рабочим организации «Опрстрой» Дмитрием Вячеславовичем Матвеевым в Настоятельском корпусе в камере со стороны крепости. Зафиксирован как подъемный материал, переданный экспедиции. Полевой № 27. Реставрирован во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И. Э. Грабаря (г. Москва) (ВХНРЦ) в 2018 г., реставраторы Сивов А. И., Сивова И. Б., Бычков Т. С., Зотов А. С. Место хранения: СГИАПМЗ. КП-8894.

Бердыш 5 (рис. 2: 5 ). Железо, ковка. Верхний конец откован в острие, нижний оттянут косицею. Косица обломана. Общая длина полотна 57,4 см, ширина лезвия с обухом 14,3 см, толщина лезвия 0,5–0,6 см. В обухе отверстие 2 × 4 мм для крепления ратовища. Длина обломанной косицы 1 см; линия слома проходит по центру крепежного отверстия диаметром 5 мм. Найден рабочим организации «Опрстрой» Дмитрием Вячеславовичем Матвеевым в Настоятельском корпусе в камере со стороны крепости. Зафиксирован как подъемный материал, переданный экспедиции. Реставрирован во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И. Э. Грабаря (г. Москва) (ВХНРЦ) в 2018 г., реставраторы Сивов А.И., Сивова И. Б., Бычков Т. С., Зотов А. С. Место хранения: СГИАПМЗ. КП-8895.

С учетом того, что бердыши впервые упоминаются в соловецких описях в 1632 г., указанные находки должны датироваться ХVII в. Они дополняют и конкретизируют наше представление о холодном оружии Соловецкого монастыря. Важно учесть, что археологические и случайные находки холодного оружия, включая бердыши, измеряются единицами ( Двуреченский , 2008. С. 15).

Музей военной истории и боевой славы: сб. ст. и материалов, посвящ. 240-летию музея. СПб.:

Воен.-ист. музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. С. 324–328. (Вып. 7.)

Макарий (архимандрит Соловецкий) , 1825. Описание ставропигиального Соловецкого первоклассного Соловецкого монастыря. М.: Типография Н. М. Лаврова и К°. 314 с.

Малов А. В. , 2006. Московские выборные полки солдатского строя в начальный период своей истории. 1656–1671 гг. М.: Древлехранилище. 624 с.

Молчанов К. С. , 1813. Описание Архангельской губернии. СПб.: При Имп. акад. наук. 319 с.

Озерецковский Я. Н. , 1836. Плавание по Белому морю и Соловецкий монастырь. СПб.: Тип.

Н. Греча. 54 с.

Опись 1632 г. – Книги отписные и отводные Соловецкого монастыря игумену Рафаилу // Архив Санкт-Петербургского института истории РАН. Кол. 2. Оп. 1. Д. 137.

Опись 1640 г. – Книги отписные и отводные Соловецкого монастыря игумену Маркеллу // Архив

Санкт-Петербургского института истории РАН. Кол. 2. Оп. 1. Д. 139.

Опись 1645 г. – Книги переписные Соловецкого монастыря игумену Илье // Архив Санкт-Петербургского института истории РАН. Кол. 2. Оп. 1. Д. 141.

Опись Соловецкого монастыря и вотчин его, составленная дьяком Карпом Андреевым по указу Петра I. 1705 г. // Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». Инв. № Рук-1404.

Опись Соловецкого монастыря. 1788–1789 гг. // Российский государственный исторический архив. Ф. 834. Оп. 3. Д. 2421д.

Опись Соловецкого монастыря. 1795 г. // РГАДА. Ф. 796. Оп. 72. Д. 225.

Осада Соловецкой обители 1854 г. // Фонд рукописей Российской государственной библиотеки.

Ф. 218. Д. 341.2.

Островский Д. Н. , 1899. Путеводитель по северу России. Изд. 2-е. СПб.: Т-во Архангельско-Мурманского пароходства. 145 с.

Писарев А. Е. , 2008. Бердыши русской пехоты. Середина – вторая половина ХVII века // Армии и битвы. № 9. С. 15–29.

Реестр пушек Соловецкой крепости и оружейной палаты. 1742 г. // РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1707.

Соловецкий монастырь. Из архива архитектора-реставратора П. Д. Барановского. Т. 1 / Сост.:

В. А. Буров, У. А. Черновол. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 152 с.

Суслов В. В. , 1888. Путевые заметки о Севере России и Норвегии. СПб.: Тип. А. Ф. Маркса. 75 с.

Список литературы Бердыши XVII в. из раскопок Соловецкого монастыря

- Балан С. Б., 2006. Арсенал Соловецкого монастыря ХVI-ХVIII веков // Наследие Соловецкого монастыря в музеях Архангельской области: каталог выставки / Сост. Т. М. Кольцова. М.: СканРус. С. 141-156.

- Балан С. Б., 2013. Арсенал Соловецкого монастыря ХVI-ХVIII веков: каталог оружия в собрании Соловецкого музея-заповедника. Архангельск: Соломбальская тип. 81 с.

- Барсов Е. В., 1890. Новые материалы для истории русского старообрядства ХVII-ХVIII веков. М.: Унив. тип. 243 с.

- Бобров Л. А., 2011. Русские бердыши и «топорки» из сибирских музеев // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. Т. 10. Вып. 7: Археология и этнография. С. 300-307.

- Бранденбург Н. Е., 1877. Исторический каталог Санкт-Петербургского Артиллерийского музея. Ч. I (ХV-ХVII ст.). СПб. 2, IV, XII, 315 с.

- Буров В. А., 2005. Оружейная казна Соловецкого монастыря в конце ХVI-ХVII вв. // Соловецкий сборник. Вып. 2. Архангельск. С. 53-104.

- Буров В. А., 2011. Хронология археологических раскопок на территории Соловецкого монастыря. 1924-2008 гг. // Соловецкий сборник. Вып. 7. Архангельск: СГИАПМЗ. С. 29-58.

- Ведомость, учиненная об артиллерийских орудиях и всяких воинских снарядах, в Соловецком монастыре хранящихся. 12 января 1790 г. Составлена прапорщиком Ивановым // Российский государственный исторический архив. Ф. 796. Оп. 71. Д. 5.

- Власов Д. А., 2012. К вопросу о происхождении и бытовании бердышей в России XVII века // История военного дела: исследования и источники. Т. II. С. 456-478.

- Двуреченский О. В., 2008. Холодное наступательное вооружение Московского государства: автореферат дис.... канд. ист. наук. СПб. 26 с.

- Двуреченский О. В., 2016. Холодное оружие Московского государства ХV-ХVII веков. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». 497 с.

- Денисова М. М., Портнов М. Э., Денисов Е. Н., 1953. Русское оружие. Краткий определитель русского боевого оружия ХI-ХIХ вв. М.: Госкультпросветиздат. 168 с.

- Досифей (Немчинов), 1836. Географическое, историческое и статистическое описание ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря. Ч. I. М.: Унив. тип. 311 с.

- Книга описная Соловецкого монастыря игумена стольника и воеводы князя Владимира Андреевича Волконского да дьяка Алмаза Чистого. 1676 г. // РГАДА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 555.

- Книга отводная оружейной казны Соловецкого монастыря от оружейного монаха Серапиона оружейному иеромонаху Афонию. 13 июня 1708 г. // РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 201.

- Книга отводная оружейной казны Соловецкого монастыря ружничьему старцу Моисею. 1651 г. // РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 251.

- Книги отводные оружейной казны Соловецкого монастыря от оружейного старца иеродиакона Николая оружничьему соборному монаху Герману Писареву. 28 мая 1712 г. // РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 848.

- Книги оружейной казны Соловецкого монастыря от оружейного соборного старца Антония оружейному старцу Иринарху Дернову. 19 июня 1704 г. // РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Ч. 1. Д. 792.

- Книги отводные оружейной казны Соловецкого монастыря от оружейного старца Германа Скорнякова Писарева городничему монаху Серапиону. 2 марта 1714 г. // РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Ч. 1. Д. 941а.

- Книги переписные Соловецкого монастыря подполковника Ивана Кокошкина. 1711 г. // Архив Санкт-Петербургского института истории РАН. Кол. 2. Оп. 1. Д. 154.

- Книги Соловецкого монастыря оружейной казны старца Варлаама. 1688-1691 гг. // РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 298.

- Лепехин И. И., 1822. Записки путешествия академика Лепехина. Ч. 4. СПб.: При Имп. Акад. наук. 498 с. (Полное собрание ученых путешествий по России; т. 5.)

- Ломакин Н. В., 1996. Холодное оружие Соловецкого монастыря ХVI-ХVII вв. в коллекции музея // Музей военной истории и боевой славы: сб. ст. и материалов, посвящ. 240-летию музея. СПб.: Воен.-ист. музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. С. 324-328. (Вып. 7.)

- Макарий (архимандрит Соловецкий), 1825. Описание ставропигиального Соловецкого первоклассного Соловецкого монастыря. М.: Типография Н. М. Лаврова и К°. 314 с.

- Малов А. В., 2006. Московские выборные полки солдатского строя в начальный период своей истории. 1656-1671 гг. М.: Древлехранилище. 624 с.

- Молчанов К. С., 1813. Описание Архангельской губернии. СПб.: При Имп. акад. наук. 319 с.

- Озерецковский Я. Н., 1836. Плавание по Белому морю и Соловецкий монастырь. СПб.: Тип. Н. Греча. 54 с.

- Опись 1632 г. - Книги отписные и отводные Соловецкого монастыря игумену Рафаилу // Архив Санкт-Петербургского института истории РАН. Кол. 2. Оп. 1. Д. 137.

- Опись 1640 г. - Книги отписные и отводные Соловецкого монастыря игумену Маркеллу // Архив Санкт-Петербургского института истории РАН. Кол. 2. Оп. 1. Д. 139.

- Опись 1645 г. - Книги переписные Соловецкого монастыря игумену Илье // Архив Санкт-Петербургского института истории РАН. Кол. 2. Оп. 1. Д. 141.

- Опись Соловецкого монастыря и вотчин его, составленная дьяком Карпом Андреевым по указу Петра I. 1705 г. // Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». Инв. № Рук-1404.

- Опись Соловецкого монастыря. 1788-1789 гг. // Российский государственный исторический архив. Ф. 834. Оп. 3. Д. 2421д.

- Опись Соловецкого монастыря. 1795 г. // РГАДА. Ф. 796. Оп. 72. Д. 225.

- Осада Соловецкой обители 1854 г. // Фонд рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 218. Д. 341.2.

- Островский Д. Н., 1899. Путеводитель по северу России. Изд. 2-е. СПб.: Т-во Архангельско-Мурманского пароходства. 145 с.

- Писарев А. Е., 2008. Бердыши русской пехоты. Середина - вторая половина ХVII века // Армии и битвы. № 9. С. 15-29.

- Реестр пушек Соловецкой крепости и оружейной палаты. 1742 г. // РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1707.

- Соловецкий монастырь. Из архива архитектора-реставратора П. Д. Барановского. Т. 1 / Сост.: В. А. Буров, У. А. Черновол. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 152 с.

- Суслов В. В., 1888. Путевые заметки о Севере России и Норвегии. СПб.: Тип. А. Ф. Маркса. 75 с.