Бескерамический комплекс Шаманка 8 на Южном Байкале

Автор: Кузнецов А.М., Молчанов Д.Н., Базалийский В.И., Абрашина М.Е.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

До недавнего времени на территории Южного Байкала не было известно ни одного донеолитического местонахождения. В ходе работ в этом регионе на ансамбле Шаманского мыса в 2012 и 2022 гг. был зафиксирован новый бескерамический комплекс, получивший название Шаманка 8. Находки залегают в буровато-желтых суглинках ниже слоя голоценового оптимума. В составе коллекции отсутствует кость, продукты литорасщепления представлены преимущественно кварцевым сырьем. Индустрия характеризуется высокой степенью фрагментации сколов, своеобразными формами заготовок, типологически слабовыраженным орудийным набором. В силу невозможности провести прямое датирование материалов комплекса предложено опираться на совокупность стратиграфических и технико-типологических данных. Последнее позволяет провести некоторые параллели в орудийном наборе Шаманки 8 с финальносартанскими комплексами Байкальской Сибири. Однако не исключается и вариант раннеголоценового возраста объекта с учетом датировок ранненеолитических погребений Шаманки 2.

Байкальская сибирь, южный байкал, голоцен, плейстоцен, сартан, неолит, палеолит, кварц, литорасщепление, продольный излом, фрагментация

Короткий адрес: https://sciup.org/147241593

IDR: 147241593 | УДК: 903(571.53)"6325" | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-7-34-48

Текст научной статьи Бескерамический комплекс Шаманка 8 на Южном Байкале

Археологические исследования байкальского побережья, стартовавшие в середине XVIII в., продолжаются уже почти три столетия (см. обзор: [Медведев и др., 2015]). Наиболее выдающиеся результаты получены в деле изучения эпохи неолита и бронзового века, чему способствовали раскопки и изучение многослойных стоянок Малого Моря и многочисленных байкальских некрополей. Донеолитический период освоения древним человеком крупнейшего водоема Северной Азии представлен к настоящему времени в археологической летописи в гораздо меньшей степени.

Нижние горизонты маломорских стоянок (Улан-Хада, Саган-Нугэ, Берлога, Итырхей и др.), датируемые по радиоуглероду 8–10 тыс. л. н., содержат материалы пребореального и бореального периодов голоцена, отнесенные к мезолиту [Горюнова, Новиков, 2017]. Для них характерно развитое производство правильных призматических пластин и орудий из них, призматические и клиновидные формы нуклеусов, различные типы резцов, шлифованные орудия, вкладышевая техника [Новиков, Горюнова, 2017]. К этому времени также относят нижний горизонт многослойной стоянки в бухте Ая, расположенной к югу от о. Ольхон [Новиков и др., 2016].

К переходному периоду от палеолита к неолиту относятся «эпипалеолитические» стоянки Лударской бухты на Северном Байкале с нечеткой хронологической позицией. Типологический набор этих местонахождений содержит ножи типа «улу», скребки с крутой ретушью, тесла с перехватом, клиновидные нуклеусы, полиэдрические резцы – формы, которые приближают эту индустрию к финальносартанским комплексам Южного Приангарья [Хлобы-стин, 1965]. Экспонированный комплекс Балтаханова V и еще ряд стоянок в этой же части Байкала с призматическими пластинами, вкладышами, угловыми резцами, концевыми скребками также отнесены исследователями к периоду позднего палеолита – мезолита [Тетенькин и др., 2019].

Комплекс объектов Курлы I–III (Северный Байкал), характеризующийся микролитической индустрией и наиболее представительным набором костяных и каменных орудий среди байкальских донеолитических стоянок, до недавнего времени датировался средней порой верхнего палеолита [Шмыгун, 1981; Стратиграфия…, 1990]. Однако последние опубликованные данные опровергли этот возраст, поместив объект в ряд финальносартанских памятников с датами около 13,5 тыс. некал. л. н. [Молчанов и др., 2019].

Наиболее древний, среднепалеолитический, период представлен на Байкале, по мнению ряда исследователей, стоянками «кварцевого палеолита» с поверхностным залеганием материала – падь Малая Орса, Иванов Взвоз, распадок Ангаси-Елга [Окладников, 1975; Конопац-кий, 1982]. Они характеризуются кварцевым и кварцитовым субстратом, следами корразии на артефактах, архаичными формами – дисковидными нуклеусами мустьерского типа, чоп-пингами, чопперами, массивными скреблами, подтреугольными остроконечниками. Однако существует мнение, что техноморфология этих ансамблей, приведенная в литературе, неоднозначна и сомнительна [Стратиграфия…, 1990; Медведев и др., 2015].

Как видно из представленного краткого обзора, донеолитические ансамбли Байкала отличает крайне неравномерное территориальное распространение. Как наименее обследованную в этом отношение можно выделить юго-восточную часть озера. Здесь до последнего времени были открыты и исследованы только голоценовые объекты: стоянки, расположенные в пределах Кругобайкальской железной дороги, и ансамбль Шаманского мыса [Бердникова, 2003]. На этом фоне особый интерес представляют раскопки бескерамических комплексов на этой территории, одним из которых является не так давно выявленное местонахождение Шаманка 8. Целью настоящей работы является ввод в научный оборот сведений об этом объекте, обсуждение его возраста и особенностей индустрии.

Общие сведения

Шаманский мыс находится в юго-западной части оз. Байкал, в 4 км на северо-северо-запад от пос. Слюдянка. В геоморфологическом отношении он является крайней частью высокой водораздельной поверхности между долинами рек Талая и Похабиха, вытянутой по линии юго-восток – северо-запад. Сам мыс представляет собой цепь из трех холмов, располагающихся на правом приустьевом участке р. Талая. Южные склоны первых двух холмов круто обрываются к воде, северные – полого понижаются в сторону Култукского залива. Формально мысом можно считать только первый холм с высотой 7–8 м от уреза воды – останец, резко выступающий в акваторию озера и отделенный от второго холма размываемым перешейком. Однако, так как левый приустьевой участок р. Талой на сегодняшний день затоплен в результате поднятия уровня озера после строительства плотины Иркутской ГЭС, к территории мыса также относят второй и третий холмы, разделенные ныне уничтоженным Кругоморским трактом. Второй холм имеет гипсометрические отметки 28–30 м над урезом Байкала, третий – 35–40 м. Весь комплекс холмов Шаманского мыса отделяется от остальной цепи возвышенностей Кругобайкальской железной дорогой, «прорезающей» четвертый холм.

Холмы Шаманского мыса сложены скальными породами (гнейсо-граниты, доломитовые и кварцитовые мрамора), которые перекрыты рыхлыми отложениями четвертичного возраста. Последние практически повсеместно имеют малую мощность (до 0,5–0,7 м) и компрессионный характер, за исключением некоторых участков первого холма, который находится в зоне активного эолового переноса рыхлого материала с береговой линии. Обобщенное описание разрезов выглядит следующим образом: (а) гумусо-аккумулятивный горизонт и подстилающие светло-серые гумусированные суглинки, представляющие собой отложения позднего голоцена; (б) ярко-бурый средний суглинок среднеголоценового возраста; (в) буровато-желтый легкий суглинок, опесчаненный и обогащенный в подошве дресвой; (г) отложения цоколя, представленные либо скальным массивом, либо разрушенными мраморами элювиального генезиса.

Рис. 1. Карта археологических объектов Шаманского мыса на оз. Байкал

Fig. 1. The location of archaeological sites of the Shaman cape on Baikal Lake

Первые свидетельства о находках на этой территории относятся предположительно еще к концу XIX в. [Медведев и др., 2015]. На сегодняшний день археологический ансамбль Шаманского мыса включает в себя несколько местонахождений с названием одноименного топонима и разными порядковыми номерами (рис. 1). Это могильники с локальными стояночными участками Шаманка 2 и Шаманка 3 (юго-западный склон второго холма), стоянки Шаманка 1 (первый холм – останец) и Шаманка 8 (третий холм). Если Шаманка 1 по орудийному набору датируется эпохой позднего неолита – ранней бронзы, то некрополи включают в себя погребальные комплексы раннего неолита, раннего бронзового века, раннего железного века, ритуальные объекты, локальные пятна культурного слоя, причем погребения раннего неолита с китойской традицией доминируют в количественном отношении (см. [Свинин, 1971; Тиваненко, 1979; Туркин, Харинский, 2004; Базалийский и др., 2006; 2021] и др.). Остальные объекты, выделенные в свое время в рамках охранных мероприятий, либо не имеют статуса реально существующих, либо уже объединены с упомянутыми комплексами.

Материалы исследования

Стояночный бескерамический комплекс Шаманка 8 был открыт В. И. Базалийским в ходе плановых работ по исследованию ансамбля Шаманского мыса в 2012 г. В седловине между вершинами третьего холма было заложено два шурфа общей площадью 8 кв. м, один из которых показал наличие археологического материала. Коллекция ( n = 31) была представлена исключительно каменными артефактами из кварца, единичными предметами из туфоаргил-лита и кварцита. В 2022 г. рекогносцировочные работы были продолжены Слюдянским отрядом ООО НПО «Экспертиза» в составе В. И. Базалийского, А. М. Кузнецова, Д. Н. Молчанова. Тремя шурфами исследовано 12 кв. м площади. Археологический материал ( n = 24), по облику аналогичный находкам 2012 г., был зафиксирован в той же стратиграфической ситуации в шурфах № 1 и 2. В результате были уточнены границы распространения культуросодержащего горизонта, стратиграфическая ситуация, сделан отбор проб грунта, высотная съемка местности.

Археологический материал залегает в буровато-коричневых легких неслоистых суглинках на глубине около 0,25–0,3 м. Культуросодержащий горизонт в подошве насыщен продуктами разрушения мраморного цоколя. Сверху он перекрыт ярко-бурыми суглинками, предварительно датируемыми атлантическим оптимумом (AT). Четкой границы перехода от плейстоцена к голоцену, выраженной стратиграфически (карбонаты) или геохимически (зона вскипания HCl), в разрезе не фиксируется. Горизонт залегания находок достаточно ровный, без резких перепадов высотных отметок. Кострищ или следов конструкций не обнаружено.

Совокупная коллекция находок 2012 и 2022 гг. на Шаманке 8 составляет 55 артефактов из камня. Сырьевая база представлена белым, молочным, льдистым, дымчатым кварцем (85 %), микрокварцитом (4 %), туфоаргиллитом (5 %), горнблендит-пироксенитом (5 %), песчаником (2 %). Кварц разнится по внутреннему строению – от неявно выраженной зернистости до разной степени однородности и прозрачности трещиноватой структуры. Тем не менее четкую границу между этими группами провести трудно, что объясняется жильным генезисом сырья, когда в пределах одной жилы могут фиксироваться значительные изменения в структуре и цветности [Васильев и др., 1981].

При анализе материалов комплекса сырьевая специфика отразилась на методах исследования. Орудийный инвентарь был идентифицирован и описан в рамках стандартной процедуры типологического анализа, однако выделенные типы скорее предлагаются к рассмотрению, так как высокая отражательная способность кварца и его зернистость препятствуют идентификации оформляющей / утилизационной ретуши и негативов мелких сколов. Для исследования продуктов и техники расщепления, кроме морфометрических процедур, был использован анализ механики разрушения ( fracture analysis ), специально разработанный для изучения кварцевых комплексов [Rankama, 2002; Tallavaara et al., 2010]. В его основе лежат экспериментальные данные, свидетельствующие о наличии определенных шаблонов фрагментации кварцевого сырья.

Результаты исследования

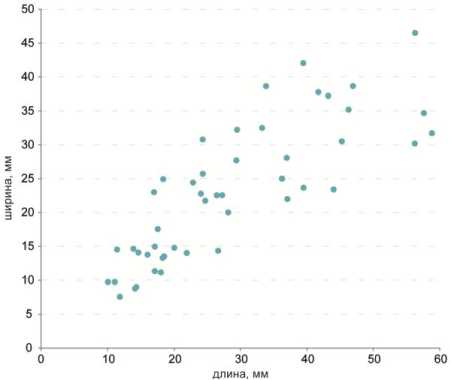

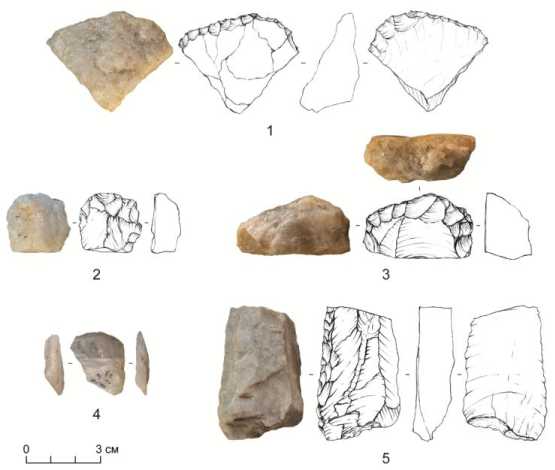

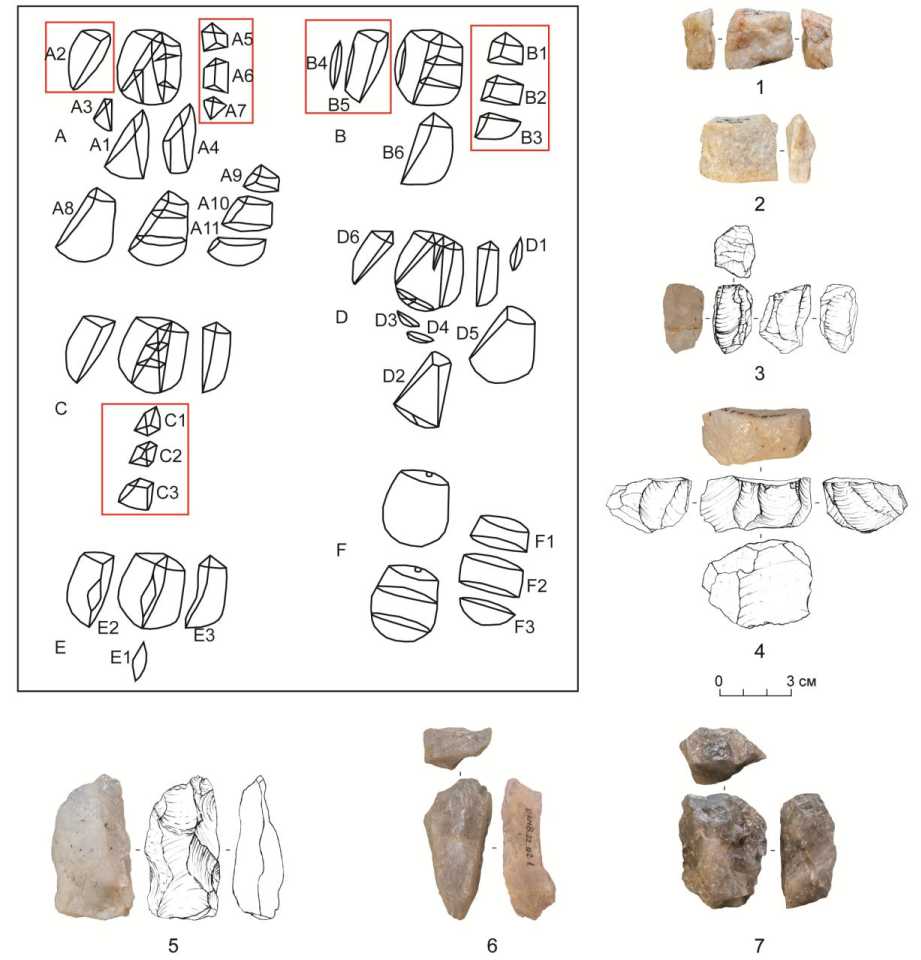

Общий технологический облик индустрии Шаманки 8 определяется артефактами из кварца вследствие того, что они составляют подавляющее большинство коллекции. Треть из них (34 %) несет следы галечной корки. Морфология кварцевых сколов характеризуется объемными, непластинчатыми формами (рис. 2). По размерам основная часть (64 %) представлена мелкими обломками с линейными размерами менее 3 см. В числе типологически определимых орудий из кварца можно предложить следующие формы: концевой (ногтевидный) скре- бок из фрагмента трехгранной в сечении пластины (рис. 3, 2), ножевидное орудие из отщепа (рис. 3, 4), скребок высокой формы из обломка гальки (рис. 3, 3), скребок из фрагмента крупного, треугольного в плане скола (рис. 3, 1). Нуклеусы представлены двумя вариантами: с продольным (рис. 4, 5–7) и поперечным (рис. 4, 4) снятием заготовок. Первые – подтреугольные в поперечном сечении, вытянутые формы с негативами снятий пластинок (6 ед.), вторые – низкофронтальные варианты с разнонаправленными снятиями коротких отщепов (5 ед.). В единственном экземпляре зафиксирован нуклеус для снятия пластинок со скошенной к контрфронту подготовленной площадкой и негативом снятия (рис. 4, 3). Среди деби-тажа можно выделить серию прямоугольных фрагментированных сколов с выраженным продольным изломом (сколы типа сире) (рис. 4, 1, 2). Если ориентироваться на схемы фрагментации кварца при расщеплении (см. рис. 4), кварцевый инвентарь Шаманки 8 совпадает с вариантами A, B и C.

Рис. 2. Метрические параметры кварцевых сколов стоянки Шаманка 8

Fig. 2. Metric parameters of quartz flakes from the Shamanka 8 site

Рис. 3. Каменные орудия стоянки Шаманка 8: 1–3 – скребки; 4 – ножевидное орудие; 5 – унифас Fig. 3. Lithic tools of the Shamanka 8 site: 1–3 – scrapers; 4 – knife-like tool; 5 – uniface

Рис. 4. Схемы фрагментации кварца (по: [Rankama, 2002, p. 82, fig. 2; Tallavaara, et al., 2010, p. 2443, fig. 1]) с выделенными вариантами, которые встречены на Шаманке 8. Кварцевая индустрия стоянки Шаманка 8: 1 , 2 – сколы с продольным изломом; 3–7 –нуклеусы

Fig. 4. Exploded views of quartz fragment types (from: [Rankama, 2002, p. 82, fig. 2; Tallavaara, et al., 2010, p. 2443, fig. 1]) with highlighting types of Shamanka 8. Quartz industry of Shamanka 8: 1 , 2 – Siret flakes; 3–7 – cores

Немногочисленная некварцевая часть коллекции состоит из двух фрагментов колотой гальки, двух обломков сколов, фрагмента горнблендита, сколов из микрокварцита и песчаника. Примеры кварцевых комплексов из других регионов Евразии говорят о том, что артефакты из некварцевого сырья в среднем тоньше, чем кварцевые изделия, что объясняется технологической адаптацией к высокой фрагментации кварца [Tallavaara et al., 2010]. В случае Шаманки 8 этого не наблюдается. Единственный скол из микрокварцита со следами вто- ричной обработки (рис. 3, 5), который можно интерпретировать как унифас из крупной пластины, по толщине сопоставим с кварцевыми снятиями.

Зафиксированная на основе вскрытых площадей (20 кв. м) ситуация пространственного залегания материала свидетельствует о кратковременных производственных операциях полного цикла литорасщепления, направленных на получение сколов-заготовок и орудий. Это косвенно подтверждается составом коллекции, включающей как нуклеусы, так и орудия, процентом сколов с галечной коркой, наличием небольшого скопления ( n = 21) в шурфе 2012 г., а также общим весом артефактов из кварца. Последний составляет 621 г, что соответствует, для сравнения, весу одной крупной гальки. Обращает на себя внимание полное отсутствие палеофауны. Кость как материал должна сохраняться в отложениях Шаманского мыса, что очевидно на примере могильников Шаманка 2 и 3 (второй холм). Соответственно, ее отсутствие на Шаманке 8 можно трактовать либо как свидетельство кратковременности осуществлявшихся на стоянке производственных операций, либо как следствие уникальных геохимических свойств рыхлых отложений на третьем холме.

Обсуждение

Главный вопрос, связанный с индустрией Шаманки 8, – это возрастные и культурные характеристики комплекса. На современном этапе исследования из-за отсутствия костного материла невозможно получить прямые радиоуглеродные датировки. Стратиграфическая позиция находок позволяет исключить варианты средне-позднеголоценового возраста, т. е. самые «молодые» датировки могут быть связаны с переходом от раннего к среднему голоцену, а самые «древние» – с широким донеолитическим позднеплейстоценовым диапазоном.

Основной датирующий элемент связан с технико-типологическими характеристиками каменной индустрии. Кварцевые индустрии, как правило, обладают низкой типологической вариативностью вследствие применения строго ограниченного набора приемов расщепления, которые включают в себя в первую очередь прямой удар твердым отбойником и биполярную технику (расщепление на наковальне) [de Lombera-Hermida, Rodríguez-Rella, 2016], что является следствием физических особенностей кварца: зернистой структуры, в том числе скрытой; наличием внутренней трещиноватости; анизотропности кристаллов. Коллекция Шаманки 8 подтверждает эти наблюдения – здесь зафиксирована характерная фрагментация сколов, продольный излом (сколы типа сире), ориентация на продольные снятия с массивными талонами. Однако имеющиеся типологически выраженные формы, несмотря на свою немногочисленность, позволяют предварительно провести некоторые аналогии с другими кварцевыми компонентами бескерамических комплексов региона.

Прежде всего прослеживается некоторое сходство форм с инвентарем 2-го культурного горизонта многослойного местонахождения Курла I на Северном Байкале – кварцевый нуклеус, скребок высокой формы, ножевидное орудие [Молчанов и др., 2019, с. 11, рис. 5.6; с. 15, рис. 9.3]. Концевой ногтевидный скребок с округлым лезвием аналогичен предмету из кварца со стоянки Нирякан I на р. Мама (Байкало-Патомское нагорье) [Тетенькин, 2021, с. 6, рис. 6]. Оба упомянутых комплекса датируются финальносартанским временем (ок. 13,5 тыс. некал. л. н.) – интерстадиалом Бёллинг-Аллерёд, который характеризуется потеплением и гумидизацией климата [Воробьева, 2010]. Подобной оценке возраста Шаманки 8 не противоречит и единственное некварцевое орудие – унифас из микрокварцита с дорсальной ретушью и прямым рабочим краем из крупной пластины, который имеет определенное сходство в технике исполнения и характере заготовки с ножами из местонахождения Верхо-ленская Гора I с датами около 12 тыс. некал. л. н. [Аксенов, 1980; Стратиграфия…, 1990; Ко-гай, 2007]. Позицию стоянки на высоких гипсометрических отметках (около 30 м над урезом воды) в таком случае можно объяснить высоким уровнем Байкала в период термохрона.

Другая трактовка возраста Шаманки 8 связана с голоценовым временем. В этом случае безусловна связь стоянки с ранненеолитическим китойским компонентом могильника Ша- манка 2. Специфика комплекса в этой интерпретации может иметь культовые черты, учитывая примеры неолитических и этнографических обществ, где кварц играл важную роль в ритуальной практике [de Lombera-Hermida, Rodríguez-Rella, 2016]. Однако здесь можно найти несоответствие в составе погребального инвентаря, т. е. в китойских погребениях Шаманки 2 практически отсутствуют изделия из кварца. Тем не менее, учитывая невозможность восстановить погребальный обряд и связанные с ним символические действия, категорически отрицать вероятность раннеголоценовых датировок на современном этапе исследований не стоит.

Еще одна возможная датировка Шаманки 8 гипотетически связана с индустриями «кварцевого палеолита» побережья Байкала, но значительные отличия в технологии и типологии этих ансамблей от шаманских материалов и отсутствие датировок для сравнения комплексов делают эту версию маловероятной.

Заключение

Археологические исследования на Шаманском мысе оз. Байкал показывают, что эта морфо-скульптура привлекала внимание человека уже в эпоху раннего неолита, начиная с 7 тыс. л. н. Открытие каменного ансамбля Шаманки 8, судя по результатам технико-типологического анализа, удревняет этот возраст до 13–14 тысячелетия. Причиной такой концентрации разновременных стоянок именно на Шаманском мысе может быть его положение в рельефе югозападного Байкала. Он располагается на пологом участке побережья, с двух сторон ограниченном горными хребтами, вплотную подступающими к озеру. Кроме того, отсюда к западу начинается коридор Тункинской долины, освоение которой относится как минимум к раннему этапу верхнепалеолитического времени [Kozyrev et al., 2014; Shchetnikov et al., 2019].

Статус Шаманки 8 как единичного форпоста финальносартанской культуры на Южном Байкале как в географическом, так и в хронологическом отношении, по мнению авторов, связан скорее не с культурно-историческими факторами, а со степенью исследованности этой территории. На сегодняшний день на всем протяжении побережья Байкала от пос. Култук до г. Байкальск (около 40 км) неизвестно ни одного археологического местонахождения, кроме Шаманского ансамбля. Причиной этого является как эпизодический пунктирный характер проводимых рекогносцировочных исследований, так и колебания уровня Байкала в позднеплейстоценовое и голоценовое время. Фактические подтверждения освоения древним человеком Южного Байкала в палеолитическую эпоху в виде остатков мегафауны со следами утилизации периодически находят по долинам рек и в прибрежных водах озера [Бердникова, 2003; Снопков, Хобта, 2018].

Дальнейшие изыскания на Шаманке 8 должны быть направлены на решение проблемы возраста комплекса, его производственной и адаптационной специфики. Один из важных вопросов связан с сырьевой спецификой индустрии: чем обусловлено использование кварца – вотивными или практическими нуждами? Расширение коллекции артефактов и уточнение пространственной структуры стоянки в будущем могут помочь ответить на этот и другие вопросы.

Список литературы Бескерамический комплекс Шаманка 8 на Южном Байкале

- Аксенов М. П. Археологическая стратиграфия и послойное описание инвентаря Верхоленской Горы I // Мезолит Верхнего Приангарья. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1980. Вып. 2: Памятники Иркутского района. С. 45-93.

- Базалийский В. И., Ливерс А. Р., Хаверкорт К. М., Пежемский Д. В., Тютрин А. А., Туркин Г. В., Вебер А. В. Ранненеолитический комплекс погребений могильника Шаманка II (по материалам раскопок 1998-2003 гг.) // Изв. лаборатории древних технологий. 2006. Т. 4. С. 80-103.

- Базалийский В. И., Тютрин А. А., Вебер А. В. Морфологический анализ зубчатых остриев из ранненеолитических комплексов могильника Шаманка II // Изв. ИГУ. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2021. № 35. С. 17-51. БЭД 10.26516/2227-2380. 2021.35.17.

- Бердникова Н. Е. Археологическое наследие КБЖД // Земля иркутская. 2003. № 2-3. С. 4346.

- Васильев Е. П., Резницкий Л. З., Вишняков В. Н., Некрасова Е. А. Слюдянский кристаллический комплекс. Новосибирск: Наука, 1981. 198 с.

- Воробьева Г. А. Почва как летопись природных событий Прибайкалья (проблемы эволюции и классификации почв). Иркутск: Изд-во ИГУ, 2010. 205 с.

- Горюнова О. И., Новиков А. Г. Радиоуглеродные даты комплексов раннего голоцена При-ольхонья (озеро Байкал) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. № 23. С. 75-78.

- Когай С. А. О возрасте, стратиграфии и планиграфии техноморфологического ансамбля Верхоленской Горы // Северная Евразия в антропогене: человек, палеотехнологии, геоэкология, этнология и антропология: Материалы Всерос. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию М. М. Герасимова. Иркутск: Оттиск, 2007. Т. 1. С. 290-296.

- Конопацкий А. К. Древние культуры Байкала. Новосибирск: Наука, 1982. 176 с.

- Медведев Г. И., Бердникова Н. Е., Горюнова О. И., Липнина Е. А., Новиков А. Г., Бердников И. М. Геоархеологическое байкаловедение: становление, современное состояние, специфика // Изв. ИГУ. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2015. № 11. С.3-38.

- Молчанов Г. Н., Молчанов Д. Н., Липина Е. А. Техноморфологический анализ каменной и костяной индустрии из культуросодержащего горизонта 2 многослойного местонахождения Курла I на Северном Байкале // Изв. ИГУ. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2019. № 28. С. 3-37. БЭД 10.26516/2227-2380.2019.28.3

- Новиков А. Г., Горюнова О. И. Новый взгляд на комплексы раннего голоцена побережья Байкала: пересмотр стратиграфического анализа и радиоуглеродного датирования объекта Саган-Нугэ // Изв. ИГУ. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2017. Т. 19. С. 58-81.

- Новиков А. Г., Новосельцева В. М., Клементьев А. М. Новые многослойные стоянки в бухте Ая на Байкале (по материалам раскопок 2014 г.) // Изв. ИГУ. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2016. Т. 15. С. 3-22.

- Окладников А. П. К изучению древнейших следов деятельности человека на озере Байкал: «Кварцевый палеолит» // Археология Северной и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1975. С.11-21.

- Свинин В. В. Энеолитический памятник на Шаманском мысу (Южный Байкал) // Учен. зап. ВСОГО СССР / Иркут. обл. музей краеведения. Иркутск, 1971. Вып. 4, ч. 1: Вопросы истории Сибири. С. 45-55.

- Снопков С. В., Хобта А. В. Култук. Историческая хроника от глубины веков до начала ХХ века. Иркутск: Репроцентр А1, 2018. 233 с.

- Стратиграфия, палеогеография и археология юга Средней Сибири: К XIII Конгрессу ИНКВА (КНР, 1991) / Отв. ред. Г. И. Медведев, Н. А. Савельев, В. В. Свинин. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1990. 165 с.

- Тетенькин А. В. Новый палеолитический комплекс местонахождения Нирикан I на р. Мама (Байкало-Патомское нагорье) // Изв. лаборатории древних технологий. 2021. Т. 3 (40). С. 9-21. БЭД 10.21285/2415-8739-2021-3-9-21

- Тетенькин А. В., Кичигин Д. Е., Коростелев А. М. Новое археологическое местонахождение эпохи каменного века Балтаханова V (Северный Байкал) // Изв. лаборатории древних технологий. 2019. Т. 15 (1). С. 46-63. БО! 10.21285/2415-8739-2019-1-46-63.

- Тиваненко А. В. Новый энеолитический могильник на берегах Байкала // Краеведение Бурятии. Улан-Удэ, 1979. С. 181-188.

- Туркин Г. В., Харинский А. В. Могильник Шаманка II: к вопросу о хронологии и культурной принадлежности погребальных комплексов неолита - бронзового века на Южном Байкале // Изв. лаборатории древних технологий. 2004. Т. 2. С. 124-158.

- Хлобыстин Л. П. Древнейшие памятники Байкала // Палеолит и неолит СССР. М., Л.: Наука, 1965. Т. 5. С. 252-279.

- Шмыгун П. Е. Докерамические комплексы из четвертичных отложений Северного Байкала // Рельеф и четвертичные отложения Станового нагорья. М., 1981. С. 120-128.

- Lombera-Hermida A. de, Rodrfguez-Rellan C. Quartzes matter. Understanding the technological and behavioural complexity in quartz lithic assemblages // Quaternary International. 2016. Vol. 424. P. 2-11. DOI 10.1016/j.quaint.2016.11.039

- Kozyrev A., Shchetnikov A., Klemenev A., Filinov I. A., Fedorenko A., White D. The early upper palaeolithic of the Tunka rift valley, lake Baikal region, Siberia // Quaternary International. 2014, Vol. 348. P. 4-13. DOI 10.1016/j.quaint.2014.06.012

- Rankama T. Analyses of the quartz assemblages of houses 34 and 35 at Kauvonkangas in Tervo-la // Huts and Houses. Stone Age and Early Metal Age Buildings in Finland. Helsinki: National Board of Antiquities, 2002. P. 79-108.

- Shchetnikov A. A., Bezrukova E. V., Matasova G. G., Kazansky A. Yu., Ivanova V. V., Danu-kalova G. A., Filinov I. A., Khenzykhenova F. I., Osipova E. M., Berdnikova N. E., Berd-nikov I. M., Rogovskoi E. O., Lipnina E. A., Vorobyeva G. A. Upper Paleolithic site Tuya-na - a multi-proxy record of sedimentation and environmental history during the Late Pleistocene and Holocene in the Tunka rift valley, Baikal region // Quaternary International. 2019. Vol. 534. P. 138-157. DOI 10.1016/j.quaint.2019.02.043

- Tallavaara M., Manninen M. A., Hertell E., Rankama T. How flakes shatter: A critical evaluation of quartz fracture analysis // Journal of Archaeological Science. 2010. Vol. 37. P. 24422448. DOI 10.1016/j.jas.2010.05.005