Беспозвоночные песчаных массивов в Баргузинской котловине (Западное Забайкалье)

Автор: Хобракова Лариса Цыренжаповна, Убугунов Василий Леонидович, Рудых Сергей Геннадьевич

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Байкальский регион, Россия

Статья в выпуске: 3 (4), 2017 года.

Бесплатный доступ

Установлен таксономический состав беспозвоночных животных, их численность и биомасса на разной стадии восстановления степных экосистем: язва дефляции, залежи и целина. Прослежены изменения мезофауны в различных ландшафтно-климатических условиях, которые выражаются в увеличении разнообразия, численности и биомассы травоядных беспозвоночных.

Баргузинская котловина, западное забайкалье

Короткий адрес: https://sciup.org/148317121

IDR: 148317121 | УДК: 595.762.12+574.472 | DOI: 10.18101/2542-0623-2017-3-90-101

Текст научной статьи Беспозвоночные песчаных массивов в Баргузинской котловине (Западное Забайкалье)

К обитанию на поверхности и в толще песков приспособлены представители особой экологической группы животных — псаммофилов. Рыхлость и подвижность песка, быстрое нагревание его днем и резкое охлаждение ночью, сухость верхних слоев и концентрация влаги на некоторой глубине создают своеобразные условия существования. В связи с этим у псаммофилов имеется ряд характерных особенностей. Некоторым свойственна быстрота передвижения (быстрый бег и полет, прыжки), как приспособление к добыванию пищи. Характерными представителями таких псаммофилов являются жуки-скакуны. Часто псаммофилы способны жить в толще песка. Например, личинки муравьиных львов форми- руют ловчую воронку, выставляя наружу лишь крючковидные челюсти, которыми ловят скатывающуюся вниз добычу (мелкие насекомые). Многие представители беспозвоночных среди жуков жужелицы, пластинчатоусые, чернотелки и долгоносики, среди перепончатокрылых дорожные и роющие осы, муравьи; часть саранчовых и пауков-волков являются характерными обитателями песчаных биотопов. Некоторые виды являются редкими и охраняются [Красная книга Бурятии, 2013]. Например, жужелица драгоценнокрылая Carabus glyptopterus, локально распространенная в степных котловинах Забайкалья, редкий вид на северной границе ареала [Хобракова, 2013].

Материал и методы

Исследования проводили в Баргузинской котловине, являющейся одной наиболее крупных тектонических депрессий Байкальского рифта. Впадина заполнена песками, большая часть из которых сосредоточена в обширные песчаные массивы, возвышаясь над озерно-аллювиальной до 200 и более метров. Зоологические исследования проведены в центральной части котловины на песчаном массиве «Верхний Куйтун», преимущественно занятом степной растительностью.

Материал по беспозвоночным животным собран методами почвенных ловушек. Почвенные ловушки выставлялись по 20 штук в линию через 5 м [Barber, 1931]. В качестве фиксатора использовали 4%-ный раствор формалина. Материал выбирался ежемесячно в течение всего вегетационного сезона в июне, июле, августе, сентябре в 6 биотопах. Собрано свыше 22 тысяч экземпляров имаго беспозвоночных общим весом 865,19 г (табл. 1).

Результаты изменения таксономической структуры, численности и биомассы на разной стадии восстановления степных экосистем

Стадия 1. Беспозвоночные на язвах дефляции

На первой стадии восстановления изучены два биотопа с различной степенью занесенности песками.

Песчаные выдувы, так называемые язвы дефляции, имеют максимальный характер занесенности песками в окружении тополевников (биотоп № 3). В этих условиях беспозвоночные представлены 1 типом, 2 классами, 10 отрядами из более 22 семейств. Здесь отмечено минимальное разнообразие беспозвоночных (31 таксон) с наименьшей численностью (2 135 экз., 9,5%). Среди них доминируют разные семейства жуков: жужелицы (32,5%), быстрянки (24,4%) и нарывники (11,7%). В числе субдоминантов в диапазоне от 5 до 10% представлены муравьи и двукрылые, реже встречаются, но обычны муравьиные львы и роющие осы. Биомасса беспозвоночных составила 66,56 г. По биомассе преобладают жужелицы (46,9%) и нарывники (26,3%).

Мозаичная язва дефляции среди степной растительности представлена биотопом №14. Сообщество беспозвоночных сформировано представителями 1 типа, 2 классов, 10 отрядов. В этих условиях возрастает разнообразие беспозвоночных (38 таксонов) и их численность (2 953 экз., 13%). Среди таксонов больше 1% в структуре доминирования по-прежнему преобладают жуки семейств жужелицы (33,9%), быстрянки (11,2%) и нарывники (9,3%). В составе субдоминантов пред- 91

ставлены муравьи, роющие осы, перепончатокрылые. Количество редких таксонов возрастает до 10, среди которых представлены прочие представители двукрылых, совок (гусеницы), дорожных ос, жуков долгоносиков, чернотелок, мертвоедов, карапузиков, саранчовых, клещей и пауков. Представители некрофиль-ного комплекса (мертвоеды, карапузики), очевидно, привлекаются попавшими в почвенные ловушки беспозвоночными. Из групп, играющих значительную роль в песчаных экосистемах, отсутствуют муравьиные львы. Биомасса данных животных в этом биотопе наибольшая и составляет 248,63 г. По биомассе преобладают жужелицы (70%).

Таким образом, на выдувах песчаных массивов формируется разнообразная фауна беспозвоночных, которая включает 45 таксонов на уровне семейств и отрядов с общей численностью 5 088 экземпляров (22,8% от общей численности всех изученных беспозвоночных), при этом только 13 таксонов больше 1%. Доминируют жужелицы (33,3%), быстрянки (16,8%), нарывники и муравьи (по 10,3%).

-

Стадия 2. Беспозвоночные на залежах

Изучен зоологический комплекс на залежах из двух биотопов.

Беспозвоночные на залежи из биотопа № 12 относятся к 1 типу, 10 отрядам и 30 семействам. Разнообразие беспозвоночных составляет 38 таксонов с численностью 4 522 экземпляров (20%). Среди таксонов больше 1% в структуре доминирования превалируют жужелицы (26,8%), быстрянки (16,8%), а также муравьи (12,5%) и нарывники (10,3%). В структуре субдоминантов отмечены только роющие осы и чернотелки, остальные встречаются реже — двукрылые, совки, дорожные осы, мертвоеды и саранчовые. Наряду с настоящими саранчовыми, нарывниками, чернотелками, муравьями значительную численность имеют дорожные осы, использующие пауков в качестве корма для своих личинок. Биомасса достигает 176 г. Вклад быстрянок (средний вес особи около 2 мг) в общие показатели биомассы невелик. По биомассе преобладают жужелицы (30,9%) и нарывники (18,5%).

На залежи (биотоп №11) население беспозвоночных, оцененное на основе материалов из почвенных ловушек, представлено 1 типом, 2 классами, 10 отрядами и 28 семействами. Разнообразие беспозвоночных этого биотопа не уступает предыдущему (37 таксонов), но здесь отмечена самая большая численность беспозвоночных в 7 347 экземпляров (33%). В структуре доминирования преобладают жужелицы (59,2%) и быстрянки (15,7%), в числе субдоминантов присутствуют чернотелки, остальные отмечены как редкие — двукрылые, совки, перепончатокрылые, муравьи, нарывники, полужесткокрылые и саранчовые. Общая биомасса составила 146,46 г. По биомассе преобладают жужелицы (30,69%) и чернотелки (21,52%).

Таким образом, на залежах разнообразие беспозвоночных составляет 41 таксон с максимальной численностью 11 869 экземпляров (53,3% от общей численности), из них только 10 таксонов больше 1%. Доминируют жужелицы (46,9%) и быстрянки (16,1%).

-

Стадия 3. Беспозвоночные на целине

На целине в биотопе №1 биоразнообразие беспозвоночных представлено 1 типом, 2 классами, 9 отрядами и 22 семействами. Всего отмечено 29 таксонов с 92

численностью 379 экземпляров (23,7%), среди них 15 таксонов больше 1% (рис. 5). В структуре доминирования представлены: доминанты — клопы (19%), равнокрылые, большей частью их личиночные формы (15,8%), гусеницы совок (12,1%); субдоминанты — жужелицы (9,5%), двукрылые (6,9%), клещи (6,6%), долгоносики (5,8%), саранчовые (5,5%). Среди жужелиц обычен степной вид Pseudotaphoxenus dauricus . Биомасса беспозвоночных — 17,56 г. По биомассе преобладают гусеницы совок (39,3%), жужелицы (11,3%), клопы (10,3%) и саранчовые (10,2%).

На целине в биотопе №18 таксономическое разнообразие беспозвоночных, принадлежащих к 1 типу, 3 классам, 11 отрядам, 31 семейству, является самым высоким из всех анализируемых биотопов. Зарегистрировано 42 таксона с численностью 5 292 экземпляра (23,7%), среди них 8 таксонов больше 1%. В структуре доминирования преобладают жужелицы (36,6%), быстрянки (19,7%) и саранчовые (15,9%). В структуре субдоминирования представлены муравьи, нарывники, реже встречаются двукрылые, перепончатокрылые, чернотелки (рис. 6). Традиционно многочисленны нарывники, чернотелки, муравьи. Заметную роль играют усачи-корнееды из рода Eodorcadion . Отсутствуют муравьиные львы. Только здесь обнаружены представители класса скрыточелюстных насекомых (ногохвостки). Биомасса составляет 209,98 г. Рекордных значений, как по численности, так и по биомассе достигают настоящие саранчовые (26,13%), также многочисленны нарывники (12,03%).

Таким образом, разнообразие беспозвоночных на целине представлено 1 типом, 3 классами, 11 отрядами и 31 семейством с общей численностью 5 671 экземпляров (25,5%). Доминируют жужелицы, быстрянки, саранчовые, нарывники.

Изменения мезофауны в различных ландшафтно-климатических условиях

На естественных, не затронутых вспашкой участках, с большим перепадом высот (150 м), отмечено увеличение мощности гумусового горизонта и, в целом, профиля в почвах, появление срединного палевого горизонта и меньшего содержание карбонатов в аккумулятивно-карбонатном горизонте.

Растительные сообщества реагируют на изменение почвенно-климатических условий с высотой — снижением общей продуктивности, ОПП, видового состава и резким увеличением абсолютной массы и доли надземной фитомассы по отношению к подземной. Возрастание надземной фитомассы ожидаемо привело к повышению числа видов и общей биомассы беспозвоночных.

По сравнению с целинными вариантами экосистем, антропогенное воздействие в виде пахоты и усиления дефляции, а затем залежное состояние в течение 20–30 (40) лет привело к неоднозначной реакции растительных сообществ на изменение почвенного плодородия. На залежах, не подверженных или слабо подверженных дефляции, число видов заметно возрастает, что характерно для соответствующих демутационных стадий, а на сильно и полностью дефлированных участках — резко сокращается. Общая биопродуктивность всех залежных фитоценозов сократилась независимо от степени дефляции почв, однако на недефли-рованных позициях надземная биомасса была сопоставима с теоретически возможным уровнем, а иногда его незначительно превышала.

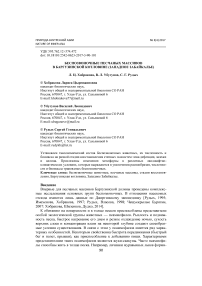

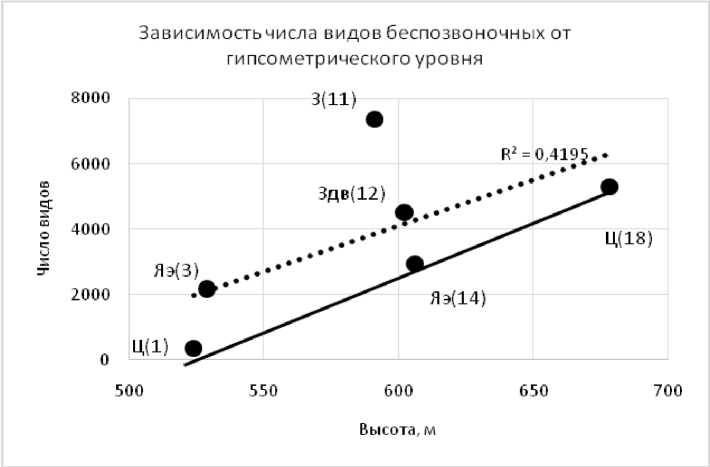

Число видов и биомасса беспозвоночных на залежах, особенно на недефлиро-ванных, была выше, чем на целинных участках, сопоставимых по высотным отметкам (рис. 1, 2). Весьма интересным является, на наш взгляд, достаточно высокое обилие видов и их биомасса на язвах дефляции, практически полностью лишенных растительности, которые по значениям превышали или были равны теоретически возможным уровням.

Таким образом, увеличение гипсометрического уровня на 150 м приводит к локальному изменению климатических условий. В почвах с высотой увеличивается мощность гумусового и других генетических горизонтов, появляется палево-метаморфический гор. Горизонт палево-метаморфический (BPL), в растительном покрове снижается общая продуктивность, трансформируется долевое соотношение надземной и подземной фитомасс в пользу надземной, уменьшается число видов и общее проективное покрытие. Увеличение надземной фитомассы ведет к резкому увеличению видового состава и биомассы беспозвоночных.

Рис. 1. Зависимость числа видов беспозвоночных от гипсометрического уровня поверхности

Условные обозначения (здесь и для рис. 2): сплошная линия — теоретическое увеличение числа видов при возрастании высотных отметок; точечная — линейный тренд, рассчитанный по всем изученным точкам. Степень антропогенного воздействия на экосистемы: Ц — целина; З — залежь; Здв — залежь с полностью дефлированным восстанавливающимся почвенным покровом; Яэ — язва эрозии.

Почвенные профили

Рис. 2. Зависимость общей биомассы беспозвоночных от гипсометрического уровня поверхности. Условные обозначения (см. рис. 1)

Пахотное использование земель привело к дефляции почв и, как следствие, падению общей продуктивности фитоценозов, ОПП и сокращению их видового многообразия, особенно на сильно дефлированных позициях. Общая биомасса и число видов беспозвоночных на залежах намного выше, чем на целинных почвах с сопоставимыми высотами. Дефляционные нагрузки снижают эти показатели, но даже на язвах эрозии, лишенных растительности число видов и биомасса выше, чем на целинных территориях. Биомасса зависит, в основном, от численности жужелиц и тесно сопряжена с высотными отметками (r=0,84), независимо от степени антропогенной и дефляционной трансформации почвенно-растительного покрова, что также, но в несколько меньшей степени затрагивает и их видовое многообразие (r=0,65).

Таким образом, исследован таксономический состав беспозвоночных животных, их численность и биомасса на разной стадии восстановления степных экосистем: язва дефляции, залежи и целина. Фауна основных групп беспозвоночных состоит из представителей 1 типа, 3 классов, 11 отрядов, 46 семейств. Особенностью стадий восстановления является увеличение таксономического разнообразия, увеличение численности и биомассы травоядных беспозвоночных. По мере задернения и укрепления песчаных массивов в структуре доминирования по численности во всех биотопах преобладают степные виды беспозвоночных.

Таблица 1 Таксономический состав беспозвоночных в степных фитоценозах песчаного массива «Верхний Куйтун» на разной стадии восстановления

|

Стадии восстановления |

Язва эрозии (№3) |

Язва эрозии (14) |

Залежь (12) |

Залежь (11) |

Целина (1) |

Целина (18) |

||||||

|

Ч |

Б |

Ч |

Б |

Ч |

Б |

Ч |

Б |

Ч |

Б |

Ч |

Б |

|

|

ОТРЯД ПАУКИ (ARANEI) |

||||||||||||

|

Сем. Теридиды (Theridiidae) |

2 |

0,06 |

1 |

0,03 |

4 |

0,12 |

2 |

0,06 |

2 |

0,06 |

||

|

Сем. Пауки-волки (Lycosidae) |

15 |

1,50 |

56 |

4,65 |

41 |

3,07 |

55 |

4,40 |

8 |

0,52 |

10 |

0,75 |

|

Сем. Бродячие пауки (Gnaphosidae) |

5 |

0,10 |

2 |

0,05 |

6 |

0,18 |

17 |

0,43 |

1 |

0,03 |

8 |

0,24 |

|

Сем. Крабы (Thomisidae) |

0,03 |

3 |

0,025 |

3 |

0,03 |

|||||||

|

ОТРЯД ПАУКИ, ПРОЧИЕ СЕМЕЙСТВА |

2 |

0,06 |

2 |

0,03 |

8 |

0,15 |

5 |

0,08 |

9 |

0,14 |

||

|

ОТРЯД КЛЕЩИ (ACARI) |

||||||||||||

|

Сем. иксодовые клещи (Ixodidae) |

1 |

0,03 |

||||||||||

|

ОТРЯД КЛЕЩИ, ПРОЧИЕ СЕМЕЙСТВА |

1 |

0,005 |

34 |

0,11 |

30 |

0,09 |

5 |

0,03 |

25 |

0,07 |

27 |

0,08 |

|

Надкласс Насекомые (Insecta) |

||||||||||||

|

Класс Скрыточелюстные насекомые (Entognatha) |

2 |

0,02 |

||||||||||

|

Класс Открыточелюстные насекомые (Ectognatha) |

||||||||||||

|

ОТРЯД СТРЕКОЗЫ (ODONATA) |

||||||||||||

|

Сем. Настоящие стрекозы (Libellullidae) |

2 |

0,38 |

||||||||||

|

ОТРЯД ПРЯМОКРЫЛЫЕ (ORTHOPTERA) |

||||||||||||

|

Сем. Настоящие кузнечики (Tettigoniidae) |

1 |

0,05 |

8 |

0,56 |

||||||||

|

Сем. Настоящие саранчовые (Acrididae) |

9 |

0,45 |

51 |

3,57 |

123 |

9,23 |

130 |

9,1 |

21 |

1,79 |

844 |

54,86 |

|

ОТРЯД РАВНОКРЫЛЫЕ (HOMOPTERA) |

12 |

0,06 |

11 |

0,20 |

13 |

0,30 |

17 |

0,34 |

60 |

0,90 |

11 |

0,25 |

|

ОТРЯД ПОЛУ-ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (HEMIPTERA) |

||||||||||||

|

Сем. Клопы– хищники (Reduviidae) |

2 |

0,07 |

30 |

0,90 |

||||||||

|

Сем. Кружевницы (Tingidae) |

8 |

0,18 |

||||||||||

|

Сем. Булавники (Rhopalidae) |

1 |

0,04 |

||||||||||

|

Сем. Настоящие щитники (Pentatomidae) |

1 |

0,04 |

||||||||||

|

ОТРЯД ПОЛУ-ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, ПРОЧИЕ СЕМЕЙСТВА |

16 |

0,24 |

15 |

0,24 |

27 |

0,67 |

76 |

1,52 |

72 |

1,80 |

25 |

0,72 |

|

ОТРЯД ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (COLEOPTERA) |

||||||||||||

|

Сем. Жужелицы (Carabidae) |

693 |

31,19 |

1000 |

174,04 |

1210 |

54,45 |

4351 |

44,95 |

36 |

1,98 |

1935 |

87,080,24 |

|

Сем. Карапузики (Histeridae) |

56 |

1,30 |

24 |

0,48 |

8 |

0,12 |

1 |

0,02 |

18 |

0,36 |

||

|

Сем. Мертвоеды (Silphidae) |

34 |

3,74 |

76 |

8,36 |

35 |

4,20 |

8 |

0,88 |

||||

|

Сем. Стафилины (Staphylinidae) |

6 |

0,06 |

2 |

0,04 |

2 |

0,03 |

||||||

|

Сем. Пластинчатоусые (Scarabaeidae) |

11 |

0,33 |

3 |

0,12 |

1 |

0,04 |

2 |

0,06 |

1 |

0,05 |

||

|

Сем. Щелкуны (Elateridae) личинки |

1 |

0,06 |

2 |

0,07 |

||||||||

|

Сем. Кожееды (Dermestidae) |

1 |

0,025 |

1 |

0,02 |

||||||||

|

Сем. Нарывники (Meloidae) |

250 |

17,53 |

275 |

19,25 |

466 |

32,62 |

134 |

8,71 |

7 |

0,35 |

361 |

25,27 |

|

Сем. Быстрянки (Anthicidae) |

522 |

1,04 |

332 |

0,66 |

760 |

1,52 |

1151 |

2,30 |

2 |

0,005 |

1040 |

2,08 |

|

Сем. Чернотелки (Tenebrionidae) |

44 |

2, 21 |

49 |

2,70 |

221 |

12,16 |

573 |

31,52 |

15 |

0,45 |

182 |

10,01 |

|

Сем. Горбатки (Mordellidae) |

2 |

0,01 |

1 |

0,01 |

||||||||

|

Сем. Божьи коровки (Coccinellidae) |

1 |

0,03 |

||||||||||

|

Сем. Усачи (Cerambycidae) |

1 |

0,03 |

52 |

2,86 |

||||||||

|

Сем. Листоеды (Chrysomelidae) |

1 |

0,03 |

3 |

0,09 |

1 |

0,02 |

8 |

0,24 |

||||

|

Сем. Долгоносики (Curculionidae) |

44 |

1,98 |

3 |

0,12 |

33 |

1,32 |

22 |

0,88 |

22 |

0,88 |

||

|

Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera) |

||||||||||||

|

Сем. Осы-блестянки (Chrysididae) |

1 |

0,02 |

2 |

0,04 |

2 |

0,04 |

1 |

0,025 |

||||

|

Сем. Осы-немки (Mutillidae) |

1 |

0,03 |

2 |

0,06 |

3 |

0,09 |

||||||

|

Сем. Дорожные осы (Роmpilidae) |

2 |

0,10 |

60 |

2,99 |

47 |

2,35 |

40 |

2,05 |

1 |

0,05 |

6 |

0,30 |

|

Сем. Роющие осы (Sphecidae) |

38 |

2,85 |

183 |

10,98 |

249 |

14,94 |

56 |

3,92 |

4 |

0,26 |

41 |

2,67 |

|

Сем. Муравьи (Formicidae) |

208 |

1,05 |

318 |

1,59 |

563 |

2,25 |

196 |

0,98 |

14 |

0,07 |

272 |

1,23 |

|

Сем. Настоящие пчелы (Apidae) |

4,08 |

25 |

2,25 |

0,03 |

1 |

0,08 |

||||||

|

ОТРЯД ПЕРЕПОНЧАТО-КРЫЛЫЕ, ПРОЧИЕ СЕМЕЙСТВА |

102 |

0,10 |

148 |

5,75 |

325 |

11,38 |

152 |

6,08 |

6 |

0,025 |

93 |

3,72 |

|

ОТРЯД СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ (NEUROPTERA) |

||||||||||||

|

Сем. Муравьиные львы (Myrmeleontidae) |

49 |

4,90 |

5 |

0,55 |

1 |

0,11 |

||||||

|

Сем. Myrmeleontidae, личинки |

1 |

0,03 |

||||||||||

|

ОТРЯД ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ (LEPIDOPTERA) |

||||||||||||

|

Microlepidoptera |

2 |

0,005 |

12 |

0,06 |

7 |

0,03 |

2 |

0,01 |

3 |

0,015 |

4 |

0,02 |

|

Надсемейство Огневкообразные (Pyraloidea) |

8 |

0,16 |

2 |

0,05 |

2 |

0,04 |

|

Сем. Пяденицы (Geometridae), гусеницы |

1 |

0,08 |

6 |

0,42 |

1 |

0,08 |

||||||

|

Сем. Совки (Noctuidae) |

17 |

1,70 |

8 |

0,80 |

1 |

0,10 |

13 |

1,30 |

7 |

0,70 |

15 |

1,45 |

|

Сем. Совки (Noctuidae), гусеницы |

1 |

0,15 |

31 |

4,65 |

90 |

13,95 |

109 |

16,4 |

46 |

6,90 |

41 |

6,15 |

|

Сем. Голубянки (Lycaenidae) |

12 |

1,20 |

23 |

1,84 |

24 |

1,80 |

1 |

0,08 |

22 |

1,54 |

||

|

Сем. Нимфалиды (Nymphalidae) |

5 |

0,55 |

17 |

2,04 |

23 |

2,76 |

13 |

1,43 |

||||

|

Сем. Сатиры (Satyridae) |

3 |

0,45 |

2 |

0,30 |

1 |

0,15 |

||||||

|

ОТРЯД ДВУКРЫЛЫЕ (DIPTERA) |

||||||||||||

|

Сем. Журчалки (Syrphidae) |

3 |

0,06 |

5 |

0,13 |

2 |

0,035 |

2 |

0,04 |

2 |

0,05 |

||

|

Сем. Ктыри (Asilidae) |

7 |

0,28 |

3 |

0,12 |

12 |

0,48 |

26 |

1,04 |

||||

|

Сем. Жужжала (Bombyliidae) |

1 |

0,025 |

12 |

0.36 |

15 |

0,50 |

15 |

0,45 |

18 |

0,63 |

||

|

Сем. Тахины или Ежемухи (Tachinidae) |

2 |

0,08 |

14 |

0,80 |

14 |

0,75 |

2 |

0,11 |

4 |

0.22 |

||

|

Отряд Двукрылые, прочие семейства |

141 |

2,82 |

114 |

2,85 |

136 |

2,99 |

119 |

2,37 |

26 |

0,52 |

123 |

3,07 |

|

Итого |

2179 |

66,56 |

2953 |

248,63 |

4522 |

176 |

7347 |

146,46 |

379 |

17,56 |

5292 |

209,98 |

Примечание: Ч — численность (в экземплярах), Б — биомасса (в граммах).

Работа выполнена в рамках проектов «Эволюция, функционирование и экологобиогеохимическая роль почв Байкальского региона в условиях аридизации и опустынивания, разработка методов управления их продукционными процессами» (регистрационный номер: АААА-А17-117011810038-7; ФАНО 0337-2016-0005) и «Реакции животного мира Байкальского региона на глобальные изменения климата» (Регистрационный номер: АААА-А17-117011810035-6; ФАНО 0337-2016-0002).

Список литературы Беспозвоночные песчаных массивов в Баргузинской котловине (Западное Забайкалье)

- Barber H. Traps for cave-inhabiting insects // J. Elisha Mitchell Sci Soc. 1931. V.46. P. 259-266.

- Имехенова Т. К., Хобракова Л. Ц. К фауне насекомых заповедника Джергинский (Северное Прибайкалье) // Состояние и проблемы охраны природных комплексов Северо-Восточного Прибайкалья. Труды гос. заповедника «Джергинский». Вып. 2. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1997. С. 71-79.

- Красная книга Республики Бурятия: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов. 3-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. Н. М. Пронин. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2013. 688 с.

- Рудых С. Г. Булавоусые чешуекрылые Джергинского заповедника // Биоразнообразие экосистем Прибайкалья. Труды заповедника "Джергинский". Вып. 1. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1995. С. 65-69.

- Рудых С. Г., Власова Т. В. Животный мир. Раздел 4.1. Насекомые-Insecta // Природа заповедника «Джергинский». Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1998. С. 31-40.

- Хобракова Л. Ц., Шиленков В. Г., Дудко Р. Ю. Жуки-жужелицы (Coleoptera, Carabidae) Бурятии. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2014. 380 с.

- Шодотова А. А., Гордеев С. Ю., Рудых С. Г. Чешуекрылые Бурятии // Новосибирск: Издательство СО РАН, 2007. 250 с.