"Бежав ис полку...": феномен дезертирства в контексте истории судебной практики первой половины XVIII века

Автор: Проскурякова Мария Евгеньевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Российская история

Статья в выпуске: 8 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Исследуется практика применения военно-уголовных законов, введенных в России по воле Петра Великого для наказания служащих армии, совершивших преступления. Известно, что нормы Артикула воинского требовали самой суровой кары для лиц, признанных виновными даже в незначительных правонарушениях. Однако нормы права и повседневная судебная практика отнюдь не всегда совпадали. В представленном исследовании, в рамках которого изучены документы по истории Выборгского и Кексгольмского гарнизонов, проведено систематическое сопоставление норм военно-уголовного права и повседневной практики правоприменения на локальном уровне. Основными задачами настоящего исследования автор видел выявление обстоятельств совершения такого вида преступлений, как побеги из воинской части, а также установление порядка вынесения судебных приговоров и характера наказаний. В частности, выяснено, что смертная казнь за дезертирство не применялась в действительной судебной практике первой половины XVIII в.

Российская империя, первая половина xviii в., гарнизоны, крепости, выборг, кексгольм, правоприменение, военные суды, дезертирство

Короткий адрес: https://sciup.org/147219179

IDR: 147219179 | УДК: 94

Текст научной статьи "Бежав ис полку...": феномен дезертирства в контексте истории судебной практики первой половины XVIII века

Выборг и Кексгольм, расположенные на Карельском перешейке, перешли под власть Петра Великого в результате военных побед, одержанных российской армией в 1710 г. Уже в первые дни после завоевания крепостей были предприняты меры по формированию их гарнизонов, однако окончательное решение о составе и численности местных воинских частей относится к 1712 г. Известно, что летом этого года в Выборге в качестве гарнизонных несли службу три полка, в Кексгольме – батальон [Мышлаевский, 1896. С. 25–26]. В целом общая численность гарнизонов в регионе колебалась от 3 000 до 5 500 чел. в 1712–1744 гг. [Проскурякова, 2012. С. 73–81].

В документах по истории Выборгского и Кексгольмского гарнизонов сохранились свидетельства более чем о двухстах случаях бегства военнослужащих из крепостей. Причем наиболее ранние по времени данные о побегах из крепостей Карельского перешейка принадлежат к событиям Северной войны. Характерно, что первые упоминания побегов в документах относятся к 1710–1711 гг., т. е. к периоду формирования Выборгского и Кексгольмского гарнизонов. Изучение источников по названным гарнизонам позволило нам проследить развитие событий в случаях совершения побегов служащими воинских частей Выборга и Кексгольма от момента незаконного ухода с места службы и до оглашения приговора арестованному дезертиру.

В представленной статье, во-первых, подробно рассмотрены отдельные эпизоды дезертирства из Выборгского и Кексгольм-ского гарнизонов и, во-вторых, обобщены данные о мерах наказания задержанных дезертиров за период с 1710 по 1744 г. В исследовании проведен сравнительный анализ между нормами военно-уголовного права и фактическими приговорами служащим двух крепостей Карельского перешейка на протяжении первых десятилетий применения Артикула воинского – кодекса военно-уголовных законов, которому должны были следовать суды в повседневной практике.

Результаты представленного исследования получены на основании сопоставления

ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 8: История © М. Е. Проскурякова, 2014

данных различных источников. Среди них в первую очередь необходимо назвать военно-судебные дела по Выборгскому и Кекс-гольмскому гарнизонам, отложившиеся в фонде 8 – Генерал-аудиторская экспедиция канцелярии Военной коллегии – Российского государственного военно-исторического архива (далее – РГВИА). Они включают экстракты из судебных дел с описанием преступлений, биографий виновных военнослужащих и приговоров, вынесенных полковыми судами. Названные экстракты направлялись в Санкт-Петербург из крепостей Карельского перешейка для утверждения решений, принятых на местном уровне. Сохранившиеся в составе названного фонда материалы также содержат приговоры Военной коллегии.

Не менее ценным источником по истории Выборгского гарнизона предстает учетная документация по персональному составу двух гарнизонных полков – смотровые списки за 1740 г. 1 Помимо информации о социальном происхождении, карьере и семейном положении полковых служащих в эти списки включены сведения о совершенных ими преступлениях и понесенных наказаниях. По сложившейся традиции, составители смотровых списков ограничивались максимально краткими записями, которые буквально в одном-двух словах характеризовали правонарушения служащих. Так, типичным выглядит описание преступных деяний мушкетера Ивангородского гарнизонного полка Ивана Костянтинова: «В 725-м году был в фергере за побег по которому штрафован, гонян шпицрутен чрез полк 3 раза» 2. Обобщение данных смотровых списков позволяет установить численность офицеров и служащих нижних чинов, виновных в правонарушениях, а также определить, какого рода преступления совершались военными.

Еще одним источником для настоящего исследования стала деловая переписка между местными и центральными органами власти. Среди изученных документов Российского государственного архива древних актов (далее – РГАДА) находится корреспонденция петербургского генерал-губернатора А. Д. Меншикова за 1710-е гг., в частности «доношения» выборгского обер-коменданта И. М. Шувалова и кексгольмского комен- данта А. Леонтьева о местных гарнизонных частях и численности здоровых, больных, умерших, а также сбежавших служащих 3. Более детальная информация об обстоятельствах различных преступлений, совершенных военными, содержится в материалах Выборгской провинциальной канцелярии. Среди них, например, находится список колодников, ожидавших в Выборге приговоров по своим делам 4.

Необходимо отметить, что обобщение фактов, установленных на основании изучения экстрактов из судебных дел, учетной документации и материалов делопроизводства, позволило проанализировать причины побегов, намерения служащих, бежавших из Выборгского и Кексгольмского гарнизонов, методы их розыска и, наконец, выяснить меры, предпринятые судебными властями для наказания преступников.

Обращаясь к опубликованным документам по истории военно-уголовного права, отметим, что побегам и наказаниям за них посвящены семь статей Артикула воинского 1715 г., объединенных в отдельную главу «О дезертирах и беглецах» (гл. 12, Артикулы с 94 по 100). По мысли законодателей, за побег с поля боя, а равно из гарнизона, обоза, похода служащие подлежали смертной казни через повешение. В то же время военные, добровольно вернувшиеся из бегов, должны были подвергнуться наказанию шпицрутенами, а задержавшиеся в отъездах и отпусках лица обязаны были заплатить штраф [Российское законодательство Х–ХХ вв., 1986. С. 344–345].

По мнению отечественных специалистов нескольких поколений, Артикул воинский отличался своей суровостью и жестоко карал даже незначительные правонарушения. Согласно подсчетам Б. А. Азнабаева, из 209 статей Артикула воинского смертная казнь безусловно предусматривалась в 74 статьях, а в 27 статьях казнь предписывалась наряду с другими наказаниями [2004. С. 104]. При этом, согласно выводам того же историка, для Артикула типично несоответствие между характером преступления и тяжестью наказания: «Смертная казнь устанавливалась и за политические преступления, и за убийство, и за богохульство, и за сон на карауле» [Азнабаев, 2004. С. 104].

В целом отметим, что наказание смертной казнью за дезертирство в приведенном ряду преступлений выглядит весьма логичным решением властей, стремившихся суровостью кары для провинившегося предотвратить правонарушения других служащих. Однако известно, что уже в годы Северной войны российские власти обнародовали ряд указов, миловавших вернувшихся на службу дезертиров. Впервые такой указ был обнародован в 1719 г. При этом помилование касалось только тех служащих, кто по своей воле явился из бегов и сдался военным властям [ПСЗ-I, 1830. Т. 5. С. 748–750]. Напротив, в полном соответствии с нормами Артикула воинского беглецов, арестованных против их желания, ждала смертная казнь через повешение. Указы аналогичного содержания издавались и позднее: в 1720, 1721, 1722 гг. [Там же. Т. 6. С. 245, 419–420, 462, 518].

Обращаясь к работам по истории преступлений военнослужащих и военно-судебной практике, необходимо отметить достижения современных исследователей, впервые в российской историографии обратившихся к изучению конкретно-исторических данных. Именно в последние десятилетия в отечественной науке была поставлена проблема изучения правонарушений и правоприменения, а также предприняты первые попытки проанализировать причины уклонения военных властей от следования нормам военно-уголовных законов в России XVIII в.

Прежде всего, следует назвать статью Г. В. Калашникова, в которой в центре внимания оказались преступления офицеров российской армии в 1725–1745 гг., пренебрегавших служебным и гражданским долгом. Автор проанализировал учетные документы для 70 % офицеров российской армии второй четверти XVIII в. и смог установить число лиц, совершивших преступления и подвергшихся тому или иному взысканию. Рассмотрев данные о приговорах, вынесенных за должностные, уголовные и военные преступления, Г. В. Калашников пришел к выводу о строгости судов к офицерам. Свидетельством тому, по мнению историка, являлось довольно широкое применение смертной казни в качестве наказания преступникам, а также каторга и ссылка. Из 291 приговора, известного Г. В. Калашнико- ву, в 26 случаях судьи карали офицеров смертной казнью, в 33 – каторгой и в 63 – ссылкой [2000]. Следовательно, развивая мысль Г. В. Калашникова, можно прийти к заключению, что судебные приговоры 1725–1745 гг. отвечали основному посылу Артикула воинского – необходимости сурового наказания каждого, преступившего закон. В этом отношении результаты петербургского исследователя входят в противоречие с выводами Б. А. Азнабаева и Е. М. Лу-пановой, также обратившихся к судебным материалам за XVIII в.

Уфимский историк Б. А. Азнабаев постарался решить в своем исследовании схожие задачи по выяснению численности и характера преступлений офицеров. В отличие от Г. В. Калашникова, стремившегося систематизировать материал по всему офицерскому корпусу российской армии, внимание Б. А. Азнабаева привлекли материалы биографий офицеров Оренбургского корпуса за 1743–1802 гг. Исследователю удалось установить факты о наказаниях 113 служащих и прийти к заключению о практически полном отказе судей от норм военно-уголовного права. По мнению автора, «меры наказания Артикула 1715 г. в первое время его принятия, особенно в условиях Северной войны, применялись достаточно широко». Однако затем, согласно выводам Б. А. Азнабаева, судьи отошли от его использования из-за суровости санкций, которые в условиях отдаленного гарнизона или рутинной пограничной службы могли вызвать лишь отчаяние служащих и утрату ими страха перед наказанием. Более того, по свидетельству историка, в Оренбургском корпусе на протяжении всего XVIII в. ощущался дефицит командного состава, и это обстоятельство заставляло суды игнорировать Артикул 1715 г. [2004. С. 101–114].

К близким по смыслу выводам пришла петербургская исследовательница Е. М. Лу-панова, изучившая историю службы офицеров российского флота во второй половине XVIII в. Проанализировав действия властей в случаях девиантного поведения представителей офицерского корпуса военно-морского флота, Е. М. Лупанова смогла доказать избирательное применение судьями норм Артикула воинского 1715 г. Основную причину крайней неэффективности военноуголовных законов историк видит в жестокости наказаний для виновных, которых в большинстве случаев следовало приговаривать к смертной казни. На практике слепое следование требованиям Артикула оказывалось невозможным из-за постоянного дефицита кадров для флота. Именно стремление сохранить офицерские кадры нередко определяло замену смертных приговоров и каторги на иные наказания, такие как временное разжалование в нижние чины, понижение в офицерском чине, денежное взыскание [2011].

В отличие от работ Г. В. Калашникова, Б. А. Азнабаева, Е. М. Лупановой основной акцент в представленном исследовании сделан на изучении преступлений рядовых служащих. Из двухсот известных нам случаев побегов из Выборга и Кексгольма все преступления без каких-либо исключений были совершены служащими нижних чинов. В число правонарушений, о которых удалось собрать сведения, нами включены как те случаи, когда дезертиры уже были арестованы властями, так и те, когда розыск беглецов еще продолжался.

Одно из наиболее ранних свидетельств о побегах служащих, совершенных в течение года после взятия российской армией крепостей Карельского перешейка, содержится в «доношениях» кексгольмского коменданта А. Леонтьева о событиях начала 1710-х гг. В обращении к петербургскому военному губернатору А. Д. Меншикову от сентября 1716 г. комендант просил разрешения направить в г. Олонец отряд солдат для розыска и задержания дезертиров 5. Формирование подобного отряда являлось необходимой мерой вследствие того, что за период с 1711 по 1716 г. из Кексгольмского гарнизона сбежало 105 человек, набранных в Олонецком уезде. В целом осенью и зимой 1716 г. фактическая численность Кексгольмского батальона (417 чел.) была значительно меньше положенной по штатному расписанию 1711 г. (741 чел.) 6. Таким образом, потерю сотни человек из-за их бегства следует оценить как весьма значительную.

По всей видимости, одним из решающих факторов при совершении побегов являлась географическая близость Кексгольмской крепости к поселениям, из которых рядовые служащие местного гарнизона были взяты в армию. Как утверждал А. Леонтьев, кекс- гольмские солдаты бежали в Олонец, где укрывались «в домех своих» 7. Следовательно, не менее 20 чел. дезертировали ежегодно из крепости в Олонец.

На основании сведений, выявленных в ходе работы с неопубликованными источниками, можно предположить сохранение той же тенденции и в конце 1710-х гг. Нами обнаружено, по меньшей мере, одно явное свидетельство о побеге, совершенном из Кексгольма в Олонецкий уезд. Из материалов судебного дела известно, что барабанщик Кексгольмского батальона Степан Емельянов сбежал из крепости в 1717 г., унеся с собой мундир и шпагу 8. Властям удалось арестовать служащего спустя три года, в октябре 1720 г. Все это время С. Емельянов провел в доме своего отца Емельяна Фомина сына Рябова в дер. Кривцы Олонецкого уезда. Задержанный дезертир на допросе признал осведомленность отца о побеге 9.

Согласно ст. 95 Артикула воинского, посвященной участи пойманных дезертиров, военный суд обязан был приговорить барабанщика C. Емельянова к смертной казни через повешение [Российское законодательство Х–ХХ вв., 1986. Т. 4. С. 344]. И действительно, решение полкового суда, состоявшегося в Выборге, полностью соответствовало нормам военно-уголовного права. Особо отметим тот факт, что С. Емельянов был прислан в Выборг для допросов и здесь же состоялся суд, приговор которого подтвердил выборгский обер-комендант И. М. Шувалов 10. Тем не менее решение такого рода не являлось окончательным в силу сформировавшейся в России в те годы системы утверждения смертных приговоров высшей судебной инстанцией.

Ревизионно-решающий порядок вынесения приговоров военнослужащим впервые был сформулирован в «Кратком изображении процессов или судебных тяжеб» – военном уголовно-процессуальном кодексе, впервые опубликованном в 1712 г. и получившем окончательное оформление в 1715 г. [Серов, 2013. С. 114–115]. В соответствии с правилами данного законодательного памятника военный суд состоял из двух инстанций – полкового суда (полкового кригсрехта) и апелляционного суда (гене- рального кригсрехта). Помимо прочих обязанностей генеральный кригсрехт рассматривал дела преступников, приговоренных полковым судом к смертной казни [Ефремова, 1993. С. 75–76; Серов, 2008. С. 105–106]. По мысли законодателей, ни один из служащих не мог быть казнен без утверждения приговора судьями генерального кригсрех-та. Смертные приговоры полковых судов Выборга и Кексгольма в отношении дезертиров, в частности барабанщика С. Емельянова, подлежали обязательной ревизии Военной коллегии.

Приговор Военной коллегии отменил смертную казнь С. Емельянову, заменив ее политической казнью, которая предполагала физическое наказание виновного и нанесение ему увечий (экзекуция кнутом и вырезание ноздрей), а также бессрочную ссылку на каторгу 11. Из приговора Военной коллегии известно, что судьи учли долгое – в течение десяти месяцев – содержание беглого барабанщика под стражей. Именно на этом основании, по словам членов Военной коллегии, они приняли решении о смягчении наказания для С. Емельянова: «Понеже он держица под караулом уже десятой месяц, того ради для такова продолжительного ареста вместо смерти учинить ему наказанье бить кнутом и, вырезав ноздри, сослать ево на каторгу в вечную работу…» 12. Данный приговор был оглашен 14 июля 1721 г. 13

Как следует из сопоставления военноуголовных норм и приговоров судов обеих инстанций, решение, принятое в Выборге, полностью соответствовало букве закона. Однако судьи Военной коллегии сочли возможным облегчить участь беглого барабанщика, ограничив его наказание политической казнью и ссылкой на каторгу. При этом единственным объяснением пересмотра прежнего приговора являлось упоминание долгого срока пребывания С. Емельянова под арестом. Отметим, что ко времени вынесения данного приговора центральными властями уже было оглашено несколько указов, освобождавших от любого наказания дезертиров, добровольно сдавшихся властям, но С. Емельянов возвращению на службу предпочел жизнь в родительском доме. Считанные годы спустя после публикации

Артикула воинского судьи Военной коллегии не посчитали необходимым исполнять его требования.

Очевидно, что лицам, решившимся на побег из гарнизона, но не стремившимся укрыться у родственников, было значительно сложнее долгое время не привлекать к себе внимания властей. Изучение материалов Выборгской провинциальной канцелярии за начало 1720-х гг. позволило выяснить особенности поведения еще одного дезертира, покинувшего гарнизон накануне заключения мирного договора между Россией и Швецией.

Солдат Шувалова полка Выборгского гарнизона Иван Гречюшников сбежал из крепости в 1720 г. 14 Согласно сведениям из перечня колодников, содержавшихся в Выборге в 1721–1722 гг., он ушел с караула и направился в Санкт-Петербург. Известно, что спустя четыре месяца беглый солдат принял решение вернуться на военную службу. По его словам, он услышал указ о помиловании всех дезертиров, добровольно явившихся властям 15. Полученное известие помогло И. Гречюшникову обратиться к одному из полковников в Санкт-Петербурге с просьбой зачислить его на службу в полк. Дальнейшие события явно не отвечали ожиданиям И. Гречюшникова.

Вместо определения в один из Санкт-Петербургских полков он был направлен в Военную коллегию. Такой поворот событий, по-видимому, не входил в планы беглого солдата. Не посмев явиться в коллегию, он «пашол от Военной коллегии и, напився пьян, на Адмиралтейской стороне на дворе украл рубашку» 16. И. Гречюшников фактически сразу был задержан с краденым, приведен в Канцелярию полицмейстерских дел, а затем отослан в Военную коллегию как дезертир, совершивший к тому же кражу 17.

В ходе допросов И. Гречюшникова власти установили виновность солдата еще в трех кражах. Для выяснения обстоятельств побега и определения дальнейшей судьбы дезертира его направили из Санкт-Петербурга в Выборг. Полковой кригсрехт приговорил солдата к смертной казни по 41-й и 191-й статьям Артикула воинского. Первая из них требовала смертной казни для любо- го служащего, покинувшего караул [Российское законодательство Х–ХХ вв., 1986. Т. 4. С. 336]. Вторая статья карала смертью военного, совершившего кражу в четвертый раз [Там же. С. 362]. И. Гречюшников, по мнению полковых судей, был достоин смертной казни 18. Несмотря на это решение суда в Выборге, члены Военной коллегии, от которых ждали утверждения приговора, заменили в феврале 1722 г. смертную казнь на ссылку И. Гречюшникова на каторгу в Сибирь 19. Таким образом, анализ обстоятельств побега И. Гречюшникова и суда над ним подтверждает ранее сделанное наблюдение. Статьи Артикула воинского не исполнялись буквально судьями Военной коллегии.

Следующий случай дезертирства из Выборгского гарнизона, о котором сохранились сведения в материалах Генерал-ауди-торской экспедиции, относится к 1727 г. В течение месяца этого года, по крайней мере, двое служащих Выборгского гарнизона и трое служащих Кексгольмского гарнизона незаконно покинули части, стремясь навсегда оставить военную службу. Солдат Карп Любимов сбежал из Выборга 11 мая; солдаты Тит Матвеев и Гаврила Елизаров, а также слесарь Михаил Кузнецов оставили Кексгольм 14 мая; и, наконец, солдат Афанасий Мизин покинул Выборг 22 мая 20. Никто из дезертиров не преуспел в своей попытке начать новую жизни вне армейской службы.

Перечисленные случаи объединяют намерения дезертиров, а также методы розыска беглецов, примененные региональными властями. Характерен побег и арест одного из самых опытных гарнизонных солдат К. Любимова. Он начал военную службу в 1718 г., однако спустя девять лет решился на незаконный уход из крепости и направился в Санкт-Петербург 21. Согласно показаниям Любимова, по пути в столицу он в течение семи дней «начевал по лесам, а питался травою» 22, и наконец был замечен пастором Койвис кирки, заподозрен в дезертирстве, пойман и отослан на одну из охраняемых российскими военными застав. Будучи под конвоем доставлен в Выборг,

Любимов назвал единственной причиной побега собственную глупость и стремление начать новую жизнь в Санкт-Петербурге, зарабатывая на жизнь работой по найму. Кроме того, он подтвердил факт получения жалования в срок и отверг все подозрения о вине офицеров и сослуживцев перед ним 23.

Упомянутые выше мотивы побега из гарнизона почти дословно повторили на допросах и другие солдаты, арестованные весной и летом 1727 г. Как следует из изученных материалов, Т. Матвеев, Г. Елизаров и М. Кузнецов оставили Кексгольм «з глупости» и не располагали ясными планами на будущее 24. Они были арестованы по дороге из Кексгольма через три дня после побега. Другой солдат, А. Мизин, покинул Выборг, намереваясь «итти в руские городы кормит-ца работою», но был задержан властями на шведской стороне границы и под стражей выслан в Выборгскую крепость 25.

Дезертиры признали вину немедленно после ареста. Полковые кригсрехты в Выборге и Кексгольме пришли к мнению о нарушении служащими Артикула 95, который провозглашал вину тех лиц, кто незаконно покинул гарнизон. Судьи приняли решение подвергнуть дезертиров политической казни и ссылке на каторгу 26. В течение того же 1727 г. судьи Военной коллегии изучили дела дезертиров и пересмотрели приговоры полковых кригсрехтов. Политическая казнь была заменена на наказание шпицрутенами, число прогонов через которые было поставлено в зависимость от срока службы в армии арестованных дезертиров. Характерно, что старослужащие солдаты К. Любимов, Т. Матвеев и А. Мизин должны были пройти через полковой строй, т. е. строй, состоящий из 1 200 – 1 300 чел., под ударами шпицрутенов по три раза, в то время как наказание для солдата Г. Елизарова и слесаря М. Кузнецова, служивших в армии первый год, ограничивалось двумя проходами через полк 27.

Следовательно, окончательное решение о судьбе беглецов содержало значительные изменения по сравнению с нормами права. В конце 1720-х гг. преступники смогли не только избежать смертной казни, но и ссыл-

ки и физических увечий. Возможно, ключевым фактором для смягчения наказаний стали данные ими объяснения о причинах побегов – глупость и в случае А. Мизина – пьянство. Дезертиры на допросах сразу отвергли ссоры с офицерами и товарищами по службе в качестве мотива для бегства из гарнизона. Вероятно, сравнительно легкое наказание для дезертиров можно также объяснить временем совершения побегов – это был период мира между Россией и Швецией, и бегство из гарнизона безоружных людей не имело существенного значения. Кроме того, в пользу военных была их невиновность в других преступлениях до и во время побега.

Совсем иным образом складывалась судьба солдата Выборгского гарнизона Александра Чертова. При исследовании материалов его дела раскрывается история побега, который можно считать удавшимся. Виновный был пойман лишь через несколько месяцев. Впрочем, его задержание не стало заслугой властей. В поимке преступника ключевую роль сыграл буйный нрав и распущенное поведение дезертира. Известно, что А. Чертов происходил из дворянской семьи, вступил в службу солдатом в 1725 г. и в отличие от абсолютного большинства служащих нижних чинов был грамотен 28. Безусловно, это открывало перед ним дополнительные возможности для совершения побега.

В феврале 1737 г. солдат А. Чертов получил от выборгского обер-коменданта А. К. Зыкова приказ отправиться в Санкт-Петербург «для гарнизонных нужд» 29. Командировка должна была окончиться спустя двенадцать дней. Именно на такой срок Чертову был выдан паспорт. Неизвестно, планировал ли солдат побег заранее, или идея пришла ему уже в столице. Следствие располагало лишь данными о том, что Чертов составил фальшивую бумагу, которая разрешала ему проезд домой в Теребужский погост Новгородского уезда. Паспорт он подписал именем выборгского обер-коменданта, подделав его подпись. Этот поддельный паспорт Чертову удалось даже отметить в Полицмейстерской канцелярии. Получив таким образом необходимый документ для проезда, солдат направился в свое поместье 30.

Из экстракта следственного дела о побеге Чертова известно, что он находился в бегах в течение восьми месяцев. В ноябре 1737 г. новгородский помещик Матфей Чертов, отец Александра, подал «доношение» на имя новгородских властей. В жалобе М. Чертов доводил до сведения местной администрации, что его сын дезертировал с военной службы, живет в доме у своей жены и «чинит [ему] многие обиды и продерзости» 31. В частности, А. Чертов, приехав вместе с крестьянами в отцовское поместье, разломал амбары, взял оттуда хлеб, угнал двух меринов, одиннадцать коров и девять крестьянских лошадей. Помещик М. Чертов просил отправить розыскную команду, задержать сына и отобрать у него похищенный хлеб и скот 32. Просьба М. Чертова была удовлетворена и дезертир пойман.

В ходе суда над А. Чертовым власти приняли во внимание, что данное происшествие не являлось для него первой попыткой уклониться от службы. Он ранее уже был подвергнут наказанию шпицрутенами за нарушение сроков пребывания в своем доме, не вернувшись в полк в назначенный ему день 33. Опираясь на нормы Артикула 95 о побеге и Артикула 201 об изготовлении фальшивых документов, полковой суд в Выборге посчитал достойным наказанием для А. Чертова политическую казнь и ссылку в шахты Оренбурга 34. Члены Военной коллегии не согласились с этим решением, принимая во внимания молодость дезертира. В октябре 1738 г. они приговорили Чертова к двенадцатикратному проходу через полк под ударами шпицрутенов и ссылке на каторжные работы сроком на пять лет. По истечении этого периода Чертов должен был вернуться к армейской службе 35.

Как видно из дела А. Чертова, отягчающим обстоятельством при вынесении приговора за побег могли стать изготовление фальшивого паспорта и подделка подписи, так же как и повторное совершение побега. В этом случае виновного ожидала ссылка на каторжные работы. Именно в этой связи А. Чертов пострадал значительно больше служащих, бежавших из Выборга и Кекс-гольма весной и летом 1727 г. При этом

-

31 Там же. Л. 8 об.

-

32 Там же.

-

33 Там же. Л. 9.

-

34 Там же. Л. 13 – 13 об.

-

35 Там же. Л. 12 об.

подчеркнем, что вина А. Чертова за преступления против отца по просьбе самого потерпевшего не была учтена при принятии решения.

К разряду побегов, отягченных иными преступными деяниями, следует отнести случай времен войны 1741–1743 гг. между Россией и Швецией. Солдат Кексгольмского гарнизона Федор Копин бежал из крепости в феврале 1742 г. 36 В бегах он пробыл всего шесть дней. По версии, выстроенной военными властями в ходе расследования его побега, он рассчитывал достигнуть границы со Швецией и перейти ее под видом посыльного от кексгольмского коменданта. Ф. Копин будто бы получил задание идти из одной деревни в другую и сообщать местным жителям чрезвычайную новость о наступлении неприятеля со стороны шведской Финляндии. Таким образом солдат надеялся избежать подозрений местных жителей и задержания в качестве дезертира 37.

Всего Копину удалось миновать десять деревень. Их жителей он предупредил о необходимости быть готовыми к эвакуации в Кексгольм. Для этого они должны были подготовить телеги и скот. Как следует из материалов следствия, никто из сельских обывателей не воспринял слова Копина настолько серьезно, чтобы отправиться в крепость. Но и заподозрен в дезертирстве солдат не был. Он ошибся лишь в выборе маршрута для своего бегства. Случайно Ф. Копин вышел к маяку, охраняемому солдатом Кексгольмского гарнизонного полка Василием Атаевым. Караульный не поверил рассказу солдата и принял решение наведаться в крепость и разузнать новости. Получив в Кексгольме известие о побеге Ф. Копина, В. Атаев вернулся на маяк, смог выследить и задержать беглеца 38.

Решение по делу о побеге Ф. Копина принимали высшие военные чины российской армии, в руках которых находилось командование войсками на Карельском перешейке и в Финляндии. При вынесении приговора генерал-фельдмаршал Дж. Кейт принял во внимание умысел дезертира пересечь границу со Швецией и перейти к неприятелю, а также опасность ложных слухов, которые он распространял по пути к границе. Кроме того, следствию стало известно о его прежних проступках – побеге и пьянстве, за которые он был подвергнут телесным наказаниям 39.

В связи с этим справедливым наказанием для Копина генералитет посчитал смертную казнь через повешение. Пересмотреть данный приговор могла лишь Военная коллегия. Именно это и произошло. В пользу дезертира было только одно обстоятельство – распространенные им слухи о наступлении шведов не вызвали паники среди жителей пограничных деревень. Благодаря этому петербургские судьи посчитали возможным освободить Ф. Копина от смертной казни, заменить ее казнью политической и вечной каторгой на сибирских серебряных заводах 40.

В случае побега Ф. Копина военные власти проявили необычную для судебных решений предыдущих двух десятилетий суровость. Дезертир был наказан не только каторгой, но и срок ее был никак не ограничен. Безусловно, ключевую роль при принятии данного решения сыграли время совершения преступления и его опасность. И все-таки даже в отношении Ф. Копина судьи не посчитали нужным применить нормы Артикула воинского.

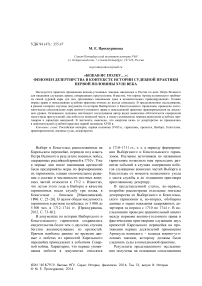

В целом при изучении материалов о побегах удалось проследить зависимость судебного решения от степени опасности совершенного преступления. Отягчающими вину дезертира обстоятельствами могли стать, например, составление фальшивого паспорта или распространение опасных слухов. Наказание за такой проступок было строже. В то же время нельзя не обратить внимание на несоответствие действительных приговоров нормам Артикула воинского. Почти все без исключения приговоры Военной коллегии были намного более мягкими, чем того требовал кодекс военноуголовных законов. Причем если судьи в Выборге и Кексгольме стремились максимально следовать нормам закона, то Военная коллегия практически всегда принимала решения, далекие от требований Артикула воинского (табл. 1).

Нельзя не признать, что военные судьи старались не пренебрегать здравым смыслом. При принятии решений члены Военной

Преступления военнослужащих и приговоры

* военных судов в 1717–1742 гг.

Таблица 1

|

Чин и имя |

Время и характер преступления |

Наказание по Артикулу воинскому |

Приговор полкового суда |

Приговор Военной коллегии |

|

Барабанщик Степан Емельянов |

1717 Побег |

Артикул 95: Смертная казнь |

1721 Смертная казнь |

1721 Политическая казнь и ссылка на каторгу |

|

Солдат Иван Гречюшников |

1720 Побег и кража |

Артикул 41: Смертная казнь Артикул 191: Смертная казнь |

1722 Смертная казнь |

1722 Ссылка в Сибирь на каторгу |

|

Солдат Карп Любимов |

1727 Побег |

Артикул 95: Смертная казнь |

1727 Политическая казнь и ссылка на каторгу |

1727 Наказание шпицрутенами (три раза) |

|

Солдат Тит Матвеев |

1727 Побег |

Артикул 95: Смертная казнь |

1727 Политическая казнь и ссылка на каторгу |

1727 Наказание шпицрутенами (три раза) |

|

Солдат Гаврила Елизаров |

1727 Побег |

Артикул 95: Смертная казнь |

1727 Политическая казнь и ссылка на каторгу |

1727 Наказание шпицрутенами (два раза) |

|

Слесарь Михаил Кузнецов |

1727 Побег |

Артикул 95: Смертная казнь |

1727 Политическая казнь и ссылка на каторгу |

1727 Наказание шпицрутенами (два раза) |

|

Солдат Афанасий Мизин |

1727 Побег |

Артикул 95: Смертная казнь |

1727 Политическая казнь и ссылка на каторгу |

1727 Наказание шпицрутенами (три раза) |

|

Солдат Александр Чертов |

1737 Побег и изготовление фальшивого документа |

Артикул 95: Смертная казнь Артикул 201: Телесное наказание или смертная казнь |

1738 Политическая казнь и ссылка на каторгу |

Наказание шпицрутенами (12 раз) и ссылка на каторгу на пять лет |

|

Солдат Василий Копин |

1742 Побег |

Артикул 95: Смертная казнь |

? |

1742 Политическая казнь и ссылка на каторгу |

* Таблица составлена по: РГВИА. Ф. 8. Оп. 1. Д. 47, 472; Оп. 3. Д. 233, 321; KA. VS. Дела 1722 г.

Наказания за побеги в 1710–1740 гг.

Таблица 2

|

Наказание |

1710-е гг. |

1720-е гг. |

1730-е гг. |

1740-е гг. |

Нет данных |

Всего |

|

Шпицрутены |

1 |

4 |

4 |

5 |

8 |

22 |

|

Батоги |

– |

– |

1 |

1 |

– |

2 |

|

Шпицрутены и каторга |

– |

– |

1 |

– |

– |

1 |

|

«Без штрафа» |

1 |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Нет данных |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

Всего |

2 |

4 |

6 |

6 |

9 |

27 |

* Таблица составлена по: РГВИА. Ф. 490. Оп. 1. Д. 198, 199.

коллегии в первую очередь стремились сохранить жизнь и дееспособность максимальному числу провинившихся служащих.

Военные власти, по-видимому, отдавали себе отчет в бессмысленности слепого исполнения жестких норм Артикула воинско- го. Более того, судьи пытались избегать не только смертных приговоров, но и политической казни и ссылки на каторжные работы. Причем если такой вердикт все-таки выносился, он всегда был обусловлен тяжестью вины военного.

Данный вывод также подтвердило изучение материалов смотровых списков двух полков Выборгского гарнизона за 1740 г. Названный источник содержит информацию о 2 932 военнослужащих 42. Шестая часть из них начала службу еще в 1700–1710-е гг., еще несколько сотен оказались зачислены в армию на протяжении 1720-х гг., подавляющее же большинство начало служить с 1730-х гг. Согласно подсчетам, из числа служащих Ивангородского и Карельского полков всего 25 чел. в разное время были найдены виновными в совершении побегов. Общее же число побегов за указанный срок, о которых в источниках сохранились сведения, составляет 27 случаев. Из числа пойманных и наказанных дезертиров два человека дважды привлекались к уголовной ответственности за сходные преступления. Среди дезертиров находились как лица, сбежавшие из армии в годы Северной войны, так и те, кто был возвращен на службу буквально за несколько месяцев до проведения смотра полков и составления списков.

Из 27 эпизодов есть точные указания на время совершения 18 побегов. Среди тех военных, кто продолжали службу в Выборгском гарнизоне в 1740 г., два человека совершили побеги в течение 1710-х гг., четверо – в 1720-е, шестеро – в 1730-е, еще шестеро – в 1740-е гг. 43 По данным, обобщенным в табл. 2 за весь изучаемый период, с 1710 по 1744 г., наиболее распространенным наказанием для лиц, найденных виновными в незаконном оставлении места службы, являлось наказание шпицрутенами. Как следует из приведенных в табл. 2 сведений, из 27 случаев вынесения приговоров за дезертирство такому виду экзекуции служащие Выборгского гарнизона подверглись в 24 случаях. Иной приговор мог ожидать преступника только в случае его вины еще в каком-либо правонарушении помимо бегства.

Факты применения другого вида телесных наказаний – битье батогами – единичны. Из- вестно лишь о двух приговорах такого рода. Среди эпизодов, нашедших отражение в смотровых списках, наказание ссылкой на каторгу в сочетании с экзекуцией щпицру-тенами было применено лишь однажды – к мушкетеру Семену Соболеву – за повторный побег. Еще один из преступников солдат Сила Плотицын был решением властей помилован в 1712 г., по-видимому, в связи с тем, что он совершил побег «из рекрут», т. е. едва начав службу в армии 44. По делу другого служащего Выборгского гарнизона следствие не окончилось ко времени составления смотрового списка 1740 г., и вынесенный ему приговор не мог быть помещен в названном источнике 45.

Анализ данных смотровых списков убеждает в существовании у судей Военной коллегии неписаного правила карать побеги телесными наказаниями. Однако на основании имеющихся данных невозможно прийти к уверенному заключению о существовании единого наказания для всех служащих, найденных виновными в совершении побегов. Так, во всех установленных эпизодах наказания служащих Выборгского гарнизона шпицрутенами число проходов через строй разнилось, составляя от двух до девяти раз, хотя чаще всего пойманных дезертиров приговаривали к трем проходам через полк. Таким образом, сопоставив приговоры военных судов за 1720–1740-е гг., со всей определенностью можно утверждать, что на смену смертной казни, как официального наказания для дезертиров, пришло наказание шпицрутенами, к которому, согласно данным по Выборгскому гарнизону, служащих приговаривали почти в каждом случае бегства из армии.

Исследование случаев дезертирства из крепостей Карельского перешейка показало, что смертная казнь, которую, согласно Артикулу воинскому, заслуживали задержанные беглецы, отнюдь не часто применялась в действительной судебной практике первой половины XVIII в. При этом можно констатировать существование общих норм наказания военных за схожие деяния. Нормы такого рода сложились в ходе ежедневной судебной практики. Однако решения по делам дезертиров, принимаемые судьями Военной коллегии, следует рассматривать от- нюдь не через призму нарушения ими установлений кодекса военно-уголовных законов. Приговоры генерального кригсрехта скорее необходимо считать частью системы, в которой место Артикула воинского заняли иные стандарты наказания преступников. Эти стандарты были выработаны в ходе фактического расследования правонарушений.

PHENOMENON OF DESERTION IN CONTEXT OF HISTORY OF JUDICIAL PRACTICE DURING THE 1ST HALF OF THE XVIII CENTURY

Список литературы "Бежав ис полку...": феномен дезертирства в контексте истории судебной практики первой половины XVIII века

- Азнабаев Б. А. Воинские правонарушения служащих дворян Оренбургского корпуса во второй половине 18 в. (по смотровым и формулярным спискам полков и батальонов Оренбургской губернии)//Вестн. Моск. гос. ун-та. Сер. 8. История. 2004. № 1. С. 101-114.

- Ефремова Н. Н. Судоустройство России в XVIII -первой половине XIX в. (историко-правовое исследование). М.: Наука, 1993. 192 с.

- Калашников Г. В. Офицеры под судом и следствием. Из истории офицерского корпуса русской армии (1725-1745)//Кодекс-info. 2000. № 2. С. 80-87.

- Лупанова Е. М. Офицерский корпус русского флота: норма и девиация повседневной жизни. 1768-1812 гг. СПб.: ЛЕМА, 2011. 251 с.

- Мышлаевский А. З. Петр Великий. Война в Финляндии в 1712-1714 гг. Совместная операция сухопутной армии, галерного и корабельного флотов. Материалы для истории военного искусства в России. СПб.: Воен. тип., 1896. 642 с.

- Проскурякова М. Е. «Из определенных к Остзею»: гарнизоны крепостей Выборга и Кексгольма в первой половине XVIII века. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. 179 с.

- Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб.: Тип. II Отд. собств. Е. И. В. канцелярии, 1830. Т. 5. 780 с.; Т. 6. 815 с.

- Российское законодательство X-XX вв.: В 9 т. М.: Юрид. лит., 1986. Т. 4: Российское законодательство периода становления абсолютизма. 511 с.

- Серов Д. О. Ревизионно-решающий порядок в уголовном процессе России конца XV -первой четверти XVIII в.//Журнал российского права. 2008. № 6. С. 102-109.

- Серов Д. О. Забытые редакции Артикула воинского и «Краткого изображения процессов или судебных тяжеб». (Из истории кодификации военного законодательства России XVIII в.)//Lex Rossica. Февраль 2013. № 2 (Т. LXXV) С. 113-121.