Безопасность и энергоэффективность автономных систем теплоснабжения и пути их повышения

Автор: Суинов И.А.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 11 (29), 2017 года.

Бесплатный доступ

Широкое распространение оснащения зданий децентрализованным отоплением (автономными системами) привело к бесконтрольности данных систем относительно безопасности и экологичности. Установку автономных систем в частном секторе, в основном, выполняют неквалифицированные работники, что приводит к различным аварийным ситуациям. В данной статье рассмотрена автономная система отопления, которая позволит обеспечить максимальное соответствие требованиям безопасности.

Децентрализованные системы, автономные системы, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, безопасность, экологичность, энергосбережение, теплоснабжение, тепловая энергия, ограждающие конструкции

Короткий адрес: https://sciup.org/140270348

IDR: 140270348

Текст научной статьи Безопасность и энергоэффективность автономных систем теплоснабжения и пути их повышения

На сегодняшний день активно развивается децентрализованные системы теплоснабжения. Широкое развитие получило реконструкция старой застройки городов, развиваются масштабы нового коттеджного строительства. Из-за активного роста количества объектов городской застройки и коттеджного строительства, проявляется явная нехватка существующих мощностей лимита тепловой энергии, для обеспечения этих объектов, поэтому появилась характерная потребность в обеспечении децентрализованным теплоснабжением [2].

Новейшие системы отопления, кондиционирования и вентиляция воздуха, довольно хорошо применяются при проектировании и строительстве небольших общественных, коммерческих и малоквартирных зданиях. Но такие инновационные внедрения, зачастую не оправдывают себя в экономической сфере, они существенно больше потребляют энергии, что в свою очередь превышают проектные показатели [1].

На создание проектов энергетически эффективных зданий посвящали свои работы: Бутовский И.Н., Гершкович В.Ф., Подоян Л.А., Чистович С.А., Богуславский Л.Д., Гагарин В.Г., Матросов Ю.А. Фокин К.Ф., Шкаровский

А.Л., Богословский В.Н., Васильев Г.П., Дмитриев А.Н., Табунщиков Ю.А., Шаврин В.И. и другие.

Следует особо отметить тот факт, что организацией автономного теплоснабжения собственного жилья, зачастую, занимается сам владелец или нанимает, недостаточно, квалифицированного специалиста и это приводит к грубым нарушениям требований безопасности. Так как, любой нагревательный прибор, работающий под давлением и при высоких температурах, автоматически попадает в категорию устройств повышенной опасности [3]. Основные неприятности, которые могут произойти с котлом и вывести его из строя вплоть до самых серьезных последствий случаются от превышения давления в системе. После превышения определенной, критической величины может произойти разрушение котла, утечка теплоносителя, затопление здания или пожар в котельном помещении. Поэтому технологические параметры теплопункта требуют контроля и автоматизированного сбора избыточных атмосфер за пределы установки.

Из всего вышеизложенного возникает необходимость в создании проекта оптимального комплекса автономного теплоснабжения малоэтажных зданий и сооружений и списка, известных на сегодняшний день вариантов.

Решением данной задачи посвящена исследовательская работа, в рамках которой и был представлен проект.

В данной работе обосновываются теоретические основы и некоторые инженерные методики комплексных энергосберегающих решений для применения их в индивидуальном жилом строительстве. За основу в направлении анализа приняты безопасность эксплуатации и энергоэффективность инженерных систем здания, их функциональности, как систем, так и конструкций зданий. В экспериментальной части исследования предложен пример метода замены конструкции элементов здания, с целью свести к минимальным показателям энергопотребление.

Для представления и разработки проектного решения, в исследовательской работе, в качестве базы проведения исследования бал принят готовый проект дома, находящегося в г. Симферополе, микрорайоне «Дубки» Республики Крым. В таблице 1 представлены основные техникоэкономические показатели частного дома.

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели частного дома

|

Общая площадь дома |

266,5 м2 |

|

Общая отапливаемая площадь дома |

217 м2 |

|

Средняя высота помещений |

2м 70 см |

|

Количество людей проживающих в доме |

5 |

Для начала исследования бал выполнен анализ ограждающих конструкций, результаты которого представлены в таблице 2

Таблица 2

Характеристики ограждающих конструкций

|

Ограждающие конструкции |

Коэффициент теплопередачи (R, м2К/Вт) |

Сопротивление теплопередачи (k, Вт/м2К) |

|

Перекрытие между этажами, паркет |

0,603 |

1,659 |

|

Перекрытие между этажами, плитка |

0,616 |

1,623 |

|

Перегородки внутренние мансарды |

0,703 |

1,422 |

|

Перегородки внутренние первого этажа |

0,863 |

1,159 |

|

Окна |

1,1 |

0,91 |

|

Крыша |

0,173 |

5,783 |

|

Пол на грунте зона I, паркет |

0,263 |

3,805 |

|

Пол на грунте зона I, плитка |

0,265 |

3,769 |

|

Пол на грунте зона II, паркет |

0,254 |

3,942 |

|

Пол на грунте зона II, плитка |

0,256 |

3,906 |

|

Наружная стена |

0,218 |

4,585 |

|

Наружная стена при грунте |

0,249 |

4,015 |

Полученные показатели таковы:

-

1. Согласно результатам исследования вопроса безопасности и энергосбережения жилого комплекса установлено, что централизованное теплоснабжение зданий получило широкое распространение, хотя в активно развивающемся индивидуальном строительстве имеется большой энергосберегательный резерв. Введение в проекты домов децентрализованных систем способствует энергосбережению при комплексном взгляде на проблему.

-

2. Наилучшим обоснованием методов функциональностоимостного анализа, является создание комфортных условий микроклимата в помещения зданий при минимальных затратах энергии, через внедрение технических решений в архитектуру зданий.

-

3. Комплексная система и разработка теплоснабжения индивидуального жилого здания, в которой:

-

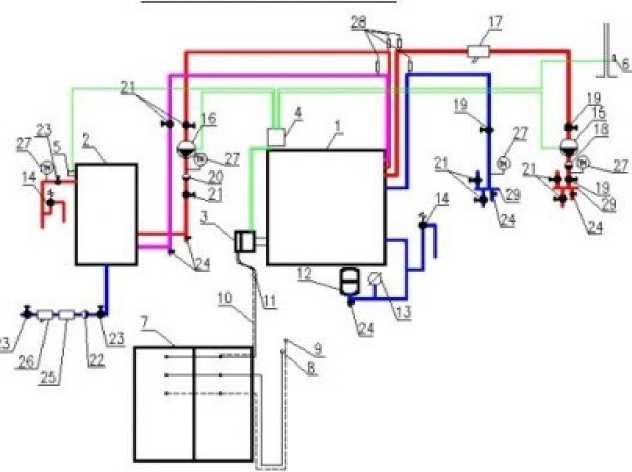

- использована комбинированная система теплоснабжения с газовым конденсационным котлом, как основной источник, и вакуумные солнечные коллекторы как автономные источники (см. рис. 1 и 2). Источники теплоты совместимые с аккумуляторной тепловой энергией с целью поддержания соответствующего энергетического уровня в системе.

Техноюеинеаая схема котельной

Рисунок 1 – Схема котельной

Максимальное потребление тепла компенсируется суммой пиковой производительности источников и накопленной в аккумуляторе энергии. Данное решение дает возможность оградиться от завышения мощности основного источника.

Как аккумулятор предложено применять буферную слоевую емкость для осуществления качественных характеристик системы: замену переменной энергии солнечных коллекторов со стабильно вырабатываемой энергией основного источника, действующего в наиболее эффективном режиме.

Низкая температурная часть системы отопления заключается в греющихся контурах, расположенных в стенах и в полах здания. Роль тепловых завес играют греющиеся полосы, которые расположены под окнами.

Использована вентиляционно-рекуперативная система со спиральным рекуператором и корректором числа оборотов вентиляторов электродвигателя.

В системе автономного регулирования использованы микропроцессорные регуляторы температуры и контроллеры с программным обеспечением.

Общая концепция, направленная на проектирование автономного теплоснабжения отвечающего требованиям безопасности и энергоэффективности, заложенная в проект и частично уже реализована на рассмотренном объекте и оказалась достаточно жизнеспособной.

Список литературы Безопасность и энергоэффективность автономных систем теплоснабжения и пути их повышения

- Богословский, В.Н., Эминов, В.С. Особенности теплообмена и оценка комфортности условий в помещении при совмещении отопления и охлаждения // АВОК. 2011. № 6. С. 85.

- Васильев, Г.П. Наумов, А.Л. Евстратова, Н.Д. Повышение энергоэффективности инженерного оборудования зданий. Стимулы и барьеры // Энергосбережение. 2012. № 2. С. 15-20.

- Подолян, Л.А. Энергоэффективность жилых зданий нового поколения: дис.к.т.н. 26 центральный научно-исследовательский институт министерства обороны Российской Федерации. М., 2005. 185 с.