Бифасиальные орудия из пещеры Окладникова: технико-типологический анализ

Автор: Харевич А.В., Маркин С.В., Деревянко А.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты технико-типологического анализа бифасиальных орудий из ключевого памятника сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая - пещеры Окладникова. Пещера Окладникова расположена в низкогорном Алтае, на левом берегу р. Сибирячиха. Наличие плоско-выпуклых бифасиальных орудий является одной из характерных черт каменной индустрии пещеры Окладникова и сибирячихинской фации в целом, что выделяет ее на фоне других комплексов региона. Двусторонне обработанные орудия составляют 4,5 % орудийного набора пещеры (0,4 % коллекции без учета отходов производства). Все бифасиальные изделия (16 экз.) были проанализированы с помощью атрибутивного и типологического анализов, полученные результаты были дополнены краткими данными анализа последовательности сколов. Также изученные предметы были сопоставлены с бифасиальными орудиями из Чагырской пещеры. Бифасиальные орудия пещеры Окладникова представляют собой плосковыпуклые двусторонне обработанные изделия трапециевидной, листовидной, сегментовидной формы с одним или двумя лезвиями. На одном из продольных краев изделия зачастую присутствует обушок. Некоторые из обушковых форм по своей морфологии схожи с европейскими обушковыми ножами типа Кайльмессер. Основные характеристики бифасиальных орудий из пещеры Окладникова соответствуют плоско-выпуклой бифасиальной технологии, реконструированной в Чагырской пещере и в целом бифасиальным орудиям микокского технокомплекса. Но при этом выделяется несколько отличий. В частности, более миниатюрные размеры, более интенсивная обработка продольных краев, отличия в размерах и характере обушков. Морфологические и технологические различия могут объясняться количеством и размерами подходящего первичного сырья в окрестностях пещеры Окладникова, типом используемой заготовки и функциональной спецификой стоянки.

Северо-западный алтай, средний палеолит, сибирячихинский индустриальный вариант, бифасиальная технология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146431

IDR: 145146431 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0337-0344

Текст научной статьи Бифасиальные орудия из пещеры Окладникова: технико-типологический анализ

В последнее время памятники сибирячихин-ского варианта среднего палеолита Алтая находятся в фокусе комплексных междисциплинарных исследований, посвященных реконструкции процессов жизнедеятельности поздних неандертальцев [Kolobova et al., 2019a; Колобова и др., 2019а; Деревянко и др., 2018]. В результате изучения археологических комплексов и палеогенетических исследований было доказано, что неандертальцы, связанные с сибирячихинским индустриальным вариантом, пришли на территорию Алтая из Европы ок. 60 тыс. лет назад, сохранив свою материальную культуру и стратегии охоты [Kolobova et al., 2019b]. Прямые аналогии сибирячихинской фации были найдены в микокском технокомплексе Восточной и Центральной Европы / памятниках Кайльмессер группы (Keilmessergruppen) [Kolobova et al., 2020].

Ключевые памятники сибирячихинского варианта среднего палеолита – пещеры Чагырская и Окладникова. Одной из характерных черт данных индустрий, которая выделяет их на фоне других среднепалеолитических комплексов региона, является наличие плоско-выпуклой бифасиальной технологии [Деревянко, Маркин, Шуньков, 2013; Рыбин, Колобова, 2004]. Отдельные аспекты сибирячихинской бифасиальной технологии уже неоднократно освещались в научных публикациях [Деревянко, Маркин, Шуньков, 2013; Kolobova et al., 2019a; Шалагина и др., 2019; Kolobova et al., 2020], однако большинство выводов было сделано на основе детального анализа бифасиальных орудий из Чагырской пещеры [Деревянко и др., 2018; Колобова и др., 2019б; Шалагина и др., 2020]. В данной статье приводятся результаты технико-типологического анализа бифасиальных орудий из второго ключевого объекта сибирячихинской фации – пещеры Окладникова.

Материалы и методы

Пещера Окладникова расположена в низкогорном Алтае, в долине р. Ануй, на левом берегу р. Сибирячиха. Пещера имеет южную экспозицию и объединяет навес, грот, пять различных по протяженности галерей, а также три зала. Всего в пещере было выделено 9 литологических подразделений, среднепалеолитический археологический 338

материал происходит из слоев 1–3, 6–7 [Деревянко, Маркин, 1992]. В культурных слоях памятника были обнаружены антропологические фрагменты, принадлежащие представителям неандертальского подвида древнего человека [Krause et al., 2007; Prüfer et al., 2014].

Среднепалеолитические комплексы пещеры Окладникова демонстрируют единые технико-типологические признаки, также как и комплексы Чагырской пещеры они характеризуются развитым радиальным расщеплением и многочисленными орудийными наборами, в которых доминируют конвергентные скребла различных модификаций, ретушированные остроконечники. Яркой чертой орудийного набора является наличие асимметричных бифасиальных орудий [Деревянко, Маркин, 1992; Деревянко, Маркин, Шуньков, 2013]. Исходя из опубликованных на сегодняшний день данных, хронологический интервал накопления культурных слоев пещеры укладывается в интервал 44– 24 тыс. л.н., что соответствует MIS 3 [Деревянко, Маркин, Шуньков, 2013; Krause et al., 2007]. Однако в силу условий залегания материала, датируемого 38–24 тыс. л.н., верхняя граница заселения пещеры может быть слишком омоложена, и применение современной системы очистки образцов может показать более ранний возраст антропологических остатков [Skov et al., 2022, in press].

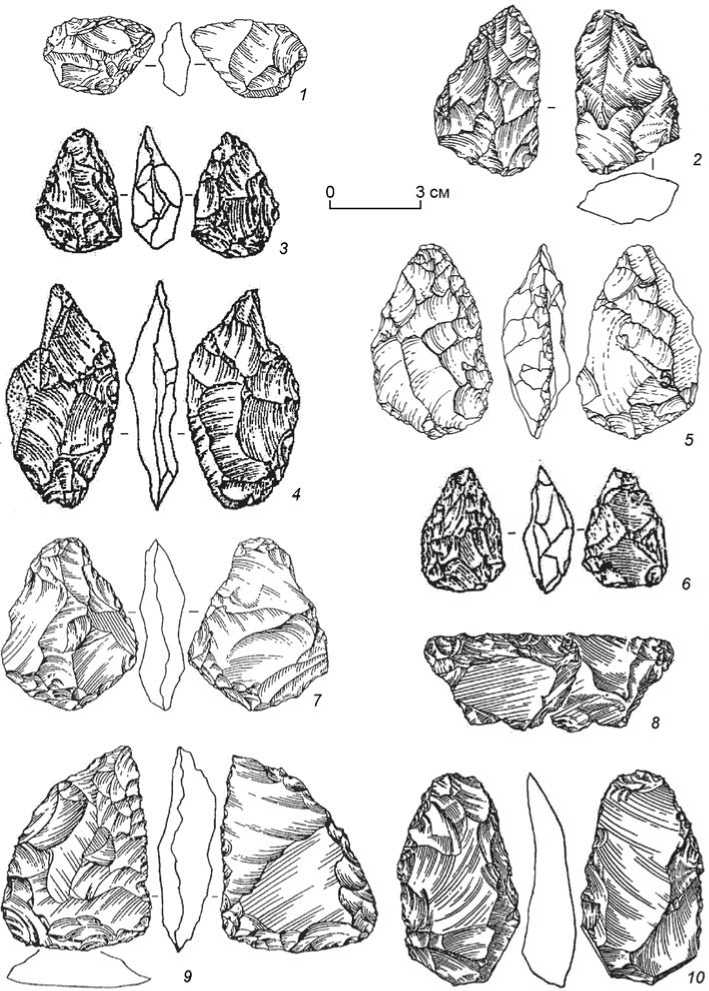

В соответствии с опубликованными материалами, доля бифасиальных орудий в индустрии пещеры Окладникова составляют 4,5 % орудийного набора или 0,4 % коллекции без учета отходов производства. Доля нуклевидных изделий составляет 0,7 % без учета отходов производства [Деревянко, Маркин, 1992]. Общее количество бифасиальных орудий насчитывает 15 экз., по слоям они распределены следующим образом: слой 7 – 1 экз., слой 3 – 5 экз., слой 2 – 6 экз., слой 1 – 3 экз. (см. рисунок ).

Все бифасиальные изделия были проанализированы с помощью атрибутивного анализа с использованием признаков, учитывающих характеристики основных морфологических элементов сибирячихинских бифасиальных орудий. В рамках типологического анализа использовалась классификация, разработанная при изучении бифасиаль-ной технологии Чагырской пещеры. Данная типология объединяет в себе принципы классификации бифасиальных орудий в микокских индустри-

Бифасиальные орудия из пещеры Окладникова.

1, 2 , 5 , 9 – слой 2; 3, 4 , 6 – слой 3; 7 – слой 7; 8 , 10 – слой 1.

ях Центральной и Восточной Европы [Гладилин, 1976; Колосов, 1983; Чабай, 2015; Kulakovskaya, Kozlowski, Sobczyk, 1993; Jöris, 2006], а также наблюдения, сделанные при изучении бифасиальной технологии сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая. В ее основе лежат следующие морфологические характеристики бифасиаль-ных изделий: наличие обушка, количество лезвий и их взаимное расположение, форма орудий. Также в классификации учтено сходство с обушковыми ножами типа Кайльмессер, поскольку эта категория является культуромаркирующей, отражает определенную традицию изготовления и указыва- ет на прямую связь с микокским технокомплексом. Среди обушковых двусторонних изделий, схожих по морфологии с Кайльмессер, в коллекциях сиби-рячихинского варианта были выделены типы Кля-узянише и Бохштайн (см. таблицу). Также в статье приводятся краткие результаты анализа последовательности сколов бифасиальных орудий [Шалаги-на, Колобова, Кривошапкин, 2019].

Результаты

Технико-типологический анализ показал, что тип заготовки для бифасиальных орудий из пещеры

Типологическая структура бифасиальных орудий из пещеры Окладникова

|

Тип |

Орудия без обушка |

Орудия с обушком |

Всего |

|||||

|

Не относящиеся к группе Кайльмессер |

Обушковые ножи Кайльмессер |

|||||||

|

экз. |

% |

экз. |

% |

экз. |

% |

экз. |

% |

|

|

Простые*: |

2 |

15 |

– |

– |

1 |

8 |

3 |

23 |

|

однолезвийные |

2 |

– |

– |

– |

1 |

8 |

3 |

23 |

|

двулезвийные |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Конвергентные**: |

1 |

8 |

4 |

31 |

5 |

38 |

10 |

77 |

|

с лезвием до ½ периметра: |

– |

– |

– |

– |

2 |

15 |

2 |

15 |

|

полутрапециевидные |

– |

– |

– |

– |

1 |

8 |

1 |

8 |

|

полулистовидные |

– |

– |

– |

– |

1 |

8 |

1 |

8 |

|

полусегментовидные |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

с лезвием до ¾ периметра: |

– |

– |

– |

– |

3 |

23 |

3 |

23 |

|

подтрапециевидные |

– |

– |

– |

– |

2 |

15 |

2 |

15 |

|

подлистовидные |

– |

– |

– |

– |

1 |

8 |

1 |

8 |

|

подсегментовидные |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

подтреугольные |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

с лезвием по периметру: |

1 |

8 |

4 |

31 |

0 |

0 |

5 |

39 |

|

листовидные |

1 |

8 |

1 |

8 |

– |

– |

2 |

15 |

|

сегментовидные |

– |

– |

1 |

8 |

– |

– |

1 |

8 |

|

треугольные |

– |

– |

1 |

8 |

– |

– |

1 |

8 |

|

овальные |

– |

– |

1 |

8 |

– |

– |

1 |

8 |

|

Итого |

3 |

23 |

4 |

31 |

6 |

46 |

13 |

100 |

*В случае обушковых ножей группы Кайльмессер – тип Бохштайн.

**В случае обушковых ножей группы Кайльмессер – тип Кляузянише.

Окладникова в большинстве случаев неопределим, поскольку изделия подвергались интенсивной обработке. Треть орудий была выполнена на сколах, одно орудие сделано на плитке. Естественная корка фиксируется только на трех изделиях (10–30 %). Для изготовления бифасиальных орудий в пещере Окладникова использовались породы высокого качества из местного руслового аллювия, в частности большинство орудий выполнено из засурьинских яшмоидов.

По метрическим параметрам бифасиальные орудия пещеры Окладникова достаточно миниатюрные. В большинстве случаев их длина варьирует от 40 до 80 мм, а ширина от 25 до 55 мм. В коллекции выделяется только одно изделие, длина которого достигает 100 мм.

Все бифасиальные изделия выполнены в рамках плоско-выпуклого метода оформления. Среди целых орудий по форме преобладают листовидные изделия (38 %), трапециевидные (23 %) и сегментовидные (15 %), в единичных экземплярах присутствуют треугольное, овальное и изделие нерегулярной формы.

Меньше трети целых изделий в коллекции составляют бифасиальные орудия с одним ретушированным лезвием (23 %), больше изделий с двумя лезвиями – 38 %. Обращает на себя внимание высо- кая доля изделий с ретушью по всему периметру – 38 %. Режущие лезвия оформлены чешуйчатой ступенчатой разнофасеточной ретушью. Почти всегда ретушь, как и сколы фасоннажа, наносилась в плоско-выпуклой манере. По контуру режущего края фиксируются как прямые, так и s-образные в профиль лезвия. Все изделия с двумя и более лезвиями образуют остроконечное дистальное окончание. В некоторых случаях это окончание закруглено дополнительными снятиями.

На большей части бифасиальных изделий (77 %) фиксируется обушок. При этом только один обушок несет следы галечной корки. В остальных случаях в качестве обушка выступал слом, остаточная ударная площадка скола-заготовки, остатки площадки, созданной для уплощения изделия на стадии фасоннажа, а также в двух случаях обушок был оформлен специально притупляющими снятиями на финальных этапах оформления орудия. Наряду с этим обушки бифасиальных орудий миниатюрные и непротяженные, как правило, они занимают 0,2–0,4 длины изделия. Также нужно отметить, что в 80 % случаев обушок фиксируется у изделий с двумя и более лезвиями.

Дополнительная дистальная или базальная подработка фиксируется на 67 % орудий. Чаще всего встречается базальная обработка (47 %), либо самостоятельно (27 %), либо в сочетании с дистальным утончением (20 %).

В соответствии с используемой классификацией бифасиальные изделия пещеры Окладникова делятся на четыре основных группы. Наиболее многочисленную типологическую группу составили конвергентные изделия с ретушью по всему периметру (группа 4) – 39 %. Среди них присутствуют конвергентные орудия без обушка (8 %) и конвергентные орудия с обушком, не относящиеся к Кайльмессер (31 %). В соответствии с формой выделяются листовидные, трапециевидные, треугольные и овальные бифасиальные изделия (см. таблицу ).

К группе 3, изделия с ретушированным лезвием до ¾ периметра, было отнесено 23 % коллекции. Все они относятся к обушковым конвергентным изделиям типа Кляузянише . В соответствии с формой среди них присутствуют подтрапециевидные (15 %) и подлистовидные (8 %) изделия (см. таблицу ).

Группа 2 – конвергентные бифасиальные орудия с двумя лезвиями протяженностью до ½ периметра – составляет в коллекции 15 %. Они относятся к обушковым конвергентным орудиям типа Кайльмессер полутрапециевидной и полулистовидной формы.

К первой группе простых бифасиальных орудий относится 23 % коллекции: два простых однолезвийных орудия без обушка и однолезвийное изделие с обушком типа Бохштайн .

Анализ последовательности сколов бифасиаль-ных орудий из пещеры Окладникова показал, что в данной индустрии использовался плоско-выпуклый метод оформления бифасиальных орудий, в рамках которого реализовывались «длинная» и «короткая» технологические цепочки, характерные для бифасиального производства Чагырской пещеры [Шалагина и др., 2020; Kolobova et al., 2020]. Подобные технологические цепочки были выделены и описаны на материалах восточно-европейских комплексов, и в частности крымского микока, где их применение обусловлено рядом факторов, связанных, в первую очередь, с характеристиками первичных заготовок и продолжительностью утилизации орудия [Демиденко, 2003; Ча-бай, 2004; 2015].

Несмотря на то, что во многих случаях в качестве заготовки использовался скол, на большинстве изделий фиксируется интенсивная обработка обоих фасов в рамках «длинной» цепочки оформления. При этом вентральная поверхность скола обрабатывалась так же интенсивно, как и дорсальная. Во многих случаях одним из этапов «длинной» цепочки оформления являлось уплощение со специальной площадки, которая впоследствии служила об- ушком. Такие площадки создавались специально, либо для этого использовались остаточные ударные площадки заготовок или поверхность слома [Шала-гина и др., 2020].

Дискуссия

В целом, бифасиальная технология пещеры Окладникова соответствует бифасиальной технологии из комплексов Чагырской пещеры, но наряду с этим выделяется несколько отличий. Распределение бифасиальных орудий пещеры Окладникова по группам демонстрирует полностью обратную зависимость по сравнению с Чагырской пещерой. В отличие от Чагырской пещеры, где почти 77 % коллекции составляют простые бифасиальные изделия с 1–2 лезвиями и конвергентные изделия с ретушью до ½ периметра (группы 1 и 2), в пещере Окладникова 62 % коллекции составляют изделия групп 3 и 4 с ретушью на ¾ периметра или обработанные по всему периметру. По численности эти две коллекции очень сильно отличаются, но даже на фоне малочисленности коллекции пещеры Окладникова видно, что интенсивно обработанные изделия с ретушью по всему периметру играют в этой индустрии значительную роль.

Наряду с этим в пещере Окладникова фиксируется большая доля изделий с обушком – 77 %, по сравнению с 50 % в Чагырской пещере. Но размеры обушков в коллекции пещеры Окладникова значительно меньше, они занимают 0,2–0,4 длины изделия, в то время как в Чагырской пещере они приходятся на 0,5–0,9 длины изделия. Помимо размеров фиксируются некоторые отличия в морфологии. В пещере Окладникова галечная корка фиксируется только на одном фрагментированном изделии с обушком, во всех остальных случаях – это остаточная ударная площадка, слом или специально оформленный притупляющими снятиями участок.

Отличия в характере обушков могут объясняться, в том числе, различиями в используемых заготовках. Технологический анализ коллекции бифасиальных орудий Чагырской пещеры и проведенные эксперименты показали, что важную роль в бифасиальном производстве стоянки играла последовательность оформления орудий из фрагментированной на наковальне гальки. Во многом такая последовательность оформления обеспечивала наличие массивного естественного обушка и минимизировала процесс оформления. Свидетельств использования данной последовательности в индустрии пещеры Окладникова обнаружено не было. В тех случаях, когда удалось установить заготовку, ею служили сколы и плитка. Также можно предположить, что в качестве заготовок использовались сработанные нуклеусы или гальки, которые подвергались интенсивной обработке, в связи с чем на них отсутствует галечная поверхность.

Также отдельно нужно отметить, что в коллекции пещеры Окладникова в рамках основной типологии были выделены изделия, морфологически соответствующие европейским обушковым ножам типа Кайльмессер . Их доля составляет 46 % коллекции, что также превышает долю подобных орудий в Чагырской пещере (28 %). В большей степени они представлены орудиями типа Кляузянише . Тип Бох-штайн представлен одним бифасиальным орудием.

Заключение

Технология изготовления бифасиальных орудий в пещере Окладникова соответствует плоско-выпуклой бифасиальной технологии, реконструированной в Чагырской пещере и в целом бифасиальным орудиям микокского технокомплекса. Некоторые морфологические и технологические различия могут объясняться количеством и размерами подходящего первичного сырья в окрестностях пещеры Окладникова, типом используемой заготовки и функциональной спецификой стоянки.

Меньшие размеры бифасиальных орудий пещеры Окладникова и большая степень их обработки по сравнению с такими же орудиями из Чагыр-ской пещеры может свидетельствовать о меньшей доступности подходящего каменного сырья и его дефиците. Такая вариабельность в целом соответствует материалам крымского микока, где степень сработанности орудий определялась расстоянием до источников каменного сырья [Чабай, 2004]. В случае с комплексом пещеры Окладникова по меньшей мере часть засурьинских яшмоидов была локальной [Кулик, Маркин, 2003], но количество пригодных для расщепления галек меньше, чем в окрестностях Чагырской пещеры, что и обусловило большую степень сработанности, отразившуюся на метрических параметрах законченных орудий.

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 21-18-00376.

Список литературы Бифасиальные орудия из пещеры Окладникова: технико-типологический анализ

- Гладилин В.Н. Проблемы раннего палеолита Восточной Европы. – Киев: Наукова Думка, 1976. – 229 с.

- Демиденко Ю.Э. Сколы обработки орудий как индикатор особенностей и интенсивности процессов кремнеобработки и жизнедеятельности коллективов неандертальцев на стоянках среднего палеолита в контексте вариабельности индустрий крымской микокской традиции // Археологический альманах. – 2003. – № 13. – С. 128–157.

- Деревянко А.П., Маркин С.В. Мустье Горного Алтая (по материалам пещеры Окладникова). – Новосибирск: Наука, 1992. – 224 с.

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Колобова К.А., Чабай В.П., Рудая Н.А., Виола Б., Бужилова А.П., Медникова М.Б., Васильев С.К., Зыкин В.С., Зыкина В.С., Зажигин В.С., Вольвах А.О., Робертс Р.Г., Якобс З., Бо Ли. Междисциплинарные исследования Чагырской пещеры – стоянки среднего палеолита Алтая. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – 468 с.

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Шуньков М.В. Сибирячихинский вариант среднего палеолита Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 1. – С. 89–103.

- Колобова К.А., Маркин С.В., Шалагина А.В., Шнайдер С.В., Кривошапкин А.И. Основные принципы отбора каменного сырья при производстве орудий в индустрии Чагырской пещеры // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2019а. – Т. 18. – № 3. – С. 53–61.

- Колобова К.А., Шалагина А.В., Маркин С.В., Кривошапкин А.И. Определение бифасиального компонента в среднепалеолитических комплексах (по материалам Чагырской пещеры) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2019б. – Т. 18, № 7. – С. 53–61.

- Колосов Ю.Г. Мустьерские стоянки района Белогорска (к вопросу о периодизации раннего палеолита Крыма). – Киев: Наукова думка, 1983. – 208 с.

- Кулик Н.А., Маркин С.В. Петрография индустрии пещеры Окладникова (Северо–Западный Горный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – Т. 9 – С.148–153.

- Рыбин Е.П., Колобова К.А. Структура каменных индустрий и функциональные особенности палеолитических памятников Горного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 4. – С. 20–34.

- Чабай В.П. Морфологические особенности двусторонних орудий крымского микока // Методы изучения каменных артефактов. Мат-лы междунар. конф. – СПб.: ИИМК РАН, 2015. – С. 138–143.

- Чабай В.П. Средний палеолит Крыма. – Симферополь: Шлях, 2004. – 323 с.

- Шалагина А.В., Колобова К.А., Кривошапкин А.И. Анализ последовательности сколов как инструмент реконструкции процесса изготовления каменных артефактов // Stratum plus. – 2019. – № 1. – С. 145–154.

- Шалагина А.В., Харевич В.М., Кривошапкин А.И., Колобова К.А. Экспериментальное моделирование бифасиального расщепления в сибирячихинском варианте среднего палеолита Алтая // Теория и практика археологических исследований. – 2019. – № 4 (28). – С. 97–108.

- Шалагина А.В., Харевич В.М., Мори С., Боманн М., Кривошапкин А.И., Колобова К.А. Реконструкция технологических цепочек производства бифасиальных орудий в индустрии Чагырской пещеры // Сибирские исторические исследования. – 2020. – № 3. – С. 130–151.

- Jöris O. Bifacially Backed Knives (Keilmesser) in the Central European Middle Palaeolithic // Axe Age: Acheulian Tool–Making from Quarry to Discard. Eds. N. Goren–Inbar, G. Sharon. – London, 2006. – P. 287–310.

- Kolobova K., Shalagina A., Chabai V., Markin S., Krivoshapkin A. The signifi cance of bifacial technologies in Altai Middle Paleolithic // Anthropologie. – 2019a. – Vol. 123. – P. 276–288.

- Kolobova K., Roberts R., Chabai V., Jacobs Z., Krajcarz M., Shalagina A., Krivoshapkin A., Li B., Uthmeier T., Markin S., Morley M., O’Gorman K., Rudaya N., Talamo S., Viola B., Derevianko A. Archaeological Evidence for Two Separate Dispersals of Neanderthals into Southern Siberia // PNAS. – 2020. – Vol. 117 (6). – P. 2879–2885.

- Kolobova K.A., Chabai V.P., Shalagina A.V., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Rendu W., Vasiliev S.K., Markin S.V., Krivoshapkin A.I. Exploitation of the natural environment by Neanderthals from Chagyrskaya Cave (Altai) // Quartär. – 2019b. – Vol. 66. – P. 7–31.

- Krause J., Orlando L., Serre D., Viola B., Prüfer K., Richards M.P., Pääbo S. Neanderthals in Central Asia and Siberia // Nature. – 2007. – Vol. 449 (7164). – P. 902–904.

- Kulakovskaya L., Kozlowski J.K., Sobczyk К. Les couteaux micoquiens du Wurm ancien // Prehistoire Europeenee. – 1993. – Vol. 4. – P. 9–32.

- Prüfer K., Racimo F., Patterson N., Jay F., Sankararaman S., Sawyer S., Heinze A., Renaud G., Sudmant P.H., de Filippo C., Li H., Mallick S., Dannemann M., Fu Q., Kircher M., Kuhlwilm M., Lachmann M., Meye, M., Ongyerth M., Siebauer M., Theunert C., Tandon A., Moorjani P., Pickrell J., Mullikin J.C., Vohr S.H., Green R.E., Hellmann I., Johnson P.L., Blanche H., Cann H., Kitzman J. O., Shendure J., Eichler E.E., Lein E.S., Bakken T.E., Golovanova L.V., Doronichev V.B., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Viola B., Slatkin M., Reich D., Kelso J., Pääbo S. The complete genome sequence of a Neanderthal from the Altai Mountains // Nature. – 2014. – Vol. 505 (7481). – P. 43–49.

- Skov L., Peyrégne S., Popli D., Iasi L.N.M, Devièse Th., Slon V., Zavala E.I., Hajdinjak M., Sümer A.P., Grote S., Mesa A.B., López D.H., Nickel B., Nagel S., Richter J., Essel E., Gansauge M., Schmidt A., Korlevic P., Comeskey D., Derevianko A.P., Kharevich A., Markin S.V., Talamo S., Douka K., Krajcarz M.T., Roberts R.G., Higham Th.,Viola B., Krivoshapkin A.I., Kolobova K.A., Kelso J., Meyer M., Pääbo S., Peter B.M. Genetic insights into the social organization of Neanderthals – 2022. (In press).