Бифасиальный листовидный наконечник из раскопок стоянки Зарайске

Автор: Лев С.Ю., Гиря Е.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 269, 2022 года.

Бесплатный доступ

На Зарайской стоянке (пункт Зарайск Е) в 2018 г. в яме-хранилище 28 была обнаружена уникальная находка. Это листовидный наконечник, выполненный в бифасиальной технике, нетипичной для костёнковско-авдеевской культуры. Изделие было намеренно положено на дно ямы и засыпано охрой. На наконечнике четко видны следы затертости всех граней. Вещь является уникальной как с эстетической точки зрения, так и в плане археологической типологии и технологии. Прямых аналогов этой находке в костёнковско-авдеевской культуре нет, хотя определенные элементы данной технологии бифасиальной обработки прослеживаются у некоторых типов метательного вооружения. В статье кратко изложены наиболее значимые моменты доказательной интерпретации данного артефакта, основанные на результатах анализа следов обработки и следов общего (неутилитарного) износа.

Верхний палеолит, восточный граветт, костёнковско-авдеевская культура, бифас, морфология, морфометрия, морфономия образования следов, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/143180149

IDR: 143180149 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.269.22-37

Текст научной статьи Бифасиальный листовидный наконечник из раскопок стоянки Зарайске

Рис. 1. Стоянка Зарайск Е. Наконечник in situ в яме № 28

граветт). Большая часть памятников является многослойными, наблюдаются существенные различия в их стратиграфии, планировочной структуре и датировках. Наиболее ранние датируются 22–23 тыс. л. н., самые поздние 15–16 тыс. л. н. (некалиброванных) ( Лев , 2019).

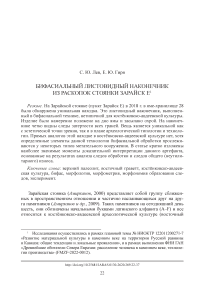

В последние годы Зарайская археологическая экспедиция ИА РАН в рамках научной реставрации Зарайского кремля ведет работы у его западной стены с внутренней стороны. Исследуются открытые в 2016 г. пункты Зарайск Е и F ( Ожерельев, Лев , 2018; Лев , 2018). Так, 8 ноября 2018 г. в нижнем культурном слое стоянки Зарайск Е, на дне ямы-хранилища № 28 был обнаружен листовидный бифасиальный наконечник (рис. 1; 2). Наконечник найден in situ в непотревоженном закрытом археологическом комплексе – на дне ямы, где все особенные вещи на костёнковских памятниках обычно и встречаются. Случайное попадание этого артефакта на дно ямы исключено, о чем свидетельствует его изолированное положение – он был горизонтально уложен, даже немного утоплен непосредственно в материковое дно ямы и перекрыт 5–10 см практически стерильной окрашенной охрой супеси. Выше коричневатая супесь заполнения ямы содержала угольки и ближе к придонной части приобрела охристую окрашенность. Яма была овальной формы, глубиной до 100 см, с плоским дном и вертикальными стенками. В нижних 20 см заполнения содержалось несколько крупных «очажных камней» и пластинчатых сколов. После их фиксации и снятия непосредственно на окрашенном охрой дне обнаружен единственный предмет – листовидный наконечник, о котором пойдет речь. Он лежал уплощенной

Рис. 2. Стоянка Зарайск Е. Наконечник а – без обработки (фото); б – с напылением MgO (фото)

поверхностью вверх и был ориентирован острием на северо-запад. Возможно, это неслучайно, так как на всех памятниках костёнковско-авдеевской культуры центральная линия поселения, обозначенная линией очагов, направлена как раз по оси СЗ – ЮВ.

Специалисты, знакомые с костёнковско-авдеевской верхнепалеолитической культурой, поймут сенсационность этой находки. Для остальных скажем, что находка изделия с почти сплошной двусторонней обработкой на любой из стоянок этой культуры – событие, без преувеличения, экстраординарное.

На сегодняшний день костёнковско-авдеевская или, для краткости, просто костёнковская (по месту первых исследований) культура – это самое многосложное, наиболее четко структурированное и в то же время наиболее яркое по характеру составляющих его элементов явление во всем верхнем палеолите Восточной Европы. Это одновременно и наиболее детально изученный, и наиболее полно представленный широким спектром археологических источников культурный феномен. К нему относятся стоянки Костёнки 1/I, Авдеево, Бердыж, Костёнки 13; 14/I; 18. Именно благодаря такой необычно информативной, разнообразной и, для верхнего палеолита, богатой базе археологических источников о многих чертах костёнковской культуры мы можем судить с весьма высокой степенью определенности.

Кроме констатации наличия единых и весьма стандартизированных по составу наборов форм изделий из кости и камня мы можем столь же однозначно утверждать, что все известные нам каменные и костяные индустрии костёнков-ской культуры отличаются необычайно высокой для верхнего палеолита степенью технологического консерватизма. Это проявляется практически во всем: от единой для всех памятников технологии подготовки пренуклеусов, многошагового подхода к снятию пластин, соответствующих вполне определенным стандартам – широкие пластины с искривленным профилем служили заготовкой для большинства орудий ( Giria, Breadley , 1998), до эксклюзивной технологии ножей костёнковского типа ( Лев и др. , 2009) и характерного орнаментального мотива «костёнковский крест» ( Gvozdover , 1995). Сюда же можно отнести традицию прорезания, а не сверления отверстий в подвесках (зубы песца, головки-рукоятки лопаточек из кости и бивня, калачевидные подвески из мергеля) ( Ефименко , 1958; Трусов, Житенёв , 2008), притом что сверление, в том числе встречное, было им известно, как видно на примере бивневого конуса из Зарайска ( Амирханов и др. , 2009. С. 206, 207, 331).

Из приведенных выше аргументов становится понятной важность определения природы любых деталей зарайского бифаса, нехарактерных для большинства памятников костёнковской культуры.

Одна из целей данной работы – прояснение вопроса о том, имеем ли мы дело с чужеродным, инокультурным артефактом, привнесенным в культурный слой стоянки извне, или же с предметом хоть и уникальным, но созданным мастером костёнковско-авдеевской традиции?

Случаи выявления «чужеродных» элементов в культурных слоях памятников, представляющих костёнковскую культуру, известны и описаны в литературе. К таковым можно отнести тонкий бифас стрелецкой культуры, который был обнаружен в землянке «А» на Костёнках 1 (I), второй комплекс. Впрочем, этот наконечник был найден и принесен представителями костёнковской культуры, о чем свидетельствует контекст находки – на данном участке отсутствовали кротовины и иные нарушения слоя ( Dinnis et al. , 2021).

Таким образом, на данном этапе исследования необходимо понять, что в этом артефакте полностью «зарайское», а что не вписывается в культурную норму зарайского варианта костёнковской культуры.

Среди острий костёнковской культуры нет типов с иволистными очертаниями. Листовидные наконечники из костёнковских, авдеевских и зарайских памятников, будучи изготовленными из массивных пластин, имеют иные очертания и пропорции. Разновидностей листовидных наконечников (они же листовидные острия) прослежено две – пластинчатые и собственно листовидные с расширением в средней части. «Листовидные наконечники весьма характерны для индустрий Костёнок и Авдеева, а пластинчатый вариант является даже специфичным» ( Амирханов , 2000. С. 166, 167). Отметим, что на Зарайской стоянке собственно листовидный вариант представлен единичными выразительными экземплярами ( Лев , 2009. Табл. 24: 2, 5 ).

Наконечники, относимые к пластинчатому варианту, на Зарайской стоянке наиболее массовы и имеют следующие признаки: заготовкой служит крупная широкая (массивная) пластина, вторичная обработка которой сводится к подработке ретушью основания и верхней части орудия. Толщина пластин может доходить до 11–14 мм. Встречаются предметы и на пластинах среднего размера. Плоской ретушью со стороны брюшка утончаются основание и конец пера наконечника. Края орудия близки к параллельным. Схождение краев у основания с закруглением, у вершины – с заострением. Впрочем, подобная форма концов не всегда достигалась техникой утончения по брюшку. У некоторых изделий конец пластины имеет естественное заострение – перообразное завершение пластины, не требовавшее сколько-нибудь существенной доработки (Лев, 2009. С. 71–73).

Публикуемый артефакт, условно именуемый нами «наконечником», представляет собой удлиненное, двусторонне-симметричное острие с бифасиальной обработкой, практически полностью сформированное сколами с продольных краев, имеющее в плане классические «иволистные» очертания. Пропорции верхней и нижней частей различны: у верхней (заостренной) части продольные края бифаса слегка выпуклые (почти прямые), плавно расходящиеся до нижней трети длины. Наибольшая ширина – в области нижней трети. Ниже этой отметки изделие сужается, завершаясь округлым основанием. То есть формально-типологически с точки зрения очертаний (габитуса) такая форма наконечника (острия) нехарактерна для костёнковской культуры.

Длина рассматриваемого изделия – 146 мм. Его наибольшая ширина – 30 мм, толщина почти – 14,4 мм, т. е. отношение ширины к толщине в самом широком месте изделия составляет всего 2 к 1. То есть бифас с полным правом можно характеризовать как массивный – он узкий и относительно толстый. Но признак массивности не сильно выделяет изделие из всех известных листовидных острий зарайских каменных индустрий.

При сопоставимой толщине, пропорция длины к ширине заметно отличается. Так, если у типичных листовидных наконечников этот параметр в среднем составляет 3, то у данного бифаса – 4,9. А отношение ширины к толщине в самом широком месте изделия составляет в среднем 3 к 1 (у бифаса – 2 к 1).

В сечении наконечник плоско-выпуклый, что в целом соответствует норме костёнковской культуры. Профиль изделия представляет собой равнобедренную трапецию с выпуклыми сторонами и основанием. То есть одна сторона бифаса (основание трапеции) – уплощенная, линзовидно-выпуклая. Вторая – трехскатная, с подокругло-трапециевидным сечением.

О том, что данное изделие изготовлено не из пластины (что было бы нормально для костёнковской индустрии), а именно из очень крупного отщепа, мы можем судить вполне определенно благодаря особенностям окраски зарайских кремней, а также по характеру негативов и позитивов остатков различных плоскостей расщепления на его поверхностях.

Сырье, из которого изготовлен бифас, безусловно, местного (зарайского) происхождения. Его и сейчас можно найти как в многочисленных оврагах и балках в окрестностях стоянки, так и на берегу р. Осетр. Это одна из хорошо известных разновидностей т. н. верхневолжского кремня, происходящего из карбоновых известняков, подстилающих свиту рыхлых отложений в районе г. Зарайска.

Это слоисто-окрашенный желто-оранжевый кремень, наиболее пригодная для расщепления часть которого представлена на выходах уплощенными желваками с тонкой коркой. Подавляющее число кремневых артефактов всех зарайских стоянок изготовлены именно из этой разновидности кремня. Цветовая слоистость этого сырья часто связана с его различной зернистостью. В желваках этой разновидности кремня, как и на большинстве разновидностей желвачных кремней, наиболее тонкозернистый материал находится под коркой, наиболее грубый – внутри, ближе к центральной части желваков.

На выпуклой стороне бифаса хорошо читаются оранжевато-красные участки кремня более тонкозернистого состава. Судя по ориентации, характеру пятен этой слоистости, а также их расположению на изделии, бифас изготовлен из скола, снятого в плоскости уплощенной поверхности желвака. В каменных индустриях всех зарайских памятников такая ориентация сколов на желваке характерна для отщепов – сколов оформления пренуклеусов для пластин («гигантолитов», представляющих собой очень крупные бифасы). Большая часть пластин в каменных индустриях зарайских стоянок снималась в ином направлении – вдоль торцовых участков плоских желваков, благодаря чему все пластинчатые сколы имеют слоистую окраску, ориентированную в сагиттальной плоскости.

Это наблюдение вполне согласуется с результатами анализа следов обработки бифаса – остатков негативов и позитивов сколов его оформления как на плоской, так и на выпуклой сторонах. На основании знания морфоно-мии (естественных закономерностей формирования следов) мы можем вполне определенно судить не только о направлении и последовательности производства следов расщепления, но и об относительных размерах скалывающих плоскостей. Дело в том, что величина фактурных элементов рельефа поверхностей сколов всегда прямо пропорциональна размерам скалывающей. Снятие крупных сколов неизбежно приводит к формированию более грубого микрорельефа. То есть более крупные скалывающие всегда имеют не только более крупные размеры бугорков и изъянцев, но и более высокий косо-ступенчатый рельеф радиальных трещин, особенно развитый в медиальной и дистальной частях прикраевых участков сколов. В результате микрорельефы поверхностей расщепления мелких и крупных сколов из одного и того же сырья всегда имеют различную степень шероховатости.

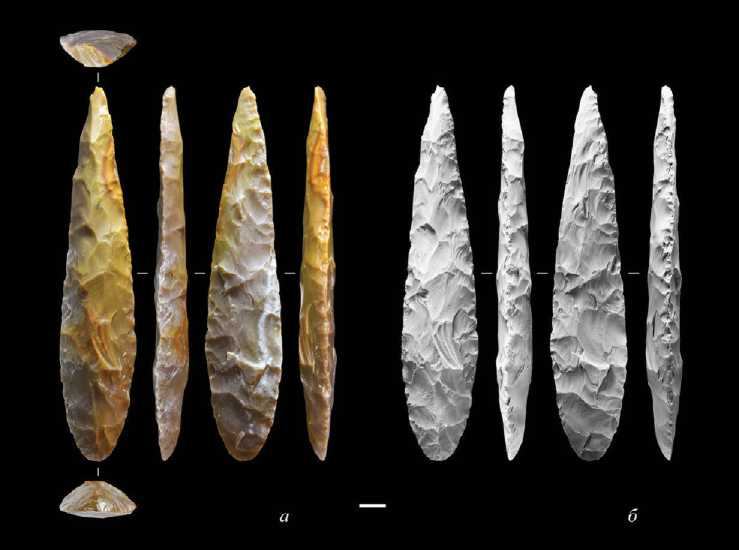

На рассматриваемом нами наконечнике наибольшую шероховатость (наиболее грубую фактуру микрорельефа) имеют несколько фрагментов негативов, расположенных на его заостренном конце на выпуклой стороне бифаса (рис. 3: 1–3 ). Рельефы всех иных поверхностей бифаса гораздо более гладкие (для сравнения см. рис. 3: 5, 6 ). Более гладкий, но все-таки близкий по степени шероховатости рельеф имеют остатки позитива скалывающей на уплощенной поверхности наконечника (рис. 3: 4, 7 ), интерпретируемые нами как различные фрагменты – остатки единой трещины, сформировавшей брюшко скола-заготовки. Взаиморасположение поверхностей спинки скола-заготовки (рис. 3: 1, 2 ) и поверхности его брюшка (рис. 3: 4, 7 ) позволяет утверждать, что это именно дистальная часть очень крупного (более 15 см в ширину, длиной не менее 8–10 см) отщепа.

Таким образом, исходя из морфологии всех перечисленных поверхностей бифаса, мест расположения и ориентации слоистой окраски сырья, из которого он был изготовлен, мы вполне однозначно можем констатировать, что заготовкой

для него послужила дистальная часть крупного отщепа, снятого с широкой поверхности плоского желвака зарайского кремня в продольном или диагональном его торцу направлении. Изделие было ориентировано поперек оси скалывания отщепа-заготовки. Ни один из сколов, оставивших поверхности 1–3 (рис. 3: a ), 4 и 7 (рис. 3: b, d ), не мог быть снят непосредственно с данного отщепа. Все они относятся к каким-то очень крупным плоскостям расщепления, произведенным ранее – на стадии изготовления-формирования ядрища. В отличие от них, сколы, сформировавшие поверхности 5 и 6 (рис. 3: c ), могли быть сняты уже со скола-заготовки (отщепа) на самых ранних стадиях формирования бифаса.

Следует признать, что в целом ранние стадии производства данного бифаса остаются для нас неясными. Сформировать сколь-либо обоснованные суждения об этих (ранних) стадиях производства наконечника весьма затруднительно из-за наличия лишь небольшого количества фрагментов негативов сколов – следов данного этапа расщепления. Сколы более поздних этапов производства представлены гораздо полнее. Судя по последовательности их снятия (реконструируемой на основе взаимного перекрытия-усечения), можно с высокой степенью достоверности судить о том, что на завершающих этапах обработка большей части вентральной стороны предшествовала обработке спинки скола-заготовки. Уплощенная сторона изделия соответствует поверхности брюшка отщепа. Она подверглась наименьшей обработке – несистематической однорядной оббивке с противолежащих продольных краев.

Формирование бифасиального, края изделия, центральной плоскости би-фаса, а также придание изделию иволистных очертаний завершались сколами, ориентированными на спинку отщепа-заготовки. Эта поверхность соответствует выпуклой стороне бифаса имеющей трехскатный профиль. На этом этапе обработка также была сосредоточена на продольных краях изделия. Концы наконечника по-прежнему сохраняли остатки поверхностей брюшка и спинки скола-заготовки.

Следами обработки наконечника являются также негативы мелких снятий, беспорядочно расположенные по всему периметру его краев. Вероятнее всего, их предназначение состояло в выравнивании линии бифасиального края в плане и профиле. Одна из групп таких сколов расположена на плоской стороне нако-

Рис. 3 (с. 28). Стоянка Зарайск Е. Негативы и позитивы сколов обработки бифаса а – выпуклая сторона: 1, 2, 3 – фрагменты негативов сколов с поверхности ядрища, с которого был снят скол-заготовка. Синей линией указаны границы фрагментов, стрелками – направления снятий;

b – уплощенная сторона: 4 – фрагмент поверхности брюшка крупного отщепа – заготовки для наконечника. Синей линией указаны границы фрагмента позитива скола, стрелками – направление снятий; оранжевой – границы сколов завершающих этапов обработки;

c – выпуклая сторона: 5, 6 – фрагменты негативов сколов начального этапа обработки. Синей линией указаны границы фрагментов, стрелками – направления снятий;

d – уплощенная сторона: 7 – фрагмент поверхности брюшка крупного отщепа – заготовки для наконечника. Синей линией указаны границы фрагмента позитива скола, стрелкой – направление снятия нечника вблизи острия. Обработка велась в направлении к острому концу, но была остановлена до его достижения (рис. 3: b, выделено оранжевой линией).

Сам по себе факт прекращения, остановки расщепления, не доходя до кончика острия, мало чем примечателен. Однако в контексте зарайской каменной индустрии этот нюанс, скорее всего, неслучаен. Дело в том, что аналогичная манера расщепления была прослежена в коллекциях других костёнковских памятников, на изделиях иных типов, классических для этой культуры. Так, при переоформлении и/или приострении лезвий ножей костёнковского типа ретушью костёнковцы оставляли без обработки небольшой участок у самого кончика, что, возможно, объясняется боязнью его сломать. То есть в контексте данной каменной индустрии – это вполне нормальный и, не исключено, даже специфический именно для костёнковской культуры элемент технологического поведения.

В будущем мы планируем разместить более документированный анализ последовательности сколов производства данного наконечника в развернутой публикации.

Не подлежит сомнению, что практически все виды сколов, обнаруженные на поверхностях наконечника, были произведены ударом. Существует лишь минимальная возможность того, что негативы последней серии мелких снятий могли быть произведены отжимом. В целом никаких очевидных и хотя бы в какой-то мере доказательных признаков применения отжимных техник расщепления на данном артефакте не найдено.

Подводя итог краткому обзору следов обработки данного наконечника, необходимо отметить, что его от начала до конца изготавливали именно как массивное изделие. Следов применения какой-либо технологии производства специализированных сколов утоньшения не обнаружено. Костёнковцы не умели (либо благодаря весьма свойственному им консерватизму не желали) пользоваться приемами формирования-выравнивания поверхностей бифасов, изменения пропорций их сечения, преодоления нежелательных выпуклостей и/или приостре-ния ортогональных краев.

Таким образом, следует признать, что данный бифас по форме некостёнков-ский (равно – незарайский), но изготовлен из зарайского сырья мастером, обладавшим технологиями расщепления, ни в чем не отличающимися от нормальных костёнковских, а главное, ни в чем не превосходящими их.

Возможно, крупный отщеп был выбран в качестве заготовки по причине того, что найти прямой фрагмент пластины необходимой прямизны, длины и пропорций было затруднительно. Вероятно, двустороннюю оббивку пришлось применить именно потому, что исходной заготовкой был отщеп, а не пластина.

Основной акцент обработки явно делался на придании изделию именно необходимых очертаний. Расщепление действительно было бифасиальным, но в данном случае создавалась именно форма, а не какие-либо ее рабочие (функционально обусловленные) элементы. Углы схождения фасов почти предельно велики, нет признаков создания каких-либо лезвийных участков на продольных краях и/или в основании изделия. То есть отсутствуют следы попыток создания по-настоящему острых прямых и длинных лезвий. Нет и следов каких-либо попыток заострения конца наконечника. Как ни странно, острый конец изделия – это наименее обработанный участок всего бифаса.

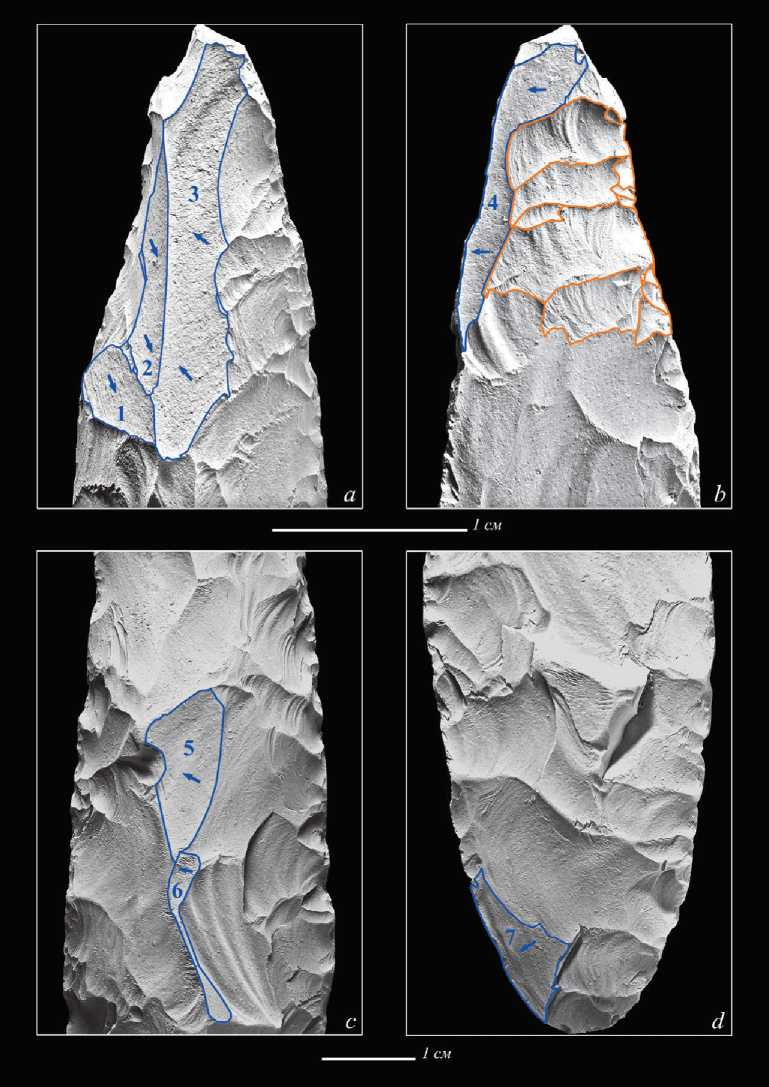

Был ли данный артефакт использован в каких-либо технологических процессах, имел ли он какое-либо утилитарное назначение? Всего этого мы уже никогда не узнаем ввиду отсутствия следов таких процессов на его поверхностях. Нельзя исключить, что такие следы когда-то существовали. Однако на сегодняшний день все поверхности наконечника, все межфасеточные ребра и весь периметр его бифасиального края видоизменены чрезвычайно развитым общим неутилитарным износом, именуемым также «износом от транспортировки» ( Гиря, Ресино-Леон , 2002; Карманов, Гиря , 2018). По этой причине доказательная интерпретация данного артефакта может быть построена лишь на этих, возможно, либо единственных из существовавших на изделии, либо лишь самых последних следах, уничтоживших все предыдущие. В любом случае, вне зависимости от истории образования следов, ни степень доказательности, ни достоверность нашей интерпретации никоим образом не уменьшаются. Просто не стоит забывать, что такая интерпретация определяет лишь последнюю фазу «жизни» этого артефакта в костёнковской культуре.

Называя данный износ чрезвычайно развитым, мы имеем в виду, что он не просто мягко-абразивно истер все края и все выступающие части рельефа на плоских поверхностях изделия, но и образовал на них выположенные площадки истирания и пятна яркой плоской заполировки (рис. 4).

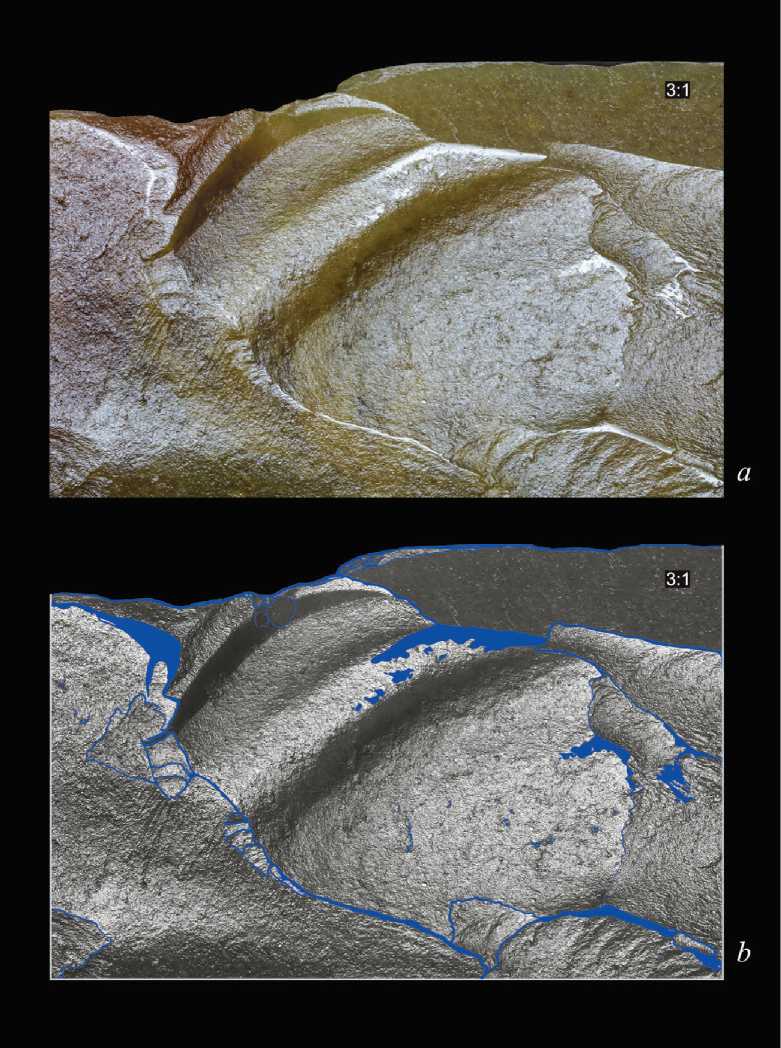

Следы общего износа покрывают весь наконечник, однако их распределение на его поверхности неравномерно. Особенно это заметно по различной степени износа на продольных краях наконечника (рис. 5). В нижней части оба края изделия истерты гораздо сильнее, чем в верхней – близкой к острию. Наиболее простое объяснение такой неравномерности в распределении изношенных участков может состоять в том, что наконечник с уже развитым неутилитарным износом был в какой-то момент дополнительно подправлен, а потом вновь транспортировался.

Действительно, в целом зоны распределения менее развитого износа совпадают с участками мелких сколов обработки вблизи острия. Таким образом, мы можем утверждать, что между отдельными фазами обработки данного наконечника существовали какие-то, достаточные для образования неутилитарного износа, промежутки времени.

В наших экспериментах, когда бифасы и отщепы, изготовленные из зарайского кремня, транспортировались в течение полутора лет в мешке из кожи, нам удалось воспроизвести менее четверти той степени развития износа, которую мы наблюдаем на артефакте из пункта Зарайск Е.

Что же мы видим при попытке поставить рассматриваемый артефакт в ряд с известными листовидными бифасиальными наконечниками восточного граветта? Примеров подобных изделий на памятниках Русской равнины не так много, и находки единичны. Собственно, речь идет о нескольких предметах: крупном двусторонне обработанном изделии из слоя 1 стоянки Костёнки 4 (Палеолит…, 1982. С. 77, 78) и еще одном с полноценной бифасиальной обработкой из слоя 1 стоянки Костёнки 8 (Там же . С. 96, 97). В первом случае это предмет длиной 20 см, шириной 4,7 см и толщиной 1,4 см, узкой листовидной формы с прямым обломанным основанием. На наш взгляд, он несколько выбивается из общего контекста индустрии, хотя в слое присутствует еще одна двусторонне обработанная форма –

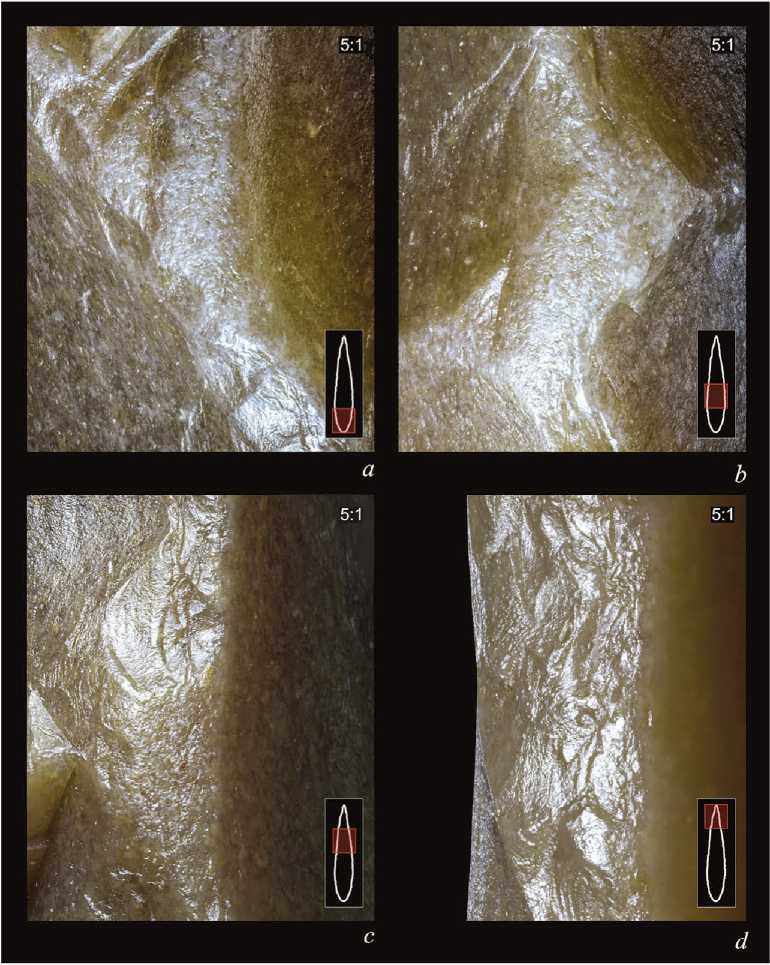

Рис. 4. Стоянка Зарайск Е. Наконечник

a – следы общего неутилитарного износа на плоской стороне. Макросъемка, коэффициент увеличения 3:1; b – прорисовка следов

Рис. 5. Стоянка Зарайск Е. Распределение следов общего неутилитарного износа на различных участках ( a–d ) продольных краев наконечника.

Макросъемка, коэффициент увеличения 5:1

частично фрагментированный наконечник с боковой выемкой, а также еще два фрагмента с бифасиальной обработкой. Некоторыми коллегами рассматривалась гипотетическая возможность попадания этих вещей из слоя бронзового века, перекрывающего палеолитический. Впрочем, М. Н. Желтова считает их предметами охотничьего вооружения, «выразительным компонентом этой индустрии…, хотя и типологически разнородным» ( Желтова , 2013. С. 94; Zheltova , 2015).

Что же касается листовидного бифасиального наконечника из слоя 1 стоянки Костёнки 8, он, на наш взгляд, в полной мере вписывается в контекст индустрии этого памятника, где частичная двусторонняя обработка острий-наконечников является нормой. Заготовками для них служили крупные массивные пластины (Палеолит…, 1982. С. 97).

Оба памятника относятся к крупнопластинчатым индустриям, и, по мнению Х. А. Амирханова, проводившего кластерный анализ граветтийских материалов, по целому набору признаков попадают в одну костёнковско-александров-скую группу, существенно удаленную от стоянок костёнковско-авдеевской культуры ( Амирханов , 2000. С. 206–216).

Если рассмотреть проблему чуть шире, находки изделий такого рода известны и на восточноевропейских памятниках граветтийского круга. В ряде случаев предполагалось их механическое перемещение вследствие природных процессов или человеческой активности из залегающих ниже селетских слоев, где подобные изделия являются типичными. Но есть и примеры, когда нет сомнений в принадлежности двусторонних форм граветтийскому контексту. В частности, на словацкой стоянке Тренчанске Богуславица задокументировано присутствие листовидных бифасиальных наконечников, в том числе со следами метательного износа ( Wilczyński et al. , 2020).

Основным морфологическим отличием всех вышеперечисленных листовидных бифасиальных наконечников от зарайского является то, что они имеют в сечении линзовидную форму, тогда как у последнего сечение плоско-выпуклое. Отдельного внимания заслуживает вопрос о заготовке, использованной для их изготовления.

Зарайские стоянки, принадлежащие к костёнковско-авдеевской культуре, по целому ряду признаков отличны от иных памятников этой общности. Прежде всего они расположены непосредственно вблизи выходов сырья, что накладывает отпечаток на кремневую индустрию. В Зарайске прослежена и задокументирована четкая стратиграфия культурных слоев, базирующаяся на данных анализа микро- и криостратиграфии, а также интерстратификации объектов ( Амирханов , 2000). В Зарайске, в отличие от остальных памятников культуры, установлены и надежно привязаны к объектам культурного слоя как древние, так и самые молодые датировки. Именно в Зарайске выявлены примеры применения нетрадиционных для костёнковской культуры технологий и создания необычных форм. Что это, инновации собственного внутреннего развития или случайные проявления влияния иных культур?

Зарайский наконечник – яркий пример того, как нечто нестандартное, новое и нехарактерное для данной культуры изготавливается с помощью традиционной («старой») технологии. Вероятно, потенциальная вариабельность форм изделий может быть более разнообразна, чем вариабельность самих технологий.

Различные технологии предполагают различную степень стандартизации конечных продуктов. Штампованные изделия всегда будут более стандартны, чем вылепленные из глины, вырезанные ножом или шлифованные. Очертания би-фаса всегда более контролируемы, чем очертания изделий, полученных одним сколом, к примеру – очертания леваллуазских сколов (заранее определенной формы) или призматических пластин.

Формально-типологически обсуждаемое в данной статье изделие вполне вписывается в понятие «острие». Однако по целому ряду элементов формы оно не соответствует большинству близких по очертаниям общеизвестных типов кремневых изделий. Это не копье и не дротик, поскольку его кончик даже не пытались сделать по-настоящему острым, это не кинжал и не нож, так как продольные края его абсолютно тупы. Это не сверло и не скребок… При этом это предмет крайне необычной, но совсем неслучайной – тщательно изготовленной формы со скрупулезно выверенными очертаниями и пропорциями, на создание которого понадобилось немало времени. Судя по следам износа, этот артефакт отнюдь не все время лежал в яме, где его обнаружили. Он участвовал в каких-то весьма активных действиях, им манипулировали, его долгие годы хранили и переносили совместно с какими-то иными каменными предметами. Скорее всего – это символ, скульптура орудия, сделанная из обычного для орудий материала несколько необычным образом и имеющая необычную для костёнковской культуры форму. Этот артефакт был найден в месте, где древние зарайцы, представители костёнковской культуры, очевидно, оставляли значимые предметы-символы; именно в таких контекстах были обнаружены и знаменитые костёнковские венеры и не менее знаменитая статуэтка зарайского бизона.

Благодарности

Рисунки и цифровая обработка изображений выполнены Анастасией Николаевной Тришкиной (АВКОМ–Наследие, Екатеринбург), за что выражаем ей искреннюю благодарность.

Список литературы Бифасиальный листовидный наконечник из раскопок стоянки Зарайске

- Амирханов Х. А., 2000. Зарайская стоянка. М.: Научный мир. 248 с.

- Амирханов Х. А., Ахметгалеева Н. Б., Бужилова А. П., Бурова Н. Д., Лев С. Ю., Мащенко Е. Н., 2009. Исследования палеолита в Зарайске. 1999–2005. М.: Палеограф. 466 с.

- Гиря Е. Ю., Ресино-Леон А., 2002. С. А. Семенов, Костёнки, палеолитоведение // АВ. Вып. 9. С. 173–190.

- Ефименко П. П., 1958. Костёнки I. М.; Л.: АН СССР. 483 с.

- Желтова М. Н., 2013. Место каменных индустрий Костёнок 4 в контексте верхнего палеолита Европы // Проблемы заселения северо-запада Восточной Европы в верхнем и финальном палеолите (культурно-исторические процессы): сб. науч. ст. / Под ред. Г. В. Синицыной. СПб.: ЭлекСис. С. 86–109.

- Карманов В. Н., Гиря Е. Ю., 2018. Артефакты со следами неутилитарного износа в контексте кременобрабатывающей мастерской энеолита Угдым IБ (Средняя Вычегда, Республика Коми) // ПА. № 3 (25). С. 139–155.

- Лев С. Ю., 2009. Каменный инвентарь Зарайской стоянки (типологический аспект) // Амирханов Х. А., Ахметгалеева Н. Б., Бужилова А. П., Бурова Н. Д., Лев С. Ю., Мащенко Е. Н. Исследования палеолита в Зарайске. 1999–2005. М.: Палеограф. С. 37–185.

- Лев С. Ю., 2018. Новые памятники палеолита в Зарайске // Записки ИИМК РАН. № 17. С. 84–96.

- Лев С. Ю., 2019. Зарайская стоянка: радиометрические даты // Человек и мамонт в палеолите Европы. Ч. II. Днепро-Донская историко-культурная область: памяти М. В. Аниковича: коллективная монография. СПб.: Ars longa. С. 36–40. (Труды Костёнковско-Борщёвской археологической экспедиции ИИМК РАН; вып. 8/II.)

- Лев С. Ю., Кларик Л., Гиря Е. Ю., 2009. О причинах разнообразия форм ножей костёнковского типа // РА. № 4. С. 81–93.

- Ожерельев Д. В., Лев С. Ю., 2018. Работы Зарайской экспедиции // АО 2016. М.: ИА РАН. С. 92–94.

- Палеолит Костёнковско-Борщёвского района на Дону 1879–1979 гг. / Ред.: Н. Д. Праслова, А.Н. Рогачева. Л.: Наука, 1982. 285 с.

- Трусов А. В., Житенёв В. С., 2008. Ожерелье из зубов песца Зарайской стоянки // Человек, адаптация, культура / Отв. ред. А. Н. Сорокин. М.: ИА РАН. С. 427–434.

- Dinnis R., Bessudnov A., Reynolds N., Devièse T., Dudin A., Pate A., Sablin M., Sinitsyn A., Higham T., 2021. Eastern Europe’s «Transitional Industry»?: Deconstructing the Early Streletskian // Journal of Paleolithic Archaeology. Vol. 4. No. 1. Article no. 6.

- Giria Y., Breadley B., 1998. Blade technology at Kostenki 1/1, Avdeevo and Zaraysk // Восточный граветт / Отв. ред. Х. А. Амирханов. М.: Научный мир. С. 191–213.

- Gvozdover M., 1995. Art of the mammoth hunters. The finds from Avdeevo. Oxford. 189 p. (Oxbow Monograph; Vol. 49.)

- Wilczyński J., Žaár O., Nemergut A., Kufel-Diakowska B., Moskaldel Hoyo M., Morczek P., Páll-Gergely B., Oberc T., Lengyel G., 2020. The Upper Palaeolithic at Trenčianske Bohuslavice, Western Carpathians, Slovakia // Journal of Field Archaeology. Vol. 45. Iss. 4. P. 270–292.

- Zheltova M. N., 2015. Kostenki 4: Gravettian of the east e not Eastern Gravettian // QI. Vol. 359–360. P. 362–371.