Бифуркационное стентирование илиокавальной обструкции у пациентки с посттромботической болезнью и имплантированным кава-фильтром

Автор: Литвинов А.А., Марчак Д.И., Стойко Ю.М.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 4 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлено клиническое наблюдение пациентки 42 лет, страдающей посттромботической болезнью и обструктивным поражением илиокавального сегмента в сочетании с ранее имплантированным кавафильтром после перелома большеберцовой кости, осложнившимся тромбозом глубоких вен нижних конечностей в 2011 г. Несмотря на длительное лечение, положительного результата в состоянии пациентки не достигнуто. Отсутствие эффекта от консервативной терапии постепенно приводило к прогрессированию тяжести заболевания и снижению качества жизни пациентки. В январе 2021 г. н НМХЦ им. Н.И. Пирогова выполнено бифуркационное венозное стентирование по «двуствольной» технике. При контрольном осмотре через 6 и 12 месяцев подтверждена проходимость стентов со значимым клиническим улучшением пациентки.

Посттромботическая болезнь, кава-фильтр, венозное стентирование, бифуркационное стентирование нижней полой вены

Короткий адрес: https://sciup.org/140308248

IDR: 140308248 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_4_149

Текст научной статьи Бифуркационное стентирование илиокавальной обструкции у пациентки с посттромботической болезнью и имплантированным кава-фильтром

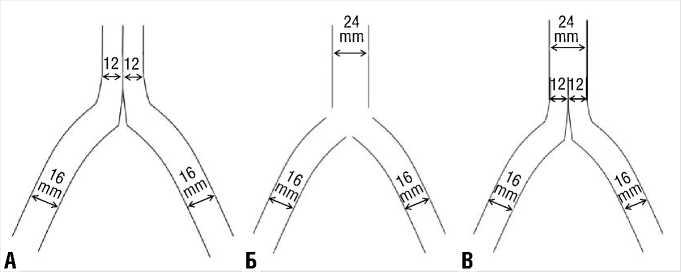

Одной из значимой патологии в структуре сердечно-сосудистых заболеваний является тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей [1]. В Европе и России частота тромбоза частота ТГВ достигает 45–117 на 100 тыс., а тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) – 29–78 на 100 тыс. населения в год [2]. Фильтры нижней полой вены (НПВ) сравнительно широко использовались для профилактики ТЭЛА у пациентов с острым ТГВ. Однако окклюзия НПВ может возникнуть из-за первичного тромбоза самого фильтра или физического захвата крупного эмбола [3]. Окклюзия НПВ с ранее имплантированным фильтром может привести к выраженной клинической симптоматике посттромботического синдрома, проявляющейся постоянной болью и отеками нижних конечностей, венозной хромоте и даже стойким венозным язвам [4]. Но на данный момент у пациентов с хронической двусторонней обструкцией подвздошных вен и НПВ все еще не существует лучшей стратегии реконструкции подвздошнокавального сегмента. Не существует на данный момент и подходящих стент-си-стем для таких видов вмешательств, так как на разных участках венозного русла требования к конструкции стента существенно отличаются [5]. Наиболее часто используемыми на данный момент техниками считаются [6]

-

1) Двуствольная техника (Рис. 1 А);

-

2) Техника обратного Y-стентирования (Рис. 1 Б);

-

3) Анатомическая техника (Рис. 1 В).

Кроме повышенной технической сложности бифуркационного стентирования НПВ, осложняющим фактором в ряде случаев может служить и наличие в её просвете кава-фильтра. Описаны наблюдения стентирования НПВ с кава-фильтром, которые облегчили клинические симптомы и с приемлемыми показателями проходимости стентов [7].

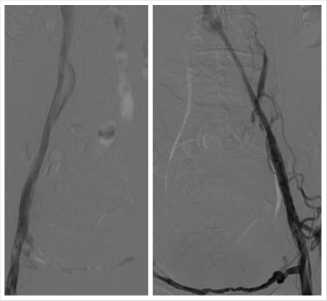

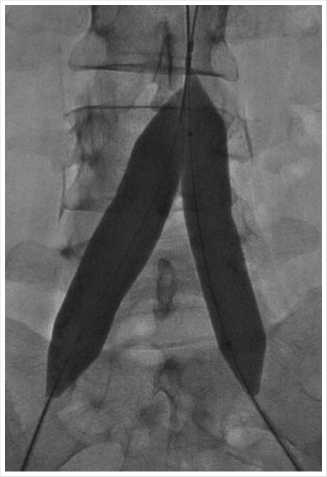

Пациентка К, 42 года, обратилась за помощью на амбулаторный прием 15.01.2021 с жалобами на выраженный отек и боль в нижних конечностях. Из анамнеза заболевания пациентка перенесла остеосинтез правой большеберцовой кости, который осложнился тромбо- тической окклюзией правой наружной подвздошной вены, а также эмболоопасным тромбом в общей подвздошной и НПВ. В связи с этим пациентке определены показания и выполнена имплантация кава-фильтра. Несмотря на проведенное лечение, вышеописанные жалобы пациентка стала отмечать именно с тех пор. Использование всех консервативных методов лечения тем не менее не останавливало постепенное прогрессирование заболевания. При осмотре отмечена тяжелая форма посттромботической болезни (14 баллов по шкале Villalta) при низком качестве жизни пациентки (62 балла по шкале CIVIQ). В НМХЦ им. Н.И. Пирогова пациентке 27.01.21 г. выполнена инвазивная флебография, определившая посттромботически измененный просвет общей бедренных, наружных и общих подвздошных вен слева и справа с признаками лишь частичной реканализации (Рис. 2).

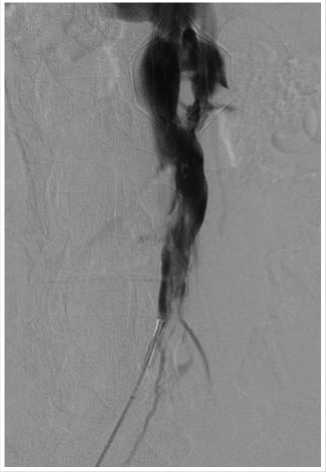

Более того, выявлены посттромботически измененные контуры НПВ с наличием дефекта контрастирования в кава-фильтре, что вероятно соответ-

Литвинов А.А., Марчак Д.И., Стойко Ю.М.

БИФУРКАЦИОННОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ ИЛИОКАВАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ У ПАЦИЕНТКИ С ПОСТТРОМБОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ИМПЛАНТИРОВАННЫМ КАВА-ФИЛЬТРОМ

Рис. 1. Техники бифуркационного стентирования нижней полой вены (А – двуствольная техника; Б – техника обратного Y-стентирования; В – анатомическая техника).

Рис. 2. Обструктивное поражение подвздошных вен слева и справа с признаками частичной реканализации.

ствует эмбологенному тромбу в его просвете (Рис. 3).

После обсуждения с пациенткой возможных методов лечения, принято решение о выполнении эндоваскулярного вмешательства в объеме стентирования илиокавального венозного сегмента с деструкцией ранее имплантированного кава-фильтра.

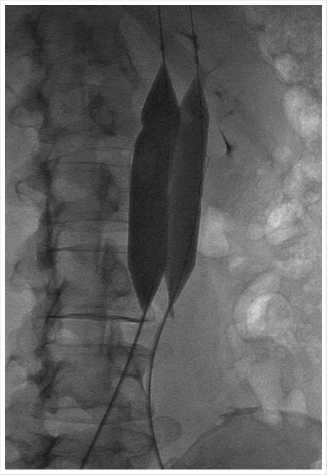

Техника выполнения операции: в положении лежа на спине под ультразвуковым наведением выполнен пункционный доступ к бедренным венам слева и справа, установлены интродьюсеры 10F. С использованием 0,035” гидрофильных проводников выполнена реканализация пораженных участков, проводники заведены за зону поражения в НПВ. На проводниках выполнена серия ангиопластик с использованием баллонных катетеров 14 x 60 мм по технике «целующиеся баллоны», тем самым выполнив деструкцию кава-фильтра (Рис. 4) и восстановление просвета пораженных участков илиока-вального сегмента (Рис. 5).

Учитывая протяженность обструкции и распространение поражения вплоть до кава-фильтра, принято

Рис. 3. Посттромботически измененный просвет НПВ с дефектом контрастирования в просвете кава-фильтра.

решение об имплантации стентов по «двуствольной» технике. С этой целью на проводниках заведены две специализированные венозные стент-си-стемы 14 x 160 мм и выполнена одновременная имплантация самораскры-вающихся стентов из просвета кава-фильтра и далее в ипсилатеральные подвздошные вены. Следом выполнена ангиопластика баллонными катетерами 14 x 60 мм, призванная придать имплантированным стентам должную форму и диаметр. В завершении операции на флебографии отмечается восстановленный просвет НПВ и подвздошных вен (Рис. 6).

В качестве антитромботической терапии в послеоперационный период пациентка получала комбинацию из антикоагулянтной и антиагрегантной терапии

Рис. 4. Баллонная ангиопластика и деструкция кава-фильтра баллонными катетерами.

Рис. 5. Баллонная ангиопластика подвздошных вен по технике «Целующиеся баллоны».

в виде ривароксабана 20 мг и клопидогре-ла 75 мг в сутки, соответственно. Также в ранний послеоперационный период пациенткой отмечен дискомфорт в поясничной области, однако данные жалобы купировались самостоятельно в первые сутки после операции. При контрольном УЗДС на вторые сутки после операции подтверждена проходимость стентов, скорость кровотока в стентированных участках составляла 20 см/с. Пациентка выписана на 3 сутки с рекомендациями

Литвинов А.А., Марчак Д.И., Стойко Ю.М.

БИФУРКАЦИОННОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ ИЛИОКАВАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ У ПАЦИЕНТКИ С ПОСТТРОМБОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ИМПЛАНТИРОВАННЫМ КАВА-ФИЛЬТРОМ

Рис. 6. Восстановленный просвет НПВ и подвздошных вен после стентирования.

о продолжении антитромботической терапии, а также контрольном выполнении флебографии через 6 месяцев.

Результаты

Через 6 месяцев при контрольном осмотре пациентка отметила значительное улучшение своего состояния: существенно увеличилась толерантность к физической нагрузке; болей в нижних конечностях ни в покое, ни при физической нагрузке пациентка не отмечала. При физикальном осмотре выявлено уменьшение отечности нижних конечностей и уменьшение окружности в области бедра – 4 см. При клинической оценке тяжесть заболевания снизилась до легкой формы (6 баллов по шкале Villalta), а также существенно увеличилось качество жизни (40 баллов по шкале CIVIQ).

По результатам контрольной флебографии подтверждена проходимость стентированных участков в подвздошных сегментах. В НПВ отмечается поздняя потеря просвета стентов, не влияющая на магистральный кровоток. Признаков дислокации или дефрагментации кава-фильтра не отмечено (Рис. 7).

По данным УЗДС скорость в стентированных участках подвздошных вен составляла 20 см/c. С учетом значимого клинического улучшения пациентки, а также результатов проходимости

Рис. 7. Результат проходимости НПВ и подвздошных вен через 6 месяцев.

стентов в ранней послеоперационный период, пациентке рекомендовано продолжение консервативной терапии с контрольным выполнением УЗДС раз в 6 месяцев.

Обсуждение

В последнее время, несмотря на сужение клинических показаний и ежегодное уменьшение числа имплантаций кава-фильтров, все реже можно встретить пациентов, страдающих от их тромботических осложнений. Наиболее тяжелой формой данных осложнений в этом случае является окклюзивное билатеральное поражение подвздошных вен и НПВ, которое приводит к прогрессирующей тяжелой клинической симптоматике у пациента и снижению его качества жизни. Существуют несколько эндоваскулярных методик выполнения стентирования НПВ, а также зоны бифуркации подвздошных вен. Некоторые из этих методик возможны к выполнению и в тех случаях, когда в просвете НПВ находится кава-фильтр, который в силу различных причин технически не может быть удален [8]. Выполнение данных вмешательств приводит к существенному улучшению качества жизни при сравнительно высокой отдаленной проходимости стентов [9].

Выводы

Данный клинический пример показывает возможность и безопасность применения «двуствольной» техники бифуркационного венозного стентирования при обструктивном поражении илиока-вального сегмента и наличии ранее им-плантрованного кава-фильтра. Применение данной методики эндоваскулярного стентирования позволило существенно снизить тяжесть заболевания и увеличить качество жизни пациентки

Список литературы Бифуркационное стентирование илиокавальной обструкции у пациентки с посттромботической болезнью и имплантированным кава-фильтром

- Шевченко Ю.Л., Стойко Ю.М. Клиническая флебология. - М.: ДПК Пресс, 2016. - 256 с.

- Heit JA, Spencer FA, White RH. The epidemiology of venous thromboembolism. J Thromb Thrombolysis. 2016; 41(1): 3-14. DOI: 10.1007/s11239-015-1311-6 EDN: OLCFWM

- Liu Y, Lu H, Bai H, Liu Q, Chen R. Effect of inferior vena cava filters on pulmonary embolism-related mortality and major complications: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2021; 9(3): 792-800. e2. DOI: 10.1016/j.jvsv.2021.02.008 EDN: IXQJXN

- Sella DM, Oldenburg WA. Complications of inferior vena cava filters. Semin Vasc Surg. 2013; 26(1): 23-28. DOI: 10.1053/j.semvascsurg.2013.04.005

- Литвинов А.А. Сравнительная характеристика венозных стентов // Вестник НМХЦ им. Н.И. Пирогова. - 2021. - №16(2). - С.98-104. DOI: 10.25881/20728255_2021_16_2_98 EDN: RTSKHF

- Neglén P, Darcey R, Olivier J, Raju S. Bilateral stenting at the iliocaval confluence. J Vasc Surg. 2010; 51(6): 1457-1466. DOI: 10.1016/j.jvs.2010.01.056

- Ye K, Lu X, Li W, et al. Outcomes of Stent Placement for Chronic Occlusion of a Filterbearing Inferior Vena Cava in Patients with Severe Post-thrombotic Syndrome. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2016; 52(6): 839-846. DOI: 10.1016/j.ejvs.2016.08.050

- Raju S. Treatment of iliac-caval outflow obstruction. Semin Vasc Surg. 2015; 28(1): 47-53. DOI: 10.1053/j.semvascsurg.2015.07.001

- Neglén P, Oglesbee M, Olivier J, Raju S. Stenting of chronically obstructed inferior vena cava filters. J Vasc Surg. 2011; 54(1): 153-161. DOI: 10.1016/j.jvs.2010.11.117