Билатеральная изменчивость морфометрических показателей пальцевых дерматоглифических узоров завиткового типа

Автор: Филиппова Елена Николаевна, Ермоленко Александр Сергеевич

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Фундаментальная биология и медицина

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

В пальцевой дерматоглифике билатеральной изменчивости типов узоров и их количественным характеристикам всегда придавалось большое значение. Целью настоящего исследования было установление закономерностей билатеральной изменчивости морфометрических параметров пальцевых кожных узоров и характера взаимосвязи их с линейными размерами дистальной фаланги. Материалом для исследования послужили 135 случаев наблюдения (61 юноша и 74 девушки). В исследовании проводился морфометрический анализ билатеральной изменчивости пальцевых дерматоглифических узоров завиткового типа. Измерения количественных параметров отпечатков пальцев производились с использованием соответствующего антропометрического инструментария. Проведенный анализ выявил в исследуемых выборках наличие симметрии по параметрам формы, направлению и относительному показателю гребневой насыщенности и наличие асимметрии по абсолютным показателям гребневой насыщенности и размеру центральной части узора.

Дерматоглифика, отпечатки пальцев, биометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/14112955

IDR: 14112955 | УДК: 572.52

Текст научной статьи Билатеральная изменчивость морфометрических показателей пальцевых дерматоглифических узоров завиткового типа

Введение. Кожные узоры пальцев кисти человека – органов с множественной, сегментарной радиально и билатерально симметричной организацией, вытянутых вдоль центральной проксимо-дистальной оси конечности, определяющей ее морфогенез в целом, – могут служить объективной моделью и маркером особенностей морфогенеза самых дистальных ее отделов. В дерматоглифике билатеральной, относительно центральной оси всего тела человека изменчивости (а точнее, симметрии или асимметрии) типов узоров и их количественных характеристик всегда придавалось большое значение [5]. На общебиологическую значимость этой проблемы указывали еще основоположники дерматоглифики H. Cummins и Ch. Midlo [10]. В конечном итоге она трансформировалась в проблему оценки флуктуирующей асимметрии тела человека, гомеостаза процессов индивидуального развития с использованием пальцевых узоров и разработки ее количественных критериев [1, 2, 4, 5, 12, 13]. Однако для оценки особенностей локального морфогене- за самих пальцев как дистальных отделов конечности такая модель никогда никем не использовалась. Лишь K. Bonnevie, со всей тщательностью исследовавшая морфогенез пальцевых узоров, указывала в свое время на то, что на развитие того или иного типа узора оказывает влияние симметрия и изгиб поверхности самих подушечек [8, 9].

Цель исследования. Установление закономерностей билатеральной изменчивости морфометрических параметров пальцевых кожных узоров и характера взаимосвязи их с линейными размерами дистальной фаланги.

Материалы и методы. Материалом для данного исследования послужили отпечатки пальцев лиц мужского и женского пола, проживающих в Среднем Поволжье. Обследована группа, состоящая из 135 чел. (61 юноша и 74 девушки) в возрасте от 17 до 25 лет. Отпечатки пальцев кисти были получены методом типографской краски по Т.Д. Гладковой [3]. При наборе материала старались получить максимально четкие отпечатки, чтобы иметь возможность легче читать и морфо- метрически точнее изучать узор. Измерения количественных параметров отпечатков пальцев производились с использованием стереоскопического микроскопа МБС-10 при увеличениях от 5 до 16. Перед началом морфометрии отпечатка производилась калибровка микроскопа с помощью объект-микрометра. Измерения линейных морфометрических параметров осуществляли с помощью микрометрической окулярной вставки, прилагаемой к микроскопу. Углы измерялись с помощью специально изготовленной окулярной вставки.

Статистическому анализу были подвергнуты следующие морфометрические показатели основных типов пальцевых дерматогли-фических узоров: гребневой счет, угол наклона узора, гребневая ширина, расстояние «дельта-центр», гребневая плотность узора и указатели формы узора по методу K. Bon-nevie, H. Cummins и M. Steggerda.

Результаты и обсуждение. Из всех типов пальцевых узоров наиболее сложно организованными и в то же время имеющими относительно центральной проксимо-дисталь-ной оси пальца билатерально-симметричную организацию являются завитковые узоры. Дуговые узоры, несмотря на относительную билатеральную симметрию, имеют более простую организацию, а петлевые, однодельтовые узоры являются асимметричными по определению. Следовательно, только завит-ковые узоры могут служить маркером организации симметрии формы пальцевой подушечки и косвенно отражать симметричность процессов ее формообразования [11, 14]. Измерения всех морфометрических параметров мы производили как с ульнарной (ульнарный компонент – Wu), так и с радиальной (радиальный компонент – Wr) стороны узора. Анализ полученных данных показал, что значения коэффициента вариации отдельных параметров статистически значимо преобладали у радиального компонента узора. Максимальные его значения были отмечены для угла наклона – 66,20 %, для широтно-высотного указателя по K. Bonnevie – 44,65 % и для широтно-высотного указателя по H. Cummins, Steggerda – 46,16 %. Несмотря на столь высокую вариабельность этих показателей, значе- ния относительной ошибки в среднем не превысили порог в 5 %, что дает основание считать объемы выборок вполне достаточными. Поскольку параметры гребневого счета и расстояние «дельта-центр» имели распределения, отличные от нормальных, для установления значимости различий между их значениями у сравниваемых групп был использован непараметрический критерий Вилкоксона для взаимосвязанных парных выборок.

Попарно-билатеральное сравнение средних значений Wu- и Wr-компонентов завит-кового узора независимо от пола выявило статистически значимые различия по двум показателям: гребневому счету (ГС) (t=3,93; p=0,000) и расстоянию «дельта-центр» (t=3,17; p=0,002). У юношей асимметрия компонентов аналогичным образом наблюдалась по гребневому счету (ульнарный – 18,44±5,27; радиальный – 16,36±5,35; t=2,64; р=0,01) и расстоянию «дельта-центр» (ульнарный – 9,85±2,15 мм; радиальный – 9,06±2,38 мм; t=2,52; р=0,014), а у девушек – лишь по гребневому счету (ульнарный – 18,09±5,17; радиальный – 16,04±4,19; t=2,89; р=0,005). По другим показателям между билатеральными компонентами не было выявлено статистически значимых различий. Таким образом, асимметрия присуща лишь параметрам, характеризующим размеры и гребневую насыщенность центральной части за-виткового узора, остальные параметры относительно симметричны.

Половые различия по абсолютным величинам билатеральных различий между средними значениями Wu и Wr представлены в табл. 1. Реально межполовые различия наблюдаются во всех без исключения морфометрических параметрах, за исключением двух: гребневой плотности (ГП) и широтно-высотного указателя (ШВУ) по H. Cummins, Steg-gerda. Общей закономерностью половых различий является преобладание всех значений параметров как Wu-, так и Wr-компонентов у девушек, кроме расстояния «дельта-центр», которое вследствие половых различий общих размеров пальцевой подушечки у юношей имеет большее значение (табл. 1). Полные статистически значимые различия выражены в показателях расстояния «дельта-центр» (де- вушки – 8,61±2,01 мм; юноши – 9,06±2,38 мм; р=0,001) и ГП узора (девушки – 2,09±0,34/мм; юноши – 1,78±0,23/мм; р=0,000), в ульнарном компоненте половые различия выражены в показателях УГ (8,78±4,25° у девушек про тив 6,86±4,26° у юношей; p<0,01) и ШВУ (114,42±35,83 % у девушек против 99,27±41,45 % у юношей; p<0,02). Однотипные половые различия в радиальных компонентах имеют характер явно выраженной тенденции.

Таблица 1

Половые различия морфометрических показателей Wu- и Wr-компонентов завиткового типа пальцевых узоров (M ±δ )

|

Параметры |

Девушки (n=74) |

Юноши (n=61) |

||

|

Wu |

Wr |

Wu |

Wr |

|

|

ГС |

18,09±5,17 |

16,04±4,20 |

18,44±5,27 |

16,36±5,35 |

|

ГП, /мм |

2,08±0,34* |

1,99±0,28* |

1,78±0,23 |

1,81±0,19 |

|

УН, градусы |

8,78±4,25* |

8,23±5,33 |

6,86±4,26 |

6,78±4,52 |

|

ШВУ-1, % |

69,76±26,85 |

68,14±28,10 |

68,22±33,14 |

68,82±33,53 |

|

ШВУ-2, % |

114,42±35,83* |

112,92±59,09 |

99,27±41,45 |

102,59±47,07 |

|

d-центр, мм |

8,61±2,01* |

8,08±1,98* |

9,85±2,15 |

9,06±2,38 |

Примечание. * – статистически значимые различия с соответствующим компонентом у юношей.

Гораздо больше различий было установлено при иного рода сравнительной характеристике значений морфометрических параметров ульнарного и радиального компонентов завиткового типа пальцевых узоров с ульнарного и радиального типа петлями – по их абсолютным показателям (табл. 2–3). Были установлены статистически значимые различия по всем морфометрическим показателям пальцевых узоров как в зависимости от фактора пола, так и независимо от него. Независимо от пола статистически значимые различия наблюдались по широтно-высотному ука- зателю по K. Bonnevie между ульнарным компонентом и ульнарной петлей – 69,06 и 181,16 % (t=14,6; р=0,000) и соответственно радиальным компонентом и радиальной петлей – 68,4 и 192,3 % (t=12,4; р=0,000). В выборке у девушек уровень наибольших различий был также установлен по широтно-высотному указателю по K. Bonnevie между ульнарным компонентом и ульнарной петлей – 69,75 и 170,38 % (t=10,8; р=0,000) и между радиальным компонентом и радиальной петлей – 68,14 и 158,79 % (t=8,9; р=0,000). У юношей прослеживалась аналогичная тенденция.

Таблица 2

Сравнительная статистическая характеристика морфометрических показателей Wu- и Wr-компонентов завиткового типа пальцевых узоров с ульнарной (Lu) и радиальной (Lr) петлей у юношей

|

Параметры |

Wu |

Lu |

t |

р |

Wr |

Lr |

t |

р |

|

ГС |

18,44* |

14,05* |

4,46 |

0,000 |

16,36* |

12,44* |

3,5 |

0,001 |

|

ГП, /мм |

1,78 |

1,78 |

0,07 |

0,94 |

1,81* |

1,67* |

2,68 |

0,008 |

|

УН, градусы |

6,86* |

10,15* |

4,79 |

0,000 |

6,77* |

9,73* |

3,5 |

0,001 |

|

ШВУ-1, % |

68,2* |

191,1* |

9,97 |

0,000 |

68,8 |

62,3 |

0,64 |

0,52 |

|

ШВУ-2, % |

99,27 |

100,09 |

0,12 |

0,91 |

102,59 |

90,73 |

1,49 |

0,14 |

|

«Дельта-центр», мм |

9,85* |

7,78* |

5,1 |

0,000 |

9,06* |

7,25* |

3,2 |

0,002 |

Примечание. * – статистически значимые различия.

Таблица 3

Сравнительная статистическая характеристика морфометрических показателей Wu- и Wr-компонентов завиткового типа пальцевых узоров с ульнарной (Lu) и радиальной (Lr) петлей у девушек

|

Параметры |

Wu |

Lu |

t |

р |

Wr |

Lr |

t |

р |

|

ГС |

18,09* |

12,85* |

6,67 |

0,000 |

16,04 |

11,58* |

6,09 |

0,00 |

|

ГП, /мм |

2,09* |

1,95* |

2,74 |

0,001 |

1,99 |

1,88 |

1,89 |

0,06 |

|

УН, градусы |

8,78 |

8,70 |

0,13 |

0,89 |

8,23* |

12,08* |

4,94 |

0,00 |

|

ШВУ-1, % |

69,75* |

170,4* |

10,8 |

0,000 |

68,14* |

158,8* |

8,9 |

0,00 |

|

ШВУ-2, % |

114,4* |

99,97* |

2,39 |

0,017 |

112,9* |

86,65* |

3,39 |

0,00 |

|

«Дельта-центр», мм |

8,6* |

6,6* |

5,77 |

0,000 |

8,08* |

5,97* |

5,7* |

0,00 |

Примечание. * – статистически значимые различия.

Кроме того, анализ дендрограмм морфометрических показателей выявил: у девушек структура кластерной организации морфометрических признаков ульнарного компонента завитковых узоров практически соответствует таковой организации кластеров завитковых узоров, т.е. Wu=W. Наиболее отличной является организация кластеров морфометрических признаков радиального компонента завитковых узоров. У юношей, наоборот, схема кластерной организации радиального компонента завитковых узоров практически соответствует таковой организации завитковых узоров, т.е. Wr=W, а наибольшие отличия наблюдаются в организации кластеров ульнарного компонента завитковых узоров. Таким образом, половые различия в кластерной организации морфометрических показателей Wu- и Wr-компонентов завитково-го узора состоят в большей специфичности радиального компонента завиткового узора у девушек и ульнарного – у юношей. Это вполне соответствует общим закономерностям морфологической организации кисти в зависимости от пола. Известно, что радиальный тип кисти с преимущественным развитием указательного и большого пальцев наиболее характерен для женского организма, а ульнарный тип кисти с преимущественным развитием пальцев ульнарного края – мужскому организму.

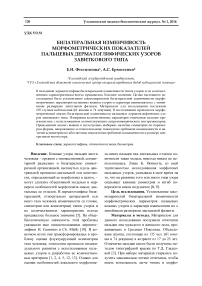

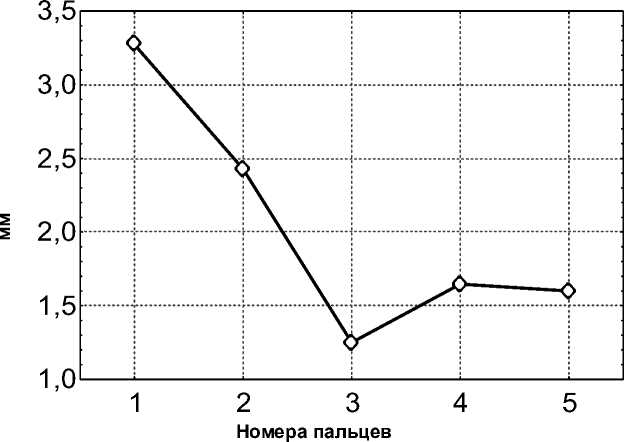

Наконец, было интересно проследить симметричность организации узора в зависи- мости от кистевой и пальцевой принадлежности. Был использован дисперсионный анализ распределения абсолютных величин (модуля) билатеральных различий пальцевых и кистевых значений, вычисляемых как средняя разница между соответствующим показателем Wu и Wr на каждый палец кисти, т.е. ∑[Wu - Wr]/N [7]. Статистически значимые различия были получены не по всем морфометрическим параметрам, однако общий анализ графиков дисперсионного анализа позволяет сделать следующие выводы. Очевидно, что существует билатеральная изменчивость степени флуктуирующей асимметрии завитковых узоров, причем у юношей наибольшие ее величины наблюдаются на пальцах левой кисти (рис. 1, 3, 5). Иначе говоря, на пальцах правой кисти юношей завитковые узоры более симметричны, чем на левой. У девушек наблюдается прямо противоположная картина: завитковые узоры на пальцах левой кисти у них более симметричны, чем на пальцах правой кисти (рис. 7). Эта закономерность в нашем исследовании носила характер устойчивой тенденции у всех изученных нами морфометрических параметров. Что касается попальцевой изменчивости степени флуктуирующей асимметрии морфометрических параметров завитковых пальцевых узоров, то нами установлена следующая ее закономерность: у юношей наиболее асимметричны узоры радиального края кисти, т.е. I–II пальцев, у девушек – пальцев ульнарного края кисти, т.е. IV–V пальцев. Причем, так же как и для билатеральной изменчивости флуктуирующей асимметрии, эта закономерность присуща всем без исключения морфометрическим параметрам. На рис. 1 показаны билатеральные пальцевые значения флуктуирующей асимметрии гребневого счета завитко- вых узоров у юношей; явно выраженное преобладание асимметрии на I пальце левой кисти и минимум ее значения на III пальце правой кисти получают статистически значимые различия при объединении данных, что представлено на рис. 2 (F=4,2; p=0,0047).

Номера пальцев

Рис. 1. Распределение значений флуктуирующей асимметрии гребневого счета завиткового типа пальцевых узоров по пальцам левой и правой кисти у юношей (л – левая кисть; п – правая кисть)

л

п

Рис. 2. Распределение значений флуктуирующей асимметрии греневого счета завиткового типа пальцевых узоров по пальцам обеих кистей у юношей

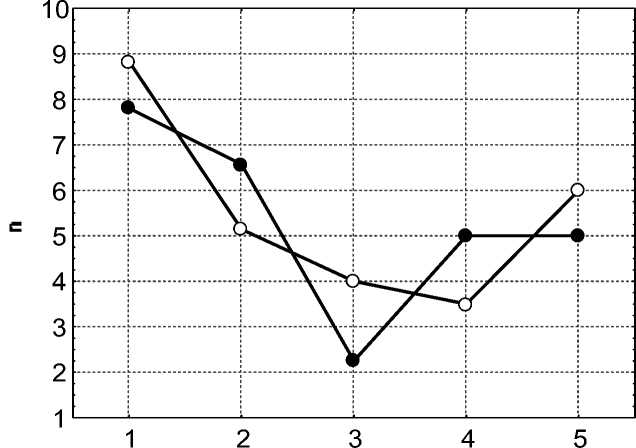

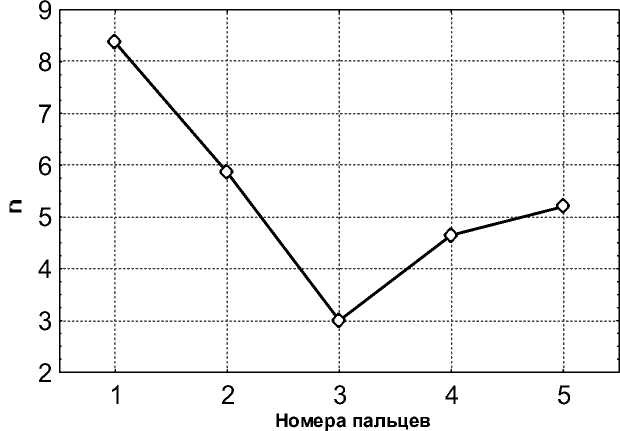

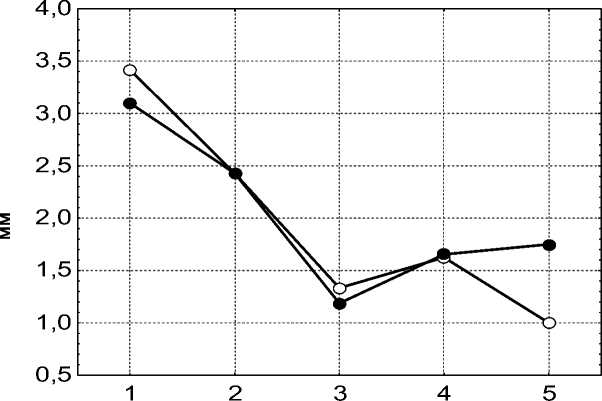

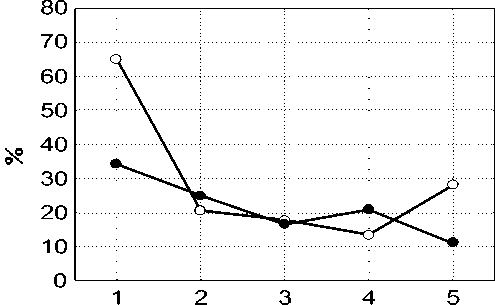

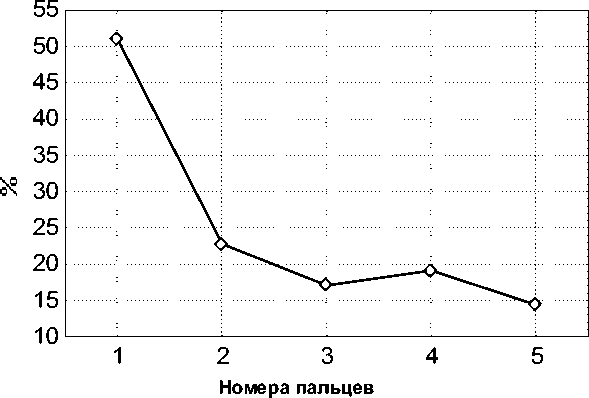

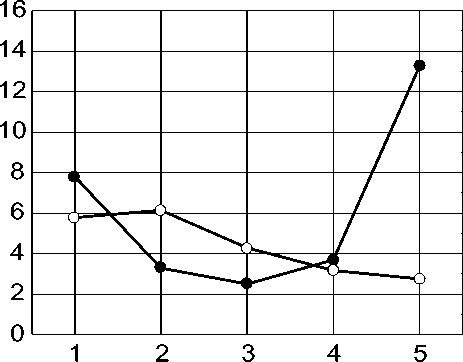

Аналогичное распределение значений флуктуирующей асимметрии по пальцам кисти было получено для расстояния «дельта-центр» (рис. 3), с той лишь разницей, что показатель I пальца статистически значимо (F=3,6; p=0,011) отличался от показателей III и IV пальцев (рис. 4). Максимальное значение асимметрии на I пальце кисти было установлено нами также для показателя широтно-высотного указателя по H. Cummins, Steggerda, уровень флуктуирующей асиммет- рии которого статистически значимо отличался от ее уровня на остальных пальцах кисти (F=4,29; p=0,0034). Наконец, отмеченные выше закономерности преобладания асимметрии на пальцах правой кисти и выраженное смещение асимметрии на ульнарный край у девушек демонстрирует график дисперсии флуктуирующей асимметрии угла наклона на рис. 7; значение ее на V пальце правой кисти статистически значимо превышает все остальные значения (F=2,27; p=0,028).

Рис. 3. Распределение значений флуктуирующей асимметрии расстояния «дельта-центр» завиткового типа пальцевых узоров по пальцам левой и правой кисти у юношей (л – левая кисть; п – правая кисть)

л

п

Рис. 4. Распределение значений флуктуирующей асимметрии расстояния «дельта-центр» завиткового типа пальцевых узоров по пальцам обеих кистей у юношей

л

п

Номера пальцев

Рис. 5. Распределение значений флуктуирующей асимметрии широтно-высотного указателя по H. Cummins, Steggerda завиткового типа пальцевых узоров по пальцам левой и правой кисти у юношей (л – левая кисть; п – правая кисть)

Рис. 6. Распределение значений флуктуирующей асимметрии широтно-высотного указателя по H. Cummins, Steggerda завиткового типа пальцевых узоров по пальцам обеих кистей у юношей

п

л

Номера пальцев

Рис. 7. Распределение значений флуктуирующей асимметрии угла наклона завиткового типа пальцевых узоров по пальцам левой и правой кисти у девушек (л – левая кисть; п – правая кисть)

Выводы:

-

1. Морфометрический анализ билатеральной изменчивости или флуктуирующей асимметрии пальцевых узоров завиткового типа показывает, что завитковые узоры пальцев кисти не являются комбинацией двух петлевых узоров или составным узором, это совершенно самостоятельный тип пальцевых дерматоглифических узоров.

-

2. Проведенный нами анализ выявил в исследуемых выборках наличие симметрии по широтно-высотному указателю по K. Bon-nevie, углу наклона, широтно-высотному указателю по H. Cummins, Steggerda, гребневой плотности, т.е. по параметрам формы, направлению и относительному показателю гребневой насыщенности и наличие асимметрии по гребневому счету и расстоянию «дельта-центр», т.е. по абсолютным показателям гребневой насыщенности и размеру центральной части узора.

-

3. Существуют выраженные половые различия в организации флуктуирующей асимметрии морфометрических параметров пальцевых узоров завиткового типа: у юношей наиболее асимметричны I–II пальцы левой кисти, у девушек – IV–V пальцы правой кисти, причем уровень значений флуктуирующей асимметрии у последних выше.

-

1. Астауров Б. Л. Исследование наследственных нарушений билатеральной симметрии в связи с изменчивостью одинаковых структур в пределах организма / Б. Л. Астауров // Наследственность и развитие : избр. тр. – М. : Наука, 1974. – С. 54–115.

-

2. Веренич С. В. Флуктуирующая асимметрия как маркер адаптивности фенотипа (на примере неврологических проявлений поясничного остеохондроза) / С. В. Веренич // Онтогенез. – 1996. – Т. 27, № 2. – С. 137–140.

-

3. Гладкова Т. Д. Кожные узоры кисти и стопы обезьян и человека / Т. Д. Гладкова. – М. : Наука, 1966. – 151 с.

-

4. Мглинец В. А. Оценка гомеостаза развития у человека по дерматоглифическим показателям / В. А. Мглинец, В. И. Иванов // Здравоохранение Белоруссии. – 1991. – Т. 22, № 6. – С. 600–605.

-

5. Никитюк Б. А. Билатеральная асимметрия как проблема интегративной антропологии / Б. А. Никитюк // Принципы пропорции, симметрии, структурной гармонии и математического моделирования в морфологии : материалы Международного симпозиума. 5–9 июня 1997 г. – Винница : ВГМУ им. Н. И. Пирогова, 1997. – С. 139–142.

-

6. Симметрия пальцевых узоров у больных алкоголизмом мужчин / И. С. Гусева [и др.] // Здравоохранение Белоруссии. – 1990. – № 2. – С. 10–13.

-

7. Хайруллин Р. М. Анатомо-морфометрические закономерности изменчивости формы пальцев кисти человека и ее взаимосвязи с дерматог-лифическим узором : автореф. дис.... д-ра мед. наук / Р. М. Хайруллин. – М., 2003. – 42 с.

-

8. Bonnevi K. Die ersten Entwicklungsstadien der Papillarmuster der Menschlichen Fingerballen / K. Bonnevi // Nyt. Magazin f. Naturvidenskaberne. – Oslo, 1927. – Bd. 65. – S. 19–56.

-

9. Bonnevie K. Was lehrt die Embryologie der Papillarmuster über ihre Bedeutung als Rassen- und Familiencharakter? Teil I / K. Bonnevi // Zeitschr. f. Ind. Abst-. u. Vererbungl. – 1929. – Bd. 50. – S. 221–248.

-

10. Cummins H. Finger prints, palms and soles / H. Cummins, Ch. Midlo. – Philadelphia : The Blakiston Co., 1943. – 309 p.

-

11. Mulvihill J. J. The genesis of dermato-glyphics / J. J. Mulvihill, D. W. Smith // J. Pediat. – 1969. – Vol. 75, № 4. – P. 579–589.

-

12. Palmer A. R. Fluctuating Asymmetry: Measurement, Analysis, Patterns / A. R. Palmer, C. Strobeck // Ann. Rev. Ecol. Syst. – 1986. – Vol. 17, № 4. – P. 391–421.

-

13. Palmer A. R. From symmetry to asymmetry: Phylogenetic patterns of asymmetry variation in animals and their evolutionary significance / A. R. Palmer // Proceedings of the National Academy of Sciences (USA). – 1996. – Vol. 93. – P. 14279–14286.

-

14. Penrose L. S. The development of the epidermal ridges / L. S. Penrose, P. T. Ohara // J. Med. Genet. – 1973. – Vol. 10, № 3. – P. 201–208.

THE BILATERAL VARIABILITY OF MORPHOMETRIC PARAMETERS OF DERMATOGLYPHIC PATTERNS OF FINGERS OF WHORL TYPE

E.N. Filippova1, A.S. Ermolenko2

Список литературы Билатеральная изменчивость морфометрических показателей пальцевых дерматоглифических узоров завиткового типа

- Астауров Б. Л. Исследование наследственных нарушений билатеральной симметрии в связи с изменчивостью одинаковых структур в пределах организма/Б. Л. Астауров//Наследственность и развитие: избр. тр. -М.: Наука, 1974. -С. 54-115.

- Веренич С. В. Флуктуирующая асимметрия как маркер адаптивности фенотипа (на примере неврологических проявлений поясничного остеохондроза)/С. В. Веренич//Онтогенез. -1996. -Т. 27, № 2. -С. 137-140.

- Гладкова Т. Д. Кожные узоры кисти и стопы обезьян и человека/Т. Д. Гладкова. -М.: Наука, 1966. -151 с.

- Мглинец В. А. Оценка гомеостаза развития у человека по дерматоглифическим показателям/В. А. Мглинец, В. И. Иванов//Здравоохранение Белоруссии. -1991. -Т. 22, № 6. -С. 600-605.

- Никитюк Б. А. Билатеральная асимметрия как проблема интегративной антропологии/Б. А. Никитюк//Принципы пропорции, симметрии, структурной гармонии и математического моделирования в морфологии: материалы Международного симпозиума. 5-9 июня 1997 г. -Винница: ВГМУ им. Н. И. Пирогова, 1997. -С. 139-142.

- Симметрия пальцевых узоров у больных алкоголизмом мужчин/И. С. Гусева [и др.]//Здравоохранение Белоруссии. -1990. -№ 2. -С. 10-13.

- Хайруллин Р. М. Анатомо-морфометриче-ские закономерности изменчивости формы пальцев кисти человека и ее взаимосвязи с дерматоглифическим узором: автореф. дис.. д-ра мед. наук/Р. М. Хайруллин. -М., 2003. -42 с.

- Bonnevi K. Die ersten Entwicklungsstadien der Papillarmuster der Menschlichen Fingerballen/K. Bonnevi//Nyt. Magazin f. Naturvidenskaberne. -Oslo, 1927. -Bd. 65. -S. 19-56.

- Bonnevie K. Was lehrt die Embryologie der Papillarmuster über ihre Bedeutung als Rassen-und Familiencharakter? Teil I/K. Bonnevi//Zeitschr. f. Ind. Abst-. u. Vererbungl. -1929. -Bd. 50. -S. 221-248.

- Cummins H. Finger prints, palms and soles/H. Cummins, Ch. Midlo. -Philadelphia: The Blakiston Co., 1943. -309 p.

- Mulvihill J. J. The genesis of dermatoglyphics/J. J. Mulvihill, D. W. Smith//J. Pediat. -1969. -Vol. 75, № 4. -P. 579-589.

- Palmer A. R. Fluctuating Asymmetry: Measurement, Analysis, Patterns/A. R. Palmer, C. Strobeck//Ann. Rev. Ecol. Syst. -1986. -Vol. 17, № 4. -P. 391-421.

- Palmer A. R. From symmetry to asymmetry: Phylogenetic patterns of asymmetry variation in animals and their evolutionary significance/A. R. Palmer//Proceedings of the National Academy of Sciences (USA). -1996. -Vol. 93. -P. 14279-14286.

- Penrose L. S. The development of the epidermal ridges/L. S. Penrose, P. T. Ohara//J. Med. Genet. -1973. -Vol. 10, № 3. -P. 201-208.