Билиарные осложнения после резекций печени: этиопатогенез, степени тяжести, диагностика и лечение

Автор: Вишневский Владимир Александрович, Степанова Юлия Александровна, Чжао Алексей Владимирович, Ботиралиев Азиз Шукуржонович, Усмонов Умиджон Донакузиевич

Журнал: Re-health journal @re-health

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 2,3 (6), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено современное состояние проблемы билиарных осложнений после резекций печени. Проанализированы и обсуждены вопросы этиопатогенеза, степени тяжести, диагностики и лечения билиарных осложнений после резекции печени.

Жигар резекцияси, билиар асоратлар, оғирлик даражалари, диагностика, даволаш, резекция печени, билиарные осложнения, степени тяжести, лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/14125578

IDR: 14125578 | DOI: 10.24411/2181-0443/2020-10099

Текст научной статьи Билиарные осложнения после резекций печени: этиопатогенез, степени тяжести, диагностика и лечение

Калит сўзлар: жигар резекцияси, билиар асоратлар, оғирлик даражалари, диагностика, даволаш.

Благодаря внедрению новых технологий, позволивших минимизировать и предупреждать массивные интраоперационные кровотечения и пострезекционную печеночную недостаточность, являвшихся главными причинами неблагоприятных исходов, послеоперационной летальности за последние 20-25 лет, несмотря на рост количества ежегодно проводимых резекций печени (РП), послеоперационная летальность снизилась с 25-30% до 1-5% [1,2,4,24].

Вместе с тем, достижения в хирургической гепатологии пока что не привели к заметному снижению частоты билиарных осложнений (БО), составляющих при РП от 3 до 21% [3]. Желчеистечение, наружные и внутренние желчные свищи, биломы, желчный перитонит и другие остаются одним из самых серьезных осложнений после РП и могут привести к высокой заболеваемости и летальности в раннем послеоперационном периоде.

В послеоперационном периоде после РП необходимо выделить 2 типа осложнений: неспецифические общехирургические осложнения и гепатоспецифические. Основными гепатоспецифическими осложнениями после РП являются: послеоперационная острая печеночная недостаточность (частота её развития - 5-30%), билиарные осложнения (частота их развития 9-30%), различные гнойно-септические осложнения (10-15%), обострения сопутствующих заболеваний - острая сердечно-сосудистая недостаточность (3-8%), внутрибрюшные кровотечения (2-5%), тромбоэмболии легочной артерии (0,5-3%) [1,2,11].

Этиология и патогенез билиарных осложнений после резекции печени. По данным литературы, частота развития желчеистечения и других билиарных осложнений после РП колеблется от 0 до 30%. В некоторых группах пациентов отмечается высокий риск желчеистечения в раннем послеоперационном периоде [27,30,39,62].

Такое расхождение частоты развития БО может быть объяснимо тем, что в данную группу включаются разные клинические случаи, зачастую не всегда являющиеся желчеистечением согласно определению ISGLS (Международная исследовательская группа хирургии печени - International Study Group of Liver Surgery - ISGLS). Таким образом, частота развития желчеистечения в среднем колеблется между 0,7 и 10,5% [15,27].

В течение последних 20-25 лет благодаря успехам гепатобилиарной хирургии и анестезиологии летальность после обширных РП существенно снизилась и составляет от 0 до 5%, однако в структуре летальности преимущественно преобладают осложнения. Несмотря на совершенствование техники и развитие анестезиологического пособия, прежде всего при обширных РП, статистически значимого снижения послеоперационной летальности на сегодняшний день не происходит, однако отмечается некоторое смещение причин летальности и периоперационных гнойно-септических осложнений в сторону развития БО и пострезекционной печеночной недостаточности [1].

Желчеистечение и биломы после РП возникают на разных участках паренхимы и билиарного тракта. Частыми причинами желчеистечения является зона билиодигестивного анастомоза или несостоятельность пузырного протока, более редкими - формирование билом и желчных свищей из-за ятрогенного повреждения внутрипеченочных желчных протоков или зоны биопсии печени [8]. Также возможно развитие желчеистечения с зоны РП при развитии послеоперационной билиарной гипертензии [52]. Поэтому так важно при проведении РП важно проводить тщательный желчестаз и как можно более тщательно в предоперационном периоде устранять причину билиарной гипертензии.

После проведения резекционных вмешательств на печени с резекцией внепеченочных желчных протоков отмечается развитие билиарной гипертензии на фоне анастомозита - небольшого и транзиторного сужения желчных протоков в связи с развитием послеоперационного отека ткани протоков. Причиной клинически значимой стриктуры считается раннее рубцевание и небольшой диаметр билиарного анастомоза, ишемизация желчного протока. Билиарная гипертензия и явления анастомозита в ряде случаев приводят к развитию послеоперационного желчеистечения по дренажам [29,52,55].

Желчеистечение и степени тяжести билиарных осложнений после резекции печени. Желчеистечение является одним из серьезных осложнений после РП в связи с возможным появлением признаков хирургической инфекции, необходимости в повторных хирургических вмешательствах, увеличением продолжительности пребывания пациента в стационаре и смертности пациентов в раннем послеоперационном периоде [36]. Несмотря на развитие гепатобилиарной хирургии, техники РП, частота желчеистечений с зоны операции остается прежней и составляет 9-30% [11,20,63]. Согласно проведенному мета-анализу, частота возникновения желчеистечения из зоны РП и желчных протоков составляет от 4 до 17%. Также не отмечено статистически значимой разницы между частотой развития желчеистечения после лапароскопических и открытых резекций печени [30,60].

Предложено множество определений желчеистечения после РП. Общепризнанное определение желчеистечения – это интраоперационное нарушение герметичности желчных протоков различного диаметра при проведении РП [3].

Большинство авторов отмечает необходимость оценивания желчеистечения с позиций его объёма (свищ, желчеистечение, перитонит и др.) и источника желчеистечения (дефект мелкого или крупного желчного протока). В настоящий момент ученые не пришли к окончательному консенсусу по данному вопросу. Belghiti J. (2004) и др. считали, что желчеистечение после РП - это ежедневное выделение по дренажу желчи объемом более 100 мл [7].

Fong L. (1998) и другие считают, что желчеистечение – это появление желчи в страховочном дренаже на более чем 7 сутки после операции. Sung R.S. (2006) и др. – визуальное определение желчи в дренажной жидкости или уровень билирубина в ней более 5 мг/дл на более чем 7 день после операции [55].

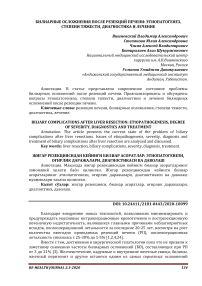

Важную роль с точки зрения послеоперационного лечения играет классификация Nagano Y. (рис.1) [42].

Согласно данной классификации, выделяется следующие типы пострезекционного желчеистечения:

Тип А – из мелких протоков из среза печени;

Тип В – при несостоятельности культи желчного протока;

Тип С – из поврежденной стенки магистрального желчного протока;

Тип D – из изолированного участка печени, не связанного с билиарным трактом.

Тип А, В, D – чаще всего являются показаниями к малоинвазивному лечению, то тип С – чаще всего показание к открытой операции.

Рис. 1. Классификация типов желчеистечения (Nagano, 2003 г.).

В 2011 году Международная исследовательская группа хирургии печени (ISGLS) предложила определение желчеистечения после резекций печени. Согласно определению ISGLS, желчеистечение – увеличение более чем в 3 раза отношения общего билирубина в дренажной жидкости к уровню билирубина в сыворотке крови на 3 и более дни после операции [34].

За основу классификации желчеистечения ISGLS использовалось соотношение концентрации общего билирубина в дренаже и концентрации общего билирубина в сыворотке крови [34,39,62].

Одними из клинически выраженных проявления внутреннего желчеистечения является формирование биломы и желчного перитонита. Билома – это внутри- или внепеченочное желчное жидкостное скопление, развивающееся вне желчных протоков [10,28]. Они чаще всего ятрогенный характер и развиваются после резекционных или чреспеченочных вмешательствах на печени. Клинически биломы проявляются болевыми ощущениями и вздутием живота, желтухой, гипертермией и лейкоцитозом. По классификации желчеистечений биломы относятся к степени В [10,12].

Желчный перитонит относится к самому тяжелому осложнению по классификации желчеистечений ISGLS (степень С). Клинически он проявляются болевыми ощущениями, симптомами боли, положительными перитонеальными симптомами, часто желтухой, гипертермией и лейкоцитозом [12,18]. Развитие этого осложнения значительно пролонгирует пребывания больного в палате интенсивной терапии стационара и требует проведение оперативного лечения – релапаротомии. По классификации Clavien-Dindo оно относится к IIIb - V классу осложнений [18].

Таблица 1.

Степени тяжести желчеистечения согласно классификации Международной исследовательской группы хирургии печени

|

Степень желчеистечение |

Клинические параметры |

|

А |

Желчеистечение, не потребовавшие изменений в послеоперационном ведении пациентов |

|

В |

Желчеистечение класса А, не разрешающееся в течение 1 недели или желчеистечение, потребовавшее проведение дополнительной интервенционной процедуры |

|

С |

Желчеистечение, требующее проведение релапаротомии |

Таблица 2.

Клинические параметры оценки степени тяжести желчеистечения после резекционных вмешательств на печени

|

Клинический параметр |

Класс А |

Класс В |

Класс С |

|

Общее состояние пациента |

Удовлетворительное |

Средней степени тяжести |

Тяжелое |

|

Симптомы |

Нет |

Обычно умеренная боль в животе или признаки инфекции |

ПОН, или билиарный перитонит |

|

Желчеистечение по дренажу более 1 недели |

Нет |

Обычно да |

Да |

|

Необходимость в проведении дополнительных диагностических манипуляций |

Нет |

Обычно да |

Да |

|

Обнаружение жидкостных скоплений – билом, абсцессов в зоне операции |

Возможно да |

Обычно да |

Обычно да |

|

Необходимость в эндоскопическом вмешательстве |

|||

|

Релапаротомия |

Нет |

Нет |

Да |

|

Пролонгирования пребывания пациента в стационаре |

Обычно нет |

Обычно да |

Да |

ISGLS предложило 3 степени тяжести данного осложнения – класс А, В и С (табл.1., табл. 2) [27,34]. Согласно мнению некоторых авторов, желчеистечение класса А не пролонгирует пребывание пациента в стационаре и не приводит к выраженному ухудшению качества жизни. В связи с этим в некоторых исследованиях при изучении отдаленных результатов его не учитывают [19].

Несмотря на стандартизацию определения желчеистечения после резекций печени, в них сохраняется неточность. Этот недостаток может быть преодолен при помощи появления нового определения желчеистечения, включающего исследование функциональных биомаркеров. В настоящее время определение желчеистечения не включает в себя (не основывается) данные функциональных тестов.

Диагностика билиарных осложнений после резекций печени. Помимо объективных методов диагностики (наличие определяемой лабораторно желчи в дренаже) для диагностики желчеистечения после обширных РП важную роль играют различные методы визуализации: компьютерная томография (КТ), магнитная резонансная томография с магнитной резонансной холангиопанкреатографией (МРТ, МРХПГ), ультразвуковое исследование (УЗИ), а также фистулография, ЭРХПГ, ЧЧХС – чаще всего при необходимости осуществления малоинвазивного лечения желчеистечения [18,28].

Ультразвуковое исследование. УЗИ часто является начальным методом визуализации, используемым для оценки послеоперационных осложнений у пациентов с болевыми ощущениями в правом подреберье и гипертермией, затем УЗИ может переходить из диагностической в лечебную манипуляцию и может быть использовано для быстрого, эффективного и безопасного пункционно-дренажного лечения послеоперационных жидкостных скоплений [17]. УЗИ эффективно для оценки внутрибрюшного асцита, жидкостных скоплений в околопеченочном и внутрипеченочном пространстве, а также в области ложа удаленного желчного пузыря [26]. Ультразвуковыми признаками биломы являются анэхогенного отграниченное жидкостное скопление или гиперэхогенное жидкостное скопление во внутрипеченочном или перипеченочном пространствах с множественными внутренними перегородками, что может указывать на инфицирование содержимого биломы [14,17,26,40].

Компьютерная томография. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) играет важную роль для оценки состояния желчных протоков и хирургических, травматических или связанных с хирургическим вмешательством билиарных осложнений. В случае небольшого дефекта желчного протока желчеистечение может клинически и рентгенологически выявляться только через несколько дней или недель после операции. Ранними рентгенологическим признаками желчеистечения могут быть неспецифические признаки асцита [43,46,58,61].

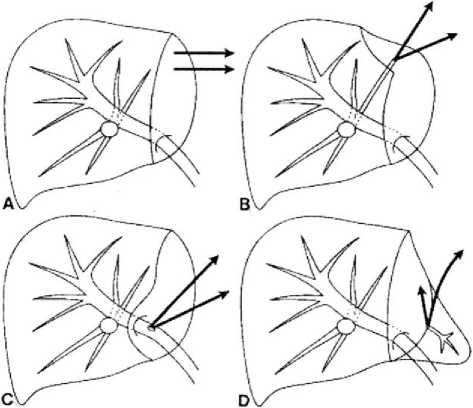

При подозрении признаков желчеистечения в послеоперационном периоде в более отдаленные сроки (5-7 дней и более) при динамическом наблюдении за состоянием пациента на МСКТ формируются отграниченные жидкостные скопления в над- и подпеченочном пространстве на фоне регрессии или нарастания признаков асцита Наличие постоянных или нарастающих признаков асцита, появление дополнительных отграниченных повышенной плотности жидкостных скоплений предполагают развитие различных БО - асцита в ответ на желчеистечение по послеоперационным дренажам, формирование биломы или желчного перитонита (рис. 2) [25,61].

Рис. 2. Желчеистечение (Степень В), формирование надпеченочной биломы после резекции 4,5 сегментов печени, холецистэктомии (А – билома на КТ – указана стрелками, В – установка проводника под рентгенологическим контролем, С – конечное положение дренажа).

Применение МСКТ в послеоперационном периоде важно не только при проведении обширных резекций печени, но и при проведении ортотопической трансплантации печени от живого донора [35].

Бораски А. (2016) и др. оценили результаты лечения 170 пациентов после трансплантации печени с применением МСКТ при предполагаемом желчеистечении на основании клинических и лабораторных данных. МСКТ проведено у всех пациентов в течение 90 дней после трансплантации. Исследователями показано, что МСКТ легко выявляет сосудистые, желчные и паренхиматозные аномалии с чувствительностью до 97%. Точно так же Meng XC (2014) и др. обнаружили, что МСКТ обладает 100% специфичностью и точностью в выявлении желчеистечений и билом у пациентов после резекций печени [9,41,57].

Магнитно-резонансная томография (МРТ). Проведение МРТ в сочетании с магнитно-резонансной холангиографией (МРХПГ) позволяет детально изучить анатомическое строение внутри- и внепеченочных желчных протоков и могут точно определить причину желчеистечения. Основными показаниями к проведения МРХПГ являются:

-

1. Необходимость уточнения анатомии билиарного дерева;

-

2. Определения источника желчеистечения при невозможности определения другими методами;

-

3. Определение степени выраженности билиарной гипертензии.

При проведении МРТ, МРХПГ у биломы отмечается гипоинтенсивный сигнал на T1- взвешенном изображении и гиперинтенсивный сигнал на T2- взвешенном изображении. На инфицированную билому указывает наличие гиперинтенсивного сигнала в Т-1 и гипоинтенсивного сигнала в Т-2 взвешенном изображении [32,38].

Использование контрастных препаратов на основе гадолиния для гепатобилиарной системы позволяют изучить экскрецию желчи из протоков и детально уточнить сайт желчеистечения, дефект желчного протока [14].

Исследователями была показана большая точность в диагностике желчеистечений при помощи применения гадолиниум-содержащего контрастного препарата - по сравнению с применением традиционного Т-2 взвешенного изображения. Применение МРТ с гепатобилиарными контрастными препаратами в целом обеспечивает лучшую детализацию вне- и внутрипеченочных желчных протоков по сравнению с Т2-взвешенными МРТ-изображениями [33,44].

При обследовании пациентов с желчеистечением на МРТ можно определить накопление контрастного препарата и жидкостные скопления на Т-2 взвешенном изображении в печени, в околопеченочном пространстве, поступление контрастного препарата в свободную брюшную полость. При исследовании Pecchi А. и др. исследовали роль МРХПГ в диагностике у 78 пациентов с предполагаемыми билиарными осложнениями после трансплантаций и РП и обнаружили 44 пациента со стриктурами, холедохалитиазом и биломами, 40 из которых были подтверждены другими способами визуализации. Общая чувствительность, специфичность, положительная прогностическая ценность отрицательная прогностическая ценность, и диагностическая точность МРХПГ в их исследовании составили 93,5%, 94,4%, 96,7%, 89,5% и 93,9% соответственно. На основании МРТ также возможно дифференцировать послеоперационную билому от гематомы с высокая диагностическая точностью (до 95%) [43,47,53].

Основные подходы к лечению пострезекционных желчеистечений. Роль интервенционной радиологии и ультрасонографии в лечении желчеистечения огромна, она включает в себя отведение желчи из области дефекта желчного протока, создание «каркаса» при желчеистечения из области дефекта гепатикоеюноанастомоза, профилактика развития ранней стриктуры гепатикоеюноанастомоза при резекции желчных протоков, а также чрескожное дренирование биломы [79,80].

Чрескожное дренирование жидкостных скоплений. Зачастую только клинических и инструментальных данных недостаточно для диагностики биломы, для окончательной постановки диагноза необходимо проведение диагностической пункции с исследованием содержимого на билирубин. Для пункции и дренирования билом, применяется методика Сельдингера с использованием 18- или 22 пункционной иглы под ультразвуковым, рентгенологическим или КТ - наведением. При дренировании биломы возможно прохождение дренажа через паренхиму печени при внутрипеченочном расположении жидкостного скопление. При помощи ультразвукового контроля во время дренирования билом, в режиме реального времени можно контролировать ход пункционной иглы и ход дренажа по отношению к крупным сосудистым и билиарным структурам, а также к полым органам. При возникновении интраоперационного кровотечения оно может быть остановлено при помощи введения местных гемостатических препаратов [57,59].

Применение КТ-мониторинга при проведении пункционно-дренажного лечения билом позволяет получить более подробную анатомию окружающих билому анатомических структур. Недостатками КТ навигации являются выраженная лучевая нагрузка, а также сложность его применения в режиме реального времени, а также меньшая его портативность по сравнению с ультразвуковым мониторингом [13].

Для дренирования обширных поверхностных жидкостных скоплений, билом может применяться троакарная методика вместо техники Сельдингера под УЗИ- или КТ-навигацией. Дренаж в полости биломы находится до уменьшения количества отделяемого, улучшения клинической картины - нормализации температуры, исчезновения болей, разрешения или значительного уменьшения диаметра скопления по данным УЗИ или КТ. При трудностях или невозможности проведения пункционно-дренажного вмешательства под ультразвуковым контролем возможно применение рентгенологических методов - КТ или фистулографии. Неэффективность малоинвазивных методов лечения является показанием к проведению лапаротомии [14,26,48].

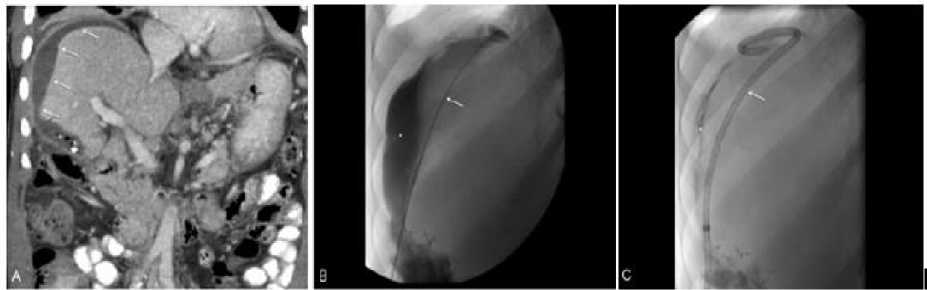

Эндоскопическая ретроградная холангиография, стентирование желчных протоков в послеоперационном периоде. Для диагностики и лечения послеоперационного желчеистечения также используются инвазивные методы, такие как эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) и чрескожная чреспеченочная холангиография (ЧЧХС). Преимуществом этих методов является то, что эти методы применимы не только для диагностики билиарных осложнений, но и для их лечения (стентирования желчных протоков или установка холангиостомических дренажей). Однако ограничением применения ЭРХПГ является сложность оценки желчных протоков в их проксимальном отделе, а также затруднение прохождения эндоскопа при проведении резекции внепеченочных желчных протоков с формированием гепатикоеюноанастомоза [21,23,38,50,56].

Для лечения послеоперационного желчеистечения используются такие методы ретроградного лечения, как папиллосфинктеротомия, назобилиарное дренирование выше зоны дефекта протока, папиллосфинктеротомия в сочетании со стентированием холедоха, механически перекрывающим дефект желчного протока [6,22]. Пациенты с дефектами секторальных и долевых желчных протоков являются наиболее подходящими для проведения ЧЧХГ, однако при желчеистечении из общего желчного чаще всего показано ЭРХПГ [5,51].

Пример применения эндоскопического лечения при желчеистечении после левосторонней гемигепатэктомии см. на рисунке 3.

Рис. 3. Применение ЭРХПГ, стентирования правого долевого протока для лечения желчеистечения из области левого долевого протока после левосторонной гемигепатэктомии (А – до стентирования, стрелкой указана зона желчеистечения, В-во время стентирования, С – холангиография после удаления стента через 5-6 недель) [21,37].

Таким образом, применение ЭРХПГ для лечения пациентов позволяет значительно снизить время восстановления пациентов с билиарными осложнениями в послеоперационном периоде.

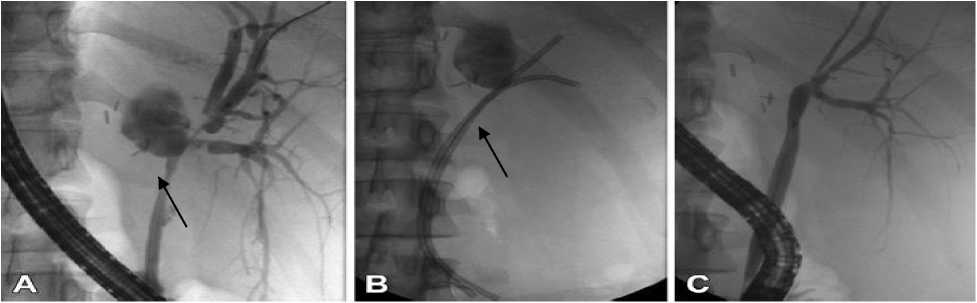

Чрескожная чреспеченочная холангиография с чрескожным дренированием желчных протоков. Чрескожная чреспеченочная холангиография проводится для оценки состояния протоковой системы. Применение ЧЧХС позволяет точно определить область дефекта желчного протока и позволяет правильно позиционировать дренаж для закрытия его дефекта. Также применение ЧЧХГ также позволяет определить область дефекта желчного протока при желчеистечении из зоны резекции печени для оценки состоятельности лигатур на желчных протоках зоны резекции.

Относительными противопоказаниями к применению ЧЧХС является выраженная коагулопатия, значение международного нормализованного отношения (МНО) менее 1,5, тромбоцитопения - менее 50*109 кл /л [16,45]. Другие относительные противопоказания включают в себя аллергию на йодсодержащие контрастные препараты и выраженный асцит. В случае выраженного объема асцита возможно применение лапароцентеза перед планируемым вмешательством.

После контрастирования желчных протоков и их точной анатомической детализации устанавливается билиарный дренаж для отведения желчи из области дефекта желчного протока. При невозможности установки наружно-внутреннего дренажа возможно проведение повторной пункции или устанавливается только наружный дренаж проксимальнее дефекта желчного протока. Это необходимо для снижения уровня билирубинемии и устранения желчеистечения, что может привести к окончательному излечению или временному улучшению с возможностью окончательного хирургического вмешательства [57]. Применение ЧЧХГ для лечения пострезекционного желчеистечения см. на рис. 4.

Рис. 4. Применение ЧЧХС для лечения желчеистечения класса В (проведение фистулохолангиографии, А, В – зона желчеистечения при холангиографии, С – установленный билиарный дренаж, механически перекрывший зону дефекта билиарного тракта, D – контрольная холангиография через 4 месяца после вмешательства) [57].

Оперативное лечение. Оперативное лечение применяется при желчеистечении с клиническими признаками желчного перитонита. Основным методом хирургического лечения является релапаротомия, санация и редренирование брюшной полости, ушивание дефекта желчного протока и размещение Т-образного дренажа в выявленную зону протокового дефекта и формирование наружного желчного дренажа.

Использование интраоперационной холангиографии может помочь в определении зоны желчеистечения. При отсутствии выраженного перитонита возможно проведение первичного энтеробилиарного анастомоза на отключенной по Ру петле тонкой кишки. В случае развития выраженного желчного перитонита окончательное хирургическое лечение должно проводиться после полного стихания воспалительного процесса и состоит в гепатикоеюностомии на отключенной по Ру петле тонкой кишки.

Заключение. На сегодняшний день по литературным данным, частота развития билиарных осложнений после обширных резекций печени составляет от 9 до 30%. Желчеистечение – самое распространенное билиарное осложнение после резекции печени [36]. Для определения желчеистечения в настоящий момент применяется определение международной группы хирургии печени (ISGLS). Согласно определению ISGLS, желчеистечение – увеличение более чем в 3 раза отношения общего билирубина в дренажной жидкости к уровню билирубина в сыворотке крови на 3 и более дни после операции [34].

Желчеистечение, наружные и внутренние желчные свищи, биломы, желчный перитонит и другие остаются одним из самых серьезных осложнений после резекций печени и могут привести к высокой заболеваемости и летальности в раннем послеоперационном периоде. Доказано, что смертность пациентов с БО значительно выше, чем группе оперированных пациентов без билиарных осложнений (6,0 против 1,7%).

Основная причина развития желчеистечения – дефект желчных протоках на разных уровнях: зоны резекции, билиодигестивного анастомоза при резекции внепеченочных желчных протоков или внутри-, внепеченочных желчных протоков.

Профилактика развития билиарных осложнений должна применяться на всех возможных этапах лечения пациента, так как зачастую билиарные осложнения после резекций печени трудно корректировать.

Алгоритм ведения пациентов с пострезекционными билиарными осложнениями все еще находится в фазе разработки, в связи с этим выбор и применение метода лечения послеоперационных желчеистечений до настоящего времени остается на усмотрение эксперта. Кроме того, исследователи до сих пор не пришли к единому консенсусу в вопросе определения желчеистечений. Весьма ограниченными представляются существующие на настоящее время методы и способы прогнозирования риска развития билиарных осложнений, как до операции, так и в раннем послеоперационном периоде.

Список литературы Билиарные осложнения после резекций печени: этиопатогенез, степени тяжести, диагностика и лечение

- Вишневский В.А. и др. Операции на печени //М.: Миклош., 003. - 164 с.

- Вишневский В.А. и др. Пострезекционная печеночная недостаточность: современные проблемы определения, эпидемиологии, патогенеза, оценки факторов риска, профилактики и лечения // Український журнал хiрургiї. - 2013. - №.3. - С. 172-182.

- Котельникова Л.П., Гребенкина С.В., Трушников Д.В. Билиарные осложнения после резекции печени. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2018; (8): 99-106.

- Федоров В.Д., Вишневский В.А., Назаренко Н.А., Техника резекции печени [Электронный ресурс]/medbe. - 2015/ - Режим доступа: http://medbe.ru/materials/khirurgiya-pecheni/obshirnye-rezektsii-pecheni/ (дата обращения: 7.11.19).s for malignancy //Journal of Gastrointestinal Surgery. - 2010. - Vol. 14, №. 11. - P. 1770-1781.

- Ahmad F, Saunders R.N, Lloyd G.M, et al. An algorithm for the management of bile leak following laparoscopic cholecystectomy. Ann R Coll Surg Engl 2007; 89: 51-6. RE-HEALTH JOURNAL 2.3-2020 144.