Бимаммарокоронарное шунтирование при диффузном поражении коронарных артерий у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом

Автор: Чвоков Алексей Владимирович, Шиленко П.А., Молочков А.В., Сидоров Р.В., Жбанов И.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.7, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучена безопасность использования двух внутренних грудных артерий для реваскуляризации миокарда, как одного из наиболее эффективных методов лечения ишемической болезни сердца у больных, не имеющих сахарного диабета в качестве сопутствующего заболевания. Результаты показывают, что использование двух внутренних грудных артерий для реваскуляризации миокарда у больных ишемической болезнью сердца с диффузным характером поражения коронарных артерий, страдающих сахарным диабетом, не увеличивает риск развития угрожающих жизни периоперационных осложнений. Бимаммарокоронарное шунтирование сопровождается достоверно меньшей частотой развития периоперационной острой сердечной недостаточности и нарушений ритма по сравнению со стандартным аортокоронарным шунтированием как при сахарном диабете, так и без него. Таким образом, сахарный диабет не следует рассматривать в качестве фактора риска бимаммарокоронарного шунтирования, которое является в настоящее время наиболее эффективным методом хирургического лечения больных ишемической болезнью сердца.

Диффузный коронароатеросклероз, бимаммарокоронарное шунтирование, сахарный диабет

Короткий адрес: https://sciup.org/140188097

IDR: 140188097 | УДК: 616.379-008.64:616.12-005.4:616.132.2-089

Текст научной статьи Бимаммарокоронарное шунтирование при диффузном поражении коронарных артерий у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом

В настоящее время известно, что одним из факторов риска ишемической болезни сердца (ИБС) является сахарный диабет (СД). У больных ИБС и СД нередко наблюдается мультифокальный атеросклероз, поражение коронарных артерий (КА) носит диффузный характер, что существенно осложняет выполнение хирургического вмешательства [2, 4, 5, 7]. Часто во время оперативного лечения у этой категории больных приходится выполнять эндартерэктомию (ЭАЭ) из КА, что влечет за собой опасность острой ишемии миокарда [3, 8, 9].

В настоящее время золотым стандартом прямой реваскуляризации миокарда является шунтирование КА с использованием внутренней грудной артерии (ВГА) [1, 6]. Применение двух ВГА обеспечивает наиболее эффективный и стойкий эффект операции.

Целью настоящего исследования явилось определение оптимальной тактики прямой реваскуляризации миокарда при диффузном поражении КА, а также оценка безопасности бимаммарокоронарного шунтирования (БиМКШ) у больных ИБС и СД.

Материал и методы

Исследуемую группу составили 48 пациентов с сопутствующим СД, которым за период с 2005 по 2010 г. последовательно выполнили коронарное шунтирование с использованием двух ВГА. Первую контрольную группу сформировали методом случайной выборки из 72 больных, также страдавших СД, которым для шунтирования КА использовали только одну ВГА в сочетании с венозными и артериальными кондуитами из лучевой артерии. Во вторую контрольную группу вошли 50 пациентов без СД, которым выполнили БиМКШ. Больные обеих контрольных групп были оперированы в тот же период времени, что и пациенты исследуемой группы.

Пациенты с сопутствующим СД, у которых для шунтирования КА использовали одну и две ВГА, не различались по возрасту и полу, исходному клиническому статусу, наличию сопутствующих заболеваний, характеру и степени поражения КА, состоянию сократительной функции ЛЖ, а также объему выполненной реваскуляризации миокарда. Больные, которым выполнили БиМКШ, не страдавшие СД, были достоверно моложе (р < 0,05) по сравнению с пациентами исследуемой и первой контрольной групп. В этой группе пациентов достоверно реже (р < 0,05) диагностировали атеросклеротическое поражение сосудов дуги аорты и диффузное поражение коронарных артерий (табл. 1).

У больных всех групп реваскуляризацию миокарда осуществляли в условиях искусственного кровообращения (ИК) и кардиоплегии (n- 89), на работающем сердце в

Чвоков А.В., Шиленко П.А., Молочков А.В., Сидоров Р.В., Жбанов И.В.

БИМАММАРОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ ПРИ ДИФФУЗНОМ ПОРАЖЕНИИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Табл. 1. Характеристики оперированных больных

|

Параметры |

БиМКШ + СД (n-48) |

МКШ + СД (n-72) |

БиМКШ (n-50) |

|

Возраст, лет |

58,4 ± 8,7 |

60,1 ± 6,7 |

52,3 ± 6,97* |

|

Женщины, % |

20,8 |

29,2 |

12 |

|

Стенокардия III–IV класса CCS, % |

91,7 |

88,8 |

82 |

|

Нестабильная стенокардия, % |

8,3 |

8,4 |

10 |

|

Ожирение, % |

18,8 |

26,4 |

6 |

|

Артериальная гипертензия, % |

89,6 |

94,4 |

88 |

|

ХОБЛ, % |

18,8 |

31,9 |

8 |

|

Атеросклероз ветвей дуги аорты, % |

25 |

23,6 |

10* |

|

ФИ, % |

51,6±8,1 |

49,4 ± 8,4 |

52,5 ± 6,7 |

|

КДО, мл |

124,6 ± 37,1 |

133,5 ± 31,7 |

127,0 ± 32,9 |

|

Многососудистое поражение, % |

87,5 |

84,7 |

80 |

|

Поражение ствола ЛКА, % |

47,9 |

38,9 |

46 |

|

Диффузное поражение КА, % |

37,5 |

34,7 |

16* |

|

Объём реваскуляризации |

3,2 ± 0,7 |

3,3 ± 0,8 |

3,4 ± 0,8 |

Примечание : * – достоверность различия по сравнению со второй контрольной группой р < 0,05.

условиях параллельного ИК (n- 31) и без использования ИК (n- 50). Операции без ИК и в условиях параллельного ИК выполняли в режиме системной нормотермии с использованием вакуумных стабилизационных систем Acrobat (компания «Guidant», США). При операциях на остановленном сердце применяли ФХК внеклеточным раствором «Консол» (компания «Биофарм-94», Россия). Выше перечисленные методы проведения операций использовали с одинаковой частотой в каждой группе.

При БиМКШ левую ВГА использовали для восстановления кровотока в передней нисходящей артерии (ПНА). Для шунтирования других КА применяли правую ВГА в сочетании с аутовенозными и аутоартериальными (лучевая артерия) трансплантатами. В контрольной группе больных с сопутствующим СД применяли только левую ВГА для шунтирования ПНА, другие КА шунтировали с помощью аутовенозных и аутоартериальных (лучевая артерия) кондуитов. Первоначально формировали дистальные, затем проксимальные анастомозы.

В исследуемой, первой и второй контрольных группах индекс реваскуляризации составил, соответственно, 3,2 ± 0,7; 3,3 ± 0,8 и 3,4 ± 0,8. Среднее количество коронарных артерий, шунтированных с использованием двух ВГА, составило 2,4 ± 0,5 в исследуемой и 2,4 ± 0,6 – во второй контрольной группах.

Результаты исследования

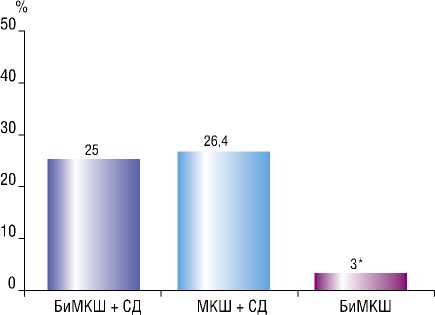

В исследуемой и контрольной группах больных с сопутствующим СД достоверно чаще выполняли ЭАЭ из КА (25% в исследуемой группе и 26,4% в первой контрольной против 3% во второй контрольной группе, р < 0,05) (рис. 1).

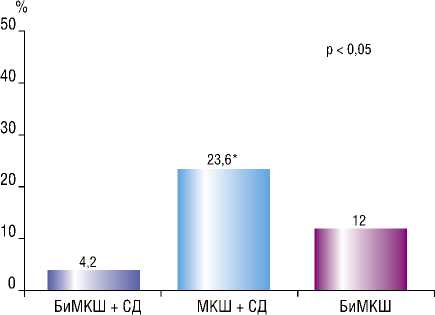

У больных с СД, которым выполнили операцию БиМКШ, частота развития интраоперационной ишемии миокарда со смещением сегмента ST более чем на 1 мм,

Рис. 1. Частота выполнения эндартерэктомии из коронарных артерий в исследуемой и контрольных группах.

* – достоверность различия по сравнению со второй контрольной группой (р < 0,05)

Рис. 2. Частота развития интраоперационной ишемиии миокарда в исследуемой и контрольных группах составила 4,2% (рис. 2). При использовании только одной ВГА у пациентов с СД этот показатель был значительно выше – 23,6%. Достоверных различий в частоте развития ишемии миокарда после выполнения основного этапа операции БиМКШ у больных с СД и без него мы не выявили.

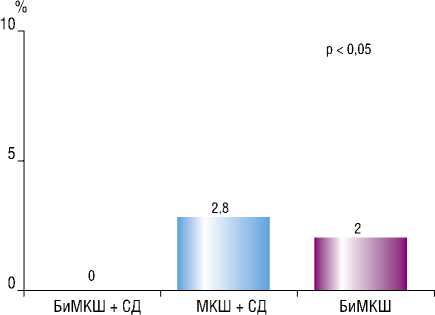

Среди пациентов исследуемой группы такого осложнения как инфаркт миокарда в периоперационном периоде не наблюдалось. Обе контрольные группы по частоте случаев развития периоперационного инфаркта миокарда достоверно не различались – 2% в группе больных после БиМКШ, не страдающих СД, и 2,8% у больных диабетом, перенесших МКШ (рис. 3).

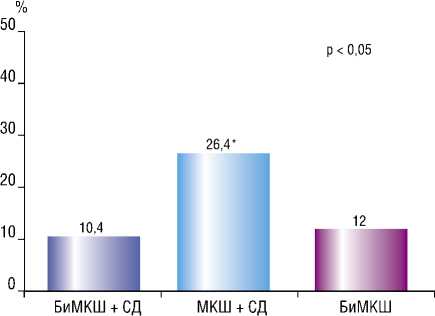

В раннем послеоперационном периоде в исследуемой и контрольной группах больных, перенесших БиМКШ, достоверно реже наблюдали пароксизмы фибрилляции предсердий, – соответственно, у 10,4% и 12% пациентов против 26,4% – в группе больных, у которых использовали только одну ВГА (рис. 4).

Чвоков А.В., Шиленко П.А., Молочков А.В., Сидоров Р.В., Жбанов И.В. БИМАММАРОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ ПРИ ДИФФУЗНОМ ПОРАЖЕНИИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Рис. 3. Частота развития периоперационного инфаркта миокарда в исследуемой и контрольных группах

Рис. 4. Частота развития фибрилляции предсердий в послеоперационном периоде у больных исследуемой и контрольных групп

Рис. 5. Послеоперационная кровопотеря в исследуемой и контрольных группах

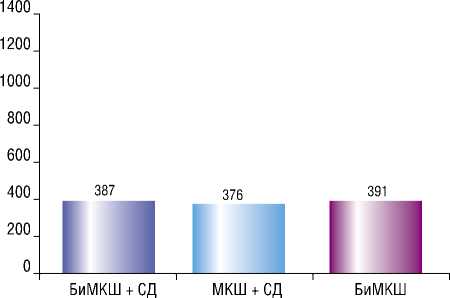

Частота кровотечений, потребовавших рестернотомии, в исследуемой и контрольной группах достоверно не различалась (соответственно, 2,1%; 4,2%; 4,0%). Отсутствовали различия и в среднем объеме кровопотери в послеоперационном периоде (соответственно, 386,9 ± 274,6 мл, 376,5 ± 257,9 мл и 390,6 ± 301,1 мл) (рис. 5).

Заключение

Результаты представленного исследования показывают, что использование двух ВГА для шунтирования коронарных артерий у больных ИБС с СД не увеличивает риск хирургического вмешательства. Операция реваскуляризации миокарда у данной категории больных сопровождается более частым выполнением эндартерэктомий, что обусловлено диффузным атеросклерозом коронарных артерий с поражением их дистальных сегментов. Несмотря на это, применение двух внутренних грудных артерий для множественного коронарного шунтирования приводит к значительному снижению частоты развития периоперационной ишемии и инфаркта миокарда. Операция БиМКШ сопровождается меньшей частотой возникновения фибрилляции предсердий в раннем послеоперационном периоде как у больных с СД, так и без него в сравнении с АКШ с традиционным использованием одной ВГА. Применение двух ВГА не влечет за собой увеличения послеоперационной кровопотери и количества рестернотомий по поводу послеоперационного кровотечения.

Список литературы Бимаммарокоронарное шунтирование при диффузном поражении коронарных артерий у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом

- Акчурин Р.С. Использование правой ВГА в коронарной хирургии/Р.С. Акчурин, А.А. Беляев, А.Л. Ширяев//Грудная и сердечно -сосудистая хирургия. -1994; 4: 17-20.

- Арбалинский А.В. Реваскуляризация миокарда у больных сахарным диабетом 2-го типа/А.В. Арбалинский//Кардиология 2005; 11:60-64.

- Зингерман Л.С. Коронарная эндартерэктомия при хронической коронарной недостаточности/Л.С. Зингерман, В.И. Пронин//Грудная хирургия -1964. -№ 1. -С. 97-102.

- Оганов Р.Г. Нарушение углеводного обмена и ишемическая болезнь сердца/Р.Г. Оганов, Т.А. Алиев -Баку, 1983.

- Bhan A. Profile of Coronary Arterial Disease in Diabetic Patients Undergoing Coronary Arterial Bypass Grafting/A. Bhan, [et al.]//Int J Cardiol. -1991; 31: 155-159.

- Hirotani T. Effects of coronary artery bypass grafting using internal mammary arteries for diabetic patients./T. Hirotani [et al.]//JACC. 1999; 34: 532-8.

- Kannel W. Diabetes and cardiovascular risk factors./W. Kannel//The Framingham study. Circulation. -1979.-59. -P. 8-13.

- Mickleborough L.L. Risk factors for stroke in patients undergoing coronary artery bypass grafting/L.L. Mickleborough [et al.]//J. Thorac Cardiovasc Surg. 1996; 112: 1250-1258.

- Srinivasan A.K. On-pump versus off-pump coronary artery bypass grafting in diabetic patients: a propensity score analysis/A.K. Srinivasan, A.D. Grayson, B.M. Fabri//Ann Thorac Surg. 2004; 78: 1604-9.