Бинарная геометрофизика на пути к обновленной картине мира. LT-подход

Автор: Куков Владимир Иванович

Статья в выпуске: 4 (45) т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

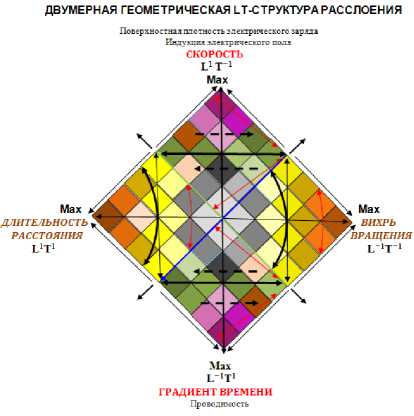

Проблемы современной физической науки переосмысливаются с позиции LT-подхода, опираясь на теорию физических структур Ю.И. Кулакова и бинарную геометрофизику Ю.С. Владимирова. В работе обосновывается необходимость введения в физическое познание обобщенной пространственно-временной системы координат, в которой достижимо числовое, функциональное и смысловое единство нашего Знания, в фундамент которого кладется единая физическая структура LT-величин и их отношений.

Пространственно-временная система координат, физические lt-структуры, точка пространства-времени, единое уравнение эволюции

Короткий адрес: https://sciup.org/14123085

IDR: 14123085 | УДК: 53.02

Текст научной статьи Бинарная геометрофизика на пути к обновленной картине мира. LT-подход

Кратко обозначим наиболее общие проблемы современной фундаментальной физики.

-

1. Общая разобщенность физического познания, неупорядоченность и неполнота эмпирического материала, приводящие к отсутствию общей системности физического знания.

-

2. Наличие множественности парадигмальных подходов, не обобщенных в единое

-

3. Доминирование отдельных теоретических концепций и философских подходов в

-

4. Неадекватное определение предмета познания современной теоретической физики.

-

5. Неоднозначное понимание основных физических понятий, прежде всего, таких как «пространство», «время».

-

6. Многозначное определение фундаментальной мерности Мироздания.

-

7. Несоответствие идеи однородного и изотропного пространства и времени идее эволюции реального мира, при котором доминирует общий «центральносимметричный» подход к описанию эволюционирующей физической реальности.

-

8. Отсутствие у современной науки общепринятого понимания причинности Движения.

-

9. Неэффективность общепринятых способов и механизмов синтеза физического знания, адекватных физической реальности.

-

10. Необходимость перехода современной науки к общей универсальной («естественной») системе координат, как основы объединения различные областей познания.

-

11. Неразработанность теоретически обоснованного «междисциплинарного системного инварианта», способного объединить «разнородное» знание всех предметных областей в прикладной межотраслевой деятельности теоретической физики.

мировоззрение на физическую природу Мироздания.

процессе физического познания при преобладании редукционизма над холизмом в общем процессе создания физического знания.

Заметим, что истоки всех перечисленных проблем кроятся в физических основаниях, которые приняты современной физической наукой.

Современный уровень развития знания «застрял» на уровне классификации данных и поиска «общих закономерностей» при общем доминировании аналитического подхода над синтезом результатов познания. Аналитический стиль восприятия физической действительности преобладает над системным мышлением и восприятием мира как Целостности. В науке идет «борьба» редукционизма и холизма, в которой невозможно их сосуществование. «Либо, либо, третьего не дано», хотя оба подхода и неустранимы из общего познавательного процесса, в своем единстве являя его суть.

Особенно важным становиться то обстоятельство, что у современной науки нет реального объединения. Разрабатывается огромное количество научных парадигм, экономических стратегий и «комплексных подходов», которые, в общем случае, противоречат друг другу и, по-существу, являются несовместимыми, не позволяя достичь реальной научно-промышленной интеграции для развития инновационных технологий устойчивого развития. В результате возникает мнение о том, что собственно «фундаментальной» физики, исследующей реальные космоземные преобразования, сегодня просто не существует. Есть фундаментальная техническая физика, но нет физики Природы».

Данная работа опирается на две тесно взаимосвязанные научные теории, которые разрабатывают отечественные ученые. Это теория физических структур Ю.И. Кулакова (14) и теория бинарной геометрофизики (7,8), основы которой заложил Ю.С. Владимиров. Обе теории переосмысливаются с точки зрения LT-подхода.

Возникновение LT-подхода связано с именем Максвелла (16), который в 1873 году первый представил «массу» в форме величины L T . Но наиболее фундаментальными являются теоретические основания, заложенные Р. Бартини (1,17) (совместно с П.Г Кузнецовым) (2,10), в форме «таблицы размерностей физических величин», в которой в LT-виде представлены все возможные физические величины и их отношения. В настоящее время LT-подход развивается преимущественно в работах группы исследователей, действующих в рамках Международной научной школы устойчивого развития имени П.Г. Кузнецова, университета «Дубна», которую возглавляют академики РАЕН О.Л. Кузнецов и Б.Е. Большаков (3,4,5,10). Исследователей объединяет общее понимание огромной важности для современной и будущей науки и практики подхода, основанного на обобщенной LT-системе Р. Бартини – П.Г. Кузнецова.

Уточнение предмета познания физической науки , начнем с того, что все наши рассуждения и выводы касаются субстанционального (вещественного) пространственновременного мира, познание которого должно осуществляться на основе признания существования единой фундаментальной физической субстанции. В основе мира лежит физическое субстанциональное «Нечто», обладающее пространственно-временными свойствами. Парадигмальное единство нашего знания возможно только на основе познавательного различения (анализа) и синтеза свойств, непосредственно соотносимых с «первичной» физической реальностью. Все явления природы происходят не «в пространстве и времени», а есть изменения, вытекающие из непосредственных отношений (взаимодействий) свойств пространственного и временного процессов, отображающих общую эволюцию физического мира . Поэтому, с точки зрения LT-подхода физику, вероятно, следует определить как науку, изучающую единую физическую субстанцию, которая обладает пространственно-временными различиями (свойствами), отношения между которыми определяют все законы движения, взаимодействия и физические свойства реально существующего мира, т.е. все виды вещества, полей и взаимодействий. Эти отношения реальны только в моменты становления – изменения субстанциональной сущности, когда в ней возникают физические различия.

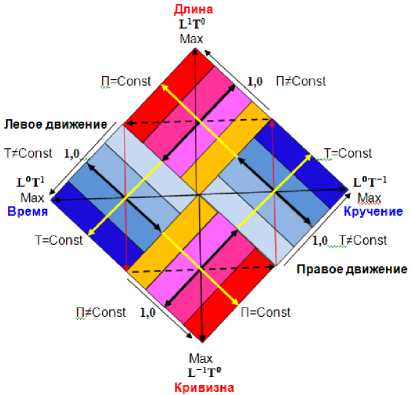

Пересмотр «общепринятых» понятий , лежащих в основании современной науки, ограничим определениями «пространства» и «времени», из которых можно вывести все современные физические величины и «сконструировать» все возможные физические уравнения.

В начале, согласимся с утверждением В.М. Дубовика о том, что «априорно ни времени, ни пространства НЕ СУЩЕСТВУЕТ». Понятия «время» и «пространство» есть различимые свойства реально существующей физической субстанции , возникающие в самом первом акте познания – различения «Нечто». При этом Субстанция это то «Нечто», которое определяет физическую Природу Мироздания. «Пространство» и «время» — не сама сущность, а ее различимые свойства. «Нечто» существует (9) «не как две субстанции, а как «…два атрибута, выражающие одну и ту же субстанцию».

« Абсолютное» определение Времени есть факт самого существования различий, которые отождествляемы со свойствами временного процесса и, соответственно, « абсолютное» определение Пространства есть факт самого существования различий, которые отождествляемы со свойствами пространственного процесса. Отношения свойств пространства и свойств времени создают все познаваемые физические свойства мира

LT-подход опирается на существование субстанционального «сущего» – «Нечто» (13), как (L0T0), в котором различимы L и T свойства. «L» и «T» отличны от «Нечто» (L°T0) , они не создают, а отображают различия этой LT-сущности, т.е. «L» и «T» есть различимость объективно существующей субстанциональной сущности, лежащей в «Начале» физического мира.

Совместное «несуществование» времени и пространства есть состояние L°T0 = 0, когда все субстанциональное однородно, изотропно и абсолютно симметрично. Относительность пространственных (L) и временных (T) свойств вытекает из их различий, тогда под «пространством» и» временем» подразумевается такое его нарушение, когда возникает фиксируемые различия свойств вида LRT0↔L RT0 , измеряемые в сантиметрах (см n ↔ см – n ) и вида L°Ts↔L °Ts, измеряемые в секундах (сек n ↔ сек – n ). «Пространство» и «время» – это качественное различие свойств внутри одной физической субстанции, которые возникают в результате ее эволюции. Они различимы между собой и каждое из них различимо внутри себя.

Основные аксиомы физического познания в LT-подходе. В фундаменте всех пространственно-временных конструкций, отображающих «первичную» физическую субстанцию, лежат отношения порядка: двойственная (независимая) и обратимая бинарность. Двойственная бинарность, понимаемая как «внешняя» независимость (отображаемая как ортогональность) качественно различных «пространства» и «времени» 3DLR ┴ 3DTs , которая потенциально вводит «неоднородность» смыслов типа: «одновременность ┴ разновременность», где пространство одновременно, а время – разновременно. Обратимая бинарность вводится как «внутреннее» различение вида 3DL ↔ 3DL и 3DT ↔ 3DT , которая потенциально вводит количественную составляющую, понимаемую как «анизотропию» смыслов типа: «больше» – меньше» и «раньше – позже», что дает основания для применения математических методов познания общего «Нечто» и реализовать идею бинарной геометрофизики (7) об использовании «теории систем отношений» в качестве математического аппарата.

Совокупность бинарных свойств существующего и эволюционирующего «Нечто» принимается в качестве аксиоматических оснований для построения упорядоченного, целостного и однозначно интерпретируемого физического знания.

LT-поход утверждает , что:

Все физические величины (ФВ) современной науки можно представить в LT-виде, т.е. имеет место тождество вида LT ≡ФВ, когда любая физическая величина может быть представлена в LT-форме .

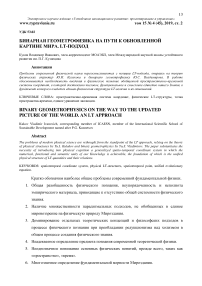

Пространственно-временные (LT) отношения определяют все возможные физические свойства физического мира, т.е. имеет место выражение вида: LT =A, где A – физические (атрибутивные) свойства, а R и S — положительные и отрицательные числа от — ∞ до + ∞.

Все природные процессы определяются строго ориентированными движениями пространства-времени. Смысл реальных природных движений и процессов определен (детерминирован) динамикой многомерного пространства-времени. Все знание о мире строго ориентировано в структуре пространства-времени.

LT-формализм способен представить все потенциально возможные функциональные зависимости ( Ʃ ) между любыми физическими величинами (LT ), которые полноценно описывают реально существующий пространственно-временной мир, т.е. имеет место выражение вида LT ≡ Ʃ , отображающее тождество всех возможных функциональных зависимостей их LT-форме.

LT-подход позволяет «создавать» любые природные законы и моделировать их конструкции вне зависимости от предметной области и масштаба явлений.

Единая физическая субстанция 3DL–T, по-сути, «трехмерна». Конструктивно она сложена двумя независимыми 3DL^3DT, но взаимодействующими трехмерными множествами «пространства» и «времени». Объективно многомерны лишь физические LT-структуры. Такой подход дает основание выстраивать геометрические пространственновременные конструкции любой мерности и любой сигнатуры, мерность которых определяется суммой значений степеней, а их сигнатура – знаком степени «пространства» и «времени».

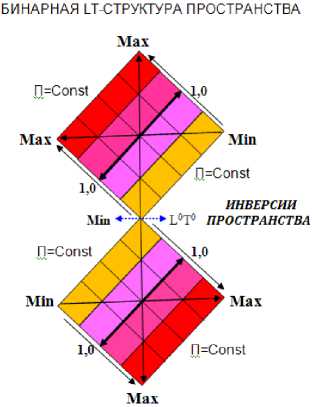

Несоответствие идеи однородного и изотропного пространства и времени идее эволюции реального мира , следствием чего является общее доминирование «центральносимметричного» подхода к описанию эволюционирующей физической реальности, связано с трудностями различения состояния «абсолютного покоя» вида LT =0 и состоянием эволюции LRTS = A , которое требует несимметричного «ядерно-сферического» метода описания неоднородного и анизотропного пространства-времени. Заметим, «что имеет место условие фундаментальной симметрии» (7), которое современной наукой лишь постулируется.

При определении фундаментальной мерности Мироздания важно различать мерность мироздания и мерность структур, слагающих эту мерность. Пространственная (либо временная) мерность мироздания определяется в результате различения «независимых» X,У,Z (А,Б,С), используя логику закона «исключенного третьего»: «либо Х, либо У (Z)» («либо А, либо Б(С) – « третьего не дано». Синтез, используя различение Х┴У┴Z (А┴Б┴С), создает единство «независимых» введением закона «исключенного четвертого»: « и Х и У и может быть Z» (« и А и Б и может быть С») – «четвертого не дано», закона, который составляет основу «воображаемой» логики Н.А. Васильева (5), с помощью которой, различая «троичность», создаем «триединство», не допускающее «иное» -четвертое.

В LT-подходе существование обобщенной пространственно-временной мерности Мироздания обосновывает тем, что познаваемый мир различим как сосуществование двух независимых трехмерных «объемных пространств», когда « либо (Х┴У┴Z), либо (А┴Б┴С), «третьего не дано», а общность двух трехмерных «объемов» достигается их «независимым» сосуществованием, где « и (Х┴У┴Z) и (А┴Б┴С) и, «может быть» (Х┴У┴Z)┴(А┴Б┴С) в их единстве» , « четвертого не дано» .

Таким образом, уточняя теорию Ю.С. Владимирова, следует утверждать, что «не существует содержательной теории систем отношений» на одном множестве, которое не содержит в себе двух качественно различимых подмножеств, образующих систему бинарных LT-отношений.

Мерности физических структур, «заполняющих» пространственно-временную трехмерность Мироздания, определяются суммой степеней LT-структур. Трехмерность www.rypravlenie.ru

том 15 № 4 (45), 2019, ст. 2

Мироздания «содержит» все возможные «мерности» любых физических (геометрофизических) LT-структур.

Достижение равноправного и непротиворечивого применения методов редукционизма и холизма в LT-подходе осуществляется одновременностью совместного применения аналитического закона классической логики – «закона исключенного третьего», который служит основой редукционизма, и объединяющей «воображаемой» логики В.А. Васильева (5), в основании которой лежит «закон исключенного четвертого». То есть LT-подход, утверждая «анализ и синтез – одновременно», исключают «борьбу» редукционизма и холизма. Он предлагает дополняющие друг друга противоположности в качестве их единого третьего состояния, в котором исключается их противоречия.

Отсутствие в науки общей универсальной системы координат, как основы объединения различных областей познания является «ахиллесовой пятой» современной науки. Необходимость введения «естественной» (абсолютной) системы координат в основание физического познания вызвана объективной необходимостью упорядочивания произвольно «блуждающих» по «пространственно и времяподобным траекториям» «физических систем отсчетов», зависимых от субъективной воли «внешнего Наблюдателя». LT-подход предлагает последовательное преобразование общепринятой декартовой системы координат, преимущественно отображающей «геометрию», путем дополнения ее трехмерной структуры, трехмерным «временем», что придает обобщенной координатной системе физическую составляющую, при которой возникает возможность динамического описания измеряемого мира.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОДИНАТ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ

|

НЕЗАВИСИМОСТЬ |

Модель 3Dl |

МодельЗОт |

МодельЗВь-т |

|

ПРО С ТРАН СТЕА И БРЕМЕНИ |

|||

|

L + |

Т" |

L+T“ |

|

|

3DL* 3DT" V |

т- |

L+ " Т- |

|

|

L+*- |

L" |

Т+ч---7——т- |

L4"+ ^ 4 , < L* I- |

|

3DT+ * 3DL" |

XL" |

т** |

Т" * ., L" |

|

L" |

Т+ |

L" Г" |

Рис. 1. Шестимерная упорядоченность трехмерной LT-реальности, обладающей

12 «степенями свободы»

ОБОБЩЕННАЯ

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ

СИСТЕМА КООРДИНАТ (ПВСК)

LKTS

L"RTS

«Метрика» в LT-подходе строится на основе «закона парных отношений» между физическими LT-структурами, не исключая, а обобщая метрики, которые приняты между

«точками (элементами) геометрии», а также «точками – событиями» или «состояниями».

Определение «положения и перемещения точки или тела» в ПВСК сводится к определению шести координат, измеряемых как в сантиметрах и секундах, которые определяют геометрию «пространства» (Lх,у,z) и «времени» (Tа.в.с), так и в обратными им величинах: 1/сантиметр и 1/секунда, которые фиксируют «угловые параметры», тем самым определяют их «физику».

Заметим, что привлечение физических LT-структур позволяет расширить «идею структуры длительности» [(L0T s )] (6), введя в оборот структуру «протяженности» [(LRT 0 )], а также их физические составляющие: структуру «кривизны» [(L- R T 0 )] и структуру «кручения» [(L0T “ s )] соответственно, что, в свою очередь, существенным образом расширяет диапазон используемых LT-отношений.

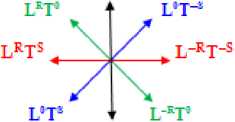

Важно, что в LT-подходе имеется возможность прямого арифметического действия над физическими структурами, например, в нем осуществимы арифметические операции вида: [(LrT0 )] + [(L- R T 0 )] = [(L0T “ s )], т.е. имеет место сложение (и вычитание) вида см + 1/см = 1/сек. Сложение (и вычитание) осуществимо и над временными структурами вида [(L0T s )] + [(L0 T -s )] = [(L-rT0)] , при котором имеет место арифметические операция вида сек + 1/сек = 1/см. Таким образом, LT-подход имеет возможность описания «прямого» математического взаимодействия структур «пространства» и структур «времени». Такой подход способен осуществлять «прямые» арифметические операции над символами, непосредственно отображающими физические свойства. Любопытно, что ПВСК приобретает общий геометрофизический смысл. Упорядочивание эволюционной геометрофизики возникает при наличии бинарного процесса, который ведет к единству «геометрии» и «физики» и устраняет их «противоречивость» из LT-системы.

ГЕОМЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ LT- СИСТЕМА КООРДИНАТ JПротяженность Кручение

М хП"-]

[Т-] ^[L]

Длительность Кривизна

Рис. 2. Основания единой геометрофизики

Такой способ упорядочивания позволяет утверждать, что единая физическая геометрия (бинарная геометрофизика), лишена противоречий между «физикой» и «геометрией», ведет к их единству и, устраняя противоречивость, создает условия для их совместного, дополняющего друг друга сосуществования. «Множество геометрий» и «множество физик», о которых говорили создатели «таблицы» LT-величин (2), скрепляется геометрофизическим единством общего для них «пространства-времени», которое служит основанием для возникновения и развития обобщенного геометрофизического описания www.rypravlenie.ru

том 15 № 4 (45), 2019, ст. 2

различимой реальности. Различая геометрофизику пространства и геометрофизику времени,

ПВСК синтезирует общую геометрофизику единого «пространства-времени».

ГЕОМЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ УПОРЯДОЧЕННОСТЬ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ

Рис. 3. Различение и упорядочивание «геометрии» и «физики» общего «пространства-времени»

LT подход не делает выбор между системами координат, а синтезирует различные «координатные пространства», создавая научный фундамент для генерации Единого Системного Знания. Основой синтеза являются числовые, функциональные и «смысловые» (категориальные, понятийные и терминологические) координатные «подпространства» общей координатной системы. Результатом координатного синтеза __является конструирование обобщенной LT-системы координат, способной объединять «разнородное» знание на числовом и функциональном уровне в единую целостность, все «части» которой имеют однозначную физическую (смысловую) интерпретацию.

Принятая в процессе познания физическая система координат является мировоззренческой основой нашего знания, предназначена для упорядочивания наших знаний, где координатное «пространство» обеспечивает числовой порядок , функциональное упорядочивает всю совокупность физических зависимостей, тем самым обеспечивая «математический» порядок законов о мире в наших знаниях. Смысловое «пространство» упорядочивает категории, понятия, определения, взаимосвязанные в едином системном знании, что обеспечивает порядок «размышлений» о мире в процессе познания. Таким образом, обобщенная физическая система координат есть целостная система координат, в которой координатное и функциональное «подпространства» создают единую смысловую упорядоченность нашего общего знания о физическом мире в общем процессе познания. Единство и независимость координатного, функционального и смыслового (понятийного)

том 15 № 4 (45), 2019, ст. 2

«пространств», обобщенных единой трехмерной ПВСК, позволяет существовать общему LT-«пространству», целостность и полнота (гармония существования) которого позволяет достичь качественно-количественной формализации и строгой однозначности Знания.

В LT-подходе пространственно-временная «система координат» задает природу познаваемой физической реальности, а «система отсчета» указывает направленность изменений этой реальности. Таким образом, в LT-подходе выбор «системы отсчета» осуществляется «внутри» общей системы координат, путем определения «направлений», которые ограниченны LT-отношениями следующего вида:

LrTs

3 D l-rt-s — инерционные системы отсчета;

3D3D3D

– l_RtS — «неинерционные» ускоренные системы отсчета;

Lr

–

-

- «пространственноподобная» система отсчета;

rpR

–

-

- «времяподобная» система отсчета.

Введение ПВСК явственно указывает на то, что эволюция мира является отчетливо нелинейной, т.е., как полагает Фейнман (20), эволюционирует зараз по всем «выделенным направлениям», что особенно значимо для построения моделей адекватно отображающих непрерывные изменения реально существующей Природы.

С другой стороны, ПВСК позволяет говорить о том, что общий закон изменения (движения) пространственно-временной реальности считается полностью заданным, только в том случае, когда заданы все направления изменений. Частные законы движения описывают специфические изменения (движения), связанные с изменениями конкретных LT-структур, выраженных в LT-отношениях. Частные законы движения связаны общим вариационным принципом, в котором общее действие (S) есть интеграл по всем «выделенным» направлениям общего 3D «пространства-времени», совершаемыми всеми физическими структурами [(LRTS)] одновременно. То есть мы имеем следующее обобщенное выражение вида S = / [(LRTS)], которое характеризует общее движение пространственно-временной (LT)-системы.

Отсутствие у современной науки общепринятого понимания причинности Движения преодолевается тем, что LT-подход полагает, что причина движения есть возникновения различий в «первичной» однородной субстанции, которые выражаются в появлении пространственно-временных свойств эволюционирующего физического мира. Каждому виду движения соответствует свое LT-отношение, например, выражение L T www.rypravlenie.ru

том 15 № 4 (45), 2019, ст. 2

соответствует ускоренному, а выражение L RTs – замедленному движению, выражение LRTs – соотноситься с поступательным, а выражение L RTs – с вихревым равномерным движением. Особняком стоят движения «пространства» LR и движения «времени» T s.

Далее, дополняя Ю.И. Кулакова, который утверждает (14), что «в основании мира лежат физические структуры», LT-подход говорит о том, что все физические структуры суть пространственно-временные отношения, которые определяют все возможные атрибутивные свойства (Aв) любого вещества нашего мира, т.е. имеет место выражение LRTs =A в .

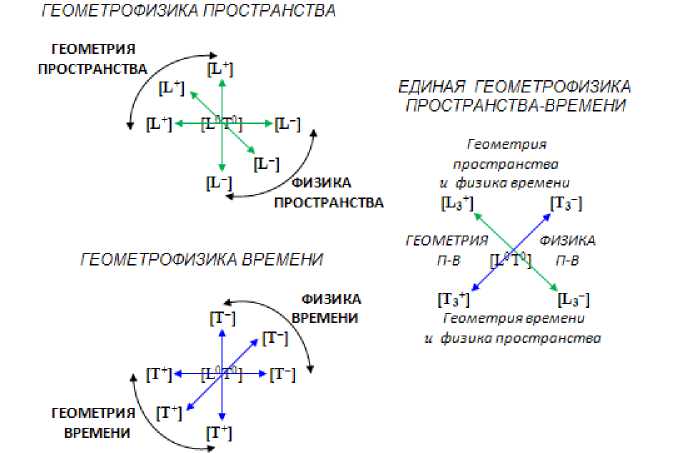

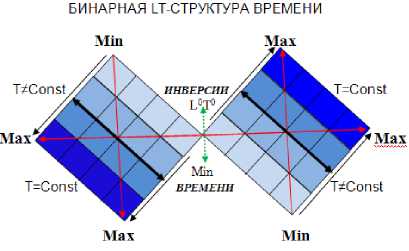

В LT-многообразии каждая LT-величина обладает определенной размерностью и собственной пространственно-временной топологией – физической, геометрической и числовой структурой. Автору удалось построить физические LT-структуры, основываясь на упорядоченном пространственно-временном континууме натуральных чисел. LT-подход выделяет четыре типа основных пространственно-временных LT-структур, которые обладают собственной «геометрией и физикой», определяющих их функциональное назначение в едином процессе эволюции единого пространства-времени. Так, бинарные инверсивные структуры «пространства» и «времени» имеют следующий вид.

LRT0↔L–RT0 L°Ts↔L0T– s

Рис. 4. Универсальная бинарность «пространства-времени»: структуры пространства (слева) и структуры времени (справа)

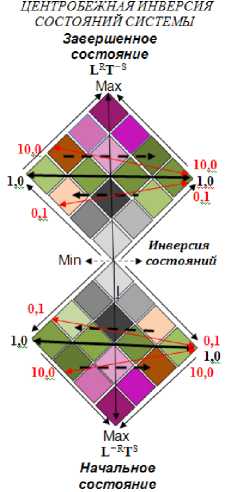

Бинарные инверсивные структуры «материальной субстанции» имеют существенно иной вид.

том 15 № 4 (45), 2019, ст. 2

LrT-s ~ L -R T S

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ИНВЕРСИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА

LrTs ~ L -R T -S

Рис. 5. Универсальная бинарность «Материи»: структуры «развития» (слева) и структуры «разнообразия» (справа)

LT-структуры носят всеобщий (всеобъемлющий) и универсальный характер, совместно образуя целый комплекс разнородных и разнонаправленных, но взаимосвязанных пространственно-временных движений, составляющих единую «скелетную» форму, которая «фиксирует» всю внутреннюю динамику необратимой и устойчивой пространственно- временной эволюции.

Универсальная структура LT-поля представляет собой структурное единство физических величин и их отношений, что отвечает реализации идеи о том, чтобы «переформулировать физические законы через структуры», которую в свое время… высоко оценил академик Тамм, «как переход от «уровня уравнений» к «уровню фундаментальных структур».

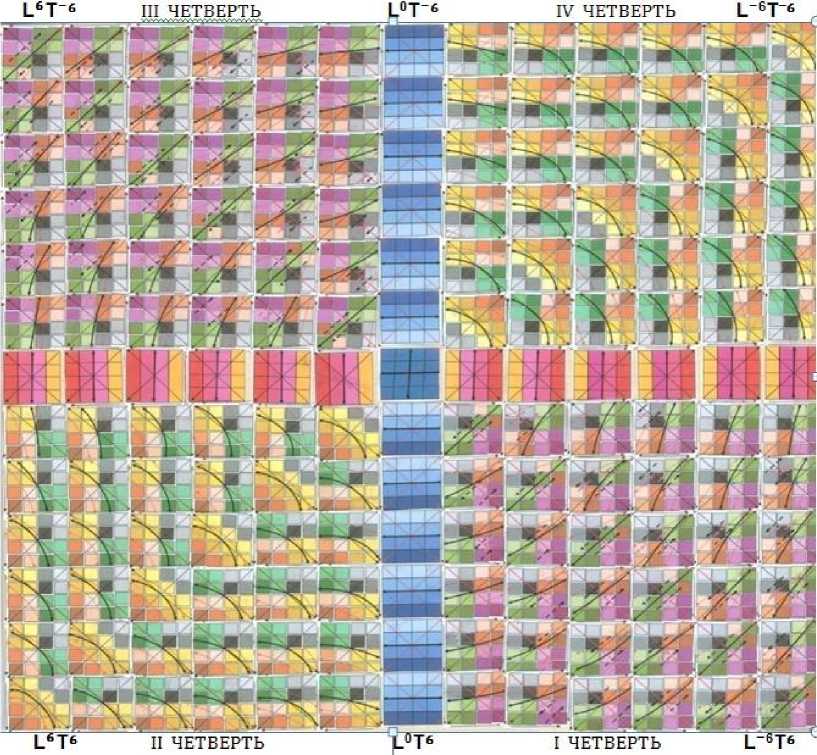

Важным, но частным следствием из факта бинарного сосуществования физических структур типа (L°°T -°0 ) и (L- Ю Т00) может быть их соотнесение с общепринятыми в физической науке понятиями «дальнодействие» и «близкодействие» соответственно. Сосуществование неразделимости этих понятий во всех природных процессах отображается общим выражением следующего вида [(L°°T -00 )] ^ [(L - “ T °0)]. Структуры «дальнодействия» и «близкодействия» являются «генетически» взаимосвязанными в общей структуре развития любой природной системы. Уместно заметим, что в структурах «разнообразия» взаимосвязанными становятся взаимозависимые структуры [(L°°T°0)] ^ [(L - “ T - °0 )]

том 15 № 4 (45), 2019, ст. 2

положительной и отрицательной кривизны. Обобщенная геометрофизическая структура

«пространства-времени» Р. Бартини – П.Г. Кузнецова приведена ниже.

Рис. 6. Таблица «геометризованных» физических LT-величин Р. Бартини – П.Г.Кузнецова

Как утверждает Ю.И. Кулаков, в основании мира лежат «физические структуры», допускающие строгую математическую формулировку при описании общих законов ее эволюции. В LT-подходе закономерно возникает понятие «эволюционно-ориентированная система» (ЭОС), система, все элементы которой являются фундаментальными физическими LT-структурами, взаимосвязанными аксиомами порядка, и взаимно ориентированными в единой пространственно-временной системе координат, тем самым отображая все вещественное многообразие единой эволюционирующей Природы. Единая система физических LT-структур является «матрицей» общих законов природы и дает основание принимать ее как общетеоретический фундамент будущего Единого Системного Знания. На практике такая система строится как упорядочивание эмпирических данных в общей эволюционной модели предметной области и описывается совокупностью LT-отношений, отображающих законы природы.

том 15 № 4 (45), 2019, ст. 2

Основываясь на приведенных выше рассуждениях о различении и объединении и введении ПВСК для единого описания природных явлений, автором (11,12) предлагается общее уравнение устойчивой и необратимой пространственно-временной эволюции единой физической структуры , которое имеет следующий вид:

[(LR)} [(TR)} [(LRTS)) [(LRT-S)}

---— x ----— = --- -— x ---—-— [(L"R)} [(T"R)} [(L"RT"S)} [(L"RTs)}

Уравнение описывает отношения бинарности по всем «выделенным направлениям» – координатным осям ПВСК. Уравнение состоит из двух частей, которым отвечает собственные «независимые» координатные подсистемы. Система координат левой части уравнения отображает геометрофизическую структуру эволюционирующего «пространства-времени», а правая часть уравнения – структура эволюционирующей «Материи», которая обладает «гравитацией» и «инерцией». Важно обратить внимание на то, что «Материя» описывается бинарностью равномерного (LRT S / L“ R T -s ) и ускоренного движений (LRT -s / L-rTs) , последнее из которых современной наукой отождествляется с понятием «развитие». Однако, понятие «развитие» не тождественно понятию «эволюция», а является лишь его частью. Общая геометрофизическая структура общего уравнения приведена ниже.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИНАРНОСТЬ

« ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ»

Lr ~ L-R ^ Ts ^ T""s

«МАТЕРИИ»

L" rt - s ^ LrT s ^ L" R T s ^ LrT " s

Рис. 8. Геометрофизическая структура правой части уравнения

ОДНОМЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ (базовая) LT-СТРУКТУРА

Рис. 7. Геометрофизическая структура левой части уравнения

Двойственная (┴) и обратимая (↔) бинарность законов левой части уравнения

[(Lr)] ^ [(L R)] ^ [( Ts)] ^ [(T s)] образуют единство «нематериального» «пространства- времени», которое представляет собой обобщенное взаимодействие закона непрерывной www.rypravlenie.ru

том 15 № 4 (45), 2019, ст. 2

эволюции «пространства»

[( – )] [( )]

>1 и закона непрерывной эволюции «времени»

[( )]

[( )]

1. Аналогично, в правой части уравнения бинарность физических структур вида: [(L-rT“s)] ^ [(LrTs)] ^ [(L-rTs)] ^ [(LrT“s) образует единство «материального» (обладающего «ускорением» и «инерцией») «пространства-времени», которое представляет собой обобщенное взаимодействие закона сохранения

[( – )]

[( – )]

= Const

ускоренного

движения и закона равновесия

[( – – )]

[( )]

>1 равномерного движения, который обеспечивает

это сохранение. Отметим, что левая часть уравнения является причиной возникновения самой непрерывной и необратимой эволюции, а правая часть есть совокупность законов, которые определяют устойчивость изменений «материальной субстанции» нашего мира.

Общее взаимодействие всех этих законов обеспечивает вещественное единство нашего изменяющегося мира. Единое уравнение необратимой пространственно-временной эволюции устанавливает единый порядок законов о мире в наших знаниях.

Существующая двоичность ПВСК, в которой, различают «нематериальную» координатную подсистему (слева) и ортогональную (независимую) к ней подсистему «пространственно-временной материи» (справа), объединяется в вещественное триединство, необходимое для системного (обобщающего) описания объективно существующей реальности – реального пространственно-временного мира в завершенной форме Единого Системного Знания.

Кратко отметим, что «волновая функция» Вселенной отображается тем же самым уравнением с учетом мерности физических величин, например, в следующем виде:

Длина Период Путь Ускорение

Кривизна Частота Виxрь Замедление

Важно отметить, что общая геометрофизическая LT-структура синхронизируется единим волновым процессом.

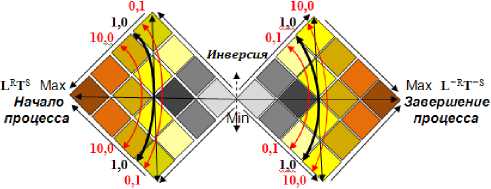

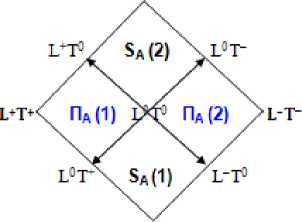

А.И. Липкин (14), говорит о том, что со времен Ньютона до настоящего времени идеальная форма динамического закона существует в форме «постоянного отношения между тем, что происходит сегодня и тем, что будет завтра». «Такова идеальная форма физического закона», так утверждал А. Пуанкаре (18). «При этом из теоретической механики XVIII в. было заимствовано и превращено в обобщенное описание любого физического процесса обобщенное описание движения, как перехода физического идеального объекта (системы) А из состояния SA в другое, что можно представить как SA(1)→SA(2)». «Тем самым «идеальная форма физического закона» приобрела линейный характер, оставив «за скобками» процесс перехода, сосуществующий наравне с состояниями системы. В LT-подходе тип динамической модели LT-системы существенно иной и отображает нелинейную динамику, вскрытую пространственно-временной системой координат. При введении ПВСК единство и целостность динамики LT-процесса можно отобразить системой бинарных отношений состояний и переходного процесса в следующем виде:

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ LT-СИСТЕМЫ L+T

LT+

Рис. 9. Система бинарных отношений состояний и переходных процессов

Тем самым восстанавливается «в правах» доселе практически неразличимая, но существенная часть любого эволюционного процесса. Переход одного состояния в последующее всегда сопровождается «независимым» переходным процессом (совокупностью действием по переходу), которые следует различать. Таким образом, LT-система как единая динамическая целостность имеет вид S A (1)↔S A (2)┴П A (1)↔П A (2), где сосуществование «предшествующего» S A (1) и «последующее» S A (2) состояний всегда сопровождаются «независимым» переходным процессом П A (1) и П A (2) соответственно.

Заметим, что сосуществование состояний и переходных действий в LT-системе всегда сопровождается возникновением пространственной границы LR↔L R между состояниями эволюционирующей системы, которым соответствуют положения «над» и «под», определяемые последовательностью «во времени». Очевидно, что динамика LT-системы существенно богаче и конкретнее, чем общепринятая линейная «форма динамического закона» современной науки, которая «квантует» любые процессы на состояния, не связанные постепенным (непрерывным) переходом, что обеспечивает общую непрерывность дискретных процессов. В LT-подходе осуществимо непрерывно-дискретное единство, которое утверждает совместное сосуществование: «и дискретность и непрерывность и их единство – «четвертого не дано».

При таком понимании бинарная система отношений и представляющая их бинарная геометрофизика могут быть основой обобщающей теории, описывающей закономерности процессов перехода системы из одного состояния в другое, которые описываются как www.rypravlenie.ru

том 15 № 4 (45), 2019, ст. 2

квантовой теорией состояний, так и физикой, оперирующей «непрерывными траекториями». Построение LT-системы подчиненно единой эволюционной модели, в которой «дискретность» состояний и «непрерывность» переходных действий создает единый непрерывно-дискретный процесс эволюции. Дискретное и непрерывное в LT-системе связано одновременностью и разновременностью , что позволяет предложить теоретически обоснованный « междисциплинарный системный инвариант », который способен объединить «разнородное» знание всех предметных областей. В качестве такого универсального инварианта, обеспечивающего эффективный механизм синтеза физического знания, LT-подход предлагает модель «точки пространства-времени» (ТПВ). Идея ТПВ возникли как результат процесса последовательного поиска, построения модели межотраслевого системного инварианта в понимании Щедровицкого (19), но в котором реализуется идея расширенного представления «математической точки» («геометрической точки», «твердого тела», «точки-события» и т.д.) В нем реализуется понимание «точки» как точки пространства-времени (ТПВ), обладающей не только пространственными и временными размерами, но и соответствующей им конкретной физической структурой, которая определяет все ее свойства. В ней пространственные и временные параметры определяют совокупность физических параметров, а также границы существования эволюционирующих пространственно-временных систем любой «природы и масштаба». В этой модели осуществимо общее описание системы физических идей в рамках системы бинарных отношений пространственно-временных структур как основы единого системного знания.

Ориентирование «Прошлое-Будущее» «Микромир-Макромир» в структуре ТПВ

Будущее

LRr-S

Макромир

Будущее .""Г*

Будущее

Прошлое \ l’t1 '

Прошлое

L"^T*

Микромир

L-нр Прошлое

Рис. 10. Модель «точки пространства-времени» как основа междисциплинарного системного инварианта

Под ТПВ понимается ориентированный («выделенный») пространственно-временной «объем», наделенный устойчивой физической сущностью и совокупностью законов, управляющих эволюций этой «ячейки» пространства-времени, который существует как фундаментальная функциональная зависимость атрибутивных свойств (Am) физических объектов от пространственно-временных координат имеющий вида: F(LT) = Am. Все данные в LT-системе располагаются в строгой пространственно-временной и смысловой координации, взаимосвязаны генетически, и представляют собой единое коэволюционное знание, обладающее неразрывной пространственно-временной взаимозависимостью. Введение понятия «точка пространства-времени» позволяет рассуждать о том, что пространственно-временное многообразие смыслометризуемо, т.е. между «точками пространства-времени» можно проследить причинно-следственную, либо пространственновременную связь. Теоретическое обоснование процесса создания обобщенного междисциплинарного знания в форме Единого Системного Знания может являться основой прикладной междисциплинарной деятельности теоретической физики.

Заключение

LT-подход делает попытку синтеза теории физических структур Ю.И. Кулакова и бинарной геометрофизики Ю.С. Владимирова расширив логические основы процесса различения и синтеза бинарных свойств физической субстанции и вводя в обращение наряду с классическим «законом исключенного третьего»; объединяющий «закон исключенного четвертого» Н.А. Васильева.

Переопределяя понятия «пространство» и «время», он опирается на трехмерную субстанциональную всеобщность, эволюционную неоднородность и анизотропность пространственного и временного процессов представленных двумя LT-«множествами», в совокупности отображающих все потенциальное разнообразие физических свойств реально существующей физической субстанции в рамка единой ПВСК.

LT-подход последовательно формирует пути решения проблем фундаментальной физики, связанных с ее становлением как физической науки, полагая, что физику надо строить в русле бинарной геометрофизики, основу которой составляет идеи теория физических структур Кулакова, где бинарные структуры и их отношения оказались пригодными для описания как непрерывных, так и дискретных совокупностей «элементов», тем самым обобщая парадигмальное основание науки, как относительно «близкодействие – дальнодействие», так и на уровне «субстанциональное – реляционное» на всех пространственно-временных уровнях субстанциональной реальности.

Список литературы Бинарная геометрофизика на пути к обновленной картине мира. LT-подход

- Бартини Р. Соотношения между физическими величинами. - М. Атомиздат, 1966, вып. 1.

- Бартини Р., Кузнецов П.Г. Множественности геометрий и множественность физик. - Брянск, 1974 г.

- Большаков Б.Е. Закон природы или как работает Пространство-время. РАЕН. Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 2002 г.

- Большаков Б.Е., Кузнецов О.Л., П.Г.Кузнецов. Устойчивое развитие: Научные основы проектирования в системе Природа - Общество - Человек. Учебник. Дубна, 2001 г.

- Васильев Н.А. Воображаемая логика. Избранные труды. - М.: Наука. 1989.