Биоархеологические исследования фрагментарных палеоантропологических материалов из верхнепалеолитического жилища на стоянке Костёнки-8

Автор: Добровольская М.В., Медникова М. б, Бужилова А.П., Тиунов А. в, Селезнева В. и, Моисеев В.Г., Хартанович В.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 227, 2012 года.

Бесплатный доступ

Скелетные материалы с сайта верхнего палеолита Костенки на Среднем Дону дают новые данные о человеческом расселении, адаптации и культурных традициях в Евразии. Обгоревшие человеческие кости из Костенки 8 были проанализированы для восстановления погребального обряда. На жилом этаже были обнаружены скелетные останки, что указывает на традицию их осаждения (в первую очередь черепов) в жилом пространстве. Изотопные данные позволяют обсуждать диетическую экологию, образ жизни и местную окружающую среду. Стабильный изотопный анализ костного коллагена проводился с помощью непрерывного IRMS Thermo-Finnigan Delta V Plus в сочетании с элементным анализатором (Thermo Flash 1112) в Институте экологии и эволюции РАН. Сравнение с изотопными данными европейских верхнепалеолитических участков позволяет предположить, что люди Костенки охотились на крупных травоядных млекопитающих в зоне холодной степи.

Верхний палеолит, биоархеология, скелетные останки человека, погребальный обряд, изотопный анализ, палеодиета

Короткий адрес: https://sciup.org/14328475

IDR: 14328475

Текст научной статьи Биоархеологические исследования фрагментарных палеоантропологических материалов из верхнепалеолитического жилища на стоянке Костёнки-8

Антропологические материалы, происходящие из памятников эпохи верхнего палеолита, всегда были предметом особого интереса, как в среде археологов, так и антропологов. Скелетные находки и сегодня остаются независимым ценнейшим источником для получения информации о хронологии расселения верхнепалеолитического населения, особенностях образа жизни конкретных индивидов, их физическом облике, генетическом своеобразии, культурных традициях.

В предлагаемой публикации мы обсуждаем некоторые новые факты, полученные при описании и аналитическом исследовании фрагментарных антропологических останков из жилищ, обнаруженных в слое II Костёнок 8 (Тельмановской стоянки).

Исследование многослойной верхнепалеолитической стоянки Тельмановская было начато еще в предвоенное время П. П. Ефименко ( Ефименко, Борис-ковский , 1957. С. 79). В 1950–1960-е гг. Костенковский отряд экспедиции ЛОИА АН СССР под руководством А. Н. Рогачева продолжил исследования. В процессе раскопок 1959 г. «на небольшом участке на границе кв. И-52, И-53, З-52 в культурном слое было обнаружено скопление интенсивно обожженных черепных костей человека» ( Рогачев , 1960. С. 41). Впоследствии А. Н. Рогачеву удалось соотнести место массового скопления костного материала с расположением жилищ, обнаруженных во втором слое многослойного памятника. Скопление обугленных костей человека было приурочено к северо-восточной периферии западного (южного) жилища.

В полевом отчете автор исследования пишет: «В настоящее время остатки человека изучаются М. М. Герасимовым и по его предварительным определениям относятся к молодой мужской особи негроидного ( зачеркнуто ) кроманьонского типа» ( Там же. С. 44). Эта информация об обнаруженных антропологических материалах до сих пор остается, пожалуй, наиболее полной антропологической справкой. Упоминания о фрагментарных антропологических материалах есть в некоторых свежих сводках по палеоантропологии. Так, памятник отмечен в общем каталоге антропологических палеолитических находок на территории России ( Герасимова и др. , 2007. С. 187) и обзорной публикации, посвященной антропологическим находкам в Костёнках ( Герасимова , 2010. С. 26–40). Прямое радиоуглеродное датирование обугленных костей черепа человека дало дату 23 020 ± 320 (OxA-7109) ( Cиницын и др. , 1997. С. 50)

Применение новых методик и использование традиционно принятых подходов к изучению антропологических материалов фрагментарной сохранности позволяют вернуться к обсуждению этих ценнейших находок. В данной публикации мы обсуждаем:

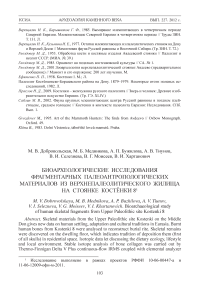

Рис. I. Остров Сокотра на карте и местоположение пунктов палеолитических находок в устье вади Хажря на космоснимке

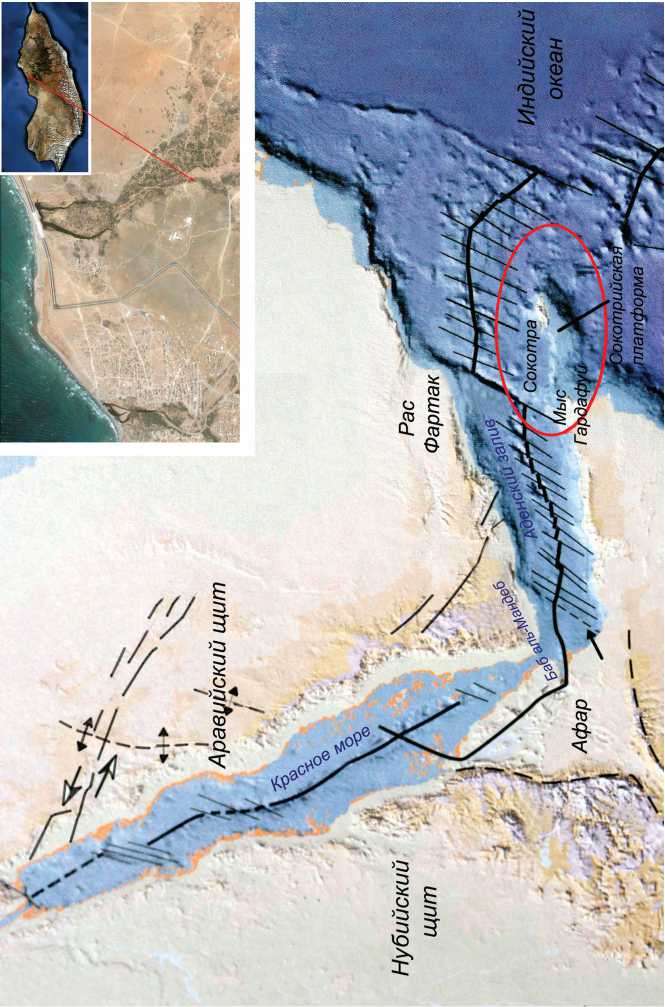

Рис. II. Чопперы односторонние. 1 , 4 - местонахождение вади Хажря 1;

2, 5 - местонахождение вади Хажря 2; 3 , 6 - местонахождение вади Хажря 3

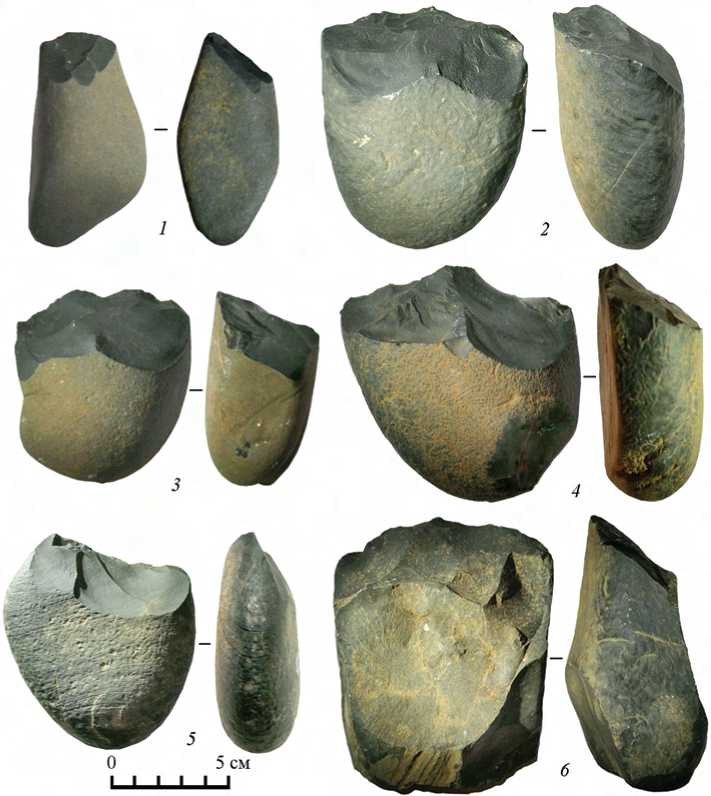

Рис. III. Чопперы двусторонние. 1 – местонахождение вади Хажря 1; 2 – находка западнее вади Хадибо; 3 – местонахождение вади Хажря 2

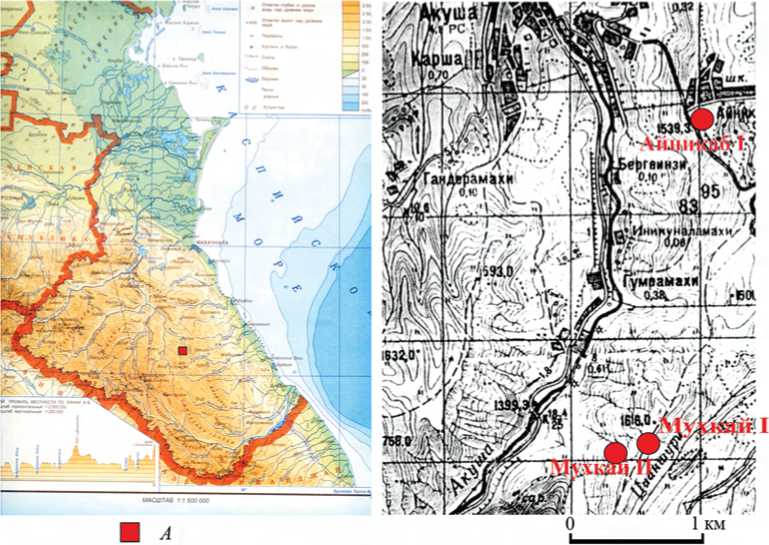

Рис. IV. Район проведения работ в 2008–2009 гг. ( отмечен красным квадратом ). Расположение памятников Айникаб I, Мухкай I и Мухкай II на топографической карте

Рис. VI. Карта Евразии. Основные местонахождения погребений эпохи мустье: Мустье, Спи, Шапель, Ферраси, Кина, Регурду, Марсаль, Киик-Коба, Мезмайская, Тешик-Таш, Шанидар, Дедерийя, Амуд, Табун, Кебара. Отсутствуют: Схул, Кафзех, Староселье, Заскальная.

(Première Humanité..., 2008. Р. 70)

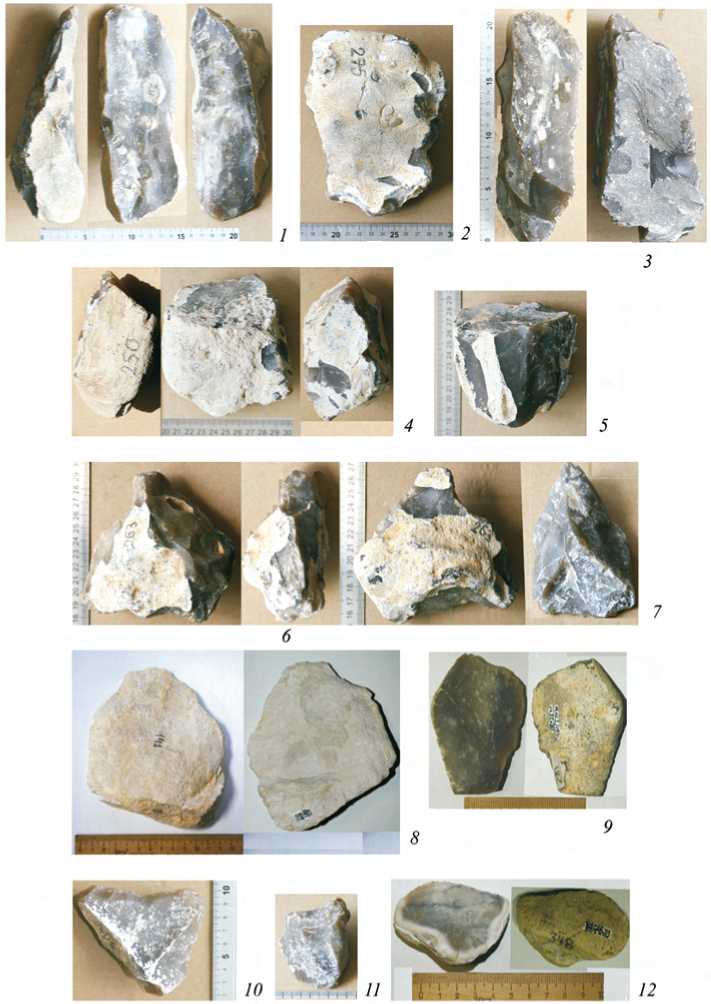

Рис. V. Мухкай II. Кремневые изделия

1 - чоппер долотовидный; 2 - чоппер двусторонний; 3 , 4 - чопперы; 5 - нуклеус; 6 - пикообразное орудие; 7 – пик; 8 – корковый отщеп; 9 – отщеп с ретушью; 10 – орудие с выемкой; 11 – скребок высокой формы; 12 – скребло на отщепе.

( 1, 5 - слой 9; 2, 3, 6, 7, 9 - 12 - слой 25; 4 - слой 20; 8 - слой 2)

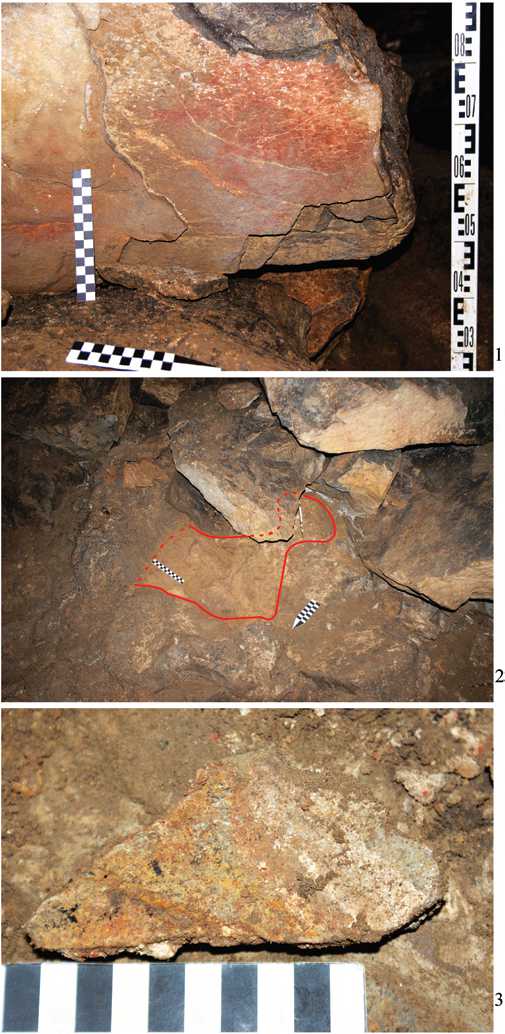

Рис. VII. Костёнки 8 (к. сл. 2). Состояние обугленных фрагментов черепа

Рис. VIII. Памятник Охта 1. Стратиграфия культурного слоя и заполнение ямы с остатками деревянных конструкций

Рис. IX Капова пещера. Общий вид глыбы с красными рисунками в Купольном зале

Рис. X Купольный зал Каповой пещеры

1 – парциальное зооморфное изображение на глыбе; 2 – площадь распространения культурного слоя около глыбы с рисунками; 3 – «палитра» для смешивания красок в культурном слое около глыбы с рисунками

-

1) ряд вопросов, связанных с причинами и условиями обжига, зафиксированного на костях;

-

2) экологические характеристики, полученные на основе изотопного анализа коллагена костной ткани.

О состоянии обожженных фрагментов кости

Скопления фрагментированных костей из второго слоя южного (западного) жилища содержат фрагменты, в разной степени видоизмененные огнем. На фотографии (рис. VII, см. цв. вклейку) хорошо видно, что цветность костной ткани значительно варьирует. Фрагменты костей посткраниального скелета и черепа, вероятно, были разделены на группы уже в процессе описания. В полевом отчете информация о различной локализации костей черепа и посткраниального скелета отсутствует.

Цветность костей не одинакова. В скоплении присутствуют косточки полностью кремированные (серовато-беловатого оттенка и серого цвета). Число их невелико (рис. 1). Все светлые фрагменты костей представляют трубчатые кости. До проведения микроскопического анализа судить о том, относятся они к человеку или животному, преждевременно.

Подавляющее большинство фрагментов окрашены в темно-бурые, светло-бурые и черные цвета. Как известно, в практике криминалистических экспертиз цветность кости используется для реконструкции температуры обжига ( Звягин , 2000. С. 341; Steward , 1979. P. 59; Walker, Miller , 2005. Р. 222). Фрагменты темных оттенков подверглись термическому воздействию при температуре около 200–300°С. Светло-серые фрагменты находились в огне при температуре около 800°С.

Среди фрагментов костей черепа не встречены оттенки серого и белого каления. Также важно отметить, что на некоторых фрагментах следы термического воздействия неравномерны. Цветность фрагмента кости может варьировать от темно-бурого до обычной окраски, без следов температурного воздействия. Следы обугливания располагаются как на внешней, так и на внутренней поверхностях свода черепа, а также на поверхности сломов фрагментов. Ни на одном фрагменте не встречены термические деформации.

Следует разделить фрагменты серого каления и обугленные. К сожалению, не все скопления костей сохранили шифровки с точными привязками к квадратам. На чертежах локализация костей также не отражена. Известно лишь, что скопления располагались примерно в 2 м от центрального кострища жилища. Возможно, часть костей происходит из этого кострища. Большинство же фрагментов подверглось лишь незначительному воздействию температуры.

То обстоятельство, что цветовые переходы локализуются на обеих сторонах кости, позволяет предполагать, что температурное воздействие имело место тогда, когда череп был уже разрушен. Для того чтобы стать причиной разрушения черепа, наблюдаемое температурное воздействие недостаточно, к тому же форма разломов не соответствует формам термических трещин.

Отсутствие деформирующих трещин плавных форм указывает на то, что обжиг и обугливание происходили тогда, когда кость высохла и на ней не было

Рис. 1. Фрагменты кости со следами различного обжига мягких тканей. Нами не обнаружены следы преднамеренного освобождения скелета от мягких тканей, поэтому можно с большой долей уверенности предположить, что обжигу подверглись уже скелетированные останки людей.

Проведенные ранее эксперименты показали, что при прокаливании сухой кости динамика цветности существенно отличается от изменения окраски при сжигании сырой кости. Поэтому основывать мнение о температуре обжига только на показателях цветности рискованно. Необходимо учитывать хрупкость костных фрагментов как добавочный проверяющий признак. В данном случае костная ткань сохранила свою упругость, не крошится, фрагменты не разделяются на более мелкие. Поэтому мы готовы подтвердить низкую температуру обжига (около 300°С).

Все приведенные факты и предположения позволяют нам реконструировать ситуацию, в результате которой произошло обугливание и кремирование костей. Ранее приводились свидетельства в пользу того, что некоторые погребения мустьерского и верхнепалеолитического времени ассоциируются с очагами или демонстрируют следы локального обугливания. Это послужило основой для предположения о семантической (культовой?) связи между останками погребенного и очагом ( Обермайер , 1913. С. 214, 492). Поэтому мы отнеслись с особым вниманием к возможности рассмотреть следы присутствия огня на костях индивидов из жилища Тельмановской стоянки в связи с погребальной обрядностью.

Однако на основании полученных результатов и в соответствии с общими методическими подходами к реконструкции погребальной обрядности ( Добровольская , 2010. С. 85) мы склонны предложить следующую гипотетическую интерпретацию.

-

1. Скелетированные останки индивидов (черепа и отдельные длинные кости) находились в жилище. Как показали раскопки А. Н. Рогачева, массовое скопление кремня (обожженного в том числе) и костей находилось на одном уровне – дневной поверхности жилища – в непосредственной близости от скопления костных фрагментов. Исследователь отмечает яркую прокрашенность охрой квадратов И-53 и И-54 ( Рогачев , 1960. С. 40). Эти квадраты либо соответствуют расположению костных фрагментов, либо непосредственно прилегают к ним. Не строя предположений, отметим, что охра практически маркирует расположение костных фрагментов. На самих фрагментах следов красных оттенков не обнаружено.

-

2. Обугливание и разрушение произошло в одно и то же время, на что указывает характер обугливания фрагментов. Поэтому у нас имеются веские основания предполагать, что обугливание и разрушение скелетов произошло в результате пожара и разрушения самого жилища, т. к. все указывает на непреднамеренность характера термического воздействия.

-

3. Присутствие скелетированных останков в жилище – черепов, прежде всего, – может быть рассмотрено как одно из проявлений культовой практики. Нет необходимости приводить многочисленные этнографические аналогии, в которых присутствие скелетных останков может быть связано либо с культом предков, либо с традицией хранить трофеи, доказывающие победу над противником.

Итак, проведенное исследование представляет новую для палеолита Европейской части России категорию палеоантропологических находок – скелетированные останки людей в жилище. Вероятно, к известным аналогиям могут быть отнесены некоторые находки, которые, как правило, были идентифицированы при повторном пересмотре археозоологических материалов из слоев стоянок:

-

1) диафиз бедренной кости из слоя стоянки Дольни Вестонице 35 (OxA8292 22 840 ± 200BP) ( Trinkaus et al. , 1999. Р. 167);

-

2) изолированная левая бедренная кость близ очага Пшедмости 27 ( Ulrich , 1996. Р. 44) и некоторые другие фрагментированные останки из этого же памятника.

Изолированный диафиз бедренной кости из погребения детей на Сунгире также может быть рассмотрен в контексте находок Тельмановской стоянки, т. к. на нем обнаружены следы неоднократного использования, свидетельствующие о том, что этот объект долгое время «жил» среди людей, а не был сразу же захоронен ( Козловская , 2000. С. 436).

Изотопный анализ фрагментарных антропологических материалов

Для характеристики таких важнейших экологических характеристик, как пищевой рацион, ландшафтная приуроченность места обитания, была предпринята попытка провести изотопное исследование фрагментов черепа из скопления в квадратах И-53 и И-52. Нами были взяты два образца костной ткани свода черепа взрослого индивида. Определение пола и возраста индивидов в значительной мере затруднено. Дело в том, что в скоплениях находятся останки нескольких индивидов. Идентифицировать принадлежность каждого фрагмента свода черепа можно лишь с известной долей вероятности. Еще М. М. Герасимовым один индивид был определен как молодой мужчина ( Рогачев , 1960. С. 44). Оба фрагмента свода черепа взяты из скопления, где присутствовали участки с незакрытыми черепными швами и фрагмент правой глазницы. Все эти анатомически определимые фрагменты могут быть отнесены к мужчине возрастной категории adultus.

Попытка выделить коллаген из одного частично обугленного фрагмента оказалась неудачной: термическое воздействие привело к полному уничтожению коллагена. Фрагмент с минимальными следами обугленности продемонстрировал лучшую сохранность, и из него удалось выделить коллаген.

Выделение коллагена проводилось в Лаборатории биогеоценологии и исторической экологии Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцо-ва РАН с применением принятой методики ( DeNiro, Epstein , 1981. Р. 341; Jørkov et al. , 2007. С. 1824). Фрагмент костной ткани был помещен в 1M раствор соляной кислоты при +3 °С до полной деминерализации. Затем образец промывался дистиллированной водой центрифугированием до получения нейтральных значений pH. Органический остаток переводился в растворимую форму при pH 2,5 и 70°С на протяжении 24 часов. Раствор лиофилизировался без фильтрации.

В анализе использовался масс-спектрометр Thermo-Finnigan Delta V Plus IRMS с элементным анализатором (Thermo Flash 1112). Соотношение атомных масс углерода и азота составило величину 3,2, что находится в интервале 2,9–3,6 и подтверждает хорошую сохранность костного коллагена.

Полученные результаты: для углерода δ13С – 18,3, и для азота δ15N – 10,9. В самом общем виде мы можем их интерпретировать следующим образом: данный индивид на протяжении последних лет жизни в качестве основной пищи использовал мясо наземных травоядных млекопитающих. Основу рациона питания этих животных составляли растения умеренного пояса (С3 тип фотосинтеза). Этот вывод делается на основании общих сведений о том, что при переходе с одного трофического уровня на другой (более высокий) коллаген костной ткани получает обогащение примерно на 5 ‰ ( Ambrose, Norr , 1993. C. 35). А коэффициент обогащения тяжелого изотопа азота при аналогичном переходе составит порядка 3–4 ‰ ( Minagawa, Wada , 1984. C. 1136).

Сложность состоит в том, что в зависимости от конкретной экологической ситуации эти коэффициенты могут значительно варьировать (Ambrose, 1991. C. 293). Единичные данные, не сопровождаемые сведениями об изотопных показателях местной фауны, безусловно, представляют лишь самый начальный уровень наших знаний. Однако, опираясь на многочисленные сведения об изотопных показателях верхнепалеолитического населения Европы, попробуем найти ближайшие аналогии изотопным подписям, полученным для индивида из жилища Тельмановской стоянки.

В настоящее время мы располагаем сведениями о примерно 40 индивидах с территории Европы. Прямое датирование каждого из них проведено. Наиболее ранний относится к ранней поре верхнего палеолита (около 35 тыс. л., Оаше, Румыния), а наиболее поздний – к финальной стадии (около 11 тыс. л., Дюраси, Франция) ( Richards , 2009. C. 252). Среди них можно выделить небольшую группу условно близких по времени памятников возраста 20–25 тыс. л. (табл. 1).

Таблица 1. Изотопные показатели углерода δ13С и азота δ15N для индивидов средней поры верхнего палеолита

|

Памятник |

Страна |

δ13С (‰) |

δ15N (‰) |

Возраст, тыс. л. |

Автор |

|

Ла Рошет |

Франция |

–17,1 |

11,2 |

25 |

Orschiedt , 2002 |

|

Ил Пойнт |

Соединенное Королевство |

–19,7 |

11,4 |

24 470 ± 110 (OxA-14164) |

Schulting et al. , 2005 |

|

Брно-Французска 2 |

Чехия |

–19,0 |

12,3 |

23 680 ± 200 (OxA-8293) |

Richards et al. , 2001 |

|

Арене Кандид |

Италия |

–17,6 |

12,4 |

23 440 ± 190 (OxA-10700) |

Petitt et al. , 2003 |

|

Дольни Вестонице 35 |

Чехия |

–18,8 |

12,3 |

22 840 ± 200 (OxA-8292) |

Richards et al. , 2001 |

|

Костёнки 18 |

Россия |

–19,1 |

13,1 |

21 020 ± 180 (OxA-7128) |

Richards et al. , 2001 |

|

Костёнки 8 |

Россия |

–18,3 |

10,9 |

23 020 ± 320 (OxA7109) |

Наши данные, датировка Cиницын и др. , 1997 |

Данные, полученные для индивидов из Сунгиря, приводить, вероятно, здесь неправомерно, т. к. проведенное передатирование показало более ранний возраст погребений ( Dobrovolskaya et al. , 2011). Тем не менее отметим, что изотопные показатели для индивидов С1 и С3 ( Ibid .) чрезвычайно близки полученным для индивида Тельмановской стоянки.

Как следует из табл. 1, данные, полученные для исследуемого индивида, своеобразны и отличаются, прежде всего, несколько более низкими показателями по тяжелому азоту. Как отмечалось, судить о рационе охотников необходимо на фоне показателей основных промысловых видов. Из проведенных ранее исследований известно, что «среди фауны преобладали остатки зайца, волка; также были определены кости зубра, лошади, мамонта, северного оленя, шерстистого носорога, благородного и гигантского оленей, песца, пещерного льва. Кроме того найдены кости птиц и рыб» ( Рогачев, Аникович , 1984. С. 186). Без подробного стратиграфического и планиграфического описания залегания костей животных трудно интерпретировать полученные определения. Очевидно одно: большое разнообразие видов.

Изотопные показатели для коллагена крупных представителей ледниковой фауны (мамонт, шерстистый носорог) демонстрируют более высокое значение сигмы по азоту (около 9–10 ‰) ( Bocherens, Drucker , 2003. Р. 45; Jacobi et al. ,

2010. C. 29). Изотопные показатели других копытных (лошадь, олень) существенно ниже. Это позволяет нам предполагать, что исследуемый индивид относился к группе охотников на наземных травоядных, которые не специализировались в охоте на мамонтов и шерстистых носорогов. Вероятно, их наиболее массовой добычей были более мелкие животные.

Обсуждение возможного использования водных пищевых ресурсов (рыба, водоплавающие птицы, моллюски) важно в контексте общих трендов, выявляемых в динамике использования пищевых ресурсов на протяжении верхнего палеолита. Умение использовать водные (пресноводные и морские) пищевые ресурсы, которое зачастую рассматривают как сапиентную черту, ярко проявляется в эпоху перехода от среднего к верхнему палеолиту.

Второй слой Тельмановской стоянки датируется гораздо более поздним временем, но использование широкого спектра пищевых ресурсов во все эпохи каменного века было той поведенческой чертой, которая позволяла человеку успешно адаптироваться в нестабильных условиях. Полученные нами результаты позволяют нам с большой долей уверенности судить о том, что охота на водную фауну систематически не велась, а рыба и водоплавающая птица если и использовались в пищу, то редко. Индивид демонстрирует вариант неспециализированного охотника на различные виды травоядных животных, что в условиях относительно мягкого климата молого-шекснинского межледниковья позволяло сообществам охотников существовать, добывая себе пищу охотой не столь опасной, как охота на мамонта и шерстистого носорога.

Важно отметить, что полученные значения разительно отличаются от величин, определенных для ребенка Костёнки 18, равно как и от гораздо более ранних верхнепалеолитических представителей Костёнки 1 и Костёнки 14 (табл. 2). Приведенные данные указывают на сложную эпохальную и локальную динамику экологического окружения и традиций охоты палеолитических насельников Костёнок. Таким образом, эти памятники разделяют не только время существования и особенности материальной культуры, но и специфика охоты.

Таблица 2. Изотопные показатели углерода δ13С и азота δ15N для индивидов Костёнок

|

Памятник |

δ13С (‰) |

δ15N (‰) |

Автор |

|

Костёнки 1 |

–18,2 |

14,2 |

Richards et al. , 2001 |

|

Костёнки 8 |

–18,3 |

10,9 |

Наши результаты |

|

Костёнки 14 |

–19,4 |

13,5 |

Наши результаты |

|

Костёнки 18 |

–19,1 |

13,1 |

Richards et al. , 2001 |

Заключение

Проведенные исследования фрагментированных скелетных останков из слоя II Тельмановской стоянки позволили обсудить причины присутствия скелетированных останков в жилище. Обугливание фрагментов и скоплений кремневых орудий произошло, вероятно, не преднамеренно, а в результате пожара и разрушения. Данные о показателях содержания тяжелых изотопов азота и угле- рода дают основание предполагать, что основу рациона индивида составляла охотничья добыча – наземные травоядные млекопитающие, причем такие представители мегафауны, как мамонт и шерстистый носорог, не составляли основу рациона. Вероятно, индивид принадлежал к группе охотников, которые не специализировались в охоте на этих крупных животных. Примененные биоархе-ологические подходы помогли получить новую информацию о хозяйственной жизни и культовой практике верхнепалеолитического человека.

Список литературы Биоархеологические исследования фрагментарных палеоантропологических материалов из верхнепалеолитического жилища на стоянке Костёнки-8

- Герасимова М. М., 2010. Еще раз о палеоантропологических находках в Костенках//ЭО. № 2.

- Герасимова М. М., Астахов С. Н., Величко А. А., 2007. Палеолитический человек, его материальная культура и природная среда обитания: Иллюстрированный каталог палеоантропологических находок эпохи палеолита на территории России и смежных территорий. СПб.

- Добровольская М. В., 2010. К методике изучения материалов кремации//КСИА. Вып. 224.

- Ефименко П. П., Борисковский П. И., 1957. Тельмановское палеолитическое поселение (раскопки 1937 года)//Палеолит и неолит СССР. Т. 3.

- Звягин В. Н., 2000. Диагностические исследования в судебно-медицинской экспертизе идентификации личности//Медико-криминалистическая идентификация. М.

- Козловская М. В., 2000. Бинарные оппозиции в погребальной обрядности сунгирских захоронений//Homo sungirensis: Верхнепалеолитический человек: экологические и эволюционные аспекты исследований/Под ред. Т. И. Алексеевой, Н. О. Бадера. М.

- Обермайер Х., 1913. Доисторический человек. СПб

- Рогачев А. Н., 1960. Отчет об исследовании палеолита в Костенках в 1959 г.//Архив ИА. Р-1. 1960.

- Рогачев А. Р., Аникович М. В., 1984. Поздний палеолит Русской равнины и Крыма//Палеолит СССР/Под ред. И. И. Борисковского. М.

- Синицын А. А., Праслов Н. Д., Свеженцев Ю. С., Сулержицкий Л. Д., 1997. Радиоуглеродная хронология верхнего палеолита Восточной Европы//Радиоуглеродная хронология палеолита Восточной Европы и Северной Азии: проблемы и перспективы. СПб.

- Ambrose S. H., 1991. Effects of diet, climate and physiology on nitrogen isotope abundances in terrestrial foodwebs//Journal of Archaeological Science. 18.

- Ambrose S. H., Norr L., 1993. Experimental evidence for the relationship of the carbon isotope ratios of whole diet and dietary protein to those of bone collagen and carbonate//Prehistoric Human Bone/Еd. by J. B. Lambert, G. Grupe. Berlin.

- Bocherens H., Drucker D., 2003. Trophic level isotopic enrichment of carbon and nitrogen in bone collagen: case studies from recent and ancient terrestrial ecosystems//International Journal of Osteoarchaeology. 13.

- DeNiro M. J., Epstein S., 1981. Influence of diet on distribution of nitrogen isotopes in animals//Geochimica and Cosmochimica Acta. Vol. 45.

- Dobrovolskaya M., Richards M. P., Trinkaus E., 2011. Direct radiocarbon dates for the Mid Upper Palaeolithic (Eastern Gravettian) burials from Sunghir, Russia//Bull. Mem. Soc. Anthropol. Paris.

- Jacobi R. M., Higham T. F. G., Haesaerts P., Jadin I., Basell L. S., 2010. Radiocarbon chronology for the Early Gravettian of northern Europe: new AMS determinations for Maisieres-Canal, Belgium//Antiquity. 84.

- Jorkov M. L., Heinemeier J., Lynnerup N., 2007. Evaluating bone collagen extraction methods for stable isotope analysis in dietary studies//Journal of Archaeological Sciences. Vol. 34.

- Minagava M., Wada E., 1984. Stepwise enrichment of 15N along food chains: further evidence and relation between δ15Ν and animal age//Geochimica and Cosmochimica Acta. Vol. 48 (5).

- Orschiedt J., 2002. Datation d'un vestige humain provenant de la Rochette (Saint-Leon-sur-Vezere) par la method du carbone 14 en spectrometria de masse//Paleo. 14.

- Petitt P. B., Richards M. P., Maggi R., Formicola V., 2003. The Gravettian burial known as the Prince («Il Principe»): new evidence for age and diet//Antiquity. 295.

- Richards M. P., 2009. Stable isotope evidence for European Upper Paleolithic human diets//The evolution of Homonin diets: integrating approaches to the study of Palaeolithic Subsistence/Ed. by J.-J. Hublin, M. P. Richards. Dordrecht.

- Richards M., Petitt P. B., Stiner M. C., Trinkaus E., 2001. Stable isotope evidence for increasing dietary bread in the European Mid-Upper Paleolithic//PNAS. 98.

- Schulting R. J., Trinkaus E., Higham T., Hedges R., Richards M. P., Carde B., 2005. A Mid-Upper Palaeolithic human humerus from Eel Point, South Wales, UK//Journal of Human Evolution. 48.

- Stewart T. D., 1979. Essentials of forensic anthropology. Springfield.

- Trinkaus E., Jelinek J., Petitt P. B., 1999. Human remains from the Moravian Gravettian: The Dolni Vestonice 35 femoral diaphysis//Anthropologie. 37.

- Ulrich H. 1996. Prsedmosti -an alternative model interpreting burial rites//Anthropologie. Vol. 34.

- Walker P. L., Miller K. P., 2005. Time, temperature, and oxygen availability: an experimental study of the effect of environmental condition on color and organic content of cremated bone//American Journal of Physical Anthropology. Vol. 40.