Биоархеологический анализ фрагментарных антропологических материалов из неолитического памятника Сакаровка I (Молдавия)

Автор: Бужилова А.П.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Биоархеологические исследования

Статья в выпуске: 234, 2014 года.

Бесплатный доступ

Антропологические материалы из могильника Сакаровка I относятся к числу самых ранних на территории Молдавии. Уникальный характер Сакаровского комплекса также отражается в том, что он является самым западным местом мариупольского типа. Реконструкция образа жизни Сакаровской группы, проведенная на основе антропологических данных, показывает, что экономика этого населения, возможно, не была дифференцирована, но носила диверсифицированный характер. Это указывается не на отсутствии специфических маркеров стресса, а также на различных типах физической активности, применяемых взрослым населением. Эта ситуация обычно типична для охотников-собирателей или населения, занимающегося различными видами деятельности. Анализ пищевых предпочтений показывает, что среди населения Сакаровки были общие и регулярные кормовые традиции по сравнению с другими представителями мариупольской культуры. Было бы трудно объяснить это единообразие в отношении снижения ассортимента различных продуктов, доступных в регионе, поскольку доступность продовольственных ресурсов не меньше, чем в другой неолитической культуре мариупольского типа. Вероятно, что однородность рациона была результатом конкретных культурных инноваций.

Палеоантропология, неолит, мариупольская культура, сакаровка

Короткий адрес: https://sciup.org/14328635

IDR: 14328635

Текст научной статьи Биоархеологический анализ фрагментарных антропологических материалов из неолитического памятника Сакаровка I (Молдавия)

Для серии Сакаровка в ходе раскопок выяснилось, что большей частью кости погребенных были переотложены еще в период функционирования могильника (объект 39). При полевых работах по мере извлечения кости или группы костей из слоя им присваивался индивидуальный номер. Позднее, уже в лабораторных условиях, анализ по каждой находке с индивидуальным номером (с учетом идентифицированного пола, возраста и особенностей морфологического развития) позволил объединить некоторые группы костей как принадлежащие одному индивидууму (табл. 1).

Интересно отметить, что в самом древнем из фиксируемых археологами слое (соответствующем основанию могильника) были погребены взрослый (мужчина) с ребенком (7–9 лет) и молодая женщина (?), а на завершающем этапе – женщина с младенцем и молодой мужчина, т. е. в топографии захоронений «читается» очевидная нуклеарная единица человеческой общины – семья.

Для демографического анализа были использованы данные о 23 индивидуумах, половозрастная идентификация которых не вызвала сомнения у исследователей (табл. 2). Таким образом, можно предположить, что на протяжении всего времени функционирования могильника было захоронено не менее 5–6 мужчин, двух женщин и не менее 15 детей и подростков, причем один из мужчин был захоронен в отдельной яме, тогда как остальные члены общины – в общей могиле.

В ходе сравнительного демографического анализа групп мариупольского типа (Васильевка 2, Васильевка 5, Вовниги 1, Вовниги 2, Вольнянка, Дереивка, Капуловка, Никольское и Ясиноватка) были построены таблицы смертности (дожития) и вычислены некоторые дополнительные демографические параметры (в анализе использована компьютерная версия программы Д. В. Богатенкова; индивидуальные данные собраны по: Сурнина , 1961; Потехина , 1981; 1988; 1999; Телегин , 1991).

Анализ показателей вероятности дожития и вероятности смерти каждой возрастной подгруппы по возрастным интервалам позволил оценить репрезентативность выборок. Серии из могильников Васильевка 2 и 5, Вовниги 1 и 2,

Таблица 1. Сохранность антропологического материала из Сакаровки. Индивидуальные данные

|

№ Я Я Я я ш S Я а В |

X X я а 2 и ^ В й в в й ^ 2 s 5 в в Й в в в в § X §.я з о д О о 5 а я н а you я о *2 § ст | I 2 § я В 10 U ^ я |

В в о S >В о О в в В в О & в 1S О в В в в й о в О & О К 1S S S m |

6 В в $ 03 m о (-Г ю «й *2 я Bq =2 я а 5 0J X н о cd н ц cd о н й о § g |

о" о о m S к о о с ч о в cd О. о X ч |

в хо X ев S о X m о о ° G о ей 2 ” о О ст я О О о X X О сз S й

и щ щ |

о 04 ё; хо S |

|||||||

|

в © в в л а и © U |

cd со В cd 2 , н а а § В щ cd О 5 ^ В & В? а яр хо 0 м о и .•> н Я В У я я и « S Ч ост g ~ ч а а „ У о и ° 2 Я МО & 5 у а К ХО S X |

о 3 & в >s О >. s ’§ s в 2 в (D в ХО ОО О a S в ХО |

S о S 1S о

й ^ cd S ЕЙ |

S н о S 1S о 0J & 0J \о S н к о g cd & е |

о S S о t^ |

о о 1S о н о S S н к о g cd & е |

о К о о хо о к & cd К |

S о в ев cd К К о о m |

н к cd 1 |

X в о & о о й о о в X ю ч m о В о & о В В t^ й е в |

4 в в в н О S S в з>§ Я й ев х ев о В |

о в в о в о & cd св cd*' В о СВ о В й в в о g cd СВ О о В о хо |

)В ю о в в в о g cd св е |

|

н л а в © © К |

в В я Ю В СО . 8 1 VOO4 "О 1 S 04 Рч 40 |

Й в ^: vn |

н о . о ХО -н Рн ОО |

н о й О ; LT) 5 д ^3 |

н о В ^7 ^ч LTi 04 |

н о В ^7 чч Ю 04 |

н н о ^ 2 40 04 ХО хо ^ Вч |

н 2 ь< В о о ^ 04 40 ХО хо Вч Вч |

в о в рЛ В I к7 |

в о в р<2 В I к 2 |

|||

|

а * и b |

г 1 |

Ю) |

40 |

ОО |

04 |

7 |

о 04 |

04 |

|

"'cd' Р •о 7 н о cd Рч О ^ В cd о св 1°! И < § «D |

7 ё; ю S |

7 ё; ю S |

О\ Р4 ё; ю S |

со О В в со в CQ О В d в р о Рч со CQ р § р CQ СО СО Р в ® 5 О О', 5 &^ CQ р 1®! К и < с SS |

О\ 04 ё; ю S |

СО о в В >. СО 5 а § а О 3 & я =« й £ S Й о U н О м Ч X 4 4 — S о 4^4 той й g о а в щ В со р со 5 со р в 2 S § Р Рч О , |

||||||||

|

в н о s )S о CQ CO В ^ Й CO g P Рч e |

cd cd H в ь CO g cd P--& P cd CQ CO P В CO P CO m |

)S co н Q s )S CQ О Рч CO 40 о cd £ S >3 О CQ СО В 4 3 В СО g cd Рч е |

В О 2 р СО в р Ц В В В д СО Рч СО В В в СО g cd Рч е |

в о S )В о CQ О Р Рч СО 40 СО в Р О ю в в СО g cd Рч е |

в о S )В со СО ь в СО g cd е |

СО р о S X в в в р р СО В в р р о К |

со в в в со в о Рч cd Рч в" о 2 со в Д' в со Рч со в в в со g р S Рч^О в |

р р в в со g р Рч е |

)В р Рч в )В о CQ СО В со В Р В о р в р в в со g р Рч е |

СО в в В со В О Рч р Рч р^ в СО Рч СО в р р о со о в в со р 3 Рч^О в S? |

в о S )В со со р в ^ р в ^ |

в со р Р со Рч В )В со н о S в н в со g р Рч е |

в о 2 р со в )В со В В р" в со Рч СО в в в со g р Рч е |

со в со со о р со в в Рч р к |

|

H CO I/O |

H CO P 40 oo Рн Г- |

н СО о - О\ в^ |

н СО Р 7? 52 |

н СО Р UO |

н СО Р UO |

* н со в О\ ОО 40 со ^ |

р р о хб Р- Рн СП |

)В в в о о Рч о-т |

н со в О ; LT) В ^ Ps СП |

н со 04 |

н со р О; LD 5 д |

ю со О. ^ |

н со р . о 40 Рн О |

н со р <6 0- Рн Ю |

|

О О - (N |

О - (Р |

О - 04 |

О О - 04 |

|||||||||||

|

(N (N |

7 |

ио <Р |

О 04 |

ОО Ф |

ОО ш (р |

О\ Р4 |

о о |

СО |

го |

|||||

|

rH 3 л н ф Я я я © © л К |

S н о cd Я хо о се cd ^ СО не не я а 5 2 s н О 14 8 н 8 « В ч в § ч а И с |

)S О Й ю 2 н cd S 'cd' О Оч Оч S S Оч СО =7 о н н 2 о о о Он 2 |

IS о Й ХО н cd Я 'cd' О Оч^т Оч^т ^^ S ч Я cd а Оч ^ 5 я cd с о со о Я ^н Я . н н О О Он 2 |

||||||||||

|

о Рч 0) 5° хо'Ч О ^1 Ь г gxo |

|||||||||||||

|

>я о я СО В СО Я Я 8 о cd tt |

)S н о S X се СО в СО =1 Я ^ Я 1^ |

cd^ Я СО Оч О В cd Я О се о н to я со со g О cd я Он В ^5 S со X О я § а |

1S ЙО * О й н а 2 щ O'S В g Н й в 5 Он Я 5 ^О Й §'§■& 5 8 К 5 Я Н

cd <1> Оч ё ° й R О & 2 Ч д 2 |

>Я S о н ^ 2 а у ю я » 11 i и . 2 s о о cd о Оч 2 ^)S СО О Е £ g 5 а а ^02 |

ч & 5 § я у к Н д w cd О pq 5 о о в а и пю 2 Зй о ^i к В о и с Й ^ В нн о м н 5 3 я § g о 7=8 <0 й ч В g и & о " И 5 S ° в ч & н 3 Щ di l=t di й нО нО й В Йхо Й у и В о В g в § П m e ftd G &-& с -& |

в |

о К со Я о Оч cd Оч s' н о 2 со Я S Н S со g cd Оч е |

S о S )S СО СО я S н S СО g cd Оч е |

S Й я о я н я СО g cd Оч О § и cd Оч В о Оч ю СО я о m |

t< cd Я

о Оч ХО о я о m |

я я о я S я о в t^ |

S я о Оч о ХО о я ХО S я о ^ |

|

|

Я О Н 2 о о я Оч22 я 1 s^ |

н СО - 1=5 ХО Г- Ян У4 |

н СО Я У4 04 ОО |

н Я о- ш |

н Я Г 04 S S |

н о я о 04 ОО |

н со Я О 04 ОО |

н СО Я ю 2 Он 04 |

н СО Я го ХО -н л2 । Он ОО |

н о ^ Я К) ГО -н ХО ч-ч I о | ГП Он ОО ^Н |

н о Я ^: 04 S S |

я СО Я I к^ |

||

|

40 ш ОО |

04 |

Я Я Я cd со у 04 cd сп В |

о |

о ш о |

d |

ОО ш |

40 Ур |

40 Ш ур |

|||||

|

)S о Й в ю 2 н cd В 'cd' О В Рч Рч £ В В в В В Рч CJ ч О CQ Н н о О О ^ X |

>В В в О В 0J 8 X В 2 О О В В о У В ю а ю m |

g о ю о в н в о g cd Рч О Ы о )В В В cd Рч^ X cd О ° Рч В О ’§5 о^ cd cd m К н |

В в о В в о Рч в Рч в в й х§ о m cd ^ о о а g S Н ж a s я

со И cd Рн Ч |

В а ю X в о X а о О S с о ед О о о m В S 03 §"н 8 в в В Р cd В о ° н К о |

|||||||||||

|

о S CQ О у Рч О ю О у ю ы cd Рч к |

В о >В о О о в В ^ cd В |

О а в О В О В В О а в Рч cd К |

О о В о S |

В о >В о о У Рч ю в о ю В ^ cd В tt |

о а в О Рч S о а в о В О Рч cd Рч cd^ В о Рч О В а н в о cd а Рч^О в к* |

cd В о Рч О В а н в о g cd Рч е |

cd В о Рч О В cd Ч О о а н в о g cd Рч е |

cd В о Рч О В а н в о g cd Рч е |

о S S О I1 S ю cd Рч к |

S ю cd Рч В S ю о в t^ |

в о S )В о ю о о в а ^ cd в 1^ |

s и cd Рч В S ю о о в К |

а в О в о S |

cd В о Рч О в а н в о g cd Рч О о В S |

в о 2 о в )В о в в в cd^ о Рч о В а в о g cd Рч е |

|

н О 1=5 . 04 2 S |

н в ^: vn *7tn СП |

н О В (N ю 7 О О Рн -н |

н О В |

н о в 04 57 ^9 |

н о В \С 04 Рн Г- |

н о в \с 7 Рн Г- |

н о В \о г Рн tn |

н о В tn с? tn О - П4 |

н о В о - 04 В 7 |

н о в Рч2 Ss |

н о В tn с? tn О - П4 |

н о в ^: tn |

н о в о - оо В |

н о В \С 04 Рн ОО |

|

|

40 |

ОО |

04 |

ГЧ tn Ш |

40 Ш сч ш |

Р4 Ш |

% |

IT) 7) |

7 |

ОО 40 tn tn |

40 40 tn |

in |

Cs| ОО tn |

04 tn |

О 40 |

|

rH 3 л н ф S я ад © ад © л К |

о 40 ^ Я ад Я 40 ^ ю S |

to д ^ to к £ os R S >^ ад X и о Й Ч О о д Я ад cd ад" х" ё 5 R О о а X о & С S 8 и и cd У К[ О ° н К о |

\o ад 40 m & о cd £ ip -e- и к й ад о ад со § д й х ад у о У й к 5! о о ц R О 5 с$ л с |

|||||||||

|

cd cd н 3 ^ £ н h cd о ад Рч R 9 о >В ад О О о )Я е 8 |

Я н о S >В я я О ад ю ад н я О g cd & е |

>В ад О н В & о ад О ад ад о cd Й ® ад Й s Й над о |

В о В X В я cd ад cd О cd^ Я О & ад ад н я О g cd & О О В X S |

iS H О cd •& I ’§ n S К g H

вад s s s 5 |

В g 5 » 5s о о >к Я и ° у и 4 S я н m П У Д о & Г о Н о ад * cd гад ад х гФ з ад Й-5< 2 з В & у В а В *йе5 й 3 S й д со cd ад д cd Л |

ад о о В о S |

>в о о X В to & ад н Л о g cd & О о ад я о О ю О |

cd Н о ад о о В о S |

X S S я IB CD H о гФ Q

4 я s g |

IB CD H о s

ад H Я CD Я X 5 5 |

H и g cd -—- C P Д О ад ад н о Л ^ CD cd . r£LO—^ S й й 5 5 Й. S g |

|

|

н О Ч ю сь « 1 Рн ОО |

н О Ч . О Ю -н « 1 Рн ОО |

н О ад Ю in « 1 Рч ад- |

н ад in 7 |

ад ад \6 40 o-o. Ph -h |

н ад 7 |

)3 ад о о-т |

ад to у to Ph S -h |

Й ад >Z) c? in О - П4 |

)B ад ^. О X о p^ Sm |

ю CD ^ О- |

||

|

5 |

|

8 |

3 |

40 3 |

5 3 |

40 40 3 |

5 ш 40 |

40 m 40 |

40 40 in 40 |

04 40 40 40 |

40 |

|

S й о О ВТ д о д „ о на. д д й 2 з >1 ч о о й в о £2 s - О S > Ч О 5 Рр”-X р X Рч ^* о S Р у 2 р Р S п ° ^оРхР^ХХ pS8cps uSoo’ShoS R § д ogo s g Sg^PgSe Д о д § Р<® и g 3 S " ® я ” и g 5 « е s ^ Sg^ggCgu ч >А о й я g g I—। pq Д-1 с д д д |

g § « Й ’§ О П ° Р о- И S cd 3 2 ^ £ Р^ d и о™ S go § Й Д g оЯотЯВодЯ вУ^Ечю>„нО g§Sse3g§2 s с 8 g g i 2 я * ЗоУЗю^Й^Од ОРЯХ^дДоХ g” 5 om g g § л5«®2й81ой ООХрстодХ^ Асацпци5о Д РОКоО^Р ОолМВД^о«)ЯР gpxpgpggg 3 0^5 gee £4 В яедз^ддиди йдооЧи^деед Дтде2е22Е2 воонаооччч тажовквввв |

||

|

= a к5 ч g « a X Ю ^й Д д ЙЮ И |

р 2 Д Я о щ О СО я m 5 8 Я Рч Р СО X * Рч у л о в д ^ 8 ч д д оЗ у а В о Зв В в g д в в ® в s g н о a У -& в № |

||

|

д Р IX ^ 04 2 S |

н Ч н г<й 2 У сч г " S. I to о-, ^ сч аг-- |

||

|

ОО 40 |

к о 04 3? 40 С А |

)S S о Р р о X cd |

|

|

X cd д g is § 8 « 2 ° В о 2 2я в 2 о В « я -&>. Рее 2§1 ggs в о 2 ® з х 6 в о В д с ® S 2 о у Я 3 У А д се н и 3 2 Д я g X X 3 о о Е ® й 5 се § 5 to ° S к у х Р #§ а® Йр £Р g ^ с Й у Вч о 5 В к 2рз рё й ® g a to д . g ° 1Д^д“2°§яЗю°" о2дй2чдон>,оо ВЙНОЗдЗ«отмт дЧочуд-е^дч-^^ ^зяоЯзиоВйЧоб 2 Й О ч s ® И40 Щ Д щ asp сде о2Н< |

1S S о X Й р X S X р т \о о X Рч X К |

||

|

о а я g Гд Й 2 “ д и Д Й д В о X 3 g Щ д О О р sP я g 1 S X ps. Р g з g g X о >s" У у х ~д 3 g в 2 Д О 3 д 2 о н Рч 2 т О П о S У S X X |

д д о 2 X о У X « р И |

О м 0J 0J X Р о Р Рч X К |

р X Й X я д о S )Р о ю о р Рч ю о X X д 0J g X Рч е |

|

Д 0J X ^: 04 8.7 S S |

д о X ^: >Z4 р ДН LD ^ X |

д о X О; 1Г4 р |

|

|

о |

о S Р 0J X О X т |

X Рч 0J о и |

Таблица 2. Список индивидов, использованных в демографическом анализе

|

Пол |

Возраст (лет) |

№ костяка |

|

Объект 40: |

||

|

Муж. |

20–29 |

1 |

|

Объект 39: |

||

|

Реб. |

0,5–1 |

1 |

|

Муж. |

25–35 |

8, 54 и 57 |

|

Реб. |

6–7 |

14,17 |

|

Реб. |

9–10 |

14 |

|

Реб. |

12–13 |

20 |

|

Реб. |

? (< 7) |

27 |

|

Реб. |

9 |

35, 31 |

|

Подр. |

16–18 |

38 |

|

Жен. |

25–35 |

39 |

|

Муж.? |

25–35 |

39, 9 |

|

Подр. |

16–18 |

41 |

|

Реб. |

7–9 |

52 |

|

Жен. |

35–45 |

52/56, 25 |

|

Реб. |

8–13 |

53, 53, 57 |

|

Подр. (жен.?) |

16–18 |

59 |

|

Реб. |

5–6 |

60 |

|

Реб. |

9 |

61 |

|

Реб. |

7–8 |

63 |

|

Реб. |

? (< 7) |

67 |

|

Муж. |

20–24 |

68 |

|

Муж. |

20–29 |

69 |

|

Муж.? |

20–24 |

70 |

Никольское и отчасти Сакаровки имеют слегка деформированную структуру из-за неравномерной представленности возрастных интервалов. Тем не менее эти выборки не нуждаются в моделировании, так как кривые анализируемых показателей приближаются к теоретическим ( Бужилова , 2005).

Величина показателя среднего возраста умерших в изученных неолитических группах лежит в интервале 26,6-41,5 лет. Разброс значений широк, поскольку одновременно охватывает несколько возрастных когорт. С учетом коррекции последнего вся выборка членится на две группы: к первой относятся серии Воль-нянка и Сакаровка, ко второй – оставшиеся группы: Васильевка 2, Васильевка 5, Вовниги 1, Вовниги 2, Дереивка, Капуловка, Никольское и Ясиноватка. Первая группа характеризуется низким показателем возраста умерших, и его значения равны 27-28 лет, вторая группа включает популяции с показателем, укладывающимся в средние для неолитического времени значения признака (35–40 лет).

Сравнительный анализ продолжительности жизни с учетом гендерных групп также позволяет выделить два кластера. К первому относятся Сакаровка, Воль-нянка и Вовниги 2, где средняя продолжительность жизни у женщин выше, чем у мужчин. Ко второму кластеру относятся серии, у которых отмечается закономерное для эпохи превышение продолжительности жизни у мужчин по сравнению с женщинами (табл. 3).

Попробуем объяснить своеобразие серий Вольнянка и Сакаровка, оценив другие демографические показатели. Так, в этих сериях отмечается высокий процент детской смертности (от 34 до 52%), тогда как в остальных выборках он не больше 26% (табл. 3). Вольнянка и Сакаровка объединяются и практическим отсутствием людей старше 50 лет, в то время как в сериях Дереивка, Капуловка и Никольское их около 9%, в Вовнигах 1 и 2 – 13–14%, а в Васильевке – 2 и 5%, Ясиноватке – 15–16% людей зрелого возраста.

Сакаровка и Вольнянка дают самые высокие показатели общего размера семьи (10–11 и 6–7 человек соответственно), а остальные группы демонстрируют средние теоретические значения (3–4 человека). Коэффициент зависимости неработоспособного населения к работоспособному для Сакаровки и Вольнянки наибольший в представленных сериях. Длина поколения во всех исследованных группах варьирует в допустимых пределах (табл. 3).

Как указывалось выше, серия Сакаровка представлена несколько деформированной выборкой, что, на первый взгляд, и влияет на выявленные особенности демографических параметров. Однако демографический профиль Сакаров-ки наиболее близок Вольнянке – выборке, не имеющей половозрастной деформации. Следовательно, демографические особенности популяций Сакаровка и Вольнянка следует рассматривать как более или менее объективные.

Таким образом, сравнительный анализ неолитических групп из могильников мариупольского типа дает возможность говорить о двух вариантах биологического развития популяций. К первому, характеризующемуся низкой продолжительностью жизни, высокой детской смертностью и более продолжительной жизнью женщин по сравнению с мужчинами, относятся Сакаровка и Вольнянка. Ко второму типу, обусловленному более или менее высоким уровнем продолжительности жизни, заниженной детской смертностью и более высокой продолжительностью жизни мужчин по сравнению с женщинами, относится большинство выборок.

Аналогичное распространение двух вариантов биологического развития популяций фиксируется в неолитических группах Ближнего Востока (Левант). На этой территории распространены в равной степени варианты как одиночных, так и групповых (массовых) захоронений. Население, практиковавшее групповые захоронения, делится на: 1) группы с невысокой продолжительностью жизни (около 30 лет), высокой детской смертностью (до 40 %), малочисленностью или отсутствием людей зрелого и пожилого возраста; 2) группы с закономерной для эпохи продолжительностью жизни, невысокой детской смертностью и низким числом людей пожилого возраста ( Smith et al ., 1984).

Как видим, серии Сакаровка и Вольнянка в полной мере соответствуют группам первого типа коллективных захоронений, отмеченного исследователями в Леванте. Для населения этих отдаленных территорий совпадают не просто тенденции, а абсолютные значения демографических показателей, что может свидетельствовать о закономерности выявленной модификации ( Бужилова , 2005).

Таблица 3. Демографические показатели для различных неолитических групп мариупольского типа

|

© н © 3 ф к 3 6 |

с< |

8 |

ОО |

rq |

1 |

1 |

oo" oo rq" |

|

© © ф & © © и |

qo qD rq |

*4 rq" |

о |

°Ч Si |

о |

'—^ |

oo rq |

|

© © М з © 3 |

m |

qo 8 |

О\ оо" |

rq |

V |

o" |

oo" |

|

© © у |

°ч |

О\ |

О\ |

rq |

qo |

o" |

oo rq" |

|

© © 3 © © |

°ч |

Г^ |

ОО' оо" |

rq |

^l |

o" |

qD |

|

© 3 к 3 3 ч © ю |

rq^ оо" rq |

о. |

rq" |

rq |

qo" |

qo |

°4 O\ rq |

|

eq 3 3 3 3 © ю |

rq^ чо |

О\ qo |

rq" |

qo" rq |

^ |

o" |

O\ qo" |

|

3 3 3 3 © |

5 |

rq |

2 |

O\ rq |

m" |

o" |

^l |

|

ю © 3 © 3 © м |

m |

о |

°ч |

r^ rq |

m" |

o< ^4 |

|

|

eq © 3 © 3 3 © м |

сп |

о |

я. |

qo" rq |

qo rq" |

O\ |

|

|

и — и >^ |

в ^ g s © о KL о |

3 ё е Н g g ^ ti^ © S © Д § G 8 R. Ч S m |

© s о 3 © 3 ^ s H 45 |

a g >3 ^ 3 3 о © |

>3 ° i § 3 0^0 H C s о ° i § g § 8 S g u o® S H н о p © © © К co 3 3 S3 |

1 * 5 | 8^1 |

Следует отметить, что современный демографический профиль неурбанизированных групп (популяций слаборазвитых стран) с высоким потенциалом репродуктивности и низкой продолжительностью жизни наиболее близок выделенному для серии Сакаровка варианту развития ( Бужилова , 1997). Конечно, для современных популяций уровень дожития значительно выше, чем мы фиксируем в неолитических группах, однако демографический профиль имеет очевидную аналогию. Завышение средней продолжительности жизни у женщин по сравнению с мужчинами в сериях Сакаровка и Вольнянка еще больше приближает эти неолитические группы к современному варианту развития населения слаборазвитых стран.

Итак, по данным демографии, население Сакаровки – это т. н. молодая или растущая популяция с активным репродуктивным потенциалом и вместе с тем невысокой продолжительностью жизни поколения. По аналогии с ближневосточными неолитическими группами и современными доиндустриальными обществами этот профиль должен быть свойственен оседлому земледельческому (или с элементами земледелия) населению. Палеоэтноботанические исследования на территории поселения Сакаровка показали, что население возделывало пшеницу (однозернянку, двузернянку, спельту и карликовую), две разновидности ячменя, просо, горох. Жители начинали вводить в культуру такие плодовые растения, как яблоня (груша), алыча, слива, терн, вишня (черешня) и виноград. Собирали желуди, лещину, щавель. Очевидно: по богатству и разнообразию возделываемых культур поселение сопоставимо с трипольскими поселениями периода расцвета. К этому следует добавить, что на сопредельных синхронных памятниках Румынии и Венгрии известны единичные находки едва ли трети из списка растений Сакаровки ( Кузьминова и др. , 1998).

К реконструкции занятий и образа жизни популяции

Анализ маркеров физиологического стресса по материалам серии Сака-ровка дает дополнительную информацию для реконструкции занятий и образа жизни популяции. Так, отсутствие кариеса и его последствий позволяет говорить о сбалансированной диете с достаточным уровнем белков и углеводов. Очевидно, доля сахарозы и фруктозы была умеренной. Отсутствие зубных патологий, признаков анемии, цинги и рахита у детей указывает на сбалансированное питание. Уровень гельминтозов невысок, так как нет признака анемии – Cribra orbitalia.

Анализ последствий лихорадок и других патологий, включающих стрессовый механизм задержки ростовых процессов, показал, что и эти заболевания были исключительно редки. Зафиксированы единичные свидетельства нарушения ростовых процессов в детском возрасте: эмалевая гипоплазия у женщины 30–39 лет (№ 25) на зубах нижней челюсти (возраст образования 1–1,5 года) и линии Гарриса у ребенка 8–10 лет (№ 44), молодого мужчины 20–29 лет (№ 46). Следует обратить внимание, что пищевых ресурсов в группе было достаточно, поскольку образование эмалевой гипоплазии в 1–1,5 года – время обычного перехода детей от молочной диеты к взрослой пище ( Бужилова ,

1998). Исследования английских ученых подтверждают выявленную тенденцию по другим антропологическим материалам мариупольской культуры. Они отмечают отсутствие кариеса, наличие нескольких случаев эмалевой гипоплазии в разных выборках и всего один вариант возможной анемии на примере индивида из неолитической выборки Дереивки ( Lillie, Richards , 2000).

Анализ физической активности населения Сакаровки позволяет говорить только об общей недифференцированной нагрузке на скелет. Такой вариант развития характерен для охотников-собирателей и населения с комплексным типом хозяйствования ( Бужилова , 1995; 2005). Для Сакаровки известны единичные наблюдения, где отмечается более дифференцированный уровень формирования мышечной компоненты и «натруженности» суставных поверхностей. Так, зафиксировано развитие усиленного костного рельефа в области присоединения ягодичных и икроножных мышц у молодой женщины (в комплексе костей взрослых № 1), дельтовидной мышцы на плечевой кости у мужчины 20 – 29 лет (об. 40) и у мужчины 25–35 лет (№ 57; соотносится с № 8, 54). Уплощение суставной площадки на шейном позвонке у молодого мужчины 20–25 лет (№ 68) вследствие механической нагрузки. По данным Т. Моллесон ( Molleson , 1996), такое повреждение отмечается у индивидуумов из-за регулярного ношения тяжести на голове.

Два случая травм, обнаруженных в мужской группе, не дифференцируют тип физической активности. Это заживший перелом в нижней трети лучевой кости у молодого мужчины (№ 2). У другого мужчины 20–29 лет (№ 69) в области левого голеностопного сустава отмечены последствия травмы: на малоберцовой кости рядом площадь соответствующей суставной площадки увеличена из-за смещения кости. Характер повреждений указывает на случайность полученных травм (неудачное падение). Кроме того, травмы фиксируются только у мужчин, что является косвенным свидетельством большей мобильности этой части населения Сакаровки.

Таким образом, по результатам палеопатологического анализа не выявлено факторов, негативно влияющих на развитие популяции Сакаровка. Вкупе с благоприятными демографическими показателями, свидетельствующими об определенной биологической адаптации группы, можно охарактеризовать население как оседлое или полуоседлое, тип хозяйствования которого комплексный с элементами земледелия.

К реконструкции питания

По результатам химического анализа костной ткани нескольких индивидов из серии Сакаровка удалось выяснить, что процент белковой пищи был достаточно высок; возможно, в состав диеты входили продукты рыболовства. Растительная пища не занимала доминирующего положения. Таким образом, можно предположить комплексный тип питания населения Сакаровки ( Козловская , 2002).

Отсутствие зубных патологий, признаков анемии, цинги и рахита в детской части выборки также указывает на сбалансированное и комплексное питание населения. Среди особенностей диеты следует назвать вероятное присутствие орехов или другой твердой пищи. Так, у молодого мужчины (№ 69) на первых коренных зубах верхней челюсти отмечены незначительные сломы коронок, возможно вследствие надкуса твердой пищи.

По данным английских исследователей, у другой части «мариупольского» населения (Дереивка, Марьевка, Никольское, Осиповка, Васильевка 2, 3 и 5, Вовниги и Ясиноватка), так же как и у «сакаровцев», не обнаружено кариеса. Зубной камень отмечен в нескольких случаях в каждой выборке, причем проведенный статистический анализ дает основание утверждать, что у мужчин этот показатель встречается намного чаще, чем у женщин, и эта тенденция статистически достоверна. Исследователи утверждают, что гендерная разница связана, скорее всего, с неодинаковыми вариантами диеты: у мужчин пища была более насыщена белковой компонентой, чем у женщин. Авторы исключают версию частого недоедания в женской части «мариупольских» групп, так как нет к тому палеопатологических свидетельств. Население в неолитическую эпоху не выделяется по типу предпочтения пищи, а демонстрирует широкий набор продуктов, связанных с охотой, рыболовством и собирательством ( Lillie, Richards , 2000).

Проведенный нами сравнительный хронологический анализ по результатам изменчивости маркеров пищевого стресса позволил определенно отделить «мариупольское» население от «классических мясоедов» более древних эпох (палеолита) ( Бужилова , 2005). При сравнении доля растительной пищи в период расцвета мариупольской культуры заметно превалирует. Кроме того, анализ показателей на индивидуальном уровне дал основание говорить о большем разнообразии персональных пищевых предпочтений, чем отмечается в более ранние эпохи. Подтверждается и тезис английских коллег о формировании гендерных различий в диете. Сравнительный анализ показал, что в питание женской части популяций мариупольской культуры включалась значительная доля растительных компонентов. Питание детей было насыщено белками и, по сути, сравнимо с едой мужчин. Следует обратить внимание, что среди детей также присутствуют варианты индивидуальных пищевых предпочтений. Например, по одному из образцов реконструируется питание рыбой в сочетании с растительной пищей (Там же).

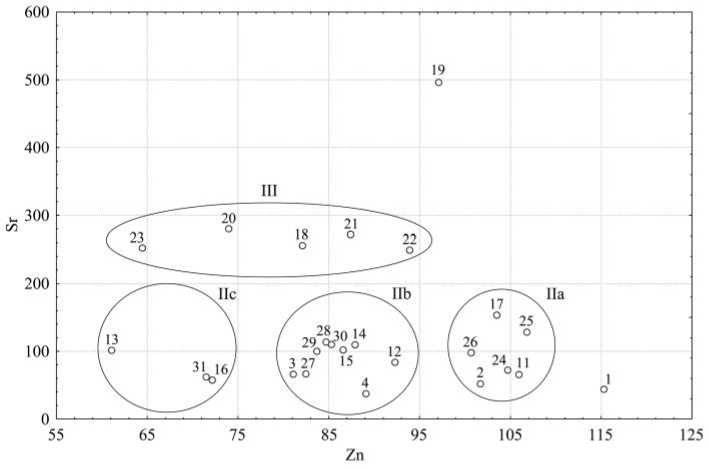

Опираясь на данные М. К. Козловской (2002), для серии Сакаровка можно реконструировать определенное однообразие пищевых предпочтений с выделением двух условных подвариантов. Так, индивидов из погребений объекта 39 (скелеты 69 и 70) и мужчину из объекта 40 можно отнести к тому варианту, где доля растительной пищи в диете несколько выше, чем у типичных «мясоедов» палеолита. Наиболее высокая доля растительной пищи отмечается у двух индивидов из массового погребения: женщины, захороненной в числе последних (объект 39 н/р, № 1б, длинные кости над захоронением младенца), и мужчины (№ 68). А индивид, останки которого были обнаружены в культурном слое над могильником (объект 42), демонстрирует вариант диеты, приближающийся к типичному для «мясоедов» (рис. 1). Если обратить внимание на хронологию исследованных образцов, то, несомненно, индивид с типичной белковой диетой (объект 42) отражает более поздние этапы функционирования памятника, тогда как остальные могут быть отнесены к периоду не позднее V тыс. до н. э.

Рис. 1. Соотношение микроэлементов цинка и стронция в костной ткани индивидов эпох камня, бронзы и раннего железа

1 – Сунгирь 1; 2 – Сунгирь 2; 3 – Сунгирь 3; 4 – Сунгирь 4; 11 – Сакаровка поселение, объект 42; 12 – Сакаровка могильник, объект 40; 13 – Сакаровка могильник, объект 39, погр. 68; 14 – Сакаровка могильник, объект 39, погр. 69; 15 – Сакаровка могильник, объект 39, погр. 70; 16 – Сакаровка могильник, объект 39, погр. над реб.; 17 – Алтын-тепе (22 инд.); 18 – Малаи, новотиторовская культура (8 инд.); 19 – Малаи, катакомбная культура (9 инд.); 20 – Малаи, срубная культура; 21 – Великент склеп 11, муж.; 22 – Великент склеп 11, жен.; 23 – Великент склеп 11, муж.?; 24 – Колбино-Терновое; 25 – Репная Балка; 26 – Першин, муж., срубная культура; 27 – Горный поселение, срубная культура; 28 – Комиссарово, кург. 1, погр. 4, срубная культура; 29 – Комиссарово, кург. 1, погр. 9; срубная культура; 30 – Комиссарово, кург. 1, погр. 11, срубная культура; 31 – Комиссарово, кург. 1, погр. 12, сарматская культура. (Собрано по данным М. В. Козловской, 1996; 2000; 2002.)

И все же в сравнении с другими представителями мариупольской культуры население Сакаровки оказывается более плотоядным. Есть основание предположить, что у «сакаровцев» разница в предпочтении белковой пищи не согласуется с распределением по полу. Иначе говоря, эта диета в равной мере характерна как для мужчин, так и для женщин. Возможно, подобное отличие по типу питания жителей Сакаровки от других представителей мариупольской культуры определяется особенностями социальной и экономической организации.

К реконструкции погребального обряда

Дополнительное исследование костных останков методами судебно-медицинской экспертизы позволило оценить некоторые особенности погребальной традиции, возможно бытовавшие в то время.

В той части коллекции, которая не поддается дифференциации по индивидам, был обнаружен фрагмент первого шейного позвонка (№ 11ы). Дуга позвонка разрушена при жизни или в момент смерти индивида, края дефекта острые, что позволяет с большой долей условности предположить вариант декапитации (отчле-нения головы). Локализация разрушения на уровне первого шейного позвонка указывает, что декапитация могла быть осуществлена в момент вертикального положения жертвы ( Manchester , 1978; Масленников, Бужилова , 1999). К сожалению, фрагментарность выявленного наблюдения не позволяет провести более обстоятельную реконструкцию событий. Остается лишь напомнить, что в отдельных могильниках мариупольского типа фиксировались расчлененные скелеты и трепанированные черепа ( Гохман , 1966; Телегин , 1991; Потехина , 1999).

В связи с этими наблюдениями следует отметить, что на некоторых трубчатых костях нижних и верхних конечностей взрослых особей в серии Сакаровки встречаются вертикально ориентированные сколы по диафизам и горизонтальные – в области метафизов, возможно вследствие преднамеренного разрушения. Особенно отчетливо искусственный характер разломов виден на фрагментах локтевой кости (разбит верхний эпифиз) мужского скелета (№ 64/ы по полевой нумерации) и на двух фрагментах левой плечевой кости (разбиты эпифизы) женщины (№ 1б по полевой нумерации).

О неслучайности выделенных наблюдений в первом случае (№ 64/ы) говорят некоторые дополнительные факты. Так, в этом же квадрате найдены мелкие фрагменты обожженных трубчатых костей (№ 65/ы). К сожалению, сохранность ткани не позволяет определенно отнести их к человеческим. Тем не менее свидетельства преднамеренного разрушения костей в сочетании с использованием огня для сожжения костей животного или человека дают основание поднять вопрос о существовании некоего погребального (?) ритуала в группе. К несчастью, археологические свидетельства этого отсутствуют.

Напротив, для второго случая (№ 1б) мы располагаем отчетливыми доказательствами совершенного ритуального действа. Останки женщины № 1б и мужчины № 68 были использованы в захоронении младенца (скопление костей № 1). Как указывают исследователи этого могильника ( Ларина, Дергачев , 2003), при расчистке погребения младенца обнаружилось, что костяк располагался в углу сложной треугольной конструкции, состоящей из трех бедренных, положенных на них двух большеберцовых и под углом к ним плечевых костей взрослых мужчины и женщины. Сверху детский костяк был перекрыт малоберцовыми костями женщины. Как видим, плечевые кости женщины были не просто изъяты, а намеренно разрушены при перезахоронении.

Заключение

Проведенная по данным палеодемографии и палеопатологии реконструкция особенностей жизнедеятельности группы из Сакаровки показала, что тип хозяйствования этого населения, возможно, был недифференцированным и приближался к комплексному. На это указывают не только отсутствие специфических маркеров стресса, но и обнаруженные разнообразные варианты двигательной активности взрослого населения. В целом для этой группы не замечено каких-либо специализированных опорно-двигательных комплексов – маркеров двигательной активности. Такая особенность, как правило, отмечается при оценке жизнедеятельности охотников-собирателей и населения с комплексным типом хозяйствования.

Анализ пищевого предпочтения среди групп мариупольского типа показал, что в серии Сакаровки намечается унификация пищевой традиции по сравнению с другими группами. Эту тенденцию трудно объяснить снижением пищевого разнообразия в регионе, поскольку по насыщенности ресурсов он не только не уступает остальным ареалам неолитической культуры мариупольского типа, но, возможно, и превосходит их. Следовательно, унификация диеты может происходить в связи с определенными культурными инновациями. Однако другие индикаторы, анализируемые по антропологическим особенностям, не позволяют утвердительно выделить хозяйственную специализацию группы. Очевидно, перед нами лишь начальный процесс обособления, который может быть зафиксирован методами антропологии только на этапе радикальной специализации групп.

Благодарности

Пользуясь случаем, выражаю признательность авторам раскопок Института археологии Академии Наук Молдовы О. В. Лариной и В. А. Дергачеву за предоставленную возможность подробного исследования антропологического материала из Сакаровки и знакомство с архивными данными. Благодарю за помощь в совместной работе коллег С. И. Круц и А. М. Варзаря, а также Д. В. Богатенкова за содействие и помощь при использовании его авторской демографической компьютерной программы.

Список литературы Биоархеологический анализ фрагментарных антропологических материалов из неолитического памятника Сакаровка I (Молдавия)

- Бужилова А.П., 1997. Изучение возрастных пирамид и показателя среднего возраста смерти в археологическом контексте (по антропологическим и историческим материалам древнерусского населения)//Новые методы и новые подходы в современной антропологии: материалы первой конф. Рос. отделения Европейской антропологической ассоциации ./Отв. ред. Т.И. Алексеева. М.: Старый сад. С. 33-44.

- Бужилова А.П., 1998. Возможность реконструкции физических нагрузок по костным останкам//Историческая экология человека: Методика биологических исследований/Отв. ред. Е.З. Година. М.: Старый сад. С. 147-150.

- Бужилова А.П., 2005. Homo sapiens: история болезни. М.: Языки славянской культуры. 320 с.

- Великанова М.С., 1975. Палеоантропология Прутско-Днестровского междуречья. М.: Наука. 283 с.

- Гойхман В.А., 1966. О трепанации черепа в эпоху мезолита//Вопросы антропологии. Вып. 23. С. 111-118.

- Гохман И.И., 1966. Население Украины в эпоху мезолита и неолита: (Антропологический очерк). М.: Наука. 197 с., 14 л.

- Козловская М.В., 1996. Экология древних племен лесной полосы Восточной Европы: (Антропологический очерк). М.: ИА РАН. 243 с.

- Козловская М.В., 2000. Результаты химического анализа костной ткани подростков Сунгирь 2 и Сунгирь 3//Homo sungirensis. Верхнепалеолитический человек: экологические и эволюционные аспекты исследования/Отв. ред. Т.И. Алексеева, Н.О. Бадер. М.: Научный мир. С. 299-301.

- Козловская М.В., 2002. Пищевые новации производящего хозяйства//OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии: сб. ст. М.: ИА РАН. Вып. 1-2. С. 26-45.

- Круц С.И., Бужилова А.П., Варзарь А.М., 2003. Антропологические материалы из неолитического могильника Сакаровка 1//РА. № 2. С. 104-118.

- Кузьминова Н.Н., Дергачев В.А., Ларина О.В., 1998. Палеоэтноботанические исследования на поселении Сакаровка 1//Revista arheologica. № 2. P. 166-182.

- Ларина О.В., Дергачев В.А., 2003. Могильник мариупольского типа в Молдавии//РА. № 2. С. 93-103.

- Масленников А.А., Бужилова А.П., 1999. «Ифигения на Меотиде» (материалы к обсуждению существования ритуальной декапитации в античном Приазовье)//Древности Боспора. 2. М.: ИА РАН. С. 174-183.

- Потехина И.Д., 1981. К вопросу о продолжительности жизни человека каменного века на Украине//Древности Среднего Поднепровья: сб. науч. тр./Отв. ред. И.И. Артеменко. Киев: Наукова думка. С. 21-30.

- Потехина И.Д., 1988. Краниологические материалы из могильника Ясноватка на Днепре//СА. № 4. С.18-25.

- Потехина И.Д., 1999. Население Украины в эпохи неолита и раннего энеолита (по антропологическим данным). Киев. 216 с.

- Сурнина Т.С., 1961. Палеоантропологические материалы из Вольнянского неолитического могильника//ТИЭ. Т 82. С. 144-153.

- Телегин Д.Я., 1991. Неолитические могильники мариупольского типа. Киев: Наукова думка. 95 с. (Свод археологических источников.)

- Lillie M.C., Richards M., 2000. Stable isotope analysis and dental evidence of diet at the Mesolithic-Neolithic transition in Ukraine//Journal of Archaeological Science. Vol. 27. P. 965-972.

- Manchester K., 1978. Executions in West Yorkshire. Scientist Presents 5. Leeds; Yorkshire: Archaeological Society.

- Molleson T., 1996. Skeletal evidence for identity and role in the Neolithic//«L’identite des populations archeologiques»: XVIe recontre internationale d’archeologie et d’Histoire d’Antibes. Antibes: APDCA. P. 345-350.

- Smith P., Bar-Yosef O., Sillen A., 1984. Archaeological and skeletal evidence for dietary change during the late Pleistocene/early Holocene in the Levant//M.N. Cohen, G.S. Armelagos (eds). Paleopathology at the origins of agriculture. London. P. 101-136.