Биоархеология неандертальских погребений с территории Франции и Крыма

Автор: Медникова М.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Биоархеологические исследования

Статья в выпуске: 238, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет результаты нового исследования неандертальскихскелетов из гротов Ля Феррасси во Франции и Киик-Коба в Крыму. Основное внимание уделялось описанию останков ювенильных особей. Обнаружены палеопатологические проявления, в том числе благодаря использованию цифрового микроскопа,у неандертальских младенцев периода грудного вскармливания - Ля Феррасси 8, 6,4, 4 бис, а также у младенца Киик-Коба 2. Среди выявленных симптомов: последствия эндокраниальных геморрагий, истончение компактного слоя подвздошнойкости, оссифицированные гематомы, периостит и криброзные изменения на крупных костях конечностей (преимущественно на бедренных и костях голени). В рамках дифференциальной диагностики рассмотрены возможные причины патологий.Наиболее вероятной представляется гипотеза о пищевой недостаточности, а именно об авитаминозе С, провоцировавшем развитие младенческой цинги. Эти данныепозволяют уточнить диагноз взрослого неандертальца Ля Феррасси 1, возможно,страдавшего, помимо легочного заболевания, тем же недугом. Результаты рассмотрены на фоне сведений о питании неандертальцев. Сделан вывод, что условия ледникового периода и специфика пищевых традиций создавали отдельные риски дляздоровья европейских палеоантропов.

Неандертальцы, ля феррасси, киик-коба, дети, палеопатология, биоархеология, пищевой стресс, витаминная недостаточность, младенческаяцинга

Короткий адрес: https://sciup.org/14328155

IDR: 14328155

Текст научной статьи Биоархеология неандертальских погребений с территории Франции и Крыма

Изучение ископаемых форм в эволюционной антропологии традиционно ставит во главу угла обсуждение таксономического положения представителей рода Homo. Успехи в этом направлении, в том числе благодаря интенсивным палеогенетическим исследованиям последних лет, затеняют другие важные области, в которых может быть достигнут существенный прогресс. Так, чрезвычайно перспективной представляется разработка биоархеологических аспектов изучения памятников, сопряженных с существованием неандертальского таксона.

На современном этапе развития антропологии считается общепринятым, что неандертальцы – древняя человеческая популяция Европы и частично Западной и Центральной Азии по меньшей мере от 200 тыс. до 30 тыс. л. н., которая отличалась значительной морфологической и поведенческой изменчивостью, была очень динамична и способна к быстрым миграциям на большие расстояния ( Hawks , 2012). После открытия, что неандертальцы обладали способностью членораздельно говорить и что они даже изготавливали музыкальные инструменты, произошло радикальное изменение взглядов на этих ископаемых людей: от «полуобезьяны» до разумного вида-двойника или дублера современного человека ( Вишняцкий , 2010).

Данная публикация посвящена контекстуальному обсуждению хорошо известных палеоантропологических находок – Ля Феррасси во Франции и Киик-Коба в Крыму. В основе нашей работы лежат оригинальные наблюдения. Обследованию были подвергнуты материалы из коллекции Музея Естественной Истории (Музея Человека) в Париже и Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры) РАН в Санкт-Петербурге. Производилась фиксация палеопатологических проявлений. Измерения проводились электронным калипером. Микросъемки выполнены цифровым микроскопом Levenhuk DTX 90, позволяющим увеличивать изображение до 300 раз. Основное внимание уделялось описанию останков ювенильных особей.

Ля Феррасси

Ля Феррасси – одно из двух местонахождений во Франции, предоставивших убедительные доказательства преднамеренных неандертальских захоронений ( Chase, Dibble , 1987). Человеческие кости были обнаружены здесь еще в 1909 г. ( Capitan, Peyrony , 1912; 1921; Peyrony , 1934; Heim , 1976; 1982).

Первые исследователи не проследили края погребальной ямы. Однако зафиксировано, что двое взрослых, мужчина (Феррасси 1) и женщина (Феррас-си 2), были найдены голова к голове, наподобие погребенным в верхнепалеолитическом двойном захоронении Сунгирь 2/3.

Другие останки принадлежали детям. Археологическая информация достаточно противоречива, число детей Феррасси и их порядковые номера в разных публикациях отличались.

К примеру, Ф. Чейз и Х. Диббл ( Chase, Dibble , 1987. P. 276) в обзорной статье, посвященной символизму в эпоху среднего палеолита, отмечали: «Четыре других индивидуума, ребенок 10 лет (Феррасси 3), новорожденный (Феррасси 4a, 4b), трехлетний ребенок (Феррасси 5) и остатки плода (Феррасси 6) были извлечены из ямок или углублений. Кроме того, были обнаружены девять небольших земляных насыпей вдоль других углублений».

Упомянутое выше количество неандертальских детей противоречит большинству антропологических работ, в которых останки индивидуумов с шифрами Ля Феррасси 4/Ле Мустье 2a и Ля Феррасси 4b/Ля Феррасси 4 соответствуют двум новорожденным, а Феррасси 6 – это трехлетний ребенок.

В наиболее детальном описании Эйма ( Heim , 1982) так называемый Блок А включает останки трех маленьких детей: Ля Феррасси 4 (№ 23.647 A 1, fetus), Ля Феррасси 4 бис (№ 23.647 A 2, новорожденный). К Блоку В относятся Ля Феррасси 3 (№ 23.647В, 10 лет). Ля Феррасси 5 – это плод, Ля Феррасси 6 (№ 23.648) – ребенок 3 лет, Ля Феррасси 8 – ребенок 2 лет. В книге Эйма (Ibid.) описаны останки 6 неполовозрелых неандертальцев, и вместе с взрослыми общее количество из Феррасси составляет 8 человек.

Ю. А. Смирнов (1991. С. 125, 126), опиравшийся в своем фундаментальном труде на несколько более раннюю работу Эйма, приводит другое обозначение детей Феррасси: погребение 3 – 10-летний, погребение 4а – «доношенный зародыш», погребение 4б – 15-дневный ребенок, погребение 5 – 7–8 месяцев, погребение 6 – ребенок 3 лет, погребение 7 – ребенок 2 лет. В более поздней работе Ю. А. Смирнов (2010. С. 123) приводит следующую нумерацию: № 1 – мужчина 45 лет, № 2 – женщина 25–30 лет, № 3– ребенок 10 лет, № 4бис – новорожденный (15 дней), № 5 – новорожденный (7–8 месяцев), № 6 – ребенок 3 лет, № 7 – ребенок (23 месяца).

Во избежание путаницы в данной работе мы будем опираться на шифры Музея человека, возрастные определения из поздней работы Эйма и корректировать их собственными наблюдениями.

П. Петтит ( Pettitt , 2002) предложил разностороннее обсуждение обращения неандертальцев с умершими. Его главный вывод – в позднем среднем плейстоцене они помещали покойных в нетронутом природном окружении. В то же время, после 70 тыс. л. н. неандертальские группы погребали детей, иногда пар-циально, в ямах; и взрослых, и детей хоронили в неглубоких могилах. По Петтиту, возможно, некоторые места служили погребальными центрами, и тогда их функцией было сохранять память неандертальских групп через физические обозначения могил или через социальную традицию. Жизнь неандертальского социума фокусировалась на телесности, лежавшей в основе личностных связей, и неудивительно, что человеческое тело подлежало посмертному обращению.

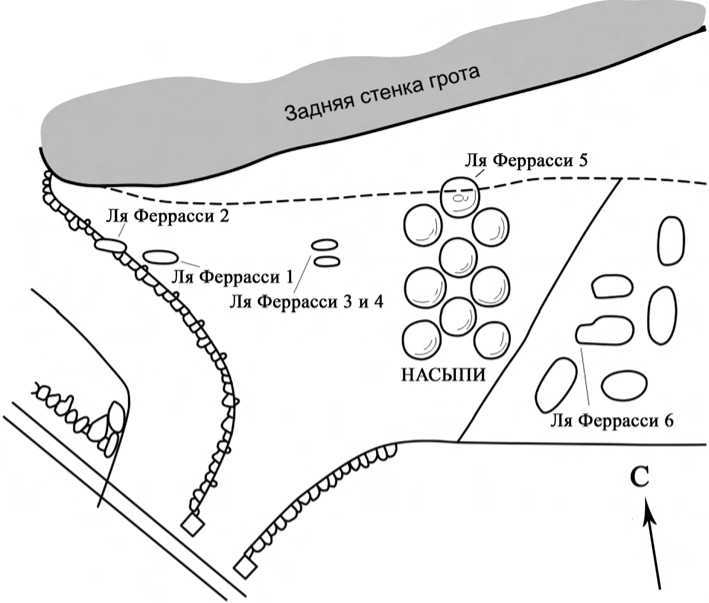

Примечательно, что даже Петитт называет другое число останков: «Грот Ля Феррасси в Дордони сохранил семь ( ! – M. M .) неандертальских скелетов. Два из них (Ля Феррасси 1 и 2) были почти полными,… такая сохранность слишком экстраординарна, чтобы быть случайной (Ossa, comment to Gargett: 183). Почти полностью сохранившиеся останки взрослого мужчины Ля Феррасси 1 находились в задней части грота... В первоначальном докладе комиссии, включавшей очевидцев раскопок 1912 г. ( Peyrony , 1934), было определенно отмечено, что эти ямы появились в результате преднамеренных действий» ( Pettitt , 2002. P. 6) (рис. 1).

«Капитан и Пейрони ( Capitan, Peyrony , 1912. P. 439, 440) идентифицировали две погребальные ямы в мустьерском слое C/D в Ля Феррасси. Каждая из них на плане почти округлая, около 70 см в диаметре, 30–40 см глубиной, в сечении полусферическая, в форме миски. Одна из них содержала останки 10-летнего ребенка (Ля Феррасси 3), среди которых отсутствовали туловище и нижние конечности, в другой яме были плечевая и бедренная кости плода (Ля Феррасси 4) и новорожденного (Ля Феррасси 4а). Еще одна яма, в которой найден Ля Ферра-си 5, диаметром 30–40 см, не была должным образом зафиксирована в момент

Рис. 1. План грота Ля Феррасси с обозначением локализации погребенных, ям и насыпей (по: Peyrony , 1934). На плане отсутствует место находки Феррасси 8, обнаруженного в 1973 г. между Ля Феррасси 5 и задней стенкой грота (по: Heim, 1982. P. 7)

раскопок, и ее глубина осталась неизвестной, но не меньше 5 см. Хотя сложно представить, что насыпь над этой ямой – погребальный маркер, можно, по крайней мере, предположить преднамеренное размещение парциальных останков плода на дне ямы. В дополнение, очень большое углубление, возможно, естественного происхождения вместило парциальный скелет ребенка (Ля Феррасси 6). Оно накрыто блоком известняка, поверхность которого гравирована углублениями, которые Пейрони считал делом рук неандертальцев» ( Capitan, Peyrony , 1912. P. 12).

Принимая во внимание состав выборки из грота Ля Феррасси, которая включает взрослых мужчину и женщину, новорожденных, детей завершения периода грудного вскармливания (2–3 года), десятилетнего ребенка, можно констатировать, что это репрезентативное отражение местного неандертальского социума в целом. Данные антропологии и палеопатологии могут прояснить обстоятельства жизни европейских палеоантропов в этот период.

Патологические особенности неандертальских детей из грота Ля Феррасси

Коробка 48. № 28106. Ребенок Феррасси 8. По Эйму ( Heim , 1982. P. 12), биологический возраст индивидуума составляет не более 2 лет или 22–26 месяцев от рождения. Имеются затылочная и фрагментарные теменные кости, небольшие части лицевого скелета (?), зубные остатки, элементы 12 позвонков и крестца, 47 элементов ребер, части тазового пояса и фаланга.

Используя увеличение примерно в 20 раз, нам удалось обнаружить атипичные структурные изменения на внутренней поверхности затылочной кости, где отчетливо видны оссифицированные гематомы (цв. рис. 2 а, б : с. 335).

Среди останков этого же ребенка имеется 7 ребер. При визуальном осмотре на их поверхности распознаются пластинчатые периостальные структуры, особенно хорошо заметные на трех крупных фрагментах. Они могли быть результатом витаминной недостаточности, инфекции или тафономическими изменениями (цв. рис. 2, в ).

Осмотр выявил, что фрагменты таза тоже несут поротические изменения. Но микроскопическая картина крыла подвздошной кости показывает, как на поверхности проступает сеть массивных трабекул, типичных для неандертальцев в целом (цв. рис. 2, г ). Это означает, что компактный слой, прикрывавший губчатую ткань, был слишком тонок, что не характерно для ребенка такого возраста и может отражать сильный пищевой стресс. Подобное состояние также способствовало повышенной кровоточивости, поскольку спонгиоза насыщена кровеносными сосудами, подходившими в этом случае очень близко к поверхности.

Коробка 53. № 23648. Феррасси VI (6).

Ребенок около 3 лет. Обнаружены признаки возможной патологии: крибро-тические периостальные изменения на задней поверхности метафиза правого бедра (цв. рис. 3, а : с. 336). Они отличаются по цвету от прилегающей поверхности. Криброзные изменения также распространяются вокруг нижнего метафиза левого бедра, кроме того, затронутого в передней и задней части периоститом. Периостальные изменения покрывают переднюю и заднюю поверхность правой большеберцовой, верхняя часть которой, к сожалению, разрушена, а также поверхность правой малоберцовой.

Коробка 53. № 23647. Феррасси 4. Блок A. «Плод», по Эйму (Ibid.).

Поверхность левой бедренной кости целиком затронута криброзным периоститом, наиболее отчетливым в области шейки и в нижнем метафизе (цв. рис. 3, б ).

Коробка 53. Феррасси 4 bis. № 23645. «Плод», по Эйму (Ibid.).

Периостальная реакция распространена на передней поверхности левой бедренной кости (цв. рис. 3, в ).

Киик-Коба 2

История изучения

Скелет неандертальского младенца в гроте Киик-Коба обнаружен Г. А. Бонч-Осмоловским в 1925 г. Он был найден рядом с погребением взрослого человека, в 30 см на север от места первоначального положения его головы на участке № 13 в маленькой, вытесанной на дне пещеры яме. Положение тела ребенка – скорченное на левом боку. На плане видно, что скелеты взрослого индивидуума и младенца были ориентированы головами друг к другу ( Vlcek , 1973. P. 538. Fig. 1).

Останки взрослого неандертальца Киик-Коба 1 были подробнейшим образом описаны автором раскопок ( Бонч-Осмоловский , 1941; 1954). Кости ребенка впервые исследовал Е. Влчек ( Vlcek , 1973), которому принадлежит и их первая реконструкция. Он определил возраст младенца в 5–7 месяцев после рождения, реконструировал длину тела (около 64 см) с использованием разных формул, выявил присутствие некоторых особенностей, характерных для взрослых неандертальцев (искривление костей предплечья, переднезадний изгиб диафиза бедра, ретроверсия верхнего эпифиза большеберцовой, массивность костей).

В недавнем прошлом кости были осмотрены Э. Тринкаусом, который опубликовал работу, посвященную типично неандертальским особенностям строения лопатки у младенца Киик-Коба 2 ( Trinkaus , 2008).

В первый раз останки ребенка из Киик-Кобы были обследованы нами в апреле 2009 г., тогда же был выполнен микрофокусный рентген крупных трубчатых костей (плечевой, бедренной, большеберцовой). Повторное изучение проведено в 2014 г. В этот раз особое внимание было уделено не только макроморфологи-ческим, но и некоторым микроструктурным особенностям останков, в том числе связанным с патологическими проявлениями.

Целью нашей работы было выявление морфологических и палеопатологических особенностей ребенка Киик-Коба 2 в свете новых сравнительных данных.

Сохранность скелета

При первоначальном осмотре обследованы правая плечевая кость, лопатка, акромиальный отросток левой лопатки, кости правого предплечья в монолите, левые локтевая и лучевая, правая и левая бедренные, рукоятка грудины, крыло левой тазовой (подвздошной) кости, правой седалищной, правого надколенника, левых малоберцовой и большеберцовой (верхняя половина), правой стопы, 12 тел позвонков (3 шейных, 5 грудных, 4 поясничных), фаланги кисти.

При повторном осмотре подробнее обследованы дуги позвонков, ребра, возможный фрагмент ключицы.

Несмотря на то, что в описи первоначально указано 20 фрагментов ребер, в настоящий момент сохранилось 17 фрагментов, из них 11 уверенно ассоциируются с ребрами, один фрагмент, возможно, представляет собой латеральный (?)

конец ключицы. Кроме того, имеется еще 5 фрагментов с нарушенной морфологией. Размах длины фрагментов – от 16,99 до 11,83 мм. Спинальные отростки и дуги позвонков представлены 22 фрагментами. По описи их должно было быть 19. Среди 14 «фрагментов тел позвонков» один, по-видимому, представляет собой рукоятку грудины.

Следы двигательной активности

Несмотря на то, что останки принадлежат младенцу в возрасте до года, некоторые морфологические особенности позволяют говорить о степени тренированности отдельных групп мышц. Так, на правой плечевой кости уже сформирована область дельтовидной бугристости, акцентирован большой бугорок. Левая лучевая кость в метафизарной области расширена, возможно, вследствие функциональной нагрузки. На левой локтевой кости уже заметно развитие т. н. дистального латерального гребня. Можно говорить о тренированности m. brachira-dialis . При этом рельеф костей нижней конечности не выражен.

Эту картину можно интерпретировать следующим образом: неандертальский младенец постоянно держался за свою мать, прикладывая большие усилия, что способствовало гипертрофии мышц плечевого пояса и верхней конечности.

Патология

Поверхность обломков ребер без патологий, в том числе при увеличении. Сохранившийся верхний фрагмент правой плечевой кости несет отчетливо выраженные периостальные изменения. Аналогичные поротические изменения фиксируются на костях левого предплечья (правое сохранилось в монолите).

Правое бедро – относительно целое. Левое состоит из двух крупных фрагментов, что позволяет без дополнительных усилий изучить слом в центральной части диафиза.

На поверхности диафиза и метафизов левого бедра отчетливо выражены вертикально идущие периостальные изменения. Аналогичные дефекты костной поверхности имеются и справа. Морфологически эти изменения больше всего соответствуют картине, типичной для оссифицированных гематом.

Криброзные периостальные изменения видны в метафизах малоберцовой кости. Обширные периостальные изменения присутствуют на поверхностях диафизов большеберцовых костей.

На предмет присутствия патологий осмотрены правая лопатка и подвздошная кость.

На снимке коракоидного отростка лопатки, выполненном с увеличением, видна неровная, бугристая поверхность, но геморрагических проявлений не выявлено.

При рассмотрении внутренней поверхности крыла подвздошной кости заметно скопление питательных отверстий (начальная стадия геморрагических проявлений?). Крыло характеризуется большой толщиной и, соответственно, увеличенным объемом губчатой ткани, что типично и для взрослых неандертальцев.

Итак, при рассмотрении достаточно полно сохранившегося скелета младенца Киик- Коба 2 патологические изменения в виде периостита и оссифицированных геморрагий обнаружены на поверхности плечевой, бедренных, костей предплечья и голени (цв. рис. 3, г ). На поверхности лопатки таких признаков не выявлено. На подвздошной кости наблюдаются скопления питательных отверстий, которые могут относиться как к нормальной морфологической изменчивости, так и к началу патологического процесса. Указанные признаки говорят о генерализованной патологии.

Обсуждение

Взрослый мужчина, представитель группы Ля Феррасси, считается одним из наиболее «патологических» неандертальских индивидуумов. Кроме пара-донтопатии, остеоартрита позвоночника, сломанного большого вертела бедра, ЛФ1 демонстрирует двусторонний симметричный периостит в нижней части бедренных и особенно большеберцовых костей, слабее выраженный в проксимальных сегментах ( Fennell, Trinkaus , 1997). Новообразованные периостальные образования не проникают вглубь компактного слоя, внутрь сочленовной капсулы или в субхондральную кость. Патологический процесс в меньшей степени был распространен на крупные кости верхней конечности, при этом кости кисти и стопы им не затронуты. Симметрично выраженная и очень активная на момент смерти патология была определена американскими исследователями как результат гипертрофической пульмонарной остеоартропатии (HPO), также называемой вторичной гипертрофической остеоартропатией, спровоцированной инфекцией органов грудной клетки или даже карциномой легких. Мы можем предположить, что, если мужчина ЛФ1 скончался от генерализованного процесса, связанного с легочным воспалением, это, скорее всего, произошло в холодное время года – осенью, зимой или весной, которая в период ледникового похолодания не могла быть теплой.

Патологические проявления, отмеченные нами на детских скелетах из этого грота, по-видимому, совсем другой природы. Итак, нами встречены: оссифицированные последствия внутричерепного кровотечения и истончение кортикального слоя на крыле подвздошной кости у двухлетнего ребенка (ЛФ8); периостит на костях нижней конечности у трехлетнего (ЛФ6); криброзные и периостальные изменения на плечевой кости у новорожденного (ЛФ4); криброзные изменения, оссифицированные гематомы у другого новорожденного (ЛФ4 бис)2 .

Дифференциальная диагностика всех этих случаев должна включать витаминную недостаточность или инфекцию. Если это инфекция, локализация периостита сходна с таковой у мужчины ЛФ1. Была ли это легочная инфекция, аналогичная вызвавшей синдром HPO у взрослого неандертальца?

Второй вариант связан с детской цингой, или т. н. болезнью Моллера-Барлоу. Локализация периостита также типична для этой болезни. Для заболевания характерна повышенная кровоточивость, и поэтому эндокраниальная геморрагия и оссифицированные гематомы говорят в поддержку этого диагноза. Впрочем, внутричерепное кровотечение ЛФ8 могло быть вызвано травмой, но, судя по локализации и выраженности патологических изменений на внутренней стороне свода черепа неандертальского младенца, кровоизлияния носили хронический характер, более типичный для недостатка витамина С.

У современных детей последствия авитаминоза С могут быть заметны спустя 5 месяцев после рождения, наиболее очевидные признаки проявляются в 8–10 месяцев ( Ortner , 2003). Например, похолодание климата в XVI–XVII столетиях спровоцировало эпидемию детской цинги и пик смертности пятимесячных – годовалых младенцев в русских городах ( Торопова, Бужилова , 2012; Медникова и др. , 2013а; 2013б). От болезни Моллера-Барлоу страдало средневековое население русского севера ( Бужилова , 2005).

Д. Ортнер с соавторами ( Ortner , 2003; Ortner, Ericksen , 1997; Ortner et al. , 1999; 2001) предложил новые критерии для палеопатологической диагностики младенческой цинги. Он выделил два наиболее специфических признака заболевания, связанных с порозностью и гипертрофией двусторонних повреждений большого крыла сфеноидной кости. Часто они сопровождаются такими неспецифическими симптомами, как cribra orbitalia или поротический гиперостоз негипертрофированного свода черепа.

По классификации Б. Богина ( Bogin , 2009. P. 568), обратившего особое внимание на пищевое поведение обществ традиционной культуры, младенчество продолжается от рождения до 30–36 месяцев и характеризуется грудным вскармливанием с прикормом, начиная с годовалового возраста. Переход к собственно детству означает отказ от материнского молока и прорезывание полного комплекта зубов первой генерации. Функциональные ограничения, связанные с молочными зубами и малым объемом пищеварительной системы, приводят к тому, что дети должны употреблять хорошо пережевываемую и питательную еду.

Итак, неандертальские дети, на костях которых мы обнаружили патологические изменения (ЛФ4/ЛМ2a, ЛФ4b/ЛФ4, ЛФ8, ЛФ6), все еще питались материнским молоком.

Могла ли у неандертальских детей развиваться болезнь Моллера-Барлоу? Проблема витаминной недостаточности у неандертальцев никогда не обсуждалась, возможно, по причине их высокого положения в трофической цепи и их широко известной плотоядности ( Добровольская , 2005).

Однако, если задуматься над этим вопросом, следует констатировать, что палеоантропы нуждались в необходимом количестве витамина С так же, как и все другие люди. Приматы, и в том числе представители рода Homo, неспособны конвертировать глюкозу в аскорбиновую кислоту, поэтому обязательно должны получать витамин С с едой. В теплых регионах, с которыми связано происхождение ранних людей, питание свежими фруктами и овощами предупреждало развитие авитаминозов, но, когда мигранты освоили более северные территории, они должны были столкнуться с новым вызовом.

На внутриутробной стадии развития ребенок получает необходимое количество питательных веществ от матери. Однако после рождения, если его мать страдает от авитаминоза С, грудничок может заболеть младенческой цингой. Витаминная недостаточность нарушает синтез коллагена, так развиваются самые заметные симптомы цинги – нарушения костеобразования и хрупкость кровеносных сосудов, часто приводящая к геморрагиям ( Brickley, Ives , 2006). Нарастает остеокластическая резорбция и это проявляется в истончении кортикального слоя, трабекул, в увеличении пространства между трабекулами. У детей эти признаки могут развиваться очень быстро. Заметим, что упомянутые признаки обнаружены нами у неандертальских «грудничков» из Ля Феррасси.

В палеопатологии последних лет тема младенческой цинги разрабатывалась особенно интенсивно (e. g., Brickley, Ives , 2006; Carli-Thiele , 1996; Maat , 1982; Melikian, Waldron , 2003; Ortner , 1984; Ortner, Putschar , 1981; Ortner, Ericksen , 1997; Halcrow et al. , 2014; Zuckerman et al. , 2014 и др.).

Цинга обсуждается как сезонное заболевание, в прошлом распространенное в периоды, когда свежие фрукты и овощи бывали менее доступны ( Melikian, Waldron , 2003). Очевидно, что условия ледникового периода мало способствовали вегетации и теоретически могли создавать предпосылки для недостатка витамина С. Впрочем, недавние палеопатологические работы обнаруживают цингу даже в тропических условиях ( Halcrow et al. , 2014).

Можно предположить, что необходимое для неандертальцев количество витамина С не сильно отличалось от современных норм. Сегодня здоровье взрослого человека поддерживается суточным употреблением около 10 мг витамина С.

Холкроу и соавторы (Ibid.) предложили список факторов, влияющих на концентрацию аскорбиновой кислоты в теле современного человека: например, низкий социоэкономический статус, пищевые ограничения, психиатрические нарушения, недостаток внимания детям, грудное вскармливание матерями, страдающими от авитаминоза, серьезные травмы, ожоги, болезни, воспаления, диабет, инфекции, например, вызванные возбудителями Helicobacterpylori , Plasmodiumfalciparum . Также в группе риска новорожденные, кто не получил от матери достаточно витамина С на внутриутробной стадии. У некоторых людей выявлена генетическая предрасположенность – так, полиморфизм гаптоглобина Hp2-2 сопряжен с пониженными уровнями аскорбиновой кислоты в организме. В этом списке нами выделены наиболее вероятные факторы развития авитаминоза С в неандертальской группе.

Недавно, с использованием математических моделей, обсуждались различия в траекториях роста неандертальских и современных детей ( Martin-Gonzalez et al. , 2012). Выявлены расхождения в скорости, начиная с пяти месяцев после рождения, когда неандертальские младенцы демонстрируют сильное замедление темпов роста по сравнению с современными детьми. Авторы исследования объясняли эту закономерность генетическими предпосылками или метаболическим стрессом. Выборка маленьких неандертальцев, для которой производились расчеты, включала детей из Ля Феррасси.

Четыре месяца после рождения – это тот возраст, когда у современных младенцев может проявиться болезнь Моллера-Барлоу. Поэтому замедление процесса роста, отмечаемое в цитируемой работе, может быть обеспечено не генетическими особенностями неандертальцев, а пищевым стрессом, если принять во внимание наше предположение о смертности грудных младенцев от цинги.

И если авитаминоз С присутствовал в группе Феррасси, патология мужчины ЛФ1 должна быть рассмотрена и с этой точки зрения.

Цинга трактуется как индикатор социального или природного стресса ( Ortner et al. , 1999; 2001). Но диагностировать ее на взрослых скелетных останках сложно. Впрочем, в палеопатологической литературе обсуждались манифестации болезни у взрослых. Дж. Маат ( Maat , 1982) описал останки голландских китобоев семнадцатого века со Шпицбергена и пришел к выводу, что именно цинга была причиной черных пятен («макул») на сочленовных поверхностях нижних конечностей, симптомов т.н. гемартрозов. Цинга была также диагностирована у взрослых рудокопов конца XIX в. из Южной Африки ( Van der Merwe et al. , 2010a; 2010b). В этом случае патология проявлялась в оссифицированных субпериостальных гематомах вдоль костей нижней конечности и в болезни периодонта. Т. Крист, М. Сорг ( Crist, Sorg , 2014) обсудили возможные свидетельства цинги по итогам изучения останков колонистов семнадцатого века из Новой Франции. Диагноз подтверждается аномальной порозностью неба от питательного отверстия позади первого моляра до, в некоторых случаях, поперечного небного шва. Порозность симметричная и без заживления, отверстия – от 0,5 до 1 мм. Она встречена вдоль лингвальной поверхности горизонтальной ветви нижней челюсти; сильнее всего она выражена по краям лунок моляров. Массивные трабекулы отражают воспалительный процесс и резорбцию альвеолярного отростка. На диафизах бедренных и большеберцовых костей выражена обширная периостальная реакция и, в одном случае, остеомиелит. В некоторых случаях присутствуют гемартрозы и оссифицированные геморрагии.

У мужчины Ля Феррасси 1 имелся парадонтоз, впрочем, у неандертальцев были такие длинные корни зубов, что это состояние не угрожало их утратой. Не отвергая диагноз HPO, поставленный американскими антропологами, все же обратим внимание на коричневато-черный цвет периостальных отложений на бедренных и большеберцовых костях (цв. рис. 3, д ). Как отмечалось выше, локальное изменение цветности характерно для гемартрозов и периостальных реакций при цинге у взрослых. Примечательно, что, судя по планиграфии находок в гроте, останки этого мужчины и больных младенцев ЛФ4 и ЛФ4 бис захоронены очень близко. Это может отражать общий негативный эпизод в жизни неандертальской группы Феррасси.

Дифференциальная диагностика неандертальского младенца из Крыма также может включать инфекцию или витаминную недостаточность, приведшую к метаболическим нарушениям. В пользу второго диагноза, как и в случае детей из Ля Феррасси, говорит множественное присутствие оссифицированных геморрагий. К сожалению, окончательный диагноз здесь невозможен по причинам отсутствия черепа, на котором должны были быть выражены признаки, используемые для наиболее достоверного определения болезни Моллера-Барлоу. Однако, если рассматривать этот случай в контексте других находок неандертальских детей в возрасте грудного вскармливания, этот диагноз выглядит более весомым. Биологический возраст кииккобинского ребенка определен Е. Влчеком в 5–7 месяцев. Если ориентироваться на длину бедренной кости (ок. 95 мм), то с использованием данных М. Мареш по крупным современным американским детям (Schaeferetal., 2009), этот ребенок скорее попадает в интервал 3–5 месяцев. Впрочем, цитированная выше статья говорит об отставании неандертальских младенцев от современных в размерах.

Результаты нашей работы побуждают вновь обратиться к вопросу о диете жителей Европы в среднем плейстоцене. Неандертальцы традиционно воспринимались как охотники на крупных наземных (травоядных) животных, охота на птиц, ловля ими рыбы или употребление в пищу растений первоначально не рассматривались исследователями.

В обстоятельном обзоре, посвященном пищевым привычкам неандертальцев, реконструированным по данным изотопного анализа, Э. Бошерен ( Boche-rens , 2009) приводит в том числе результаты исследования образцов со стоянки Маррилак во Франции (стадия OIS3). Все эти неандертальцы демонстрируют изотопные сигналы, аналогичные крупным хищникам, таким как гиена, волк или лев. Однако, как подчеркивает Бошерен, это лишь означает, что в основе рациона лежало мясо наземных животных, но не исключает растительных пищевых добавок.

Хотя считается, что неандертальцы Европы были приспособлены к исключительно холодным условиям, на протяжении плейстоцена палеоантропы испытали огромное разнообразие климатических флуктуаций ( Hardy , 2010. P. 663). Адаптированные к холоду неандертальцы употребляли крупных животных, тоже приспособленных к холоду (мамонт, бизон, северный олень и др.). В целом, природная среда высоких широт, казалось бы, подразумевает отказ от растительной пищи. Применительно к неандертальцам она действительно долгое время игнорировалась, поскольку они воспринимались как «вершина» хищничества. Б. Л. Харди, тем не менее, обращает внимание, что постное мясо (например, от истощенных зимними холодами и бекормицей животных) способно обеспечивать не более 35 % диетарной энергии, когда будет достигнут допустимый предел в потреблении белковой пищи. Исключительно протеиновое питание имеет негативные физиологические последствия. Чрезмерное употребление постного мяса приводит к растяжению желудка, тревожному расстройству, диарее, если в организм не поступают жир или карбогидраты. Это связано с ограниченной способностью печени обеспечивать производство энзимов (Ibid. P. 666). Поэтому неандертальцы должны были получать энергию и из альтернативных источников, особенно, если им доставалась истощенная добыча.

Таким источником энергии Б. Л. Харди считает корни и клубни растений, особенно полезные поздней осенью и зимой. Крахмалсодержащие клубни были доступны даже в самые холодные периоды. Показательно, что анализ поверхности орудий со стоянки Payre ранних неандертальцев на юге Франции (125–250 тыс. л. н.) доказал манипуляции с крахмалсодержащими растениями ( Hardy, Moncel , 2011).

Современным аналогом неандертальцев часто выступают коренные жители Арктики. Как показывают этнографические исследования, роль растительной пищи в этих группах была недостаточно оценена. Сегодня известно о растительном питании в условиях тундры. В высоких широтах Северной Америки аборигенное население, как отмечают Х. Кунлейн и Н. Тернер, знает до 1000 видов съедобных растений (Hardy, 2010. P. 665). Чтобы нормально функционировать, на 65 % мясной пищи у неандертальцев должно было приходиться 35 % растений. Витамин С в северных странах содержался прежде всего в ягодах, например, в чернике, но это сезонная пища. Он мог поступать к неандертальцам из сырой печени и других внутренних органов убитых животных (Ibid. P. 668). Коренья и клубни многих растений выживают при зимней температуре до минус 40 градусов. Мало того, их можно было собирать круглогодично, в отличие от наземных частей. Среди наиболее вероятных добавок к неандертальскому рациону рассматриваются Typha latifolia, Polygonum bistorta, P.viviparium, Sagit-taria saggittifolia, Erythronium dens-canis, Arctium lappa, Daucus carota, Pastina-casativa.

А. Г. Хенри и соавторы ( Henry et al. , 2011), изучив зубной камень на неандертальских зубах из Шанидара в Ираке и Спи в Бельгии, получили прямые доказательства питания растениями (соответственно пальмовыми Phoenix spp. и травянистыми Tricidae ). Другие исследователи зубного камня пришли к выводу о поедании испанскими неандертальцами лекарственных растений наподобие ромашки ( Hardy et al. , 2012. P. 617). Впрочем, последнее утверждение подверглось обстоятельной критике английскими антропологами, предполагающими, что подобно многим поздним охотникам-собирателям неандертальцы ели желудки растительноядных животных вместе с содержимым ( Buck, Stringer , 2013. P. 5). Например, для инуитов ключевой источник витамина С – желудок северного оленя.

Заключение

Учитывая мнения разных авторов, следует признать, что выживание неандертальцев в условиях ледникового периода было неизбежно связано не только с их высоким положением в трофической цепи как охотников-мясоедов, но и с употреблением некоторого количества растительной пищи. Обнаруженные нами патологические проявления на скелетах младенцев грудного возраста из гротов Ля Феррасси и Киик-Коба, возможно, имеют сходную этиологию. Хотя сохранность этих уникальных материалов не позволяет со стопроцентной точностью поставить диагноз, многие признаки, прежде всего оссифицированные геморрагии, говорят в пользу пищевой недостаточности, вызванной недостатком витамина С. Не исключено, что авитаминоз С был также патологией, сопутствовавшей тяжелому заболеванию взрослого неандертальца Ля Ферраси 1, погребенного в непосредственной близости от младенцев, предположительно страдавших младенческой цингой. Таким образом, условия ледникового периода создавали серьезные риски для здоровья европейских палеоантропов, связанные с недостаточным поступлением в организм жизненно важных веществ.

Благодарности

Автор пользуется случаем принести глубокую благодарность за разрешение работать с коллекцией Музея естественной истории (МNH) и за неоценимую помощь на разных этапах исследования Филиппу Менесье, Алану Фроману, Вероник Лаборд, а также Валерию Ивановичу Хартановичу – за возможность обследовать находку из Киик-Кобы.

Сведения об авторe.

М. В. Мednikova

Вioarchaeology of Neanderthal burials in the territory of France and the Crimea

REFERECES

Вocherens D., 2009. Neanderthal Dietary Habits: Review of the Isotopic Evidence. The Evolution of Hominin Diets: Integrating Approaches to the Study of Palaeolithic Subsistence . J.-J. Hublin, М.P. Richards, eds. Leipzig: Springer Science: Вisness Мedia В. V, pp. 241–250.

Вogin В., 2009. Childhood, Adolescence, and Longevity: A Мultilevel Мodel of the Evolution of Reserve Capacity in Human Life History. American Journal of Human Biology , 21, pp. 567–577.

Вonch-Osmolovskiy G. A., 1941. Kist’ iskopaemogo cheloveka iz grota Kiik-Koba [Wrist of fossil man from Kiik-Koba rock-shelter]. Мoscow; Leningrad: AN SSSR. 170 p. (Paleolit Kryma, II).

Вonch-Osmolovskiy G. A., 1954. Skelet stopy i goleni iskopaemogo cheloveka iz grota Kiik-Koba [Skeleton of feet and shin of fossil man from Kiik-Koba rock-shelter]. Мoscow; Leningrad: AN SSSR. 398 p. (Paleolit Kryma, III).

Вrickley М., Ives R., 2006. Skeletal Мanifestations of Infantile Scurvy. American Journal of Physical Anthropology , 129, pp. 163–172.

Вuck L. T., Stringer C. D., 2013. Having the stomach for it: a contribution of Neanderthal diets? Quaternary Science Reviews. Electronic resource . http://www.academia.edu/4628394/Having_the_stom-ach_for_it_a_contribution_to_Neanderthal_diets .

Вuzhilova A. P., 2005. Homo sapiens. Istoriya bolezni [Homo sapiens. Case history]. Мoscow: Yazyki slavyanskoy kul’tury. 320 p.

Capitan L., Peyrony D., 1912. Trois nouveaux squelettes humains fossiles. Revue Anthropologique , 22, pp. 439–442.

Capitan L., Peyrony D., 1921. Decouverte d’un 6 squelette mousterien a La Ferrassie. Revue Anthro-pologique , 31, pp. 382–388.

Carlie-Thiele P., 1996. Spuren von Мangelerkrankungen an steinzeitlichen Kinderskeletten. Goettingen: Verlag Erich Goetze. 267 p.

Chase Ph., G., Dibble H. L., 1987. Мiddle Paleolithic Symbolism: A Review of Current Evidence and Interpretations. Journal of Anthropological Archaeology , 6, pp. 263–296.

Crist T. A., Sorg М. H., 2014. Adult scurvy in New France: Samuel de Champlain’s «Мal de la terre» at Saint Croix Island, 1604–1605. International Journal of Paleopathology. Electronic resource . http:// dx.doi.org/10.1016/j.ijpp.2014.04.002.

Dobrovol’skaya М. V., 2005. Chelovek i ego pishcha [Мan and his food]. Мoscow: Nauchnyy mir. 367 p.

Fennell K. J., Trinkaus E., 1997. Вilateral Femoral and Tibial Periostitis in the La Ferrassie Neanderthal. Journal of Archaeological Science , 24, pp. 985–995.

Halcrow S. E., Harris N. J., Вeavan N., Вuckley H. R., 2014. First bioarchaeological evidence of probable scurvy in Southeast Asia: Мultifactorial etiologies of vitamin C deficiency in a tropical environment. International Journal of Paleopathology. Electronic resource . http://dx.doi.org/10.1016/j . ijpp.2014.01.004.

Hardy В. L., 2010. Climatic variability and plant food distribution in Pleistocene Europe: Implications for Neanderthal diet and subsistence. Quaternary Science Reviews , 29, pp. 662–679.

Hardy В. L., Мoncel М.-H., 2011. Neanderthal Use of Fish, Мammals, Вirds, Starchy Plants and Wood 125–250,000 Years Ago. PlosOne , vol. 6, issue 8, pp. 1–10.

Hardy K., Вuckley S., Collins М. J., Estallrich A., Вrothwell D., Copeland L., Garcia-Tabernero A., Garcia-Vargas S., de la Rasilla М., Lalueza-Fox C., Huguet R., Вastir М., Santamaria D., Мadella М., Wilson J., Cortes A., Rosas A. 2012. Neanderthals medics? Evidence for food, cooking and medical plants entrapped in dental calculus. Naturwissenschaften , 99, pp. 617–626.

Hawks J., 2012. Dynamics of genetic and morphological variability within Neanderthals. JAS , 90, pp. 81–97.

Heim J.-L., 1976. Les Hommes fossiles de La Ferrassie (Dordogne), 1. Paris: Мasson. 368 p. (Archives de l’Institut de Paléontologie Humaine, 35).

Heim J.-L., 1982. Les Enfants Neandertaliens de La Ferrassie. Etude Anthropologique et Analyse Onto-genique des Hommes de Neandertal. Paris: Мasson. 169 p.

Henry A. G., Вrooks A. S., Piperno D. R., 2011. Мicrofossils in calculus demonstrate consumption of plants and cooked foods in Neanderthal diets (Shanidar III, Iraq; Spy I and II, Вelgium). Proceedings of the National Academy of Sciences , vol. 108, no. 2, pp. 486–491.

Мaat G. J. R., 1982. Scurvy in Dutch whalers buried at Spitzbergen. Proceedings of the Paleopathology Association 5th European Meeting . Мiddleburg. Antwerpen, pp. 82–93.

Мartin-Gonzalez J. A., Мateos A., Goikoetxea I., Leonard R. W., Rodriguez J., 2012. Differences between Neanderthal and modern human infant and child growth models. Journal of Human Evolution , 63, pp. 140–149.

Мednikova М. В., Engovatova A. V., Reshetova I. K., Shvedchikova T. Yu., Vasil’eva E. E., 2013. Epide-miologiya voyny i smuty: antropologicheskie i pis’mennye istochniki v izuchenii kachestva zhizni naseleniya russkogo goroda XVI–XVII vv. (na primere Yaroslavlya) [The epidemiology of war and times of unrest: anthropological and written sources used in the study of the quality of life of the urban population in the 16th and 17th centuries (using Yaroslavl as an example)]. KSIA , 231, pp. 154–171.

Мednikova М. В., Engovatova A. V., Shvedchikova T. Yu., Reshetova I. K., Vasil’eva E. E., 2013. «Deti Smutnogo vremeni»: novye danye o kachestve zhizni v g. Yaroslavle XVI–XVII vv. po antropo-logicheskim materialam iz raskopok detskikh pogrebeniy [«Interlunation children»: New data on the quality of life in Yaroslavl in the 16th–17th cc. according to the anthropological materials from children burials]. KSIA , 228, pp. 115–126.

Мelikian V., Waldron T., 2003. An Examination of Skulls from Two Вritish Sites for Possible Evidence of Scurvy. IJO , 13, pp. 207–212.

Ortner D., 1984. Вone lesions in a probable case of scurvy from Мetlatawik, Alaska // Museum Applied Science Center for Archaeology Journal , 3, pp. 79–81.

Ortner D. J., 2003. Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. New York: Academic Press, 645 p.

Ortner D., Ericksen М. F., 1997. Вone changes in the skull probably resulting from scurvy in infancy and childhood. IJO , vol. 7, no. 3, pp. 212–220.

Ortner D., Putschar W. 1981. Identification of pathological condition in human skeletal remains. Washington: Smithsonian Institution Press. 480 p.

Ortner D. J., Kimmerle E. H., Diez М., 1999. Probable evidence of scurvy in subadults from archaeological sites in Peru. American Journal of Physical Anthropology , 108, pp. 321–331.

Ortner D. J., Вutler W., Cafarella J., Мilligan L., 2001. Evidence of probable scurvy from archaeological sites in North America. American Journal of Physical Anthropology , 114, pp. 343–351.

Pettitt P. В., 2002. The Neanderthal dead: exploring mortuary variability in Мiddle Palaeolithic. Eurasia Before Farming , vol. 1 (4), pp. 1–19.

Peyrony D., 1934. La Ferrassie. Мousterien, Perigordien, Aurignacien. Prehistoire , III, pp. 1–92.

Schaefer М., Вlack S., Scheuer L., 2009. Juvenile osteology. A laboratory and field manual. Amsterdam: Elsevier. 369 p.

Smirnov Yu. A., 1991. Мust’erskie pogrebeniya Evrazii [Мousterian burials of Eurasia]. Мoscow: Nau-ka. 340 p.

Smirnov Yu. A., 2010. Vnov’ o neandertal’skikh pogrebeniyakh Evropy [Once again on Neanderthal burials of Europe]. Chelovek i drevnosti: Pamyati Aleksandra Aleksandrovicha Formozova (1928–2009) [Man and antiquities: In memory of Aleksandr Aleksandrovich Formozov (1928–2009)] . I. S. Kamenetskiy, A. N. Sorokin, eds. Мoscow: Grif i K, pp. 123–126.

Toropova E. V., Вuzhilova A. P., 2012. Detskie pogrebeniya na raskope v Staroy Russe: arkheologicheskiy kommentariy k Novgorodskoy pervoy letopisi [Children burials in excavation trench in Staraya Russa: archaeological comments to Novgorod first Chronicle]. RA , 3, pp. 72–78.

Trinkaus E., 2008. Kiik-Koba 2 and Neandertal axillary border ontogeny. Anthropological Science , 116 (3), pp. 231–236.

Van der Мerwe A. E., Мaat G. J. R., Steyn М., 2010a. Ossified hematomas and infectious bone changes on the anterior tibia; histomorphological features as an aid for accurate diagnosis. IJO , 20, pp. 227–239.

Van der Мerwe A. E., Steyn М., Мaat G. J. R., 2010b. Adult scurvy in skeletal remains of late 19th century mineworkers from Kimberley, South Africa . IJO , 20, pp. 307–316.

Vishnyatskiy L. В., 2010. Neandertal’tsy: istoriya nesostoyavshegosya chelovechestva [Neanderthals: history of might-have-been mankind]. St. Petersburg: Nestor-Istoriya. 312 p.

Vlcek E., 1973. Postcranial skeleton of a Neanderthal child from Kiik-Koba, USSR. Journal of Human Evolution , 2, pp. 537–544.

Zuckerman М. K., Garofalo E. М., Frohlich В., Ortner D. J., 2014. Anemia or scurvy: A pilot study on differential diagnosis of porous and hyperostotic lesions using differential cranial vault thickness in subadult humans. International Journal of Paleopathology. Electronic resource . http://dx.doi . org/10.1016/j.ijpp.2014.02.001.

About the author.

Мednikova Мariya В., Institute of Archaeology Russian Academy of Sciences, ul. Dm. Ulyanova, 19, Мoscow, 117036, Russian Federation; e-mail: medma_pa@ mail.ru.

Список литературы Биоархеология неандертальских погребений с территории Франции и Крыма

- Хотя Эйм в своей публикации определил ЛФ4 как еще не рожденного ребенка, идентичные размеры ЛФ4 и ЛФ4 бис позволяют отнести этих детей к более старшей категории младенцев до полугода

- Бонч-Осмоловский Г. А., 1941. Кисть ископаемого человека из грота Киик-Коба. М.; Л.: АН СССР 170 с. (Палеолит Крыма; Вып. II.)

- Бонч-Осмоловский Г. А., 1954. Скелет стопы и голени ископаемого человека из грота Киик-Коба. М.; Л.: АН СССР. 398 с. (Палеолит Крыма. Вып. III.)

- Бужилова А. П., 2005. Homo sapiens. История болезни. М.: Языки славянской культуры. 320 с.

- Вишняцкий Л. Б., 2010. Неандертальцы: история несостоявшегося человечества. СПб.: Нестор-История. 312 с.

- Добровольская М. В., 2005. Человек и его пища. М.: Научный мир. 367 с.

- Медникова М. Б., Энговатова А. В., Решетова И. К., Шведчикова Т. Ю., Васильева Е. Е., 2013а. Эпидемиология войны и смуты: антропологические и письменные источники в изучении качества жизни населения русского города XVI-XVII вв. (на примере Ярославля)//КСИА. Вып. 231. С. 154-171.

- Медникова М. Б., Энговатова А. В., Шведчикова Т. Ю., Решетова И. К., Васильева Е. Е., 2013б. «Дети Смутного времени»: новые данные о качестве жизни в г. Ярославле XVI-XVII вв. по антропологическим материалам из раскопок детских погребений//КСИА. Вып. 228. С. 15-126.

- Смирнов Ю. А., 1991. Мустьерские погребения Евразии. М: Наука. 340 с.

- Смирнов Ю. А., 2010. Вновь о неандертальских погребениях Европы//Человек и древности. Памяти Александра Александровича Формозова (1928-2009)/Отв. ред. И. С. Каменецкий, А. Н. Сорокин. М.: Гриф и К. С. 123-126.

- Торопова Е. В., Бужилова А. П., 2012. Детские погребения на РАскопе в Старой Русе: археологический комментарий к Новгородской первой летописи//РА. № 3. С. 72-78.

- Bocherens D., 2009. Neanderthal Dietary Habits: Review of the Isotopic Evidence // The Evolution of Hominin Diets // Integrating Approaches to the Study of Palaeolithic Subsistence / Eds J.-J. Hublin, M. P Richards. Leipzig: Springer Science: Bisness Media B. V P 241-250.

- Bogin B., 2009. Childhood, Adolescence, and Longevity: A Multilevel Model of the Evolution of Reserve Capacity in Human Life History//American Journal of Human Biology. Vol. 21. P. 567-577.

- Brickley M., Ives R., 2006. Skeletal Manifestations of Infantile Scurvey//American Journal of Physical Anthropology. Vol. 129. P. 163-172.

- Buck L. T., Stringer C. D., 2013. Having the stomach for it: a contribution of Neanderthal diets?//Quaternary Science Reviews. P. 1-7. URL: Date of access: 14.05.2015. Capitan L., Peyrony D., 1912. Trois nouvaeux squellettes humains fossiles//Revue Anthropologique. Vol. 22. P. 439-442 DOI: 10.10.16/j.quascirev.2013.09.003

- Capitan L., Peyrony D., 1921. Decouverte d’un 6 squelette mousterien a La Ferrassie//Revue Anthropologique. Vol. 31. P. 382-388.

- Carlie-Thiele P., 1996. Spuren von Mangelerkrankungen an steinzeitlichen Kinderskeletten. Goettingen: Verlag Erich Goetze. 267 S.

- Chase Ph. G., Dibble H. L., 1987. Middle Paleolithic Symbolism: A Review of Current Evidence and Tnterpretations//Journal of Anthropological Archaeology. Vol. 6. P. 263-296.

- Crist T. A., Sorg M. H., 2014. Adult scurvy in New France: Samuel de Champlain’s «Mal de la terre» at Saint Croix Tsland, 1604-1605//Tnternational Journal of Paleopathology. URL: http://dx.doi. org/10.1016/j.ijpp.2014.04.002. Date of access: 14.05.2015.

- Fennell K. J., Trinkaus E., 1997. Bilateral Femoral and Tibial Periostitis in the La Ferrassie Neanderthal//Journal of Archaeological Science. Vol. 24. P. 985-995.

- Halcrow S. E., Harris N. J., Beavan N., Buckley H. R., 2014. First bioarchaeological evidence of probable scurvy in Southeast Asia: Multifactorial etiologies of vitamin C deficiency in a tropical environment//Tnternational Journal of Paleopathology. URL: Date of access: 2014.01.04 DOI: 10.1016/j.ijpp

- Hardy B. L., 2010. Climatic variability and plant food distribution in Pleistocene Europe: Tmplications for Neanderthal diet and subsistence//Quaternary Science Reviews. Vol. 29. P. 662-679.

- Hardy B. L., MoncelM.-H., 2011. Neanderthal Use of Fish, Mammals, Birds, Starchy Plants and Wood 125-250,000 Years Ago//Plos One. Vol. 6. Tssue 8. P. 1-10.

- Hardy K., Buckley S., Collins M. J., Estallrich A., Brothwell D., Copeland L., Garcia-Tabernero A., Garcia-Vargas S., de la RasillaM., Lalueza-Fox C., HuguetR., BastirM., Santamaria D., MadellaM., Wilson J., Cortes A., Rosas A., 2012. Neanderthals medics? Evidence for food, cooking and medical plants entrapped in dental calculus//Naturwissenschaften. Vol. 99. P. 617-626.

- Hawks J., 2012. Dynamics of genetic and morphological variability within Neanderthals//Journal of Anthropological Science. Vol. 90. P. 81-97.

- Heim J.-L., 1976. Les Hommes fossiles de La Ferrassie (Dordogne). Paris: Masson. T. 1. 368 p. (Archives de l’Tnstitut de Paléontologie Humaine; Vol. 35.)

- Heim J.-L., 1982. Les Enfants Neandertaliens de La Ferrassie. Etude Anthropologique et Analyse Ontogenique des Hommes de Neandertal. Paris: Masson. 169 p.

- Henry A. G., Brooks A. S., Piperno D. R., 2011. Microfossils in calculus demonstrate consumption of plants and cooked foods in Neanderthal diets (Shanidar TTT, Traq; Spy T and TT, Belgium)//PNAS. Vol. 108. № 2. P. 486-491.

- Maat G. J. R., 1982. Scurvey in Dutch whalers buried at Spitzbergen//Proceedings of the Paleopathology Association 5th European Meeting, Middleburg; Antwerpen. P. 82-93.

- Martin-Gonzalez J. A., Mateos A., Goikoetxea I., Leonard R. W., Rodriguez J., 2012. Differences between Neanderthal and modern human infant and child growth models//Journal of Human Evolution. Vol. 63. P. 140-149.

- Melikian V., Waldron T., 2003. An Examination of Skulls from Two British Sites for Possible Evidence of Scurvy//Tnternational Journal of Osteoarchaeology. Vol. 13. P. 207-212.

- Ortner D., 1984. Bone lesions in a probable case of scurvey from Metlatawik, Alaska//MASCA. Vol. 3. P. 79-81.

- Ortner D., 2003. Tdentification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. New York: Academic Press. 645 p.

- Ortner D., Ericksen M. F., 1997. Bone changes in the skull probably resulting from scurvey in infancy and childhood//Tnternational Journal of Osteoarchaeology. Vol. 7. № 3. P. 212-220.

- Ortner D., Putschar W., 1981. Tdentification of pathological condition in human skeletal remains. Washington: Smithsonian Tnstitution Press. 480 p.

- Ortner D. J., Kimmerle E. H., Diez M., 1999. Probable evidence of scurvy in subadults from archaeological sites in Peru//American Journal of Physical Anthropology. Vol. 108. P. 321-331.

- Ortner D. J., Butler W., Cafarella J., Milligan L., 2001. Evidence of probable scurvy from archaeological sites in North America//American Journal of Physical Anthropology. Vol. 114. P. 343-351.

- Pettitt P. B., 2002. The Neanderthal dead: exploring mortuary variability in Middle Palaeolithic//Eurasia Before Farming. Vol. 1 (4). P. 1-19.

- Peyrony D., 1934. La Ferrassie. Mousterien, Perigordien, Aurignacien//Prehistoire. Vol. TTT. P. 1-92.

- Schaefer M., Black S., Scheuer L., 2009. Juvenile osteology. A laboratory and field manual. Amsterdam: Elsevier. 369 p.

- Trinkaus E., 2008.Kiik-Koba 2 and Neandertal axillary border ontogeny//Anthropological Science. Vol. 116 (3). P. 231-236.

- Van der Merwe A. E., Maat G. J. R., Steyn M., 2010a. Ossified hematomas and infectious bone changes on the anterior tibia; histomorphological features as an aid for accurate diagnosis//International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 20. P. 227-239.

- Van derMerwe A. E., Steyn M., Maat G. J. R., 2010b. Adult scurvey in skeletal remains of late 19th century mineworkers from Kimberley, South Africa//International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 20. P. 307-316.

- Vlcek E., 1973. Postcranial skeleton of a Neanderthal child from Kiik-Koba, USSR//Journal of Human Evolution. Vol. 2. P. 537-544.

- Zuckerman M. K., Garofalo E. M., Frohlich B., Ortner D. J., 2014. Anemia or scurvy: A pilot study on differential diagnosis of porous and hyperostotic lesions using differential cranial vault thickness in subadult humans//International Journal of Paleopathology. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j. ijpp.2014.02.001. Date of access: 14.05.2015.