Биогеохимическая характеристика корнеобитаемого слоя травянистых растений на рекультивированных участках техногенных отходов

Автор: Артамонова Валентина Сергеевна, Бортникова Светлана Борисовна

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 2, 2022 года.

Бесплатный доступ

Обосновывается актуальность изучения биогеохимии корнеобитаемого слоя травянистых растений, произрастающих на техногенных отходах угледобычи и обогащения железной руды через 40 лет рекультивации. Приведены результаты определения в эмбриозёмах и фоновой почве под схожими растениями валового содержания тяжёлых металлов и металлоидов, Сорг., остаточной токсичности, встречаемости и особенностям роста бактерии Azotobacter chroococcum. Показано, что за время многолетнего развития эмбриозёмов на отходах разного происхождения в них сохраняется высокий пул тяжёлых металлов и металлов, а также накапливается Сорг. В районе угледобычи вокруг корней донника выявляются максимальные концентрации Pb, в то время как под злаками - Br. На облесённых хвостах агломерации железной руды тенденция иная: вокруг корней злаков концентрируются Ca, Ni, Cu, Mn, Zn, около корней донника - As. Однако остаточная токсичность проявляется только на хвостах агломерации железной руды. Установлено, что встречаемость азотобактера в корнеобитаемом слое разных растений повсеместная, но в эмбриозёмах облесённого хвостохранилища популяции бактерии гетерогенны, в них присутствуют ослизнённые штаммы, проявляющие свечение, ризоидный тип роста и антагонизм. Вокруг корней донника складывались условия, наименее благоприятные для размножений, нежели под злаками. Полученные данные расширяют знания о роли фитобиомов в миграции химических элементов на техногенных объектах, могут быть учтены при разработке нейтрализации токсичности и в прогнозах результативности биологической рекультивации.

Техногенные отходы, корнеобитаемый слой, рекультивация, почва, фитобиом

Короткий адрес: https://sciup.org/147238654

IDR: 147238654 | УДК: 631.4 | DOI: 10.17072/1994-9952-2022-2-155-163

Текст научной статьи Биогеохимическая характеристика корнеобитаемого слоя травянистых растений на рекультивированных участках техногенных отходов

Техногенные элювии вскрышных и вмещающих пород пермских и четвертичных отложений полезных ископаемых, а также отходы их агломерации, зарастают медленно. Осуществление биологической рекультивации предполагает ускорение озеленения техногенных отходов и новообразования в них почв. Эффективность рекультивации во многом зависит от присутствия в корнеобитаемом слое органического вещества, доступных элементов минерального питания, ризосферных и симбиотических микроорганизмов, экотоксикантов.

В условиях Кузбасса основным способом вторичного освоения земель является облесение, при котором используются малотребовательные к почвенному плодородию виды растений с олиготрофным типом корневого питания. Лесная рекультивация осуществляется в регионе около 50 лет, в результате чего в хозяйственный оборот возвращено более 15 тыс. га, или 60% нарушенных территорий [Уфимцев, Манаков, Куприянов, 2017]. Улучшению лесорастительных условий элювиев, в том числе повышению биогенного азота в корнеобитаемом слое лесных культур, предшествует посев донника за год до их посадки. На второй год жизни он образует высокий травостой, который защищает саженцы от прямых солнечных лучей, обеспечивает их влагой. Востребованы монокультуры, в том числе виды местной флоры, культивары и интродуценты. Интродуцированные популяции бобовых растений обладают высокой жизненностью и продуктивностью, повышенной концентрацией некоторых химических элементов в надземной части [Ламанова, Шеремет, 2010]. Однако в них внедряются аборигенные виды злаков – потенциальные доминанты сообществ.

Установлено [Клевенская, 1992], что в первые годы рекультивации углесодержащих вскрышных пород развитие донника обеспечивается небольшим количеством бактероидов (клубеньков) на корнях растения на фоне высокой мобилизации углеродсодержащих соединений: простых сахаров, угольной кислоты из корнеобитаемого слоя. Их поставщиком являются корневые выделения, составляющие 54–76% общей массы корней [Волошин, Аветисян, 2017] и микроорганизмы. В этой связи, соотношение C/N биомассы донника характеризуется низким отношением, а микробная биомасса – высокими значениями. В составе микробиоты присутствуют гетеротрофные бактерии рода Azotobacter и фотогетеротрофные цианобактерии. Они активно развиваются в корнеобитаемом слое растений на отвалах вскрышных пород каменного угля в Кузбассе, бурого угля – в районе КАТЭКа [Артамонова, 1992]. С учетом того, что азотобактер и цианобактерии являются активными продуцентами азотсодержащей биомассы, полисахаридов и уроновых кислот [Бонарцева и др., 2017], как и корни самого донника [Федосеева, Харлампович, 2013], возникло предположение об участии таких фитобиомов в техногенных условиях обитания в создании специфической «биомелиорированной» среды. В ней происходит адсорбционное связывание химических элементов полисахаридами, обеспечивающее повышение доступности минерального питания и снижение токсического действия тяжёлых металлов. Полисахариды бактериального и растительного происхождения – агенты гелеобразованияи, что обеспечивает поглощение большого количества воды в присутствии (как правило) двухвалентных ионов. Сорбционная ёмкость альгинатов и фитополисахаридов по отношению к тяжёлым металлам значительно превышает таковую препаратов угля и лигнина [Хотимченко, 2011]. Помимо этого, не исключена миграция мышьяка с хелатами в коллоидной форме, адсорбированной оксидом железа, силикатом или глиной [Путилина, Галицкая, Юганова, 2011], присутствующих в техногенных отвалах в избытке, особенно в отходах переработки полиметаллических руд.

Однако подтверждений этому нет, поскольку такой природный феномен изучен к настоящему времени недостаточно. Информация о биогеохимии корнеобитаемого слоя травянистых растений на рекультивированных техногенных отходах единична. Актуальность работы осуществления комплексных исследований вторичного освоения нарушенных земель в Кузбассе в отдалённый посттехногенный период определила цель настоящей работы – изучить и сравнить биогеохимическую характеристику корнеобитаемого слоя донника и злаков на 40-летних облесённых и самозарастающих отходах угледобычи и агломерации железной руды в Кузбассе. Задачи включали определение валового содержания химических элементов, Сорг., фитотоксичности, выявление азотобактера и особенностей его роста.

Материалы и методы исследования

Объектами исследований являлись одновозрастные почвоподобные образования: 1) на участках облесённых отходов угледобычи и обогащения железной руды; 2) на участках самозарастания вскрышных углесодержащих пород. Все участки одного возраста биогенного освоения, 35–40 лет. В качестве фонового варианта обследовалась тёмно-серая лесная почва под колками. Объекты расположены в Новокузнецком р-не Кемеровской обл. Почвоподобные образования рассматриваются нами как эмбриозёмы согласно классификации сибирских почвоведов [Гаджиев, Курачев, 1992]. Она согласуется с критериями классификации почв России [Шишов, 2004]. Пробы отбирались из прикорневой зоны бобовых и злаковых растений. В каждом случае для анализа использовался смешанный образец, составленный из 5–6 растений. Определение элементного состава в пробах проводили методом энергодисперсионного рент-генфлуоресцентного анализа с использованием синхротронного излучения (РФА-СИ) в Сибирском Центре синхротронного и терагерцового излучения ЦКП «СЦСТИ» в ИЯФ СО РАН на станции локального и сканирующего рентгенфлуоресцентного элементного анализа "Комплекс ВЭПП-4 – ВЭПП-2000" (аналитик – Ю.П. Колмогоров). Определение валового Cорг., актуальной кислотности осуществляли общепринятыми в почвоведении методами. Фитотоксичность выявляли по росту корней проростков овса посевного ( Avena sativa ) и горчицы белой ( Sinapsis alba ) по сокращённой схеме1. Семена выбраны с учётом Национального стандарта РФ, в котором эти растения предложены для определения воздействия загрязняющих веществ на всхожесть и рост на ранних стадиях высших растений2. Выявление фитотоксическо-го действия эмбриозёмов осуществляли в стерильных чашках Петри согласно методам определения токсичности субстратов [Сэги, 1983] и токсичности почв с использованием почвенных пластинок, для чего навеску каждого смешанного образца брали в количестве 60 г [Методы изучения …, 1966]. Предварительно образцы просеивали через почвенное сито с диаметром ячеек 2 мм. Во избежание разброса данных, полученных в ходе предварительного тестирования, мы использовали в каждом конкретном случае 5 чашек (повторностей) с 25-ю семенами растений. Чашки с семенами помещали на трое суток в термостат, затем переносили в растительную камеру, температура воздуха составляла в том и другом случае 24–25ºС, освещение – комнатное. После 6-суточной экспозиции проростков горчицы и 7-суточной – овса измеряли максимальную длину корней и высоту ростков3. Выявление Az. chroococcum осуществляли методом обрастания почвенных комочков, традиционным в микробиологии [Зенова и др., 2002]. Ореол роста бактерии фотографировали через 24 и 36 ч., затем рассчитывали его площадь на экране компьютера. При интерпретации данных основывались на статистической обработке. Она выполнена с применением пакета стандартных программ Statistica (Stat Soft). На графиках приведены средние значения проростков из 125 повторностей и средние значения роста ореола азотобактера из 150 повторностей. В том и другом случаях при оценке значимости использовали p ≤ 0.05. В таблице представлены данные содержания химических элементов при ошибке определения 5–10%.

Результаты и их обсуждение

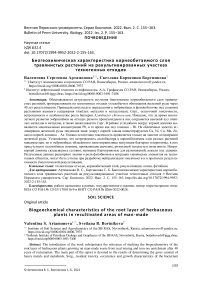

Анализ валового содержания химических элементов в корнеобитаемом слое травянистых растений на облесённых отходах обогащения железной руды показал, что вокруг корней злаков и донника присутствуют металлы: Са, Fe, Mn, Cr, V, Ni, Cu, Zn, Pb, Mo, Sr и металлоиды: Br и As, в концентрациях, превышающих их кларки в литосфере (таблица) [Касимов, Власов, 2015]. В фоновой тёмно-серой лесной почве набор преобладающих химических элементов оказался схожим с таковым в районе угледобычи, хотя абсолютные значения были ниже. Обращает на себя внимание высокое содержание Pb в эмбриозё-мах и фоновой почве. Не исключено, что в накоплении металла участвуют гуминовые кислоты, со струк- турой которых имеется большое сродство у Pb. Гуминовая кислота в разы больше сорбирует Pb, чем, например, Cu и Cd [Водяницкий, 2011]. Присутствие As в аномально высоких количествах обнаружено ранее в хвостовых отходах на Алтае [Бабошкина др., 2005]. В эмбриозёмах на облесённых и самозарас-тающих вскрышных породах в районе угледобычи лидировали Pb, Y, Zr, Br, As. Валовое содержание Сорг. в исследованных пробах эмбриозёмах вокруг корней растений и в экотопах без них на участке облесённого хвостохранилища было очень низким (рис. 1) – около 1% (без пересчёта на 1.724). Под лесными насаждениями и на самозарастающих участках углеотвалов в корнеобитаемом слое схожих растений его содержание было существенно выше и имело тенденцию сближения с таковым в фоновой почве под колками.

Содержание элементов в почвоподобных образованиях на рекультивированных участках техногенных отходов и в фоновой почве

[The content of elements in soil-like formations on reclaimed areas of man-made waste and in background soil]

|

Показа-тель |

Эмбриозёмы |

Л 3 |

Кларк |

||||||||

|

под лесными насаждениями |

под самозарастающей растительностью |

||||||||||

|

Хвосты |

Углеотходы |

Углеотходы |

Колки |

||||||||

|

БР |

З |

Д |

З |

Д |

З |

Д |

К |

З |

К |

||

|

pН |

6.3 |

8.0 |

5.7 |

7.0 |

6.3 |

7.4 |

7.7 |

7.7 |

5.8 |

5.9 |

|

|

Ca* |

8.4 |

14 |

8.0 |

1.1 |

2.2 |

1.8 |

1.7 |

1.6 |

1.9 |

1.7 |

2.96 |

|

Fe* |

26 |

13 |

25.9 |

1.8 |

2.7 |

2.0 |

2.1 |

2.2 |

3.1 |

2.8 |

4.65 |

|

Mn* |

0.48 |

0.53 |

0.43 |

0.059 |

0.067 |

0.054 |

0.041 |

0.046 |

0.086 |

0.081 |

0.1 |

|

Cr |

520 |

240 |

490 |

43 |

46 |

50 |

24 |

31 |

54 |

44 |

83 |

|

V |

500 |

210 |

420 |

51 |

64 |

57 |

55 |

44 |

81 |

74 |

90 |

|

Ni |

100 |

147 |

70 |

75 |

38 |

33 |

36 |

46 |

48 |

62 |

58 |

|

Cu |

490 |

680 |

420 |

34 |

30 |

36 |

35 |

39 |

28 |

41 |

47 |

|

Zn |

250 |

270 |

220 |

73 |

76 |

65 |

66 |

64 |

74 |

67 |

83 |

|

Pb |

270 |

90 |

260 |

30 |

32 |

29 |

37 |

29 |

27 |

23 |

16 |

|

Sr |

530 |

390 |

200 |

150 |

160 |

140 |

150 |

150 |

140 |

140 |

340 |

|

Мо |

22 |

9.2 |

18 |

0.86 |

<0.5 |

<0.5 |

<0.5 |

<0.5 |

<0.5 |

<0.5 |

1.1 |

|

Y |

11 |

16 |

11 |

33 |

36 |

33 |

34 |

31 |

39 |

33 |

29 |

|

Zr |

62 |

69 |

50 |

280 |

260 |

250 |

250 |

250 |

240 |

290 |

70 |

|

Br |

32 |

5.2 |

36 |

1.7 |

3.0 |

4.4 |

2.5 |

3.3 |

17 |

16 |

2.1 |

|

As |

990 |

500 |

1110 |

11 |

7 |

23 |

19 |

12 |

10 |

11 |

1.7 |

|

Примечание. Отмеченные * приводятся в %, остальные элементы – в г/т; полужирным шрифтом выделены значения, превышающие кларки элементов в литосфере; БР – почва без растений, З – злаки, Д – донник, К – клевер. |

|||||||||||

Рис. 1. Содержание Сорг. в почвоподобных образованиях:

ЛР – лесная рекультивация, СР- самозарастание

[Corg. content, % in soil-like formations. Note: ЛР – forest reclamation, CР-self-infestation]

Анализ фитотоксичности эмбриозёмов по отношению к проросткам овса и горчицы показал, что достоверный эффект торможения удлинения корней обнаружен на облесённом хвостохранилище вокруг корней донника и составил 35.2% для овса и 54.4% – для горчицы. Максимальный эффект токсичности выявлен на участке без растений: 62.1% – для корней овса, 62.2% – для горчицы. На самозарастающем участке в районе угледобычи фитотоксичность эмбриозёмов оказалась слабой для корней овса – эффект токсичности составил лишь 25.1%. Реакция горчицы была схожей с овсом. Фоновая почва корнеобитаемого слоя злаков оказалась нетоксичной ни в одной из проб, несмотря на присутствие загрязнения. Более того, в них проявился эффект стимулирования роста как длины корней, так и высоты ростков овса и горчицы. Абсолютные линейные значения ростков и корней овса существенно превосходили таковые горчицы. Возможно, в корнеобитаемом слое злаков это связано с выделением ими производных мугеиновых кислот, действующих как сидерофоры. Последние мобилизуют нерастворимые ионы тяжёлых металлов из почвы, образуя хелаты.

Проявление высокой фитотоксичности вокруг корней донника на участке облесения рудных хвостов и слабой – на участке самозарастания вскрышных пород, вероятно, обусловлено повышенным содержанием подвижных форм Pb, чему могли способствовать кислые полисахариды и уроновые кислоты. Накопление свинца в корнях бобовых культур отмечалось ранее [Кулик, Радомская, 2011].

Помимо присутствия кислых полисахаридов, усиливающих миграцию металла вокруг корней донника, определённую роль в накоплении валовых форм свинца могли играть щелочные экзополисахариды, которые способны образовывать алюмосиликатные гели и приоритетно сорбировать Pb [Водяницкий, 2011]. Показано, что сорбционная ёмкость полисахаридов по отношению к свинцу выше, чем меди [Саидова, 2021]. Поставщиком алюмосиликатов в наших пробах являются монтмориллонит и каолинит, которые присутствуют в большом количестве в лессовидных карбонатных суглинках, слагая основу вскрышных пород. Поэтому вокруг корней донника на участке облесения отходов обогащения железной руды и на самозарастающем участке вскрыши в районе угледобычи условия для временного закрепления свинца не однозначны.

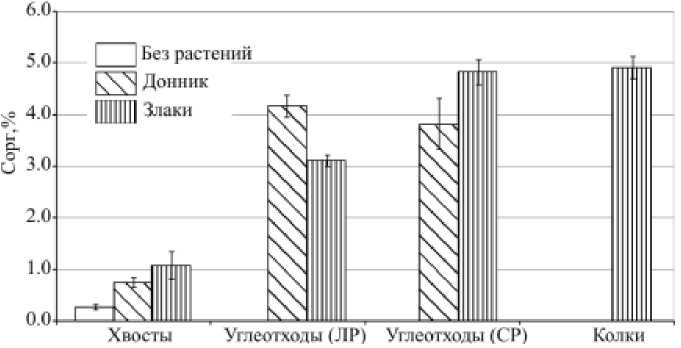

Развитие бактерии Az. chroococcum обнаружено в корнеобитаемом слое растений, произрастающих в эмбриозёмах на угле- и рудосодержащих отходах. Однако на облесённом участке хвостохранилища популяция бактерии оказалась гетерогенной, в её составе на участке без растений присутствовали ослизнённые штаммы с антибиотической активностью (7% популяции), вокруг корней злаков – с биолюми-нисценцией (9% популяции), вокруг корней донника преобладали штаммы с атипичным ризоидным типом роста. В эмбриозёмах в районе угледобычи и в фоновой почве развивались типичные штаммы. Анализ площади ореола роста бактерии вокруг частиц мелкозёма, или комочков, с облесённого хвостохрани-лища показал, что она увеличивалась в течение 24 и 36 ч., свидетельствуя о размножении бактерии во всех пробах (рис. 2). В пересчёте на 1 мм2 комочка, который был источником жизнедеятельных клеток, в первые сутки скорость деления клеток была наибольшей вокруг корней злаков и составила 1.75 мм2/сут., наименьшей – на участке без растений и вокруг корней донника – 1.2 мм2/сут. В последующие 12 ч. интенсивность бинарного деления клеток бактерии возросла на участке без растений на 21%, достигнув 1.53 мм2/сут., вокруг корней злаков увеличилась на 26.5%, достигнув максимальной скорости – 2.38 мм2/сут.

Рис. 2. Рост бактерии в почвоподобных образованиях

[Growth of bacteria in soil-like formations]

Cu(2+), Fe(3+), Mn(2+), Zn(2+). Возможно, на снижение активности размножения азотобактера вокруг корней донника могло повлиять присутствие кумарина, который продуцируется донником, и дикумарина, образующегося при разложении корневых и наземных остатков растения [Харлампович, 2015; Бочкарёва, Дьякова, Артемьева, 2016]. Кроме того, негативное действие на бактерию, очевидно, оказывал и As, валовое содержание которого в отходах агломерации железной руды достигало аномально высокой величины – 1100 мг/кг, что в 647 раз превысило уровень кларка в литосфере и в почвах мира (5 мг/кг) [Касимов, Власов, 2015]. Вероятной причиной тому являются гетит и магнетит, присутствующие в избытке, и выступающие эффективными сорбентами 3- и 5-валентного элемента, прочно удерживая их на поверхности [Переломов и др., 2012]. В сорбции соединений мышьяка в углесодержащих вскрышных породах принимают участие иллит, монтмориллонит и каолинит [Goldberg, George, Brown, 2002; Путилина, Галицкая, Юганова, 2011]. В миграции мышьяка большое значение имеет рН среды. Поэтому на участке облесённого хвостохранилища вокруг корней злаков, где актуальная кислотность среды достигла рН = 8.0, сорбция As(V) понижена (она уменьшается при рН выше 6). При этом сорбция As(III) возрастает. В этой связи, 5-валентный As мог связываться полисахаридами бактерии и вовлекаться в восстановительное метилирование с последующим улетучиванием алкиларсина. Представители р. Aspergillus и Candida способны метаболизировать арсенат, арсенит, метиларсоновую кислоту, ее соли и диметиларсин в летучие формы мышьяка, а некоторые представители рода Penicillium – в органические соединения As. Но вокруг корней донника кислотность среды была слабокислой (рН = 5.7). При таком рН происходит со-осаждение As(V) и железа с формированием минерала скородита (FeAsO 4 х 2H 2 O), который слаборастворим [Путилина, Галицкая, Юганова, 2011]. Но арсенит-ионы остаются мобильными. Более того, в период выпадения обильных дождей и в период снеготаяния водорастворимые полисахариды, как растений, так и азотобактера, могут высвобождать арсенит-ион в прикорневую зону. Активная миграция техногенного мышьяка наблюдалась ранее под воздействием атмосферных осадков в легких подзолистых и супесчаных почвах [Шумилова и др., 2014]. Следовательно, биогеохимическая обстановка вокруг корней растений на отходах агломерации железной руды остаётся сложной через 40 лет их облесения. Атипичный рост азотобактера вокруг корней донника свидетельствует о неблагоприятных условиях обитания. Данное заключение находится в согласии с имеющейся информацией о том, что свечение бактерий, синтез вторичных «специализированных метаболитов», в том числе антибиотиков и полисахаридов, индуцируется у гетеротрофных микроорганизмов в неблагоприятной обстановке генами, группирующимися в кластеры [Андрюков, Михайлов, Беседнова, 2019].

Выводы

-

1. На 40-летних облесённых и самозарастающих участках отвалов углесодержащих вскрышных пород корнеобитаемый слой бобовых и злаковых растений характеризуется концентрациями большинства исследованных токсичных металлов и металлоидов, незначительно превышающими кларки элементов, либо оказываются меньше. Высокое содержание обнаруживают Pb, Y, Zr, Br, As. Вокруг корней донника выявляются максимальные концентрации Pb, вокруг злаков – Br.

-

2. Корнеобитаемый слой бобовых и злаковых растений на облесённых хвостах агломерации железной руды через 40 лет рекультивации характеризуется аномально высоким содержанием Са, Fe, Mn, Cr, V, Ni, Cu, Zn, Pb, Sr, Mo, Br, As. Вокруг корней злаков концентрируются Ca, Ni, Cu, Mn, Zn, около корней донника – As.

-

3. Содержание Сорг. в корнеобитаемом слое бобовых и злаковых растений, произрастающих в эм-бриозёмах в районе угледобычи, достигает высокого уровня, близкого фоновой почвы. В районе складирования хвостов агломерации железной руды накопление Сорг. вокруг корней схожих растений замедлено и соответствует очень низкому уровню.

-

4. Замедленные темпы накопления Сорг. в эмбриозёмах облесённого хвостохранилища вокруг корней донника, злаков и на участке без высших растений обусловливаются остаточной токсичностью, о чём свидетельствует торможение роста фитотестов на ранних стадиях развития, а также гетерогенность популяции азотобактера. Её толерантность к воздействию токсичных металлов и металлоидов обеспечивают штаммы, проявляющие свечение вокруг корней злаков и ризоидный тип роста с плотной слизью – вокруг корней донника. Скорость роста бактерии вокруг корней донника уступала его росту вокруг злаков.

-

5. Полученные данные расширяют знания об экологической адаптации фитобиомов к техногенному загрязнению, роли фитобиомов в миграции химических элементов в эмбриозёмах на рекультивированных техногенных объектах. Особенности биогеохимии корнеобитаемого слоя могут быть учтены при разработке нейтрализации токсичности и в прогнозах результативности биологической рекультивации.

Список литературы Биогеохимическая характеристика корнеобитаемого слоя травянистых растений на рекультивированных участках техногенных отходов

- Андрюков Б.Г., Михайлов В.В., Беседнова Н.И. Антимикробная активность вторичных метаболитов морских бактерий // Антимикробная активность и химиотерапия. 2019. Т. 64, вып. 7-8. С. 44-45.

- Артамонова В.С. Эволюция сообществ фототрофных микроорганизмов // Экология и рекультивация техногенных ландшафтов. Новосибирск: Наука, 1992. С. 199-214.

- Бабошкина С.В. и др. Мышьяк в почвах техногенных ландшафтов Алтая // Ползуновский вестник. Биогеохимия. 2005. Вып. 4. С. 153-156.

- Бонарцева Г.А. и др. Биосинтез альгинатов бактериями рода Azotobacter // Прикладная биохимия и микробиология. 2017. Т. 53, № 1. С. 61-68.

- Бочкарёва И.И., Дьякова И.Н., Артемьева В.В. Водные и лекарственные формы донника как источника кумаринов // Новые технологии. 2016. № 3. С. 90-94.

- Водяницкий Ю.Н. Об опасных тяжёлых металлах/металлоидах в почвах // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2011. Вып. 68. С. 56-82. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2011-68-56-82

- Волошин Е.И., Аветисян А.Т. Руководство по удобрению многолетних бобовых трав (люцерна, клевер, донник, донник, эспарцет): метод. рекомендации. Красноярск: Крас ГАУ, 2017. 31 с.

- Гаджиев И.М., Курачев В.М. Генетические и экологические аспекты исследования и классификации почв техногенных ландшафтов // Экология и рекультивация техногенных ландшафтов. Новосибирск: Наука, 1992. С. 6-15.

- Зенова Г.М.и др. Практикум по биологии почв. М.: Изд-во МГУ, 2002. 120 с.

- Казак Е.С. и др. Биосорбция редкоземельных элементов и иттрия в водной среде гетеротрофными бактериями // Вестник Московского университета. Сер. 4. Геология. 2018. № 2. С. 73-80.

- Касимов Н.С., Власов Д.В. Кларки химических элементов как эталоны сравнения в экогеохимии // Вестник Московского университета. Сер. 5. География. 2015. № 2. С. 7-17.

- Клевенская И.Л. Эволюция микробоценозов и их функций // Экология и рекультивация техногенных ландшафтов. Новосибирск: Наука, 1992. С. 149-199.

- Кулик Е.Н., Радомская В.И. Особенности трансляции тяжёлых металлов в бобовые культуры при антропогенном воздействии // Вестник КрасГАУ. 2011. № 8. С. 83-88.

- Ламанова Т.Г., Шеремет Н.В. Агрофитоценозы на отвалах в южной части Кузнецкой котловины. Новосибирск: Офсет, 2010. 226 с.

- Методы изучения почвенных микроорганизмов и их метаболитов. М.: Изд-во Московского ун-та. 1966. 216 с.

- Переломов Л.В. и др. Адсорбция и окисление соединений мышьяка минералами железа и в биоминеральных системах // Известия Тульского гос. ун-та. Естественные науки. 2012. Вып. 3. С. 231-241.

- Путилина В.С., Галицкая И.В., Юганова Т.И. Поведение мышьяка в почвах, горных породах и подземных водах. Трансформация, адсорбция/десорбция, миграция: аналит. обзор. Сер. Экология. Вып. 97. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН. 2011. 249 с.

- Саидова (Мирзоева) Р.С. Сорбционная актвиность пектиновых полисахаридов к ионам двухвалентных металлов: дис. ... канд. техн. наук. Душанбе, 2021. 124 с.

- Сэги Й. Методы почвенной микробиологии. М.: Колос, 1983. 296 с.

- Троц Н.М., Троц В.Б., Обущенко С.В. Аккумуляция тяжёлых металлов зерновыми бобовыми культурами в агроландшафтах Самарского Заволжья // Достижения науки и техники АПК. 2012. № 2. С. 50-51.

- Уфимцев В.И., Манаков Ю.А., Куприянов А.Н. Методические рекомендации по лесной рекультивации нарушенных земель на предприятиях угольной промышленности в Кузбассе. Кемерово: Ирбис, 2017. 44 с.

- Федосеева Л.М., Харлампович Т.А. Изучение некоторых водоростворимых соединений донника лекарственного травы (Melilotus oficinalis L.) // Химия растительного сырья. 2013. № 2. С. 153-157. DOI: 10.14258/jcprm.1302153.

- Харлампович Т.А. Фитохимическое изучение и стандартизация донника лекарственного травы, произрастающего на территории Алтайского края: автореф. дис. ... канд. фарм. наук. Пермь, 2015. 22 с.

- Хотимченко М.Ю. Сорбционные свойства и фармакологическая актвивность некрахмальных полисахаридов: дис. ... д-ра мед. наук. Владивосток, 2011. 327 с.

- Шишов Л.Л. и др. Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 235 с.

- Шумилова М.А. и др. Подвижность техногенного мышьяка в почвах Удмуртии под воздействием атмосферных осадков // Химическая физика и мезоскопия. 2014. Т. 16, № 4. C. 627-631.

- Goldberg S., George E., Brown Jr. Competitive Adsorption of Arsenate and Arsenite on Oxides and Clay Minerals // Soil Sci. Soc. Am. J. 2002. № 66. P. 413-421. DOI: 10.2136/SSSAJ2002.4130.

- Maric M., Antonijevic M., Alagic S. In Vitro effects of various xenobiotics on Azotobacter chroococcum strains isolated from soils of southern Poland // Environ Sci. Pollut. Res. Int. 2013. Vol. 20(2). P. 1181-1188. DOI: 10.1007/s11356-012-1007-9.