Биогеохимические особенности накопления брома в организме человека (на примере жителей Томской области)

Автор: Барановская Наталья Владимировна, Перминова Татьяна Анатольевна, Ларатт Бертран, Наркович Дина Владимировна, Денисова Ольга Александровн

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 3 (23), 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматриваются особенности накопления брома в волосах детей, в здоровой и патологически измененной щитовидной железе, а также в органах и тканях жителей Томской области в зависимости от геоэкологической ситуации территории. Актуальность изучения брома в организме человека обусловлена его специфической ролью в формировании и развитии некоторых болезней, а также способностью элемента вступать в конкурентные отношения с йодом. Авторами выявлены районы Томской области, в которых отмечены аномально высокие уровни накопления брома в волосах и щитовидной железе жителей. Установлены различия накопления элемента в мужском и женском организмах. Показано распределение брома по системам органов и тканей. Определены возможные природные и антропогенные источники брома, оказывающие влияние на накопление элемента в организме человека. Рассмотрены взаимосвязи между содержанием брома в компонентах природной среды и его накоплением в органах и тканях жителей Томской области, зафиксирована взаимосвязь накопления элемента в волосах детей с его содержанием в накипи питьевых вод.

Бром, волосы детей, щитовидная железа, органы и ткани человека, эколого-гео-химические особенности территории

Короткий адрес: https://sciup.org/142199226

IDR: 142199226 | УДК: 546.11:611-07(571.16)

Текст научной статьи Биогеохимические особенности накопления брома в организме человека (на примере жителей Томской области)

Для современного уровня развития общества характерно повышенное негативное воздействие на окружающую среду. Интенсивность и комплексность взаимодействия как природных, так и антропогенных факторов приводит к ухудшению качества среды обитания, что, в конечном итоге, отражается на организме человека, в частности, на его химическом составе. Именно поэтому изучение химических элементов в организме человека актуально, направлено не только на идентификацию закономерностей их распределения и миграции, но и на понимание роли химических элементов в формировании и развитии различных заболеваний. Впервые связь между составом окружающей среды и состоянием живых организмов была показана В.И. Вернадским [1]. Сегодня мы имеем довольно обширный обзор по недостаточности и избыточности элементов в окружающей среде и их связью со здоровьем человека. Например, недостаток йода в природе и эндемический зоб, избыток фтора и флюороз [2] и многие другие патологии [3]. Такие данные являются результатом тщательного изучения элементов в организме

человека, начало которому было положено ещё во второй половине XIX в [4]. Однако, несмотря на значительное количество накопленной информации, некоторые элементы до сих пор мало изучены.

Среди химических элементов, чаще других приводящих к повышенному риску для здоровья человека, выделяют бром [5]. Он относится к группе галогенов, его соседи по Периодической системе Д.И. Менделеева – элементы, играющие большую роль в физиологии живых организмов и крайне неравномерно распределенные в ландшафтах, с чем связано наличие различных биогеохимических аномалий [6]. Используя метод интерполяции Д.И. Менделеева, можно предположить важную биогеохимическую роль брома. Несмотря на постоянное нахождение этого элемента во всех живых организмах, вопрос о его эссенциальности долгое время не был четко установлен, прежде всего по причине недостаточной изученности биологической роли. Однако еще А.И. Перельман приводил высокий показатель биофильности брома, сопоставимый с таковым для Cl и P (0,75). Об эссенциальности элемента свидетельствуют также данные М. Анке [7]. Тем не менее, лишь в 2014 г. результаты исследования Вандербильтского университета (США) показали, что «без брома нет жизни»: без брома молекулы коллагена IV типа, которые играют важную роль в сохранении целостности эпителиальных и эндотелиальных клеточных оболочек, не могут связываться друг с другом должным образом для образования структурного белка соединительной ткани, что может привести к нарушению ее развития, в конечном итоге к гибели организма [8].

Как известно, для всех живых организмов, включая человека, нет химических элементов полезных или вредных. Являясь, с одной стороны, жизненно необходимым, бром в избыточных количествах может быть опасным для здоровья. Он обладает высокой патологичностью (П = 4), с ним связано 11 различных патологий [9]. Lin и др. [10] утверждают: бром может иметь важное значение в образовании камней в почках. Повышенные содержания элемента были обнаружены в сердечной ткани больных уремией [11], дилатационной кардиомиопатией [13], серповидноклеточной анемией, а также в злокачественной ткани молочной железы [14]. Высокие концентрации брома наблюдаются в мозге (75 % кора головного мозга), волосах и ногтях больных болезнью Альцгеймера [11]. Кроме того, некоторые авторы связывают признаки нарастающего дефицита йода, отмеченные сегодня во многих странах, со способностью брома снижать количество йода в щитовидной железе, а также в коже и молоке [14–19].

Таким образом, очевидна необходимость внимательного изучения брома в организме человека, прежде всего, рассмотрение закономерностей его распределения в органах и тканях во взаимосвязи с эколого-геохимической ситуацией территории проживания. Основной целью работы является выявление особенностей накопления и распределения брома в волосах детей Томской области, в здоровой и патологически измененной щитовидной железе жителей Томской области, а также в органах и тканях жителей Томского района Томской области в зависимости от геоэкологического состояния территории.

Материалы и методы

Основным исходным материалом исследования послужил биопсийный материал органов и тканей (46 проб) здоровых жителей Томского района, случайно погибших 52-летнего мужчины из д. Лоскутово и 50-летней женщины из с. Кафтанчиково. Материал предоставлен патологоанатомом морга Томского района С.Ю. Федоровым. Кроме того, изучен биопсийный материал здоровой (10 проб) и патологически измененной (101 проба) щитовидной железы жителей Томской области (предоставлен врачом-эндокринологом, к. м. н. О.А. Денисовой). Также нами были отобраны и проанализированы волосы детей Томской области (573 пробы).

Пробоподготовка и анализ проведены на кафедре геоэкологии и геохимии Томского политехнического университета. Пробоподготовка заключалась в озолении при температуре 600 ºС биопсийного материала и отмывании волос в ацетоне и дистиллированной воде согласно методике [20].

Для количественного определения брома использовался современный высокочувствительный инструментальный нейтронно-активационный анализ (ИНАА), реализованный на исследовательском ядерном реакторе ИРТ-Т в аккредитованной лаборатории кафедры геоэкологии и геохимии Томского политехнического университета (аналитики – с. н. с. А.Ф. Судыко и Л.Ф. Богутская). Измерения проводились на гамма-спектрометре с германий-литиевым детектором. Данный метод также широко используется для аттестации как отечественных, так и зарубежных стандартных образцов. Достоверность анализа подтверждена контрольными определениями на разных средах, выполнялся внутренний контроль.

Результаты и обсуждение

Территория исследования, Томская область, занимает юго-восточную часть Западно Сибирской низменности, в ее составе 16 административных районов (рис. 1). Наиболее слож ная техногенная обстановка характерна для Томского района, в котором расположены основ ные производственные комплексы области, в том числе крупнейший в России комбинат по нефтегазовой переработке – «Сибур» (ранее – Томский нефтехимический комбинат) и крупнейшее в мире предприятие ядерно-топливного цикла – Сибирский химический комбинат (СХК). Кроме того, на территории радиусом около 30 километров расположено более 30 разнопрофильных предприятий, включая агропромышленные комплексы, кирпичный завод, предприятия по производству бетона, множество котельных, и другие [21]. Территория носит название Северного промышленного узла г. Томска (СПУ) и известна своей сложной эколого-геохимической ситуацией [22]. Комплексное техногенное воздействие привело к формированию своеобразной биогеохимической провинции, для которой характерна своя радиохимическая специфика, обусловленная поступлением в окружающую среду искусственных радионуклидов и значительного коли-

Рис. 1. Административно-территориальное деление Томской области, районы:

1 – Александровский; 2 – Каргасокский;

3 – Парабельский; 4 – Колпашевский;

5 – Чаинский; 6 – Молчановский; 7 – Кривошеинский;

8 – Шегарский; 9 – Кожевниковский; 10 – Томский;

11 – Асиновский; 12 – Первомайский;

13 – Верхнекетский; 14 – Тегульдетский;

15 – Зырянский; 16 – Бакчарский

чества химических элементов от комплекса про мышленных источников [23–25]. В 2003 г. на территории выявлена бромная биогеохимическая провинция, сформированная в результате комплексного воздействия предприятий СПУ [23].

Другие районы области можно разделить на группы: расположенные в северо-восточном направлении от Томского района и СПУ: Асиновский, Зырянский, Первомайский; районы агропромышленного комплекса – Кожевниковский, Шегарский, Кривошеинский, Тегульдетский, Молчановский и Бакчарский; северные районы области, приравненные к территориям Крайнего Севера: Александровский, Каргасокский, Парабельский, Колпашевский, Верхнекетский и Чаинский.

Кроме того, необходимо учитывать фактор природных геохимических аномалий, имеющих место на столь обширной территории. Так, в Бакчарском, Колпашевском и Шегарском районах – крупнейшее в стране железо-рудное месторождение [26]. В ряде районов – наличие источников минеральных вод, болот, торфяных залежей, угольных проявлений и других [27–28]. Таким образом, потенциальных источников поступления брома в организм человека довольно много, они разнокачественные с различными путями проникновения – с водой и пищей, воздушным путем, а также, возможно, комплексным.

Согласно анализу таблицы содержание брома в волосах детей, проживающих в разных районах Томской области, значительно варьирует. Высокие коэффициенты вариации (свыше 100) характерны для девяти районов области, заметно выделяются Томский, а также Асиновс-кий, расположенный по розе ветров от Томского (рис. 1). Для Томского характерен самый критичный разброс минимально-максимальных значений: это самый техногенно-напряженный район в области.

Совокупный анализ волос детей и патологически измененной щитовидной железы взрослого населения показал, что в целом по области, кроме Томского, выделяются еще три района с повышенными уровнями содержания брома относительно среднего по выборке и литературным показателям: Колпашевский, Зырянский и Чаинский.

Среднее содержание брома (мг/кг) в волосах детей Томской области

|

Район |

Кол-во проб |

X ± λ min...max |

Коэффициент вариации, % |

Район |

Кол-во проб |

X ± λ min...max |

Коэффициент вариации, % |

|

Александровский |

66 |

12 ± 3 4…24 |

62 |

Кожевниковский |

77 |

12 ± 5 2,5…31 |

100 |

|

Каргасокский |

55 |

15 ± 2 11…24 |

35 |

Томский |

195 |

23 ± 5 0,3…895 |

284 |

|

Парабельский |

77 |

13 ± 5 3…43 |

107 |

Асиновский |

21 |

9 ± 4 0,5…69 |

217 |

|

Колпашевский |

77 |

14 ± 9 0,5…67 |

174 |

Первомайский |

27 |

9 ± 1 1…23 |

68 |

|

Чаинский |

23 |

7 ± 2 2…38 |

107 |

Верхнекетский |

20 |

14 ± 5 1…101 |

163 |

|

Молчановский |

13 |

19 ± 5 2…53 |

95 |

Тегульдетский |

28 |

2 ± 0.3 0.4…8 |

78 |

|

Кривошеинский |

10 |

23 ± 5 2…46 |

68 |

Зырянский |

137 |

4 ± 0.4 1…25 |

102 |

|

Шегарский |

15 |

16 ± 3 2…45 |

82 |

Бакчарский |

52 |

7 ± 1 1…56 |

124 |

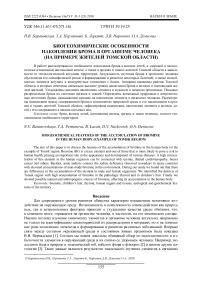

Рис. 2. Содержание брома в измененной щитовидной железе по районам Томской области и железе здорового человека (мг/кг)

Отметим, что данные районы отличаются не только высоким содержанием изучаемого нами элемента, но и комплексом медико-эколого-геохимических отклонений (согласно данным многолетних исследований, проводимых на территории области специалистами разных научных направлений) [21, 29–32]. При сравнении двух сред – волос и щитовидной железы – установлено: в последней наблюдаются аномально высокие содержания брома еще в двух районах: Александровском и Шегарском. Для патологически измененной щитовидной железы жителей остальных девяти районов области, за исключением вышеперечисленных, характерно относительно однородное концентрирование элемента (рис. 2). Как показывают результаты нашего исследования, в щитовидной железе здоровых жителей Томской области наблюдаются незначительные превышения содержания элемента относительно литературных данных [33]. Это свидетельствует о дисбалансе данного элемента при наличии патологии либо о его влиянии на ее возникновение. В свою очередь, значительное концентрирование брома может быть связано с эколого-геохимической ситуацией на территории проживания человека. Патология щитовидной железы у населения области требует особого внимания [29]. Весьма важным аспектом в ее формировании может яв ляться именно бром. Особенность брома вступать в конкурентные отношения с йодом обсуждалась многими исследователями [14–19]. Именно с данным фактом некоторые авторы связывают признаки нарастающего дефицита йода, наблюдающиеся сегодня не только в России, но и во всем мире. Томская область является биогеохимической провинцией с дефицитом йода [29], поэтому этот вопрос очень актуален.

Так, нами выявлены высокие концентрации брома в щитовидной железе (544,6 мг/кг) и волосах (67 мг/кг) жителей населенного пункта Чажемто Колпашевского района. На наш взгляд, это может объясняться присутствием аномалии природного типа, обусловленной наличием в данном населенном пункте йод-бромных минерализованных вод. Наличие высоких концентраций брома в двух изученных средах жителей Чаинского и Зырянского районов (рис. 2) требует дополнительных исследований. В этих районах присутствуют разного рода природные проявления, которые могут быть богаты бромом, например, Яйское буроугольное месторождение в Зырянском районе, которое, кроме того, находится в зоне ветрового переноса от мощнейшего техногенного источника брома – зоны СПУ г. Томска. Этот факт подтверждается присутствием высоких концентраций данного элемента в волосах и щитовидной железе жителей отдельных населенных пунктов Томского района, находящихся в непосредственной близости от Сибирского химического комбината, – потенциального источника выбросов брома в окружающую среду [22–23].

Иная картина накопления брома отмечена в северных районах области. В Александровском не выявлено аномалии брома в волосах, однако повышенные содержания элемента фиксируются в щитовидной железе жителей. Выделяется г. Стрежевой с концентрацией брома в щитовидной железе жителей 1919 мг/кг. Наибольшее техногенное влияние в районе оказывает нефтедобывающий комплекс, однако в двух близлежащих районах нефтедобычи (Каргасокский и Парабельский) бромных аномалий в щитовидной железе и волосах населения не отмечено, за исключением его повышенного содержания в волосах детей Парабельского района. Возможно, на содержание в щитовидной железе влияют источники хлоридно-гидрокарбонатно-натриевой бромной воды в г. Стрежевой.

В Шегарском районе установлено самое высокое содержание брома в щитовидной железе взрослого населения (рис. 2). Чаинский и Шегарский районы расположены на территории ЗападноСибирского железорудного бассейна. Отмечено, что в почвах для железа характерно образование комплексных соединений с галоидами, значительной бромфиксирующей способностью обладают обогащенные железом почвы [34]. Однако в других районах (например, Бакчарском) с наличием подобного типа природных ресурсов аномальных концентраций брома в щитовидной железе не наблюдается, но повышенные концентрации отмечены в волосах. Именно в Шегарском районе (в волосах) зафиксированы очень прочные корреляционные связи брома с большим количеством элементом (Ta, Yb, Au, Fe, Lu, Zn, Co, Th, Sr, Tb и Eu), что не характерно для других территорий.

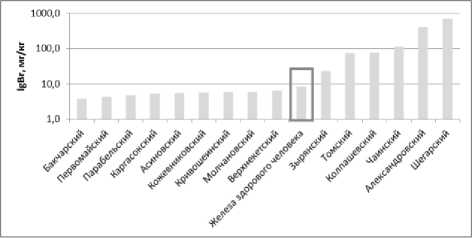

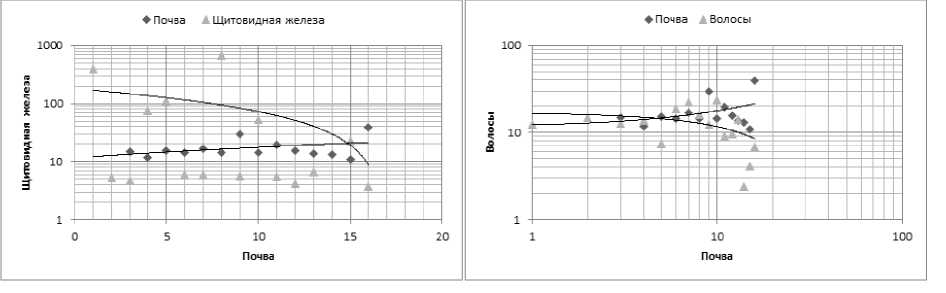

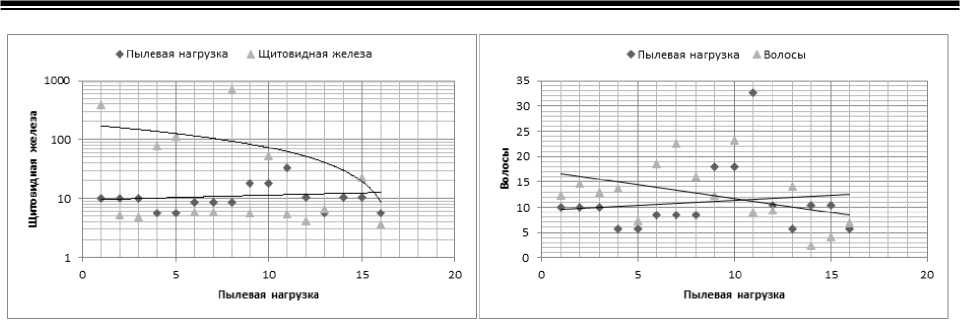

Как показывает анализ щитовидной железы и волос населения Томской области, содержание в них брома в разных районах неравномерное. Например, его чрезвычайно высокое содержание – в патологически измененной щитовидной железе жителей Александровского и Ше-гарского районов, тогда как в волосах населения этих же районов содержание элемента не превышает литературных данных и среднеобластных значений. Это может быть связано с разными путями его поступления. Взаимосвязь между содержанием брома в природной среде, щитовидной железе и волосах населения представлена на рис. 3–5.

Рис. 3. Содержание брома в почвах, щитовидной железе и волосах населения Томской области, мг/кг

(R щитовидная железа – почва

= –0,2; R волосы – почва

–0,2)

Рис. 4. Содержание брома в накипи, щитовидной железе и волосах населения Томской области, мг/кг

(R щитовидная железа – накипь

= 0,1; R волосы – накипь

0,5)

Рис. 5. Среднесуточная величина пылевой нагрузки Томской области, мг/м2^сут по [35]

и содержание брома в щитовидной железе и волосах населения Томской области, мг/кг

(R щитовидная железа - пылевая нагрузка

,2; R волосы- пылевая нагрузка

0,005)

Как видно из рис. 3–5, прямых взаимосвязей между содержанием брома в природных средах и организме человека не наблюдается. Исключение - в накипи питьевых вод и волосах жителей Томской области, между которыми зафиксирована значимая корреляционная связь.

Как уже отмечалось, среди всех районов Томский отличается самой напряженной техногенной обстановкой, особенно населенные пункты в его северной части - зоне влияния СПУ [22]. Поселки, расположенные в противоположном направлении от преобладающей розы ветров, теоретически не должны подвергаться значительному влиянию техногенных источников брома. Для подтверждения данного факта нами также было проведено дополнительное исследование по изучению накопления брома в органах и тканях жителей населенных пунктов Кафтанчиково и Лоску-тово (мужчина и женщина), не входящих в зону повышенной техногенной нагрузки (рис. 1).

При изучении коэффициентов парной корреляции Пирсона отмечено весьма узкое количество значимых связей брома: лишь с кальцием (0,42) и серебром (0,76) для объединенных данных по мужскому и женскому организмам. Однако при изучении корреляционных особенностей по отдельно взятому организму наблюдаются значимые корреляции брома (критическое значение коэффициента корреляции - 0,41 при доверительной вероятности 0,05): с серебром (0,88) и лантаном (0,41) в органах и тканях женского организма; с кальцием (0,76), хромом (0,47), цезием (0,46) и европием (0,42) - в мужском. Отрицательных значимых корреляций не установлено. Различия в корреляционных особенностях брома в мужском и женском организмах могут носить как природный, так и антропогенный характер. Например, удивительными являются высокие корреляции брома с серебром. Этот металл - один из наиболее устойчивых к действию брома, даже при повышенных температурах и в присутствии влаги, тогда как большинство металлов с трудом реагируют с безводным бромом из-за образования на их поверхности защитной пленки бромида, нерастворимого в броме. Известен факт, что собственные минералы брома очень редки (так как его ион очень большой, что не позволяет ему закрепиться в кристаллической решетке) и представлены только бромаргиритом (AgBr), иодобромитом (2AgCl*2AgBr*AgJ) и эмболитом (Ag(Cl, Br)) [36]. Таким образом, наличие высоких корреляций с серебром, возможно, указывает на природное происхождение. Однако значимые корреляции с лантаном могут свидетельствовать и о техногенном вмешательстве. Кроме того, Н.В. Барановская [23] отмечает бром, серебро и редкоземельные элементы в листьях тополей г. Томска и определяет эти элементы как специфичные для данной территории. В органах дыхания домашней свиньи п. Кижирово Томского района, расположенного в зоне влияния СХК, а также в крови, волосах, молоке кормящих матерей и моче новорожденных детей также зафиксированы бром, серебро и лантан [23]. Значимые корреляционные связи брома с церием, европием, хромом и кальцием, скорее всего, демонстрируют техногенное происхождение. Бром, церий, европий и хром - специфичные элементы выбросов антропогенных источников (предприятия ядерно-топливного цикла).

Как показывают результаты исследования, для отдаленных от прямого негативного техногенного воздействия территорий также характерно значительное накопление брома в органах и тканях жителей. Мы предполагаем, что ввиду высокой летучести элемента имеет место воздушный перенос, о чем также свидетельствуют высокие концентрации брома в органах дыхательных путей.

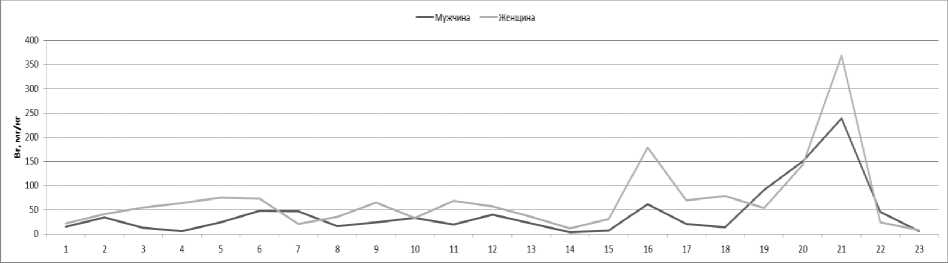

Следует отметить различие в восприимчивости к накоплению данного элемента жителями разных полов. Несмотря на выявленные ранее отсутствия половых различий в накоплении брома [14], полученные нами данные доказывают: в органах и тканях женского организма концентрации брома выше, чем в мужском. Как видно из рис. 6, в мужском организме наблюдаются большие, чем в женском, содержания брома в почках, бронхах и легких, скорее всего это связано с физиологическими особенностями мужского организма: большим объемом легких, большей шириной и толщиной почек, а также длиной кортикального слоя. Наибольшие концентрации брома, как для женского, так и мужского организмов, отмечены в аорте (по сравнению с литературными данными [37] значения превышены в 15 и 10 раз для женского и мужского организма соответственно).

Рис. 6. Сравнительный анализ содержания брома в золе тканей и органов жителей:

1 – щитовидная железа; 2 – тонкий кишечник; 3 – язык; 4 – поджелудочная железа; 5 – желудок;

6 – мочевой пузырь; 7 – бронхи; 8 – кожа; 9 – двенадцатиперстная кишка; 10 – селезенка;

11 – толстый кишечник; 12 – трахея; 13 – мускулатура; 14 – головной мозг; 15 – печень; 16 – пищевод;

17 – сердце; 18 – жировая ткань; 19 – легкие; 20 – полая вена; 21 – аорта; 22 – почка; 23 – ногти

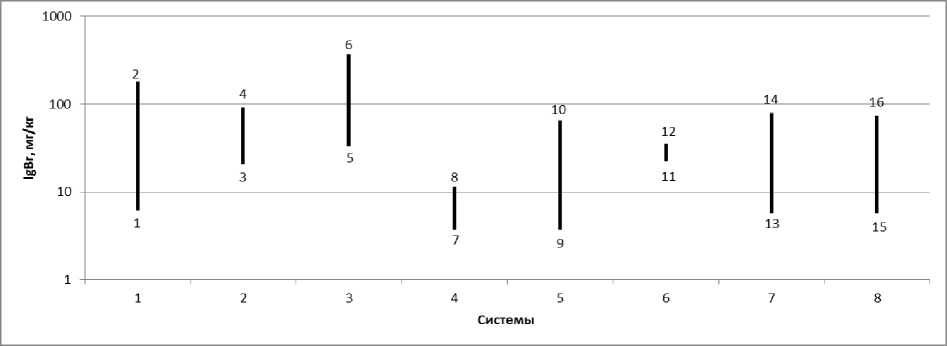

На рис. 7 показано содержание брома в системах органов и тканей мужского и женского организмов, где пищеварительная система представлена следующими органами и тканями : язык, пищевод, желудок, тонкий кишечник, двенадцатиперстная кишка, толстый кишечник, печень и поджелудочная железа; дыхательная – трахея, бронхи, легкие; система крово- и лимфообращения – сердце, аорта, полая вена, селезенка; нервная – головной мозг; эндокринная система – щитовидная и поджелудочная железа; опорно-двигательная – скелетная мускулатура; покровная – жировая ткань, кожа, ногти; мочеполовая – мочевой пузырь и почки. Органы и ткани были разделены по системам согласно данным, указанным в [4].

Рис. 7. Содержание брома в системах органов и тканей мужского и женского организма, мг/кг золы, системы: 1 – пищеварительная; 2 – дыхательная; 3 – система крово- и лимфообращения; 4 – нервная; 5 – эндокринная; 6 – опорно-двигательная; 7 – покровная; 8 – мочеполовая; цифрами на графике представлены органы и ткани: 1 – поджелудочная железа (муж); 2 – пищевод (жен); 3 – бронхи (жен); 4 – легкие (муж); 5 – сердце (муж);

6 – аорта (жен); 7 – головной мозг (муж); 8 – головной мозг (жен); 9 – поджелудочная железа (муж);

10 – поджелудочная железа (жен); 11 – мускулатура (муж); 12 – мускулатура (жен); 13 – ногти (муж);

14 – жировая ткань (жен); 15 – почка (жен); 16 – мочевой пузырь (жен)

Как видно из рис. 7, больше всего брома наблюдается в системе крово- и лимфообращения, меньше всего – в нервной системе двух организмов. При любом способе поступления брома в организм человека (ингаляционный, пероральный или кожный) он быстро распределяется, но надолго задерживается в крови, именно поэтому в системе крово- и лимфообращения зафиксирована его максимальная концентрация. Это указывает на то, что элемент практически не включен в обмен между органами и тканями. Общие тенденции, наблюдаемые в мочеполовой системе мужчины и женщины, показывают основной путь выделения брома из организма – с мочой. Интересным является высокое накопление брома в пищеварительной системе женского организма и удивительно низкое в данной системе мужского организма, которые могут быть связаны с разным рационом питания, так как большая часть элемента поступает в организм именно с пищей и питьем [14]. Кроме того, бром – постоянная составная часть нормального желудочного сока. Его низкие концентрации в нервной системе могут свидетельствовать о наличии серьезного барьера, препятствующего проникновению элемента, несмотря на его хорошую миграционную способность, отмечаемую для природных систем [6].

Таким образом, эко- и биогеохимия данного элемента играет значительную роль в формировании геохимического портрета жителей отдельных территорий; его роль в накоплении в органах и тканях человека весьма существенна для понимания механизмов формирования некоторых патологий.

Выводы

Список литературы Биогеохимические особенности накопления брома в организме человека (на примере жителей Томской области)

- Вернадский В.И. Живое вещество. М.: Наука, 1994. С. 19-314.

- Алексеенко В.А. Экологическая геохимия. М.: Логос, 2000. -627 с.

- Selinus O. Essentials of medical geology. Impacts of the natural environment on public health. Elsevier Academic Press, 2005. 812 p.

- Барановская Н.В., Рихванов Л.П., Игнатова Т.Н., Наркович Д.В., Денисова О.А. Очерки геохимии человека. М.: Изд-во ТПУ, 2015. 380 с.

- Elemental concentrations of ambient particles and cause specific mortality in Santiago, Chile: a time series study/A. Valdés . Environmental Health. 2012. Vol. 11. 82 p.

- Перельман А.И. Геохимия. М.: Высшая школа, 1979. 423 с.

- Essentiality of arsenic, bromine, fluorine and titanium for animal and man/M. Anke //Proceedings Book 3rd International symposium on trace elements in human: new perspectives. Greece, 2001. P. 204-228.