Биохимические и морфологические показатели крови цыплят под влиянием шротов левзеи, родиолы розовой и энтерофара

Автор: Вахрушева Т.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария

Статья в выпуске: 6, 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты исследования влияния адаптогенов растительного (родиола розовая и левзея) и животного (энтерофар) происхождения, в отдельности и в сочетании, на биохимические и морфологические показатели крови у цыплят в возрасте от 1 до 60 суток.

Цыплята, биохимические показатели крови, адаптогены, альбумины, глобулины, родиола розовая, левзея, энтерофар

Короткий адрес: https://sciup.org/14083749

IDR: 14083749 | УДК: 612.66:636.5:615.322:615.324

Текст научной статьи Биохимические и морфологические показатели крови цыплят под влиянием шротов левзеи, родиолы розовой и энтерофара

В настоящее время в качестве средств борьбы с приобретенными иммунодефицитами молодняка и взрослых животных и птицы используются иммуномодуляторы [3, 5, 6]. Одним из перспективных направлений для применения в птицеводстве является использование в качестве иммуностимулирующих средств адаптогенов животного и растительного происхождения – шротов лекарственных растений (выжимок после экстракции, содержащих до 70 % активного начала), относящихся к группе адаптогенов, таких как: левзея, родиола розовая, элеутерококк, женьшень, которые являются дешевыми, технологичными и, как следствие этого, доступными в применении.

Особый интерес в этом плане также представляют адаптогены животного происхождения, к которым относится энтерофар (кишечная мука из 12-перстной кишки крупного рогатого скота и свиней), являющийся универсальным адаптогеном и используемый в качестве биостимулятора белоксинтезирующей, кроветворной и пищеварительной функций, а также в качестве иммунокорректора [5, 7–9].

На сегодняшний день актуальной научной и практической задачей является изучение влияния иммуномодуляторов на обменные процессы, протекающие в организме сельскохозяйственной птицы при их применении. Слабо изученной также остается динамика развития постнатальных изменений биохимических и морфофункциональных показателей крови цыплят. Физиолого-биохимические характеристики крови занимают особое место и очень важны как для оценки физиологического статуса организма птицы, так и для своевременной диагностики патологических состояний [4], поэтому мы посчитали необходимым провести исследования морфобиохимических показателей крови.

Цель работы . Изучение динамики изменений биохимических и морфофункциональных показателей крови у цыплят в возрасте от 1 до 60 суток под влиянием адаптогенов животного (энтерофар) и растительного происхождения (шроты левзеи и родиолы розовой) в отдельности и в сочетании.

Материалы и методы исследований . Работа выполнена на цыплятах аутосексного четырехлинейного кросса «Родонит». По принципу аналогов было сформировано 5 групп, 4 из которых опытные, 1 контрольная, по 60 цыплят в каждой. Яйцо на инкубацию для закладки поступало из одних и тех же маточных корпусов.

Цыплятам опытных групп с момента вылупления и в течение последующих 30 суток в основной рацион в качестве добавок были включены шроты следующих лекарственных растений:

Группа 1 – левзея 2 г/кг корма.

Группа 2 – левзея 2 г+энтерофар 0,2 г/кг корма.

Группа 3 – родиола розовая 1 г+энтерофар 0,2 г/кг корма.

Группа 4 – родиола розовая 1 г/кг корма.

Группа 5 – контрольная (без добавок к основному рациону).

Перед началом опыта и через 10, 20, 40, 60 суток от начала проводились контрольные убои птицы по 10 голов из каждой группы и взятие материала на биохимические исследования сыворотки крови.

Во время опыта велись клинические наблюдения за цыплятами, учитывались случаи заболеваний и осложнений после проведений плановых вакцинаций и обработок, вынужденный убой цыплят. Исключение инфекции у павших и вынужденно убитых цыплят проводилось в каждом случае путем посева на мясопептонный агар (МПА) и мясопептонный бульон (МПБ).

Исследования сыворотки крови проводили по общепринятым методикам: общий белок определяли рефрактометрическим методом на рефрактометре (г/л). Фракции сывороточных белков (альбумины; α-, β-, γ-глобулины), исчисляемые в г/л, определялись нефелометрическим методом, основанным на способности различных белков осаждаться фосфатным раствором определенной концентрации.

Исследования морфофункциональных показателей крови проводили следующими методами: для определения концентрации гемоглобина использовали гемоглобинцианидный метод на фотоэлектроколориметре (г/л); определение количества эритроцитов производили в счетной камере Горяева под микроскопом (10¹²/л).

Цифровые показатели всех исследований от опытных и контрольных животных были подвергнуты статистической обработке с использованием программы биометрической обработки.

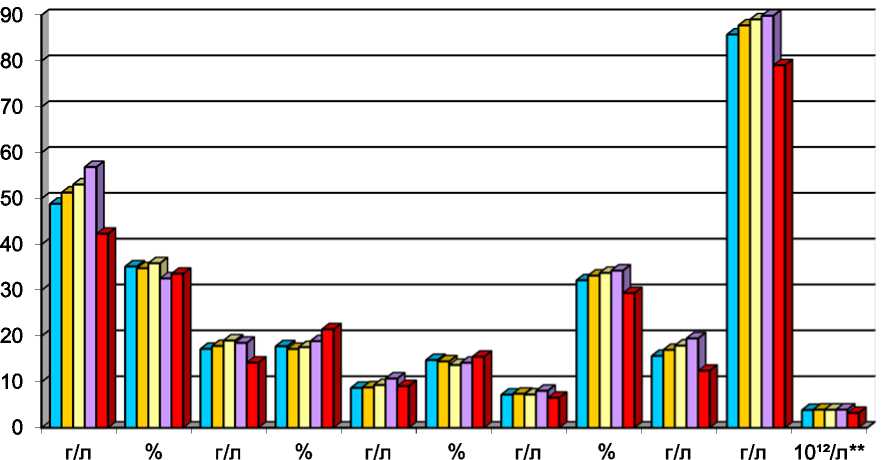

Результаты исследований . Полученные результаты исследований показали, что количество общего белка в сыворотке крови цыплят в возрасте 1–60 дней (рис.) повышалось как в опытных, так и в контрольной группах, но у цыплят опытных групп количество общего белка в сыворотке крови было выше по сравнению с петушками контрольной группы.

общий альбумины α-глобулины ß-лобулины γ-глобулины гемоглобин эритро белок циты

□Левзея 2 г/кг □ Родиола розовая 1 г/кг

□Левзея / энтерофар 2 г/к г + 0,2 г/кг □ Родиола / энтерофар 2 г/кг + 0,2 г/кг

□Контрольная группа

Влияние адаптогенов растительного и животного происхождения на биохимические и морфологические показатели крови цыплят в возрасте 60 суток

В течение всего опытного периода (от 1 до 60 суток) количество общего белка в сыворотке крови увеличивалось в среднем на 61,63 % у цыплят опытных групп и на 46,74 % у цыплят контрольной группы. Разница показателей уровня общего белка между опытными и контрольной группами становится достоверной с 20-суточного возраста. В этом возрасте средний показатель количества белка в опытных группах был достоверно выше по сравнению с контрольной на 10,76 %. Такая же тенденция наблюдалась при последующих исследованиях: в возрасте 40 суток – на 10,4 %; 60 суток – на 12,13 %.

Самые высокие показатели количества общего белка в сыворотке крови были отмечены у петушков опытных групп в возрасте 60 суток, в основной рацион которым добавлялись комплексы адаптогенов (левзея 2 г/кг корма в сочетании с энтерофаром 0,2 г/кг корма; родиола розовая 1 г/кг корма в сочетании с энтерофа-ром 0,2 г/кг корма), уровень общего белка у петушков этих опытных групп находился на верхней границе нормы и был выше на 2,77 % по сравнению с петушками опытных групп, получавшими левзею и родиолу розовую в отдельности (рис.).

Достоверное увеличение содержания общего белка в сыворотке крови у цыплят опытных групп по сравнению с контрольной свидетельствует о выраженном стимулирующем влиянии на белоксинтезирующую функцию организма опытных цыплят комплексов адаптогенов из шротов левзеи и родиолы розовой в сочетании с энтерофаром [5, 6, 9].

Средние показатели содержания фракции альбуминов у цыплят опытных групп были достоверно выше по сравнению с идентичными показателями у цыплят контрольной группы: в возрасте 10 суток – на 10,13 %; 20 суток – на 19,56; 40 суток – на 13,65; 60 суток – на 14,66 % (рис.).

Увеличение количества альбуминовой фракции белка в сыворотке крови цыплят в пределах физиологической нормы опытных групп по сравнению с контрольной свидетельствует о повышении функциональной активности печени и нормализации обменных процессов в организме цыплят под влиянием адаптогенов [1, 5].

На протяжении всего опытного периода высокие показатели количества альбуминов в сыворотке крови отмечались у цыплят опытных групп, в рацион которым добавлялись комплексы адаптогенов: левзея в сочетании с энтерофаром и родиола розовая в сочетании с энтерофаром.

Было отмечено, что увеличение общего белка в сыворотке крови цыплят происходило за счет альбуминовой фракции. При включении комплексов адаптогенов в рацион подопытной птицы в ее крови отмечается повышение уровня альбуминов и соответствующее снижение уровня глобулинов на 1,15–2,2 % в пределах физиологической нормы. Об этом свидетельствует и альбумин-глобулиновый коэффициент (А/Г), который отражает состояние белкового обмена. Он был выше в крови цыплят всех опытных групп относительно контроля в среднем на 13,19 %. Поскольку альбуминовая фракция является наиболее мелкодисперсной, то, очевидно, она легко мобилизуется для синтеза тканевых белков интенсивно растущего организма цыплят [6].

Важное значение для характеристики обменных процессов в организме животного и птицы и состояния их здоровья имеет показатель содержания в крови глобулиновых фракций белка. Количество глобулиновых фракций в сыворотке крови цыплят опытных групп на протяжении всего опытного периода было выше по сравнению с контрольной группой, находясь в пределах физиологической нормы. При этом из глобулинов плазмы крови наблюдается повышение содержания α- и γ-глобулинов, α-глобулины образуются гликопротеинами и являются активными переносчиками различных веществ крови, γ-глобулины выполняют главным образом функцию защиты, являясь защитными антителами (иммуноглобулинами). Средние показатели содержания α- и γ-глобулинов у цыплят опытных групп были выше на протяжении всего опытного периода по сравнению с цыплятами контрольной группы: в возрасте 10 суток соответственно на 3,77 и 10,18 %; в возрасте 20 суток на 10,35 и 19,63 %; 40 суток на 4,59 и 20,25 %; 60 суток на 3,16 и 24,80 %.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что разница показателей содержания ß-глобулиновой фракции в сыворотке крови опытных и контрольных цыплят находилась в пределах физиологической нормы, но прослеживается уменьшение количества ß-глобулинов у опытных цыплят относительно контроля в возрасте 60 суток в среднем на 11,09 %. ß-глобулины активно взаимодействуют с липидами крови, снижение их концентрации свидетельствует о том, что в крови цыплят всех опытных групп идет перераспределение синтеза соответствующих белков, направленное на биосинтез альбуминов и α-глобулинов, которые являются основными трофическими белками организма и взаимодействуют с углеводами и мукополисахаридами, а также γ-глобулинов, направленных на защиту организма птицы.

У цыплят опытных групп рост концентрации α- и γ-глобулинов в пределах физиологической нормы свидетельствует о повышении общей резистентности организма птицы под влиянием адаптогенов.

Морфофункциональные показатели крови отражают физиологическое состояние организма птиц и его естественную резистентность.

Исследования показали, что морфологические показатели крови подопытных и контрольных цыплят в начале опыта находились в пределах физиологической нормы и не имели достоверных различий.

Результаты, полученные при изучении влияния адаптогенов на эритропоэз у цыплят, показывают, что в контрольной группе в течение всего опытного периода отмечалось более низкое содержание эритроцитов в крови, которое соответствовало нижней границе нормы.

В возрасте 10 суток этот показатель составлял 3,236 ×10¹²/л, в возрасте 40 суток наблюдались незначительные изменения показателя количества эритроцитов, в возрасте 60 суток количество эритроцитов было ниже уровня физиологической нормы на 6,13%.

Исследование количества эритроцитов в крови у цыплят опытных групп, получавших адаптогены, показало, что в возрасте 10 суток количество эритроцитов в крови находилось на уровне верхней границы физиологической нормы – 3,830×10¹²/л (при норме 3,5-3,9×10¹²/л) [3] и было достоверно по сравнению с контролем на 15,59 %. В течение всего опытного периода показатель количества эритроцитов в крови поступательно увеличивался и был выше у цыплят опытных групп в среднем: в возрасте 10 суток – на 14,25 %; 20 суток – на 13,47; 40 суток – на 12,96; 60 суток – на 15,84 % по сравнению с контролем.

Полученные результаты исследований свидетельствуют о повышении функциональной активности костного мозга, что подтверждается статистически достоверным увеличением уровня эритропоэза у цыплят опытных групп, а также неполноценной эритропоэтической функцией организма контрольных цыплят, не получавших комплексы адаптогенов, что, вероятно, связано с воздействием различных технологических стресс-факторов, в том числе условий кормления. Подобная картина крови у цыплят отмечается при процессе адаптации организма к изменяющимся условиям существования, особенно в первые месяцы жизни, что отмечается и другими исследователями [1–3, 6].

Необходимо отметить, что кровь цыплят принимает состав, характерный для крови взрослых кур, только к трехмесячному возрасту, и на начальной стадии постэмбрионального развития у цыплят в норме отмечается более интенсивный гемопоэз, выражающийся в интенсивном увеличении количества эритроцитов в крови, что можно наблюдать в опытных группах, в которых количество эритроцитов в крови цыплят в возрасте 10–60 суток увеличивается на 9,45 %, в то время как у цыплят контрольной группы количество эритроцитов в крови в возрасте 10–60 суток не имело достоверного увеличения и находилось на нижней границе нормы. Более интенсивное увеличение количества эритроцитов в крови отмечалось у петушков опытных групп, которым в качестве добавки к основному рациону применялись адаптогены – левзея и родиола розовая в сочетании с энтерофаром; в возрасте 60 суток показатели содержания эритроцитов в крови у петушков этих групп находились на верхней границы нормы, что свидетельствует о более интенсивном и полноценном эритропоэзе под влиянием комплексов адаптогенов животного и растительного происхождения, так как видовой особенностью птиц является увеличение количества эритроцитов и гемоглобина в крови у цыплят в период постнатального развития с момента вылупления и до 60-суточного возраста.

Результаты исследований концентрации гемоглобина в крови показали, что в течение всего опытного периода у цыплят контрольной группы уровень гемоглобина был достоверно ниже по сравнению с цыплятами опытных групп, получавших адаптогены, в среднем на 13,2–22,66 %.

В возрасте 10 суток у контрольных цыплят количество гемоглобина находилось на нижней границе нормы (68,5 г/л). В возрасте 20-40 суток отмечалось недостоверное повышение количества гемоглобина в крови, в 60 суток наблюдалось увеличение количества гемоглобина до 79,1 г/л, что можно расценить как компенсаторную реакцию организма на снижение количества эритроцитов в этом возрасте.

При сравнении показателей количества гемоглобина в крови петушков опытных групп и контрольной можно сделать вывод, что оно было достоверно выше у петушков опытных групп по сравнению с петушками контрольной в среднем: в возрасте 10 суток – на 4,88 %; 20 суток – на 10,07; 40 суток – на 9,56; 60 суток – на 17,77 %. Показатель количества гемоглобина в крови увеличился у петушков опытных групп в возрастном периоде от 10–60 суток в среднем на 31,98 %, у цыплят контрольной группы на 27,18 %.

При изучении динамики изменений показателя насыщенности эритроцитов гемоглобином было обнаружено, что у цыплят опытных групп в возрасте 10 суток количество гемоглобина находилось на нижней границе нормы – 72,8 г/л; в возрастном периоде от 10 до 60 суток количество гемоглобина в крови увеличилось в среднем до 89,9 г/л (при норме 89–98 г/л) [4]. В возрасте 60 суток разница между показателями количества гемоглобина у цыплят опытных групп, которым в основной рацион добавлялись шроты адаптогенов в комплексе с энтерофаром, и опытных групп, к которым применялись шроты адаптогенов в отдельности, становилось достоверно выше – 4,45 %.

Результаты исследования гематологических показателей свидетельствуют, что под влиянием комплексов адаптогенов животного и растительного происхождения улучшаются окислительные свойства крови у цыплят опытных групп с разным уровнем вероятности, что характеризует усиление дыхательной функции крови, а следовательно, активацию процессов обмена веществ и энергии и лучшую приспособляемость к окружающим условиям. Очевидно, это связано с тем, что в состав адаптогенов входят биологически активные вещества, которые стимулируют синтез гемоглобина. У цыплят контрольной группы гематологические показатели характеризует картину физиологического состояния организма, приводящего к снижению естественной резистентности, поскольку низкий уровень гемоглобина в крови угнетает фагоцитарную активность лейкоцитов.

Таким образом, на протяжении всего опытного периода у цыплят тех опытных групп, которым в качестве добавки к основному рациону использовались комплексы адаптогенов животного и растительного происхождения (левзея 2 г/кг корма+энтерофар 0,2 г/кг корма; родиола розовая 1 г/кг корма + энтерофар 0,2 г/кг корма), отмечалось достоверное увеличение биохимических и морфофункциональных показателей крови в пределах физиологической нормы: количества общего белка, альбуминов, α- и γ-глобулинов, эритроцитов, концентрации гемоглобина, что свидетельствует о высокой резистентности организма. В целом динамика биохимических показателей крови у цыплят опытных групп отражает выраженное влияние на белковый обмен, что свидетельствует об улучшении белоксинтезирующей функции печени, способствует более активному росту и развитию цыплят.

Выводы. С учётом полученных нами данных можно делать вывод, что применение адаптогенов животного и растительного происхождения в указанных схемах и дозах цыплятам кросса Родонит в условиях промышленного производства целесообразно и оказывает позитивное влияние на биохимические и морфологические показатели крови цыплят, оптимизируя при этом обменные процессы в организме.