Биохимические исследования ряда промысловых видов рыб прибрежной зоны Баренцева моря в условиях антропогенного загрязнения

Автор: Овчинникова С.И., Широкая Т.А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 3 т.7, 2004 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты биохимических исследований (период 1998-2003 гг.) ряда промысловых рыб, характерных для водных экосистем прибрежной зоны Баренцева моря, с позиций оценки состояния гидробионтов как компонентов водных экосистем Кольского Севера в условиях антропогенного загрязнения. Показано, что динамика содержания основных химических показателей (влаги, общего азота, белкового азота, небелкового азота, аминного азота, водорастворимого белка, липидов, минеральных веществ и др.) в исследованных гидробионтах носит сезонный характер. Собственные данные, полученные на базе лабораторий биохимии МГТУ, сравнивали с результатами лаборатории биохимии гидробионтов Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича за предыдущий период (до 1998 г.).

Короткий адрес: https://sciup.org/14293643

IDR: 14293643

Текст научной статьи Биохимические исследования ряда промысловых видов рыб прибрежной зоны Баренцева моря в условиях антропогенного загрязнения

Хозяйственное освоение морей сопровождается ростом антропогенного воздействия на морские экосистемы. В этом отношении наиболее уязвимы экосистемы арктических морей.

Водные экосистемы Кольского Севера, отличаясь повышенной чувствительностью к воздействиям, наиболее остро испытывают антропогенную нагрузку. Баренцево море представляет собой важную часть арктической среды. На его долю приходится более 13 % от общего вылова рыбы и гидробионтов в России.

Вовлечение Баренцева моря в сферу хозяйственной деятельности человека определило высокую интенсивность антропогенного воздействия на природную среду водоема. С потоком атлантических вод в него транспортируются загрязняющие вещества, источниками которых являются нефтепромыслы Северного моря, промышленные и сельскохозяйственные предприятия стран Западной Европы. Кроме того, загрязняющие вещества поступают с атмосферными осадками, речными стоками и в результате хозяйственной деятельности на его акватории. Повышенное содержание токсикантов в воде, донных отложениях и гидробионтах приводит к снижению продуктивности водных экосистем и к потенциальной опасности для человека.

В первую очередь загрязнению подвержены заливы и губы Баренцева моря, в пределах которых расположены города и поселки, где ведется производственная и хозяйственная деятельность. В этом плане особое место принадлежит Кольскому заливу – самому крупному фиорду Кольского полуострова, который является рыбохозяйственным водоемом высшей категории, при этом состояние Кольского залива и его бассейна уже сравнительно давно характеризуется достаточно высоким уровнем загрязнения.

Поэтому актуальной проблемой является оценка воздействия загрязнения на состояние гидробионтов. Возможным путем к ее решению являются биохимические исследования гидробионтов как компонентов водных экосистем Кольского Севера, т.к. организмы способны очень быстро отвечать на изменения факторов окружающей среды перестройкой химического состава и биохимических механизмов, что позволяет использовать данные показатели функционального состояния организмов для оценки биологического эффекта загрязнения ( Агатова и др. , 2001). Биохимический мониторинг водных экосистем Северного бассейна является неотъемлемым и важным компонентом биологического мониторинга, позволяющим провести комплексную диагностику функционирования экосистем.

Физиологические показатели не всегда могут быть использованы для биоиндикации состояния организмов ( Черкесова и др ., 2002).

В современных программах мониторинга для быстрой биоиндикации предлагают различные биохимические маркеры, позволяющие на клеточном уровне охарактеризовать величину ответной реакции организма на действие загрязняющих веществ, еще задолго до популяционного ответа: характеристики энергетического метаболизма (энергетический показатель, характеризующий отношение содержания жира к влаге), каротиноиды, на которые оказывает влияние гипоксия как результат антропогенного загрязнения, глутатион (компонент антиоксидантной системы), малоновый альдегид (показатель перекисного окисления мембранных липидов), ферменты, например, фермент холинэстераза, свободные радикалы. Также ярким показателем, используемым в современной биохимии, является аденилатный энергетический заряд (АЭЗ), выявляющий нарушение метаболизма ( Лукьянова , 2002; Лукьянова и др ., 2002; Мелехова и др. , 2002; Христофорова , 1989).

Целью данной работы явилось выявление биохимических особенностей тканей гидробионтов (рыб), наиболее характерных для прибрежной зоны Баренцева моря, в условиях антропогенного загрязнения.

Нами были проведены исследования сезонной динамики химического состава и биохимических свойств ряда промысловых рыб, характерных для вод Кольского залива и прибрежной зоны Баренцева моря на разных стадиях жизненного цикла (1998-2003). С позиций выявления биологических маркеров как показателей, отражающих степень ответной реакции организма на действие загрязняющих веществ, оценивалась активность тканевых протеолитических ферментов (по нарастанию аминного азота и по методу Л.Л. Константиновой (Константинова, Пахомова, 1970)) и содержание макроэргических соединений в мышечной ткани рыб. Результаты данных исследований сравнивались с результатами, полученными в лаборатории биохимии гидробионтов Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича (ПИНРО) и с результатами предыдущих экспериментов, ранее проводимых в лабораториях биохимии (1990-1997).

Комплексная оценка всех этих направлений позволит выявить наиболее полную картину воздействия на состояние тканей гидробионтов, оценить их адаптационные возможности в условиях Крайнего Севера.

-

2. Объекты и методы исследования

Объектами биохимического исследования явились следующие промысловые гидробионты: – мойва Mallotus villosus villosus , род Mallotus , семейство корюшковых – OSMERIDAE, – пикша Melanogrammus aeglefinus , род Melanogrammus , семейство тресковых – GADIDAE, – треска Gadus morhua morhua , рода Gadus , семейство тресковых – GADIDAE,

– сайка (полярная тресочка) Boreogadus saida , род Boreogadus , семейство тресковых – GADIDAE,

– морская камбала Platessa platessa , род Platessa , семейство камбаловых – PLEURONECTIDAE,

– песчанка Ammodytes marinus , семейство песчанковых – AMMODYTIDAE.

Для каждого периода жизненного цикла выбранных гидробионтов определяли: содержание влаги, общего азота, белкового азота, небелкового азота, фракции водорастворимого белка, липидов, минеральных веществ, аминного азота, макроэргических соединений, активность тканевых протеолитических ферментов.

Определение массовой доли воды проводили высушиванием при 100-105°С. Метод основан на выделении (испарении) воды из гидробионта при тепловой переработке и определении изменения массы его взвешиванием.

Количественное определение водорастворимого белка и полипептидов проводилось фотоколориметрическим биуретовым макрометодом, основанным на биуретовой реакции, которая является показателем наличия пептидных связей в соединении и методом Лоури (основан на биуретовой реакции и на цветной реакции тирозиновых остатков белковой молекулы с реактивом Фолина (окисление тирозина фосфорномолибденовольфрамовокислым натрием)). Содержание общего азота определяли методом Къельдаля, включающим минерализацию биологического материала и термическую перегонку аммиака с водяным паром ( Северин , 1989; Овчинникова , 1999; 2000).

Определение содержания жира в мышечной ткани проводили методом Блая – Даера ( Северин , 1989).

Активность тканевых протеолитических ферментов определяли по нарастанию аминного азота методом формольного (формолового) титрования по Серенсену и по модифицированному методу Л.Л. Константиновой ( Константинова, Пахомова , 1970).

Для количественного определения макроэргических соединений в мышечной ткани использовали фотоколориметрический метод, основанный на цветной реакции с молибдатом аммония в кислой среде.

-

3. Исследования химического состава и биохимических свойств мойвы

Динамика химического состава и биохимических свойств мойвы в разные периоды годового цикла (осень 1998 г. – весна 2003 г.) представлена в табл. 1.

Таблица 1. Динамика химического состава мойвы в различные периоды годового цикла

|

Период годового цикла |

Влага, % |

Белок, % |

Жир, % |

Зола, % |

СО/В, % |

|

Осень 1998 г. (период нагула) |

70,5 ± 3,5 |

14,95 ± 6,52 |

14,1 ± 2,4 |

1,65 ± 0,09 |

30,7 |

|

Зима 1998 г. (зимовка) |

72,5 ± 8,9 |

16,0 ± 0,5 |

12,8 ± 4,1 |

1,0 ± 0,1 |

27,5 |

|

Март 1999 г. (преднерестовый период) |

80,6 ± 12,4 |

15,5 ± 2,9 |

4,8 ± 0,1 |

1,0 ± 0,1 |

19,4 |

|

Май-июнь 1999 г. (посленерестовый период) |

82,5 ± 7,9 |

14,0 ± 0,5 |

1,7 ± 0,1 |

1,1 ± 0,1 |

17,5 |

|

Осень 1999 г. (период нагула) |

68,6 ± 0,2 |

14,85 ± 0,05 |

13,9 ± 0,5 |

1,2 ± 0,1 |

31,4 |

|

Декабрь 1999 г. (зимовка) |

73,1 ± 4,5 |

16,1 ± 0,5 |

12,9 ± 0,7 |

1,1 ± 0,1 |

26,9 |

|

Март 2000 г. (преднерестовый период) |

81,4 ± 9,2 |

15,2 ± 0,1 |

5,2 ± 0,1 |

1,5 ± 0,1 |

18,6 |

|

Май 2000 г. (посленерестовый период) |

83,0 ± 7,5 |

13,9 ± 0,6 |

1,6 ± 0,1 |

1,32 ± 0,05 |

17,3 |

|

Осень 2000 г. (период нагула) |

74,3 ± 4,5 |

13,9 ± 0,1 |

14,0 ± 1,5 |

1,25 ± 0,07 |

31,5 |

|

Зима 2000 г. (зимовка) |

71,8 ± 6,7 |

16,0 ± 0,9 |

12,7 ± 1,8 |

1,15 ± 0,08 |

28,2 |

|

Март 2001 г. (преднерестовый период) |

81,0 ± 8,5 |

15,4 ± 1,3 |

5,1 ± 0,4 |

1,3 ± 0,1 |

19,1 |

|

Май 2001 г. (посленерестовый период) |

82,4 ± 6,5 |

13,0 ± 1,5 |

1,6 ± 0,1 |

1,1 ± 0,1 |

17,6 |

|

Осень 2001 г. (период нагула) |

75,4 ± 3,8 |

14,9 ± 1,2 |

13,9 ± 1,7 |

1,12 ± 0,08 |

32,1 |

|

Зима 2001 г. (зимовка) |

72,0 ± 4,5 |

16,2 ± 1,9 |

12,8 ± 1,4 |

1,18 ± 0,04 |

28,1 |

|

Февраль-март 2002 г. (преднерестовый период) |

80,7 ± 5,8 |

15,3 ± 0,1 |

4,9 ± 0,5 |

1,17 ± 0,07 |

19,3 |

|

Май 2002 г. (посленерестовый период) |

84,0 ± 9,5 |

15,4 ± 0,3 |

1,58 ± 0,07 |

1,16 ± 0,04 |

16,0 |

|

Осень 2002 г. (период нагула) |

67,5 ± 4,3 |

14,8 ± 0,9 |

14,2 ± 0,5 |

1,2 ± 0,1 |

32,5 |

|

Зима 2002 г. (зимовка) |

72,6 ± 2,7 |

15,9 ± 1,4 |

12,8 ± 0,9 |

1,2 ± 0,1 |

28,3 |

|

Весна 2003 г. (преднерестовый период) |

81,5 ± 8,5 |

11,5 ± 0,7 |

5,3 ± 0,4 |

1,15 ± 0,06 |

17,1 |

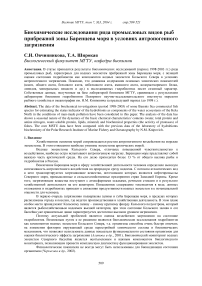

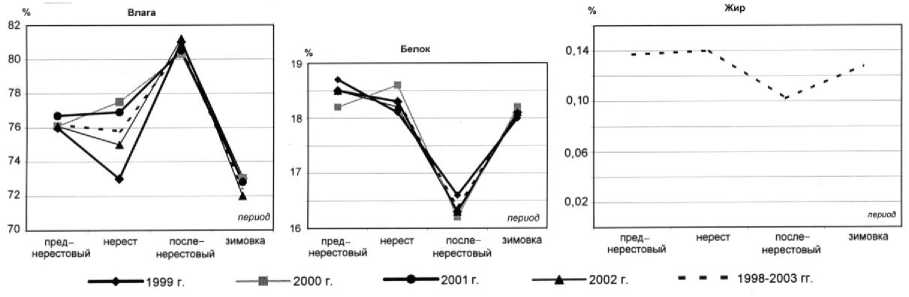

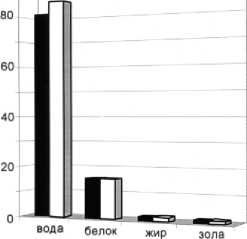

Рис. 1. Сезонная динамика содержания влаги, белка и жира в мышечной ткани мойвы

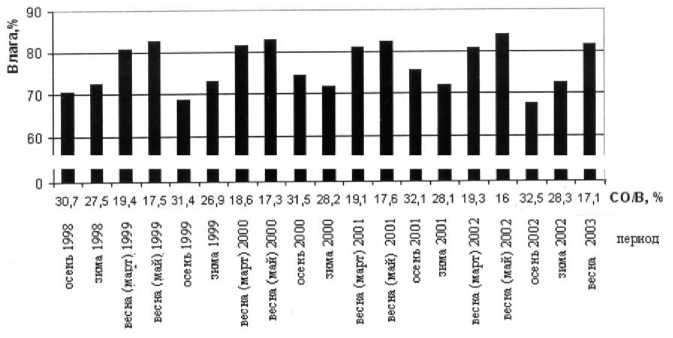

Изучена сезонная динамика влагосодержания (1998-2003). Установлено, что наименьшее содержание влаги в мышечной ткани мойвы наблюдается в конце периода нагула (осенний период – октябрь, с 1998 по 2003 гг.) – 67,5-75,4 %, составляя в среднем 71,5 ± 4,0 %. При этом минимальные величины в данный период отмечены в 2002 г., а максимальные – в 2001 г.

Количественное содержание влаги в мышечной ткани мойвы в преднерестовый, нерестовый и период зимовки на протяжении 1998-2003 гг. было сходным.

В период зимовки содержание влаги за период с 1998 по 2003 гг. составляет 72,4 ± 0,6 %. В преднерестовый период (февраль-март, с 1998 по 2003 гг.) содержание влаги возрастает до 80,6-81,4 %, составляя в среднем 81,0 ± 0,5 %. Наибольшее содержание влаги наблюдается в посленерестовый период (май-июнь) – 82,4-84 % со средним значением 83,0 ± 0,5 %. При этом минимальные величины в данный период отмечены в 1999 г., а максимальные – в 2002 г.

Среднегодовое содержание влаги за период 1998-2003 гг. составило 76,9 %. При этом наиболее низкие значения отмечены для 1999 и 2002 гг. (76,2 %), а максимальные для 2000 и 2001 гг. (до 77,7 %).

При сравнении полученных нами данных по влагосодержанию с данными ПИНРО до 1998 г. установлено, что в период с 1998 по 2003 гг. наблюдается незначительное увеличение содержания влаги по сравнению с предыдущим периодом.

Проведен анализ сезонной динамики содержания общего азота, белкового азота, небелкового азота в мышечной ткани мойвы (1998-2003).

Наименьшее содержание белка отмечено в посленерестовый период (май-июнь), составляя в среднем 13,8 ± 0,6 %, наиболее высокое содержание белка характерно для зимнего периода (декабрь) – 16,2 ± 0,1%. Среднегодовое содержание белка в мышечной ткани мойвы за период 1998-2003 гг. составило 14,96 %.

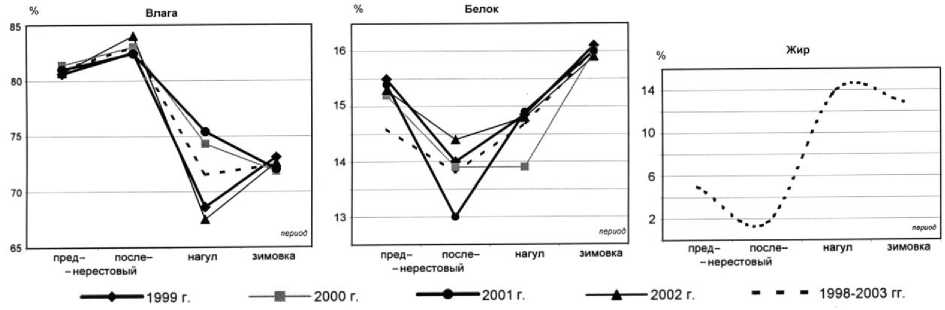

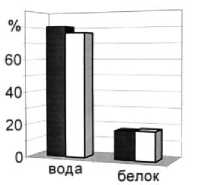

■ Данные ПИНРО (до 1998 г.)

□ Собств. данные (1998-2003 гг.)

Рис. 2. Среднегодовое содержание основных химических показателей мышечной ткани мойвы

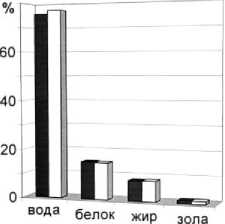

Рис. 3. Соотношение массовой доли воды и СО/В

При сравнении полученных нами данных по содержанию белка за период с 1998 по 2003 гг. с данными ПИНРО до 1998 г. отмечено увеличение содержания белка в период зимовки и уменьшение (в среднем на 2 %) в преднерестовый, посленерестовый периоды и в период нагула. Характер сезонной динамики содержания белка в мышечной ткани сходен.

Проанализирована сезонная динамика суммарного содержания липидов для периода 1998-2003 гг.

Интенсивность питания мойвы самая высокая в летние месяцы, откорм заканчивается в октябре, а в ноябре-январе рыба практически не питается. В период нагула массовый состав мойвы характеризуется наибольшим количеством полостного жира ( Лебская и др. , 1993; Лебская и др. , 1998).

В конце периода нагула (осень) наблюдается наиболее высокое содержание липидов - 13,914,2 %, составляя в среднем 14,0 ± 0,1 %; к периоду зимовки (декабрь) содержание липидов снижается и составляет в среднем 12,8 ± 0,1 %. В преднерестовый период (февраль) содержание жира в мышечной ткани резко снижается до 4,8-5,3 %, составляя в среднем 5,1 ± 0,2 %. Это обусловлено расходованием жировых запасов в процессе гаметогенеза ( Шульман , 1969). Самое низкое содержание липидов характерно для нерестового и посленерестового периода (май-июнь), составляя в среднем 1,62 ± 0,05 %.

Характер сезонной динамики содержания липидов и их количественное распределение за период 1998-2003 гг. сходны.

Среднегодовое содержание липидов за период 1998-2003 гг. составило 8,34 %. При сравнении полученных нами данных по содержанию липидов за 1998-2003 гг. с данными ПИНРО до 1998 г. установлено, что наблюдается незначительное увеличение среднегодового содержания жира, при этом отмечено повышение доли липидной фракции в преднерестовый период (в среднем на 16 %) и уменьшение в период нагула и посленерестовый период (на 12 %). Это может свидетельствовать о том, что в исследованный период мобилизация жировых запасов была выше по сравнению с предыдущим периодом.

В целом сезонная динамика содержания влаги и липидов соотносится с данными ПИНРО ( Лебская и др. , 1993; Лебская и др. , 1998).

По литературным данным, групповой состав липидов чрезвычайно лабилен и представлен в основном триглицеридами, на долю которых может приходиться от 51,0 до 87,5 %. Содержание фосфолипидов составляет 22,4-36,0 %, холестерина - 1,2-4,2 % от массы всех липидов. Жирнокислотный состав липидов мойвы представлен 24 жирными кислотами с числом углеродных атомов от 12 до 22. Наибольшее число двойных связей равно 6. Основную массу жирных кислот составляют мононенасыщенные (до 44,8 %), на втором месте по суммарному количеству находятся полиненасыщенные (до 41,5 %), на третьем - насыщенные (до 22,6 %) ( Костылев, Рябошапко , 1982; Лебская и др. , 1998).

Проанализирована динамика содержания минеральных веществ в мышечной ткани мойвы. Содержание золы по нашим данным колеблется в диапазоне 1,0 -1,65 %, составляя в среднем 1,19 %; зависимости от стадии жизненного цикла не наблюдается. По данным ПИНРО содержание минеральных веществ колеблется от 1,1 до 1,3 % (в среднем 1,2 %).

Показателем, удовлетворительно отражающим состояние организма рыбы, является относительное содержание влаги в теле рыбы. В то же время у многих рыб степень оводненности тканей тесно связана с относительным содержанием белка и жира - основными энергетическими характеристиками организма. У баренцевоморской мойвы между содержанием жира и влаги существует четкая обратная связь, что позволяет рассматривать влажность как интегрирующий (зависящий от содержания жира и белка) показатель, характеризующий энергетическое состояние мойвы. Двинин Ю.Ф. предлагает для оценки состояния организма рыбы такой характерный энергетический показатель как отношение сухого остатка к влаге (СО/В) (Двинин и др., 1992). Данный показатель реагирует на изменение в балансе между водой и запасными питательными веществами. Увеличение СО/В связано либо с накоплением жира и белка, либо с уменьшением оводненности тканей, что служит признаком благополучного состояния рыбы. Падение энергетического показателя, соответственно, свидетельствует об истощении рыбы (Двинин и др., 1992).

Нами проведен расчет СО/В для разных периодов жизненного цикла мойвы. Анализ СО/В показывает уменьшение СО/В от осеннего к весеннему периоду. Увеличение СО/В наступает в период нагула (рис. 3).

Проанализирована динамика содержания аминного азота в мышечной ткани мойвы (табл. 2).

Белок мяса мойвы полноценный, содержит все незаменимые аминокислоты, лимитирующих аминокислот нет. По количественному содержанию преобладают глутаминовая кислота, лизин и лейцин. Накопление свободных аминокислот в мышечной ткани подвержено значительным колебаниям, зависит от сезона, пола, возраста и, возможно, от экологических факторов. Диапазон их содержания велик – от 56,1 до 212,9 мг % ( Лебская и др. , 1998).

Содержание исходного аминного азота возрастает в осенний период, более низкое содержание характерно для преднерестового периода и нереста – 35-40 мг %. Наиболее высокое содержание аминного азота отмечено для периода нагула – 50-51 мг %. Данные по N ам для периода весна 1999 г. – весна 2003 г. представлены в табл. 2.

По содержанию аминного азота можно судить об интенсивности гидролиза белков и активности протеолитических ферментов.

Проанализирована относительная активность тканевых протеолитических ферментов в мышечной ткани мойвы (методом формольного титрования) для времени гидролиза 30 мин и 1 час. С увеличением времени гидролиза относительная активность тканевых протеолитических ферментов возрастает.

Наиболее высокая активность ферментов отмечена весной 2000 г. и осенью 2001 г., наиболее низкая – осенью 2002 г. (рис. 4).

Проанализирована динамика содержания макроэргических соединений (аденозинтрифосфорной кислоты) в мышечной ткани мойвы. В табл. 3 представлены средние значения содержания макроэргов в зависимости от периода жизненного годового цикла (1998-2003).

Как видно из представленных данных, наиболее высокое содержание макроэргических соединений характерно для преднерестового периода и нереста. Наименьшее содержание макроэргов наблюдается в посленерестовый период (истощенное состояние рыбы), в период нагула имеет место увеличение количества аденозинтрифосфорной кислоты по сравнению с посленерестовым промежутком времени.

|

Весна 2003 г. [ Таблица 2. Динамика содержания аминного азота _ Осень 2002 г. 1 в мышечной ткани мойвы ____________________________________________________________________________________ Весна 2002 г. 1 |

__________________I |

||||||

|

Период годового цикла |

N ам. исх , мг % |

N ам , мг % , t гидр = 30 мин |

N ам , мг % , t гидр = 1 час |

Осень 2001 г. |_____ Весна 2000 г. [ _________________________ |

1 |

||

|

Весна 1999 г. |

45,0 ± 3,0 |

180 |

890 |

Осень 1999 г. |___________________ | |

|||

|

Осень 1999 г. |

50,0 ± 2,5 |

175 |

910 |

Весна 1999 г. |____________________________| |

|||

|

Весна 2000 г. |

46,0 ± 6,3 |

140 |

1700 |

0 10 20 30 Мам, t гидр 60 мин / Мам исх Рис. 4. Соотношение аминного азота в мышечной ткани мойвы до и после гидролиза |

|||

|

Осень 2001 г. |

51,0 ± 3,5 |

125 |

1760 |

||||

|

Весна 2002 г. |

35,0 ± 2,5 |

120 |

607,6 |

||||

|

Осень 2002 г. |

50,7 ± 2,7 |

130 |

650 |

||||

|

Весна 2003 г. |

37,0 ± 3,5 |

120 |

607,6 |

||||

Таблица 3. Динамика изменения содержания макроэргических соединений в мышечной ткани мойвы (1998-2002)

|

Период |

Содержание макроэргических соединений, моль/г мышечной ткани |

|

Осень (период нагула) |

3 X 10-5 |

|

Весна (преднерестовый период) |

10- 4 |

|

Май-июнь (посленерестовый период) |

10- 6 |

-

4. Исследования химического состава и биохимических свойств пикши

Изучена динамика химического состава и биохимических свойств пикши в разные периоды годового цикла (осень 1998 г. – весна 2003 г.). Полученные данные по содержанию влаги, белка, жира, золы в мышечной ткани пикши представлены в табл. 4.

Проанализирована сезонная динамика содержания воды в мышечной ткани пикши для разных периодов годового жизненного цикла.

Таблица 4. Динамика химического состава пикши в разные периоды годового цикла

|

Период годового цикла |

Влага, % |

Белок, % |

Жир, % |

Зола, % |

|

Осень 1998 г. (посленерестовый период) |

80,1 ± 2,6 |

16,4 ± 1,7 |

0,11 ± 0,06 |

1,1 ± 0,2 |

|

Зима 1998 г. (перед нагулом) |

71,0 ± 1,5 |

18,0 ± 2,0 |

0,12 ± 0,02 |

1,2 ± 0,1 |

|

Весна, март 1999 г. (преднерестовый период) |

76,0 ± 4,5 |

18,5 ± 2,0 |

0,13 ± 0,02 |

1,3 ± 0,1 |

|

Май-июнь 1999 г. (нерест) |

73,0 ± 2,5 |

18,3 ± 2,2 |

0,14 ± 0,02 |

1,2 ± 0,3 |

|

Осень 1999 г. (посленерестовый период) |

81,0 ± 4,0 |

16,3 ± 0,3 |

0,10 ± 0,05 |

1,15 ± 0,08 |

|

Зима 1999 г. (перед нагулом) |

73,0 ± 5,0 |

18,1 ± 0,5 |

0,10 ± 0,02 |

1,25 ± 0,15 |

|

Весна, март 2000 г. (преднерестовый период) |

76,1 ± 4,9 |

18,2 ± 0,3 |

0,14 ± 0,04 |

1,30 ± 0,15 |

|

Весна, апрель-май 2000 г. (нерест) |

77,5 ± 5,5 |

18,6 ± 0,2 |

0,145 ± 0,023 |

1,1 ± 0,1 |

|

Осень 2000 г. (посленерестовый период) |

80,3 ± 6,9 |

16,2 ± 0,2 |

0,10 ± 0,01 |

1,1 ± 0,1 |

|

Зима 2000 г. (перед нагулом) |

73,0 ± 3,5 |

18,2 ± 0,2 |

0,13 ± 0,04 |

1,2 ± 0,1 |

|

Весна, март 2001 г. (преднерестовый период) |

76,7 ± 3,7 |

18,7 ± 0,2 |

0,133 ± 0,042 |

1,3 ± 0,2 |

|

Весна, май 2001 г. (нерест) |

76,9 ± 4,9 |

18,0 ± 0,5 |

0,138 ± 0,036 |

1,20 ± 0,15 |

|

Осень 2001 г. (посленерестовый период) |

80,5 ± 2,1 |

16,6 ± 0,3 |

0,11 ± 0,01 |

1,15 ± 0,08 |

|

Зима 2001 г. (перед нагулом) |

72,8 ± 1,4 |

18,0 ± 0,5 |

0,14 ± 0,04 |

1,25 ± 0,15 |

|

Весна, март 2002 г. (преднерестовый период) |

76,1 ± 4,9 |

18,5 ± 0,4 |

0,142 ± 0,058 |

1,3 ± 0,2 |

|

Весна, май 2002 г. (нерест) |

75,0 ± 4,5 |

18,2 ± 0,6 |

0,14 ± 0,04 |

1,20 ± 0,15 |

|

Осень 2002 г. (посленерестовый период) |

81,2 ± 3,9 |

16,3 ± 0,7 |

0,09 ± 0,01 |

1,1 ± 0,1 |

|

Зима 2002 г. (перед нагулом) |

72,0 ± 3,0 |

18,1 ± 0,4 |

0,15 ± 0,03 |

1,20 ± 0,15 |

|

Весна, март 2003 г. (преднерестовый период) |

76,2 ± 2,9 |

18,8 ± 0,7 |

0,14 ± 0,04 |

1,25 ± 0,22 |

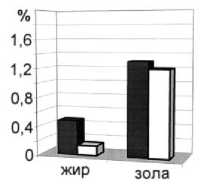

Рис. 5. Сезонная динамика содержания влаги, белка и жира в мышечной ткани пикши

Наиболее высокое содержание влаги характерно для посленерестового периода (осень) – 8081,2 %, в среднем составляя 80,6 ± 0,5 %. Наименьшее содержание отмечено в зимний период – 71-73 %, составляя в среднем 72,4 ± 0,9 %. В преднерестовый период содержание влаги составило в среднем 76,2 ± 0,3 %, в нерестовый – 75,6 ± 2,0 %.

Характер сезонной динамики содержания влаги за период 1998-2003 гг. сходен.

Наибольшее содержание влаги отмечено в 2000-2001 гг. (до 76,7 %), наименьшее в 1999 г. (75,8 %).

Среднегодовое содержание влаги в мышечной ткани пикши за 1998-2003 гг. составило 76,3 %.

При сравнении полученных результатов с данными ПИНРО отмечено снижение среднегодового содержания влаги на 5 %, а в зимний период – на 11 %.

Исследована сезонная динамика содержания общего азота, белкового азота, небелкового азота в мышечной ткани пикши. Наибольшее содержание белковой фракции в мышечной ткани пикши наблюдается перед нерестом – 18,2-18,8 % (в среднем 18,5 ± 0,2 %) и в период нереста – 18,3 ± 0,2 %, наименьшее – после нереста (осень) – 16,2-16,6 %, в среднем составляя 16,4 ± 0,2 %. Зимой содержание белка увеличивается до 18,0-18,2 %, в среднем 18,1 ± 0,1 %.

Белок мышечной ткани содержит все незаменимые аминокислоты. Лимитирующих аминокислот нет. В наибольшем количестве содержатся глутаминовая и аспарагиновая кислоты, лизин, лейцин ( Лебская и др. , 1993; Лебская и др. , 1998).

Среднегодовое содержание белка в мышечной ткани пикши за 1998-2003 гг. составило 17,8 %.

Характер сезонной динамики содержания белка и его количественное распределение за период 1998-2003 гг. сходен.

При сравнении полученных результатов с данными ПИНРО отмечено снижение содержания белка в посленерестовый период на 10 % и увеличение в зимний период на 7 %.

Изучена сезонная динамика содержания жира в мышечной ткани пикши также в зависимости от периода годового цикла. Жирность мышечной ткани пикши редко бывает выше 0,1-0,5 % ( Лебская и др ., 1993; Лебская и др. , 1998). Наибольшая массовая доля липидов отмечена в период нереста (весна, апрель-май) и в преднерестовый период (весна, март) - 0,13-0,15 %, составляя в среднем 0,14 ± 0,04 %. Наименьшая массовая доля липидной фракции характерна для посленерестового периода – 0,09-0,11 %, составляя в среднем 0,10 ± 0,01 %.

В зимний период перед нагулом среднее содержание липидов составило 0,13 ± 0,02 %.

Среднегодовое содержание липидов в мышечной ткани пикши за 1998-2003 гг. составило 0,13 %.

Характер сезонной динамики содержания жира и его количественное распределение за период 1998-2003 гг. сходен.

При сравнении полученных результатов за период 1998-2003 гг. с данными ПИНРО до 1998 г. отмечено снижение содержания липидов в среднем до 40 %.

Основную долю липидов мышечной ткани составляют фосфолипиды, холестерин и свободные жирные кислоты. В групповом составе липидов печени преобладают триглицериды, у рыбы, выловленной осенью, их доля составляет 65-66 % ( Лебская и др. , 1993; Лебская и др. , 1998).

Проанализирована динамика содержания минеральных веществ в мышечной ткани пикши. Содержание золы, по нашим данным, составляет 1,1-1,3 % (в среднем 1,20 ± 0,05 %). Зависимости от стадии жизненного цикла не наблюдается. По данным ПИНРО, содержание минеральных веществ колеблется от 1,14 до 1,47 %, составляя в среднем 1,3 %.

Проанализирована динамика активности тканевых протеолитических ферментов мышечной ткани пикши методом формольного титрования и по методу Л.Л. Константиновой (метод Ансона в модификации И.С. Петровой). Данные, полученные методом формольного титрования, представлены в табл. 5, результаты определения методом Л.Л. Константиновой – в табл. 6.

Как видно из представленных данных, наиболее высокая активность тканевых протеолитических ферментов мышечной ткани пикши характерна для преднерестового периода и нереста, наименьшая – для посленерестового периода. Активность тканевых протеолитических ферментов мышечной ткани пикши в 2003 г. несколько выше по сравнению с предыдущими годами, что можно объяснить понижением уровня антропогенного загрязнения вод Кольского залива и прибрежной зоны Баренцева моря.

Проанализировано содержание аминного азота в мышечной ткани исходных образцов пикши. Полученные данные представлены в табл. 7.

Таблица 5. Динамика относительной активности тканевых протеолитических ферментов мышечной ткани пикши (метод формольного титрования)

|

Период жизненного цикла |

N ам . , мг % (1997) |

N ам . , мг % (2003) |

|

Осень (после нереста) |

271,0 ± 28,5 |

400,0 ± 20,5 |

|

Зима (нагул) |

555,3 ± 32,8 |

650,5 ± 18,0 |

|

Весна, март-апрель (нерест) |

686,2 ± 34,2 |

710,3 ± 17,2 |

Таблица 6. Динамика активности тканевых протеолитических ферментов мышечной ткани пикши (метод Л.Л. Константиновой)

|

Период жизненного цикла |

Активность, мкмоль тирозина/г (1998-1999) |

Активность, мкмоль тирозина/г (2002-2003) |

|

Осень |

0,016 ± 0,002 |

0,025 ± 0,003 |

|

Зима |

0,030 ± 0,003 |

0,040 ± 0,003 |

|

Весна |

0,040 ± 0,003 |

0,050 ± 0,005 |

Таблица 7. Содержание аминного азота в пикше (2002)

|

Время |

N ам. исх . , мг % |

N ам . , мг % t гидр = 0,5 ч |

N ам . , мг % t гидр = 1ч |

|

Апрель |

39,4 ± 5,1 |

140,4 ± 9,6 |

275,5 ± 11,8 |

|

Сентябрь |

47,0 ± 4,4 |

130,2 ± 6,7 |

210 ± 12 |

|

Ноябрь |

1680 ± 50 |

1700 ± 14 |

1750 ± 44 |

Таблица 8. Содержание макроэргических соединений в мышечной ткани пикши в зависимости от периода жизненного цикла

|

Период годового цикла |

моль/г |

|

Нерест |

3 х 10-5 |

|

Преднерестовый |

10-4 |

|

Посленерестовый |

10-6 |

Рис. 6. Среднегодовое содержание основных химических показателей мышечной ткани пикши

-

■ Данные ПИНРО (до 1998 г.)

-

□ Собственные данные (1998-2003 гг.)

-

5. Исследования химического состава и биохимических свойств трески и сайки

Была исследована динамика изменения химического состава и биохимических свойств трески в зависимости от стадии жизненного цикла (1998-2003).

Проведен анализ динамики содержания макроэргических соединений (аденозинтрифосфорной кислоты) в мышечной ткани пикши. Определение макроэргов проводилось фотоколориметрическим методом. В табл. 8 представлены средние значения результатов по содержанию макроэргов в зависимости от периода жизненного годового цикла (1998-2003).

Как видно из представленных данных, наиболее высокое содержание макроэргических соединений характерно для преднерестового периода и нереста. Наименьшее содержание макроэргов наблюдается для посленерестового периода (истощенное состояние рыбы). В период нагула имеет место увеличение количества аденозинтрифосфорной кислоты по сравнению с посленерестовым промежутком времени.

Ряд объектов был выловлен в ноябре 2002 г. возле пос. Чан-Ручьи (южная сторона залива). Биохимия данных образцов может охарактеризовать антропогенное воздействие на Кольский залив.

Полученные данные по содержанию влаги, белка, жира, золы в мышечной ткани трески представлены в табл. 9.

Проанализирована сезонная динамика содержания воды в мышечной ткани трески для разных периодов годового жизненного цикла.

Наиболее высокое содержание влаги характерно для посленерестового периода (осень) – 80,482 % (среднее 81,3 ± 0,6 %), что обусловлено нерестовым истощением и менее благоприятными условиями питания в конце зимы; наименьшее содержание отмечено в преднерестовый период – в среднем 73,2 ± 0,8 %, с увеличением в нерестовый период до 76,9 ± 1,8 %. Для зимнего периода содержание влаги составило – 73-77 % (среднее 75 %).

Характер сезонной динамики содержания влаги за период 1998-2003 гг. не менялся.

Среднегодовое содержание влаги в мышечной ткани трески за 1998-2003 гг. составило 76,5 %.

При сравнении полученных результатов с данными ПИНРО (до 1998 г.) отмечено снижение содержания влаги в исследованный нами период на 5 %.

Таблица 9. Динамика химического состава мышечной ткани трески

|

Период годового цикла |

Влага, % |

Белок, % |

Жир, % |

Зола, % |

|

Осень 1998 (посленерестовый период) |

82,0 ± 3,5 |

16,5 ± 0,5 |

0,61 ± 0,08 |

0,85 ± 0,01 |

|

Зима 1998 (зимовка) |

74,0 ± 4,0 |

16,8 ± 0,3 |

0,85 ± 0,08 |

1,0 ± 0,2 |

|

Весна 1999 (преднерестовый период) |

74,2 ± 6,3 |

16,9 ± 0,5 |

0,92 ± 0,09 |

1,0 ± 0,1 |

|

Весна 1999 (нерест) |

79,6 ± 2,8 |

15,8 ± 0,7 |

0,65 ± 0,07 |

1,15 ± 0,08 |

|

Осень 1999 (посленерестовый период) |

80,4 ± 7,4 |

16,3 ± 0,3 |

0,71 ± 0,03 |

1,16 ± 0,05 |

|

Зима 1999 (зимовка) |

73,1 ± 5,4 |

16,45 ± 0,18 |

0,87 ± 0,07 |

1,13 ± 0,01 |

|

Весна 2000 (преднерестовый период) |

72,3 ± 4,5 |

16,85 ± 0,35 |

0,91 ± 0,06 |

1,14 ± 0,03 |

|

Весна 2000 (нерест) |

75,6 ± 4,6 |

15,75 ± 0,50 |

0,68 ± 0,07 |

1,15 ± 0,08 |

|

Осень 2000 (посленерестовый период) |

81,5 ± 6,3 |

16,0 ± 0,5 |

0,65 ± 0,06 |

1,10 ± 0,11 |

|

Зима 2000 (зимовка) |

76,0 ± 7,5 |

16,45 ± 0,52 |

0,8 ± 0,1 |

1,12 ± 0,06 |

|

Весна 2001 (преднерестовый период) |

73,2 ± 8,3 |

17,2 ± 0,5 |

0,89 ± 0,09 |

1,0 ± 0,1 |

|

Весна 2001 (нерест) |

76,5 ± 6,3 |

16,1 ± 0,4 |

0,65 ± 0,05 |

1,12 ± 0,06 |

|

Осень 2001 (посленерестовый период) |

81,5 ± 6,0 |

16,4 ± 0,5 |

0,75 ± 0,08 |

1,15 ± 0,05 |

|

Зима 2001 (зимовка) |

77,0 ± 7,5 |

16,5 ± 0,4 |

0,88 ± 0,09 |

1,11 ± 0,14 |

|

Весна 2002 (преднерестовый период) |

73,0 ± 7,0 |

16,8 ± 0,7 |

0,93 ± 0,05 |

1,12 ± 0,07 |

|

Весна 2002 (нерест) |

76,0 ± 7,0 |

15,7 ± 0,8 |

0,69 ± 0,05 |

1,10 ± 0,08 |

|

Осень 2002 (посленерестовый период) |

81,3 ± 5,7 |

16,3 ± 0,4 |

0,65 ± 0,07 |

0,90 ± 0,12 |

|

Зима 2002 (зимовка) |

73,0 ± 6,5 |

16,4 ± 0,5 |

0,86 ± 0,07 |

1,12 ± 0,11 |

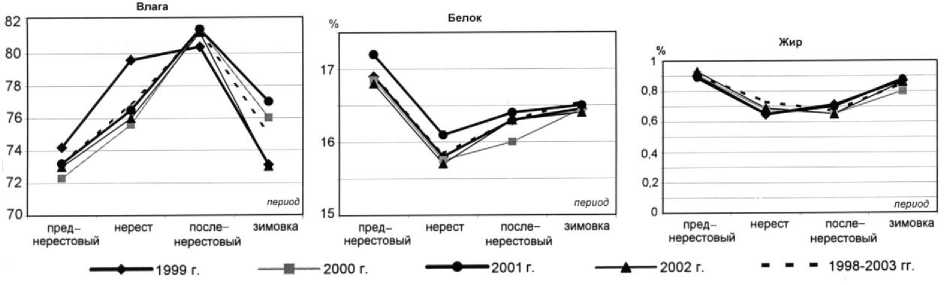

Рис. 7. Сезонная динамика содержания влаги, белка и жира в мышечной ткани трески

Исследована сезонная динамика содержания общего азота, белкового азота, небелкового азота в мышечной ткани трески. Белок мышечной ткани трески содержит все незаменимые аминокислоты, их сумма составляет 43,6 % от общего количества аминокислот. В наибольших количествах присутствуют аспарагиновая и глутаминовая кислоты, лизин. Лимитирующих аминокислот нет. Характер сезонной динамики содержания белка и его количественное распределение за период 1998-2003 гг. не менялись. Наибольшее содержание белка в мышечной ткани трески наблюдается перед нерестом – 16,9 ± 0,2 %, наименьшее – в период нереста (март) – 15,8 ± 0,2 %. В посленерестовый период (осень) содержание белка увеличилось до 16,3 ± 0,2 %. В зимний период содержание белка составило в среднем 16,5 ± 0,1 %.

Белок мышечной ткани полноценный, лимитирующих аминокислот нет. В аминокислотном составе белка мышечной ткани количественно преобладают глутаминовая кислота, лизин, аспарагиновая кислота и лейцин ( Лебская и др ., 1993; Лебская и др. , 1998).

Среднегодовое содержание белка в мышечной ткани трески за период 1998-2003 гг. составило 16,4 %. При сравнении полученных результатов с данными ПИНРО (до 1998 г.) отмечено снижение содержания белка в исследованный нами период на 7 %.

Исследована сезонная динамика содержания жира в мышечной ткани трески также в зависимости от периода годового цикла.

Согласно литературным данным ( Лебская и др ., 1993; Лебская и др. , 1998), в липидах мышечной ткани преобладают фосфолипиды (81 %), на долю триглицеридов приходится 3,7 %, холестерина – 5,5 %, эфиров стеринов – 3,9 %, свободных жирных кислот – 4,6 %; в печени преобладают триглицериды (8692 %).

Характер сезонной динамики содержания жира и его количественное распределение за период 1998-2003 гг. не менялись. Наибольшая массовая доля липидов отмечена в преднерестовый период (весна, март) – 0,9-0,93 %, в среднем составляя 0,91 ± 0,02 %, снижаясь в период нереста (весна, апрель-май) до 0,67 ± 0,02 %. Наименьшая массовая доля липидов характерна для посленерестового периода – 0,66 ± 0,04 %. В зимний период содержание липидов составило 0,8-0,88 % (среднее 0,85 ± 0,03 %).

Среднегодовое содержание жира в мышечной ткани трески за 1998-2003 гг. составило 0,78 %.

Определено содержание аминного азота в мышечной ткани трески (табл. 10).

Оценена относительная активность тканевых протеолитических ферментов в мышечной ткани трески методом формольного титрования для времени гидролиза 30 мин и 1 час. Установлено, что с увеличением времени гидролиза относительная активность тканевых протеолитических ферментов возрастает.

Наиболее высокая активность ферментов отмечена в мае 1999 г., наиболее низкая – осенью 1999 г.

Проанализирована динамика содержания минеральных веществ в мышечной ткани трески. Содержание золы, по нашим данным за исследованный период (1998-2003), составляет 0,85-1,16 % (в среднем 1,1 ± 0,1 %). Зависимости от стадии жизненного цикла не наблюдается. По данным ПИНРО (до 1998 г.), содержание минеральных веществ колеблется от 0,79 до 1,55 %, составляя в среднем 1,2 %.

Сайка является мелкой пелагической рыбой. Химический состав мяса сайки отличается от состава мяса тресковых меньшим содержанием белка (составляет 15,6 % против 17,5-18,0 %).

Таблица 10. Динамика содержания аминного азота в мышечной ткани трески (1999)

|

Период годового цикла |

N ам исх . , мг% |

N ам . , мг% t гидр = 0,5 ч |

N ам . , мг% t гидр = 1ч |

|

Апрель (нерест) |

40,0 ± 4,5 |

180,0 ± 13,0 |

350,0 ± 20,0 |

|

Май (посленерестовый) |

25,3 ± 4,6 |

140,5 ± 10,0 |

295,2 ± 26,0 |

|

Осень (посленерестовый) |

60,0 ± 3,5 |

180,4 ± 13,8 |

320 ± 24 |

Образцы сайки были выловлены в ноябре 2002 г. в п. Чан-Ручьи. Данный период является преднерестовым периодом (для которого характерна минимальная интенсивность питания). Мышечная ткань сайки в преднерестовый период характеризуется повышением содержания белка и жира. Получены следующие результаты: содержание влаги – 86,0 ± 2,5 %, белка – 15,6 ± 0,2 %, жира – 1,64 ± 0,09 %, золы – 1,2 ± 0,2 %, аминного азота – 60 мг %, водорастворимого белка – 1,3 г/л вытяжки. Результаты близки к данным, полученным в ПИНРО. Белок сайки полноценный, лимитирующих аминокислот нет. Жир сайки обладает сравнительно высокой непредельностью (йодное число в среднем составляет 132 % йода), что обусловливает его биологическую ценность и неустойчивость к окислению ( Лебская и др ., 1993; Лебская и др. , 1998).

Полученные результаты сравнивали с данными ПИНРО (до 1998 г.). В наших данных наблюдается увеличение содержания влаги в среднем на 6 %, золы – на 14 % и незначительное снижение содержания белка.

-

6. Исследования химического состава и биохимических свойств камбалы

Проводились исследования химического состава камбалы. Результаты представлены в табл. 11.

Проанализирована сезонная динамика содержания воды в мышечной ткани камбалы для разных периодов годового жизненного цикла.

Наиболее высокое содержание влаги характерно для посленерестового периода (осень) – в среднем 81,3 ± 3,7 %, наименьшее содержание отмечено в нерестовый период – в среднем 75,0 ± 7,5 %.

При сравнении полученных нами результатов (1998-2002) с данными ПИНРО (до 1998 г.) отмечено снижение содержания влаги в исследованный нами период на 2 %.

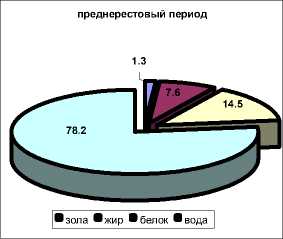

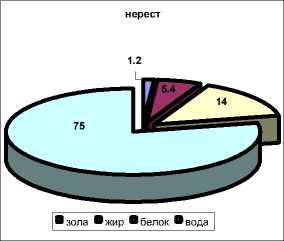

Исследована сезонная динамика содержания жира в мышечной ткани камбалы также в зависимости от периода годового цикла. Наибольшая массовая доля липидов отмечена в преднерестовый период (весна, март) – в среднем 7,6 ± 0,5 %, снижаясь в период нереста (весна, апрель-май) до 5,4 ± 0,5 %. Наименьшая массовая доля липидов характерна для посленерестового периода – 3,2 ± 0,3 %.

При сравнении полученных нами результатов (1998-2002) с данными ПИНРО (до 1998 г.) отмечено увеличение содержания жира в исследованный нами период в среднем на 40 %.

Исследована сезонная динамика общего белка в мышечной ткани камбалы. Мышечная ткань морской камбалы по содержанию белка беднее трески. Обводненность белков мяса камбалы высокая, несколько выше, чем у трески ( Лебская и др ., 1993; Лебская и др. , 1998).

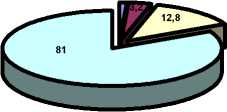

Наибольшее содержание белка в мышечной ткани камбалы наблюдается перед нерестом – 14,5 ± 0,6 %, снижаясь в период нереста до 14,0 ± 0,9 % и достигая наименьших значений в посленерестовый период – 12,8 ± 0,7 %.

Рис. 10. Среднегодовое содержание основных химических показателей мышечной ткани камбалы

Рис. 8. Среднегодовое содержание основных химических показателей мышечной ткани трески

Рис. 9. Среднегодовое содержание основных химических показателей мышечной ткани сайки в преднерестовый период

Таблица 11. Динамика химического состава мышечной ткани морской камбалы

|

Период годового цикла |

Влага, % |

Белок, % |

Жир, % |

Зола, % |

|

Осень 1998 г. (посленерестовый период) |

81,1 ± 3,7 |

12,8 ± 0,7 |

3,2 ± 0,3 |

1,21 ± 0,04 |

|

Зима 2000 г. (преднерестовый период) |

78,2 ± 6,0 |

14,5 ± 0,6 |

7,6 ± 0,5 |

1,25 ± 0,13 |

|

Весна 2002 г. (нерест) |

75,2 ± 7,3 |

14,0 ± 0,5 |

5,4 ± 0,6 |

1,23 ± 0,09 |

При сравнении полученных нами результатов с данными ПИНРО (до 1998 г.) отмечено снижение содержания белка в исследованный нами период (1998-2002) на 8 %.

Мясо морской камбалы по содержанию белка (в среднем 14,9 %) беднее мяса трески. Жирность его также невысока (в среднем 3,3 %) и колеблется в зависимости от годового цикла ( Лебская и др. , 1993, 1998).

Обводненность белков мяса довольно высокая, несколько выше, чем у трески. Белок мышечной ткани полноценный, лимитирующих аминокислот нет.

Проанализирована динамика содержания минеральных веществ в мышечной ткани камбалы. Содержание золы, по нашим данным за исследованный период (1998-2003), составило 1,23 ± 0,02 %. Зависимости от стадии жизненного цикла не наблюдается. По данным ПИНРО содержание минеральных веществ в период до 1998 г. колеблется от 1,1 до 1,3 %, составляя в среднем 1,2 %.

посленерестовый период

1,2

я зола ■ жир ■ белок ■ вода

Рис. 11. Химический состав мышечной ткани камбалы в разные периоды годового цикла (1998-2003)

-

7. Исследования химического состава и биохимических свойств песчанки

Песчанка – рыба, также характерная для Кольского залива; относится к мелким морским стайным рыбам, преимущественно к арктическо-бореальным. Обитает в основном у берегов на песчаном или мелкокаменистом грунте. У берегов Мурмана нерест морской песчанки происходит зимой – с ноября по февраль ( Промысловые рыбы …, 1952).

-

8. Заключение

Проведен анализ химического состава мышечной ткани песчанки, характерной для вод Кольского залива. Изучен химический состав песчанки, выловленной в период нереста (массовая доля влаги – 72,0 ± 2,5 %, жир – 5,7 ± 0,2 %, белок – 16,8 ± 0,3 %, зола – 2,3 ± 0,2 %). По химическому составу мяса песчанка – белковая среднежирная рыба ( Лебская и др. , 1993). Сравнивали полученные результаты с литературными данными. Для периода 1998-2003 гг. по сравнению с периодом до 1998 г. наблюдается снижение содержания влаги в среднем на 8 %, содержания белка на 9 %, золы – на 14 %, увеличение содержания жира на 57 %, золы – на 31 %.

Проведено изучение сезонной динамики химического состава и биохимических свойств ряда промысловых видов рыб Баренцева моря.

Исследована сезонная динамика влагосодержания (1998-2003) в мышечной ткани гидробионтов. Установлено, что наибольшее содержание влаги для мышечной ткани мойвы, пикши, трески, камбалы наблюдается в посленерестовый период. Наименьшее содержание влаги отмечено в конце периода нагула (с 1998 по 2003 гг.) и зимовки. Для трески минимальное содержание влаги отмечено в преднерестовый период, для камбалы – в нерестовый. Колебания между минимальными и максимальными значениями влагосодержания в течение годового цикла составляют 10-14 %.

Исследована сезонная динамика содержания белка в мышечной ткани гидробионтов в зависимости от периода годового цикла. Наименьшее содержание белка для мойвы, камбалы, пикши отмечено в посленерестовый период (май-июнь), для мышечной ткани трески – в период нереста. Наибольшее содержание белковой фракции в мышечной ткани пикши, трески и камбалы наблюдается перед нерестом, для мойвы – в зимний период.

Исследована сезонная динамика содержания жира в мышечной ткани гидробионтов в зависимости от периода годового цикла. Для мойвы в период нагула и зимовки (осень) наблюдается наиболее высокое содержание липидов. Самое низкое содержание липидной фракции для всех исследованных видов рыб характерно для нерестового и посленерестового периода.

Для пикши, трески и камбалы наибольшая массовая доля липидов отмечена в зимний и преднерестовый период. Колебания между минимальными и максимальными значениями жиросодержания в течение годового цикла составляют для трески и пикши 27 %, для камбалы до 60 %, для мойвы до 90 %.

Анализ проведенного нами расчета СО/В для разных периодов жизненного цикла мойвы показывает уменьшение данного показателя от осеннего к весеннему периоду. Увеличение СО/В наступает в период нагула.

На основе анализа данных по динамике содержания макроэргических соединений в мышечной ткани гидробионтов установлено, что наиболее высокое содержание аденозинтрифосфорной кислоты характерно для преднерестового периода и нереста; наименьшее содержание макроэргов наблюдается в посленерестовый период (истощенное состояние рыбы), в период нагула имеет место увеличение количества АТФ по сравнению с посленерестовым промежутком времени.

Проанализирована динамика содержания минеральных веществ в мышечной ткани промысловых рыб. Содержание золы, по нашим данным, колеблется от 0,85-1,0 до 1,1-1,65, в среднем составляя 1,2 % (для песчанки – 2,3 %).

Собственные данные, полученные в 1998-2003 гг. сравнивали с литературными данными (до 1998 г.).

При сравнении полученных нами данных по влагосодержанию влаги за период с 1998 по 2003 гг. с данными ПИНРО до 1998 г. установлено, что для мойвы наблюдается увеличение содержания влаги в среднем на 1,3 %. Содержание влаги в посленерестовый период совпадает с данными ПИНРО. Для пикши и трески отмечено общее снижение содержания влаги в исследованный период нами период в среднем на 5 %, для камбалы – на 2 %.

В отношении содержания белка отмечено снижение его концентрации в исследованный период для мойвы, трески и камбалы на 3, 7 и 8 % соответственно. Для пикши отмечено снижение содержания белка в посленерестовый период на 9,4 % и увеличение в зимний период на 7 %.

При сравнении полученных нами данных по содержанию липидов за период с 1998 по 2003 гг. с данными ПИНРО до 1998 г. установлено, что для мойвы наблюдается увеличение содержания жира в среднем на 8 %. Для пикши отмечено снижение содержания липидов до 40 %, а для трески – увеличение.

Полученные нами результаты по содержанию минеральных веществ соответствуют данным ПИНРО. Зависимости от стадии жизненного цикла не наблюдается. По данным ПИНРО, содержание минеральных веществ колеблется от 1,14 до 1,47 %, составляя в среднем 1,3 %.

Результаты исследований вышеперечисленных гидробионтов подтверждают сезонный характер динамики содержания основных химических показателей (общего азота, белкового азота, небелкового азота, аминного азота, липидов и других).

Нами установлено некоторое отличие химического состава данных промысловых рыб в период с 1998 по 2003 гг. по сравнению с периодом до 1998 г.

Впервые проанализирована динамика содержания макроэргических соединений и активности тканевых протеолитических ферментов в мышечной ткани гидробионтов Севера. Данные характеристики предложены в качестве биохимических маркеров, характеризующих ответные реакции организмов гидробионтов на антропогенный стресс.

Проведенные исследования промысловых гидробионтов, направленные на выявление особенностей их химического состава и биохимических свойств с целью установления характерных биохимических маркеров, вносят вклад в решение оценки состояния гидробионтов Северного бассейна и в разработку единой комплексной биохимической системы тестирования и биоиндикации водных экосистем Кольского Севера.