Биохимические показатели гормонального статуса женского организма в разные сроки гестации

Автор: Панкрушина Алла Николаевна, Толстых Константин Юрьевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Биохимия

Статья в выпуске: 13, 2009 года.

Бесплатный доступ

Гормональный статус является важным показателем при мониторинге беременности. Стероидные гормоны принимают непосредственное участие в формировании плода. Определение их содержания позволяет адекватно оценить состояние плода и спрогнозировать развитие патологии.

Беременность, невынашивание беременности, гормональный статус, стероидные гормоны, гиперандрогения

Короткий адрес: https://sciup.org/146116233

IDR: 146116233 | УДК: 577.171:618.2

Текст научной статьи Биохимические показатели гормонального статуса женского организма в разные сроки гестации

Вопросы охраны материнства и детства являются одними из приоритетных направлений современной медицины. Неблагоприятная демографическая ситуация в стране обусловливает не только медицинскую, но и социальную значимость данной проблемы. В структуре невынашивания, особенно ранних потерь беременности, одно из главных мест занимает неразвивающаяся беременность, частота которой остается стабильно высокой. Частота самопроизвольного прерывания беременности составляет около 15 – 20% от общего числа всех выявленных беременностей [19]. К основным причинам патологии беременности, в том числе самопроизвольного ее прерывания, относят генетические факторы; инфекции, передающиеся половым путем; эндокринные нарушения; врожденные и приобретенные заболевания матки. Среди других причин, доля которых составляет около 10%, выделяют экологические факторы внешней среды; воздействие лекарственных препаратов; инфекционные и вирусные заболевания во время беременности; заболевания партнера, в том числе нарушения сперматогенеза, и др. [1].

Среди гормональных нарушений, ведущих к развитию патологии беременности и, как следствие, внутриутробной гипоксии плода, важное место занимает изменение содержания стероидных гормонов, в частности андрогенов и прогестинов, вызванное нарушением функции надпочечников или фетоплацентарного комплекса. Согласно результатам проведенных исследований эндокринные нарушения наблюдались у 68,5% женщин с неразвивающейся беременностью [5].

Одной из основных гормональных причин прерывания беременности является гиперандрогения – повышенный уровень содержания мужских половых гормонов в крови женщины, обусловленный комплексом причин [8]. Более половины случаев (50 – 70%) аномалий менструального цикла, 60 – 74% эндокринного бесплодия [2; 9] и 21 – 32% невынашивания беременности связаны с нарушением секреции и метаболизма мужских половых гормонов [11].

Для гиперандрогенного состояния характерно повышенное содержание в крови стероидных гормонов. Некоторые из них – 17α-гидроксипрогестерон (17-ОН-Про) и дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С). Содержание продуктов распада андрогенов в моче, объединенных в группу 17-кетостероидов (17-КС), также указывает на интенсивность секреции. В период беременности рассматриваемые стероиды вовлечены в синтез эстрогенов, принимающих непосредственное участие в регуляции созревания плода. В частности, эстрогены, расширяя диаметр спиральных артерий плаценты, способствуют усилению обмена между организмами матери и плода; вызывают гипертрофию и гиперплазию миометрия, а также размягчение шейки матки; участвуют в возникновении и регуляции родовой деятельности [13]. В результате усиленного синтеза эстрогенов, обусловленного развитием плода, уровень упомянутых гормонов при нормальном течении беременности повышается, однако в меньших пределах по сравнению с патологией.

В связи с этим существенное значение приобретает выявление биохимических показателей гормонального статуса женского организма в разные сроки гестации, позволяющее предсказать риск развития патологии. Полученные данные могут быть впоследствии использованы для эффективного прогнозирования развития отклонений и выстраивания адекватной терапевтической тактики в случае необходимости. Актуальным является определение верхней границы характерных для гестационного состояния показателей, превышение которой может привести к нарушениям развития плода. Цель исследовательской работы – определение особенностей содержания ряда стероидных гормонов в сыворотке крови и их метаболитов в моче в разные сроки гестации.

Методика . Исследование проводилось на базе клиникодиагностической лаборатории при медико-диагностическом центре «Вера». Было обследовано 63 женщины в возрасте от 20 до 44 лет, имеющих сроки гестации от 2 до 32 недель.

Обследуемые были распределены по триместрам беременности со сроками 2 – 12 нед. (I триместр), 13 – 24 нед. (II триместр), 25 – 36 нед. (III триместр), а также по возрастным различиям в содержании стероидных гормонов и их метаболитов. Были выделены две возрастные группы: 20 – 30 лет (1-я возрастная группа) и 31 – 44 года. (2-я возрастная группа). Выбранная градация обусловлена особенностями гормонального статуса, характерными для каждого периода развития [14; 16].

Определение количественного содержания стероидных гормонов в сыворотке крови осуществляли методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов фирм «Алкор-Био» (для определения ДГЭА-С) и «DRG Diagnostics» (для определения 17-ОН-Про). Для оценки суммарной выработки андрогенов в организме определяли содержание 17-КС в суточной моче методом ионообменной микроколоночной хроматографии.

Результаты исследований и их обсуждение . Одним из стероидных гормонов, предшественников для синтеза эстрогенов, является дегидроэпиандростерон-сульфат. Уровень ДГЭА-С является показателем андрогенсинтетической активности надпочечников, используется в диагностике гиперандрогенных состояний у женщин, а также для оценки статуса андрогенов при задержках полового развития и нарушениях репродуктивной функции [2; 10]. Функционально ДГЭА-С отражает уровень содержания дегидроэпиандростерона (ДГЭА) в силу их взаимного метаболического превращения. Будучи производным прегненолона, гормон превращается в андростендион, который, в свою очередь, является основным источником образования эстрогенов [4; 15].

При анализе содержания ДГЭА-С в сыворотке крови женщин, вынашивающих плод на разных сроках, были получены следующие результаты (табл. 1).

Таблица 1

Содержание ДГЭА-С в сыворотке крови в разные сроки гестации

|

Период гестации |

Срок гестации, недели |

ДГЭА-С, мкг/мл |

|

I триместр (2 – 12 нед.) |

7,1±2,9 |

3,2±0,8 |

|

II триместр (13 – 24 нед.) |

18,5±3,5 |

2,6±0,7 |

|

III триместр (25 – 36 нед.) |

30,0±5,7 |

2,2±0,6 |

Среднее содержание ДГЭА-С в сыворотке крови находилось в пределах диапазона нормальных колебаний (референсный интервал лаборатории, в которой проводили исследование, – 0,8 – 3,9 мкг/мл). Полученные данные не совпадают с литературными, согласно которым концентрация ДГЭА-С в крови в гестационный период повышается [12; 16; 18], что может быть обусловлено непосредственным участием в синтезе ДГЭА коры надпочечников не только организма матери, но и плода [12], и приводит к повышению общего содержания ДГЭА-С в организме.

Выявленные нами результаты предположительно могут быть вызваны приемом женщинами лекарственных препаратов, снижающих уровень андрогенов в крови. Необходимо учесть, что повышенное содержание андрогенов может нести потенциальную угрозу развитию плода, поэтому беременным женщинам в ряде случаев прописывают прием фармакологических средств, в частности дексаметазона, который, подавляя функцию коркового вещества надпочечников, вызывает снижение уровня рассматриваемых андрогенов, и в частности свободного ДГЭА и его сульфата, в крови [2; 13].

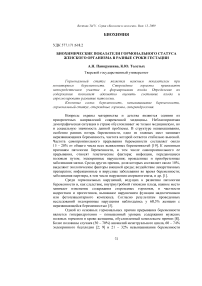

При анализе практических результатов выявили тенденцию к снижению содержания ДГЭА-С в течение беременности, что совпадает с литературными данными [12; 13] и объясняется повышенным синтезом эстрогенов фетоплацентарным комплексом и соответственно возрастающим расходом ДГЭА-С, являющегося их предшественником. Кроме того, обнаружено различие в содержании ДГЭА-С в двух возрастных группах (рис. 1), что соответствует возрастной динамике уровня данного гормона в крови: максимальная концентрация наблюдается в возрасте 20 – 30 лет, затем снижается, достигая к 70 годам около 20% от наибольшего значения [16; 17;

Рис. 1. Возрастные особенности содержания ДГЭА-С в сыворотке крови в разные сроки гестации

Другим стероидным гормоном, по которому проводили оценку гормонального статуса женского организма во время беременности, был выбран 17-гидроксипрогестерон – прогестин, представляющий собой промежуточное звено синтеза эстрогенов, протекающего в гонадах и надпочечниках [13; 15].

При анализе содержания 17-ОН-Про в сыворотке крови были получены следующие результаты (табл. 2). Для определения содержания 17-ОН-Про в III триместре недостаточно материала.

Таблица 2

Содержание 17-ОН-Про в сыворотке крови в разные сроки гестации

|

Период гестации |

Срок гестации, недели |

17-ОН-Про, нг/мл |

|

I триместр (2 – 12 нед.) |

7,5±3,5 |

4,8±1,3 |

|

II триместр (13 – 24 нед.) |

14,5±2,1 |

4,5±1,1 |

Выявлено значительное превышение содержания 17-ОН-Про как на первом, так и на втором сроках гестации (диапазон нормальных значений 0,1 – 0,8 нг/мл). Данное явление можно объяснить тем, что прием лекарственных средств, направленных на подавление функции коры надпочечников, не оказывает угнетающего воздействия на гонады, представляющие собой основной источник продукции прогестинов, и в частности прогестерона, являющегося предшественником 17-ОН-Про [7; 15].

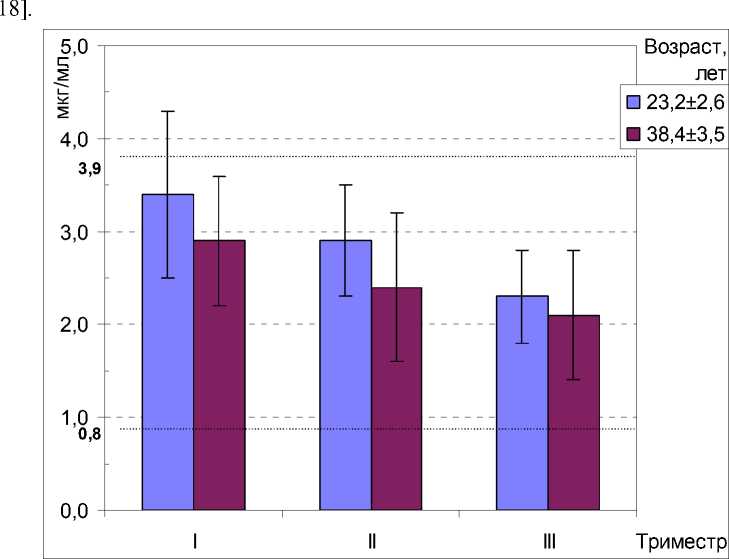

При этом выявили тенденцию к снижению содержания 17-ОН-Про во второй период гестации, что также обусловлено участием гормона в интенсивном синтезе эстрогенов и соответственно увеличением его расхода. Возрастные различия оказались статистически незначимыми (р>0,05), из чего можно сделать вывод, что уровень гормона с возрастом меняется

Рис. 2. Возрастные особенности содержания 17-ОН-Про в сыворотке крови в разные сроки гестации

Метаболитами рассматриваемых андрогенов, секретируемых сетчатой зоной коры надпочечников и половыми железами, являются 17-кетостероиды. У женщин практически все количество 17-КС образуется из гормонов, секретируемых надпочечниками [6]. Около 40% метаболитов представлены двумя формами – андростероном и этиохолонолоном – и образуется из тестостерона и андростендиона [10]. Остальная часть 17-КС состоит из метаболитов адреналовых стероидов, ДГЭА и ДГЭА-С [15].

При анализе содержания 17-КС в моче обследуемых были получены следующие результаты (табл. 3).

Таблица 3

Содержание 17-КС в моче в разные сроки гестации

|

Период гестации |

Срок гестации, недели |

17-КС, мг/сут |

|

I триместр (2 – 12 нед.) |

7,6±2,7 |

14,6±2,9 |

|

II триместр (13 – 24 нед.) |

18,6±3,2 |

15,2±2,8 |

|

III триместр (25 – 36 нед.) |

28,7±3,5 |

15,9±3,1 |

Выявили незначительную тенденцию к повышению содержания 17-КС от I к III триместру (диапазон нормальных значений, принятый в лаборатории, составляет 4 – 14 мг/сут.), что можно объяснить повышенным уровнем андрогенов, в частности 17-ОН-Про, и в меньшей степени ДГЭА-С и других гормонов, в крови, обусловленным, в свою очередь, деятельностью фетоплацентарного комплекса. Однако повышение экскреции до 13 мг/сут. (45 мкмоль/сут.) и более свидетельствует о возможной угрозе прерывания беременности или нарушении состояния плода [3; 13].

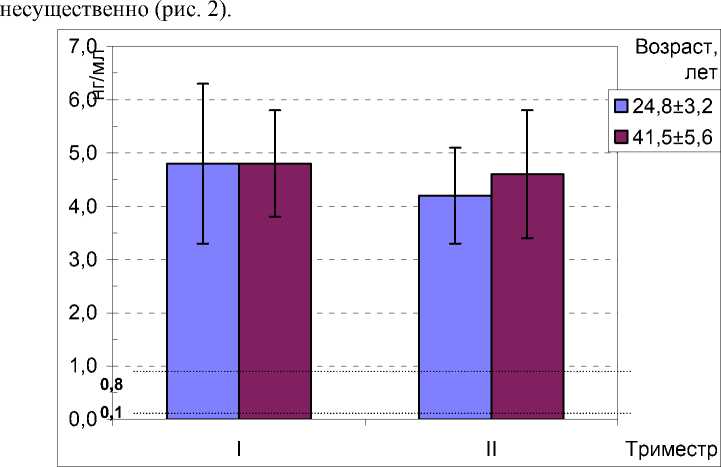

Рис. 3. Возрастные особенности содержания 17-КС в моче в разные сроки гестации

Между возрастными группами наблюдали расхождение в концентрации 17-КС (рис. 3). С возрастом экскреция 17-КС увеличивается, однако после 30-40 лет наблюдается постепенное снижение их концентрации в моче [13].

Таким образом, для гестационного состояния является характерным повышенное содержание ДГЭА-С, 17-ОН-Про и их метаболитов, объединенных в группу 17-КС. Данное явление закономерно, однако существенное превышение верхней границы характерных для гестационного состояния, т.е. нормальных, показателей содержания рассматриваемых гормонов опасно, поскольку может вызывать отклонения в развитии плода. Невысокое превышение верхнего порога диапазона нормальных значений, выявленное в ходе исследования, предположительно вызвано приемом лекарственных средств, в частности дексаметазона, который, подавляя функцию коркового вещества надпочечников, вызывает снижение уровня рассматриваемых андрогенов в крови и, как следствие, их метаболитов в моче [13]. Прием лекарственных препаратов направлен на устранение возможной угрозы аборта и применяется при превышении верхних границ диапазона нормальных значений.

Tver State University

Hormonal status is an important factor in pregnancy’s monitoring. Steroid hormones participate in the forming of fetus. Measuring of its values gives the opportunity to estimate fetus condition sufficiently and to forecast development of pathology.