Биохимические показатели в оценке репаративного остеогенеза у пациентов с различными типами скелетной травмы

Автор: Лунева Светлана Николаевна, Ткачук Елена Анатольевна, Стогов Максим Валерьевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2010 года.

Бесплатный доступ

Предложены биохимические методы оценки репаративного остеогенеза у пациентов с травмами различной степени тяжести и локализации в посттравматический период и в динамике лечения методом Илизарова.

Биохимия крови, скелетная травма, чрескостный остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142121267

IDR: 142121267

Текст научной статьи Биохимические показатели в оценке репаративного остеогенеза у пациентов с различными типами скелетной травмы

Травма вызывает изменение внутренней среды организма, связанное с адаптационной перестройкой обменных процессов, позволяющих ему существовать в новых, изменившихся условиях [1]. Было доказано, что вызываемые травмой нарушения функций организма и параметров гомеостаза носят пролонгированный характер, имеют специфический патогенез, определенные клинические формы [6, 7]. При всем разнообразии различных по силе и качеству раздражителей в организме в ответ на травму происходят общие изменения всех звеньев метаболизма, которые сопровождаются колебанием субстратов их обмена в плазме крови и суточной моче [3]. Изучение данных показателей позволяет в целом оценивать состояние процессов репарации костной ткани у людей.

В настоящее время существует ряд работ, посвященных оценке репаративных процессов у пациентов с различными видами скелетной травмы [2, 5]. Существующие работы имеют ряд недостатков, основным из которых является неоднородность используемого в них клинического материала. Так, зачастую делается попытка оценить репаративный процесс у пациентов, которые были пролечены различными методами [4]. Особенно недостаточно изучены изменения во внутренней среде организма у пациентов с открытыми травмами. Недостаточно изучена и возможность применения биохимических пока- зателей для оценки тяжести травмы и мониторинга за процессом лечения и реабилитации пациентов травматологического профиля.

Накопленный собственный клинический материал позволяет избегать этих недостатков: все пациенты пролечены одним методом, благодаря многолетним наблюдениям становится возможным проанализировать особенности репаративного остеогенеза в ответ на скелетную травму различной тяжести и локализации.

Из биохимических показателей, используемых в ортопедотравматологической практике, наиболее известны следующие: определение активности фосфатаз, концентрации кальция, неорганического фосфата, определение в крови продуктов деградации костного матрикса, ос-теотроптных гормонов. Однако эти показатели в той или иной мере отражают только процесс костной регенерации, тогда как, на наш взгляд, для оценки травматического воздействия и мониторинга за процессом лечения существенным условием также является и оценка степени повреждения мягкотканных структур.

Цель исследования анализ изменений биохимических показателей сыворотки крови у пациентов с различными типами травм в динамике лечения по методу Г.А. Илизарова.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено биохимическое исследование сыворотки крови 118 пациентов, которые в зависимости от типа травмы были разбиты на три группы. Первую составили пациенты с закрытыми изолированными переломами костей голени (n=77), вторую – пациенты с множественными и сочетанными переломами (n=29), третью с открытыми переломами костей голени (n=10). Все пациенты были пролечены с помощью метода Илизарова. Забор крови осуществляли при поступлении в клинику и в конце лечения.

Для оценки реакций организма на травму в сыворотке крови определяли активность щелочной (ЩФ) и костной фракции кислой фосфатазы (тар-тратрезистентный изофермент [ТрКФ]), концентрацию общего кальция и неорганического фосфата, глюкуроновых кислот (ГУК), а также уровень суточной экскреции оксипролина, кальция и фосфата. Для выявления информативных показателей оценки состояния скелетных мышц в сыворотке крови определяли активность ферментов: креа-тинкиназы (КК), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), ала- ниновой (АлАТ) и аспарагиновой (АсАТ) трансаминаз. Для ЛДГ определяли также изофермент-ный спектр.

Активность ферментов (ЩФ, ТрКФ, КК, ЛДГ, АлАТ, АсАТ), концентрацию кальция определяли на биохимическом фотометре Stat Fax® 1904 Plus (США), используя наборы реагентов фирмы Vital Diagnostic (Санкт-Петербург). Уровень ГУК в сывороточном гидролизате определяли по реакции с карбазолом [9]. Содержание оксипролина в суточной моче определяли по реакции с реактивом [8]. Электрофорез изоферментов ЛДГ проводили на системе Paragon фирмы “Beckman” (США) с использованием реактивов и пластин этой же фирмы.

Результаты биохимических показателей обследованных пациентов, полученные на разных этапах лечения, сравнивали с показателями крови и суточной мочи 19 практически здоровых людей обоего пола от 18 до 42 лет (средний возраст 32,9). Для нахождения достоверности различий использовали непараметрический W-критерий Вилкоксона для независимых выборок.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Из лабораторных показателей наиболее доступными и широко применяемыми в качестве критериев оценки регенерации костной ткани является определение активности щелочной и кислой фосфатаз сыворотки крови. Принято считать, что фосфатазы являются, хотя и в недостаточной мере, специфичными маркерами клеточных элементов костной ткани – остеобластов и остеокластов. Наши наблюдения показывают, что при поступлении пациентов в клинику повышенные значения активности ЩФ обнаруживались у 43 % пациентов с изолированными закрытыми переломами, у 36 % с множественными, у 48 % с открытыми переломами. Такие отличия были недостоверны. Высокие значения ТрКФ обнаруживались не более чем у 10 % пациентов из всего числа поступающих на лечение. Таким образом, какой-либо зависимости частоты повышения активности фосфатаз от тяжести травмы нами не обнаружено.

Это позволяет заключить, что определение фосфатазной активности в оценке тяжести скелетной травмы имеет незначительную клиническую значимость.

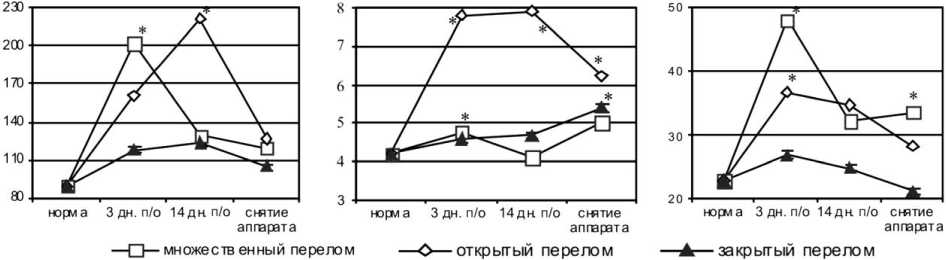

Однако изучение активности этих ферментов в динамике лечения может являться показательным критерием для оценки репарации костной ткани. На рисунке 1 видно, что изменение активности фосфатаз в динамике лечения травм имеет определенную закономерность и зависит от типа перелома. Так, активность как ЩФ, так и ТрКФ значительно повышалась у пациентов с множественными и открытыми переломами. Однако более наглядно процесс репарации костной ткани выражал ИФ. Оценивая изменения данного расчетного индекса можно заключить, что наибольшая активация репаративных процессов наблюдалась у пациентов с множественными переломами.

ЩФ, Е/л ТрКФ, Е/л ИФ

Рис. 1 Изменение активности фосфатаз в сыворотке крови в динамике лечения при скелетных травмах различной степени тяжести. Здесь и на рис. 2-4: * достоверные различия с нормой при уровне значимости p<0,05

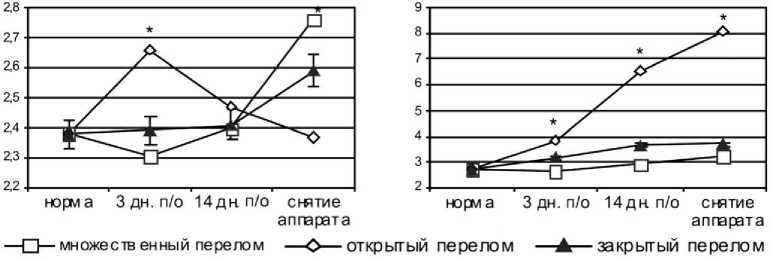

Не теряет своей актуальности и оценка кальциевого баланса у травматологических больных в ходе лечения. Согласно представленным данным можно заключить, что наибольшие потери этого электролита наблюдаются у пациентов с открытыми переломами.

Следующие показатели – продукты деградации органического матрикса костной и хрящевой ткани. Мы изучали уровень суточной экскреции оксипролина и содержание глюкуроновых кислот (ГУК) в сыворотке крови (рис. 3). Оказалось, что экскреция оксипролина – конечного продукта обмена основного белка костного матрикса – коллагена, была значимо выше нормы на всех этапах наблюдения у пациентов вне зависимости от типа перелома. В свою очередь изменение уровня ГУК сыворотки крови зависело от типа травмы. Если у переломами происходило значительное увеличение концентрации ГУК на всех сроках лечения, то у пациентов с открытой травмой отмечалась тенденция к снижению данного показателя.

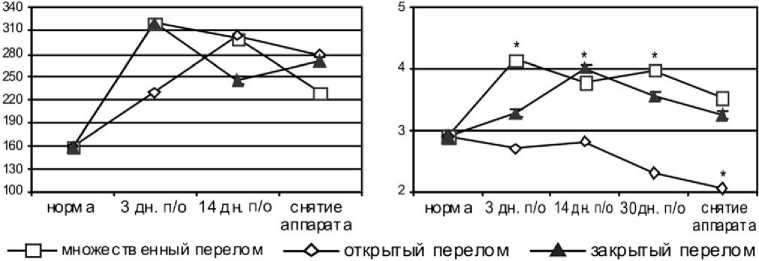

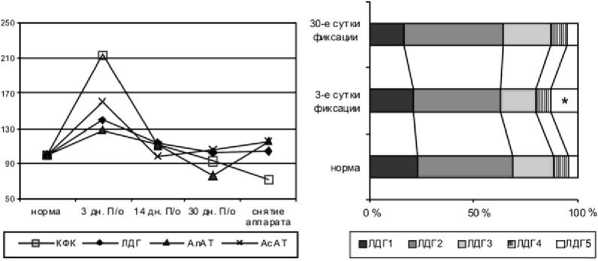

Следующий этап комплексного лабораторного мониторинга травматологических пациентов – это оценка степени повреждения параоссальных тканей и, прежде всего, скелетных мышц. Из сывороточных маркеров повреждения скелетных мышц значительное место принадлежит ферментам. Мы изучили активность КФК, ЛДГ и аминотрансфераз в динамике лечения пациентов с закрытым переломом костей голени. Обнаружено, что, несмотря на то, что данные ферменты имели разную тканевую специфичность, оказалось, что средние значения их активности увеличивались на 3-и сутки после наложения аппарата.

пациентов с множественными и изолированными

Кальций сыворотки, ммоль/л

Кальций мочи, ммоль/сутки

Рис. 2. Изменение содержания кальция в сыворотке крови и в моче у пациентов в динамике лечения при скелетных травмах различной степени тяжести

Оксипролин мочи, мкмоль/сутки

ГУК, ммоль/сутки

Рис. 3. Изменение содержания оксипролина в моче и ГУК в сыворотке крови у пациентов в динамике лечения при скелетных травмах различной степени тяжести

Ферменты сыворотки, % от нормы

Изоферменты ЛДГ, %

Рис. 4. Изменение активности КФК, ЛДГ, АлАТ и АсАТ и изоферментный спектр ЛДГ в динамике лечения у пациентов с закрытым переломом костей голени

Учитывая, что ЛДГ и КФК сыворотки представлены несколькими изоформами различного тканевого генеза, нами было проведено электрофоретическое разделение этих ферментов. Выявлено, что наблюдаемое после травмы увеличение активности КФК и ЛДГ имело мышечное происхождение. Так, доля МВ-КФК (сердечная фракция) не превышала 3 % (что соответствует норме), а для ЛДГ увеличивалась доля ЛДГ5 (мышечной фракции). Однако наибольшую специфичность для оценки степени поражения скелетных мышц имеет определение КФК. Это подтвердило следующее наблюдение: при поступлении пациентов в клинику при изолированных переломах уровень КФК был повышен у 17 % пациентов; при множественных переломах – в 50 % случаев. После лечения высокие значения активности фермента наблюдались у 4 % больных с изолированными переломами и у 8 % с множественными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, нам удалось установить, что, несмотря на общие существенные изменения биохимических показателей, вызванные реакцией организма на травму различной степени тяжести и локализации, у пациентов при множественных переломах в процессе лечения происходит более значительное изменение фосфатазной активности, особенно отношения ЩФ к ТрКФ, вследствие наибольшей активации репаративного процесса поврежденных костей. Кроме того, у данной категории травматологических больных нами был обнаружен более выраженный процесс деградации органического матрикса костной и хрящевой ткани, характеризующийся увеличением концентрации ГУК. В свою очередь, наибольшие потери кальция в организме выявлены у пациентов с от- крытыми переломами, также при этом виде травмы наблюдается существенное повышение фосфатазной активности. Результатом повреждения мышечной ткани при открытых и множественных переломах является повышение активности КФК, наблюдаемое при поступлении, а при закрытых мышечной фракции ЛДГ.

И в конце хотелось бы еще раз подчеркнуть, что рассмотренные выше показатели не отражают всех возможностей биохимических исследовании в травматологии и ортопедии, однако используемый нами подход обеспечивает комплексную оценку состояния организма пациентов ортопедотравматологического профиля на основе доступности предложенных биохимических методов.