Биохимические свойства криоконитов ледников Центрального Кавказа

Автор: Абакумов Евгений Васильевич, Темботов Рустам Хасанбиевич

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 3 т.30, 2021 года.

Бесплатный доступ

Криокониты представляют собой тёмный неконсолидированный осадок, который встречается на поверхности ледников в различных регионах Земли. Они играют важную роль в деградации снежного и ледяного покрова полярных регионов и высокогорных ледников. На Центральном Кавказе отмечаются активные процессы дегляциации ледников, происходящие в том числе из-за образования на их поверхности разнообразных криоконитов. Изучены биохимические свойства криоконитов, формирующиеся на поверхностях ледников Гарабаши и Шхельда. Наряду с криоконитами, также изучались приледниковые почвы и селевые отложения в высокогорной части Баксанского ущелья Кабардино-Балкарии (Центральный Кавказ). Полученные данные показали, что криокониты, отобранные с разных ледников, проявляют различную активность ферментов. В пробах, отобранных с ледника Шхельда не проявилась активность изученных ферментов. В отличии от них, в первой пробе криоконита, отобранного с поверхности ледника Гарабаши, выявилась очень слабая активность инвертазы и слабая - каталазы. Во второй пробе, взятой с трещин ледника Гарабаши проявилась высокая активность уреазы, средняя каталазы и очень слабая - дегидрогеназы. Изученные приледниковые почвы проявляют различную активность ферментов. Наибольшую активность ферменты проявляют в поверхностных слоях изученных почв, а вниз по профилю активность снижается. Рассчитанная суммарная относительная ферментативная активность почв показала, что наибольшей активность обладает горно-луговая, а наименьшей горная лесо-луговая почва. В отобранных с почвоподобных тел пробах, образовавшихся в результате схода сели, также получены различные результаты. В пробе почвы, отобранной под растительным покровом, обнаружилась слабая активность гидролитических ферментов, тогда как в пробе без растительного покрова активность не проявилась ни для одного из изученных ферментов.

Центральный кавказ, криокониты, ледники, ферментативная активность, базальное дыхание, микробная биомасса

Короткий адрес: https://sciup.org/148323669

IDR: 148323669 | УДК: 631.46 | DOI: 10.24412/2073-1035-2021-10409

Текст научной статьи Биохимические свойства криоконитов ледников Центрального Кавказа

Криокониты – особые природные структуры, образующиеся на поверхности ледника в каналах протаивания, и включающие в себя как минеральную, так и биологическую составляющую. Термин «криоконит» происходит от греческого «kryos» и «konis», что означает «холодная пыль». Этот термин используется для описания всей

массы нерастворимых примесей, включая дискретные биокосные гранулы. Криокониты могут содержать пылеватые частицы из отдаленных континентальных пустынь или сельскохозяйственных угодий, частицы извержений вулканов или выбросов электростанций, а также сажу от лесных и техногенных пожаров. Они образуются в результате взаимодействия между минеральными частицами, которые присутствуют на ледниках и сложными микробными сообществами, которые развиваются на их поверхности. В составе криоконита, как правило, доминирует минеральный компонент, который составляет около 95% его массы, тогда как фракция остатка состоит из живого и мертвого органического веще- ства, за счет чего он имеет темный цвет (Edwards et al., 2014; Cook et al., 2015). Темный осадок внутри криоконита, чаще всего, имеет низкое альбедо, за счет чего он поглощает солнечную радиацию и вызывает таяние льда под ним, в результате чего образуются цилиндрические отверстия. В местах, где аккумулируется криокониты, формируются так называемые криоконитовые стаканы, в которых складывается особенный микроклимат. В криоконитовых стаканах происходит активное заселение цианобактериями и водорослями, которые обогащают ледовоминеральный субстрат биогенными элементами. Также вместе с мелкоземом на поверхность ледника приносятся остатки мхов, которые в благоприятных условиях возобновляют вегетацию. Благодаря своим свойствам – высокому содержанию биогенных элементов и тонкодисперсно-сти, криоконитовый материал служит уникальной «почвообразующей породой» с благоприятными условиями для поселения высших растений и для почвообразования по сравнению с другими отложениями, формирующимися в современной перегляциальной зоне (Шишков и др., 2016). Таким образом, исследование биохимического состава криоконитов может дать информацию об истории их образования, о процессах трансформации в них неорганического и органического вещества, накоплении и переносе материала, о влиянии дальнего переноса и локальных источников загрязнения на поверхности ледников. Кроме того, криокониты изменяют энергетический баланс и альбедо на снежной и ледяной поверхности, способствуют дальнейшему протаиванию каналов вглубь ледника.

Дегляциация ледников Кавказа, на которую указывают различные авторы (Рототаева, 2003; Золотарев, Харьковец, 2012; Рототаева и др., 2019), является актуальной экологической проблемой региона. Географическое расположение Центрального Кавказа делает это регион, весьма интересным для исследования образовавшихся на их поверхности различных загрязняющих веществ, в том числе криоконитов. Это обусловлено тем, что ледники Центрального Кавказа расположены вблизи промышленных и сельскохозяйственных источников регионального масштаба юга России и ближнего зарубежья, а также на пути переноса воздушных масс из стран Европы и Ближнего Востока, а с другой стороны они достигают высоты более 5000 м, где влияние локальных источников загрязнения крайне незначительно, тогда как воздействие глобального и регионального переноса аэрозолей возрастает (Кутузов и др., 2014). Для высокогорных ледников Кавказа данные о содержании загрязняющих веществ впервые были опубликованы в конце 60- х годов 20-го века (Davitaya, 1969). В 1970-1990х годах на ледниках Центрального Кавказа проводились различные исследования уровня загрязненности. Ранее, в снегу, фирне и льдах определялось содержание различных микрочастиц и тяжелых металлов (Залиханов и др., 1992; Рототаева и др., 1999). Исследования показали, что в результате переноса минеральных частиц, на ледниках Кавказа формируются загрязненные горизонты. В работе (Кутузов и др., 2014) показано, что загрязняющие вещества на ледники Центрального Кавказа привносятся из Ближнего Востока, Северной Африки, а также Месопотамии.

Одним из объективных показателей биологической активности почв, отражающих интенсивность и направленность протекающих в ней биохимических процессов, является ферментативная активность – важнейшее свойство, характеризующее не только современное состояние и уровень плодородия почвы, но и ее предшествующую историю и, в определенной степени характеризующее его дальнейшую эволюцию. Различные авторы считают, что содержание гумуса и ферментативная активность, являются наиболее чувствительные и в то же время значительно менее варьирующие по сравнению с микробиологическими и зоологическими показателями (Галстян, 1974; Казеев и др., 2003, 2004). Известно, что при возникновении в почве стрессовой ситуации, биологические показатели изменяются раньше, чем другие почвенные характеристики, например, агрохимические (Лебедева, 1984; Звягинцев, 1989). При оценке биологического состояния почвенного покрова доказал свою эффективность подход, предусматривающий комплексное определение активность почвенных ферментов двух классов: гидролаз (инвертаза, уреаза) и оксидоредуктаз (дегидрогеназа, каталаза). Указанные параметры отражают различные аспекты биологических свойств почвы (генетические, микробиологические, биохимические), а их совокупность позволяет установить общий уровень биологической активности, и выразить его через суммарную относительную ферментативную активность (Казеев и др., 2003; Горобцова и др., 2018). Изучению перечисленных составляющих биологической активности почв посвящены подробные исследования не только Российских, но и зарубежных учёных (Kiss et al., 1986; Bandick, Dick, 1999). В настоящее время, в основном определяют ферментативную активность именно почв, а активность ферментов в криоконитах и почвоподобных телах практически не определяется.

Изучение биологических свойств криоконитов Центрального Кавказа, до настоящего време- ни не проводилось. Исходя из этого, целью данной работы является изучение биохимических показателей криоконитов, приледниковых почв и селевых отложений Центрального Кавказа (в пределах Баксанского ущелья Кабардино-Балкарии).

Материалы и методы

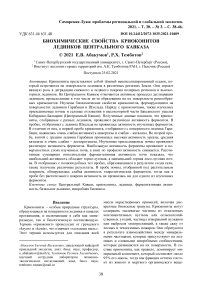

Район исследования охватывает высокогорную часть Центрального Кавказа в пределах Баксанского ущелья Кабардино-Балкарии (рис. 1). Отбор проб криоконитов проводился с поверх- ности ледников Шхельда и Гарабаши. Ледник Гарабаши является частью южного склона Эльбрусского ледникового массива. Ледник начинается на высоте около 4900 м над уровнем моря и заканчивается на 3330 м над уровнем моря, а его площадь составляла 3,97 км2. Ледник Шхельда расположен в ущелье Адыл-Су к юго-востоку от г. Эльбрус. Он расположен на границе России с Грузией. Ледник простирается с высоты 4100 м над уровнем моря до нижнего уровня 2200 м над уровнем моря, а его площадь составляла около 8 км2.

Рис. 1. Места отбора проб. Fig. 1. Sampling locations.

Верховье Баксанского ущелья характеризуется умеренно-холодным климатом со значительным количеством осадков. Средняя годовая температура составляет 6.3°C, а среднегодовая норма осадков – 869 мм. Август самый жаркий месяц в году, при средней температуре 16.5°C. Январь является самым холодным месяцем, с температурами в среднем -4.2°C. Меньше всего осадков в Январе, в среднем 33 мм, а большее всего выпадает в июне, в среднем 125 мм. Между сухим и дождливым месяцем, разница в осадках составляет 92 мм (Climate-date…, URL).

На леднике Шхельда с двух точек были отобран пробы с поверхности, а также собраны аллювиальные отложения. Рыхлые отложения раз- личного генезиса покрывают нижний склон ледника, находящийся в движении из-за дегляциации ледника. Для оценки влияния атмосферного воздействия на образование криоконитов, пробы отбирались на наиболее открытых участках, менее подверженных влиянию морены. На леднике Гарабаши образцы были взяты из ледниковой трещины, с поверхности ледника и моренных отложений.

Пробы почв были отобраны в разных местах верховья Баксанского ущелья, по обоим бортам реки Баксан. Классификационную диагностику исследуемых типов почв осуществляли в соответствии с генетической классификацией почв (Классификация..., 1977). Изученные почвы представлены горной лесо-луговой и горнолуговой почвами, а также горным черноземом выщелоченным. Также были исследованы отложения, которые были перенесены селевыми потоками, которые произошли в 2019 году. Эти отложения в настоящее время подвержены трансформации под влиянием почвообразовательных процессов, на них уже появляется растительность.

Образцы представляют собой пробы криоконитов, морен, селей, аллювия и доминирующих типов почв района исследования. Места отбора и описание изученных образцов представлены в табл. 1.

Таблица 1

|

Место отбора проб |

№ пробы |

Описание пробы |

Координаты |

|

Ледник Шхельда |

KБ 1 KБ 2 KБ 3 |

Криоконит с поверхности ледника Аллювиальные отложения Криоконит с поверхности ледника |

N 43° 11’27’’ E 42° 38’45’’ |

|

Ледник Гарабаши |

KБ 8 KБ 9 KБ 10 |

Криоконит из трещины ледника Криоконит с поверхности ледника Моренные отложения |

N 43° 18’18’’ E 42° 27’49’’ |

|

Правый борт реки Баксан, окрестности п. Нейтрино |

KБ 4 |

Горная лесо-луговая почва |

N 43° 17’ 21.0’’ E 42° 42’57.9’’ |

|

Левый борт реки Баксан, окрестности с. Верхний Баксан |

KБ 5 |

Горно-луговая почва |

N 43° 19’ 44.0’’ E 42° 48’08.8’’ |

|

Окрестности с. Кенделен |

KБ 6 |

Горный чернозем выщелоченный |

N 43° 33’ 21.7’’ E 43° 13’40.1’’ |

|

Правый борт реки Баксан, между с. Верхний Баксан и г. Тырныауз |

КБ 7а |

Почвоподобное тело, образовавшееся в результате схода селя, без растительности |

N 43° 19’19.2’’ E 42° 47’15.1’’ |

|

КБ 7б |

Почвоподобное тело, образовавшееся в результате схода селя, с растительным покровом |

Точки отбора и описание проб

Sampling points and description of samples

Отобранные пробы были высушены и очищены от растительных остатков. Все биохимические показатели были проанализированы с использованием мелкозема, прошедшего через сито 1 мм. Была определена активность ферментов двух классов: окислительно – восстановительные (каталаза и дегидрогеназа) и гидролитические (инвертаза и уреаза). Каталаза – катализирует реакцию разложения перекиси водорода с образованием воды и молекулярного кислорода. Дегидрогеназа – катализируют окислительновосстановительные реакции путем дегидрирования органических веществ и функционируют как переносчики водорода. Инвертаза – катализирует реакции гидролитического расщепления сахарозы на эквимолярные количества глюкозы и фруктозы, воздействует также на другие углеводы с образованием молекул фруктозы – энергетического продукта для жизнедеятельности микроорганизмов, катализирует фруктозотрансфе-разные реакции. Уреаза – гидролизует мочевину до аммиака и СО2, образовавшийся аммиак слу- жит непосредственным источником азотного питания растений (Галстян, 1974; Хазиев, 1982).

Активность инвертазы, уреазы и дегидрогеназы определяли колориметрически, а каталазы – газометрически по методикам Галстяна в модификации Хазиева (Галстян, 1974; Хазиев, 1982). Контролем при определении активности ферментов служили стерилизованные почвы (180°C, 3 ч). Полученные результате исследования показателей ферментативной активности оценивали по шкале Гапонюк, Малахова (Гапонюк, Малахов, 1985). Расчет суммарной относительной ферментативной активности проводился по методике (Звягинцев, 1978).

Результаты и обсуждения

Результаты проведенных биохимических исследований криоконитов отобранных с поверхности ледников Шхельда и Гарабаши, а также селевых отложений представлены в табл. 2. Полученные в результате аналитических работ данные показали, что все пробы, отобранные с ледника Шхельда, которые включают одну пробу аллювия и две пробы криоконитов, не проявляют ферментативную активность. Вероятно, это связано с тем, что в отложениях с песчаным гранулометрическим составом, сформированных в мерзлотных условиях, активность почвенных ферментов практические не проявляется. С этим согласуются и результаты работы других авторов (Брушков и др., 2011). Отличные от этих данные получены с проб, взятых на леднике Гарабаши расположенного на юго-восточном склоне горы Эльбрус. Там, активность ферментов хоть и небольшая, но все же обнаружилась. В пробе криоконита, подстилаемого льдом, выявилась очень слабая активность инвертазы и слабая – катала- зы. Интересные данные получены со второй пробы криоконита, взятой с трещин ледника Гара-баши. Там проявилась высокая активность уреазы, средняя каталазы и очень слабая – дегидрогеназы. Возможно, это связано с тем, что в трещинах происходят какие-то процессы, влияющие на активность биохимических процессов. Но данное предположение требует дальнейшего исследования. Что касается пробы, отобранной в морене, взятой в нижней части ледника Гараба-ши, также, как и в пробах с ледника Шхельда, ферментативная активность полностью отсутствует.

Таблица 2

|

Проба № |

Инвертаза, мг глюкозы/(1 г/24 ч) |

Уреаза, мг NH3/(10 г/24 ч) |

Каталаза, мл О2/(1 г/1 мин) |

Дегидрогеназа, мг ТФФ/(10 г/24 ч) |

|

KB1 |

- |

- |

- |

- |

|

KB2 |

- |

- |

- |

- |

|

KB3 |

- |

- |

- |

- |

|

KB8 |

- |

30,7 высокая |

4,0 средняя |

0,53 очень слабая |

|

KB9 |

1,4 очень слабая |

- |

1,3 слабая |

- |

|

KB10 |

- |

- |

- |

- |

|

KB 7a |

- |

- |

- |

- |

|

KB 7b |

12,4 слабая |

1,6 очень слабая |

- |

- |

Ферментативная активность криоконитов и селевых отложений

Enzymatic activity of the cryoconites and mudflows

Также были отобраны две пробы на месте селевого оползня, произошедшего в 2019 г. Первая проба была отобрана на открытой песчаной местности, на которой еще не начались процессы почвообразования. Активность ферментов в этой пробе, не проявилась. Тогда как во второй пробе, отобранной под растительностью, инвертаза показала очень слабую, а каталаза слабую активность. Это связано с тем, что под растительность уже начали происходить различные биохимические процессы, которые проявились в виде активности этих ферментов.

Изученные приледниковые почвы Баксанского ущелья Центрального Кавказа, проявляют различную активность ферментов (табл. 3). Горная лесо-луговая почва в поверхностном слое обладает слабой активностью инвертазы и средней – каталазы. Что касается остальных изученных ферментов (уреазы и дегидрогеназы), то они показали нулевую активность в этой почве. Вниз по профилю горной лесо-луговой почты активность инвертазы, согласно шкалы (Гапонюк, Малахов, 1985) переходит от слабой до очень сла- бой, а каталазы от средней до слабой. Можно предположить, что наблюдаемая очень слабая и вообще отсутствующая каталитическая деятельность ферментов в горной лесо-луговой почве, отражает сниженную активность микроорганизмов в виду низких температур в условиях высокогорья, где формируются эти почвы. Это предположение согласуются и с литературными данными (Улигова и др., 2019).

Активность изученных гидролитических ферментов в верхнем слое горно-луговой почвы, соответствует высокому (уреаза) и среднему (инвертаза) уровням. Авторы (Казеев и др., 2004) отмечают, что высокая активность гидролаз в горно-луговых почвах обусловлена ионами H+, составляющими до 95% обменной кислотности. Интенсивность оксидаз в поверхностном слое исследуемой почве характеризуют слабая активность каталазы и очень слабая – дегидрогеназы. Инактивация каталазы и дегидрогеназы, очевидно, связана с уровнем кислотности данной почвы. Вниз по профилю гидролитические ферменты горно-луговой почвы резко снижаются и в нижнем горизонте обладают уже очень слабой активности каталазы из слабой переходит к ну-активностью. Окислительно-восстановительные левой.

ферменты, также теряют активность, а уровень

Ферментативная активность почв Enzymatic activity of the studied soils

Таблица 3

|

Проба № |

Инвертаза, мг глюкозы/(1 г/24 ч) |

Уреаза, мг NH3/(10 г/24 ч) |

Каталаза, мл О2/(1 г/1 мин) |

Дегидрогеназа, мг ТФФ/(10 г/24 ч) |

|

KB4О |

10 слабая |

- |

5.5 средняя |

- |

|

KB4AV |

8.3 слабая |

- |

3.0 слабая |

- |

|

KB4AC |

1.7 очень слабая |

3.8 слабая |

2.8 слабая |

- |

|

KB5AV |

24.6 средняя |

37.8 высокая |

1.6 слабая |

2 очень слабая |

|

KB5AC |

17.3 средняя |

2.8 очень слабая |

0.2 очень слабая |

0.85 очень слабая |

|

KB5C |

4.1 очень слабая |

1.1 очень слабая |

- |

0.69 очень слабая |

|

KB6AU |

5.4 слабая |

18.6 средняя |

3.5 средняя |

3.7 слабая |

|

KB6Bi |

- |

9.6 слабая |

1.2 слабая |

2.5 очень слабая |

В верхнем горизонте горного чернозема выщелоченного проявляется лишь слабая (инвертаза и дегидрогеназа) и средняя активность (уреаза и каталаза) ферментов. Хотя, в проведенной ранее работе (Горобцова и др., 2018), было показано, что активность данных ферментов в этих почвах, значительно выше. Возможно, низкие значения активности ферментов связаны со сроками отбора проб (конец сентября), тогда как в отмеченной выше работе, отбор проводился в июле месяце. Известно, что в следствии снижения температуры, биологические процессы в почве, начинают протекать медленнее (Минни-кова и др., 2018), что и приводит к разным значениям активности изученных ферментов. В горных черноземах выщелоченных активность изученных ферментов, также как и в других рассмотренных почвах, снижается вниз по профилю. Так активность инвертазы переходит от слабой к нулевой активности, уреазы и каталазы от средней к слабой, а дегидрогеназы от слабой к очень слабой. То, что каталитическая функция ферментов в изученных почвах убывает вниз по профилю согласуется с данными и других авторов (Даденко и др., 2014; Горобцова и др., 2015).

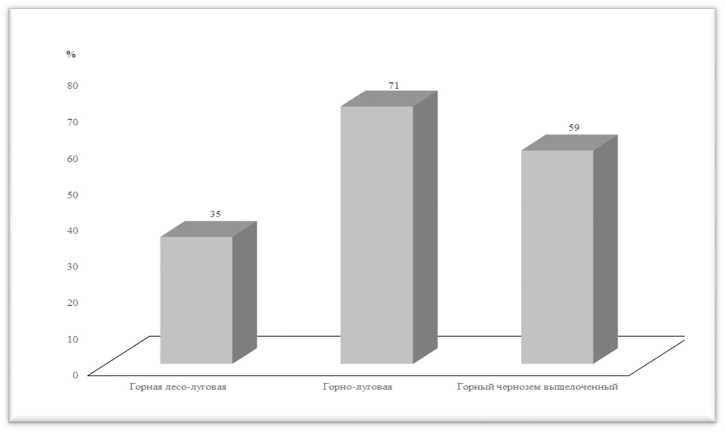

Для сравнения биологической активности изученных почв, была рассчитана суммарная относительная ферментативная активность почв. На рисунке (Рис. 2) представлена диаграмма показывающая суммарную относительную ферментативную активность поверхностных горизонтов изученных почв. Из диаграммы видно, что наибольшей активностью обладает горнолуговая почва, следом идет горный чернозем выщелоченный и самая низкая активность обнаружена у горной лесо-луговой почвы. Низкий уровень суммарной относительной ферментативной активности горной лесо-луговой почвы объясняется тем, что и уреаза и дегидрогеназа в ней показали нулевую активность. А максимальный уровень активности у горно-луговой почвы, проявился из-за высокого содержания органического вещества в этих почвах. Это согласуется с литературными источниками (Казеев и др., 2004, Горобцова и др., 2015), в которых говорится о тесной корреляция между содержанием гумуса и активностью различных почвенных ферментов.

Рис. 2. Общая относительная ферментативная активность изученных почв в поверхностном слое.

Fig. 2. General relative enzymatic activity of the studied soils in the surface layer.

Заключение

Проведенные биохимические исследования криоконитов, почв и селевых отложений Центрального Кавказа позволили дополнить характеристики почв и криоконитов ледниковых ландшафтов и собственно горных территорий. Установлено, что биологические свойства изученных ледников Центрального Кавказа различаются. В изученных криоконитах и аллювиальных отложениях с ледника Шхельда не обнаружилась активность изученных ферментов. В отличии от них, в первой пробе с ледника Гарабаши проявилась очень слабая активность инвертазы и слабая каталазы. Во второй пробе с этого же ледника, отобранной из трещины, проявились практически все изученные ферменты. Возможно, это связано с происходящими в трещинах процессами, которые влияют на биологическую активность. Также можно предположить, что активность ферментов проявилась в пробах с ледника Гарабаши из-за интенсивной рекреационной и хозяйственной деятельности человека на ее поверхности и ближайшей окрестности. Тогда как на леднике Шхельда и ее окрестностях, практически никакой деятельности не проводится. Сравнение суммарной относительной ферментативной активности изученных почв показало, что наибольшей биологической активность обладает горно-луговая, а наименьшей горная лесо-луговая почва. В изученных почвоподобных телах, образовавшиеся в результате схода сели, активность ферментов проявилась только в пробе, отобранной под растительностью.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-05-50107.

Список литературы Биохимические свойства криоконитов ледников Центрального Кавказа

- Брушков А.В., Мельников В.П., Щелчкова М.В., Грива Г.И., Репин В.Е., Бреннер Е.В., Танака М. Биогеохимия мерзлых пород Центральной Якутии // Криосфера Земли. 2011. С. 90-100.

- Галстян А.Ш. Ферментативная активность почв Армении. Ереван: Айастан, 1974. 275 с.

- Гапонюк Э.И., Малахов С.В. Комплексная система показателей экологического мониторинга почв // Миграция загрязняющих веществ в почвах и сопредельных средах: тр. 4-го Всесоюз. совещ. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. С. 3-10.

- Горобцова О.Н., Минкина Т.М., Улигова Т.С., Темботов Р.Х., Хакунова Е.М. Биологическая активность горных и равнинных чернозёмов Центрального Кавказа (в границах Кабардино-Балкарии) // Поволжский экологический журнал. 2018. № 2. С. 183-196.

- Горобцова О.Н., Хежева Ф.В., Улигова Т.С., Темботов Р.Х. Эколого-географические закономерности изменения биологической активности авто-морфных почв равнинных и предгорных территорий Северного макросклона Центрального Кавказа (в пределах Кабардино-Балкарии) // Почвоведение. 2015. № 3. С. 347-359.

- Даденко Е.В., Мясникова М.А., Казеев К.Ш., Колесников С.И., Вальков В.Ф. Биологическая активность чернозема обыкновенного при длительном использовании под пашню // Почвоведение. 2014. № 6. С. 724-733.

- Залиханов М.Ч., Керимов А.М., Степанов Г.В., Черняк М.М. Загрязнение ледников Центрального Кавказа // Материалы гляциологических исследований. 1992. Вып. 75. С. 15-22.

- Звягинцев Д.Г. Биологическая активность почв и шкалы оценки некоторых ее показателей // Почвоведение. 1978. № 10. С. 44-52.

- Звягинцев Д.Г. Микроорганизмы и охрана почв. М.: Изд. МГУ, 1989. 31 с.

- Золотарёв Е.А., Харьковец Е.Г. Эволюция оледенения Эльбруса после малого ледникового периода // Лёд и Снег. 2012. № 2. C. 15-22.

- Казеев К.Ш., Колесников С.И., Вальков В.Ф. Биологическая диагностика и индикация почв: методология и методы исследований. Ростов н/Д: Изд-во Ростов. гос. ун-та, 2003. 204 с.

- Казеев К.Ш., Колесников С.И., Вальков В.Ф. Биология почв Юга России. Ростов н/Д: Изд-во «Центры валеологии вузов России», 2004. 350 с.

- Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 225 с.

- Кутузов С.C., Михаленко В.Н., Шахгеданова M., Жино П., Козачек А.В., Лаврентьев И.И., Кудерина Т.М., Попов Г.В. Пути дальнего переноса пыли на ледники Кавказа и химический состав снега на Западном плато Эльбруса // Лёд и Снег. 2014. T. 54, № 3. С. 5-15.

- Лебедева Л.А. Минеральные удобрения на дерново-подзолистых почвах. М.: Изд. МГУ, 1984. 100 с.

- Минникова Т.В., Мокриков Г.В., Казеев К.Ш., Акименко Ю.В., Колесников С.И. Оценка зависимостей между гидротермическими показателями и ферментативной активностью черноземов Ростовской области при использовании различных агротехнологий // Агрофизика. 2018. № 1. С. 9-17.

- Рототаева О.В., Керимов А.М., Хмелевской И.Ф. Содержание макроэлементов в ледниках южного склона Эльбруса // Материалы гляциологических исследований. 1999. Вып. 87. С. 98-105.

- Рототаева О.В., Носенко Г.А., Керимов А.М., Кутузов С.С., Лаврентьев И.И., Никитин С.А., Керимов А.А., Тарасова Л.Н. Изменения баланса массы ледника Гарабаши (Эльбрус) на рубеже XX–XXI вв. // Лёд и Снег. 2019. Т. 59, № 1. C. 5-22.

- Рототаева О.В., Носенко Г.А., Хмелевской И.Ф., Тарасова Л.Н. Балансовое состояние ледника Гарабаши (Эльбрус) в 80-х и 90-х годах XX столетия // Материалы гляциологических исследований. 2003. Вып. 95. С. 111-121.

- Улигова Т.С., Гедгафова Ф.В., Горобцова О.Н., Цепкова Н.Л., Рапопорт И.Б., Темботов Р.Х., Хакунова Е.М. Луговые биогеоценозы субальпийского пояса Кабардино-Балкарского государственного высокогорного заповедника (Центральный Кавказ) // Nature Conservation Research. Заповедная наука. 2019. Т. 4, № 2. С. 29-47.

- Хазиев Ф.Х. Системно-экологический анализ ферментативной активности почв. М.: Наука, 1982. 203 с.

- Шишков В.А., Зазовская Э.П., Лебедева М.П., Мергелов Н.С., Долгих А.В. Особенности микро-строения почв, развитых на криоконитах в экстремальных условиях зоны отступления ледника Альдегонда (Западный Шпицберген) // Морфология почв: от макро- до субмикроуровня. Материалы Всероссийской конференции. М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 2016. С. 359-363.