Биохимический и минеральный состав естественного остепненного луга при разных режимах питания в условиях Центральной Якутии

Автор: Барашкова Н.В., Устинова В.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты биохимическо-го и минерального состава кормовых трав в зависимости от степени увлажнения и режима питания в условиях мерзлотных пойменных, дерново-черноземных почв Центральной Яку-тии. Впервые установлены поступление, по-требление элементов питания и коэффици-ент использования удобрений (КИУ) для есте-ственного остепненного луга в условиях средней поймы р. Лена. Установлено, что при органо-минеральном режиме питания и опти-мальной увлажненности содержание сырого протеина в сырьевой массе остепненного луга было повышенным - от 8,4 до 13,4 %, содер-жание сырой клетчатки было пониженным на 2,9 % по сравнению с контролем без удобре-ний. Эффективность удобрений увеличивает-ся при повышенной увлажненности. Так, в бла-гоприятных условиях по увлажненности (при ГТК 1,2) при органо-минеральном режиме пи-тания содержание сырого протеина повыси-лось до 14,7 %. Состав сырьевой массы остепненного луга при органо-минеральном режиме питания формирует оптимальное со-держание элементов в корме. Применение пе-регноя в дозе 20 т/га через каждые четыре года на остепненном луге обеспечивает высо-кую эффективность коэффициента использо-вания удобрений (КИУ) по азоту (до 27%), ка-лию (до 40%) и фосфору (до 12%), что свиде-тельствует о высокой усвояемости элемен-тов питания из органического удобрения в условиях криолитозоны. Выявленные взаимо-связи между химическим составом растений и экологическими условиями позволили устано-вить зонально-биохимические особенности кормовых трав по сравнению с другими регио-нами, что подтверждают наши полевые ис-следования по биохимии растений остепнен-ного луга при разных режимах питания в усло-виях средней поймы р. Лены.

Степень увлажнения, осадки, режим питания, биохимический со-став, минеральный состав, естественный остепненный луг

Короткий адрес: https://sciup.org/14084904

IDR: 14084904 | УДК: 633.2.032:630*160(571.56-191.2)

Текст научной статьи Биохимический и минеральный состав естественного остепненного луга при разных режимах питания в условиях Центральной Якутии

Введение . Особенностью ландшафтов Центральной Якутии является их пестрота и своеобразие. Лугопастбищная растительность различается не только по крупным ботаникогеографическим зонам и подзонам, но и в пределах одной подзоны. В пределах ЦентральноЯкутской низменности выделено несколько флористических районов и подрайонов, существенно отличающихся своеобразными типами лугов, почв и ландшафтов, специфическим комплексом биогеоценозов, эколого-фитоцено-тическими рядами ассоциаций и видов растений. В долине Средней Лены на долю лугов приходится около 20 % всей площади поймы. Здесь отличительной чертой растительности является наличие солончаковатых и особенно остепненных лугов [1, 2]. В накоплении минеральных веществ в почвенно-растительном покрове большую роль имели особенности ландшафта, видовой состав естественного луга и различные режимы питания.

Однако до сих пор отсутствуют систематические исследования по изучению влияния режима питания на биохимический и минеральный состав естественного остепненного луга с учетом изменения экологических условий при сенокосном использовании в условиях мерзлотных пойменных дерново-черноземных почв долины Средней Лены.

Цель исследования. Оценка биохимического и минерального состава кормовых растений остепненного луга в зависимости от разных режимов питания в условиях Центральной Якутии.

Методы исследования. Научные исследования проводились в 2005–2008 годах на естественных степных лугах стационара «Мархин-ский» Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, расположенного в 13 км от г. Якутска на надпойменной террасе р. Лена. Объектом исследований является естественный остепненный луг, расположенный на высоком уровне средней поймы р. Лена. Остепненные луга отличаются низкой биологической продуктивностью в результате недостаточной весенней влажности мерзлотных почв в начале вегетации луговых трав. Почвы опытного участка относятся к мерзлотным пойменным дерновочерноземным почвам, преимущественно легким по механическому составу, с содержанием гумуса 3,9 %, подвижного фосфора - 58 мг/кг, обменного калия 23 мг/кг в слое 0–30 см. Изучаемые почвы имеют хлоридно-сульфатный тип засоления. Площадь делянок 30 м2, 4-кратной повторности, размещение делянок рендомизи-рованное. Режим использования остепненного луга сенокосный при скашивании в фазу массового цветения луговых трав. Удобрения вносились согласно схеме опыта. В составе перегноя содержалось азота 0,43 %, фосфора - 0,24 и калия 0,29 %. Перегной вносили весной один раз в 4 года с нормой 20 т/га боронованием до полного втирания в почву. В качестве минерального удобрения использовали азофоску с содержанием элементов питания 16 %. Минеральные удобрения вносили разбрасывателем удобрений. Опыты проводились в условиях естественного увлажнения, с учетом выпавших осадков за вегетационный период май-сентябрь. Схема опыта приведена в таблице 1.

Учеты и наблюдения проводили согласно общепринятой методике по луговодству [3], статистическую обработку данных по урожайности

– методом дисперсионного анализа по Б.А. До-спехову [4]. Биохимический и минеральный состав сенокосного корма определяли в лаборатории биохимии ЯНИИСХ по вытяжкам на NIR SKANER model 4250.

Результаты исследования. Видовой состав естественного луга, состоящий из разных ботанико-хозяйственных групп с различным соотношением, является основным определяющим фактором биохимического состава сырьевой массы луговых растений. Формирование естественных лугов происходит под влиянием погодных условий, особенно в зависимости от количества выпавших осадков за вегетационный период. В Центральной Якутии летние осадки выпадают относительно крайне неравномерно, что отражается на росте и фенологических фазах развития луговых трав. Погодные условия в период проведения исследований отражали все особенности формирования климата в условиях долины Средней Лены. Рост и развитие луговых растений в условиях долины Средней Лены во многом определяются степенью увлажненности. В год закладки опытов основной вегетационный период 2005 года характеризовался как умеренно влажный при ГТК 0,8. Запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см были достаточными, при этом вегетация дикорастущих трав началась в обычные сроки. Самым влажным по степени увлажненности при ГТК 1,2 оказался основной вегетационный период 2006 года . За весь летний период осадки выпадали крайне неравномерно; так, в августе выпали обильные дожди, что превысило норму на 107 мм и способствовало интенсивному отрастанию отавы.

Основной вегетационный период 2007 года характеризовался умеренностью (ГТК 0,9) и был благоприятным для роста и развития естественных трав. Засушливым был вегетационный период 2008 года при ГТК 0,6. Осадков выпало лишь 50 мм, что ниже нормы на 30 %. Засушливая и жаркая погода ускорила прохождение фенологических фаз у дикорастущих трав. Цветение дикорастущих трав наступило на 5 дней раньше.

Таким образом, видовой состав естественного остепненного луга четко реагировал на изме- нения погодных условий по степени увлажнения и температурному режиму в течение основных вегетационных периодов, что определило биохимические показатели по качеству сенокосного корма.

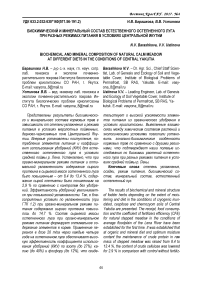

Нами установлено, что в среднем за годы исследований видовой состав остепненного луга без удобрения состоял: из злаковых видов – до 21 % СВ, где в основном доминировал пырей ползучий, тонконог гребенчатый, мятлик степной; из бобовых видов – 2,1 % СВ (эспарцет сибирский, остролодочник шишковидный). В основном остепненный луг состоял из разнотравья – до 77,1 % СВ (полынь замещающая, лен Комарова, гетеропаппус татарский и др.). Из осоковых видов встречались единичные экземпляры осоки твердоватой, особенно в засушливый период (рис.).

Установлено, что реакция видового состава остепненного луга зависела от режима питания и степени увлажненности почвы. Применение комплексного удобрения (перегной 20 т/га 1 раз в 4 года + N 60 P 60 K 60 ежегодно) значительно повышает участие злаковых видов в травостое (до 61,6% СВ), что превышает контроль на 40,5 %. При органо-минеральном режиме питания в естественном травостое преобладает пырей ползучий (до 25,3% СВ) и мятлик степной (до 19,3% СВ). При этом доля разнотравья снижается до 32,8 % СВ, в основном за счет снижения содержания полыни замещающей от 63 до 27,8 % СВ. Участие бобовых видов повышается – до 6 % СВ. Применение минерального режима питания в различных дозах N 60 P 60 K 60 и N 30 P 30 K 30 способствует сохранению злаковых видов до 46,8– 47,8 % СВ с содержанием тонконога гребенчатого до 11,6–12,7 % СВ, мятлика степного – до 17,0–17,5 % СВ и пырея ползучего – до 17,1–18,5 % СВ. Доля разнотравья составила от 50,0 до 52,2 % СВ, где в основном преобладала полынь замещающая (35,8–45,3% СВ). При этом внесение минеральных удобрений в дозе N 30 P 30 K 30 способствует увеличению содержания полыни замещающей на 9,5 % СВ по сравнению с контролем.

□ Пырей ползучий

□ Тонконог гребенчатый

□ Вострец сложнопырейный

□ Остролодочник шишковидный

□ Полынь замещающая

□ Гетеропаппус татарикус

□ Подмаренник настоящий

□ Оуванчик рогоносный

□ Мятлик степной

□ Овсяница Ленская

□ Полевица Триниуса

□ Эспарцет сибирский

□ Лен Комарова

□ Гвоздика розоцветная

□ Лапчатка вильчатая

□ Смолевка узколистная

Удобрения:

-

1 – контроль – без удобрения;

-

2 – перегной 20 т/га 1 раз в 4 года;

-

3 – перегной 20 т/га 1 раз в 4 года + N 60 P 60 K 60 (ежегодно);

-

4 – N 60 P 60 K 60 (ежегодно);

-

5 – N 30 P 30 K 30 (ежегодно).

Видовой состав остепненного луга при разных режимах питания в среднем за 2005–2008 гг., % СВ

В среднем за годы исследований максимальная урожайность отмечалась при применении органо-минеральных удобрений в дозе перегной 20 т/га 1 раз в 4 года + N60P60K60 и составила 13,6 ц/га СВ, что превышало контроль без удобрения в 3,4 раза. При этом получена высокая продуктивность по сбору обменной энергии (до 12,8 ГДж), кормовых единиц (до 952) и сырого протеина (182 кг). Качество сена зависит от биохимического состава растений. Под действием удобрений изменяется видовой состав травостоев, а также морфологическая структура отдельно взятых растений, что в результате влияет на биохимический состав полученного корма. Содержание сырого протеина в луговых растениях остепненного луга зависело от режи- ма питания и погодных условий вегетационных периодов (табл.1).

В среднем за годы исследований установлено, что наибольшее содержание сырого протеина (13,4% АСВ) отмечалось при органоминеральном режиме питания, что превышало контроль без удобрения на 5 %. Это связано со значительной долей злаковых видов (до 61,6%) и бобовых (до 6%), которые более насыщены сырым протеином [5]. Растительность в Центральной Якутии отличается более высоким содержанием протеина (белка) по сравнению с растительностью, произрастающей в других природных зонах Якутии [6, 7]. Следует отметить, что минеральный режим питания способствовал более высокому содержанию сырого протеина в травах.

Таблица 1

Биохимический состав кормовых трав естественного остепненного луга за 2005–2008 гг.

|

Режим питания |

Содержание, % в абсолютно сухом веществе (АСВ) |

Среднее за годы |

|||

|

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

||

|

Сырой протеин |

|||||

|

Контроль – без удобрения |

7,1 |

9,1 |

9,3 |

8,2 |

8,4 |

|

Перегной 20 т/га 1 раз в 4 года |

9,7 |

10,3 |

12,0 |

11,2 |

10,8 |

|

Перегной 20 т/га 1 раз в 4 г. + N 60 P 60 K 60 ежегод. |

12,5 |

14,7 |

14,0 |

12,5 |

13,4 |

|

N 60 P 60 K 60 ежегодно |

9,0 |

12,1 |

12,7 |

10,3 |

11,0 |

|

N 30 P 30 K 30 ежегодно |

8,1 |

11,4 |

11,0 |

9,7 |

9,8 |

|

Сырая клетчатка |

|||||

|

Контроль – без удобрения |

34,8 |

35,4 |

35,8 |

35,1 |

35,3 |

|

Перегной 20 т/га 1 раз в 4 года |

35,1 |

33,4 |

34,7 |

34,0 |

34,3 |

|

Перегной 20 т/га 1 раз в 4 г. + N 60 P 60 K 60 ежегод. |

34,8 |

29,7 |

33,3 |

32,0 |

32,4 |

|

N 60 P 60 K 60 ежегодно |

34,5 |

32,3 |

33,4 |

33,0 |

33,3 |

|

N 30 P 30 K 30 ежегодно |

33,1 |

33,1 |

33,1 |

33,0 |

33,0 |

|

Сырой жир |

|||||

|

Контроль – без удобрения |

2,0 |

2,7 |

2,8 |

2,4 |

2,5 |

|

Перегной 20 т/га 1 раз в 4 года |

2,1 |

3,0 |

4,1 |

3,5 |

3,2 |

|

Перегной 20 т/га 1 раз в 4 г. + N 60 P 60 K 60 ежегод. |

2,5 |

3,8 |

4,7 |

3,3 |

3,5 |

|

N 60 P 60 K 60 ежегодно |

2,3 |

3,3 |

4,0 |

3,7 |

3,2 |

|

N 30 P 30 K 30 ежегодно |

2,1 |

3,6 |

3,3 |

3,7 |

3,2 |

|

Сырая зола |

|||||

|

Контроль – без удобрения |

6,5 |

6,2 |

6,6 |

6,2 |

6,4 |

|

Перегной 20 т/га 1 раз в 4 года |

6,8 |

6,5 |

6,6 |

6,4 |

6,6 |

|

Перегной 20 т/га 1 раз в 4 г. + N 60 P 60 K 60 ежегод. |

6,8 |

6,3 |

7,0 |

6,7 |

6,7 |

|

N 60 P 60 K 60 ежегодно |

6,6 |

6,2 |

6,7 |

6,0 |

6,4 |

|

N 30 P 30 K 30 ежегодно |

6,8 |

6,0 |

7,2 |

7,0 |

6,7 |

|

БЭВ |

|||||

|

Контроль – без удобрения |

49,6 |

46,6 |

45,5 |

48,1 |

47,4 |

|

Перегной 20 т/га 1 раз в 4 года |

46,3 |

46,8 |

42,6 |

44,9 |

45,1 |

|

Перегной 20 т/га 1 раз в 4 г. + N 60 P 60 K 60 ежегод. |

43,4 |

45,5 |

41,0 |

45,5 |

44,0 |

|

N 60 P 60 K 60 ежегодно |

47,6 |

46,1 |

43,2 |

47,6 |

46,1 |

|

N 30 P 30 K 30 ежегодно |

49,9 |

45,9 |

45,4 |

46,6 |

47,3 |

Ежегодное внесение удобрений в дозе N30P30K30 и N60P60K60 повышало содержание сырого протеина до 9,8–11,0 %, что выше контроля без удобрения на 1,4 и 2,6 %. Данная закономерность отмечена при изучении биохимического состава естественных аласных лугов в Заречной и Вилюйских зонах при различных минеральных режимах питания [8, 9]. Следует отметить, что в условиях при повышенной вла-гообеспеченности Вилюйской зоны содержание сырого протеина было повышенным (до 17,8%) и сохранялось при содержании сырой клетчатки до 32 % СВ. Изученный травостой остепненного фитоценоза отличается высоким содержанием сырой клетчатки в дикорастущих травах. Следует отметить, что по зоотехническим нормам содержание сырой клетчатки в условиях Центральной Якутии составляет 27,08–30,19 % СВ [10]. Высокое содержание сырой клетчатки в травах в среднем за годы отмечалось в контроле без удобрения – 35,3 %. При внесении органических удобрений в дозе 20 т/га 1 раз в 4 года содержание сырой клетчатки снижается до 34,3 %. Органо-минеральный режим в условиях естественного увлажнения стабильно понижает содержание сырой клетчатки до 32,4 %. Следует отметить, что внесение минеральных удобрений значительно снижало содержание сырой клетчатки в травостое. Это связано с хорошим развитием вегетативной части растения, особенно злаковых видов, которые очень хорошо отзываются на азотные удобрения. Накопление жира в растениях зависит в основном от вида и фазы развития растений. В фазе цветения у растений накапливается больше жира, чем при фазе колошения. Так, в 2005 году при ГТК 0,8 содержание сырого жира было низким – от 2,0 до 2,5 %. В условиях влажного года (при ГТК 1,2) содержание сырого жира повысилось от 2,7 до 3,8 %. В благоприятный год (2007) наблюдается значительное повышение содержание сырого жира – от 2,8 до 4,7 %. В среднем за годы исследований содержание сырого жира можно считать превосходным благодаря улучшению режима питания. Исследованиями установлено, что значительного повышения содержания сырой золы не наблюдается, в среднем от 6,4 до 6,7 % в зависимости от вида и доз удобрений. Изменения в содержании БЭВ зависели в основном от уровня сохранения других питательных веществ. Содержание БЭВ в травостое в условиях Центральной Якутии колеблется от 40 до 50 %. Наши исследования доказали, что при внесении удобрений содержание БЭВ снижается. При применении органо-минерального режима питания содержание БЭВ снижается до 44 %, что ниже контроля без удобрений на 3,1 %.

Важнейшее значение для обмена веществ животных имеет и минеральный комплекс кормов, а именно – содержание фосфора и кальция. Исследования доказали, что внесение удобрений повышает содержание фосфора в корме и соответствует зоотехнической норме (от 0,25 до 0,30 %). Применение органоминерального режима питания (перегной 20 т/га 1 раз в 4 года + N60P60K60 ежегодно) повышает содержание фосфора до 0,30 %, что выше контроля на 0,11 %. Применение органического режима питания увеличивает содержание каль- ция в корме благодаря повышенному содержанию разнотравья (50–52,4%) и бобовых (6%) в травостое остепненного фитоценоза. Наибольшее содержание кальция в корме отмечено при применении органо-минерального режима питания (перегной 20 т/га один раз в 4 года + N60P60K60 ежегодно) и достигало 0,98 %, что превышало контроль на 0,29 %. При этом соотношение Са:Р было узкое и не соответствовало норме. По данным Н.В. Барашковой, А.Г. Аргунова [11], естественные луга на аласе Бээди при применении органического режима питания (20–40–60 т/га перегноя) выносят с урожаем азота до 14,3–39,6 кг/га, фосфора подвижного – 3,2–4,8 кг и калия обменного – до 8,2–13,2 кг/га. При этом КИУ органических удобрений составляет по азоту 37–40 %, по фосфору – 10–17 и калию 13–56 %.

До сих пор отсутствуют экспериментальные данные по потреблению урожаем элементов питания из минерального и органических удобрений в условиях мерзлотных пойменных дерново-черноземных почв средней поймы р. Лена. Наши исследования доказали, что потребление питательных элементов растениями естественного остепненного луга в условиях изучаемых почв с содержанием гумуса 3,9 %, подвижного фосфора – 58 мг/кг, обменного калия 23 мг/кг в слое 0–30 см в основном зависело от величины урожайности кормовых трав, от вида и доз вносимых удобрений (табл. 2).

В среднем за годы исследований потребление основных питательных элементов с урожаем остепненного естественного травостоя при внесении перегноя в дозе 20 т/га увеличивалось по азоту в 3 раза, по фосфору в 3 раза, по калию в 9 раз за счет дополнительного поступления этих элементов из перегноя. Это обусловлено видовым составом травостоя и величиной урожая, который сформировался при оптимальной увлажненности почв за счет выпавших осадков, что эффективно ускоряет процесс усвояемости питательных веществ растениями и способствует повышению продуктивности остепненного луга.

Таблица 2

Поступление, потребление и коэффициент использования удобрений (КИУ) элементов питания остепненного луга при разном режиме питания (в среднем за 2005-2008 гг.)

|

Режим питания |

Урожайность за 4 года, ц/га СВ |

Содержание, % в СВ |

Поступление с удобрениями, кг/га в год |

Потребление с урожаем, кг/га в год |

КИУ, % |

||||||||

|

N |

P 2 O 5 |

K 2 O |

N |

P 2 O 5 |

K 2 O |

N |

P 2 O 5 |

K 2 O |

N |

P 2 O 5 |

K 2 O |

||

|

Контроль – без удобрения |

4,0 |

1,48 |

0,43 |

0,36 |

- |

- |

- |

6 |

4 |

2 |

- |

- |

- |

|

Перегной 20 т/га 1 раз в 4 года |

11,4 |

1,61 |

0,48 |

1,20 |

11,0 |

6,0 |

7,4 |

18 |

12 |

19 |

109 |

133 |

230 |

|

Перегной 20 т/га 1 раз в 4 г. + N 60 P 60 K 60 ежегодно |

13,6 |

1,76 |

0,68 |

1,22 |

71,0 |

66,0 |

67,4 |

25 |

21 |

23 |

24 |

26 |

31 |

|

N 60 P 60 K 60 ежегодно |

12,0 |

1,72 |

0,59 |

1,20 |

60 |

60 |

60 |

20 |

7 |

14 |

23 |

8 |

21 |

|

N 30 P 30 K 30 ежегодно |

9,3 |

1,71 |

0,55 |

0,74 |

30 |

30 |

30 |

16 |

5 |

7 |

33 |

10 |

20 |

|

НСР 05 |

1,5 |

||||||||||||

Применение органо-минерального режима питания (перегной 20 т/га один раз в 4 года + N 60 P 60 K 60 ежегодно) значительно повышает потребление питательных элементов луговыми растениями: по азоту в 4 раза, по фосфору в 5 раз и по калию в 11 раз по сравнению с контролем без удобрения. Ежегодное внесение минеральных удобрений разными дозами увеличивает потребление элементов питания удобрений естественного остепненного луга по азоту в 3,3–2,6 раза, по фосфору 3,5–2,5 раза и по калию в 14–7 раз. Высокое потребление калия с урожаем трав, независимо от вида и доз удобрений, свидетельствует о низком содержании обменного калия в мерзлотных пойменных дерново-черноземных почвах (23 мг/кг почвы).

Следует отметить, что поступление элементов питания с органическими удобрениями было высокое, а потребление элементов питания при внесении перегноя 20 т/га один раз в 4 года было низким и составило по азоту 11 кг/га, по фосфору 6 и по калию 7,4 кг/га, что свидетельствует о накоплении данных элементов в мерзлотных почвах. Такие условия нитрофикации создаются благодаря низкой микробиологической активности мерзлотных почв и слабой мобилизации надземной массы естественных травостоев. Коэффициент использования удобрений (КИУ) изменялся в зависимости от различ- ных режимов питания и увлажненности вегетационных периодов. Наиболее высокий коэффициент по использованию азота (33%) установлен при внесении низкой дозы минеральных удобрений N30P30K30. Применение органоминеральных удобрений привело к снижению КИУ по азоту до 24 %, что указывает на нецелесообразность ежегодного применения минеральных удобрений, особенно в условиях засушливого периода. Высокий КИУ элементов питания из перегноя (по азоту 103%, фосфору 133% и калию 230%) объясняется высокой усвояемостью растений элементов питания из органики. Мульчирующий эффект поверхностного внесения органического удобрения способствует сохранению влаги в почве, а также стимулирует развитие корневой системы луговых растений. При применении перегноя 20 т/га коэффициент использования калия повышенный (до 199%) благодаря типу засоления (хлоридно-сульфатное) и низкому содержанию обменного калия в мерзлотной почве (23 мг/кг почвы). С учетом улучшения качества корма и высокого потребления элементов питания из органических удобрений периодическое внесение перегноя (через 4 года) на естественные остепнен-ные травостои эффективно в хозяйствах животноводческого направления, где перегной явля- ется источником дополнительного питания, и для улучшения плодородия мерзлотных почв.

Заключение. Проведенные исследования по биохимическому и минеральному составу естественного остепненного луга установили, что резко континентальный климат Центральной Якутии является мощным фактором, который обусловливает формирование своеобразного почвенно-растительного покрова с учетом адаптивности растений и уровня питания. Обмен веществ в растениях контролируется, с одной стороны, условиями внешней среды, с другой – приспособленностью самих организмов к этим условиям. Суровость климата и адаптивность растений в условиях криолитозоны повышают способность энергетически накапливать более активные и высококалорийные вещества. В условиях мерзлотных пойменных дерновочерноземных почв средней поймы р. Лена эффективным является применение комплексного удобрения (перегной 20 т/га 1 раз в 4 года + N 60 P 60 K 60 ежегодно), обеспечивающее получение в травостое сырого протеина до 13,4 %; сырой клетчатки до 32,4; сырого жира до 3,5; сырой золы до 6,7; БЭВ до 44,0 %, что характеризует хорошую питательность сенокосного корма. Наибольшая эффективность КИУ (по азоту до 103 %, фосфору до 133, калию до 230 %) свидетельствует о высокой усвояемости элементов питания из органического удобрения в условиях криолитозоны.

Список литературы Биохимический и минеральный состав естественного остепненного луга при разных режимах питания в условиях Центральной Якутии

- Барашкова Н.В., Устинова В.В. Биохими-ческие особенности естественного разно-травно-злакового фитоценоза при разных уровнях питания в условиях Центральной Якутии//Наука и образование. -2016. -№ 2. -С. 107-114

- Луга Якутии/В.Н. Андреев, Т.Ф. Галактио-нова . -М.: Наука, 1975. -175 с.

- Методика опытов на сенокосах и пастби-щах. -М., 1971. -Ч. 1. -239 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М.: Агропромиздат, 1985. -375 с.

- Егоров А.Д. Химический состав кормовых растений Якутии, лугов и пастбищ. -М.: Наука, 1960. -336 с.

- Егоров А.Д., Потапов В.Я., Романов П.А. Зонально-биохимические особенности кор-мовых растений Якутии и некоторые про-блемы развития животноводства. -Якутск, 1962. -52 с.

- Габышев М.Ф., Казанский А.В. Кормовые культуры в Якутии: характеристика химиче-ского состава и питательности кормовых культур Якутской АССР. -Якутск, 1957. -166 с.

- Барашкова Н.В. Улучшение аласных лугов в условиях Вилюйской зоны//Кормопроиз-водство. -2002. -№ 9. -С. 13-16.

- Барашкова Н.В. Агротехнологические осно-вы луговодства на сенокосах и пастбищах Центральной Якутии: автореф. дис.. д-ра с.-х. наук. -М., 2003. -46 с.

- Абрамов А.Ф. Эколого-биохимические ос-новы производства кормов и рационально-го использования пастбищ в Якутии. -Но-восибирск, 2000. -208 с.

- Барашкова Н.В., Аргунов А.Г. Продуктив-ность аласных лугов Лено-Амгинского меж-дуречья в зависимости от вносимых удоб-рений//Кормопроизводство. -2008. -№ 6. -С. 9-12. Literatura