Биоиндикация состояния экосистемы озера Большое Глубокое (Казань) по составу и структуре фитопланктона

Автор: Абрамова К.И., Токинова Р.П., Бердник С.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Статья в выпуске: 2 т.33, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования фитопланктона в озере Большое Глубокое, расположенном на особо охраняемой природной территории городского лесопарка «Лебяжье» (г. Казань, Республика Татарстан). Определены структурные и количественные показатели летних альгоценозов. По индикаторным показателям фитопланктона проведена оценка сапробиологического состояния озера и его трофического статуса.

Трофность, сапробность, фитопланктон, городской лесопарк лебяжье, озеро большое глубокое

Короткий адрес: https://sciup.org/148330445

IDR: 148330445 | УДК: 574.633:574.583 | DOI: 10.24412/2073-1035-2024-33-2-21-28

Текст научной статьи Биоиндикация состояния экосистемы озера Большое Глубокое (Казань) по составу и структуре фитопланктона

Введение ному из основных компонентов водных экоси-

Озеро Большое Глубокое располагается на особо охраняемой природной территории городского лесопарка «Лебяжье» (г. Казань) и имеет важное природно-эстетическое и рекреационное значение (рис. 1).1

Озеро является излюбленным местом отдыха населения Казани (купание, любительский лов рыбы, катание на малых плавсредствах и др.). Рекреационной привлекательности в значительной мере способствует близость жилых кварталов и транспортная доступность лесопарковой зоны, удобная инфраструктура (сеть кафе, домов отдыха и детских оздоровительных лагерей). Вместе с тем, планируемое освоение природных территорий лесопарка в рамках набирающего популярность в регионе экологического туризма (Токинова и др., 2024б) может привести к усилению антропогенного воздействия на озерную экосистему. При контроле за экологической ситуацией и планировании природоохранных мероприятий важная роль отводится биоиндикации состояния экосистемы озер по составу и структуре гидробиологических сообществ. Значительное место в этом отводится фитопланктону – од-

стем. Несмотря на то, что озеро находится на особо охраняемой природной территории и имеет рекреационное значение, исследования водоема немногочисленны. По имеющимся данным, в начале 2000-х гг. фитопланктон был сформирован преимущественно цианопрокариотами, зелеными и динофитовыми водорослями, по уровню биомассы сообщества водоем характеризовался как гиперэвтрофный (Бариева и др., 2005).

Летом 2023 г. сотрудниками лаборатории гидробиологии Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан (ИПЭН АН РТ) проведены комплексные гидробиологические и гидрохимические исследования оз. Большое Глубокое (Токинова и др., 2024а). Целью данной статьи является представление полученных результатов по фитопланктону оз. Большое Глубокое, характеризующих его видовое разнообразие, количественную структуру, а также проведение оценки современного состояния экосистемы озера по показателям фитопланктона.

Материал и методы исследований

Пробы фитопланктона отобраны в летние месяцы 2023 г. (1 и 30 июня, 24 августа) в сухую погоду, в первую половину дня (1100–1300); отбор произведен на двух станциях в центральной части озера (рис. 1) с борта лодки зачерпыванием из поверхностного слоя воды (0,1–0,3 м). Сбор и обработка проб проведены по общепринятым методикам (Методика .., 1975). Пробы, зафиксированные раствором Люголя, концентрированы прямой фильтрацией через мембранные фильтры «Владипор» № 9 (диаметр пор 0,4 мкм) с применением вакуумного насоса. Идентификация видового состава водорослей, подсчет их численности и измерение линейных размеров клеток проведены в камере Горяева под микроскопами Микромед-2 и МБИ-11 в трех повторностях. Биомасса определена счетно-объемным методом. Для идентификации видовой принадлежности водорослей использованы определители серий «Определитель пресноводных водорослей СССР» (1951–1982 гг.) и “Süβwasserflora von Mitteleuropa” (1983–2005 гг.). Номенклатурные преобразования видов проведены согласно аль-гологической базе данных AlgaeBase (Guiry, Guiry, 2024). В аннотированном списке (табл. 2) в квадратных скобках указаны синонимы названий видов. К доминирующим отнесены виды, составляющие ≥10% от общей численности и/или биомассы, к субдоминирующим – ≥5%, соответственно (Фитопланктон…, 2003).

Для оценки разнообразия альгоценозов использованы следующие показатели: число таксонов рангом ниже рода в пробе (удельное богатство), ценотическое разнообразие (индекс Шеннона, HN ) и выравненность обилия видов (индекс Пиелу, EN ), рассчитанные по численности видов (Шитиков и др., 2011). Характеристика трофического состояния акватории дана на основе комплексной оценки по гидрохимическим и гидробиологическим показателям: по средним показателям уровня биомассы (Трифонова, 1990), численности фитопланктона и соотношению отделов от общей численности, индексам видового разнообразия (Neverova-Dziopak, 2007) и троф-ности Миллиуса (Теоретические вопросы .., 1993), прозрачности воды, содержанию общего фосфора, азота и БПК 5 (Даценко, 2007). Класс

качества воды по фитопланктону дан по классификации качества поверхностных вод суши (Жу-кинский и др., 1981). Сапробность вод оценена по индексу Пантле–Букка в модификации Сладе-чека. Соотнесение видов с отдельными зонами сапробности проведена по спискам индикаторных организмов (Шитиков и др., 2011; Баринова и др., 2006).

В ходе наблюдений измерена температура и прозрачность воды (по диску Секки). Учитывая, что на фитопланктон оказывают климатические факторы во временном аспекте, в работе дана характеристика метеоусловий в момент отбора проб и их суммарные/средние показатели за семь дней до проведения исследований (выбор времени произвольный). Данные по температуре воздуха, количеству выпавших осадков, скорости 22

ветра получены из открытых ГИС-порталов в сети Интернет (Погода и климат …). Характеристики уровня солнечной радиации, рассеянной (D), суммарной (Q) и прямой (S), любезно предоставлены сотрудниками метеорологической обсерватории Казанского федерального университета. Гидрохимическая характеристика озера дана на основе данных от 27.09.2023. Анализ данных выполнен в лаборатории экологоаналитических измерений и мониторинга окружающей среды ИПЭН АН РТ.

Результаты и обсуждение

Озеро Большое Глубокое имеет карстово-суффозионное происхождение. При небольшой площади 10,4 га (0,104 км2) средняя глубина составляет 6,5 м, максимальная – 13,8 м. На дне имеются карстовые воронки. Питание озера поверхностное и подземное. Его зеркало овальное, вытянутое. Берега высокие. В северо-западной части озера располагается песчаный пляж. Растительность озера представлена прибрежноводной и гидрофитной с развитием элодеи, рде- ста. Прозрачность в озере в летний период составляет 2,0–2,2 м. Вода в озере слабощелочная (рН 7,84) с низкой электропроводностью (72 мкСм/см); слабоминерализованная (концентрация минеральных веществ составляет 98 мг/дм3), очень мягкая (не превышающая 1°Ж). Вода относится к гидрокарбонатно-хлоридному классу кальциевой группы. Содержание хлорид-ионов составляет 30,9 мг/дм3, гидрокарбонат-ионов – 30,5 мг/дм3. По катионному составу высокие значения отмечаются для кальция (11,1 мг/дм3). Содержание биогенных элементов в воде низкое, не превышающее предельно допустимых концентраций (ПДК).

В дни отбора проб температура и прозрачность воды, скорость ветра варьировали слабо (табл. 1, 3). Климатические показатели за семь дней до отбора проб различались. Предшествующая неделя ко второму отбору проб (30 июня) выдалась более прохладной, к третьему отбору проб (24 августа) – дождливой. К началу лета (1 июня) были благоприятные условия для фитопланктона – сухая теплая и солнечная погода.

Таблица 1

Метеорологические условия в период исследования оз. Большое Глубокое Meteorological conditions during the exploration of the Lake Bolshoe Glubokoe

|

1 июня |

30 июня \ |

24 августа |

|

|

Показатели в день отбора п |

роб |

||

|

Температура воздуха, °С |

17,3 |

23,2 |

15,2 |

|

Скорость ветра, м/с |

4 |

4 |

3 |

|

Количество осадков, мм |

0 |

0 |

0 |

|

Рассеянная солнечная радиация, кВт/м2 |

0,46 |

0,26 |

0,21 |

|

Суммарная солнечная радиация, кВт/м2 |

0,46 |

0,88 |

0,21 |

|

Прямая солнечная радиация, кВт/м2 |

0,83 |

0,70 |

0,61 |

|

Средние/суммарные показатели за 7 дней до отбора проб |

|||

|

Температура воздуха, °С |

20,6±1,0 |

18,1±0,9 |

20,5±1,7 |

|

Количество осадков, мм |

0,5 |

1,0 |

16,1 |

|

Рассеянная солнечная радиация, кВт/м2 |

0,20±0,02 |

0,17±0,01 |

0,20±0,03 |

|

Суммарная солнечная радиация, кВт/м2 |

0,32±0,01 |

0,39±0,05 |

0,34±0,05 |

В составе летнего фитопланктонного сообщества оз. Большое Глубокое выявлено 54 вида и таксона (рангом ниже рода) водорослей из восьми основных отделов: Chlorophyta – 19, Cyanoprokaryota (Cyanophyta) – 14, Charophyta – 7, Cryptophyta – 5, Chrysophyta – 4, Euglenophyta – 3, Dinophyta и Bacillariophyta – по 1. Флористичеcки наиболее богато представлены отделы зеленых водорослей (35% от общего количества видов) и цианопрокариот (26%). Обнаруженные виды – преимущественно широко распространенные, типично планктонные формы. В составе зеленых водорослей более высоким разнообразием видов представлен порядок Chlorococcales (8), харофитовых – Desmidiales (7)

и цианопрокариот – Nostocales (7). Таким образом, по соотношению водорослей из разных отделов флористический состав фитопланктона можно охарактеризовать как зелено-цианопрокариотный с сопутствием харофитовых.

По количественному обилию, численности и биомассе в доминирующий и субдоминирующий комплекс озерного фитопланктона вошли 17 видов. Это преимущественно представители цианопрокариот и зеленых водорослей (табл. 2). Из этих форм отдельно можно выделить Aphanizomenon flos-aquae , Cosmarium tenue, Staurastrum paradoxum и Ceratium hirundinella , которые также относились к доминирующим видам в озере в начале 2000-х годов.

Список видов, доминирующих и субдоминирующих в фитопланктоне оз. Большое Глубокое List of species dominating and subdominating in the phytoplankton of Lake Bolshoe Glubokoe

|

Названия видов |

Даты отбора проб |

||

|

1 июня \ |

30 июня \ |

24 августа |

|

|

Cyanoprokaryota |

|||

|

Aphanizomenon flos-aquae Ralfs ex Bornet & Flahault |

+ |

+ |

|

|

Dolichospermum flos-aquae (Bornet & Flahault) Wacklin, Hoffmann & Komárek [ Anabaena flos-aquae Brébisson ex Bornet & Flauhault] |

+ |

+ |

+ |

|

Dolichospermum perturbatum (Hill) Wacklin, Hoffmann & Komárek [ Anabaena perturbata Hill] |

+ |

||

|

Dolichospermum solitarium (Klebahn) Wacklin, Hoffmann & Komárek [ Anabaena solitaria Klebahn] |

+ |

||

|

Dolichospermum sp. |

+ |

+ |

|

|

Pseudanabaena limnetica (Lemmermann) Komárek [ Oscillatoria limnetica Lemmermann] |

+ |

||

|

Chlorophyta |

|||

|

Ankistrodesmus fusiformis Corda |

+ |

||

|

Chlamydomonas sp. |

+ |

||

|

Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková-Legnerová |

+ |

||

|

Monoraphidium griffithii (Berkeley) Komárková-Legnerová |

+ |

||

|

Nephrochlamys willeana (Printz) Korshikov |

+ |

+ |

+ |

|

Raphidocelis danubiana (Hindák) Marvan, Komárek & Comas |

+ |

+ |

|

|

Charophyta |

|||

|

Cosmarium tenue Archer |

+ |

||

|

Staurastrum paradoxum Meyen ex Ralfs |

+ |

||

|

Chrysophyta |

|||

|

Ochromonas sp. \ |

+ \ |

||

|

Cryptophyta |

|||

|

Cryptomonas sp. \ |

+ \ |

||

|

Dinophyta |

|||

|

Ceratium hirundinella (Müller) Dujardin \ |

+ |

||

На протяжении периода исследований численность фитопланктона сохранялась в пределах невысоких значений 1,84–2,52 млн. кл./л, биомасса не превышала 1,10 мг/л (табл. 2). Индексы сапробности, рассчитанные по численности индикаторных видов, изменялись в диапазоне 1,85-1,96, что свойственно β -мезосапробной зоне и соответствует «умеренно-загрязненным водам».

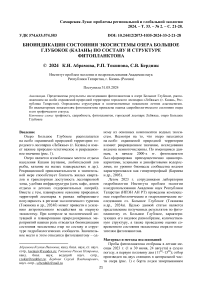

В начале июня основной вклад в развитие фитопланктонного сообщества вносили, главным образом, харофитовые водоросли порядка Desmidiales (с преимущественным развитием Cosmarium tenue, Staurastrum paradoxum), зеленые (Chlamydomonas sp.) и золотистые (Ochromonas sp.) водоросли (рис. 2). В конце месяца доминирующая роль перешла к комплексу видов цианопрокариот, вклад которых в численность фитопланктона достиг 91%. Наблюдалось развитие теплолюбивых представителей рода Dolichospermum (D. flos-aquae, D. perturbatum, D. solitarium). В августе к доминирующему ком- плексу присоединился крупноклеточный представитель динофитовых Ceratium hirundinella. Вклад последнего в биомассу фитопланктона составил 84%.

Особенностью структуры летнего фитопланктона озера является относительно высокое разнообразие десмидиевых водорослей и доминирование по численности/биомассе в начале лета двух их представителей ( C. tenue, S. paradoxum ). Согласно сравнению с литературными данными, эта тенденция может прослеживаться в фитопланктоне озера на протяжении двух последних десятилетий. Десмидиевые водоросли весьма чувствительны к окружающим условиям среды и многим их видам свойственно населять определенные водоемы (Неудахина, Анисимова, 2022). Большинство десмидиевых предпочитают кислые и слабо кислые воды, низкое содержание в среде обитания ионов кальция, населяют обычно олиго- и мезотрофные водоемы; известны виды, приуроченные к водам с низкой электропроводностью (Анисимова, 2017, 2020). Кроме того,

Рис. 2. Изменение количественной структуры основных отделов фитопланктона в оз. Большое Глубокое в летние месяцы; N – численность, B – биомасса.

Fig. 2. Changes in the quantitative structure of the main departments of phytoplankton in the Lake Bolshoe Glubokoe in the summer months; N – abundance, B – biomass.

на обилие десмидиевых могут влиять воздействие солнца и форма водоема (Sophia, Carmo, 2004).

Согласно нашим наблюдениям, харофитовые (пор. Desmidiales) входят в доминирующий состав фитопланктона в озере в начале лета. Впоследствии, с увеличением трофности водоема и обилия цианопрокариот и динофитовых водорослей, десмидиевые в пробах не встречаются, значительно снижается доля зеленых водорослей.

Согласно терминологии функциональной классификации пресноводного фитопланктона (Reynolds et al., 2002), состав фитопланктона принадлежит к N–P–H 1 –L M -типу. Основу сообщества формируют обитатели чувствительные к перемешиванию, повышению рН и снижению кремния в воде. В начале лета преобладают представители, толерантные к низкому содержанию азота и углерода, диазотрофные виды; в конце летнего сезона – обитатели эвтрофных водоемов. Вхождение на протяжении двух десятилетий в доминирующий состав нитчатых гете-роцистных цианопрокариот может свидетельствовать о том, что фитопланктон развивается в условиях азотного лимитирования.

Вместе с тем, можно отметить признаки сукцессии сообщества за последние два десятилетия. Изменилась количественная структура доминирующих видов в сторону уменьшения их обилия и появления новых субдоминирующих видов. В исследованном нами материале в доминирующем комплексе не отмечены представители эвгленовых, а также некоторые виды циано- прокариот. Кроме того, в структуре цианопрокариот, в группе H1, отмечается смена главного доминирующего вида с ранее преобладавшего Aphanizomenon flos-aquae на Dolichospermum. В настоящее время также значимая роль в формировании альгоценоза принадлежит зеленым водорослям порядка Chlorococcales (виды р. Monoraphidium, Ankistrodesmus, Raphidocelis и др.) и Chlamydomonadales (Chlamydomonas sp.).

Также обращает на себя внимание снижение роли гетеротрофного вида C. hirundinella в формировании количественных показателей. Ранее данный вид доминировал с первой половины июня по август, образуя к концу лета монокультуру с биомассой выше 10 мг/л. Дискретность динамики развития крупноклеточного вида в озере отражается на количественных показателях фитопланктона. Зарегистрированное нами обилие на порядок меньше тех значений, что указывались ранее (для августа 26–32 мг/л (Бариева и др., 2005)). Отмеченные перестройки планктонных сообществ в ходе летнего сезона 2023 г. могут указывать на тенденцию к упрощению их структуры (табл. 3: число видов в пробе, H N , E N ). Подобная смена состава и структуры доминирующего комплекса планктонных водорослей характерна для экосистем, находящихся под воздействием факторов, обусловленных, в том числе, антропогенной нагрузкой. Снижение индекса видового разнообразия к концу лета непосредственно связано с доминированием трех представителей цианопрокариот (р. Dolichosper-mum ) в сообществе.

Количественное развитие фитопланктона, индексы видового разнообразия и выравненности, оценка качества воды в оз. Большое Глубокое

Quantitative development of phytoplankton, indices of species diversity and equalization, assessment of water quality in the Lake Bolshoe Glubokoe

|

Показатели |

1 июня |

30 июня |

24 августа |

|

Температура поверхностного слоя воды, °С |

21,5 |

22,4 |

22,1 |

|

Прозрачность воды, м |

2,0 |

2,2 |

2,0 |

|

Число видов в пробе |

12±4 |

5±1 |

3±1 |

|

Общая численность, N млн. кл./л |

2,01±0,18 |

2,52±0,15 |

1,84±1,15 |

|

Общая биомасса, B мг/л |

0,59±0,08 |

0,29±0,05 |

1,10±0,82 |

|

Индекс видового разнообразия, H N |

2,82±0,43 |

1,79±0,13 |

1,13±0,2 |

|

Индекс выравненности сообщества, EN |

0,81±0,01 |

0,77±0,08 |

0,63±0,05 |

|

Индекс сапробности, S |

1,96±0,04 |

1,85±0,05 |

2,1±0,1 |

|

Зона сапробности |

β -мезосапробная |

||

|

Трофический статус |

олиготрофный |

мезотрофный |

|

|

Качество воды |

«чистая» |

«удовлетворительно чистая» |

|

Сравнение с имеющимся литературными данными позволяет предположить, что экологическое состояние водоема, оцениваемое по состоянию фитопланктона, изменилось в сторону снижения его количественных показателей (от гипе-рэвтрофии до олиготрофии-мезотрофии).

Биомасса фитопланктона снизилась на порядок относительно данных начала 2000-х годов и в настоящее время озеро можно классифицировать как олиготрофный водоем с сезонным переходом в мезотрофный. По другим показателям уровень трофности водоема определяется также на уровне олиготрофии-мезотрофии: по индексам видового разнообразия и трофности Миллиуса (31,9±8,9) – олиготрофный с переходом в мезотрофный; по численности фитопланктона – олиготрофный; по соотношению зеленых и цианопрокариот – олиготрофный с переходом в мезотрофный; по прозрачности воды – мезо-трофный; по содержанию общего фосфора (0,005 мг/дм3) и азота (0,105 мг/дм3) – олиготрофный; по БПК 5 (1,66 мгО 2 /дм3) – олиготрофный. Таким образом, биоиндикация по фитопланктону и гидрохимическим показателям указывает на мезотрофно-олиготрофный уровень трофности водоема. Качество воды по классификации Жукинского с соавторами (1981), оцениваемое по биомассе фитопланктона, характеризуется как чистая–удовлетворительно чистая.

Заключение

В составе фитопланктона оз. Большое Глубокое в летние месяцы 2023 г. выявлено 54 вида и таксона (рангом ниже рода) водорослей. Флористический состав можно охарактеризовать как зелено-цианопрокариотный с сопутствием харофитовых водорослей.

По сравнению с предшествующими данными, полученными в начале 2000-х годов, отмечено значительно снижение количественных показателей фитопланктона (численности – от 628 млн. до 2,5 млн. кл./л, биомассы – от 38 мг до 1,1 мг/л). Гипертрофный статус озера сменился на мезотрофно-олиготрофный. Индексы са-пробности указывают на принадлежность поверхностной толщи вод озера к β -мезосапробной зоне, или умеренно-загрязненным водам.

В составе фитопланктона продолжают преобладать зеленые, харофитовые, синезеленые (цианопрокариоты) и динофитовые водоросли. Характерной особенностью озера на протяжении двух десятилетий остается обилие в фитопланктоне десмидиевых водорослей. Значительно сократилось участие в сообществе Aphanizomenon flos-aquae и Ceratium hirundinella , количественные показатели которых уменьшились на порядок. Из доминантов исчез ряд представителей цианопрокариот, зеленых и эвгленовых водорослей. На фоне снижения биомассы фитопланктона вклад в нее биомассы цианопрокариот и динофи-товых по-прежнему высок.

Основу цианопрокариотного комплекса заняли представители нитчатых гетероцистных цианобактерий рода Dolichospermum, которые ранее не отмечались. Увеличение их разнообразия в озере, вероятно, обусловлено многофакторным влиянием гидрохимических показателей, таких, как низкие концентрации общего азота и фосфора, относительно высокая прозрачность воды.

Список литературы Биоиндикация состояния экосистемы озера Большое Глубокое (Казань) по составу и структуре фитопланктона

- Анисимова О.В. Десмидиевые водоросли сфагновых болот Московской области: видовое разнообразие и экологическая приуроченность II Тр. ИБВВ РАН. 2017. Вып. 79 (82). С. 10-1S.

- Анисимова О.В. Новые виды рода Euastrum (Charophyta, Desmidiaceae) для Карелии (Россия) II Ботан. журн. 2020. Т. 105. № 4. С. 67-74.

- Бариева Ф.Ф., Халиуллина Л.Ю., Мингазова Н.М. Фитопланктон городских водоемов и водотоков. Экология города Казани. Казань: ФЭН, 2005. С. 236-24S.

- Баринова C.C., Медведева Л.А., Анисимова

- О.В. Биоразнообразие водорослей-индикаторов окружающей среды. Тель-Авив, 2006. 498 с.

- Даценко Ю.С Эвтрофирование водохранилищ. Гидро лого-гидрохимические аспекты. М.: ГЕОС, 2007. 252 с.

- Жукинский В.Н., Оксиюк О.П., Олейник Г.Н., Кошелова ^И. Принципы и опыт строения экологической классификации качества поверхностных вод суши II Гидробиол. журн. 1981. № 17 (2). С. 3S-50.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов I Под ред. Ф.Д. Мордухай-Болтовского. М.: Наука, 1975. 240 с.

- Неудахина М.А., Анисимова О.В. История изучения рода Staurastrum (Zygnematophyceae, Desmidiaceae) в Московской области II Бюл. МОИП. 2022. Т. 127, вып. 2. С. 23-36.

- Погода и климат I справочно-информационный портал. URL: www.pogodaiklimat.ru (дата обращения: 27.09.2023).

- Теоретические вопросы классификации озер I отв. ред. Н.П. Смирнов. СПб.: Наука, 1993. 185 с.

- Токинова Р.П., Галиахметова Л.К., Любарский ДХ. Видовое разнообразие и количественные показатели зообентоса системы Глубоких озер (Казань) II Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2024а. Т. 33, № 1. С. 74-S1.

- Токинова Р.П., Любарский Д.С, Бердник C.B. Акваландшафтное разнообразие городского лесопарка как потенциальный рекреационный экоресурс II Экология родного края: проблемы и пути их решения: мат-лы XIX Междунар. науч.-практ. конф. Кн. 1. (г. Киров, 23-24 апреля 2024 г.). Киров: Вятский гос. ун-т, 2024б. С. 227-231.

- Трифонова ИХ. Экология и сукцессия озерного фитопланктона. Л.: Наука, 1990. 184 с.

- Фитопланктон Нижней Волги. Водохранилища и низовье реки. СПб.: Наука, 2003. 232 с.

- Шитиков В.К., Зинченко Т.Д., Розенберг T.C. Макроэкология речных сообществ: концепции, методы, модели. Тольятти: Кассандра, 2011. 255 с.