Биоиндикационная значимость таксономических и структурных показателей альгоценозов малой реки при оценке точечного источника антропогенного воздействия

Автор: Горохова О.Г.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Гидробиология - биологические науки

Статья в выпуске: 5 т.25, 2023 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования состава и структуры сообществ фитопланктона малой реки (р. Уса, бассейн Куйбышевского водохранилища) на участке воздействия точечного источника загрязнения. Сравнительный анализ выявил изменение структуры альгоценозов в зоне выпуска очищенных сточных вод с. Шигоны (Самарская обл.). Показано увеличение индекса сапробности и разнообразия видов-индикаторов повышенной степени сапробности, а также усиление роли мелкоклеточных видов в фитопланктоне на этом участке. Вместе с тем видовое разнообразие в месте сброса и ниже по течению сравнимо с другими участками реки; индексы сапробности находятся в пределах β-мезосапробной зоны, III класса качества (умеренное загрязнение). В целом влияние сточных вод в исследуемый период локализовано в месте сброса.

Фитопланктон, биоиндикация, очистные сооружения, р. уса, куйбышевское водохранилище, волга

Короткий адрес: https://sciup.org/148327970

IDR: 148327970 | УДК: 582.574.21 | DOI: 10.37313/1990-5378-2023-25-5-119-124

Текст научной статьи Биоиндикационная значимость таксономических и структурных показателей альгоценозов малой реки при оценке точечного источника антропогенного воздействия

Использование человеком водных ресурсов малых и средних рек в основном заключается в регулирование режима стока и водозаборе, кроме того реки используют для сброса в различной степени очищенных промышленных и бытовых сточных вод. В совокупности с хозяйственной деятельностью на водосборной площади эти факторы нередко приводят к ухудшению качества воды рек. Оценка состояния и прогнозирование изменений водных экосистем при антропогенном загрязнении и эвтрофировании – важнейшая задача гидробиологии [1]. Изменения среды обитания можно проследить по вызванным ими структурно-функциональным преобразованиям сообществ водных организмов, а, учитывая это, оценить состояние природного объекта по биологическим показателям.

Альгологические исследования, проводимые нами на малых реках Самарской и сопредельных областей, включают оценку биоразнообразия и структурных особенностей сообществ водорослей рек в зависимости от гидрологических условий, антропогенного влияния, изме нения содержания биогенных веществ [12, 5, 2].

Горохова Ольга Геннадьевна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии малых рек. iD ORCID: E-mail:

Одна из задач – выявление и оценка значимости показателей альгоценозов рек для характеристики условий среды обитания. Выбор станций наблюдений предусматривал оценку состояния биоты до и после населенных пунктов, кроме того, по возможности, проводили сбор проб в местах с известным источником антропогенного воздействия или загрязнения (запруды, места сброса сточных вод).

Оценка состояния водных экосистем возможна на основе мониторинга и системного характера исследований, которые позволяют судить о качестве вод, контролировать и прогнозировать направленность и скорость изменения происходящих процессов. Для малой реки Уса (бассейн Куйбышевского водохранилища) современные гидробиологические исследования проведены сотрудниками лабораторий Института экологии Волжского бассейна РАН и относятся к периоду 2015-2021 гг. В результате опубликован ряд статей и паспорт водного объекта [12, 3, 5, 10]. Экологическое состояние р. Уса оценено по совокупности абиотических факторов, гидролого-гидрохимическим характеристикам, структурным и продукционным показателям биоты. Река охарактеризована как «малый водоток, испытывающий умеренный антропогенный пресс с локальной повышенной нагрузкой в местах выпуска сточных вод и в Усинском заливе Куйбышевского водохранилища» [5].

Цель данной работы – оценить значимость показателей сообществ водорослей реки в зоне воздействия точечного источника загрязнения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Характеристика района исследования. Река Уса – равнинный водоток, длиной 76 км (143 км, включая Усинский залив Куйбышевского водохранилища – нижнее течение реки в подпоре) и площадью бассейна 2276 км2 (3352 км с учетом залива). Рельеф водосбора волнистый, долина реки пойменная с выходом родников, берега пологие [4, 5]. Глубины от 5-10 см в истоке до 3-4 м в нижнем течении при переходе в Усинский залив. По берегам р. Уса и её притоков (рис. 1) расположено около 30 населенных пунктов, из них не менее половины с численностью более 1 тысячи жителей. Наименее подвержен антропогенному воздействию участок реки до впадения р. Теренгулька (рис. 1). Ниже по течению (от с. Суринск) основными источниками поступления загрязняющих веществ в водоток являются сбросы коммунально-бытовых сточных вод и поверхностный сток с водосборной площади (сельхозугодия, населенные пункты, турбазы).

Водные ресурсы р. Уса используются в рекреационных, рыбохозяйственных и хозяйственно-бытовых целях. Поэтому гидрохимические характеристики определяли по нормативам ПДК для водных объектов рыбохозяйственного назначения, пробы брали одновременно с отбором гидробиологических проб [5]. Гидрохимические параметры определены аккредито- ванной лабораторией ООО «Центр мониторинга водной и геологической среды» г. Самара [5]. Исследование воздействия локальной антропогенной нагрузки проведено на участке в районе выпуска очищенных сточных вод МП «УК ЖКХ» с. Шигоны (рис. 1).

По химическому составу вода р. Уса и её притоков гидрокарбонатного класса группы кальция, средней минерализации, величина рН – в пределах нейтральных и слабощелочных значений [5]. Из биогенных элементов отмечено превышение нормативного показателя содержания P-PO4 до 9-18 ПДК на разных участках течения р. Уса, концентрации N-NO2 – до 3 ПДК. По содержанию Nмин и Pмин вóды реки соответствуют мезо- и эвтрофному типу [5, 12]. К основным загрязняющим веществам р. Уса и её наиболее крупного притока Теренгулька относятся: фосфаты, нитриты, соединения Cu, Mn, Fe, фенолы [5].

На участке реки от верхнего течения до зоны взаимодействия с водами Усинского залива (рис. 1) в разные годы отбирали пробы на 6-8 станциях: у поселков Гремячий (или с. Смоль-кино), Елшанка, Гавриловка, Суринск (до и после села), Шигоны (до и после села), Пионерский. Для изучения влияния сточных вод на сообщества водорослей сбор проб проведен в 1-2 км до места сброса и после него, а также примерно в 4 км ниже по течению – у п. Пионерский (рис. 1).

Сбор и обработка материала. Альгологиче-ские исследования р. Уса и её притоков проведены в составе комплексных экспедиций в июле 2017, 2018, 2021 гг. Сбор и обработка проб соответствуют методам, принятым при гидробио-

Рис. 1. Схема района и расположение станций на участке исследования воздействия сброса сточных вод

логических исследованиях [8]. Характеристика альгоценозов дана по следующим показателям: численность (млн кл./л), биомасса (мг/л), удельное видовое богатство (число видов в пробе), видовое разнообразие, оцененное по индексу Шеннона. К массовым (субдоминантам и доминантам) отнесены виды, формирующие соответственно 5-10 % и более 10 % суммарной численности или биомассы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

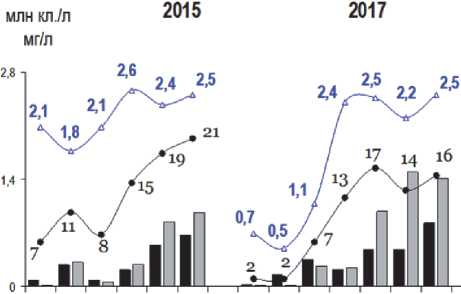

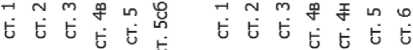

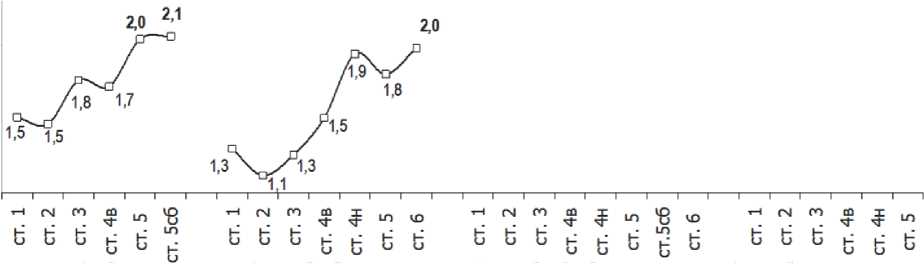

Структурные особенности альгоценозов р. Уса. Для оценки экологического состояния реки по показателям фитопланктона проведен сравнительный анализ количественных и структурных характеристик альгоценозов. Он показал, что изменения величин летней биомассы (рис. 2) в разные годы на одних и тех же станциях не имеют выраженной направленности и связаны с размерной структурой сообществ водорослей. Несколько более заметны межгодовые соответствия изменений таких показателей как: численность, индексы сапробности и видового разно-

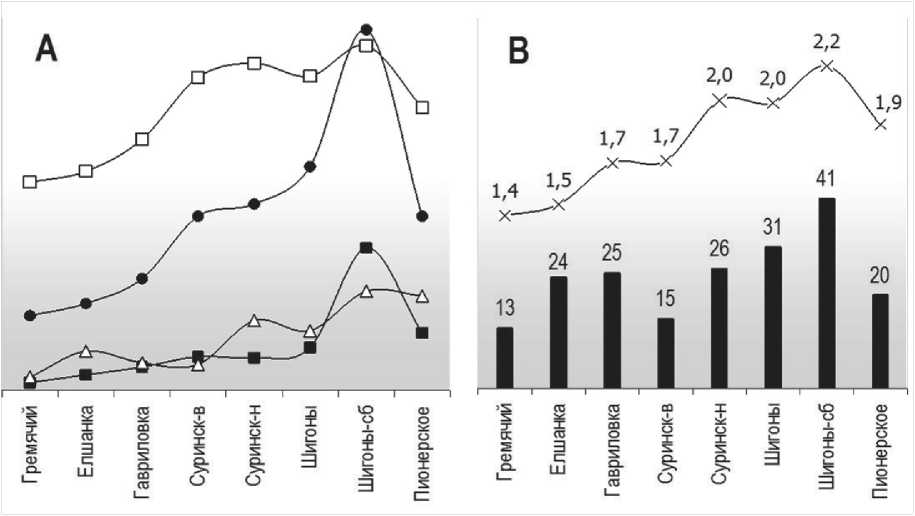

■ численность □ биомасса а индекс Шеннона -о- индекс сапробности ♦ число видов в пробе

образия в альгоценозах – их величины в целом возрастают вниз по течению (рис. 2). Это особенно выражено на станциях 4н – ниже с. Суринск и впадения в р. Уса её притока (р. Теренгульки), а также на станциях 5 и 5сб – в районе с. Шигоны (рис. 1). Для исследованных рек нами отмечено, что наличие запруженных участков, населенных пунктов, впадение притоков часто способствует эвтрофированию и росту содержания органических веществ в воде. В свою очередь на изменение условий реагирует структура альгоценозов и величина индексов сапробности [5, 12].

Фитопланктон реки на участке от с. Суринск до п. Пионерский. По данным гидрохимического анализа 2017-2018 гг., экологическое состояние участка реки Уса от места впадения её притока Теренгульки до Усинского залива (рис 1.) оценено как «относительно удовлетворительное» [5, 12]. На участке сброса вод очистных сооружений в районе с. Шигоны и ниже по течению существенного изменения концентрации определяемых веществ отмечено не было. Содержание лабильной фракции органического вещества (БПК5) не превышало нормативы, установлен-

2018 2021

Соотнесение нумерации станций с населенными пунктами на рис. 1 следующее:

ст. 1 - исток у п. Гремячий; ст. 2 - с. Елшанка; ст. 3 - с. Гавриловка;

ст. 4в - выше с. Суринск, ст. 4н - ниже с. Суринск; ст. 5 - с. Шигоны, ст. 5сб - с. Шигоны (участок сброса сточных вод); ст. 6 - с. Пионерское

Рис. 2. Изменение численности и биомассы фитопланктона р. Уса, индексов видового разнообразия и сапробности в альгоценозах в 2015, 2017, 2018, 2021 гг.

ные для природных вод рыбохозяйственного назначения, концентрации кислорода не падали ниже нормативных и находились в диапазоне 7,7–7,9 мг/дм3, что соответствует 75–83% насыщения [12]. В то же время в опубликованном «Экологическом паспорте реки Усы» [5] рекомендован контроль за очистными сооружениями райцентра Шигоны, необходимость которого обусловлена ростом строительства коттеджей, жилых домов, турбаз и физическим износом самих очистных [12].

В фитопланктоне на участке от с. Суринск до п. Пионерский таксономический состав и структуру определяли Bacillariophyta и Chlorophyta, представители этих же отделов имели ведущее ценотическое значение, что характерно для р. Уса и её притоков [12]. Диапазон численности составил 0,17-1,45 млн кл./л, биомассы – 0,171,01 мг/л. По численности преобладали планктонные виды водорослей, среди доминантов по биомассе немало факультативно-планктонных форм. Структура альгоценозов характеризуется относительно высоким разнообразием и вырав-ненностью (см. рис. 2, индекс Шеннона), вклад каждого из преобладающих видов в суммарную численность или биомассу не превышает 30%.

Рассмотрим состав видов, развивающихся в планктоне на этом участке. На всех станциях в качестве доминирующих отмечены диатомовые – Stephanodiscus hantzschii Grun., Fragilaria capucina Desmaz., Melosira varians Ag., а также зеленые водоросли – виды рода Scenedesmus и Chlamydomonas. Менее регулярны в составе доминантов Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim., Stephanodiscus minutulus (Kütz.) Cl. & Möller и другие мелкоразмерные виды класса Centrophyceae (диатомовые);

Такие виды как: Stephanodiscus hantzschii , S. minutulus , Oscillatoria limosa и Chroomonas acuta , являются показателями повышенной степени органического загрязнения. На это же указывает появление в планктоне видов рода Euglena ( E. caudata Hubner) и некоторых хламидомонад ( Chlamydomonas reinhardtii Dang., C. simplex Pasch.). Кроме того, ниже участка очистных в альгоцено-зах отмечено разнообразие видов рода Nitzschia ( N. palea (Kütz.) W. Sm., N. acicularis (Kütz.) W. Sm., N . capitellata Hustedt и др.). Для некоторых видов этого рода исследователи отмечают устойчивость

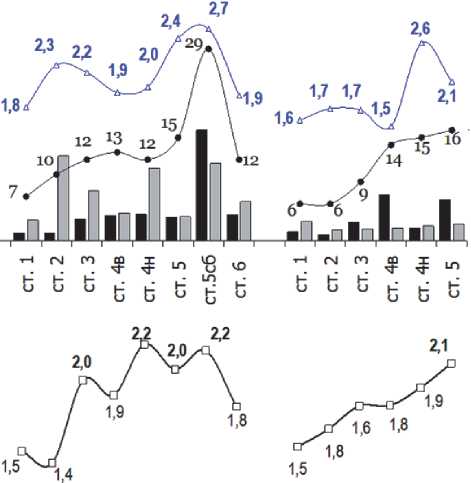

-■-численность л биомасса -о индекс Ш еннона -•- число видов в пробе

^В доля (%) индикаторов повышенной степени сапробности -X- индекс сапробности

Рис. 3. Динамика средних за период исследований величин численности, биомассы, числа видов и индекса Шеннона (А), а также индекса сапробности и доли числа индикаторов повышенной степени сапробности (В)

к загрязнению, а для Nitzschia palea показана способность очищать сточные воды от аммиака, нитратов, фосфора [11, 13].

Помимо доминирующих видов, показательно соотношение в планктоне числа видов-индикаторов различной степени сапробности. Так за очистными (рис. 3В, ст. Шигоны-сб) отмечена максимальная доля (41%) индикаторов повышенной степени сапробности: β - α -, α - и α - β -мезосапробов, ρ - α -мезосапробов. Несмотря на то, что эти виды не относятся к массовым, их разнообразие на участке после очистных свидетельствует об увеличении содержания органических веществ.

Кроме видового состава изменяются и количественные показатели альгоценозов. На рис. 3 показана динамика их средних значений за годы исследований; как видно на станции в районе очистных их величины максимальны (рис. 3А).

При оценке размерной структуры альгоце-нозов реки по соотношению численности и биомассы фитопланктона (N/B) отмечено, что наиболее высокие значения также соответствуют станции в районе сброса сточных вод. Это свидетельствует об уменьшение размерности клеток водорослей, что рассматривается исследователями как признак повышения уровня трофии вод и преимуществу наиболее физиологически активных «мелких» видов [7, 9, 6].

Все эти особенности таксономической и количественной структуры сообществ фитопланктона следует считать ответом на эвтрофиру-ющее влияние крупного населенного пункта и выпуска стоков очистных сооружений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таксономические и структурные показатели альгоценозов малой реки на участке точечного источника антропогенного воздействия являются информативными показателями экологического состояния. Наиболее применима такая оценка в условиях небольшой антропогенной нагрузки, так как позволяет выявить те незначительные изменения, которые не всегда выявляются методами гидрохимического анализа.

К таким изменениям следует отнести: повышение индекса сапробности и присутствие среди массовых видов показателей повышенной степени органического загрязнения ( Oscillatoria limosa , Stephanodiscus hantzschii , Chroomonas acuta ), разнообразие в планктоне видов-индикаторов повышенной степени сапробности в целом, а также увеличение роли мелкоклеточных видов в сообществе на этом участке.

В то же время существенных негативных явлений в период наших исследований не выявлено. Видовое разнообразие на участке сброса высокое (рис. 2, 3), а ниже по течению сравнимо с другими участками реки. Индексы сапробности находятся в пределах β-мезосапробной зоны, III класса качества (умеренное загрязнение), как и на всём участке Суринск-Пионерское. По-видимому, при отсутствии биогенного лимитирования, небольшое органическое загрязнение способствовало развитию адаптированных к нему видов и не привело к радикальной перестройке альгоценозов на участке сброса и ниже по течению.

В целом можно заключить, что сточные воды в исследуемый период оказывали влияние на альгоценозы реки Уса, но влияние это локализовано в месте сброса.

Список литературы Биоиндикационная значимость таксономических и структурных показателей альгоценозов малой реки при оценке точечного источника антропогенного воздействия

- Алимов, А.Ф. Элементы теории функционирования водных экосистем / А.Ф. Алимов. – СПб.: Наука, 2000. – 147 с.

- Горохова, О.Г. Состав и структура сообществ фитопланктона реки Самары (бассейн Саратовского водохранилища) / О.Г. Горохова // Ученые записки Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. – 2020. – Т. 162. – Кн. 3. – С. 413-429.

- Горохова, О.Г. Состав и структура альгофлоры реки Уса и её притоков (бассейн Куйбышевского водохранилища) / О.Г. Горохова // Бюлл. «Самарская Лука»: проблемы региональной и глобальной экологии. – 2019. – № 1. – С. 27-39.

- Зинченко, Т.Д. Реки // Голубая книга Самарской области: Редкие и охраняемые гидробиоценозы / Т.Д. Зинченко, Л.В. Головатюк. – Самара: СНЦ РАН, 2007. – С. 22-29.

- Зинченко, Т.Д. Экологический паспорт реки Усы (правобережный приток Волги) / Т.Д. Зинченко, С.В. Саксонов, С.А. Сенатор, А.К. Минеев, Л.В. Головатюк, О.Г. Горохова, С.Э. Болотов, Е.М. Курина, Э.В. Абросимова, М.В. Уманская, Р.С. Кузнецова, Р.А. Михайлов, Т.В. Попченко // Бюлл. «Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии». – 2019. – Т. 28. – № 2. – С. 156-188.

- Корнева, Л.Г. Фитопланктон водохранилищ бассейна Волги / Л.Г. Корнева. – Кострома: Костромской печатный дом, 2015. – 284 с.

- Лаврентьева, Г.М. Фитопланктон малых удобряемых озер / Г.М. Лаврентьева. – М.: Агропромиздат, 1986. – 102 с.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. – М.: Наука, 1975. – 240 с.

- Михеева, Т.М. Структура и функционирование фитопланктона при эвтрофировании вод: Автореф. диcc. ... докт. биол. наук / Т.М. Михеева. – Минск, 1992. 63 с.

- Уманская, М.В. Трансформация одноклеточного планктона в системе река-залив-равнинное водохранилище в начальной фазе цианобактериального цветения / М.В. Уманская, С.В. Быкова, М.Ю. Горбунов, Е.С. Краснова, Н.Г. Тарасова // Известия Самарского научного центра РАН, 2021. – Т. 23. – № 5. – С. 144-151.

- Al-Hassany J.S., Alrubai G.H., Jasim I.M. The potential use of the diatom Nitzschia palea (Kützing) W. Smith For the Removal of Certain Pollutants from Al-Rustumeyah Wastewater Treatment Plant in Baghdad-Iraq // IOP Conf. Ser.: Earth and Environ. Sci. Vol. 779. 2021. pp. 1-5.

- Gorokhova O.G., Zinchenko T.D. Phytoplankton of the Usa River (Kuibyshev Reservoir Basin) // Biology Bulletin (Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk Seriya Biologicheskaya) 2019. Vol. 46. No. 10. pp. 1382-1389.

- Pittman J.K., Dean A.P., Osundeko O. The potential of sustainable algal biofuel production using wastewater resources // Bioresource Technology Vol. 102. Iss. 1. 2011. P. 17-25.