Биоиндикационные критерии ландшафтно-экологического районирования природных комплексов Башкирского Зауралья в зоне воздействия горнорудных предприятий

Автор: Папян Э.Э., Опекунова М.Г., Петрова А.С.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.27, 2018 года.

Бесплатный доступ

С помощью метода корреляционных плеяд определены структура связей между видами растений в исследованных природно-территориальных комплексах и трансформация растительного покрова при нарастании антропогенной нагрузки. Установлены биоиндикационные критерии ландшафтно-экологического районирования природных комплексов Башкирского Зауралья в зоне воздействия горнорудных предприятий.

Растительный покров, фитоценоз, биоиндикация, природные комплексы, корреляционные плеяды, антропогенная нагрузка, техногенная трансформация, сукцессия, рудеральные виды

Короткий адрес: https://sciup.org/148315143

IDR: 148315143 | УДК: 574.4:581.5 | DOI: 10.24411/2073-1035-2018-10050

Текст научной статьи Биоиндикационные критерии ландшафтно-экологического районирования природных комплексов Башкирского Зауралья в зоне воздействия горнорудных предприятий

Статья представлена на всероссийскую научнопрактическую конференцию «Экологоэкономическое районирование: принципы и методы», пресвященную 80-летию со дня рождения профессора Ф.Н. Рянского (Тольятти, 1-3 августа, 2018 г.).

-

2016). Она позволяет определить трансформацию природных комплексов, что наиболее актуально при все нарастающем антропогенном и техногенном загрязнении окружающей среды, в частности в Башкирском Зауралье, где основным источником загрязнения является Сибай-ский филиал ОАО «Учалинский горнообогатительный комбинат» (СФ УГОК). Предприятие специализируется на добыче и обогащении медных и медно-цинковых колчеданных руд и состоит из нескольких крупных карьеров, подземного рудника, обогатительной фабрики, хвостохранилищ и других промышленных объектов.

Район исследования характеризуется прежде всего сложным геолого-геоморфологическим строением, особенность которого заключается в формировании естественных геохимических аномалий, обусловленных геологическими факторами (Ковальский и др. 1981; Глазовская,

1988; Ковалевский, 1989; Добровольский, 2003; и др.). Эта особенность нашла отражение в повышенном содержании тяжелых металлов (ТМ) во всех компонентах природнотерриториальных комплексов, и дала предпосылки для развития промышленной деятельности. Разработка полиметаллических и медноколчеданных месторождений, являющихся основными источниками загрязняющих веществ, привела к деградации и трансформации природных комплексов и образованию техногенных провинций. По последним данным в природных водах, донных осадках, почвах и растениях отмечается аномальное содержание ТМ, типоморфных для полиметаллического оруденения. Показателем техногенеза служит резкое увеличение подвижности металлов в почвах и донных отложениях. Происходит изменение рельефа территорий, видового состава растительности, истощение почвенного покрова, техногенная метаморфизация речной воды по анионно-катионному и микроэлементному составу, обусловливающая формирование вод сульфатно-магниевого типа с высоким содержанием металлов (Cu, Zn, Cd) (Янтурин и др., 2009; Опекунов и др. 2013; Кужина и др., 2014; Опекунова и др., 2017).

Определить степень нарушенности изученной территории, ее изменение под воздействием антропогенного и техногенного загрязнений, а также выявить основные критерии ландшафтно-экологического районирования позволяют биондикационные исследования, в частности фитоиндикационные методы, идентифицирующие характер антропогенного загрязнения и последующего изменения природной среды (Опекунова и др, 2017) Учитывая то, что именно растительность среди всех компонентов природных комплексов имеет высокую реакционную способность на антропогенное воздействие и на изменение природных факторов, с целью выявления основных тенденций изменений природных комплексов проводились наблюдения за растительным покровом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

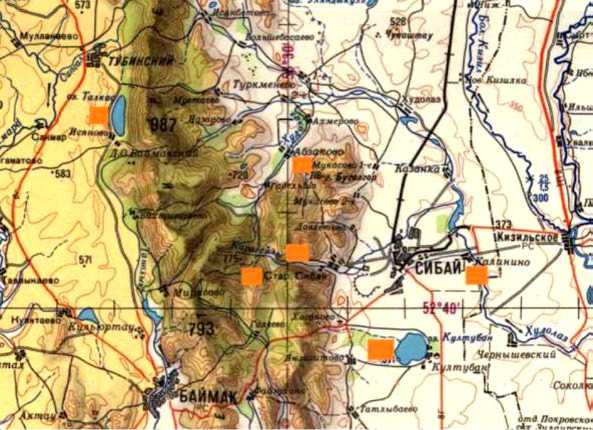

Были изучены видовой состав и структура растительных сообществ в природных комплексах около г. Сибай и в Баймакском районе Республики Башкортостан. Методами эталонов и экологического профилирования были выделены пробные площади на различном удалении от горнорудного предприятия. Расположение изученных ПТК показано на рис. 1. Начиная с условно фоновых территорий (п. Мукасово) на расстоянии 22-25 м и в 32 км (о. Талказ) от источников загрязнения, и продвигаясь все ближе на расстоянии от 10 до 5 км к карьерам Сибай-ский и Камаган Сибайского филиала УГОК (о. Култубан, п. Старый Сибай и п. Аркаим,), и хвостохранилищам Сибайской СОФ (п. Калининское). При выборе пробных площадей учитывались топологические условия участка (рельеф, почва, поверхностные и подземные воды и т.д.); степень антропогенного воздействия; и самое главное – отличие и однородность растительного покрова участка от смежных площадей. Каждая пробная площадь представляла собой типичный участок фитоценоза, где были выполнены подробные геоботанические описания, включающее 139 видов растений. Они позволили определить степень техногенной нагрузки на исследованные ПТК, особенности состава, структуры и строения растительных сообществ, а также причины динамики изменения растительного покрова.

Рис. 1. Карта-схема районов изучения природных комплексов (М 1 : 500 000) (Топографическая карта России …)

Методом корреляционных плеяд была установлена существующая в настоящее время структура связей между видами растений в исследованных природных комплексах и их изменения под влиянием антропогенной нагрузки (Терентьев, 1959; Выханду, 1964; Нешатаев, 1976, 1987). Для выявления межвидовой сопряженности был вычислен коэффициент ранговой корреляции Бравэ (K B ) (при уровне значимости Р=0,05%) по формуле:

K _ aN - M 1 M 2

B " V M i - M i V M 2 - M 2

где а — число совместных встреч, N — общее количество проб, анализируемых пробных площадей фитоценозов, M 1 — количество описаний, где присутствует первый вид, – M 1 — количество описаний, где он отсутствует; затем соответственно количества описаний: M 2 – где присутствует второй вид и – M 2 – где его нет.

Коэффициент сопряженности представляет собой частный случай коэффициента корреляции (r), используемого при анализах качественных признаков. Применительно к совокупности фитоценозов одним из таких признаков является присутствие, или отсутствие в них того или иного вида растений. С целью выявления групп взаимосопряженных видов (плеяд) была проведена сортировка всех коэффициентов по типу (положительная или отрицательная) и по уровню связи. В основе приемов объединения видов в плеяды по коэффициенту сопряженности лежал метод линейной корреляции или максимального корреляционного пути, предложенный Л. К. Выханду (Выханду, 1964). Результаты исследований были представлены посредством дендрита корреляционных связей между видами в фитомассе Южного Урала (Терентьев, 1959).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

Основная часть изученных природных комплексов расположена в степной зоне, с изредка встречающимися на возвышенных участках, по поймам рек, склонам долин и балок лиственных лесов (березовых, преимущественно остепененных лесов) и каменистых вариантов разнотравно-типчаково-ковыльных степей. Наиболее распространенными растительными сообществами исследованных участков являются петрофитноразнотравно-типчаковые и степно-разнотравно-ковыльнотипчаковое сообщества.

Петрофитноразнотравно-типчаковые (Festuca pseudovina + Thymus marschallianus + Tanacetum millefolium + Orostachys spinose) сообщества распространены на вершинах увалов. Бедный растительный покров обусловлен недо- статочным увлажнением. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса варьирует от 10 до 30%. Мохово-лишайниковый ярус, как правило, приурочен к валунам и выходам зле-нокаменных горных пород. В состав петрофит-норазнотравно-типчаковых сообществ входят овсяница валлийская (Festuca valesiaca Gaudin1), ковыль перистый (Stipa pennata L.), горноколосник колючий (Orostachys spinose (L.) C.A. Mey).

Степноразнотравно-ковыльно-типчаковые ( Festuca valesiaca + Stipa tirsa + Thymus marschallianus ) сообщества расположены на различных частях увалов, на средних и нижних частях склонов. Большое количество видов, которое колеблется от 25 до 35, обусловлено достаточным увлажнением. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса изменяется от 70 до 90%. В состав степноразнотравно-ковыльно-типчаковых сообществ входят овсяница валлийская ( Festuca valesiaca Gaudin) , ковыль узколистный ( Stipa tirsa Steven) , тимофеевка степная (Phleum phleoides (L.) H. Karst.).

В ложбинах и на приозерных террасах увалов распространены лугово-разнотравные ( Phlomoides tuberosa + Poa pratensis ) сообщества. Среднее количество видов – 30. Большое количество видов обусловлено тем, что здесь элювиально-аккумулятивный режим миграции, который характеризуется аккумуляцией твердых веществ. Такие ландшафты, как правило, занимают понижения с хорошим дренажем и глубоким залеганием грунтовых вод. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса достигает 95 %. Самыми распространёнными видами лугово-разнотравных сообществ являются ветреница лесная ( Anemone sylvestris L.), ковыль волосатик ( Stipa capillata L.), овсяница валлийская ( Festuca valesiaca Gaudin), зопник клубненосный ( Phlomoides tuberosa (L.) Moench.), шалфей степной ( Salvia stepposa Des.-Shost.), таволга обыкновенная ( Filipendula vulgaris Moench).

На изученной территории были встречены краснокнижные виды, среди которых ковыль перистый ( Stipa pennata L.), бессмертник песчаный ( Helichrysum arenarium (L.)Moench), рябчик русский ( Fritillaria ruthenica Wikstr), гвоздика иглолистная ( Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb).

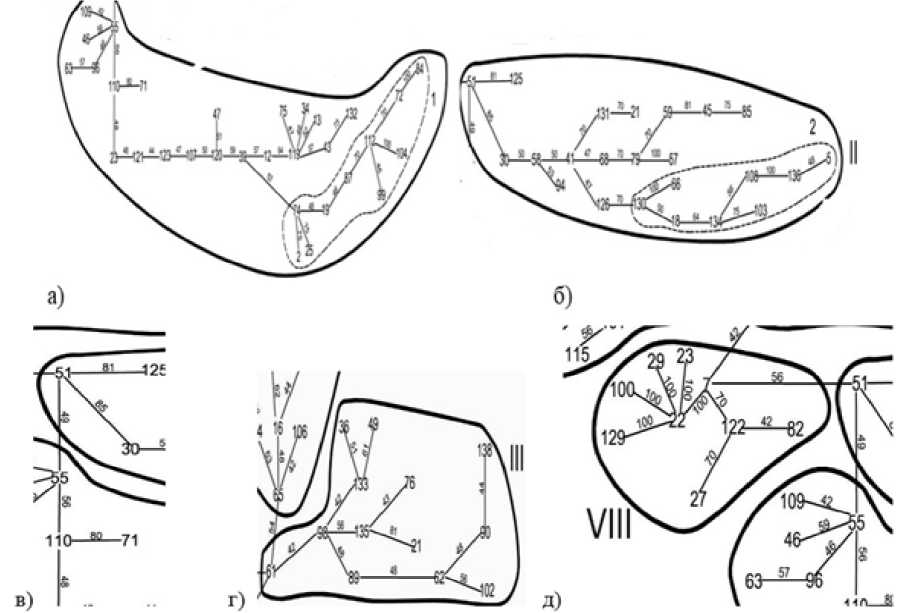

На основе геоботанических описаний был построен дендрит корреляционных связей видов, состоящий из 8 плеяд: лугово- разнотравных и сорных видов, с подплеядой рудеральных видов; лугово-степных видов, с подплеядой петрофитных видов; видов вторичных сукцессий; петрофитных сухостепных видов; остепненно-луговых и петрофитных видов; видов каменистых местообитаний и солонцов; видов каменистых склонов; и рудеральных видов.

Центральное место в дендрите корреляционных связей между видами в фитомассе занимают рудеральные виды, что связано с большой площадью нарушенных в ходе хозяйственной и промышленной деятельности территорий. В последнее время ускорились процессы трансформации растительных сообществ. Наличие большого количества нарушенных территорий способствует интенсивному распространению рудеральной растительности, происходит смена естественных растительных сообществ на производные антропогенные.

Ядром плеяды лугово-степных видов является кострец безостый ( Bromopsis inermis (Leyss.) Holub) как показано на рис. 2. Здесь отмечено высокое флористическое разнообразие, формирующееся из злаков, преимущественно дерновинных – пырей ползучий ( Elytrigia repens (L.) Nevski), тимофеевка степная ( Phleum phleoides (L.) H. Karst.), ковыль волосатик ( Stipa capillata L.), житняк гребневидный ( Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv.), вейник наземный ( Calamagrostis epigeios (L.) Roth). К степным видам относятся – шалфей степной (Salvia stepposa Des.- Shost.), василисник вонючий ( Thalictrum foetidum L.), морковник обыкновенный ( Silaum silaus (L.) Schinz &Thell.), пустынница длиннолистная ( Eremogone longifolia (M.Bieb) Fenzl), тимьян Маршалла ( Thymus marschallianus Willd.). Некоторые из выше перечисленных растений относятся к группе устойчивых к вытаптыванию видов.

В плеяду лугово-степных видов, отмечено на рис. 2, входит подплеяда петрофитных видов, с доминантом мордовником обыкновенным ( Echinops ruthenicus M. Bieb.). Он объединяет эндемика Южного Урала гвоздику иглолистную ( Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb.), астру альпийскую ( Aster alpines L.), горноко-лосник колючий ( Orostachys spinose (L.) C.A. Mey), синеголовник плосколистный ( Eryngium planum L.), и овсяницу ложноовечью ( Festuca pseudovina Hack. ex Wiesd.). Наличие растительных сообществ, приуроченных к различным высотам, обусловлено неоднородностью рельефа изученной территории.

Сообщества лугово-степной плеяды образуются при трансформации степей. Степная рас- тительность не выдерживает конкуренцию с луговой растительностью. Все увеличивающийся объем биомассы луговых видов, по сравнению с объемом биомассы степных видов приводит к накоплению большого количества растительных остатков, которые изменяют гидрохимический режим пoчвы в сторону повышения влажности. В следствии этого уменьшается количество ксерофитов и возрастает число мезофитов. Среди ксерофитов наибольшее распространение в изученных растительных сообществах получили тимьян Маршалла (Thymus marschallianus Willd.) и шалфей степной (Salvia stepposa Des.-Shost.), которые являются концентраторами тяжелых металлов (Опекунова и др., 2015). Они выполнят связующую роль между видами, которые осуществляют переход к плеядам видов степных сообществ. Наиболее распространённые мезофиты степно-луговой плеяды – пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.), тимофеевка степная (Phleum phleoides (L.) H. Karst.). Фитоценозы степнолуговой плеяды приурочены к нижним частям склонов увалов или волнистым равнинам.

С плеядой лугово-степных видов связана плеяда лугово-разнотравных и сорных видов, ядром которой является колокольчик персиколистный ( Campanula persicifolia L.), как показано на рис. 2. Он объединяет хвощ полевой ( Equisetum arvense L.), дрок красильный ( Genista tinctoria L.), кровохлебку лекарственную ( Sanguisorba officinalis L.), подмаренник белый ( Galium album Mill.), нивяник обыкновенный ( Leucanthemum vulgare Lam.), клевер ползучий ( Trifolium repens L.). С истодом хохлатым ( Polygala comosa Schkuhr) связан центральный вид подплеяды рудеральных видов цикорий обыкновенный ( Cichorium intybus L.), к которой относятся чертополох шиповатый ( Carduus acanthoides L.), лебеда татарская ( Atriplex ta-tarica L.), вьюнок полевой ( Convolvulus arvensis L.), пустырник пятилопастной ( Leonurus quin-quelobatus Gilib.).

Основу сообществ плеяды луговоразнотравных и сорных видов, составляют растения-мезофиты. Здесь трудно выделить доминанта и слабо выражена ярусность. В связи с высокой продуктивностью луговоразнотравных сообществ, растительные виды используются в качестве кормовой базы. В состав разнотравных лугов входит большое количество медоносов – колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia L.), подмаренник белый (Galium album Mill.), герань лесная (Geranium sylvaticum L.), клевер ползучий (Trifolium repens L.), одуванчик лекарственный

(Taraxacum officinale F.H. Wigg.). Подобные растительные сообщества занимают волнистые равнины, ложбины между увалами, нижние части склонов. Пробные площади с видами, кото- рые образуют плеяду лугово-разнотравных и сорных видов были описаны во всех изученных ПТК.

Рис. 2. Фрагменты дендрита корреляционных связей между видами в фитомассе Башкирского Зауралья Границы: сплошная линия – плеяд, пунктирная – подплеяд. Плеяды видов: а) – лугово-степных, б) – луговоразнотравных; г) – вторичных сукцессий, д) – рудеральных; подпледы видов: 1 – петрофитный; 2 – руде-

ральных.

На рис. 2 видно, что центром плеяды видов вторичной сукцессии является полынь лечебная ( Artemisia abrotanum L.), которая объединяет землянику зеленую ( Fragaria viridis Weston), мятлик луговой ( Poa pratensis L.), лапчатку прижатую ( Potentilla depressa Willd. ex Schltdl.), полынь шелковистую ( Artemisia sericea Weber ex Stechm.), ястребинку ядовитую ( Hieracium virosum Pall.). Плеяда видов вторичной сукцессии включает в себя степные виды, которые связаны через рудерал щавель конский ( Rumex confertus Willd.) – мятлик луговой ( Poa praten-sis L.), шлемник приземистый ( Scutellaria supine L.), ковыль узколистный ( Stipa tirsa Steven).

В результате сельскохозяйственной и промышленной деятельности происходит антропогенное и техногенное нарушение в изученных природных комплексах вблизи населенных пунктов (п. Мукасово-1, п. Калининское, п. Старый Сибай). Сукцессионные процессы приводят к упрощению структуры сообществ и снижению видового разнообразия В результате выпаса скота – пастбищные дигрессии и распашки происходит смена высокотравных степных видов на низкотравные, устойчивые к вытаптыванию виды – шлемник приземистый ( Scutellaria supine L.), земляника зеленая ( Fragaria viridis Weston) и лапчатка прижатая ( Potentilla depressa Willd. ex Schltdl.). Демута-ционные изменения степных сообществ происходят в несколько этапов, видами второго этапа, в изученных природных комплексах, являются полынь лечебная ( Artemisia abrotanum L.), полынь шелковистая ( Artemisia sericea Weber ex Stechm.), щавель конский ( Rumex confertus Willd. ), видами четвертого этапа – ковыль узколистный ( Stipa tirsa Steven), мятлик луговой ( Poa pratensis L.).

В плеяду каменистых местообитаний и солонцов входят василёк горный ( Centaurea montana L.) и овсяница каменистая ( Festuca rupicola Heuff.).

Плеяда каменистых склонов (VII) включает следующие виды – вероника колосистая ( Veronica spicata L.), нонея русская ( Nonea rossica Steven), ястребинка румянковидная ( Pilosella echioides (Lumn.) F.W. Schultz & Sch. Bip.).

Петрофитная растительность наиболее распространена в изученном районе и является наиболее устойчивой. Это связано с разновысотным положением геокомплексов. Петро-фитные виды не испытывают конкуренции, в связи с узкой приспособленностью к суровым условиям. Лимитирующими факторами для развития растительных сообществ на вершинах увалов является отсутствие мощного почвенного покрова, подвижность субстрата, специфичный водный режим. К петрофитным видам, которые были отмечены на описанных участках, относятся гвоздика иглолистная ( Dianthus acic-ularis Fisch. ex Ledeb.), горноколосник колючий ( Orostachys spinose (L.) C.A. Mey), очиток гибридный ( Sedum hybridum L.). Данные виды являются южно-уральскими эндемиками. Особенностями петрофитных растительных сообществ является разреженность и мозаичность покрова, низкое проективное покрытие, высота травостоя до 20 см, низкое видовое разнообразие.

Наибольшие коэффициенты корреляции отмечены между видами, которые образуют плеяду рудеральных видов, что хорошо видно на рис.2. Они приурочены к нарушенным, в ходе хозяйственной или промышленной деятельности, местообитаниям. Такие сообщества, как правило, располагаются вблизи жилых построек, промышленных объектов, на залежах, на свалках и т.п. К особенностям растительных сообществ, состоящих из рудеральных видов, относится нестабильность видового состава, которая обусловлена периодичностью антропогенного воздействия. Ядром плеяды рудеральных видов является ежовник обыкновенный ( Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv.), который объединяет виды антропогенно-нарушенных местообитаний – донник лекарственный ( Melilotus officinalis (L.) Pall.), как правило, произрастает на залежах, среди посевов или по окраинам дорог; полынь обыкновенная ( Artemisia vulgaris L.) – растение сорных мест 65

населенных пунктов, свалок, оврагов; чертополох курчавый ( Carduus crispus L.), который произрастает на залежах, у дорог, у жилых построек. С плеядой рудеральных видов тесно связаны виды влажных местообитаний, к ним относятся герань луговая ( Geranium prаtense L.), тростник южный ( Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), гравилат речной ( Geum rivale L.).

Растительные сообщества рудеральных видов формируются в процессе зарастания. Флористический состав зависит от большого количества факторов, таких как, отсутствие или наличие антропогенной нагрузки, эдафические, климатические факторы и др. Как правило, нарушенные территории заселяют наиболее приспособленные виды, которые имеют широкую экологическую амплитуду. Рудеральные виды можно разделить на группы, которые соответствуют условиям произрастания, например, виды пустошей – синеголовник полевой ( Eryngium campestre L.), конопля сорная ( Cannabis sativa L.); насыпей и обочин – икотник серый ( Berteroa incana (L.) DC.), душица обыкновенная ( Origanum vulgare L.); жилых построек – чертополох шиповатый ( Carduus acanthoides L.), лебеда татарская ( Atriplex tatarica L.), вьюнок полевой ( Convolvulus arvensis L.). Наиболее антропропогенно и техногенно-нарушенные территории были описаны рядом с п. Калининское, что обусловлено близким расположением отвалов вскрышных пород, интенсивным выпасом скота, а также сельскохозяйственной деятельностью. Другим примером сильно нарушенной территории является терраса р. Карагайлы. Здесь антропогенное воздействие складывается из нескольких факторов – близкое расположение автодороги, населенного пункта, где ведется активная сельскохозяйственная деятельность, а также наличие отвалов вскрышных пород. Для растительных сообществ рудеральных видов характерно высокое проективное покрытие и высота растений.

ВЫВОДЫ

Анализ полученных результатов исследования показывает изменение растительного покрова по мере приближения к зоне воздействия Сибайского филиала УГОК в Баймакском районе и окрестностях г. Сибай. В результате антропогенной и техногенной деятельности происходят следующие изменения в растительном покрове:

1. Доминантным видом дендритов корреляционных связей выступает – полынь австрийская ( Artemisia austriaca Jacq.), что свиде-

тельствует о деградации степных растительных сообществ под влиянием горнорудной промышленности.

-

2. Происходит возрастание количества рудеральных видов, в связи с увеличением антропогенной и техногенной нагрузки на территории исследования – залежей, мест бывших строений, свалок, бывших карьеров и отвалов, откосов дорог, число которых увеличивается в связи с развитием инфраструктуры горнорудной промышленности.

-

3. Зональные типы растительности уступают место полынковым формациям. Степная растительность сохраняется только в условиях ландшафтов, которые непригодны для освоения.

-

4. Трансформация степных растительных сообществ протекает в результате аллогенной

сукцессии. На смену настоящих зональных степных видов приходят виды вторичной сукцессий, с постепенно возрастающей рудерали-зацией растительного покрова, начиная с однолетников.

Таким образом, уменьшение числа видов зональных ковыльных степей, увеличение количества видов вторичных сукцессий, и смена доминантных видов в фитоцинозах выступают биоиндикационными показателями экологического состояния ландшафтов Башкирского Зауралья. Они позволяют определить степень антропогенной и техногенной трансформации природных комплексов в зоне воздействия горнорудных предприятий, и могут быть использованы в качестве биоиндикационных критериев при ландшафтно-экологическом районировании.

Список литературы Биоиндикационные критерии ландшафтно-экологического районирования природных комплексов Башкирского Зауралья в зоне воздействия горнорудных предприятий

- Выханду Л.К. Об исследовании многопризнаковых биологических схем. Применение математических методов в биологии. Л.: Изд. ЛГУ, 1964. С. 19-21.

- Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. М.1988. 328 с.

- Добровольский В.В. Основы биогеохимии: Учебник для студ. высш. учеб, заведений. М.: Академия, 2003. 400 с.

- Ковальский В.В., Кривицкий В.А., Алексеева С.А., Летунова С. В., Опекунова М.Г., Скарлыгина-Уфимцева М.Д., Берман Ш., Илзинь А., Петерсон Н., Жогова Е.П., Рублик Р.Я. Южно-Уральский субрегион биосферы//Труды биогеохимической лаборатории. 1981. Т. 19. С. 3-64.

- Кужина Г.Ш., Ягафарова Г.А., Янтурин С.И. Исследование содержания тяжелых металлов в почвах и растительности в окрестностях недействующих и отработанных карьеров Башкирского Зауралья//Научно-методический электронный журнал Концепт. 2014. Т. 20. С. 2426-2430.