Биоэкологическая характеристика мохообразных берёзовых сообществ Красносамарского лесного массива и национального парка «Бузулукский бор»

Автор: Богданова Я.А., Корчиков Е.С.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 4 т.17, 2023 года.

Бесплатный доступ

Изучен ряд модельных берёзовых сообществ и их бриофлора в Красносамарском лесном массиве и Национальном парке «Бузулукский бор». Достоверных различий в оценке экологических условий березняков обеих территорий выявлено не было. Бриофлора изученных березняков представлена 22 видами в Бузулукском бору и 19 в Красносамарском лесном массиве. Расчёт индекса общности Чекановского-Съеренсена показал среднее сходство изучаемых брифлор (0,63). В исследуемых березняках обеих территорий проективное покрытие мохообразных в основном формируется 2-4 доминирующими видами, при этом общая величина проективного покрытия мохообразных в изученных березовых сообществах в Красносамарском лесном массиве больше, чем в Бузулукском бору в 1.7 раз. По требовательности к условиям преобладают такие группы мохообразных как: мезотрофы, мезофиты и ксеромезофиты. Обе бриофлоры можно охарактеризовать как бореально-неморальные. Существенные различия обнаружены в использовании мохообразными типов субстратов: в изученных березняках в Бузулукском бору основным типом субстрата является гниющая древесина, в Красносамарском лесном массиве - кора деревьев. В березняках Красносамарского лесного массива выявлено 2 доминирующих вида, в Бузулукском бору - 4, из них Pylaisia polyantha (Hedw.) B.S.G. - общий доминирующий вид для изученных березняков Красносамарского лесного массива и Бузулукского бора.

Бриофлора, мхи, проективное покрытие мхов, субстратная приуроченность мохообразных, березняки

Короткий адрес: https://sciup.org/148327249

IDR: 148327249 | УДК: 582.32: | DOI: 10.24412/2072-8816-2023-17-4-5-17

Текст научной статьи Биоэкологическая характеристика мохообразных берёзовых сообществ Красносамарского лесного массива и национального парка «Бузулукский бор»

Национальный парк «Бузулукский бор» (Оренбургская и Самарская области) и Красносамарский лесной массив (Самарская область), располагающиеся в долине реки Самары, являются самыми крупными лесными массивами в пределах степей (рис. 1). Некоторые типы лесных сообществ, произрастающих в их условиях, относятся к экстразональным типам растительности и существуют в условиях достаточно выраженного экологического несоответствия. Это проявляется и в таких характеристиках, как сомкнутость древостоя, физические параметры древесных растений, изменчивость популяционно-видового состава по годам и сезонам и т.д. При этом Бузулукский бор и Красносамарский лесной массив являются открытыми растительными группировками (амфиценозами) (Chernyshenko, 2005). Всё это формирует особую специфичность фитоценозов этих лесных массивов.

Известно, что берёзовые леса занимают влажноватые или влажные биотопы в силу того, что берёза является мезогигрофитом, а для мохообразных влажность является одним из лимитирующих развитие и размножение экологических факторов. Кроме того, берязняки относятся к вторичным лесам, занимающим часто довольно многочисленные стадии естественной сукцессии. Кроме того, берёзовые сообщества принимают значимое участие в пределах Красносамарского лесного массива и Бузулукского бора. В экологических условиях березняков данных лесных массивов формируется бриофлора, имеющая свои особенности.

Целью настоящего исследования является экологический анализ бриофлор берёзовых сообществ Национального парка «Бузулукский бор» и Красносамарского лесного массива.

Материалы и методы

Объектами исследований служили берёзовые сообщества Бузулукского бора и Красносамарского лесного массива, а также мохообразные, обитающие в них. В исследуемых березняках в Бузулукском бору и Красносамарском лесном массиве в качестве модельных объектов были выбраны по 3 пробные площади размером 50x50 м каждая. В ходе полевых исследований изучали видовое разнообразие травяного покрова, его проективное покрытие (Matveev, 2006), видовое разнообразие и частоту встречаемости видов мхов, их жизненное состояние, интенсивность спороношения и проективное покрытие (Metody…, 2002). Кроме того, в лабораторных условиях изучали химические особенности коры основных лесообразующих пород (pH, содержание ионов аммония (Metodika …, 2004a), нитратов (Metodika…, 1995) и нитритов (Metodika…, 2004b), водорастворимых фенольных соединений (Swain, Hillis, 1959), а также рН почвы.

Известно, что мохообразные как древняя группа растений могут служить индикатором сукцессионных процессов, происходящих в фитоценозах (Baisheva, 2007). Видовое разнообразие флоры мохообразных берёзовых сообществ Бузулукского бора и Красносамарского лесного массива было изучено нами ранее (Bogdanova, 2017; Bogdanova, Korchikov, 2017). На основе этих данных был осуществлен экологоморфологический анализ локальных бриофлор, который, с одной стороны, позволяет оценить современное состояние исследуемых берёзовых сообществ, а, с другой, выявляет факторы, определяющие специфические особенности их бриофлоры. Для решения этой задачи был использован анализ геоботанических и экоморфных характеристик цветковых растений, формирующих травостой на модельных площадках изучавшихся березняков на основе методики Д.Н. Цыганова (Tsyganov, 1983).

Результаты и их обсуждение

Обобщенные результаты эколого-ценотического анализа исследуемых березняков представлены в таблице 1.

Величина проективного покрытия травянистых растений и число их видов в Бузулукском бору были в 1.5 раза выше, чем в Красносамарском лесном массиве.

Разнообразие древесных и кустарниковых растений для обеих территорий относительно сходно: 14 видов в Бузулукском бору и 11 в Красносамарском лесном массиве.

Таблица 1. Эколого-ценотические показатели локальных бриофлор исследуемых берёзовых сообществ Бузулукского бора и Красносамарского лесного массива

Table 1. Ecological and biological indicators of the local flora of mosses of the studied birch communities of the Buzuluksky Bor and the Krasnosamarsky forest

|

Показатели Indicators |

Бузулукский бор Buzuluksky Bor |

Красносамарский лесной массив Krasnosamarsky forest |

|

Общие характеристики растительных сообществ General characteristics of plant communities |

||

|

Число видов травянистых сосудистых растений The number of species of herbaceous vascular plants |

80 |

54 |

|

Число видов деревьев и кустарников The number of species of trees and shrubs |

14 |

11 |

|

Среднее проективное покрытие травянистых растений, % The average projective coating of herbaceous plants, % |

79.1 |

48.1 |

|

Общие показатели бриофлор General indicators of the flora of mosses |

||

|

Общее число видов мохообразных The total number of species of mosses |

22 |

19 |

|

Число доминирующих видов мохообразных The number of dominant species of mosses |

4 |

2 |

|

Верхоплодные виды мхов, % Acrocarpous species of mosses, % |

41 |

37 |

|

Бокоплодные виды мхов, % Pleurocarpous species of mosses, % |

50 |

58 |

|

Печёночные виды мохообразных, % Liver species of mosses, % |

9 |

5 |

|

Мохообразные с жизненной формой «дерновина», % "Turf"-life form of mosses, % |

40.9 |

42.1 |

|

Мохообразные с жизненной формой «сплетение», % "Weft"-life form of mosses, % |

22.7 |

21.1 |

|

Мохообразные с жизненной формой «коврик», % "Mat"-life form of mosses, % |

36.4 |

36.8 |

|

Общие виды мохообразных, % Common species of mosses, % |

59 |

68 |

|

Число спороносящих видов мохообразных The number of spores of mosses |

9 |

6 |

Продолжение таблицы 1

|

Показатели Indicators |

Бузулукский бор Buzuluksky Bor |

Красносамарский лесной массив Krasnosamarsky forest |

|

Субстратная приуроченность мохообразных, %: The preferred substrate, % of the species: |

||

|

Почва Soil |

27 |

21 |

|

Гниющая древесина Rotting wood |

77 |

31 |

|

Кора Bark |

59 |

73 |

|

Агрегация мохообразных Aggregation of mosses |

от отдельных небольших куртинок до полного покрытия комлевой части стволов from individual small curtains to the full coating of the basal part of the trunks |

от отдельных небольших куртинок до полного покрытия комлевой части стволов from individual small curtains to the full coating of the basal part of the trunks |

|

Проективное покрытие мохообразных, %: Projective coating of mosses, %: |

||

|

а) общее a) general |

18.6 |

32 |

|

б) доминирующих видов b) dominant species |

16.7 |

30.7 |

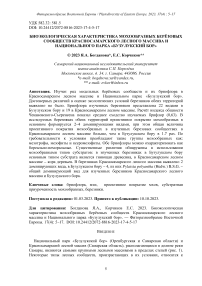

Результаты оценки экологических условий модельных березняков в Красносамарском лесу и Бузулукском бору в соответствии со шкалами Д.Н. Цыганова, рассчитанные на основании количественных характеристик видов, формирующих их травостой, представлены на рисунке 1.

Вполне ожидаемыми оказались практически равные термо- и криоклиматические показатели, что связано с адаптированностью местных видов травянистых растений к климатическим условиям региона, включая суровость зимнего периода. Близкими по значению оказались показатели кислотности почв изученных сообществ и территорий в целом. Оценка по остальным экологическим параметрам обнаружены различия условий для модельных участков внутри каждого из лесных массивов (водный и световой режимы, обеспеченность азотом, контрастность увлажнения) на уровне тенденций.

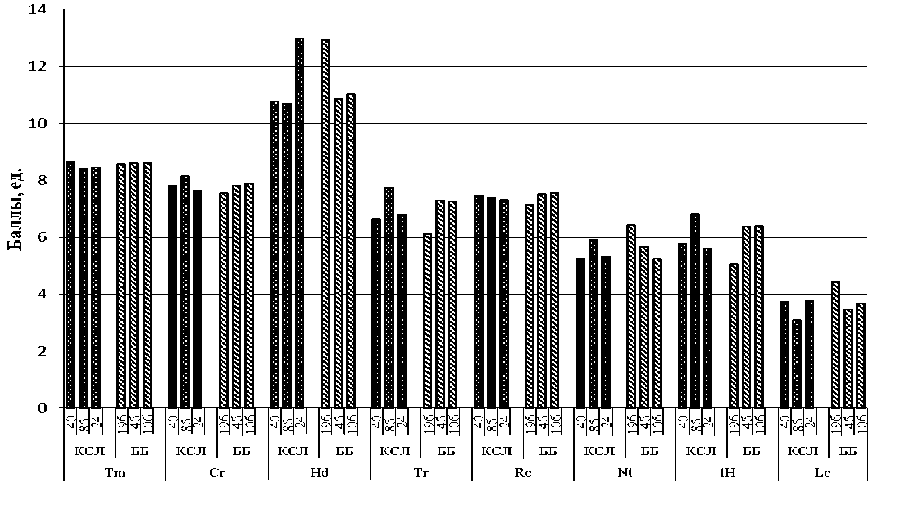

Результаты рассчитанных коэффициентов вариации экологических показателей продемонстрированы на рисунке 2.

Наибольшим уровнем изменчивости характеризовались такие параметры как световой режим и обеспеченность почв азотом (коэффициент вариации более 20%), наименьшим – температурный режим (коэффициент вариации ≤ 10%) (Zaytsev, 1984).

Объективным показателем успешности существования какой-либо группы организмов является видовое разнообразие, которое характеризует наличие условий для существования каждого из этих видов и способность популяций этих видов поддерживать достаточную численность для воспроизводства. Общее количество мохообразных, обнаруженных в исследуемых берёзовых сообществах Бузулукского бора – 22 вида, Красносамарского лесного массива – 19 видов. В исследуемых березняках Бузулукского бора и Красносамарского лесного массива было обнаружено 13 видов, которые присутствуют в обоих лесных массивах (табл. 1).

Рис. 1. Результаты оценки экологических условий в модельных насаждениях в соответствии со шкалами Д.Н. Цыганова (КСЛ – Красносамарский лесной массив, ББ – Бузулукский бор; Tm – термоклиматический параметр, Cr – криоклиматический параметр, Hd – параметр увлажнённости почв, Tr – параметр солевого режима почв, Rc – параметр кислотности почв, Nt – параметр богатства почв азотом, fH – параметр переменности увлажнённости почв, Lc – параметр светового режима).

Fig. 1. The results of the assessment of environmental conditions in model stands in accordance with the scales of D.N. Tsyganov (КСЛ - Krasnosamarsky forest, ББ -Buzuluksky Bor; Tm - thermallimatic parameter, Cr – cryoclimatic parameter, Hd - soil moisture parameter, Tr - soil acidity parameter, Nt – parameter of soil wealth with nitrogen, fH - parameter of the soil moisturism, Lc – the light mode parameter), in points.

Общее число видов мохообразных в изученных сообществах для обеих территориях сходно (табл. 1), а индекс общности Чекановского-Съеренсена (0.63) говорит о среднем сходстве бриофлор.

Соотношение видов мохообразных по жизненным формам оказалось близким для обеих территорий: доля видов с жизненной формой «сплетение» составила 40.9% для изученных березняков Бузулукского бора и 42.1% – для Красносамарского лесного массива, с жизненной формой «коврик» – 22.7% и 21.1%, с жизненной формой «дерновина» – 36.4% и 36.8%, соответственно. Жизненные формы «сплетение» и «коврик» являются более эволюционно продвинутыми, более приспособленными к условиям недостаточной освещенности, а также виды с этими жизненными формами более эффективно захватывают субстрат.

Существенные различия были обнаружены в субстратной приуроченности видов мохообразных. В Бузулукском бору основная масса мохообразных произрастает на гниющей древесине (77%) и коре деревьев (59%) и только 27% используют почву. В Красносамарском лесном массиве основной субстрат мохообразных – это кора деревьев (73%), на гниющей древесине произрастает 31% видов, а на почве – 21% видов. Исследуемые березняки Бузулукского бора являются более старыми (по нашим оценкам около 90 лет), в них большое количество упавших и гниющих берёз, тогда как в Красносамарском лесном массиве поваленные стволы наблюдались только на одной модельной площади, а средний возраст изученных сообществ был около 60 лет. Невысокое разнообразие видов мхов, произрастающих на почве, в Бузулукском бору можно связать с высоким проективным покрытием сосудистых растений, с которыми мохообразным сложно конкурировать на почве. В Красносамарском лесном массиве березняки в пойме иногда расположены по соседству с заливными лугами и затапливаются в некоторые годы, в таких сообществах установлено наименьшее проективное покрытие как сосудистых растений, так и мохообразных среди всех изученных берёзовых сообществ.

Рис. 2. Коэффициенты вариации, характеризующие оценку видов травостоя в соответствии с экологическими режимами по Д.Н. Цыганову (КСЛ – Красносамарский лесной массив, ББ – Бузулукский бор; Tm – термоклиматический параметр, Cr – криоклиматический параметр, Hd – параметр увлажнённости почв, Tr – параметр солевого режима почв, Rc – параметр кислотности почв, Nt – параметр богатства почв азотом, fH – параметр переменности увлажнённости почв, Lc – параметр светового режима).

Fig. 2. Variation coefficients characterizing the assessment of herbal species in accordance with environmental regimes according to D.N. Tsyganov (КСЛ - Krasnosamarsky forest, ББ -Buzuluksky Bor; Tm - thermallimatic parameter, Cr – cryoclimatic parameter, Hd - soil moisture parameter, Tr - soil acidity parameter, Nt – parameter of soil wealth with nitrogen, fH - parameter of the soil moisturism, Lc – the light mode parameter), %.

Для изученных берёзовых сообществ обеих территорий характерно сохранение прошлогоднего лиственного опада, что препятствует заселению почвы мхами.

Величина проективного покрытия мохообразных в изученных березовых сообществах в Красносамарском лесном массиве больше, чем в Бузулукском бору в 1.7 раз (32% и 18.6%, соответственно), при сходной доле использовании почвы как субстрата (21% и 27%, соответственно). Проективное покрытие мохообразных исследуемых березняков в основном формируется доминирующими видами. В березняках Красносамарского лесного массива оно составляет 96% от общего проективного покрытия мохообразных, а в Бузулукском бору – 92%.

На коре берёзы выявлено 63% от числа видов мохообразных произрастающих в березняках в Красносамарском лесном массиве, а в Булузукском бору – 50%.

Кислотность коры берёзы повислой в изученных березняках на территории Бузулукского бора колеблется в широких пределах: от 3.5 до 5.1, а в Красносамарском лесном массиве – от 4.3 до 4.8. При этом pH почвы сходен для обеих территорий и близок к нейтральному: 6.1 – в березняках Бузулукского бора и 6.6 – в Красносамарском лесном массиве. Двухфакторный дисперсионный анализ не выявил достоверных различий в показателях pH почвы и средних показателях pH коры берёзы повислой между изучаемыми территориями, следовательно, можно говорить о сходных условиях.

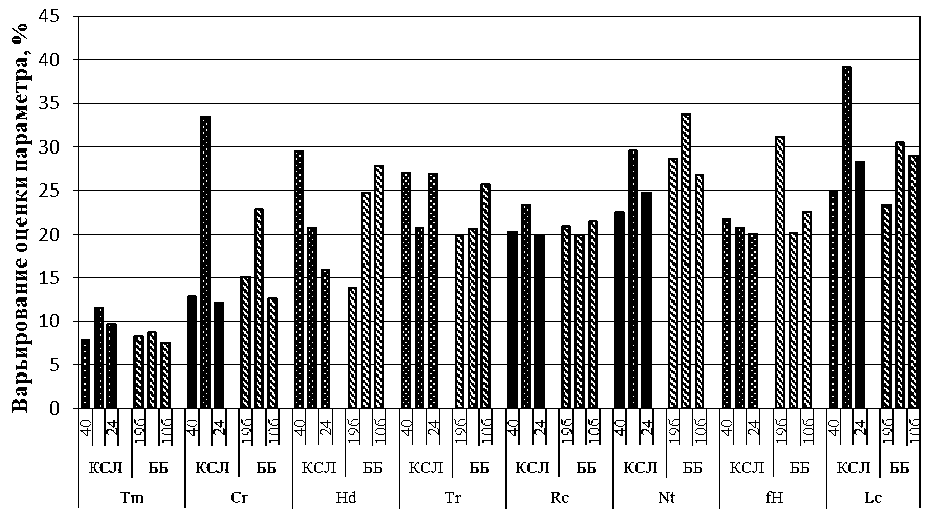

Сравнительный анализ содержания водорастворимых фенолов и минеральных форм азота (аммонийного, нитритного и нитратного) в коре берёзы повислой выявил достоверные различия (p<0.05) по количеству нитратов и водорастворимых фенолов (рис. 3). В коре берёз из Бузулукского бора обнаружилось в 1.5 раза больше нитратов и в 2.5 раза больше водорастворимых фенольных соединений, чем в Красносамарском лесном массиве.

Рис. 3. Содержание минеральных форм азота и водорастворимых фенольных соединений в суточной водной вытяжке из коры берёзы провислой в изучаемых берёзовых сообществах на территориях Бузулукского бора (ББ) и Красносамарского лесного массива (КСЛ).

Fig. 3. The content of mineral forms of nitrogen and water -soluble phenolic compounds in the daily water extract from the birch bark in the studied birch communities in the territories of the Buzuluksky Bor (ББ) and the Krasnosamarsky forest (КСЛ), mg/g.

Нитраты – Nitrates. Ам. Азот – Ammonium nitrogen. Нитриты – Nitrites. Водорастворимые ФС – Water-soluble phenolic compounds.

Более высокое содержание минеральных форм азота в коре берёз из Бузулукского бора можно связать в том числе и с тем, что в почвах этого лесного массива содержится больше минеральных форм азота, чем в почвах Красносамарского лесного массива, как было установлено по специфическим растениям-индикаторам.

Известно, что фенольные соединения участвуют в адаптации растений к стрессовым условиям (Kavelenova et al., 2001), а берёза повислая является мезогигрофитом, это позволяет предположить, что повышенное содержание фенолов в коре берёзы может быть связано как с недостатком влаги в изученных берёзовых сообществах Бузулукского бора, так и с большим возрастом исследованных березняков в Бузулукском бору. Согласно коэффициентам вариации основных экологических параметров, выявляемых по методике Д.Н. Цыганова, в березняках Бузулукского бора больше варьируют такие параметры, как уровень увлажнённости почв и переменность увлажнения, чем в березняках в Красносамарском лесном массиве.

В изученных березняках Бузулукского бора доминирующими видами являются: Dicranum montanum Hedw., Ptilidium pulcherrimum (Web.) Hampe, Pylaisia polyantha (Hedw.) B.S.G., Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt., J. Linn. (табл. 2).

В берёзовых сообществах Красносамарского лесного массива доминирует Pylaisia polyantha и Brachythecium salebrosum (F. Weber et D. Mohr) Bruch et al. (табл. 2).

Таблица 2. Экологические показатели для доминирующих видов мохообразных исследуемых берёзовых сообществ Бузулукского бора и Красносамарского лесного массива

Table 2. Environmental indicators for the dominant species of mosses of the studied birch communities of the Buzuluksky Bor and the Krasnosamarsky forest

|

Показатели Indicators |

Dicranum montanum |

Ptilidium pulcherrimum |

Stereodon pallescens |

Brachythecium salebrosum |

Pylaisia polyantha |

|

|

ББ |

ББ |

ББ |

КСЛ |

ББ |

КСЛ |

|

|

рН субстрата рН of substrates |

4–6.4 |

4–5.1 |

4–5.1 |

4.6-7.6 |

4– 6.4 |

4.5– 4.6 |

|

Среднее проективное покрытие, % Average projective coating, % |

1.4 |

1.5 |

12.4 |

1.9 |

1.4 |

28.8 |

|

Средняя жизненность, баллы Average vitality, points |

2.6 |

2.4 |

2.3 |

2.5 |

1.9 |

2.3 |

|

Средняя интенсивность спороношения, баллы Average spurring intensity, points |

0 |

0.8 |

0.7 |

0.6 |

0.2 |

1 |

|

Средняя частота встречаемости, % The average frequency of occurrence, % |

21.4 |

20 |

80 |

8.57 |

10 |

47.1 |

Pylaisia polyantha является общим для березняков обоих лесных массивов. Стоит отметить, что у вида Pylaisia polyantha отмечено спороношение и в Бузулукском бору, и в Красносамарском лесном массиве (для этого вида характерно частое спороношение). Однако, в березняках Красносамарского лесного массива число спороносящих особей вида Pylaisia polyantha выше в 5 раз.

Встречаемость Pylaisia polyantha в исследованных берёзовых сообществах Красносамарского лесного массива в 5 раз выше, чем в Бузулукском бору. Стоит отметить, что этот вид является абсолютным доминантом в изученных березняках Красносамарского лесного массива, произрастающим, в основном, на коре деревьев в комлевой части, иногда образуя сплошной покров. В аналогичных сообществах Бузулукского бора вид Stereodon pallescens (частота встречаемости 80%), часто произрастающий также в комлевой части стволов деревьев и образующий значительный покров, очевидно, конкурирует с Pylaisia polyantha, чем можно объяснить его заметно меньшую частоту встречаемости и проективное покрытие в исследованных березняках Бузулукского бора. Можно предположить, что виды Pylaisia polyantha и Stereodon pallescens являются конкурентами. Это отчасти подтверждается более низким баллом жизненности Pylaisia polyantha в Бузулукском бору, чем в Красносамарском лесном массиве, и незначительной долей участия Stereodon pallescens в изученных березняках Красносамарского лесного массива, где Pylaisia polyantha занимает доминирующую позицию. В пользу этого говорит и то, что эти виды имеют сходные требования к местообитанию и жизненные стратегии.

Оценивая мохообразные по требовательности к комфортности местообитаний (Rykovskiy, Maslovskiy, 2004; Rykovskiy, Maslovskiy, 2009), установили, что 45% видов из исследуемых березняков Бузулукского бора приходилось на мезотрофные виды, а в Красносамарском лесном массиве они составили 47%. В обоих массивах по 5% составили виды, требовательные к плодородию субстрата. В березняках Бузулукского бора 86% видов мохообразных относились к мезофитам и ксеро-мезофитам, в Красносамарском лесном массиве на их долю приходится 89%. 14% видов в изученных берёзовых сообществах Бузулукского бора и 11% в Красносамарском лесном массиве приходится на виды, требовательные к влажности.

Анализ видового разнообразия мохообразных по происхождению из предковых природных зон (Rykovskiy, Maslovskiy, 2004; Rykovskiy, Maslovskiy, 2009) позволил заключить, что бриофлору изученных березняков можно охарактеризовать как бореально-неморальную. Бореальных видов в Бузулукском бору 50%, в то время как в Красносамарском лесном массиве – 58%. В исследованных берёзовых сообществах Бузулукского бора доля неморальных видов – 23%, тогда как в Красносамарском лесном массиве они составили 43% от общего числа описанных видов. Бореальнонеморальные виды составили 9% от общего числа описанных видов в изученных березняках в Бузулукском бору и 5% в Красносамарском лесном массиве. 14% и 10% приходится на плюризональные (космополитные) виды исследованных берёзовых сообществ в Бузулукском бору и Красносамарском лесном массиве соответственно. Степные (аридные) виды не были обнаружены в березняках обоих лесных массивов.

Таким образом, достоверных различий в оценке экологических условий модельных березняков в Красносамарском лесу и Бузулукском бору в соответствии со шкалами Д.Н. Цыганова, рассчитанных на основании количественных характеристик видов, формирующих их травостой выявлено не было. Также не обнаружено различий в показателях pH почвы и средних показателях pH коры берёзы повислой между изучаемыми березняками обеих территориями. Экологические условия берёзовых сообществ можно считать сходными.

Существенные различия обнаруживаются в использовании мохообразными типов субстратов: в изученных березняках в Бузулукском бору основным типом субстрата является гниющая древесина, в Красносамарском лесном массиве – кора деревьев. Почва – наименее использующийся субстрат для мохообразных в изученных сообществах обоих лесных массивов. Данные различия являются следствием особенностей изученных берёзовых сообществ на исследуемых территориях: большего количества гниющей древесины в березняках Бузулукского бора, как более возрастных, чем в Красносамарском лесном массиве, наличия плотного прошлогоднего слоя листового опада, покрывающего почву, периодического заливания березняков весной.

При этом проективное покрытие мохообразных исследуемых березняков обеих территорий в основном формируется доминирующими видами (более 90%). Однако общая величина проективного покрытия мохообразных в изученных березовых сообществах в Красносамарском лесном массиве больше, чем в Бузулукском бору в 1,7 раз. Это может быть связано с тем, что мохообразные в березняках Красносамарского лесного массива используют для произрастания преимущественно кору деревьев, а это более долговечный субстрат, чем гниющая древесина, на которой произрастает более 70% видов мохообразных изученных березняков Бузулукского бора.

Выявлено, что группы мохообразных по требовательности к условиям одинаковы по своему составу и близки по численности (преобладают мезофиты и ксеро-мезофиты и мезотрофы), что говорит о сходстве экологических условий, сформировавшихся в березняках. Аналогичные результаты получены при выявлении предковых природных зон видового разнообразия мохообразных березняков исследуемых территорий. Обе бриофлоры можно охарактеризовать как бореально-неморальные.

Среди доминирующих видов один общий для изученных березняков обоих лесных массивов – Pylaisia polyantha . Для этого вида было отмечено наиболее интенсивное спороношение, большая величина проективного покрытия и более высокий балл жизненности в берёзовых сообществах Красносамарского лесного массива. Однако в березняках Бузулукского бора оказалось больше видов мохообразных, вносящих значительный вклад в формирование общей величины проективного покрытия, то есть видов, которых можно отнести к доминантным.

На основании проведенного анализа, можно говорить о схожести экологических условий березняков исследованных лесных массивов, что отражается в ряде характеристик изученных бриофлор. Однако есть также различия, которые формируют особенности бриофлор Красносамарского лесного массива и Бузулукского бора.

Список литературы Биоэкологическая характеристика мохообразных берёзовых сообществ Красносамарского лесного массива и национального парка «Бузулукский бор»

- [Baisheva] Баишева, Э.З. 2007. Разнообразие мохообразных естественных экосистем: подходы к изучению и особенности охраны. — Успехи современной биологии. 127 (3): 316-333.

- [Bogdanova] Богданова Я.А. 2017. Мохообразные Красносамарского лесного массива. — Самарский научный вестник. 4 (21): 13-18. doi: 10.17816/snv201764102

- [Bogdanova, Korchikov] Богданова Я.А., Корчиков Е.С. 2017. Биоэкологическая характеристика мохообразных лесных сообществ Красносамарского лесного массива. — Известия Самарского научного центра РАН. 19 (2): 224-228.

- [Chernyshenko] Чернышенко С.В. 2005. Амфиценотичность и биоразнообразие лесных биогеоценозов степной зоны Украины. — Еколопя та ноосферолопя. 16 (3): 121-134.

- [Kavelenova et al.] Кавеленова Л.М., Лищинская С.Н., Карандаева Л.Н. 2001. Особенности сезонной динамики водорастворимых фенольных соединений в листьях березы повислой в условиях урбосреды в лесостепи (на примере Самары). — Химия растительного сырья. 3: 91-96.

- [Matveev] Матвеев Н.М. 2006. Биоэкологический анализ флоры и растительности (на примере лесостепной и степной зоны): Учебное пособие. Самара. 311 с.

- [Metody...] Методы изучения лесных сообществ. 2002. СПб. 240 с.

- [Metodika...] Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов аммония в природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера. 2004a. М. 20 с.

- [Metodika.] Методика выполнения измерений массовой концентрации нитрит-ионов в природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Грисса. 2004b. М. 16 с.

- [Metodika.] Методика выполнения измерений массовой концентрации нитрат-ионов в природных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой. 1995. М. 16 с.

- [Rykovskiy, Maslovskiy] Рыковский Г.Ф., Масловский О.М. 2004. Флора Беларуси. Мохообразные. Andreaeopsida-Bryopsida. Минск: Тэхналопя. Т. 1. 437 с.

- [Rykovskiy, Maslovskiy] Рыковский Г.Ф., Масловский О.М. 2009. Флора Беларуси. Мохообразные. Hepaticopsida-Sphagnopsida. Минск. Т. 2. 239 с.

- Swain T., Hills W.E. 1959. The Phenolic Constituents of Prunus domestica. 1. The Quantitative Analysis of Phenolic Constituent. — Journal of the Science of Food and Agriculture. 10 (1): 63-68.

- [Tsyganov] Цыганов Д.Н. 1983. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. М. 196 с.

- [Zaytsev] Зайцев Г.Н. 1984. Математическая статистика в экспериментальной ботанике. М. 424 с.