Биоэкологическая характеристика мохообразных лесных сообществ Красносамарского лесного массива

Автор: Богданова Яна Андреевна, Корчиков Евгений Сергеевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-2 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

В липняках, сосняках, дубравах и березняках Красносамарского лесного массива обитает не менее 30 видов мохообразных из 26 родов, 20 семейств и 7 порядков, относящихся к 3 классам (Jungermannopsida, Polytrichopsida, Bryopsida). Видовое разнообразие мхов убывает в ряду: сосняки > березняки > дубравы > липняки, а также: гниющая древесина > почва > кора берёзы повислой > кора дуба черешчатаго > кора сосны обыкновенной > кора липы сердцевидной > кора вяза шершавого > шифер. Наиболее экологически пластичными видами лесных сообществ следует считать Pseudoleskeella nervosa, Pylaisia polyantha, Dicranum polysetum, Brachythecium salebrosum и Stereodon pallescens. В лесах степной зоны мхи в основном размножаются вегетативно, половое размножение подавлено, хотя их жизненность в основном более двух баллов (площадь некрозов менее 30 %). Pseudoleskeella nervosa, Serpoleskea subtilis, Pylaisia polyantha, Dicranum polysetum и Brachythecium salebrosum являются доминирующими видами в основных типах лесных сообществ Красносамарского лесного массива.

Мох, печёночник, самарская область, липняк, сосняк, березняк, дубрава

Короткий адрес: https://sciup.org/148205122

IDR: 148205122 | УДК: 582.32

Текст научной статьи Биоэкологическая характеристика мохообразных лесных сообществ Красносамарского лесного массива

Одним из крупнейших лесных массивов Самарской области является Красносамарский лесной массив (КЛМ). Массив уникален своим расположением: он находится в «петле» р. Самары, по которой проходит граница лесостепной зоны и степной. Сам КЛМ относится к степной зоне, однако спектр растительности в лесных сообществах по географическому аспекту широк: присутствуют как представители степной флоры, так и флоры зоны широколиственных лесов и даже тайги [6]. Также контрастность экологических условий подтверждается по данным лишайников: здесь выявлены представители гипоарктомонтанного, бореального, неморального и мультизонального географических элементов [7]. Данные по мохообразным указанного лесного массива отрывочны [1, 13] и всестороннего анализа бриофлоры пока не осуществлено.

В настоящей работе представлены сведения о видовом составе, доминирующих видах и степени их участия в лесных сообществах особо ценного КЛМ.

Материалы и методы. КЛМ является памятником природы регионального значения «Красноармейский сосняк» площадью 13377,73 гектара [11], где представлено большое разнообразие лесных сообществ: ивняки, осинники, осокорники, березняки, ольшаники, сосняки, вязово-липовые, липово-дубовые леса, дубняки, ельник [7], однако наибольшую площадь занимают 4 типа сообществ: липняки, сосняки, березняки и дубравы. Начиная с 2010 г. нами ежегодно проводится изучение мохообразных данной территории, а детальное обследование указанных выше сообществ – с 2015 г.

Для определения степени участия и доминирующих видов мхов было выбрано 12 постоянных пробных площадей (2500 м2) в лесных участках, где изучался видовой состав мохообразных, отмечались их проективное покрытие, жизненное состояние и интенсивность спороношения [10]. Для этого на каждой площади была заложена трансекта из 10 деревьев, в комлевой части которой с помощью сеточки Л.Г. Раменского выявлялись мохообразные с 4-х сторон света на площади 10 × 10 см. Также закладывали 30 учётных площадок на почве 1 × 1 м. Кроме того, мохообразные собирались со всех встреченных типов субстратов на каждой площади. Жизненность мха определялась по четырёхбалльной шкале: 0 баллов – площадь некрозов и хлорозов более 70%; 1 балл – 30-69%; 2 балла – менее 30%; 3 балла – 0%, которая оценивалась от общей площади данного вида мха на учётной площадке сеточкой Л.Г. Раменского. Для выявления интенсивности спороноше-ния оказалась удобна следующая балльная шкала: 0 баллов – 0% спороносящих особей от общей массы; 1 балл – менее 20%; 2 балла – 21-40%; 3 балла – 4080%; 4 – более 80% [10]. Собранный полевой материал определялся в лаборатории экологии лишайников, мхов и продуктивности растений Самарского университета с использованием микроскопов МБС-10, Микромед-6 вариант 7 и Микромед MC Zoom CR с окуляр-микрометром и определителей [4, 5, 9, 12]. Для определения образцов использовался сравнительный анатомо-морфологический метод. Номенклатура таксонов приводится по работе М.С. Игнатова с соавторами [14].

Результаты и их обсуждение. В основных типах лесных сообществ КЛМ произрастает не менее 30 видов мохообразных из 26 родов, 20 семейств и 7 порядков, относящихся к 3 классам (Junger-mannopsida, Polytrichopsida, Bryopsida). В лесных сообществах представлены все 7 порядков бриоф-лоры Красносамарского лесного массива [1], что свидетельствует о существенном вкладе лесных сообществ в разнообразие бриофлоры данной территории, где присутствуют и лесные, и степные, и луговые, и водные биотопы.

Среди трёх классов Bryopsida (26 видов) является ведущим по числу видов. Из порядков преобладает Hypnales (15 видов) , так как виды этого порядка являются бокоплодными, активно размножающимися вегетативно без участия капельно-жидкой воды. Верхоплодные же мхи и печёночники обнаруживают сильную связь с капельно-жидкой водой, необходимой для полового размножения. Кроме того, именно представители порядка Hypnales являются эволюционно более развитыми [4]. Наиболее крупными среди 20 семейств являются Ortho-trichaceae и Dicranaceae (по 3 вида). Наиболее крупными родами в бриофлоре изучаемой территории являются Orthotrichum и Dicranum (по 3 вида).

Рассмотрим видовое разнообразие мохообразных основных типов лесных сообществ КЛМ (табл. 1). Наиболее разнообразен видовой состав сосняков (20 видов, в том числе 1 печёночник), однако для данного типа сообщества это довольно низкий показатель. Невысокое видовое богатство сосняков, располагающихся в степной зоне КЛМ по сравнению с таковыми, например, в северной части степной зоны Украины (не менее 70 видов) [2], связано с исключительно чистым составом древостоя исследованных нами сообществ и смешанным древостоем сравниваемых сообществ, а также особенностями их геолого-географического положения. Нельзя не отметить вклада возраста (редко превышающего 60 лет) и происхождения сосняков КЛМ (искусственные), хотя в 3 и 4 кварталах Красносамарского лесничества возраст посаженных сосен превышает 100 лет [3]. Среди 20 листостебельных видов 11 бокоплодных и 8 верхоплодных, а также 1 печёночник – Ptilidium pulcherrimum (Web.) Hampe, что свидетельствует о наличии свободной экологической ниши (почва и гниющая древесина) и условиях, благоприятных для заселения мхами.

Таблица 1. Мохообразные основных типов лесных сообществ КЛМ

|

№ п/п |

Вид |

Липняки |

Сосняки |

Березняки |

Дубравы |

|

печёночники |

|||||

|

1 |

Ptilidium pulcherrimum (Web.) Hampe. |

+ |

+ |

+ |

– |

|

2 |

Radula complanata (L.) Dumort. |

+ |

– |

– |

– |

|

верхоплодные листостебельные мхи |

|||||

|

3 |

Bryum caespiticium Hedw. |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

4 |

Bryum intermedium (Brid.) Blandow |

+ |

+ |

– |

+ |

|

5 |

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. |

– |

– |

+ |

– |

|

6 |

Dicranum montanum Hedw. |

– |

+ |

+ |

+ |

|

7 |

Dicranum polysetum Sw. |

– |

+ |

+ |

+ |

|

8 |

Dicranum scoparium Hedw |

– |

+ |

+ |

+ |

|

9 |

Orthotrichum obtusifolium Brid. |

– |

– |

– |

+ |

|

10 |

Orthotrichum pumilum Sw. |

+ |

– |

+ |

+ |

|

11 |

Orthotrichum speciosum Nees |

+ |

– |

– |

+ |

|

12 |

Polytrichum juniperinum Hedw. |

– |

+ |

– |

– |

|

13 |

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. |

– |

+ |

– |

+ |

|

14 |

Syntrichia ruralis (Hedw.) Web. et Mohr |

– |

+ |

– |

– |

|

бокоплодные листостебельные мхи |

|||||

|

15 |

Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G. |

+ |

+ |

+ |

– |

|

16 |

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl. |

– |

+ |

– |

– |

|

17 |

Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov et Huttunen |

– |

+ |

+ |

– |

|

18 |

Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr.) B.S.G. |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

19 |

Callicladium haldanianum (Grev.) H.A.Crum |

– |

+ |

+ |

+ |

|

20 |

Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenaes |

– |

– |

+ |

– |

|

21 |

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr.* |

– |

– |

– |

+ |

|

22 |

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. |

+ |

+ |

– |

– |

|

23 |

Plagiothecium laetum B.S.G. |

– |

+ |

– |

– |

|

24 |

Pleurozium schreberi (Brid.) Hitt., J.Linn. Soc. |

+ |

+ |

+ |

– |

|

25 |

Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh. |

+ |

– |

+ |

+ |

|

26 |

Pylaisia polyantha (Hedw.) B.S.G. |

+ |

– |

+ |

+ |

|

27 |

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske |

– |

– |

+ |

– |

|

28 |

Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov et Huttunen |

– |

+ |

– |

_ |

|

29 |

Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske |

– |

+ |

– |

+ |

|

30 |

Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt., J.Linn. |

– |

+ |

+ |

+ |

|

Всего: |

12 |

20 |

17 |

16 |

|

Примечание: * – вид занесён в Красную книгу Самарской области [8]

На втором месте по видовому разнообразию – березняки – 17 листостебельных (10 бокоплодных и 6 верхоплодных) видов и также 1 печёночник – Ptilidium pulcherrimum (Web.) Hampe. Среди изученных лиственных сообществ в березняках почва была обнажена в наибольшей степени, и для них характерна наименьшая мощность подстилки. При произрастании в степной зоне мезогигрофитная берёза повислая часто образует жизненную форму «дерево-куст», формирующая каждая до 15 стволов [7], что создаёт подходящие для развития мохообразных микрониши с достаточным увлажнением.

В дубравах произрастает 16 видов (9 верхоплодных и 7 бокоплодных) мхов, один из которых занесён в Красную книгу Самарской области и нуждается в региональной охране – Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. Последний встречается спорадически с удалёнными друг от друга популяциями и неизвестной тенденцией изменения численности. КЛМ – это второе местообитание данного вида в Самарской области [8]. Отметим, что только в дубравах по числу видов преобладают верхоплодные мохообразные. Видимо в степной зоне грубоморщинистая трещиноватая кора именно дуба череш-чатого особенно благоприятна для размножающихся в основном половым путём верхоплодных видов.

В липняках КЛМ произрастает всего 10 листостебельных мохообразных (6 бокоплодных и 4 верхоплодных) и 2 печёночника ( Ptilidium pulcherrimum (Web.) Hampe. и Radula complanata (L.) Dumort.). Низкое видовое разнообразие можно связать, с одной стороны, со 100% покрытием почвы подстилкой, что не позволяет произрастать там мхам, а с другой, – с низким световым довольствием в лесах данного типа, так как световой режим всех изученных липняков относится к теневому, реже полутеневому. Скорее всего, обитающие в степной зоне мохообразные являются гелиофитами, гелиосциофитами и сциогелиофитами, а истинно сциофитов здесь весьма мало, однако это предстоит ещё выяснить в дальнейшем, хотя тенденция связи видового разнообразия с гелиотопом очевидна.

Среди 30 видов лесных сообществ КЛМ только два вида встречаются во всех четырёх типах сообществ: Bryum caespiticium Hedw. и Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr.) B.S.G. Следовательно, выявляется видоспецифичность бриофлоры конкретного типа сообществ в лесах степной зоны, что отчасти можно объяснить специфичностью субстрата для развития мохообразных в каждом типе сообществ. Так, например, в дубравах в древостое представлены только дуб черешчатый и липа сердцевидная, в березняках – берёза повислая и осина.

Рассмотрим субстратную приуроченность мохообразных основных типов лесных сообществ КЛМ (табл. 2). Оказалось, что видовое разнообразие мохообразных убывает в ряду: гниющая древесина (18) > почва (17) > кора берёзы повислой (12) > кора дуба черешчатаго (7) > кора сосны обыкновенной (6) > кора липы сердцевидной (5) > кора вяза шершавого (2) > шифер (1). Максимальное видовое разнообразие мохообразных на гниющей древесине можно связать с такими особенностями этого типа субстрата как повышенная влажность за счёт пористости разрушающейся древесины и углом наклона близким к 90° по отношению к падающим осадкам, при котором вся выпадающая атмосферная влага попадает на субстрат, в отличие от любого другого угла наклона, при котором падающие осадки стекают [7]. Повышенная влажность также облегчает и получение питательных веществ для мхов. Помимо этого, гниющая древесина является более надёжным субстратом, чем почва, которая в условиях КЛМ может часто разрываться животными (кабанами), а гниющая древесина ещё не покрывается плотным слоем листового опада, что явно препятствует росту мхов.

Высокое видовое разнообразие мхов, растущих на почве, связано, с одной стороны, более продолжительным по сравнению с другими типами субстрата периодом сохранения в почве влаги, необходимой для развития мохообразных в лесных сообществах в степной зоне. Развивающаяся на почве подстилка способствует удержанию влаги, препятствуя быстрому высыханию почвы. Кроме того, особенность гранулометрического состава почвы КЛМ (которые преимущественно лёгкого состава – пески и супеси) также способствует более продолжительному сохранению влаги именно в почве, в отличие от коры деревьев. С другой стороны, почва, несомненно, более богатый минеральными элементами субстрат для мхов по сравнению с другими типами субстрата. По нашим наблюдениям все выросшие на почве особи произрастают на элювиальном горизонте, пробиваясь через подстилку, которая местами достигает 5 см толщиной (например, в сосняках).

Таблица 2. Субстратная приуроченность мохообразных основных типов лесных сообществ КЛМ

|

№ п/п |

Вид |

Тип субстрата1 |

|||||||

|

1 1 |

2 1 |

3 1 |

4 1 |

5 1 |

6 1 |

7 1 |

8 |

||

|

печёночники |

|||||||||

|

1 |

Ptilidium pulcherrimum (Web.) Hampe. |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

2 |

Radula complanata (L.) Dumort. |

+ |

+ |

||||||

|

верхоплодные листостебельные мхи |

|||||||||

|

3 |

Bryum caespiticium Hedw. |

+ |

+ |

||||||

|

4 |

Bryum intermedium (Brid.) Blandow |

+ |

+ |

||||||

|

5 |

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. |

+ |

+ |

||||||

|

Продолжение таблицы 2 |

|||||||||

|

6 |

Dicranum montanum Hedw. |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

7 |

Dicranum polysetum Sw. |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

8 |

Dicranum scoparium Hedw |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

9 |

Orthotrichum obtusifolium Brid. |

+ |

|||||||

|

10 |

Orthotrichum pumilum Sw. |

+ |

+ |

||||||

|

11 |

Orthotrichum speciosum Nees |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

12 |

Polytrichum juniperinum Hedw. |

+ |

|||||||

|

13 |

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. |

+ |

|||||||

|

14 |

Syntrichia ruralis (Hedw.) Web. et Mohr |

+ |

|||||||

|

бокоплодные листостебельные мхи |

|||||||||

|

15 |

Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G. |

+ |

+ |

||||||

|

16 |

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl. |

+ |

|||||||

|

17 |

Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov et Huttunen |

+ |

|||||||

|

18 |

Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr.) B.S.G. |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

19 |

Callicladium haldanianum (Grev.) H.A.Crum |

+ |

+ |

||||||

|

20 |

Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenaes |

+ |

|||||||

|

21 |

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr.* |

+ |

|||||||

|

22 |

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. |

+ |

+ |

||||||

|

23 |

Plagiothecium laetum B.S.G. |

+ |

|||||||

|

24 |

Pleurozium schreberi (Brid.) Hitt., J.Linn. Soc. |

+ |

+ |

||||||

|

25 |

Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

26 |

Pylaisia polyantha (Hedw.) B.S.G. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

27 |

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske |

+ |

|||||||

|

28 |

Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov et Huttunen |

+ |

|||||||

|

29 |

Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

30 |

Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt., J. Linn. |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Всего: |

17 |

18 |

7 |

5 |

2 |

6 |

12 |

1 |

|

Примечание: 1. Тип субстрата: 1 – почва; 2 – гниющая древесина; 3 – кора дуба черешчатавого; 4 – кора липы сердцевидной; 5 – кора вяза шершавого; 6 – кора сосны обыкновенной; 7 – кора берёзы повислой; 8 – шифер

Наиболее экологически пластичными видами лесных сообществ КЛМ следует считать следующие виды: Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh., Pylaisia polyantha (Hedw.) B.S.G., Dicranum polysetum Sw., Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr.) B.S.G. и Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt., J. Linn., которые успешно освоили 7, 5 и по 4 типа субстрата соответственно (табл. 2). Отметим, что экологически пластичными являются преимущественно бокоплод-ные виды, только Dicranum polysetum Sw. из группы верхоплодных мхов произрастает на почве, гниющей древесине, коре берёзы повислой и сосны обыкновенной.

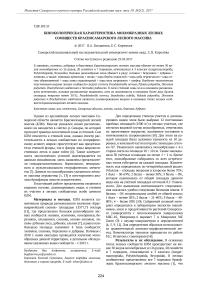

Рассмотрим доминирующие виды мохообразных основных типов лесных сообществ КЛМ (табл. 3). Оказалось, что наибольшую степень участия в лесных сообществах степной зоны имеют 5 видов мохообразных, в основном бокоплодной группы как наиболее эффективно «захватывающей» территорию жизненной формы (табл. 3). Доминирующими видами дубрав следует считать Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh. и Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske, J. Linn, липняков – Pylaisia polyantha

(Hedw.) Schimp, Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh. и Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr.) B.S.G., сосняков – Dicranum polysetum Sw., а березняков – Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. Следует отметить, что в лесах степной зоны мхи в основном размножаются вегетативно, половое размножение подавлено, хотя их жизненность в основном более двух баллов (площадь некрозов менее 30 %). Так, среди доминирующих видов только Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp регулярно образует спорофиты (до 20 % спороносящих особей) (табл. 3). Есть доминирующие виды, которые, встречаясь в разных типах сообществ, имеют принципиально разное проективное покрытие. Например, разница в проективном покрытии Pseudoleskeella nervosa в разных типах сообществ достигает 15%: в липняках среднее проективное покрытие данного вида составляет 20 %, а в дубравах – всего 5%.

Выводы: в лесных сообществах КЛМ произрастает не менее 30 видов мохообразных, в том числе редкий для Самарской области, обитающий в дубраве Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. Лесные сообщества вносят значительных вклад в видовое разнообразие мохообразных на изучаемой территории.

Наибольшее число видов произрастает в искусственных сосновых сообществах – 20 видов мохообразных, что превышает 66% от общего числа выявленных видов в лесных сообществах. Наиболее многообразен видовой состав мохообразных на гниющей древесине (18 видов) и на почве (17 видов). Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh., Serpoleskea subtilis

(Hedw.) Loeske, J. Linn, Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp, Dicranum polysetum Sw. и Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr.) B.S.G. являются доминирующими видами в основных типах лесных сообществ КЛМ (дубравах, липняках, сосняках и березняках).

Таблица 3. Биоэкологическая характеристика доминирующих видов мохообразных основных типов лесных сообществ КЛМ

|

№ п/ п |

Вид |

Липняки |

Сосняки |

Березняки |

Дубравы |

||||||||

|

П1 |

Ж2 |

С3 |

П |

Ж |

С |

П |

Ж |

С |

П |

Ж |

С |

||

|

1 |

Serpoleskea subtilis |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

15,4 |

1,5 |

<0,1 |

|

2 |

Pseudoleskeella nervosa |

20,4 |

2,0 |

0,1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5,3 |

2,3 |

0 |

|

3 |

Pylaisia polyantha |

22,1 |

2,3 |

0,9 |

– |

– |

– |

13,3 |

2,3 |

1,4 |

– |

– |

– |

|

4 |

Dicranum polysetum |

– |

– |

– |

1 |

2,9 |

<0,1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

5 |

Brachythecium salebrosum |

18,9 |

2,0 |

<0,1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

Примечание: 1. П – среднее проективное покрытие, %; 2. Ж – жизненность, баллы; 3. С – интенсивность спо-роношения, баллы

Список литературы Биоэкологическая характеристика мохообразных лесных сообществ Красносамарского лесного массива

- Богданова, Я.А. К флоре мохообразных Красносамарского лесного массива//Экологический сборник 5: Тр. молодых ученых Поволжья. -Тольятти: ИЭВБ РАН, Кассандра, 2015. C. 127-132.

- Бойко, М.Ф. Анализ бриофлоры степной зоны Европы. -Киев: Фитосоциоцентр. 1999. 180 с.

- «Зеленая книга» Поволжья: Охраняемые природные территории Самарской области/сост. А.С. Захаров, М.С. Горелов. -Самара: Кн. изд-во, 1995. 352 с.

- Игнатов, М.С. Флора мхов средней части европейской России. Sphagnaceae-Hedwigiaceae/М.С. Игнатов, Е.А. Игнатова. -М.: Товарищество научных изданий КМК, 2003. Т. 1. С. 1-608.

- Игнатов, М.С. Флора мхов средней части европейской России. Fontinalaceae-Amblystegiaceae/М.С. Игнатов, Е.А. Игнатова. -М.: Товарищество научных изданий КМК. 2004. Т. 2. С. 609-944.

- Матвеев, Н.М. Изучение лесных экосистем степного Поволжья/Н.М. Матвеев, В.Г. Терентьев, К.Н. Филиппова и др. -Куйбышев: Изд-во Куйбышевского университета, 1990. 48 с.

- Корчиков, Е.С. Лишайники Самарской Луки и Красносамарского лесного массива. -Самара: Самарский университет, 2011. 320 с.

- Красная книга Самарской области. Редкие виды растений, лишайников и грибов/под ред. Г.С. Розенберга и С.В. Саксонова. -Тольятти: ИЭВБ РАН, 2007. Т. 1. 372 с.

- Краткий определитель мохообразных Подмосковья/Е.А. Игнатова, М.С. Игнатов, В.Э. Федосов и др. -М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. С. 1-320.

- Методы изучения лесных сообществ/под ред. В.Т. Ярмишко, И.В. Лянгузовой. -СПб.: НИИ Химии СПбГУ, 2002. 240 с.

- Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2014 № 861 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения». URL: http://bi-consulting.ru/index.php?docid=326583 (дата обращения: 19.05.2017).

- Потёмкин, А.Д. Печёночники и антоцеротовые России/А.Д. Потёмкин, Е. В. Софронова. -СПб.-Якутск: Бостон-Спектр, 2009. Т. 1. 368 с.

- Sofronova, E.V. New bryophyte records. 3./E.V. Sofronova, O.M. Afonina, E.N. Andrejeva et al.//Arctoa. 2014. Vol. 23. P. 219-238.

- Ignatov, M.S. Check-list of mosses of East Europe and North Asia/M.S. Ignatov, O.M. Afonina, E. A. Ignatova//Arctoa. 2006. T. 15. P. 1-130.