Биоэкологические особенности интродукции вида сосны палласа в Центрально-Черноземном регионе России

Автор: Левин С.В., Пащенко В.И.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесная селекция

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

При создании лесных культур на территории Центрально-Черноземного региона в последние годы практически не используются породы-интродуценты, в частности сосна Палласа, или крымская (Pinus nigra subsp. рallasiana Lamb.), адаптационная способность которой недостаточно изучена в этих условиях. Этот вид подходит для создания лесных культур с целью формирования в последующем устойчивых к воздействию патологических факторов, сложных (многоярусных), разновозрастных, смешанных насаждений в условиях, соответствующих экологическим требованиям сосны обыкновенной. Создать биологически устойчивые лесомелиоративные насаждения с участием сосны Палласа можно только при использовании селекционного фонда, выявленного в конкретных условиях лесоразведения из адаптированных лесных культур.

Сосна палласа, или крымская, интродукция, селекция, адаптация, таксационные показатели

Короткий адрес: https://sciup.org/143166239

IDR: 143166239 | УДК: 630.181.28 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2018.4.08

Текст научной статьи Биоэкологические особенности интродукции вида сосны палласа в Центрально-Черноземном регионе России

Актуальность темы исследований обусловлена проблемами, возникающими при выращивании сосны обыкновенной, особенно на песках, землях мелиоративного фонда и землях, вышедших из-под сельскохозяйственного использования, где влияние корневой губки проявляется с начала дифференциации древостоя. Возникновение и распространение очага споровой инфекции, в зависимости от силы действия отрицательных факторов, приводит либо к слаборазви-вающемуся усыханию древостоя, либо к быстрому его разрушению. И в том и в другом случае требуется реконструкция насаждения в иное, более устойчивое ко вновь образовавшимся условиям. Защитить древостой от болезни можно либо путем ликвидации факторов, отрицательно влияющих на лес, либо (если первое невозможно) посредством переформирования насаждения из неустойчивого в устойчивое с учетом условий произрастания [1].

Сосна Палласа полностью соответствует требованиям по созданию лесных культур для формирования в последующем сложных (многоярусных), разновозрастных, смешанных насаждений как наиболее устойчивых к воздействию патоло- гических факторов. Однако биологически устойчивые лесомелиоративные насаждения можно получить только при использовании селекционного фонда, выявленного в конкретных условиях лесоразведения из адаптированных лесных культур.

Проблема интродукции хвойных пород из Южной Европы давно привлекает внимание ученых и производственников. В этой географической области сосредоточено большое видовое разнообразие хвойных растений – свыше 40 видов. Первые попытки внедрения южноевропейских хвойных пород на территории ЦЧР были предприняты еще в середине XIX в. [2]. Именно к этому времени относится интродукция здесь сосны Палласа. Однако виды хвойных пород из Средиземноморья не получили в ЦЧР широкого распространения. По состоянию на 1976 г., в пределах региона в разного рода культурах успешно произрастали 14 видов хвойных пород: сосна ( Pinus ) – 6 видов, пихта ( Abies ) – 3, ель ( Picea ) – 2, лиственница ( Larix ) – 1, тис ( Taxus ) – 1 и можжевельник ( Juniperus ) – 1 вид [2]. Часто встречались 2 вида ( Larix decidua и Pinus nigra ); 3 вида – редко ( Juniperus sabina, Pinus montana, Pinus Pallasiana ); единично – остальные 9 видов.

Единовременная инвентаризация объектов интродукции в европейской части России была проведена в 1986–1988 гг. сотрудниками отдела интродукции Центрального научно-исследовательского института лесной генетики и селекции по специально разработанной методике [3]. В процессе экспедиционных обследований, кроме лесных культур на землях лесного фонда, изучали биогруппы, аллейные посадки и одиночные деревья лесообразующих интродуцентов. Всего с 1988 по 2015 г. обследовано более 700 малоизвестных и неизвестных объектов. Возраст изучаемых экзотов изменялся от 10 до 150 лет (в основном – от 40 до 80 лет). Установлено, что более 50% обследованных объектов представлено единичными деревьями, 35% – куртинами по 10–15 экземпляров различной сомкнутости и 10–15% – насаждениями площадью от 0,1 до 10 га [4].

ЦЧР располагает широким ассортиментом лесообразующих интродуцентов северо-амери- канской и восточно-азиатской флоры. Они сконцентрированы главным образом в Лесостепной опытной станции (Липецкая обл.), Моховском опытном лесничестве (Орловская обл.), коллекционно-маточном дендрарии ВНИИЛГИСбиотех (Воронежская обл.), в ботанических садах и лесохозяйственных предприятиях.

Наибольшая доля экзотов – 38,5% общего количества (774,3 га) в ЦЧР – приходится на Липецкую обл., примерно по 18% интродуцентов – на Орловскую и Тамбовскую области, остальные 25,5% – на Курскую, Воронежскую и Белгородскую области [5].

В последнее время при создании лесных культур на территории ЦЧР в ассортименте отсутствуют породы-интродуценты, в частности сосна Палласа, адаптационные способности которой в регионе исследований изучены недостаточно.

Естественный ареал сосны Палласа в Крыму – от Байдарской долины через Инкерман и Бахчисарай на восток, южные склоны Главной гряды гор, от мыса Айя до Нового Света, Судака и Карадага; в Западном Закавказье – около Архи-по-Осиповки (Краснодарский край); за пределами России – восточная часть Балканского п-ва, островов Крит и Кипр, западная часть Малой Азии. Сосна Палласа занимает небольшой, как по площади (8 тыс. га), так и по протяженности, ареал. С северо-востока на юго-запад, с учетом всех мелких изолятов, его протяженность составляет около 60 км, а с северо-запада на юго-восток – около 35 км. Ранее этот вид был распространен значительно шире, ареал сокращается из-за смены широколиственными породами, а особенно в результате рубки лесов. Верхняя граница сосны Палласа в горах определяется антропогенными факторами. Отдельные деревья выходят на яйлу; на заповедных участках яйлы сосна успешно возобновляется семенным путем [6].

В Крыму сосна Палласа встречается на высоте уровня моря, по южному склону Главной гряды гор поднимается до 1 400 м над ур. моря. В Западном Закавказье близ Архипо-Осиповки она образует насаждения на высотах 300–400 м над ур. моря. В приморской полосе Крыма примерно до высоты 400 м над ур. моря растет в составе ксерофильных редколесий. Здесь на сухих ренд-зинах, залегающих на сланцах, высота сосны Палласа с зонтиковидными и ветровыми формами крон достигает 8–12 м. Выше в горах рост сосны улучшается: и на мелкоземных рендзинах, и на бурых почвах она занимает господствующее положение на высотах 600–1 000 м над ур. моря, располагаясь преимущественно на склонах южных экспозиций, уступая другие склоны буковым и дубовым лесам. Здесь ее рост достигает 30(40)-метровой высоты. Выше 1 000 м над ур. моря рост сосны Палласа снижается (15–17 м), а на высотах 1 300–1 400 м она нередко, особенно на скалах, имеет флагообразные ветровые кроны. Единичные деревья сосны встречаются в дубовых лесах, реже в буковых.

В естественном ареале сосна Палласа в основном произрастает на горных бурых лёссах и лугово-чернозёмных почвах. Это – вечнозеленое дерево; однодомное; анемофил; анемохор; светолюбивое, но менее, чем сосна обыкновенная; ксерофит; мезотерм; мезотроф; кальцефил; эди-фикатор регрессивный и в то же время пионерная порода на скалах и заповедных участках яйлы. Доживает до 350–400 лет [6].

По имеющимся сведениям [7], в Крыму в районе Массандры П. И. Молотков наблюдал интрогрессивную гибридизацию P. Pallasiana Lamb и P. hamata (Stev.) D. Sosn. На Кавказе А. В. Колесников отмечал гибриды P. Pallasiana Lamb. и P. pithyusa Stev.

Сосна Палласа встречается далеко за пределами ее естественного ареала в северном направлении. Авторы наблюдали куртину семе-ноносящих деревьев в возрасте спелости на территории Рязанской обл. в музее-заповеднике «Усадьба С. Н. Худекова», заложенную во второй половине XIX в. (рис. 1).

По большинству изученных признаков насаждения сосны Палласа из нижнего, среднего и верхнего ярусов горного макросклона достоверно различаются (нередко на уровне подвидов) и являются самостоятельными высотными популяциями [8]. Главная причина внутривидовой изменчивости горных растений – высота местнос- ти над уровнем моря, а основной фактор дифференциации популяции – естественный отбор. Это подтверждают результаты интродукционного испытания (1978–1984 гг.) 50 тыс. сеянцев, взятых из 15-ти высотных популяций сосны крымской в 13-ти флористических районах бывшего СССР [9]. На основании исследований Ю. К. Подгорного и А. А. Высоцкого в посевах сосны крымской под Воронежем сделаны выводы: генетическая закрепленность низкой продуктивности популяции сосны Палласа из верхнего пояса Крымских гор подтверждается тем, что сеянцы одинакового возраста в сравнительных посевах популяций верхнего пояса менее высокорослые, более ветвистые и искривленные и имеют менее «свежий» и «здоровый» цвет хвои, чем сеянцы из среднего пояса [10]. Поэтому популяции из верхнего пояса Крымских гор, несмотря на высокую зимостойкость, менее перспективны для лесоразведения, чем популяции среднего пояса. Для лесоразведения в ЦЧР наибольший интерес представляют популяции сосны Палласа из верхней зоны среднего пояса Крымских гор, а для озеленения, где высокая продуктивность необязательна, – наиболее зимостойкие популяции верхнего пояса.

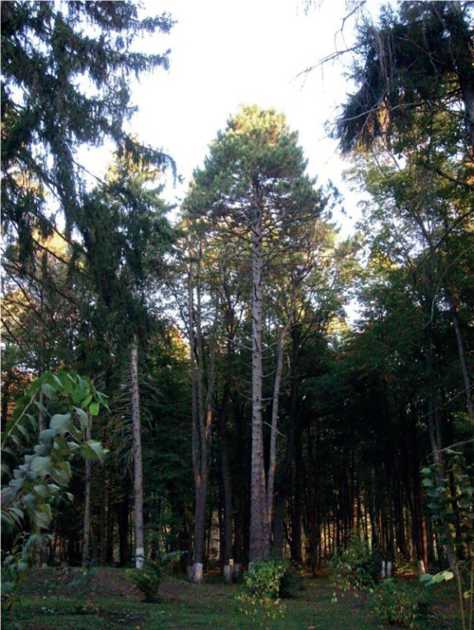

Важнейший показатель жизнедеятельности растений в конкретных экологических условиях – их водный режим. Устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды во многом зависит от качественного состояния воды в клетках и тканях растений. Поэтому сравнительная характеристика водного режима интродуцированных и аборигенных древесных пород оказывает большое влияние на оценку их адаптационных возможностей. При изучении коллекционных насаждений дендрария Лесостепной опытно-селекционной станции установлено, что содержание общей воды в хвое разных видов сосны в течение вегетационного периода не постоянно [11]. В условиях лесостепи у исследованных пород, как правило, влажность хвои увеличивается к концу июля и снижается к сентябрю (рис. 2).

Причем у разных пород это происходит по-разному. Так, наиболее заметное снижение общей воды характерно для сосен румелийской, кедровой сибирской, Веймутовой и черной. У ос-

Рис. 1. Куртина сосны Палласа на территории Рязанской обл. в музее-заповеднике «Усадьба С. Н. Худекова» (фото С. В. Левин)

Рис. 2. Влажность хвои исследуемых видов сосен

1 августа

5 сентября

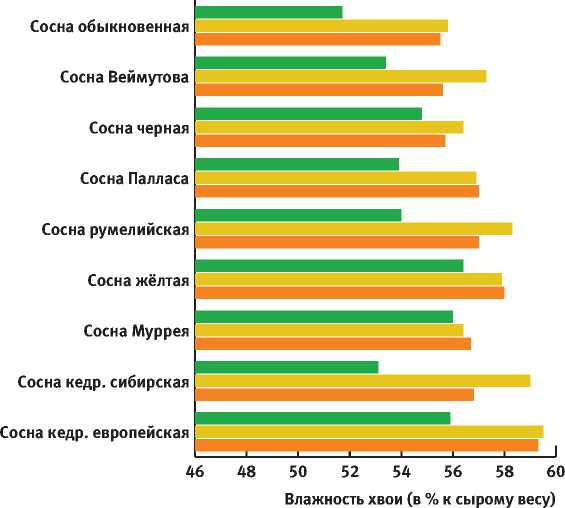

тальных видов сосны к сентябрю изменения влажности в хвое менее существенны, а у сосен Палласа, желтой и Муррея влажность незначительно возрастает. Количество связанной воды в большей части исследованных видов сосны снижается к концу июля и увеличивается к сентябрю (рис. 3).

Исключение составляют сосны Муррея и Веймутова, у которых снижение влажности

20 мая 1 августа 5 сентября

Рис. 3. Динамика доли связанной воды в хвое исследуемых видов сосен

продолжается в сентябре. У сосны обыкновенной количество связанной воды остается на одном уровне в течение всего вегетационного периода. Это указывает на хорошую сбалансированность показателей водного режима сосны обыкновенной и на ее лучшую адаптирован-ность к данным экологическим условиям. Из всех остальных видов наиболее близки по сбалансированности водного режима сосны Пал-ласа и черная.

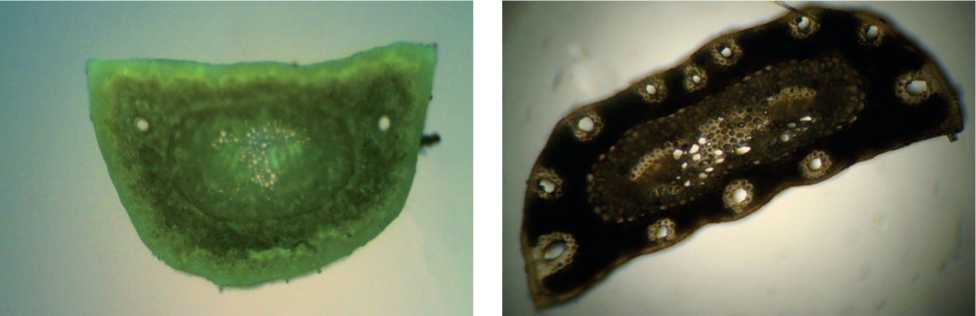

Специфика водного режима у сосен связана с анатомическим строением их хвои. Характерная черта строения хвои длиннохвойных сосен – мощность покровных тканей. Покровные ткани сосны Палласа развиты лучше, чем у обыкновенной и желтой. У сосны обыкновенной при хорошем развитии ассимиляционных и проводящих тканей очень слабые покровные ткани, что может объяснить низкую водоудерживающую способность и повышенную интенсивность транспирации по сравнению с этими показателями у длиннохвойных сосен (рис. 4).

Массивные лесные насаждения, защитные или озеленительные посадки с участием в их составе сосны Палласа произрастают практически во всех областях ЦЧР: Воронежской, Курской, Белгородской – 57,8 га, 30,9 и 12,8 га соответственно [5].

Многие из насаждений достигли возраста естественной спелости, и постепенно происходит их распад. В связи с этим неотложная задача

АБ

Рис. 4. Поперечный разрез хвои: а) Pinus nigra subsp. рallasiana Lamb.; б) Pinus sylvestris (фото С. В. Левин)

заключается в использовании их в качестве маточников для создания лесосеменной базы. В ином случае ценнейший генофонд, прошедший многолетние испытания и показавший высокую устойчивость и продуктивность, может быть безвозвратно утерян.

Объекты и методика исследования

Методология исследований базируется на межпопуляционной и внутрипопуляционной изменчивости сосен, взаимосвязи генотипа и фенотипа, обобщающем и сравнительном анализе развития сосен обыкновенной и Палласа. Она позволяет решать теоретические и практические вопросы интродукции, селекции и репродукции сосны Палласа.

Отбор деревьев – кандидатов в плюсовые проводили в соответствии с регламентирующими документами, применяемыми в отношении насаждений местных лесообразующих пород. К категории кандидатов в плюсовые относили деревья, по высоте и диаметру превышающие средние показатели насаждений [12–14].

Оперативное лесопатологическое обследование проводили по методике Рослесхоза с целью определения очагов вредителей и болезней и общего состояния насаждений лесообразующего экзота. При этом устанавливали состояние популяций вредителей, степень и при- чины усыхания деревьев и захламлённость насаждений.

В опытных культурах, где интродуцированные древесные породы представлены небольшими участками, проводили сплошной перечет деревьев.

Объекты исследований – лесные насаждения сосны Палласа разного возраста, расположенные на территории ЦЧР почти на одной географической широте, – сравнивали с насаждениями вида в пределах южных границ его ареала интродукции (Ростовская обл.). Инвентаризацию насаждений сосны Палласа (или крымской) проводили на удаленных друг от друга объектах: в Глушковском участковом лесничестве Рыльского лесничества (Курская обл.), Ко-ротоякском участковом лесничестве Острогожского лесничества (Воронежская обл.), Но-воусманском лесничестве (зеленая зона Воронежа), а также на территории бывшего Облив-ского опытно-производственного хозяйства ВНИАЛМИ (Ростовская обл.) [5]. Таксационные характеристики насаждений сосны Палла-са приведены в табл. 1.

О росте сосны Палласа на ранних этапах ее интродукции на территориях Глушковского и Новоусманского лесничеств имеются сведения в работе [15]. Так, в возрасте 25 лет у с. Карыш (Глушковское участковое лесничество, Курская обл.) на свежих серых песках насаждение сосны Палласа II класса бонитета имеет запас

Таблица 1. Таксационная характеристика исследованных насаждений сосны Палласа

|

Местонахождение |

Число деревьев на ПП, шт. |

Возраст, лет |

Средние |

Класс бонитета |

Объем ствола среднего дерева, м3 |

|

|

диаметр, см |

высота, м |

|||||

|

Курская обл., Рыльское лесничество, Глушковское участковое лесничество |

132 |

105 |

37,6 |

28,0 |

II |

1,18 |

|

Воронежская обл., Острогожское лесничество, Коротоякское участковое лесничество |

102 |

56 |

27,7 |

16,2 |

II |

0,3 |

|

Ростовская обл., Обливское ОПХ, в пункте Сосновый |

72 |

110 |

29,4 |

13,9 |

V |

0,53 |

|

Ростовская обл., Обливское ОПХ, за пунктом Сосновый |

20 |

110 |

28,3 |

12,5 |

V |

0,41 |

|

Воронежская обл., Новоусманское лесничество |

79 |

76 |

30,1 |

20,8 |

II |

0,73 |

118 м3/га при густоте 3 175 деревьев на 1 га. При этом культуры сосны обыкновенной здесь относятся к III и IV классам бонитета. В Масловском питомнике (Воронежская обл., Новоусман-ское лесничество) в возрасте 17 лет сосна Палла-са имела высоту 7 м и 9 см в диаметре, что заметно превышает показатели роста древостоев высших классов бонитета (Ia и I) на Ауткинском участке в Крыму: по диаметру – на 96,5% и высоте – на 24,3% [16].

Рис. 5. Насаждение сосны Палласа в Глушковском участковом лесничестве Рыльского лесничества (Курская обл.) (фото С. В. Левин)

Ступень толщины, см

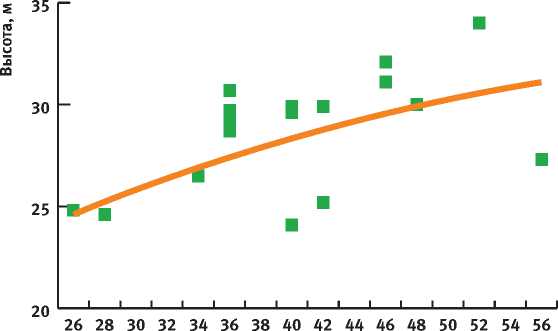

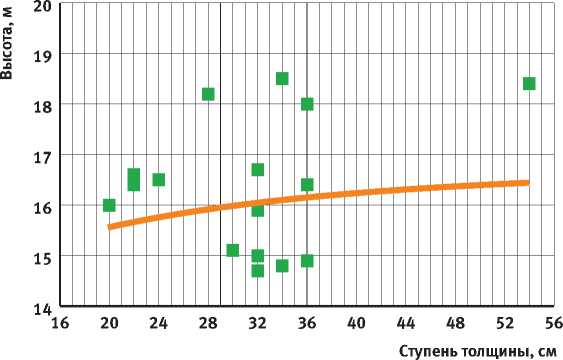

Рис. 6. График высот сосны Палласа в 105-летнем возрасте в Глушковском участковом лесничестве Рыльского лесничества (Курская обл.)

Результаты и обсуждение

В Глушковском участковом лесничестве Рыльского лесничества (Курская обл.) площадь лесных культур сосны Палласа (квартал 128, выдел 27) составляет 0,1 га. Координаты насаждения: N 51°23'308; E 34°29'079. Насаждение расположено на надпойменной террасе р. Сейм, рельеф террасы волнистый, почва дерново-лесная слабо-элювиально-глеевая песчаная (рис. 5). Культуры созданы в 1911 г. посадкой вручную в дно борозды. Возраст – 105 лет. Самосев и подрост отсутствуют. В насаждении сосны Палласа выявлено 2 дерева – кандидата в плюсовые.

График высот насаждения сосны Палласа приведен на рис. 6. Полученные показатели представлены в табл. 2.

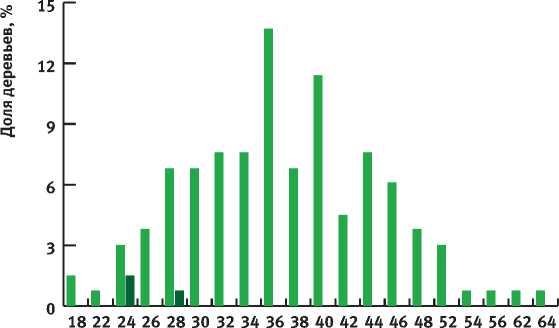

Лесные культуры характеризуются высокой устойчивостью, не отмечено повреждений абиотическими и биотическим факторами, не обнаружено инфекционных заболеваний. Имеются небольшие (1 балл) повреждения семян и шишек смолёвкой. Семеношение в год обследования оценивалось в 1–2 балла. Данные распределения деревьев по категориям санитарного состояния приведены на диаграмме (рис. 7) и в табл. 3.

Кривая графика высот и диаграмма санитарного состояния иллюстрируют адаптационный процесс вида в соответствующих условиях местопроизрастания, приближая его к условиям экологического оптимума.

Можно сравнить средние диаметр и высоту насаждений Глушковского участкового лесничества (37,6 см и 28 м соответственно) с данными, полученными В. Станкевичем в 105-летних насаждениях высших классов бонитета (Ia и I ) Аут-кинского участка Крыма на высоте 700–900 м над ур. моря (диаметр – 42,6 см; высота – 26,8 м) [16]. При этом показатели насаждения такого же возраста II–III классов бонитета Гаспринского участка Крыма на высоте ниже 700 м над ур. моря существенно отличаются (диаметр – 37,1 см; высота – 19,6 м).

Несмотря на высокую вариацию высот в пределах ступеней толщины, лесные культуры сосны

Таблица 2. Статистические показатели средних диаметра и высоты исследованных насаждений

|

Местонахождение объекта |

Возраст, лет |

Таксационный показатель |

Среднее значение |

Среднее квадратическое отклонение |

Коэффициент вариации, % |

Точность опыта, % |

|

Курская обл., Рыльское лесничество, |

105 |

Высота, м |

28±0,7 |

2,8 |

10 |

2,5 |

|

Глушковское участковое лесничество |

Диаметр, см |

37,6±1,9 |

7,8 |

21 |

5,1 |

|

|

Воронежская обл., Острогожское лесниче- |

56 |

Высота, м |

16,1±0,3 |

1,3 |

8 |

1,9 |

|

ство, Коротоякское участковое лесничество |

Диаметр, см |

27,7±1,9 |

7,8 |

29 |

7 |

|

|

Ростовская обл., Обливское ОПХ, |

110 |

Высота, м |

12,5±0,4 |

1,7 |

14 |

3,2 |

|

за нас. пунктом Сосновый |

Диаметр, см |

28,3±1,3 |

5,8 |

20 |

4,6 |

|

|

Ростовская обл., Обливское ОПХ, |

110 |

Высота, м |

13,9±0,4 |

1,8 |

13 |

2,9 |

|

в нас. пункте Сосновый |

Диаметр, см |

29,4±1,2 |

6,1 |

21 |

4,1 |

|

|

Воронежская обл., |

76 |

Высота, м |

20,8±0,2 |

2,0 |

9 |

1,0 |

|

Новоусманское лесничество |

Диаметр, см |

30,0±0,8 |

6,8 |

22 |

2,6 |

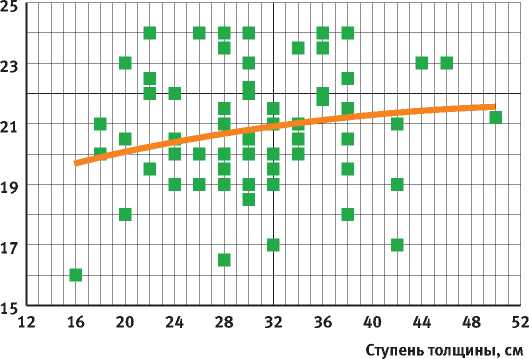

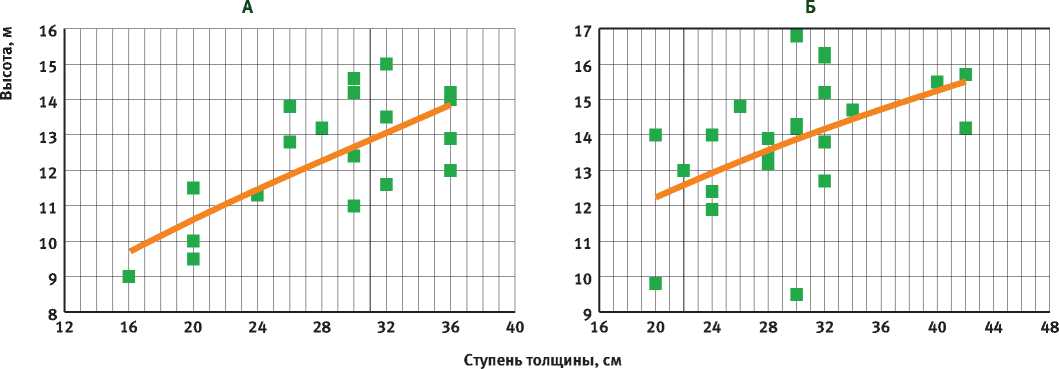

Палласа на территории Новоусманского лесничества в возрасте 76 лет характеризуются II классом бонитета (см. табл. 1, рис. 8 и 9). Их показатели (диаметр – 30,1 см и высота 20,8 м) превышают значения насаждений соответствующего класса бонитета и возраста на Гаспринском участке в Крыму (диаметр – 28,1 см и высота – 15,5 м).

Культуры сосны Палласа произрастают в кв. 82 Коротоякского участкового лесничества Острогожского лесничества (Воронежская обл.). Координаты участка: N 50°53'567; E 38°51'800. Культуры созданы в 1961 г. рядовой посадкой с размещением посадочных мест 1,5 х 0,5 м. Возраст насаждения – 56 лет. Рельеф – ровный, почвы – чернозем выщелоченный среднемощный глинистый.

Ступень толщины, см

1 категория санитарного состояния

2 категория санитарного состояния

Рис. 7 . Диаграмма санитарного состояния сосны Палласа в Глушковском участковом лесничестве

Таблица 3. Распределение деревьев сосны Палласа в обследованных насаждениях по категориям санитарного состояния

|

Местонахождение |

Число деревьев |

Из них по категориям состояния, |

% |

Средняя катего- |

||||

|

на ПП, шт. |

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

рия состояния |

|

|

Курская обл., Рыльское лесничество, Глушковское участковое лесничество |

132 |

97,8 |

2,2 |

- |

- |

- |

- |

1,02 |

|

Воронежская обл., Острогожское лесничество, Коротоякское участковое лесничество |

102 |

98 |

2 |

- |

- |

- |

- |

1,02 |

|

Ростовская обл., Обливское ОПХ, за нас. пунктом Сосновый |

20 |

75 |

25 |

- |

- |

- |

- |

1,25 |

|

Ростовская обл., Обливское ОПХ, в нас. пункте Сосновый |

72 |

76,9 |

- |

16,5 |

3,3 |

- |

3,3 |

1,56 |

|

Воронежская обл., Новоусманское лесничество |

79 |

81 |

13,9 |

5,1 |

- |

- |

- |

1,24 |

Рис. 8. Насаждение сосны Палласа в Новоусманском лесничестве в возрасте 76 лет (фото С. В. Левин)

Высота, м

. 9. График высот сосны Палласа в возрасте 76 лет

Новоусманском лесничестве

в

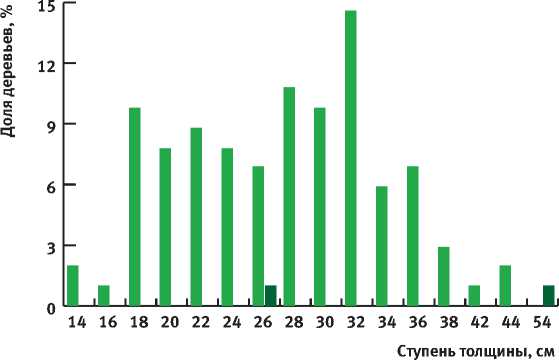

Результаты исследований насаждений сосны Палласа приведены выше (см. табл. 1 и 2), график высот насаждения сосны Палласа приведен на рис. 10. Популяция устойчива, повреждений абиотическими и биотическим факторами не обнаружено (рис. 11, см. табл. 3).

Таксационные показатели и распределение деревьев сосны Палласа в обследованных культурах по категориям санитарного состояния подтверждают возможность успешного произрастания вида в соответствующих условиях. Насаждения Коротоякского участкового лесничества в 56-летнем возрасте имели средние диаметр 27,7 см и высоту 16,2 (см. табл. 2). А по данным В. Станкевича, насаждения средних классов бонитета (II–III) на Гаспринском участке Крыма на высоте ниже 700 м над ур. моря в возрасте 55 лет имели средние высоту (10,2 м) и диаметр (19,7 см) [16].

На территории бывшего Обливского опытнопроизводственного хозяйства ВНИАЛМИ (Ростовская обл.) обследованы насаждения сосны Палла-са в двух массивах: в черте населенного пункта Сосновый и за его пределами (рис. 12). Координаты насаждения: N 48°39'707; E 42°11'498. В насаждении выявлено 3 дерева – кандидата в плюсовые.

Культуры созданы в 1907 г. рядовой посадкой с размещением посадочных мест 3,0 х 1,5 м. Возраст насаждения – 110 лет. Рельеф – ровный, почва – дерново-степная связнопесчаная. Самосев и подрост в насаждении присутствует единично.

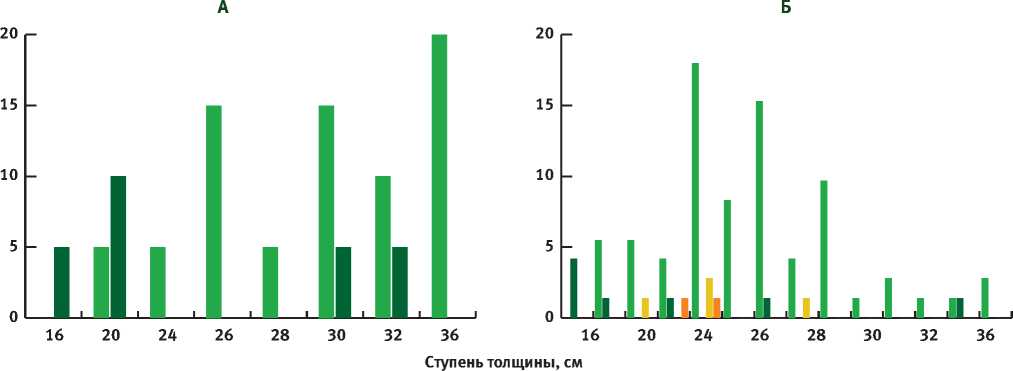

Таксационные показатели насаждения приведены в табл. 1 и 2, а графики высот – на рис. 13А .

Обе популяции достаточно устойчивы. В зависимости от расположения насаждений по отношению к населенному пункту Сосновый наблюдается разница в таксационных показателях, что объясняется антропогенной нагрузкой. Отмечены небольшие механические повреждения (1 балл), но повреждений неблагоприятными биотическими факторами, инфекционных заболеваний и энтомовредителей не обнаружено (рис. 14, табл. 3).

Незначительное число сухостойных и отсутствие поврежденных деревьев указывают на хорошее состояние насаждений. На пробных площадях преобладают деревья 1 и 2 категории санитарного состояния, что также указывает на биологическую устойчивость насаждений. Семено-шение в год обследования и в предшествующие годы оценивалось как низкое – 1 балл.

* *

*

Характер распределения деревьев сосны Палласа по категориям санитарного состояния и незначительная разница таксационных показателей на объектах свидетельствуют об устойчи- вости вида к антропогенной нагрузке, что очень важно при создании насаждений в зеленых зонах населенных пунктов, подтверждая ранее полученные данные в пределах южного ареала интродукции вида [18–20].

Значения таксационных показателей насаждений зависят от многих факторов: климатических, эколого-биологических особенностей породы, способа закладки объекта и др. (см. табл. 1–3). Возраст насаждений на опытных объектах изменяется от 56 до 110 лет, средний диаметр – от 27,7 до 37,6 см, средняя высота – от 12,5 до 28,0 м (см. табл. 1, 2). Исследованные насаждения имеют или II, или V классы бонитета. Если проанализировать полученные данные на объектах на территории ЦЧР и расположить их по возрасту, то можно отметить, что производительность насаждений в возрасте 56, 76 и 105 лет соответствует II классу бонитета, несмотря на значительную удаленность их друг от друга.

Сосна Палласа отзывчива на благоприятные изменения экологических условий. Полученные данные подтверждают это. Объём ствола среднего дерева колеблется от 0,41 м3 в насаждении 110-летнего возраста (Обливское ОПХ Ростовской обл.) до 1,18 м3 в насаждении 105-летнего возраста (Рыльское лесничество Курской обл.).

Селекционная характеристика, приведенная в табл. 4, показывает, что по качеству и продуктивности основная часть исследованных насаждений отнесится к категории нормальные.

Рис. 12 . Насаждение сосны Палласа в Обливском ОПХ: А – в черте населенного пункта Сосновый, Б –за пределами населенного пункта Сосновый (фото С. В. Левин)

Рис. 10. График высот 56-летних культур сосны Палласа в Острогожском лесничестве Воронежской обл.

■ 1 категория

■ 2 категория

Рис. 11 . Диаграмма санитарного состояния сосны Палласа в Острогожском лесничестве

Б

Рис.13. График высот сосны Палласа в возрасте 110 лет: А – в черте населенного пункта Сосновый; Б – за пределами населенного пункта Сосновый

Доля деревьев, %

1 категория 2 категория

3 категория 4 категория

Рис.14. Диаграмма санитарного состояния сосны Палласа : А – в черте населенного пункта Сосновый; Б – за пределами населенного пункта Сосновый

Значительный возраст обследованных насаждений позволяет обоснованно судить об устойчивости сосны Палласа к климатическим условиям региона исследований. Это открывает возможность использования данной породы для создания высокопродуктивных лесных культур в значительных объемах. Учитывая выводы, что практически в любом родовом комплексе наиболее адаптивные виды отличаются сравнительно меньшей энергией роста, и наоборот [21], можно сделать заключение: потенциальные возможности роста и развития сосны Пал-ласа при благоприятных климатических услови- ях не ниже, чем у сосны обыкновенной. При этом одна из важных особенностей сосны Пал-ласа – ее бесспорная способность образовывать разнообразные и устойчивые фитоценозы с лесообразующими породами с индифферентными или взаимно стимулирующими взаимоотношениями [6, 22].

Выводы

Анализ ранних (до 1941 г.) литературных источников подтверждает перспективность приме-

Таблица 4. Селекционная характеристика исследованных насаждений

Исследования на пробных площадях подтверждают успешную адаптацию сосны Палласа. Об этом свидетельствует динамика таксационных показателей насаждений на территории ЦЧР с учетом возраста по сравнению с показателями насаждений на территории Ростовской обл., где сосна Палласа применяется для лесораз- ведения и восстановления погибших насаждений сосны обыкновенной, а также насаждений, произрастающих в естественном ареале (Крым).

Исследованные насаждения сосны Палласа, прошедшие этап жесткого естественного отбора, являются ценными объектами для выделения генетического материала, устойчивого к неблагоприятным экологическим факторам, вредителям и болезням.

Список литературы Биоэкологические особенности интродукции вида сосны палласа в Центрально-Черноземном регионе России

- Рекомендации по защите хвойных пород от корневой губки в лесах европейской части России/сост. Е. В. Кобец. -ВНИИЛМ: Пушкино, 2001. -16 с.

- Лукин, А. В. Южноевропейские и средиземноморские хвойные породы в Центрально-Черноземных областях РСФСР/А. В. Лукин//Генетика, селекция, семеноводство и интродукция лесных пород. -Вып. 3. -Воронеж, ЦНИИЛГИС, 1976. -С. 99-104.

- Методика проведения единовременной инвентаризации интродуцированных лесных пород. -М., 1986. -17 с.

- Провести интродукцию лесных пород с улучшенными хозяйственно-ценными признаками, их первичное испытание и создать маточные и семенные плантации: отчет о НИОКР/ЦНИИЛГиС. -Воронеж, 1990. -90 с.

- Интродукция перспективных интродуцентов для целей лесовосстановления, лесоразведения и озеленения (промеж.): отчет о НИОКР/ВНИИЛГИСбиотех; рук. А. Н. Одинцов. -Воронеж, 2015. -226 с.

- Соколов, С. Я. Ареалы деревьев и кустарников СССР: в 3-х тт./С. Я. Соколов, О. А. Связева, В. А. Кубли//Тиссовые -кирказоновые. -Т. 1 -Л.: Наука,1977. -164 с.

- Коропачинский, И. Ю. Естественная гибридизация древесных растений И. Ю. Коропачинский, Л. И. Милютин. -Новосибирск: Акад. Изд-во «Гео», 2006. -224 с.

- Подгорный, Ю. К. Закономерности формирования популяционной структуры горных растений и пути их использования в интродукции, селекции, охране генофондов (на примере сосны крымской): автореф. дис. … д-р биол. н.: 03.00.05/Ю. К. Подгорный. -М., 1995. -52 с.

- Подгорный, Ю. К. Некоторые теоретические предпосылки аналитической селекции горных перекрестноопыляющихся растений на популяционном уровне/Ю. К. Подгорный//Разработка основ систем селекции древесных пород: тез. докл. совещ. (Рига, 22-25 сентября 1981). -ч. 1. -Рига: Силава, 1981. -С. 22-27.

- Подгорный, Ю. К. Устойчивость экоклонов Pinus Pallasiana Lamb. из Крыма в сравнительных посевах под Воронежем/Ю. К. Подгорный, А. А. Высоцкий//Экология. -1980. -№ 6. -С. 39-45.

- Уваров, Л. А. Некоторые характеристики водного режима интродуцированных древесных пород в условиях лесостепи/Л. А. Уваров, А. Б. Беляев, П. Б. Буданцев//Генетика, селекция, семеноводство и интродукция лесных пород. -Воронеж: ЦНИИЛГИС, 1977. -С. 104-109.

- Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации. -М.: ВНИИЦлесресурс, 2000. -198 с.

- Указания о порядке отбора и учета лесосеменных объектов в Российской Федерации. -М.: ВНИИЦлесресурс, 1995. -29 с.

- Вересин, М. М. Справочник по лесному селекционному семеноводству/М. М. Вересин, Ю. П. Ефимов, Ю. Ф. Арефьев. -М.: Агропромиздат, 1985. -245 с.

- Альбенский, А. В. Разведение быстрорастущих и ценных деревьев и кустарников/А. В. Альбенский, А. Е.Дьяченко. -М.: Огиз-сельхозгиз, 1940. -223 с.

- Каппер, О. Г. Хвойные породы/О. Г. Каппер. -М.-Л.: Гослесбумиздат,1954. -303 с.

- Левин, С. В. Адаптация сосны Палласа (Рinus Рallasiana Lamb.) в Центрально-Черноземном регионе России/С. В. Левин, В. И. Пащенко//Тр. Кубанского ГАУ -2017. -Вып. 4(67). -С. 126-132.

- Левин, С. В. Исследование антропогенного воздействия на формирования сосновых насаждений/С. В. Левин//Научный вестник Луганского НАУ. -2011. -Вып. 25. -С. 119-123.

- Левин, С. В. Особенности развития сосны крымской в очагах корневой губки на севере степи Украины (Луганская область)/С. В. Левин, Г. И. Скокова//Научный вестник Луганского НАУ. -2012. -Вып. 36. -С. 89-92.

- Левiн, С. В. Особливостi росту сосен кримської та звичайної осередках корневої губки Схiднобайрачного Степу України/С. В. Левiн, Я. Д. Фучило//Науковий вiстник НУБiП України. -2012. -Вип. 171/2. -С. 162-166.

- Калуцкий, К. К. Биоэкологические особенности лесной интродукции/К. К. Калуцкий, Н. А. Болотов//Лесная интродукция. -Воронеж: ЦНИИЛГИС, 1983. -С. 4-14.

- Левин С.В., Состояние насаждений сосны крымской с сосной обыкновенной в зависимости от развития корневой системы/С. В. Левин, Г. И. Скокова//Научный вестник Луганского НАУ. -2011. -Вып. 25 -С. 113-118.