Биоэкологические особенности развития основных сосущих вредителей в садах Псковской области

Автор: Макарова М.А.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Физиология, биохимия и защита растений

Статья в выпуске: 3 (12), 2008 года.

Бесплатный доступ

В результате многолетних исследований изучены основные особенности биологии и экологии яблонной медяницы на фоне фенологического развития растения-хозяина.

Короткий адрес: https://sciup.org/147123314

IDR: 147123314 | УДК: 635-2:632.7

Текст научной статьи Биоэкологические особенности развития основных сосущих вредителей в садах Псковской области

В условиях Северо - Запада России Псковская об ласть является благоприятной для промышленного садоводства . Здесь имеются насаждения специали зированных хозяйств , а также большая часть терри тории пригодна для любительского и приусадебно го садоводства .

С экономической точки зрения самообеспечение экологически чистой плодовой продукцией крайне необходимо , а существующие в данном регионе традиции садоводства позволяют восстановить са доводство как доходную отрасль сельскохозяйст венного производства в местных условиях .

Агротехнические приемы , применяемые для стимулирования плодоношения ( удобрения , пести циды ) оказывают большое влияние на динамику численности вредителей и обуславливают необхо димость ее изучения на современном , качественно новом , уровне возделывания яблоневых садов .

Исследования по изучению фауны сосущих вре дителей плодовых культур проводились в 20002006 годах в промышленных и неплодоносящих садах Псковской области . При проведении иссле дований были использованы основные методиче ские указания по выявлению вредителей сельскохо зяйственных культур .

Среди наиболее важных сосущих вредителей можно назвать яблонную медяницу и красного плодового клеща . Они наиболее опасны и вредо носны во всех типах садов , так как могут влиять на закладку урожая последующих двух лет .

Яблонная медяница в сильной степени связана с кормовым растением , а точнее с определенными стадиями развития органов растения жесткой син хронизацией своего жизненного цикла . Обитание внутри почек , бутонов , цветков в период личиноч ного развития позволяет выживать в экстремальных условиях , периодически изменяющихся в условиях Северо - Западной зоны ( Емельянов В . А ., 1995).

В результате многолетних исследований изуче ны основные особенности биологии и экологии яб лонной медяницы на фоне фенологического разви тия растения – хозяина : динамика отрождения личи нок яблонной медяницы из яиц весной и откладки их осенью , сроки появления нимф .

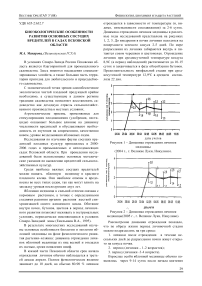

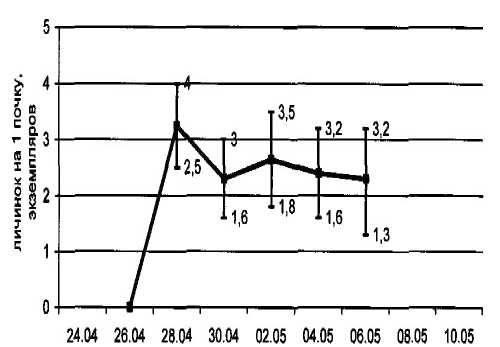

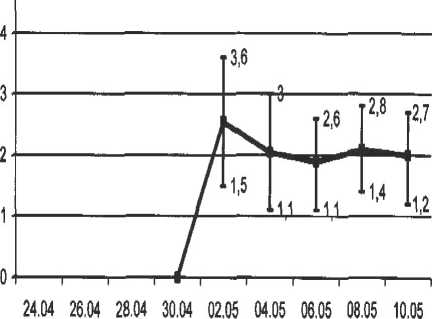

В южной части Псковской области срок начала отрождения личинок обычно наблюдается в третьей декаде апреля. Полное фенологическое явление занимает до 10 дней, но обычно 80-90 % личинок отрождается в зависимости от температуры (и, видимо, интенсивности сокодвижения) за 2-6 суток. Динамика отрождения личинок медяницы в различные годы исследований представлена на рисунках 1, 2, 3. До внедрения в почки личинки находятся на поверхности зеленого конуса 2-5 дней. По мере разрыхления их личинки забираются внутрь и питаются соком черешков и цветоножек. Отрождение личинок при среднесуточной температуре воздуха 8,9С (в период наблюдений) растягивается до 10-15 суток и заканчивается в фазу обособления бутонов. Продолжительность нимфальной стадии при среднесуточной температуре 12,9ºС в среднем составляла 22 дня.

даты учетов

Рисунок 1 – Динамика отрождения личинок медяницы

(2004 г ., г . Великие Луки , Никулино ).

^ дэты учетов

Рисунок 2 – Динамика отрождения личинок медяницы (2005 г ., г . Великие Луки , Никулино ).

Рассмотрение динамики отрождения показало , что по образу жизни период личиночной стадии можно подразделить на три срока :

-

1. личинки после отрождения в течение не скольких дней до разрыхления почки живут откры то на конусе почки .

-

2. период ( личинки – 1-2 возрастов );

-

3. период ( личинки -3-4 возраста ).

Взрослые особи яблонной медяницы обычно появлялись через 9-14 суток после начала цветения яблони. Они иммигрируют на травяную растительность, а затем в августе-сентябре месяцах возвращаются на яблоню для откладки яиц.

даты учетов

Рисунок 3 – Динамика отрождения личинок медяницы (2006 г ., г . Великие Луки , Никулино )

Наблюдения , проведенные в Псковской области за численностью растительноядных и хищных кле щей на яблоне , показывают глубокую перестройку в акароценозе . Эти изменения однотипно проходят как в садах промышленного типа , где , как правило , регулярно интенсивно проводятся химические об работки , так и в заброшенных садах .

Чередование периодов депрессии и массовых размножений красного плодового клеща является неотъемлемой стороной его существования . От единичной встречаемости до пика численности проходит 2-3 года , численность вредителя возрас тает с 5-8 до 120-260 яиц на десятисантиметровую ветвь . В первый подъема численности очаги с вы сокой плотностью яиц составляют 2-3% деревьев в саду , на второй год - до 10% деревьев , на третий год – на всех деревьях ( Емельянов В . А ., 1995). В тече ние сезона плотность популяции красного плодово го клеща претерпевает характерные изменения . Весной после окончания цветения в связи с ростом листьев и перераспределением на них клещей она заметно снижается .

В условиях Псковской области начало откладки диапаузирующих красного плодового клеща отме чено в первой декаде июня . В период откладки яиц и появления новых поколений численность клеща на яблоне увеличивается и в июле - начале августа достигает максимума , после чего резко падает . На чиная с июля , но преимущественно в августе – сен тябре самки перебираются на ветви и откладывают там диапаузирующие яйца .

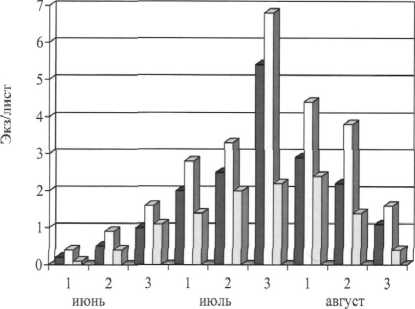

При ухудшении условий питания возможно снижение жизнеспособности таких яиц, и это может проявляться в период зимовки. В пробах, взятых на разных деревьях с высокой плотностью клещей, наибольшей жизнеспособностью отличались яйца, отложенные в ранние сроки и при сравнительно благоприятных условиях питания (пробы, взятые в первой декаде июня). Так в 2000 году численность живых диапаузирующих яиц красного плодового клеща в зависимости от расположения на ветви дерева, составляла в различных частях кроны от 12 до 116 экземпляров, погибших – от 47 до 216 экземпляров. В последующие годы исследований наблюдалось уменьшение численности красного плодового клеща (рис.4). М ожно считать, что растение может выступать как естественный регулятор плотности сосущих вредителей яблони.

■ 2004 02005 0 2006

Рисунок 4 – Динамика численности красного плодового клеща в условиях Псковской области в 2004-2006 г .

Характер перизимовки и погодные условия веге тационного периода сказываются на численности основных видов сосущих вредителей сада . В связи с тем , что красный плодовый клещ относится к гиг рофильным видам , во влажные годы можно ожи дать увеличения его численности .

Группа сосущих вредителей имеет мало естест венных врагов , и частые вспышки численности свидетельствуют о нестабильности садового биоце ноза и его несбалансированности даже в тех садах , где никогда не применяются пестициды . Названные вредители периодически размножаются выше уров ня ЭПВ и при этом требуется антропогенное вме шательство для сохранения урожая . Знания биоэко - логических особенностей названных вредителей увеличивают эффективность проводимых защитных мероприятий в саду , способствуют при этом полу чению экологически чистой продукции и оздоров лению окружающей среды .

Список литературы Биоэкологические особенности развития основных сосущих вредителей в садах Псковской области

- Бондаренко, Н.В. К методике учета красного плодового клеща.//Защита растений от вредителей и болезней.-1961.-№9.-С.45-46.

- Емельянов, В.А. Биологическое обоснование системы защиты яблони от главнейших вредителей на Северо-Западе России: Автореферат дис.на соиск. Учен. степени д-ра биол. наук/С-П., гос. Агр. ун-т.; ВГСХА-СПб.,1995.-38с.