Биоэкологические особенности водяного ореха (Trapa natans L., Trapaceae) в бассейне Среднего Дона (Волгоградская область)

Автор: Жигачева О.И.

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Биология и биотехнология

Статья в выпуске: 1 (3), 2012 года.

Бесплатный доступ

Излагаются результаты исследования особенностей биологии и экологии водяного ореха в бассейне Среднего Дона в пределах Волгоградской области. Приводятся данные по морфологии генеративных особей и их пространственной организации. Результаты оценки потенциальной и реальной семенной продуктивности объясняют наблюдаемые в природе резкие колебания численности популяций этого растения.

Биология и экология водяного ореха, структура побегов, антэкология, диссеминация, вопросы охраны

Короткий адрес: https://sciup.org/14967359

IDR: 14967359 | УДК: 581.51(470.45)

Текст научной статьи Биоэкологические особенности водяного ореха (Trapa natans L., Trapaceae) в бассейне Среднего Дона (Волгоградская область)

Водяной орех ( Trapa natans L . s. l.) встречается в Волгоградской области в немногих пунктах. Основные его местообитания приурочены к бассейну Среднего Дона и в небольшой степени – к бассейну Волги [4, с. 25–27].

Если география распространения вида в регионе на настоящее время более или менее ясна, то его биоэкологические особенности изучены явно недостаточно, о чем наглядно свидетельствует анализ научных данных.

В ходе геоботанических исследований в области с 1935 по 1941 г. сотруднику кафедры ботаники Сталинградского пединститута А.Э. Линду удалось выявить гетерогенность его популяций в бассейне Среднего Дона по размерам плодов и морфологии листовой пластинки [1].

Позднее, в 2002–2003 гг., в ходе специальных исследований состояния популяций T. natans В.А. Сагалаевым были изучены причины, влияющие на характер распространения растения в пределах региона [2, с. 43–44; 3, с. 89–90]. Было показано преобладание гидрологических факторов среди причин, обусловливающих характер приуроченности водяного ореха к тем или иным местообитаниям [2; 3]. Снижение уровня антропогенной нагрузки, связанное с перманентным кризисом в сельском хозяйстве, способствовало возрастанию числа местонахождений вида [2, с. 44]. Кроме того, отмечается высокая пластичность водяного ореха и его способность образования амфибийной формы [3, с. 88–90].

Материалы и методы

Биоэкологические особенности водяного ореха изучались в условиях Среднего Дона в июле – августе 2011 г. в модельных популяция T. natans на р. Дон в Серафимовичском р-не (х. Рыбный), на р. Хопер в Кумылженском р-не (ст-ца Букановская) и на р. Медведица у г. Жир-новска. В ходе полевого сезона закладывались геоботанические площадки, изучалась динамика роста и строение особи T. natans, собирались плоды водяного ореха, которые затем проращивались в камеральных условиях. Также с апреля по сентябрь 2011 г. (вегетационный период водяного ореха) производились регулярные замеры температуры воды в местах естественного произрастания водяного ореха. Неоценимую помощь в этом оказали сотрудник Нижнехоперского природного парка Л.В. Бородина и жительница г. Жирновска Т.Н. Сагай, которым автор считает своим долгом выразить искреннюю признательность.

Полученные результаты и их обсуждение

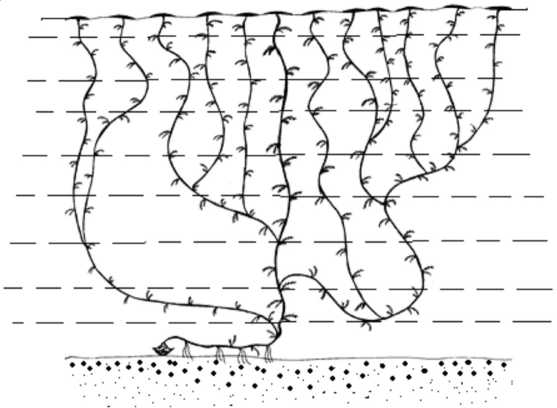

Особенности биоморфологии Trapa natans L. s. l. Водяной орех – однолетнее растение (рис. 1). Его длинный тонкий стебель удерживается в грунте с помощью якоря – прошлогоднего ореха, снабженного специальными гарпунообразными выростами. Стебель покрыт подводными фотосинтезирующими листьями, рассеченными на волосовидные доли. У их основания формируются придаточные корни. Листья, плавающие на поверхнос- ти воды, широкоромбические, по краям зубчатые, плотные, темно-зеленые.

Плавающие листья располагаются на длинных черешках, на которых заметны вздутия – скопления воздухоносной ткани аэренхимы, помогающей листьям держаться на воде. Черешок тем длиннее, чем старше лист. Когда на растении формируются и вызревают тяжелые плоды, воздухоносные полости в черешках увеличиваются, чтобы удержать розетку листьев на плаву. На одном материнском растении за счет ветвления главного побега может формироваться до 15 и даже более дочерних розеток, которые также плодоносят (см. рис. 2).

Биоэкологические особенности водяного ореха. Собранные в природе плоды водяного ореха выращивались в лаборатории в камеральных условиях. Эксперимент проводился с сентября 2011 г. по январь 2012 года. Предварительно орехи выдерживались в течение 1,5–3 месяцев в холодильнике в водной среде при температуре 4–8 °С. Затем плоды помещали в аквариум при температуре воды 9–10 °С. Для успешного проращивания водяного ореха в условиях эксперимента использовался аквариумный компрессор, который обеспечивал имитацию проточности водоема и дополнительное насыщение воды кислородом. При данных условиях первый водяной орех пророс к началу ноября.

Рис. 1. Внешний вид водяного ореха ( T. natans ) *

* Источник: [5].

Рис. 2. Схема строения куста водяного ореха в подводном положении (ориг.). Местонахождение: урочище «Орлова коса» у ст-цы Букановская Кумылженского р-на

Результаты эксперимента не подтверждают имеющиеся в литературе сведения об утрате плодами всхожести после их хранения при температуре ниже 8–10 °С [5, с. 459].

После прорастания первого плода большая часть оставшихся плодов проросла через неделю. Из 100 поставленных на проращивание водяных орехов взошло только 10 плодов.

Оставшиеся 90 % непросших плодов не утратили всхожести (их зародыши были жизнеспособными). Как свидетельствуют научные данные [4], определенный процент плодов никогда не прорастает в первый год, но способность к прорастанию у них сохраняется и реализуется в течение последующих нескольких лет. Для водяного ореха, являющегося однолетним растением и размножающего с помощью семян, это имеет особое значение, так как обеспечивает возобновление популяции в случаях катастрофических нарушений созревания семян под воздействием неблагоприятных факторов [5, с. 459].

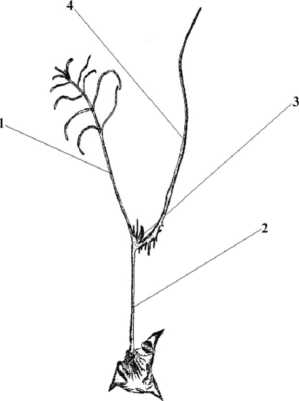

При прорастании внутри оболочки плода остается одна (большая) семядоля; другая (рудиментарная) выходит вместе с «гипокотилем» и почечкой наружу и защищает последнюю при прохождении сквозь толщу ила [там же, с. 459].

Первым при прорастании ореха снаружи появляется корешок, который начинает расти не вниз, как у других растений, а вверх. За корешком следует вторая (редуцированная) нитевидная семядоля. Возле семядоли заклады- вается почка, из которой в дальнейшем развивается подводный побег, а затем и система ветвящихся побегов. Позднее корень начинает изгибаться вниз и, описав дугу, внедряется в грунт. Благодаря такому маневру листья выносятся ближе к поверхности воды (см. рис. 3).

Морфологическая природа участка побега между основной (большой) семядолей, остающейся в орехе, и второй (рудиментарной), выносимой за пределы плода, остается неясной. В литературе описание деталей строения проростка водяного ореха отыскать не удалось. Функционально этот участок соответствует гипокотилю проростков двудольных растений. Однако его истинная морфология нуждается в специальном исследовании и тщательном изучении.

Эксперимент по проращиванию водяного ореха в искусственных условиях был повторно поставлен зимой 2011 г. после неудачной аналогичной попытки в 2010 г. прорастить плоды T. natans. Зимой 2010 г. температура воды в аквариуме в момент эксперимента была гораздо выше и держалась в пределах 15–20 °С. Кроме того, не устанавливались аквариумные фильтры, в результате чего все экспериментальные плоды 2010 г. не проросли и сгнили. По-видимому, водяной орех может прорастать только в проточных или полу-проточных условиях при температуре не выше 10 °С. Учитывая результаты эксперимента, можно предположить, что T. natans прорастает в природных водоемах при сходных тем- пературах, которые соответствуют концу апреля, когда температура воды устанавливается в пределах 9–12 °С. Это предположение согласуется с прямым наблюдением за появлением первых проростков Trapa в конце апреля (24–28 апреля 2009 г.) с использованием драги в р. Дон близ х. Рыбный Серафимович-ского р-на (устное сообщение В.А. Сагалаева).

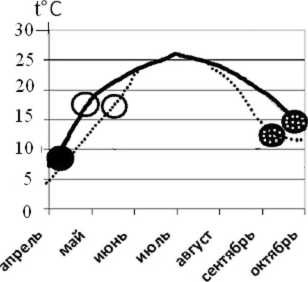

Прямыми наблюдениями за растением в природе установлено, что оно начинает цвести в конце мая – начале июня. Основываясь на наблюдениях за температурой воды в Хопре и Медведице, можно констатировать, что оптимальная температура для цветения Trapa колеблется в пределах от 16 до 23 °С. Водяной орех сбрасывает созревшие плоды в конце сентября – начале октября до наступления первых заморозков (рис. 4).

Анализ описаний геоботанических площадок дает некоторое представление о фито-ценотическом окружении водяного ореха. Обычно он произрастает в сообществе следующих гидро- и гигрофитов: близ берега – густые заросли рогоза ( Typha latifolia L. ), тростника ( Phragmites communis Trin.), сусака зонтичного ( Butomus umbellatus L.); на открытых местах; единичными большими группами встречаются листья кубышки ( Nuphar luteum Sm.), многокоренник ( Lemna polyrrhiza L.) , ряска ( Lemna minor L.), рдест блестящий ( Potamogeton lucens L.), спирогира ( Spirogyra sp.); из растений второго подводного яруса отмечены рдест пронзенноли-стный ( Potamogeton perfoliatus L.), роголистник ( Ceratophyllum demersum L.), наяда ( Najas major All.).

Рис. 3. Проросток водяного ореха (ориг.) в возрасте 12 дней:

1 – первый лист; 2 – «гипокотиль»; 3 – верхушечная почка и вторая редуцированная семядоля; 4 – корень

------ р. Хопер

......- р. Медведица фточка прорастания

Т. natans

Q точка цветения “ Т. natans

Ф точка опада

Т. natans

Рис. 4. График температуры воды в р. Хопер и Медведица в течение вегетационного сезона 2011 года. Отмечены точки начала прорастания плодов, начала цветения и завершения опада созревших плодов водяного ореха

Учет средней плотности популяций Trapa в 2010–2011 гг. показал, что на р. Дон в Серафимовичском р-не на 1 м2 этот показатель составил 20 розеток, на р. Хопер в Ку-мылженском р-не – 30 розеток, на р. Медведица у г. Жирновска на той же площади насчитывалось 23 розетки. При этом следует иметь в виду, что розетки в пределах учетной площадки могут принадлежать одному или нескольким соседним материнским растениям (см. рис. 2).

Заключение

Очевидно, что проблемы особенностей биоэкологии водяного ореха в бассейне Среднего Дона еще очень далеки от окончательного разрешения и требуют дальнейших исследований. Однако уже сейчас ясно, что T. natans, будучи однолетним аэрогидатофи-том, чутко реагирует в ходе своего онтоморфогенеза и развития на факторы природной среды. Его адаптации к выживанию в условиях проточных и полупроточных водоемов региона проявляются в синхронизации ритмов развития с климатическими условиями, гидрологией речных систем, а также в пластичности онтоморфогенеза. Эмпирические данные и результаты специальных экспериментов позволяют выявить ранее неизвестные детали онтоморфогенеза этого растения, а также обращают внимание на некоторые не выясненные до конца вопросы биоэкологии водяного ореха.

Список литературы Биоэкологические особенности водяного ореха (Trapa natans L., Trapaceae) в бассейне Среднего Дона (Волгоградская область)

- Линд, А. Водяной орех в Сталинградской области/А. Линд//Природа. -1945. -№ 5. -С. 77-78.

- Сагалаев, В. А. Водяной орех, или чилим (Trapa natans L. s. l., Trapaceae) в Волгоградской области и проблемы его охраны/В. А. Сагалаев//Поволжский экологический вестник. -2004. -Вып. 10. -С. 39-45.

- Сагалаев, В. А. Особенности экологии Trapa natans L. s. l. (Trapaceae) в Волгоградской области/В. А. Сагалаев//Инновационные технологии в экологическом образовании: пути, формы и методы их реализации: материалы науч.-практ. конф. (Волгоград, апр. 2004 г.). -Волгоград: Перемена, 2004. -С. 88-90.

- Сагалаев, В. А. Распространение водяного ореха (чилима) (Trapa natans L. s. l.) в прошлом и настоящем на территории Волгоградской области и вопросы его охраны/В. А. Сагалаев, О. И. Жигачева//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11, Естественные науки. -2011. -№ 1 (1). -С. 23-29.

- Титова, Г. Е. Адаптивные возможности и репродуктивная стратегия водноореховых (Trapaceae)/Г. Е. Титова, А. А. Захаров//Эмбриология цветковых растений, терминология и концепция. В 3 т. Т. 3. Системы репродукции. -СПб.: Мир и Семья, 2000. -С. 451-469.