Биоэкология северной популяции сливовой плодожорки Grapholitha funebrana Tr. (Lepidoptera: Tortricidae) в условиях Центрально-Нечерноземной зоны России

Автор: Зейналов А.С.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Биопрепараты и биозащита

Статья в выпуске: 5 т.53, 2018 года.

Бесплатный доступ

Изменение климата, в том числе устойчивое повышение температуры в северных широтах, приводит к существенным изменениям в экосистемах. В северном направлении расширяются ареалы сельскохозяйственных культур, выращиваемых ранее в южной и средней зоне России. Вместе с ними на новые территории проникают опасные вредители, например сливовая плодожорка Grapholitha funebrana Tr. При массовом повреждении растений сливы этим вредителем потери урожая достигает 80 % и более. Для обеспечения рентабельности производства требуется проводить не менее 3-4 обработок за вегетационный сезон. Применяют как химические, так и экологически безопасные методы защиты, в том числе половые феромоны фитофага. Для успешной защиты сливы от плодожорки необходимо подробно изучить биологические и экологические особенности развития вредителя в конкретной зоне его распространения. В Центрально-Нечер-ноземной зоне такие исследования ранее не проводились. Мы впервые установили, что сливовая плодожорка широко распространилась в Центрально-Нечерноземной зоне и развивается здесь в двух поколениях...

Северные популяции, феромонные ловушки, сумма эффективных температур, динамика лёта

Короткий адрес: https://sciup.org/142216594

IDR: 142216594 | УДК: 634.22:632.78:632.92:632.936 | DOI: 10.15389/agrobiology.2018.5.1080rus

Текст научной статьи Биоэкология северной популяции сливовой плодожорки Grapholitha funebrana Tr. (Lepidoptera: Tortricidae) в условиях Центрально-Нечерноземной зоны России

Изменения климата, происходящие в последние десятилетия, а также удлинение вегетационного периода приводят к дисбалансу в среде обитания живых организмов, нарушая порядок взаимоотношений между ними (1-4). Погодные аномалии, повышение температуры, сдвиги в количестве осадков, что приводит к колебаниям других факторов среды, на которые живые организмы реагируют в зависимости от присущей им экологической пластичности и адаптационных возможностей, приводят к качественно новым преобразованиям в экосистемах (5-8). Аналогичную динамику можно наблюдать и в агроэкосистемах, в том числе в насаждениях садовых культур. Влияние меняющегося климата на эти системы стало заметно с начала 1980-х годов (9-11).

Потепление климата, с одной стороны, способствует продвижению ряда культур, выращиваемых в южной и средней зоне садоводства, в северные регионы, с другой — приводит к проникновению на новые территории вредных организмов. В частности, в Центрально-Нечерноземной зоне происходят заметные изменения в биоэкологии фитофагов и патогенов, удлиняется период их вредоносности, появляются новые, нетипичные для региона вредители и патогены, активизируются те вредные организмы, которые ранее имели второстепенное значение. Появление новых сортов и модификации технологий выращивания благоприятствуют этому процессу (11-13).

Существенным метаморфозам подвергаются видовой состав вредных организмов сливы, степень их опасности и хозяйственная значимость. Так, поврежденность плодов сливовой плодожоркой ( Grapholitha funebrana Tr.) и потери урожая от этого фитофага в разных регионах (14, 15) — до 80 % и более, а для обеспечения рентабельности производства культуры приходится применять не менее 3-4 химических обработок за вегетационный сезон (16-19). Для регулирования численности и предотвращения потерь урожая от плодожорки предлагаются экологичные методы борьбы, в том числе нарушение химических коммуникаций, феромонную дезориентацию и массовый отлов самцов (20-22), применение оофагов (23) на основе мониторинга популяций вредителей (24). Однако особенности биоэкологии и связанной с ней вредоносности фитофага в Центрально-Нечерноземной зоне до сих пор не изучены.

В настоящей работе мы впервые установили, что сливовая плодожорка широко распространилась в Центрально-Нечерноземной зоне и развивается здесь в двух поколениях. Определены пределы суммы эффективных температур для начала вылета бабочек перезимовавшего поколения, формирования двух поколений, начала откладки яиц и отрождения гусениц вредителя. Установлена минимальная температура воздуха для активного лета бабочек северной популяции и динамика лета в течение вегетационного периода, которые значительно отличаются от показателей для южной зоны.

Нашей целью было изучение биоэкологии сливовой плодожорки в Центрально-Нечерноземной зоне и оценка динамики развития этого фитофага в течение вегетационного сезона.

Методика . Обследования проводили в двух плодоносящих насаждениях сливы (лабораторный участок и демонстрационный сад) Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питом-ниководства (ВСТИСП, Ленинский р-н, Московская обл.) в 2015-2017 годах. Динамику лета G. funebrana отслеживали с помощью феромонных ловушек треугольной формы Атракон-А (АО «Щелково Агрохим», Россия) с размером клеевого вкладыша 10½17 см. Для привлечения самцов использовали феромонный препарат Денацил-П (АО «Щелково Агрохим», Россия), диспенсер — резиновая капсула, пропитанная действующим веществом (половым феромоном) Z8 (додецилацетат, 1 мг/диспенсер). Феромонные ловушки развешивали на высоте 2 м непосредственно перед цветением сливы сортов раннего срока созревания (Утро, Опал, Скороплодная). Диспенсеры пинцетом размещали в центре клеевого вкладыша, меняли через каждый 6 нед (клеевые вкладыши — по мере загрязнения). Осмотр феромонных ловушек и учет отловленных самцов до вылета первых бабочек проводили ежедневно, в конце лета II поколения (с начала II декады сентября) — через 1 сут, а в остальное время — 2-3 раза в неделю. До использования диспенсеры хранили в холодильнике.

Для установления срока начала откладки яиц самками через 2 сут после вылета первых бабочек с 10 деревьев, равномерно распределенных по двум диагоналям насаждения, отбирали 400 листьев и столько же завязей (после их образования). Отбор осуществляли ежедневно, по 10 шт. с четырех сторон каждого учетного дерева. Образцы исследовали под микроскопом МБС-10 (ОАО «ЛЗОС», Россия). Начало отрождения гусениц устанавливали, ежедневно (начиная с 4-х сут после обнаружения первых яиц фитофага) просматривая по 400 завязей,

Вычисляли средние по датам наблюдений (выборочная средняя x ) и стандартное отклонение по каждому участку наблюдений ( а ). Корреляцию между численностью отловленных самцов I и II поколений сливовой плодожорки и суммами эффективных температур в период интенсивного лета (СЭТ 1 и СЭТ 2) анализировали по Б.А. Доспехову (25) с использованием пакета программы Microsoft Exсel. Корреляции считали статистически значимыми при доверительной вероятности P = 99 %.

Результаты . В период с конца 1980-х до начале 1990-х годов северной границей распространения G. funebrana считались 52 ° с.ш., а в пределах Орловской, Курской, Воронежской областей и северной части Белгородской области вредитель развивался в I поколении (26-28). Однако в настоящее время сливовая плодожорка проникла и интенсивно развивается в Центрально-Нечерноземной зоне, в том числе в Московской области (55 ° с.ш.). Даже в условиях аномально холодного вегетационного сезона 2017 года (табл. 1) она давала не одно, а два поколения.

1. Показатели средней температуры и осадков за вегетационные периоды 20152017 годов в Ленинском районе Московской области (по данным метеостанции аэропорта Домодедово, Московская обл.)

|

Параметр |

Год |

Месяц |

|||||

|

апрел |

ь май |

июнь |

июль |

август |

сентябрь |

||

|

Многолетняя |

Средняя температ 6,7 13,2 |

ур а, ° С 17,0 |

19,2 |

17,0 |

11,3 |

||

|

Фактическая |

2015 |

6,1 |

14,3 |

18,0 |

18,1 |

17,6 |

13,8 |

|

2016 |

8,1 |

15,0 |

18,2 |

20,9 |

19,5 |

11,4 |

|

|

2017 |

5,3 |

10,9 |

14,5 |

17,9 |

18,8 |

13,0 |

|

|

Отклонение |

2015 |

- 0,6 |

+1,1 |

+1,0 |

-1,1 |

+0,6 |

+2,5 |

|

2016 |

+1,4 |

+1,8 |

+1,2 |

+1,7 |

+2,5 |

+0,1 |

|

|

2017 |

- 1,4 |

- 2,3 |

- 2,5 |

- 1,3 |

+1,8 |

+1,7 |

|

|

Многолетние |

37 |

Осадки, мм 50 |

80 |

85 |

82 |

68 |

|

|

Фактические |

2015 |

44 |

119 |

94 |

121 |

14 |

88 |

|

2016 |

34 |

63 |

61 |

122 |

167 |

59 |

|

|

2017 |

79 |

84 |

140 |

105 |

68 |

38 |

|

|

От многолетних, % |

2015 |

119 |

238 |

117 |

142 |

17 |

129 |

|

2016 |

92 |

126 |

76 |

144 |

204 |

87 |

|

|

2017 |

214 |

168 |

175 |

124 |

83 |

56 |

|

Безусловно, температурный режим, в частности сумма эффективных температур (СЭТ), оказывает доминирующее воздействие на темпы развития фитофага в разные фазы, но существенное влияние имеют также осадки, влажность и сочетания указанных факторов. Динамика развития сливовой плодожорки в условиях стабильно теплой погоды в течение вегетации сглаживается. То есть для каждого поколения начало л¸та, один пик и снижение численности четко выделяются, как это отмечено в северной Италии, южной части Болгарии (29, 30), ряде регионов Чехии и Словакии (31). Разрабатываемые в этих условиях модели динамики развития плодожорки относительно суммы эффективных температур хорошо коррелируют с фактической ситуацией в конкретной зоне (29), но не могут быть универсальными для регионов, где климатические и географические условия существенно различаются (31).

В северных регионах в зависимости от погодных условий года наблюдается более сложная динамика развития G. funebrana, нередко с несколькими подъемами и снижением численности в период л¸та одного поколения, что отмечается, начиная с лесостепной зоны Украины (30, 32). В отличие от южной и средней зоны садоводства, где суммы эффективных температур к началу лета бабочек перезимовавшего поколения имеют более или менее близкие показатели по годам, в Центрально-Нечерноземной зоне они сильно колеблются. В 1980-е годы л¸т бабочек перезимовавшего поколения G. funebrana начинался при накоплении СЭТ выше 10°С в пределах 105-120 °С (28). По данным И.В. Шевчука с соавт. (30), в условиях лесостепной зоны Украины бабочки перезимовавшего поколения вылетают при СЭТ 45,5-47,0 °С, а в Болгарии этот показатель составляет 32,667,6 °С. По сравнению с началом 1960-х годов в зоне северной лесостепи Украины бабочки вылетают на 33-36 сут раньше, а л¸т завершается значительно позже, в начале или середине октября. Авторы связывают это с глобальными изменениями климата.

По нашим данным, в 2015 году СЭТ выше 10 ° С к началу лета бабочек G. funebrana составила 159,8 ° С (1 июня), в 2016 году — 86,9 ° С (18 мая), в 2017 году — 59,4 ° С (23 мая). Начало вылета бабочек также значительно варьировало по годам и приходилось на фенофазы начало цветения, окончание цветения или образование завязей у поздних сортов сливы Память Тимирязева, Ренклод тамбовский, Алексий. Максимальный и минимальный показатели СЭТ за 3 года различались в 2,7 раза. Также варьировали по годам сроки начала откладки яиц самками вредителя (в 2015 году — 4 июня при СЭТ 185,6 ° С, в 2016 году — 24 мая при СЭТ 105,4 ° С, в 2017 году — 30 мая при СЭТ 102,6 ° С) и начала отрождения первых гусениц (в 2015 году — 12 июня при СЭТ 240,1 ° С, в 2016 году — 3 июня при СЭТ 191,2 ° С, в 2017 году — 16 июня при СЭТ 147,7 ° С).

С одной стороны, это указывает на высокую экологическую пластичность фитофага, оперативно реагирующего на фактические изменения окружающей среды и гармонизирующего свое развитие с оптимальными для себя условиями, с другой — на продолжение адаптации в пределах нового ареала. В условиях резких изменений погоды, присущих Нечерноземной зоне России, определение начала л¸та сливовой плодожорки только по СЭТ не гарантирует достаточно высокой точности и может служить, как и фенофаза развития растений, ориентиром для планирования, но не проведения защитных мероприятий. На динамику развития фитофага значительное влияние оказывают и другие климатические факторы, в том числе разность дневной и ночной температур, их значение и распределение по дням, интенсивность и продолжительность осадков, наличие и сила ветра и т.д. Более достоверные сведения о динамики л¸та бабочек можно получить с помощью феромониторинга (20, 21), а мероприятия по защите урожая от вредителя должны проводится по совокупности полученных данных (24), в том числе по результатам визуального наблюдения.

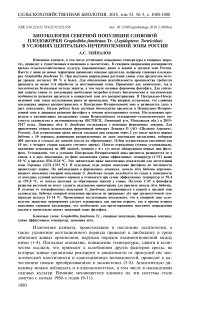

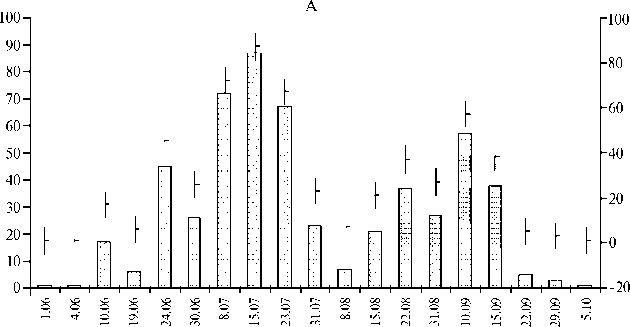

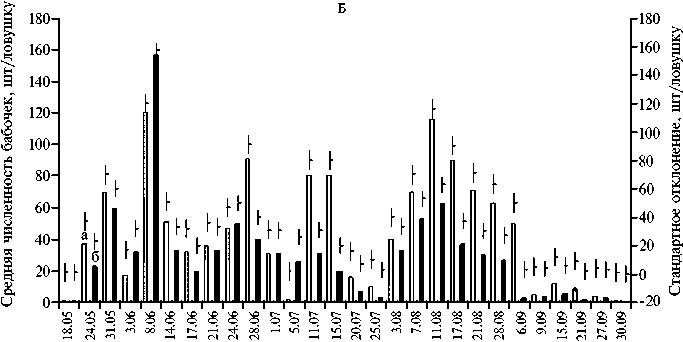

Л¸т сливовой плодожорки в 2015 году продолжался в течение 127 сут, в 2016 году — 136 сут, в 2017 году — 132 сут, то есть более чем 4 мес (рис.). Период вылета бабочек перезимовавшего поколения занимал около 1,5-2 мес. Через 3-5 сут после вылета самки приступали к откладке яиц. Продолжительность периода эмбрионального развития и развития гусениц в зависимости от условий погоды составила соответственно от 1 нед до 12 сут и от 17-20 сут до 1 мес. Известно, что развитие в стадии куколки происходит 1,5-2 нед, а продолжительность жизни бабочек в разных условиях колеблется от 4-5 до 15 сут (26-28).

При наличии одной генерации численность бабочек не могла зна- чительно повыситься после середины августа—начала сентября, а л¸т продолжится до начала октября. То есть в условиях Центрально-Нечерноземной зоны сливовая плодожорка давала за год не одно, а два поколения. Вторая генерация могла быть полной или факультативной в зависимости от сложившихся условий (погода и кормовая база).

Динамика лета сливовой плодожорки ( Grapholitha funebrana Tr.) в 2015 (А) , 2016 (Б) и 2017 (В) годах (числе н ность в среднем на 1 ловушку) на лабораторном участке (а) и в демонстрационном саду (б) ( x ± σ , Ленинский р-н, Московской обл.)

В 2015-2016 годах погодные условия благоприятствовали развитию

I и II поколения G. funebrana, но период созревания и сбора урожая наступил значительно раньше, чем в 2017 году. В этих условиях I поколение было более многочисленным. Это, в частности, объясняется и тем фактом, что даже в южных регионах от 25 до 55 % гусениц каждого поколения уходит на зимнюю диапаузу (разумеется, кроме последнего поколения, которое полностью диапаузирует) (28).

В 2017 году, несмотря на аномальные для этого периода холода до середины лета в сочетании с продолжительными сильными дождями (см. табл. 1), л¸т бабочек, начавшийся 23 мая, продолжался непрерывно. Бабочки I (перезимовавшего) поколения достигли максимальной численности в феромонных ловушках в конце июня—начале июля (см. рис.). Относительно высокая численность колебалась в зависимости от погодных условий (с двумя пиками), но сохранилась до середины III декады июля. В дальнейшем она снижалась до середины I декады августа, достигнув своего минимума. Однако процесс не прерывался, а усиливался с началом л¸та бабочек II (летнего) поколения. В этот период погода резко изменилась: осадков стало меньше, температура воздуха значительно превышала среднемноголетние данные. В сложившихся условиях большая часть гусениц I поколения не диапаузировала, а дала начало II поколению сливовой плодожорки. В результате оно оказалось более многочисленным, чем I поколение. Наряду с изменением погоды этому способствовала обильная кормовая база, поскольку срок созревания и сбора урожая задержался примерно на 3 нед, а на поздних сортах плоды оставались до начала октября. Высокую численность бабочек II поколения (тоже с двумя пиками) отмечали до второй половины II декады сентября c изменениями в зависимости от погодных условий. В дальнейшем численность вредителя постоянно и резко снижалась, и последние бабочки были зафиксированы в конце сентября—начале октября.

В аномальных погодных условиях весны и первой половины лета 2017 года обнаружились некоторые важные особенности в биоэкологии вредителя. Бабочки сохраняли активность л¸та при средней температуре воздуха 11-14 ° С. В начале июня, когда среднесуточная температура воздуха опускалась ниже 10 ° С и не поднималась выше 12,9 ° С, они не прерывали л¸т в отличие от традиционного вредителя в этой зоне яблонной плодожорки Cydia ( Laspeyresia ) pomonella L. (ее л¸та не наблюдали).

Мы установили, что в Центрально-Нечерноземной зоне при накоплении СЭТ выше 10 ° С до 854-1124 ° С развивалось два поколения сливовой плодожорки — перезимовавшее и летнее. Аналогичные показатели для лесостепной зоны Украины — 1231-1353 ° С (30), что подчеркивает высокую экологическую пластичность G. funebrana . При этом величина СЭТ 854 ° С была зафиксирована в 2017 году, когда II поколение превзошло перезимовавшее по численности. Однако следует подчеркнуть, что в 2017 году СЭТ в период интенсивного лёта летнего поколения на 148,7 ° С превышала значение СЭТ периода интенсивного л¸та перезимовавшего поколения (в 2015 и 2016 годах — соответственно на 10 и 7,3 ° С). Анализ множественной корреляции между численностью I и II поколений в период интенсивного л¸та и соответствующими величинами СЭТ также показал более тесную связь между численностью летнего поколения и СЭТ 2 (табл. 2). Мы обнаружили средние по силе положительные корреляции между численностью I и II поколений, а также СЭТ 1 и численностью II поколения. При высокой СЭТ 1 (в пределах оптимальной температуры для фитофага 23-29 ° С) развитие ускорялось и гусеницы, закончившие питание раньше, могли окукливаться и дать начало II поколению. Уменьшение

СЭТ 1 сдвигало формирование и созревание урожая на более поздние сроки, то есть влияло на кормовую базу (с учетом сортового фактора, активности энтомофагов и энтомопатогенов) и в сочетании с более высокой СЭТ 2 стимулировало окукливание гусениц и вылет бабочек II поколения.

-

2. Корреляция между СЭТ 1, СЭТ 2 и численностью самцов сливовой плодожорки ( Grapholitha funebrana Tr.) I и II поколений (Московская обл., 2015-2017 годы)

|

Показатель |

I поколение |

II поколение |

СЭТ 1 |

СЭТ 2 |

|

I поколение |

1 |

|||

|

II поколение |

0,4361* |

1 |

||

|

СЭТ 1 |

0,3740* |

0,5741* |

1 |

|

|

СЭТ 2 |

0,2492 |

0,5923* |

0,4701* |

1 |

Примечание. СЭТ 1 и СЭТ 2 — суммы эффективных температур выше 10 ° С в периоды интенсивного л¸та бабочек I и II поколений .

* Корреляции статистически значимы при доверительной вероятности Р = 99 %.

Конечно, особенности биоэкологического развития любого организма в условиях конкретной среды обитания определяются взаимодействием комплекса факторов, каждый из которых заслуживает особого внимания, но более существенную роль играют доминирующие. Используя данные по исходной численности фитофага и ее взаимосвязи с показателями СЭТ, можно прогнозировать и предварительно планировать необходимые защитные мероприятия, однако их кратность и конкретные сроки следует устанавливать с учетом результатов феромониторинга.

Таким образом, сливовая плодожорка Grapholitha funebrana Tr. в Центрально-Нечерноземной зоне России развивается не в одном, а в двух поколениях. Начало л¸та бабочек перезимовавшего поколения зависит от погодных условий весеннего периода, сильно колеблется по годам и происходит при СЭТ выше 10 ° С от 59,4 до 159,8 ° С (от начала цветения до образования завязей сливы). Для развития двух поколений G. funebrana в Центрально-Нечерноземной зоне требуется СЭТ выше 10 ° С в пределах 854-1124 ° С, а лёт бабочек может продолжаться при среднесуточной температуре воздуха 11-14 ° С. Второе поколение G. funebrana в некоторые годы может превосходить по численности первое, что требует проведения соответствующих мероприятий по борьбе с вредителем, которые способствуют не только сохранению урожая и обеспечению высокого качества плодов, но и значительному снижению зимующего запаса фитофага.

Список литературы Биоэкология северной популяции сливовой плодожорки Grapholitha funebrana Tr. (Lepidoptera: Tortricidae) в условиях Центрально-Нечерноземной зоны России

- Menzel A. Trends in phenological phases in Europe between 1951 and 1996. Int. J. Biometeorol., 2000, 44(2): 76-81 ( ) DOI: 10.1007/s004840000054

- Кожаринов А.В., Минин А.А. Современные тенденции в состоянии природы русской равнины. В сб.: Влияние изменения климата на экосистемы. М., 2001: 17-23.

- Delbart N., Picard G., Toan T.L., Kergoats L., Quengan S., Woodwand I., Dye D., Fedotova V. Spring phenology in Boreal Eurasia over a nearly century time scale. Glob. Change Biol., 2008, 14(3): 603-614 ( ) DOI: 10.1111/j.1365-2486.2007.01505.x

- Thuiller W., Lavergne S., Roquet C., Boulangeat I., Lafourcade B., Araujo M.B. Consequences of climate change on the tree of life in Europe. Nature, 2011, 470(7335): 531-534 ( ) DOI: 10.1038/nature09705

- Phenology and climate change/X. Zhang (ed.). Croatia, 2012 (doi: 10.5772/2146).

- Инсаров Г.Э., Борисова О.К., Корзухин М.Д., Кудеяров В.Н., Минин А.А., Ольчев А.В., Семенов С.М., Сирин А.А., Харук В.И. Природныеэкосистемысуши. В сб.: Методы оценки последствий изменения климата для физических и биологических систем. М., 2012: 190-265.

- Phenology: an integrative environmental science/M.D. Schwartz (ed.). Springer, Netherlands, 2013 ( ) DOI: 10.1007/978-94-007-6925-0

- Cahill A.F., Aiello-Lammens M.E., Caitlin F.M., Hua X., Karanewsky C.J., Ryu H.Y., Sbeglia G.C., Spagnolo F., Waldron J.B., Wiens J.J. Causes of warm-edge range limits: systematic review, proximate factors and implications for climate change. J. Biogeogr., 2014, 41(3): 429-442 ( ) DOI: 10.1111/jbi.12231

- Мусолин Д.Л., Саулич А.Х. Современное изменение климата и насекомые: кто-то теряет, а кто-то находит. Мат. XV съезда Русского энтомологическогообщества. Новосибирск, 2017: 340-341.

- Зейналов А.С. Экологические и фитосанитарные последствия изменения климата в насаждениях плодовых культур. Успехи современной науки, 2017, 9(2): 94-100.

- Зейналов А.С., Грибоедова О.Г. Некоторые особенности биоэкологии северных популяций обыкновенной грушевой медяницы Psyllapyri L. Садоводство и виноградарство, 2016, 3: 35-40.

- Koltun N., Yarchakovskaya S. Mass trapping of Synanthedon tipulifornis on blackcurrants and Grapholithafunebrana on plums with pheromone glue traps in Belarus. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 2006, 14(Suppl. 3): 175-180.

- Шевчук И.В., Сатина Г.М., Денисюк А.Ф. Защита сливы от плодоповреждающих вредителей в северной части лесостепи Украины. Вестник защиты растений, 2014, 1: 53-58.

- Игнатова Е., Карпун Н., Пятнова Ю., Вендило Н. Пути защиты биоценозов от вредных насекомых на юге России. Международный сельскохозяйственный журнал, 2015, 3: 60-63.

- Andreev R., Kutinkova H. Possibility of reducing chemical treatments aimed at control of plum insect pest. Proc. IX International Symposium on plum and prune genetics, breeding and pomology (Palermo, Italy, March 16-19, 2008). Acta Hortic., 2010, 874: 215-220 ( ) DOI: 10.17660/ActaHortic.2010.874.29

- Sciarretta A., Trematerra P., Baumgärtner J. Geostatistical analysis of Cydia funebrana (Lepidoptera: Tortricidae) pheromone trap catches at two spatial scales. American Entomologist, 2001, 47(3): 174-184 ( ) DOI: 10.1093/ae/47.3.174

- Настас Т. Альтернативные методы подавления численности Grapholitha funebrana Tr. Ştinţaagricolă, 2012, 1: 26-29.

- Toshova T., Subchev M. Circadian rhythm and female calling and mating behaviour in Procridinae (Lepidoptera: Zygaenidae). Acta Entomology Bulg., 2005, 11: 57-64.

- Subchev M., Toshova T., Koshio C., Franke S., Trӧger A., Twele R., Franke W., Picket J.A., Wadhams L.J., Woodcock C.M. Identification and biological activity of sex pheromone components from females of the plum moth Illiberis rotundata Jordan (Lepidoptera: Zygaenidae: Procridinae). Chemoecology, 2009, 19(1): 47-54 ( ) DOI: 10.1007/s00049-009-0008-8

- Дерибизов В.Е. Эффективность метода дезориентации при различной численности лета сливовой плодожорки в условиях прикубанской зоны садоводства Краснодарского края. Агро XXI, 2010, 1-3: 6-7.

- Пятнова Ю.Б., Кислицына Т.И., Войнова В.Н., Каракотов С.Д., Плетнев В.А., Вендило Н.В., Лебедева К.В., Велчева Н., Станева Е. Испытания феромона восточной и сливовой плодожорок для контроля численности методом дезориентации. Защита и карантин растений, 2013, 8: 33-35.

- Tuca O., Stan C., Mitrea I. Monitoring the Flight of Trichogramma dendrolimi Mats. in a plum orchard in order to establish the setup scheme for the plates with Anagasta kuhniella Zell. Eggs. 2nd EUFRIN Plum and Prune-Working-Grupp meeting on present constraints of plum growing in Europe (Craiova, Romania: Jul 20-22, 2010). Acta Hortic., 2012, 968: 161-166 ( ) DOI: 10.17660/ActaHortic.2012.968.22

- Samietz J., Hoehn H., Razavi E., Schaub L., Graf B. Decision support for sustainable orchard pest management with the Swiss forecasting system SOPRA. 2nd International symposium on horticulture in Europe (SHE) (Angers, France: Jul 01-05, 2012). Acta Hortic., 2015, 1099: 383-390 ( ) DOI: 10.17660/ActaHortic.2015.1099.44

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М., 1985.

- Мигулин, А.А., Осмоловский Г.Е., Литвинов Б.М., Покозий И.Т., Поспелов С.М. Сельскохозяйственная энтомология. М., 1983.

- Бондаренко Н.В., Поспелов С.М., Персов М.П. Общая и сельскохозяйственная энтомология. М., 1983.

- Васильев В.П., Ливщиц И.З. Вредители плодовых культур. М., 1984.

- Butturini A., Tiso R., Molinari F. Phenological forecasting model for Cydiafunebrana. Bulletin OEPP, 2000, 30(1): 131-136 ( ) DOI: 10.1111/j.1365-2338.2000.tb00865.x

- Шевчук И.В., Кутинкова Х. Сезонная динамика лёта сливовой плодожорки Grapholitha funebrana Tr. (Lepidoptera: Tortricidae) на феромонные ловушки в садовых агроценозах. Вестник защиты растений, 2011, 1: 51-55.

- HrdyI., Kocourek F., Berankova J., Kuldova J. Temperature models for predicting the flight activity of local populations of Cydiafunebrana (Lepidoptera: Tortricidae) in Central Europe. Eur. J. Entomol., 1996, 93: 569-578.

- Зейналов А.С. Особенности развития и регулирование численности сливовой плодожорки Grapholitha funebrana Tr. в Центрально-Нечерноземной зоне. Плодоводство и ягодоводство России, 2017, XXXXVIII(1): 107-110.

- IPCC Summary for policymakers. In: Climate change 2014: Impacts, adaptation, and vulnerability. Part A: Global and sectoral aspects. Contribution of working group II to the fifth assessment report to the Intergovernmental Panel on climate change/C.B. Field, V.R. Barros, D.J. Dokken et al. (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, NY, 2014: 1-32