Биоэлектрические корреляты состояния нейромоторного аппарата больных с церебральным поражением различной этиологии в условиях вазоактивной краниопластики

Автор: Шеин А.П., Криворучко Г.А., Скрипников А.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2004 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - выявить особенности реагирования нейромоторного аппарата больных с последствиями тяжелой ЧМТ (11 человек), недостаточности мозгового кровообращения (19) на проведение комплексного реабилитационного курса с применением оперативной технологии вазоактивной краниопластики. До, в процессе и в различные сроки после лечения пациенты обследовались с использованием методик глобальной ЭМГ - проба «максимальное произвольное напряжение», стимуляционной ЭМГ - регистрация М-ответов, Н-рефлексов. Показано, что в данных условиях одним из факторов, влияющих на степень редукции неврологического дефицита, является этиология заболевания. Выявлено, что при несколько более сохранном исходном состоянии паретичных мышц у больных с ЧМТ, динамика изменений рассмотренных физиологических параметров, имеющая направленность в сторону нормализации функционального состояния нейромоторного аппарата, выраженнее при нетравматическом поражении головного мозга.

Вазоактивная краниопластика, электромиография, гемипарез

Короткий адрес: https://sciup.org/142120733

IDR: 142120733

Текст научной статьи Биоэлектрические корреляты состояния нейромоторного аппарата больных с церебральным поражением различной этиологии в условиях вазоактивной краниопластики

Ишемические состояния головного мозга остаются одной из наиболее актуальных проблем современной медицины, так как в последние годы наблюдается увеличение частоты острых нарушений мозгового кровообращения [3] и черепно-мозговых травм ( ЧМТ ) [2] - основных причин, вызывающих развитие локальной церебральной ишемии.

Каждый год в мире переносят инсульт около 6 млн. человек, а в России – более 450000, то есть каждые 1,5 минуты у кого-то из россиян впервые развивается это заболевание [3]. По данным Министерства здравоохранения РФ, с 1991 по 1996 г. смертность в центральной России от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе от инсульта, увеличилась на 18,2% [9]. По данным ВОЗ, количество больных с острой

ЧМТ увеличивается в среднем на 2% в год [2]. Так, по России частота ЧМТ составляет 4:1000 человек, т.е. 400000 пострадавших в год. Причем около 10% - погибают и столько же становятся инвалидами [4].

В настоящее время в Российском научном центре “Восстановительная травматология и ортопедия” имени академика Г.А. Илизарова разработана, экспериментально обоснована [5] и внедрена в клинику [8, 10, 11] передовая технология реабилитации пациентов с последствиями недостаточности мозгового кровообращения (НМК), тяжелой краниоцеребральной травмы. Методика основана на увеличении объёмного кровотока в ишемизированном участке головного мозга при стимуляции образования сосудистых экстра- интракраниальных анастомозов в процессе создания дистракционного регенерата костей свода черепа в зоне костно-пластической трепанации (или травматическом дефекте) путем перемещения костного лоскута.

В процессе лечения больных со стойкими спастическими гемипарезами важное значение имеют результаты электромиографии ( ЭМГ ), поскольку динамическое исследование функционального состояния нейромоторного аппарата дает ценную информацию, необходимую для выработки эффективной стратегии, тактики реабилитационных мероприятий, осуществления объективного количественного анализа выраженности восстановительных процессов, а также опеределения прогноза для пациента.

Проведенные ранее исследования функционального статуса прооперированных по данной технологии больных подтвердили ее клиническую эффективность [6], однако до настоящего времени остается малоизученной динамика нейрофизиологических показателей в зависимости от характера поражения центральной нервной системы ( ЦНС ).

Цель данного исследования состояла в выявлении особенностей реагирования нейромотор-ного аппарата у больных с центральными гемипарезами различной этиологии в ответ на комплекс реабилитационных мероприятий, основным составляющим которого является курс вазоактивной краниоостеопластики.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Нейрофизиологический контроль осуществлялся у 30 больных (17 - мужского, 13 - женского пола) в возрасте от 16 до 61 года (средний возраст 39,5±2,1 года), проходивших лечение в связи с последствиями церебрального поражения травматического генеза - 11 человек (тяжелая черепно-мозговая травма) и нетравматического - 19 человек (ишемический инсульт - 15, геморрагический инсульт – 3, сосудистая энцефалопатия вследствие арахноидальной кисты теменной области – 1 человек). Средний срок присутствия аппарата на голове пациента 91,9±5,3 дня.

Использовались методики: глобальная ЭМГ -проба «максимальное произвольное напряжение», стимуляционная ЭМГ -регистрация М-ответов 8 мышц верхних конечностей (m. deltoideus, m. Biceps br., m. Triceps br., m. extensor digitorum, m. flexor carpi rad., m. flexor carpi uln., mm. Thenar, mm. Hypothenar), а также 5 мышц – нижних (m. tibialis ant., m. gastrocnemius (cар. lat.), m. rectus fem., m. soleus (проводилась только стимуляционная ЭМГ ), m. biceps fem. (проводилась только глобальная ЭМГ )), Н-рефлексов (m. gastrocnemius (cар.lat.), m. soleus). Больные обследовались на различных этапах лечения: до операции (n1=30), через 1 месяц после наложения аппарата наружной фиксации костей свода черепа (n2=20), после его снятия (n3=26), а также контрольные обследования в срок от 6 месяцев до одного года - «контроль 1» (n 4 =18) и от одного года до 4 лет 10 месяцев - «контроль 2» (n 5 =22). Всего 116 обследований.

Все пациенты имели в неврологическом статусе признаки пирамидной недостаточности (23 человека - правосторонней и 7 - левосторонней) в виде паретических явлений в конечностях

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализируя состояние мышц верхних конечностей исследуемых подгрупп больных, было обнаружено, что по показателю «объединен- по гемитипу различной степени выраженности. Вся выборка больных по этиологическому фактору поражения ЦНС была условно разделена на две подгруппы: больные с последствиями НМК – 19 человек, и перенесшие тяжелую ЧМТ – 11 человек.

Для объективной оценки функционального состояния структур пирамидной системы была разработана [6] методика расчета цереброспинального индекса ( ЦСИ ) – параметра, складывающегося из значений параметров глобальной и стимуляционной ЭМГ . ЦСИ - это отношение значений средней амплитуды суммарной ЭМГ , зарегистрированной при максимальном произвольном напряжении ( СА-ЭМГ ), к амплитуде М-ответа одноименной мышцы ( А-МО ): ЦСИ = СА-ЭМГ / А-МО . Таким образом, в данном показателе учитывается степень сохранности кортикального контроля мышцы по данным глобальной ЭМГ , а также текущий структурнофункциональный статус мышечной части двигательных единиц, отраженный в значениях амплитуд М-ответов, характеризуемых наличием гипо-и атрофии части мышечных волокон. Исходя из этого, цереброспинальный индекс может рассматриваться как мера пирамидной недостаточности в отношении каждой тестируемой мышцы.

Для оценки достоверности изменения анализируемых количественных характеристик использовался пакет непараметрических методов статистики «MegaStat for Exel» – W- и T-критерий Вилкоксона, критерий рандомизации компонент для связанных, а также для независимых выборок [1].

ОБСУЖДЕНИЕ ный ЦСИ» асимметрия значений паретичной конечности (относительно контралатеральной) была несколько ниже у пациентов с ЧМТ, со- ставив 46,5% (табл. 1-3). У больных же с нетравматическим церебральным поражением исходные значения усредненного ЦСИ зарегистрированы 35,6%. Кроме того, отмечено, что уровень моторной асимметрии нарастал в более дистальных сегментах верхних конечностей. Так, ЦСИ мышц плеча от условно интактной конечности в подгруппе с НМК составил в среднем 39,4%, предплечья 34,7%, кисти – 31,2%. Аналогичный показатель у больных с последствиями ЧМТ отмечен на уровне 49,1%, 45,1% и 44,5% соответственно. Через месяц после наложения дистракционного аппарата изменения ЦСИ характеризовались повышением значений по 6 отведениям у пациентов с НМК (достоверное (р<0,05) по m. biceps br., m. flexor carpi rad.) и четырем отведениям у посттравматических больных. В отношении остальных мышц наблюдалось некоторое снижение анализируемого показателя, более выраженное в подгруппе с последствиями травмы. Незначительное уменьшение ЦСИ по m. deltoideus в подгруппе с ЧМТ было достоверно значимым (р<0,05). После обследований, проведенных по завершении курса краниоостеопластики, мы обнаружили стабилизацию исследуемого параметра в тех отведениях, по которым наблюдалось его снижение относительно дооперацион-ных величин (табл. 1-3). По остальным отведениям была выявлена сложная и неоднозначная динамика, имеющая характеристики колебательного переходного процесса и заключающаяся как в повышении, так и в снижении анализируемого показателя. Данный характер изменений может быть связан с пластичекими перестройками в нейромоторном аппарате, направленными на адаптацию к новым условиям функционирования.

В сроки обследований «контроль 1» повышение значений ЦСИ в сравнении с предыдущим обследованием у больных с НМК наблюдалось по 6 отведениям, составив в среднем 37,1%. Показатели биоэлектрической активности m. flexor carpi rad., mm. Hypothenar несколько снизились (в среднем на 21,9%), в то время как при ЧМТ аналогичная динамика зарегистрирована в отношении 6 мышц – уменьшение в среднем на 32,0%. Незначительное увеличение значений ЦСИ у больных с последствиями травмы отмечены по m. deltoideus и mm. Hypothenar – на 8,9% и 5,6% соответственно. Наиболее выраженные положительные тенденции на данном этапе обследований зарегистрированы в обеих подгруппах по отведениям от m. deltoi-deus.

На основе данных, полученных в отдаленном послеоперационном периоде («контроль 2»)

выявлено, что повышение значений ЦСИ значительно выше при нетравматическом поражении ЦНС – по семи отведениям средний прирост ЦСИ составил 51,8% дооперационных величин и только по mm. Hypothenar отмечено снижение на 12,7%. В то же время в подгруппе с последствиями ЧМТ увеличение значений показателя зарегистрировано лишь в отведениях от m. deltoideus (р<0,05), m. extensor digitorum и mm. Thenar (р<0,05) – в среднем на 19,4%; значения m. triceps br., m. flexor carpi rad. остались практически на дооперационном уровне, а по остальным 3 мышцам выявлено умеренное снижение ЦСИ - в среднем на 33,6%.

ЦСИ мышц нижних конечностей рассчитывались для m. tibialis ant., m. gastrocnemius (cар.lat.), m. rectus fem. (табл. 4). Исходные цифры ЦСИ паретичной конечности достоверно (р<0,05) отличались от таковых на условно интактной стороне. Наибольшая функциональная недостаточность была выявлена в обеих группах по m. tibialis ant. – 32,3% от контралатеральной конечности в подгруппе с НМК и 35,7% у больных с ЧМТ , а сохраннее оказалось состояние m. rectus fem. – 53,3% и 58,3% соответственно. Промежуточное положение занимает m. gastrocnemius – 50,4% ( НМК ) и 48,2% ( ЧМТ ). Как видно из цифр, значительных различий до операции в функциональном статусе исследуемых мышц обеих категорий пациентов не наблюдалось. Как и при исследовании состояния верхних конечностей здесь также выявлено более значительное поражение мышц, расположенных дистальнее. После обследований, проведенных через месяц после наложения аппарата, мы обнаружили увеличение значений исследуемого показателя по всем отведениям от па-ретичных мышц, более выраженное у больных с последствиями травмы – в среднем на 28,6%, в то время как в другой подгруппе - на 19,9%. Положительные изменения в динамике показателя интенсивнее протекали по m. gastrocnemius при нетравматической патологии (повышение на 32,8% дооперационого значения), а при ЧМТ по отведению от m. rectus fem. статистически достоверное (р<0,05) повышение значения на 44,3%.

Анализируя ЦСИ , рассчитанные на основе данных обследований, проведенных после снятия аппарата наружной фиксации костей свода черепа, мы обнаружили некоторое снижение значений этого показателя по большинству отведений в обеих подгруппах больных (табл. 4), что сходно с реакцией, наблюдавшейся нами при обследовании верхних конечностей, и связанной, по нашему мнению, с теми же причинами.

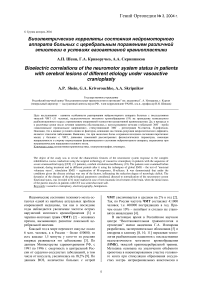

Таблица 1

|

С.о. |

К. |

m. deltoideus |

m. biceps brachii |

m. triceps brachii |

|||

|

НМК |

ЧМТ |

НМК |

ЧМТ |

НМК |

ЧМТ |

||

|

I |

КК |

0,1281±0,0251 |

0,1687±0,0772 |

0,0543±0,0069 |

0,0495±0,0058 |

0,0264±0,0040 |

0,0270±0,0021 |

|

ПК |

0,0542 ±0,0105 |

0,0518 ±0,0186 |

0,0177 ±0,0032 |

0,0270 ±0,0074 |

0,0114 ±0,0031 |

0,0168 ±0,0031 |

|

|

II |

КК |

0,1254±0,0247 |

0,1136±0,0311 |

0,0502±0,0076 |

0,0705±0,0181 |

0,0245±0,0053 |

0,0281±0,0081 |

|

ПК |

0,0666 ±0,0236 |

0,0308 ±0,0096* |

0,0230 ±0,0055* |

0,0271 ±0,0248 |

0,0123±0,0036 |

0,0216±0,0077 |

|

|

III |

КК |

0,0907±0,0128 |

0,0849±0,0126 |

0,0530±0,0052 |

0,0436±0,0086 |

0,0210±0,0029 |

0,0356±0,0123 |

|

ПК |

0,0411 ±0,0064 |

0,0629±0,0185* |

0,0172 ±0,0031 |

0,0282±0,0083 |

0,0135 ±0,0032 |

0,0160 ±0,0055 |

|

|

IV |

КК |

0,1419±0,0197 |

0,1334±0,0221 |

0,0453±0,0067 |

0,0411±0,0045 |

0,0186±0,0031 |

0,0242±0,0042 |

|

ПК |

0,0666 ±0,0185 |

0,0685 ±0,0125* |

0,0220 ±0,0077 |

0,0209 ±0,0042 |

0,0212±0,0117 |

0,0134 ±0,0035 |

|

|

V |

КК |

0,1052±0,0238 |

0,1632±0,0528 |

0,0320±0,0076 |

0,0537±0,0079 |

0,0238±0,0040 |

0,0312±0,0040 |

|

ПК |

0,0675 ±0,0099 |

0,0766 ±0,0115* |

0,0252±0,0095 |

0,0180 ±0,0036 |

0,0138 ±0,0038* |

0,0166 ±0,0025 |

|

Примечание: С.о. – срок обследования, К. – конечность; НМК – данные подгруппы больных с последствиями недостаточности мозгового кровообращения, ЧМТ – данные подгруппы больных с последствиями черепно-мозговой травмы; I - до операции, II - через 1 месяц после операции, III - окончание лечения, IV - контроль 1, V - контроль 2; КК – контралатеральная конечность, ПК – пораженная конечность. Подчеркнутые значения имеют достоверное (р<0,05) отличие от контралатеральной конечности; * - значения достоверно (р<0,05) отличаются от дооперационных величин.

Таблица 2

|

С.о. |

К. |

m. flexor carpi radialis |

m. flexor carpi ulnaris |

m. extensor digitorum |

|||

|

НМК |

ЧМТ |

НМК |

ЧМТ |

НМК |

ЧМТ |

||

|

I |

КК |

0,0267±0,0047 |

0,0257±0,0061 |

0,0416±0,0077 |

0,0501±0,0133 |

0,0466±0,0042 |

0,0410±0,0048 |

|

ПК |

0,0083 ±0,0014 |

0,0125 ±0,0029 |

0,0156 ±0,0037 |

0,0250±0,0059 |

0,0166 ±0,0037 |

0,0151 ±0,0035 |

|

|

II |

КК |

0,0307±0,0041 |

0,0242±0,0071 |

0,0471±0,0067 |

0,0658±0,0099 |

0,0444±0,0049 |

0,0512±0,0106 |

|

ПК |

0,0133 ±0,0030* |

0,0112 ±0,0056 |

0,0233 ±0,0067 |

0,0586±0,0340 |

0,0113 ±0,0036 |

0,0133 ±0,0046 |

|

|

III |

КК |

0,0246±0,0036 |

0,0217±0,0090 |

0,0382±0,0052 |

0,0553±0,0132 |

0,0407±0,0041 |

0,0637±0,0189 |

|

ПК |

0,0107 ±0,0020 |

0,0176±0,0085 |

0,0173 ±0,0060 |

0,0357±0,0183 |

0,0119 ±0,0021 |

0,0201 ±0,0079 |

|

|

IV |

КК |

0,0213±0,0058 |

0,0187±0,0037 |

0,0480±0,0077 |

0,0430±0,0088 |

0,0350±0,0039 |

0,0362±0,0061 |

|

ПК |

0,0072 ±0,0019 |

0,0118±0,0046 |

0,0207 ±0,0047 |

0,0161 ±0,0083 |

0,0163 ±0,0034 |

0,0129 ±0,0041 |

|

|

V |

КК |

0,0175±0,0038 |

0,0341±0,0083 |

0,0335±0,0066 |

0,0536±0,0096 |

0,0295±0,0042 |

0,0433±0,0074 |

|

ПК |

0,0108±0,0033 |

0,0126 ±0,0031 |

0,0246±0,0063 |

0,0157 ±0,0034* |

0,0322±0,0186 |

0,0157 ±0,0034 |

|

Примечание: обозначения те же, что и для таблицы 1.

Таблица 3

|

С.о. |

К. |

mm. Thenar |

mm. Hypothenar |

||

|

НМК |

ЧМТ |

НМК |

ЧМТ |

||

|

I |

КК |

0,0900±0,0085 |

0,1156±0,0177 |

0,0672±0,0104 |

0,0664±0,0082 |

|

ПК |

0,0275 ±0,0065 |

0,0566 ±0,0118 |

0,0213 ±0,0063 |

0,0265 ±0,0083 |

|

|

II |

КК |

0,0816±0,0124 |

0,1312±0,0171 |

0,0738±0,0230 |

0,0588±0,0084 |

|

ПК |

0,0469±0,0226 |

0,0676 ±0,0256 |

0,0186 ±0,0063 |

0,0149 ±0,0061 |

|

|

III |

КК |

0,0827±0,0089 |

0,1285±0,0467 |

0,0863±0,0189 |

0,0566±0,0080 |

|

ПК |

0,0374 ±0,0105 |

0,0672±0,0185 |

0,0181 ±0,0057 |

0,0178 ±0,0082 |

|

|

IV |

КК |

0,0979±0,0166 |

0,1459±0,0442 |

0,0537±0,0065 |

0,0936±0,0270 |

|

ПК |

0,0444±0,0095* |

0,0495 ±0,0784 |

0,0161 ±0,0035 |

0,0188 ±0,0080 |

|

|

V |

КК |

0,0657±0,0113 |

0,1573±0,0182 |

0,0415±0,0046 |

0,0570±0,0047 |

|

ПК |

0,0531±0,0137* |

0,0602 ±0,0132* |

0,0186 ±0,0045 |

0,0185 ±0,0068 |

|

Примечание: обозначения те же, что и для таблицы 1.

Таблица 4

|

С.о. |

К. |

m. tibialis anterior |

m. gastrocnemius(cap. lat.) |

m. rectus femoris |

|||

|

НМК |

ЧМТ |

НМК |

ЧМТ |

НМК |

ЧМТ |

||

|

I |

КК |

0,0681±0,0071 |

0,0602±0,0085 |

0,0121±0,0021 |

0,0114±0,0022 |

0,0180±0,0017 |

0,0151±0,0030 |

|

ПК |

0,0220 ±0,0046 |

0,0215 ±0,0052 |

0,0061 ±0,0014 |

0,0055 ±0,0015 |

0,0096 ±0,0016 |

0,0088 ±0,0010 |

|

|

II |

КК |

0,0552±0,0097 |

0,0619±0,0103 |

0,0083±0,0014 |

0,0091±0,0010 |

0,0162±0,0028 |

0,0193±0,0044 |

|

ПК |

0,0256 ±0,0070 |

0,0265 ±0,0098 |

0,0081±0,0016 |

0,0065±0,0013 |

0,0106 ±0,0020 |

0,0127±0,0018* |

|

|

III |

КК |

0,0596±0,0065 |

0,0580±0,0109 |

0,0102±0,0015 |

0,0053±0,0012 |

0,0151±0,0013 |

0,0148±0,0014 |

|

ПК |

0,0251 ±0,0046 |

0,0354±0,0119 |

0,0061 ±0,0012 |

0,0040±0,0013 |

0,0086 ±0,0008 |

0,0105 ±0,0015* |

|

|

IV |

КК |

0,0747±0,0113 |

0,0575±0,0087 |

0,0109±0,0021 |

0,0067±0,0016 |

0,0161±0,0027 |

0,0162±0,0026 |

|

ПК |

0,0279 ±0,0033* |

0,0225 ±0,0091 |

0,0051 ±0,0011 |

0,0028 ±0,0004 |

0,0093 ±0,0008* |

0,0115±0,0026 |

|

|

V |

КК |

0,0557±0,0052 |

0,0546±0,0043 |

0,0084±0,0018 |

0,0090±0,0014 |

0,0187±0,0038 |

0,0215±0,0038 |

|

ПК |

0,0326 ±0,0067 |

0,0221 ±0,0046 |

0,0060±0,0015 |

0,0027 ±0,0004* |

0,0102 ±0,0015* |

0,0097 ±0,0016 |

|

Примечание: обозначения те же, что и для таблицы 1.

Динамика амплитуды Н-рефлексов

Таблица 5 мышц нижних конечностей (M±m)

|

Сроки обследования |

Конечность |

m. gastrocnemius (cap. lat.) |

m. soleus |

||

|

НМК |

ЧМТ |

НМК |

ЧМТ |

||

|

До операции |

КК |

6,36±0,94 |

6,89±1,64 |

7,56±0,84 |

8,62±1,44 |

|

ПК |

7,07±0,97 |

7,18±0,96 |

8,83±1,10 |

8,30±0,83 |

|

|

Через 1 месяц после операции |

КК |

5,46±0,62 |

5,74±1,53 |

7,00±1,00 |

7,80±2,04 |

|

ПК |

5,00±0,84 |

6,86±1,21 |

6,29±1,14* |

7,74±0,94 |

|

|

Окончание лечения |

КК |

5,53±0,80 |

8,81±1,69 |

6,66±0,93 |

11,11±1,55 |

|

ПК |

5,82±0,55 |

6,47±0,90 |

8,22 ±0,78 |

6,83 ±0,97 |

|

|

Контроль 1 |

КК |

4,75±1,18 |

9,41±1,28 |

5,28±1,26 |

12,42±1,88 |

|

ПК |

6,99±1,51 |

10,55±1,13* |

8,44 ±1,26 |

11,57±1,07* |

|

|

Контроль 2 |

КК |

7,88±3,22 |

8,56±0,87 |

9,74±3,30 |

10,88±1,25 |

|

ПК |

8,68±3,61 |

10,67 ±0,91* |

10,76±3,72 |

13,38±0,87* |

|

Примечание: НМК – данные подгруппы больных с последствиями недостаточности мозгового кровообращения, ЧМТ – данные подгруппы больных с последствиями черепно-мозговой травмы; КК – контралатеральная конечность, ПК – пораженная конечность. Подчеркнутые значения имеют достоверное (р<0,05) отличие от контралатеральной конечности; * - значения достоверно (р<0,05) отличаются от дооперационных величин.

Таблица 6 Значения соотношения максимальных амплитуд Н-рефлекса и М-ответа (%)

|

Сроки обследования |

Конечность |

m. gastrocnemius (cap. lat.) |

m. soleus |

||

|

НМК |

ЧМТ |

НМК |

ЧМТ |

||

|

До операции |

КК |

25,9 |

22,3 |

36,1 |

30,2 |

|

ПК |

35,3 |

28,6 |

46,7 |

37,2 |

|

|

% от КК |

136,3 |

128,3 |

129,4 |

123,2 |

|

|

Через 1 месяц после операции |

КК |

22,8 |

20,8 |

34,5 |

31,0 |

|

ПК |

30,0 |

28,9 |

38,9 |

33,8 |

|

|

% от КК |

131,6 |

138,9 |

112,8 |

109,0 |

|

|

Окончание лечения |

КК |

22,7 |

29,8 |

31,2 |

41,8 |

|

ПК |

32,3 |

28,3 |

48,2 |

31,6 |

|

|

% от КК |

142,3 |

95,0 |

154,5 |

75,6 |

|

|

Контроль 1 |

КК |

19,9 |

27,5 |

25,8 |

41,1 |

|

ПК |

30,8 |

40,2 |

43,4 |

47,4 |

|

|

% от КК |

154,8 |

146,2 |

168,2 |

115,3 |

|

|

Контроль 2 |

КК |

26,9 |

23,8 |

36,9 |

35,0 |

|

ПК |

34,4 |

40,6 |

46,4 |

50,8 |

|

|

% от КК |

127,9 |

170,6 |

125,7 |

145,1 |

|

Примечание: обозначения те же, что и для таблицы 5.

Динамика ЦСИ мышц плеча (M±m)

Динамика ЦСИ мышц предплечья (M±m)

Динамика ЦСИ мышц кисти (M±m)

Динамика ЦСИ мышц нижних конечностей (M±m)

Затем, при контрольных исследованиях в ближайшем послеоперационном периоде, наблюдались изменения ЦСИ , имеющие направленность к повышению абсолютных значений показателя. В сроки обследований «контроль 2» по m. gastrocnemius в подгруппе с НМК относительно дооперационных величин ЦСИ остался практически на прежнем уровне, в то время как при ЧМТ зарегистрировано даже некоторое снижение (р<0,05). Наиболее же отчетливая положительная динамика выявлена по отведению от m. tibialis ant. у нетравматических больных. Здесь параметр повысился на 48,2% от доопера-ционных величин. В подгруппе обследованных с ЧМТ наибольшее увеличение значения зарегистрировано по m. rectus fem. и составило 10,2%.

В числе прочих методик обследования регистрировались рефлекторные моносинаптические ответы m. soleus и m. gastrocnemius (сap. lat.). Выявлено, что до операции амплитудные значения Н-рефлексов мышц паретичной конечности в большинстве случаев были выше аналогичных показателей мышц условно интактной конечности (табл. 5), что связано с повышенной возбудимостью сегментарных мотонейронов вследствие дефицита нисходящих влияний церебраль-

ных структур [7]. Асимметрия Н-рефлексов подтверждается и процентным соотношение максимальных амплитуд Н-рефлекса и М-ответа (табл. 6).

Спустя месяц после наложения аппарата наружной фиксации костей свода черепа, в обеих группах больных наблюдалось заметное снижение исследуемого показателя пораженной конечности - он составил у пациентов с НМК по m. gastrocnemius 5,00±0,84 мВ (при исходных 7,07±0,97 мВ), а в группе с последствиями ЧМТ - 6,86±1,21 мВ (до операции – 7,18±0,96 мВ); амплитуда Н-рефлексов по m. soleus снизилась до 6,29±1,14 мВ (8,83±1,10 мВ) и 7,74±0,94 мВ (8,30±0,83 мВ) соответственно, причем изменение значений по m. soleus в подгруппе с НМК статистически достоверно (р<0,05). После снятия дистракционного аппарата наблюдалась специфическая динамика рефлекторных ответов: у больных с травматическим поражением ЦНС анализируемый показатель Н-рефлексов по обеим исследованным мышцам продолжал снижаться, в то время как у постинсультных обследованных было отмечено нарастание значений данного параметра (табл. 5).

Контрольные исследования, выполненные в срок до 1 года после снятия аппарата выявили повышение амплитуды Н-ответов в обеих подгруппах больных (по отведениям от всех изучаемых мышц) и относительно исходных цифр, и в сравнении с послеоперационными значениями. Данная тенденция сохранялась и в более поздние сроки обследований. Наблюдаемое при контрольных тестированиях повышение значений Н-рефлексов у посттравматических больных было достоверно значимо (р<0,05). Так, в частности, анализ данного показателя в сроки свыше одного года после снятия аппарата выявил у пациентов с НМК по m. gastrocnemius увеличение дооперационных величин на 22,8% (амплитуда при «контроле 2» - 8,68±3,61 мВ), с ЧМТ - на 48,6% (10,67±0,91 мВ), по m. soleus -повышение на 21,9% (10,76±3,72 мВ) и на 61,2% (13,38±0,87 мВ) соответственно. При расчете процентного соотношения максимальных амплитуд Н-рефлекса и М-ответа, являющегося более объективным показателем, обнаружено отсутствие увеличения значений при нетравматической этиологии заболевания (табл. 6). Это объясняется тем, что и М-ответы в процессе лечения нарастают, а следовательно, повышение амплитуды Н-рефлексов в данной подгруппе связано не с дополнительным растормаживанием спинальных мотонейронов, а с улучшением

функционального состояния исследуемых мышц.

Необходимо отметить тот факт, что подобная реакция Н-рефлексов наблюдалась и по отведениям от аналогичных мышц контралатеральных конечностей. Через месяц после операции были получены данные, свидетельствующие о некотором снижении амплитудных значений Н-рефлексов исследованных мышц, несколько более выраженном в подгруппе больных с последствиями ЧМТ - в среднем на 13,1% при 10,8% у пациентов с НМК . Изучая в дальнейшем направленность изменений параметров рефлекторных ответов данных мышц, при «контроле 2» было выявлено повышение амплитудных характеристик Н-ответов относительно дооперационных величин. Так, значение исследуемого параметра возросло на 23,9% у больных с НМК и 24,2 % - с ЧМТ по m. gastrocnemius, а также по m. soleus на 28,8% и 26,2% соответственно. Однако при рассмотрении соотношения Н\М обнаруживается, что значения этого показателя в отношении мышц контралатеральных конечностей при контроле в послеоперационные сроки свыше одного года практически выходят на дооперационный уровень, что также связано с вышеуказанными обстоятельствами.

ВЫВОДЫ

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что дисфункциональный статус паре-тичных мышц до операции в обеих подгруппах выраженнее в дистальных сегментах конечностей, причем при НМК более страдали верхние конечности, в то время как при травматической этиологии альтерации головного мозга значительной асимметрии не наблюдалось.

Сравнивая две подгруппы больных, обнаружено, что исходное состоянии паретичных мышц верхних конечностей более сохранно у пациентов с ЧМТ , хотя в отношении нижних конечностей значительных различий до операции выявлено не было.

Обследования, проведенные через 1 месяц после наложения аппарата, выявили, что первичная реакция в виде улучшения функционирования системы «моторная кора - спинальные мотонейроны - мышца» относительно мышц верхних конечностей более выражена у пациентов с заболеваниями нетравматического генеза, в то время как у пациентов с последствиями ЧМТ положительная динамика ЭМГ -характеристик на данном этапе реабилитации отчетливей наблюдалась по отведениям с нижних конечностей. По завершении курса реабилитации наблюдаются разнонаправленные процессы в моторной системе больного, направлен-

ные на адаптацию к новым условиям функционирования. Итоговая положительная динамика значительно выраженнее у больных с НМК по верхним и нижним конечностям, причем отмечено, что процесс восстановления кортикального контроля мышечной активности в обеих подгруппах больных интенсивнее протекает в отношении верхних конечностей.

Кроме того, анализ Н-рефлексов выявил, что реактивные изменения ЦНС , инициированные хирургическим вмешательством, запускают физиологические механизмы, приводящие у больных с ЧМТ в послеоперационном периоде к снижению интенсивности пресинаптического торможения рефлекторной возбудимости спинальных мотонейронов. В числе прочего установлено, что структуры противоположной гемисферы тоже реагируют на проведение краниопластики, причем тенденции в изменении значений параметров, регистрируемых на контра-латератеральных конечностях во многом сходны с таковыми на пораженной стороне, но менее выражены.

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать выводы:

1) одним из факторов, влияющих на степень редукции неврологического дефицита у больных с церебральными гемипарезами в процессе

вазоактивной краниоостеопластики, является этиология заболевания. При этом положительная динамика нейрофизиологических показателей более выражена у пациентов с последствиями недостаточности мозгового кровообращения;

2) влияние вазоактивной краниоостеопластики проявляется не только в отношении тестируемых корковых полей пораженного полушария, но и в симметричных участках контралатеральной гемисферы.