Биоэлементология и нутрициология мозга

Автор: Романчук Н. П.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 9 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Новое понимание механизмов, лежащих в основе действия макро- и микроэлементов на мозг и ось микробиота–кишечник–мозг будут содействовать разработке пищевых вмешательств, направленных на оптимизацию функции мозга и профилактику или лечение нейродегенеративных расстройств и других возрастных состояний. Реабилитация семи наиболее распространенных недостатков микроэлементов: железа, цинка, меди, селена, кобальта, хрома и йода может повысить мировой IQ, нейрокоммуникации когнитивного мозга и интеллектуальное развитие Homo sapiens в XXI веке. Дальнейшее структурно-функциональное и когнитивное развитие мозга потребует количественного и качественного обеспечения новых инструментов биоэлементологии и нутрициология мозга. В исследованиях Н. П. Романчук показано, что для нового нейрогенеза и нейропластичности, для управления нейропластичностью и биологическим возрастом человека, для современной нейрофизиологии и нейрореабилитации когнитивных нарушений и когнитивных расстройств необходимо достаточное функциональное и энергетическое питание мозга. Авторские работы в создании нового защитного функционального и эпигенетического питания, клиническое применение стратегических комбинированных и гибридных методов и инструментов в нейрореабилитации циркадианной системы, использование искусственного интеллекта в функционировании «когнитивного мозга» и «висцерального мозга» и нейросетей «мозг–микробиота» являются перспективным прикладным направлением в персонализированной медицине. Психонейроиммунологические коммуникации и нейроэндокринологические мультимодальные методы позволяют существенно увеличить продолжительность активной и качественной здоровой жизни человека. Современные коммуникации — это многоуровневые, мультипарадигмальные и междисциплинарные модели обмена информацией. Новые компетенции психонейроиммуноэндокринология и нейроэкономика играют стратегическую роль в междисциплинарной науке и межведомственном планировании и принятии решений, в создании принципиально новой теории, которая объяснит наши решения генами, активностью нейронов, восприятием нашим мозгом информации, влиянием нейросоциологии и нейроэволюции.

Биоэлементология и нутрициология мозга, иммунный гомеостаз, микробиота кишечника, микробиом, нейросоциология, нейроэкономика и психонейроиммуноэндокринология, секвенирование следующего поколения, функциональное питание.

Короткий адрес: https://sciup.org/14119612

IDR: 14119612 | УДК: 616.83/.85:616.89+573.7.017.6+612.67/.68+575 | DOI: 10.33619/2414-2948/70/22

Текст научной статьи Биоэлементология и нутрициология мозга

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616.83/.85:616.89+573.7.017.6+612.67/.68+575

В исследованиях Н. П. Романчук [1-7, 54, 55] показано, что для нового нейрогенеза и нейропластичности, для управления нейропластичностью и биологическим возрастом человека, для современной нейрофизиологии и нейрореабилитации когнитивных нарушений и когнитивных расстройств необходимо достаточное функциональное и энергетическое питание мозга.

Авторские работы [8, 9] в создании нового защитного функционального и эпигенетического питания, клиническое применение стратегических комбинированных и гибридных методов и инструментов в нейрореабилитации циркадианной системы, использование искусственного интеллекта в функционировании «когнитивного мозга» и «висцерального мозга» и нейросетей «мозг-микробиота» являются перспективным прикладным направлением в персонализированной медицине.

Функциональные продукты питания различные по составу, оказывают системное воздействие как на гуморальные и гормональные циркадианные колебания, так и на персонифицированное состояние здоровья, и его полиморбидность [8, 9, 54, 55]. Включение в комбинированную схему лечения и профилактики заболеваний — функционального продукта питания обусловлено его сбалансированностью по содержанию микро- и макроэлементов, витаминов и минералов, клетчатки и др., необходимых мужскому и женскому организму человека как для профилактики гормональных нарушений в репродуктивной системе, так и для диетического, профилактического и функционального питания в эндокринологии, неврологии, кардиологии и т. д. [8, 9].

Внедрение изобретения Н. П. Романчук [8] позволило получить пищевой продукт для подавления свободно-радикальной активности, инвазивной детоксикации организма человека, оптимизации нейрогенной егуляции сосудистого тонуса и восстановления репродуктивных функций у лиц мужского и женского пола.

Функциональные продукты питания, здоровая биомикробиота, здоровый образ жизни и управляемое защитное воздействия окружающей среды, искусственный интеллект и электромагнитная информационная нагрузка/перегрузка — ответственны за работу иммунной системы человека и ее способности своевременного иммунного ответа на пандемические атаки [10].

Биоэлементология: железа, цинка, меди, селена, кобальта, хрома и йода

Железо. Важная роль железа для организма человека установлена еще в XVIII в. Основной функцией железа в организме является перенос кислорода и участие в окислительных процессах (посредством десятков железосодержащих ферментов). Железо входит в состав гемоглобина, миоглобина, цитохромов. Большая часть железа в организме содержится в эритроцитах; много железа находится в клетках мозга. Железо играет важную роль в процессах выделения энергии, в ферментативных реакциях, в обеспечении иммунных функций, в метаболизме холестерина. Насыщение клеток и тканей железом происходит с помощью белка трансферрина, который способен переносить ионы трехвалентного железа. Лигандные комплексы железа стабилизируют геном, однако в ионизированном состоянии могут являться индукторами ПОЛ, вызывать повреждение ДНК и провоцировать гибель клетки. Дефицит, так же, как и избыток железа, отрицательно влияют на здоровье человека.

Цинк является кофактором большой группы ферментов, участвующих в белковом и других видах обмена, поэтому он необходим для нормального протекания многих биохимических процессов. Этот элемент требуется для синтеза белков, в т.ч. коллагена и формирования костей. Цинк принимает участие в процессах деления и дифференцировки клеток, формировании Т-клеточного иммунитета, функционировании десятков ферментов, инсулина поджелудочной железы, антиоксидантного фермента супероксида дисмутазы, полового гормона дигидрокортикостерона. Цинк играет важнейшую роль в процессах регенерации кожи, роста волос и ногтей, секреции сальных желез. Цинк способствует всасыванию витамина Е и поддержанию нормальной концентрации этого витамина в крови. Немаловажную роль он играет в переработке организмом алкоголя, поэтому недостаток цинка может повышать предрасположенность к алкоголизму (особенно у детей и подростков). Цинк входит в состав инсулина, ряда ферментов, участвует в кроветворении. Цинк необходим для поддержания кожи в нормальном состоянии, роста волос и ногтей, а также при заживлении ран, поскольку он играет важную роль в синтезе белков. Цинк укрепляет иммунную систему организма и обладает детоксицирующим действием — способствует удалению из организма двуокиси углерода.

Медь является жизненно важным элементом, который входит в состав многих витаминов, гормонов, ферментов, дыхательных пигментов, участвует в процессах обмена веществ, в тканевом дыхании и т. д. Медь имеет большое значение для поддержания нормальной структуры костей, хрящей, сухожилий (коллаген), эластичности стенок кровеносных сосудов, легочных альвеол, кожи (эластин). Медь входит в состав миелиновых оболочек нервов. Действие меди на углеводный обмен проявляется посредством ускорения процессов окисления глюкозы, торможения распада гликогена в печени. Медь входит в состав многих важнейших ферментов, таких как цитохромоксидаза, тирозиназа, аскорбиназа и др. Медь присутствует в системе антиоксидантной защиты организма, являясь кофактором фермента супероксиддисмутазы, участвующей в нейтрализации свободных радикалов кислорода. Этот биоэлемент повышает устойчивость организма к некоторым инфекциям, связывает микробные токсины и усиливает действие антибиотиков. Медь обладает выраженным противовоспалительным свойством, смягчает проявления аутоиммунных заболеваний (напр., ревматоидного артрита), способствует усвоению железа. Установлено, когнитивное снижение у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Селен участвует как в первой фазе биохимической адаптации (окисление чужеродных веществ с образованием органических окисей и перекисей), так и во второй (связывание и выведение активных метаболитов). Селен является основным компонентом фермента пероксидазы глютатиона, который защищает организм от вредных веществ, образующихся при распаде токсинов. Селен антагонист ртути и мышьяка, способен защитить организм от кадмия, свинца, таллия. Селен участвует и в других формах антиоксидантной защиты. Селен является элементом, выполняющим многочисленные защитные функции в организме. Селен усиливает иммунную защиту организма, способствует увеличению продолжительности жизни. Значение селена в механизмах поддержания гомеостаза хорошо иллюстрируется эффективностью применения препаратов селена при самых разнообразных патологических процессах. Селен оказывает лечебный эффект при кардиопатиях различной этиологии, при гепатитах, панкреатитах, заболеваниях кожи, уха, горла и носа. Общеизвестна роль селена в профилактике и лечении злокачественных новообразований. Недостаток в организме селена ведет к нарушению целостности клеточных мембран, значительному снижению активности сгруппированных на них ферментов, накоплению кальция внутри клеток, нарушению метаболизма аминокислот и кетоновых кислот, снижению энергопродуцирующих процессов. В России к селен-дефицитным регионам относятся, в первую очередь, Северо-Западный регион, Верхнее Поволжье, Удмуртия и Забайкалье.

Кобальт входит в состав молекулы цианокобаламина, активно участвует в ферментативных процессах и образовании гормонов щитовидной железы, угнетает обмен йода, способствует выделению воды почками. Кобальт повышает усвоение железа и синтез гемоглобина, является мощным стимулятором эритропоэза. Процесс кроветворения у человека и животных может осуществляться только при нормальном взаимодействии трех биоэлементов – кобальта, меди и железа. Следует отметить, что механизм влияния кобальта на гемопоэз продолжает оставаться неясным. Известно, что при введении кобальта в костный мозг увеличивается образование молодых эритроцитов и гемоглобина. Однако для этого необходимо наличие в организме достаточного количества железа. Дефицит кобальта часто встречается у вегетарианцев, лиц с нарушениями функций органов желудочно-кишечного тракта, спортсменов, испытывающих повышенные физические нагрузки; а также при кровопотерях и глистной инвазии. Несмотря на то, что избыточное поступление кобальта в организм встречается довольно редко, этот процесс сопровождается различными нарушениями здоровья. Повышенное содержание кобальта может наблюдаться у лиц, работающих в металлургической, стекольной и цементной промышленности. Пыль, содержащая соединения кобальта, при поступлении в легкие способна вызывать отек и легочные кровотечения. Повышенное количество кобальта в организме может наблюдаться при избыточном приеме витамина В12. Соли кобальта используются при производстве некоторых сортов пива, что в ряде случаев приводит к развитию у потребителей «кобальтовой» кардиопатии.

Хром является эссенциальным (жизненно необходимым) элементом. Организм взрослого человека содержит 5–6 мг хрома. Наибольшие концентрации хрома наблюдают в печени (0,2 мкг/кг) и почках (0,6 мкг/кг), а также в хрящевой и костной ткани, кишечнике, щитовидной железе. Хром легко проникает в ткань легких и способен накапливаться в организме. Его избыточное содержание в организме нарушает процессы окисления, цикл трикарбоновых кислот. У больных сахарным диабетом усвоение хрома возрастает в 3 раза. В крови он транспортируется переносчиком железа – трансферрином. Металл накапливается в печени, селезенке и костях. Из организма хром выводится в основном с мочой, небольшая его часть удаляется с желчью, потом и волосами. Суточная норма потребления данного элемента составляет 30 мкг.

Биологическая роль хрома:

–поддерживает нормальный уровень глюкозы в крови - входит в состав фактора толерантности к глюкозе,

–усиливает действие инсулина, обеспечивает его нормальную активность, –регулирует липидный обмен, оказывает положительный эффект при атеросклерозе, –обеспечивает структурную целостность нуклеиновых кислот, –регулирует работу щитовидной железы (способен замещать йод), –регулирует деятельность сердечной мышцы и кровеносных сосудов, –усиливает процессы регенерации,

–способствует выведению из организма токсичных элементов.

Основными источниками йода для организма человека являются морепродукты, а также применяемые в пищевой промышленности йодофоры и йодированная соль. Содержание йода в пищевых продуктах и питьевой воде значительно варьируется. Количество йода во фруктах и овощах зависит от состава почвы и удобрений, а также от того, какую обработку прошли эти продукты. Наиболее богаты йодом такие морепродукты, как треска, красные и бурые водоросли, пикша, палтус, сельдь, сардины, креветки. Таким образом, йод поступает в организм с продуктами растительного и животного происхождения и отчасти с водой. Всасывается йод преимущественно в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта. Прием натуральных продуктов не вызывают побочных эффектов, даже при избыточном содержании в них йода. Йод обладает высокой физиологической активностью и является обязательным структурным компонентом тиреотропного гормона и тиреоидных гормонов щитовидной железы. Перечислим основные функции йода в организме: участие в регуляции скорости биохимических реакций; участие в регуляции обмена энергии, температуры тела; участие в регуляции белкового, жирового, водно-электролитного обмена; участие в регуляции обмена некоторых витаминов; участие в регуляции дифференцировки тканей, процессов роста и развития организма, в том числе нервно-психического; индукция повышения потребления кислорода тканями. Около 1 млрд. человек на земле страдают от дефицита йода. Основной причиной снижения содержания йода в организме является недостаточный уровень этого элемента в пище и воде, что, в свою очередь, приводит к развитию йододефицитных состояний и заболеваний (эндемический зоб, гипотиреоз, дистериоз, кретинизм и др.), которые сопровождаются разнообразными функциональными и структурными нарушениями.

Нутрициология первых 1000 дней жизни Homo sapiens XXI века

Среди факторов, влияющих на раннее развитие мозга, выделяются три, оказывающие особенно глубокое воздействие: снижение токсического стресса и воспаления, наличие сильной социальной поддержки и надежной привязанности, а также обеспечение оптимального питания [11]. Устранение наиболее распространенных недостатков микроэлементов—железа, цинка и йода-может повысить мировой IQ на 10 пунктов.

Более 50 исследований на людях, включая обсервационные исследования, испытания добавок и исследования терапии железом, демонстрируют ключевую роль железа в развитии мозга. В целом существует общее мнение, поддерживающее принцип, согласно которому профилактика предпочтительнее лечения дефицита железа и что чем раньше мозг будет защищен от неоптимального состояния железа, например, в пренатальный период и в раннем младенчестве, тем лучше [11].

Доклинические модели показывают, что цинк необходим для нормального нейрогенеза и миграции, миелинизации, синаптогенеза, регуляции высвобождения нейромедиаторов в ГАМК-эргическом нейроне и сигнализации ERK1/2, особенно в коре плода, гиппокампе, мозжечке и вегетативной нервной системе. Поведенчески дефицит цинка в раннем возрасте приводит к ухудшению обучения, внимания, памяти и настроения [11].

Единственная роль йода в развитии мозга заключается в поддержке синтеза гормонов щитовидной железы. Развивающийся мозг плода наиболее восприимчив к дефициту йода в течение первого триместра, когда выработка Т3 плода полностью зависит от поступления материнского Т4. Тяжелый дефицит йода может привести к кретинизму, отмеченному дефицитом слуха, речи, походки и IQ примерно 30. Прием йодных добавок на ранних сроках беременности у женщин с риском развития йододефицита приводит к улучшению когнитивных результатов у потомства [11]. Доклинические исследования показывают [11], что пренатальный дефицит йода приводит к дефициту нейрогенеза, миграции нейронов, глутаматергической сигнализации и массы мозга, а постнатальные модели влияют на дендритогенез, синаптогенез и миелинизацию. Поведенческие аномалии варьируются от глобальных аномалий при тяжелом дефиците до ухудшения обучения и памяти, сенсорного стробирования и повышенной тревожности при более легком дефиците [11].

Энергетический гомеостаз и когнитивные функции: влияние нутрициологии на когнитивный мозг

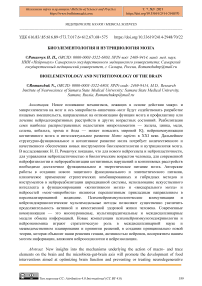

Долгое время считалось, что относительное обилие определенных питательных веществ может влиять на когнитивные процессы и эмоции. Недавно описанные влияния диетических факторов на нейрональную функцию и синаптическую пластичность выявили некоторые жизненно важные механизмы, ответственные за влияние диеты на здоровье мозга и психические функции. Некоторые гормоны кишечника, которые могут проникать в мозг или вырабатываться в самом мозге, влияют на когнитивные способности. Кроме того, хорошо зарекомендовавшие себя регуляторы синаптической пластичности, такие как нейротрофический фактор головного мозга, могут функционировать как метаболические модуляторы, реагируя на периферические сигналы, такие как прием пищи. Понимание молекулярной основы влияния пищи на когнитивные функции поможет нам определить, как лучше всего манипулировать диетой, чтобы повысить устойчивость нейронов к оскорблениям и повысить умственную работоспособность [12]. Адаптация, которая способствовала усвоению пищи и повышению энергоэффективности, оказала сильное эволюционное давление на формирование современного мозга и энергозатратное развитие когнитивных навыков (Рисунок 1) [12].

Нейронные цепи, участвующие в пищевом поведении, демонстрируют точную координацию с мозговыми центрами, которые модулируют энергетический гомеостаз и когнитивные функции. Воздействие пищи на когнитивные способности и эмоции может начаться еще до самого акта кормления, поскольку воспоминание о еде через обонятельные и зрительные сенсорные сигналы изменяет эмоциональное состояние мозга.

Прием пищи вызывает высвобождение гормонов или пептидов, таких как инсулин и глюкагоноподобный пептид 1 (GLP1), в кровоток затем эти вещества могут достигать таких центров, как гипоталамус и гиппокамп, и активировать пути передачи сигналов, которые стимулируют синаптическую активность и способствуют обучению и памяти. В свою очередь, недостаток пищи, о котором сигнализирует пустой желудок, может вызвать высвобождение грелина, который также может поддерживать синаптическую пластичность и когнитивные функции [12].

Химические сигналы, поступающие из жировой ткани через лептин, могут активировать специфические рецепторы в гиппокампе и гипоталамусе и влиять на обучение и память. Хорошо охарактеризованы положительные действия лептина на зависимую от гиппокампа синаптическую пластичность, то есть его действие на функцию рецепторов NMDA (N-метил-аспартата) и долгосрочное облегчение потенцирования. Инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF1) вырабатывается печенью и скелетными мышцами в ответ на сигналы, поступающие от метаболизма и физических упражнений. IGF1 может сигнализировать нейронам гипоталамуса и гиппокампа, что приводит к влиянию на обучение и работу памяти.

Помимо регулирования аппетита, гипоталамус координирует деятельность в кишечнике и интегрирует висцеральные функции со структурами лимбической системы, такими как гиппокамп, миндалина и кора головного мозга. Висцеральные сигналы также могут модулировать познание и физиологию тела через гипоталамо–гипофизарную ось (ГПА). Воздействие гипоталамуса может также затрагивать иммунную систему, поскольку он сильно иннервирует тимус, а некоторые молекулы иммунной системы могут влиять на синаптическую пластичность и когнитивные способности. Парасимпатическая иннервация кишечника блуждающим нервом обеспечивает сенсорную информацию мозгу, позволяя кишечной деятельности влиять на эмоции. В свою очередь, эмоции также могут влиять на внутренние органы через парасимпатические эфференты блуждающего нерва. Стимуляция блуждающего нерва используется терапевтически для лечения хронической депрессии [12].

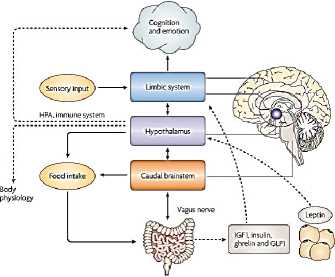

Мозг потребляет огромное количество энергии по сравнению с остальным телом. Таким образом, механизмы, участвующие в передаче энергии от пищи к нейронам, вероятно, являются фундаментальными для контроля функций мозга. Процессы, связанные с управлением энергией в нейронах, могут влиять на синаптическую пластичность (Рисунок 2) [12], что могло бы объяснить, как метаболические нарушения могут влиять на когнитивные процессы. Интересно, что синаптическая функция может, в свою очередь, изменять метаболическую энергию, позволяя психическим процессам влиять на соматическую функцию на молекулярном уровне. BDNF является прекрасным примером сигнальной молекулы, которая тесно связана как с энергетическим метаболизмом, так и с синаптической пластичностью: она может задействовать метаболические сигналы для воздействия на когнитивную функцию. Кроме того, гипоталамический рецептор меланокортина 4, который имеет решающее значение для контроля энергетического баланса, регулирует экспрессию BDNF в вентральном медиальном гипоталамусе, поддерживая связь между энергетическим метаболизмом и синаптической пластичностью [12].

Изменение калорийности рациона является потенциальным средством воздействия на когнитивные способности. Новые исследования показывают, что метаболические процессы, инициируемые сжиганием топлива в митохондриях, могут модулировать отдельные аспекты синаптической пластичности и, следовательно, потенциально влиять на когнитивные функции (Рисунок 2) [12].

Рисунок 1. Влияние нутрициологии на когнитивный мозг [12]

Рисунок 2. Энергетический гомеостаз и когнитивные функции [12]

Диета и физические упражнения могут влиять на выработку энергии митохондриями, что важно для поддержания возбудимости нейронов и синаптической функции. Сочетание определенных диет и физических упражнений может оказывать аддитивное воздействие на синаптическую пластичность и когнитивные функции. АТФ, продуцируемый митохондриями, может активировать нейротрофический фактор мозга (BDNF) и инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF1), которые поддерживают синаптическую пластичность и когнитивные функции. Молекулы, балансирующие энергию, такие как вездесущая митохондриальная креатинкиназа (uMtCK), АМФ-активированная протеинкиназа (AMPK) и расцепляющий белок 2 (UCP2), взаимодействуют с BDNF для модуляции синаптической пластичности и когнитивности. Избыточное производство энергии, вызванное высоким потреблением калорий или интенсивными физическими упражнениями, приводит к образованию активных форм кислорода (АФК). Когда уровни АФК превышают буферную способность клетки, синаптическая пластичность и когнитивные функции нарушаются, вероятно, из-за снижения действия модуляторов передачи сигналов, таких как BDNF. Энергетический метаболизм может также влиять на такие молекулы, как бесшумный информационный регулятор 1 (SIRT1), гистондеацетилаза, которая способствует снижению

АФК и способствует модификациям хроматина, лежащим в основе эпигенетических изменений, которые могут повлиять на когнитивныефункции. На основе его продемонстрированной восприимчивости к эпигенетической модификации другой потенциальной мишенью для воздействия диеты на эпигенетику является BDNF ген. Два основных открытия подтверждают механизм, согласно которому физические упражнения, подобно диете, усиливают когнитивные процессы за счет воздействия на энергетический обмен и синаптическую пластичность. Во-первых, сочетание физических упражнений и определенных диет повышает экспрессию uMtCK, AMPK и UCP2, которые могут влиять на энергетический гомеостаз и пластичность мозга. Во-вторых, нарушение энергетического гомеостаза во время произвольного бега на колесах отменяет влияние физических упражнений на действие BDNF и конечных продуктов BDNF, важных для обучения и памяти, предполагая, что энергетический метаболизм влияет на функцию BDNF [12].

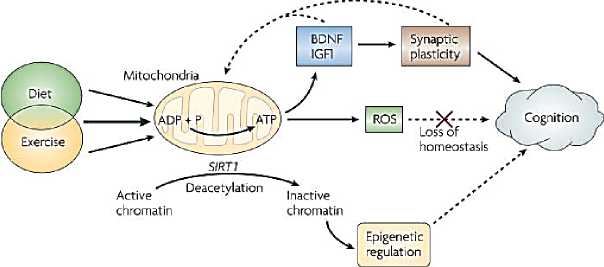

Механизм, посредством которого BDNF влияет на метаболизм и синаптическую пластичность, по-видимому, включает инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF1). IGF1 синтезируется в печени, скелетной мышце и во всем мозге, в то время как рецепторы IGF1 мозга экспрессируются в основном в гиппокампе. Снижение передачи сигналов IGF1 у грызунов приводит к гипергликемии и резистентности к инсулину, а инфузия IGF1 в мозг снижает уровень инсулина в плазме крови и повышает чувствительность к инсулину. IGF1 также поддерживает рост и дифференцировку нервов, синтез и высвобождение нейромедиаторов и синаптическую пластичност ь., и может способствовать поддержанию когнитивных функций после нейродегенеративных заболеваний, диабета и старения.

Было показано, что IGF1 у грызунов захватывает сходные нисходящие пути к BDNF, такие как сигнальная система Akt. Интересно, что омега-3 жирная кислота докозагексаеновая кислота (ДГК) стимулирует пластичность нейронов через Akt-путь, предполагая, что активация Akt может иметь решающее значение для интеграции эффектов пищевых сигналов на пластичность мозга. Фосфатидил-инозитол 3-киназа (PI3K)/Akt/млекопитающая мишень рапамицина (mTOR) сигнальный путь, по-видимому, интегрирует эффекты BDNF и IGF1 на энергетический метаболизм, синаптическую пластичность, обучение и память (Рисунок 3) [12].

Omega-3 fatty acids

Рисунок 3. Диетические омега-3 жирные кислоты могут влиять на синаптическую пластичность и когнитивные способности [12]

Омега-3 жирная кислота докозагексаеновая кислота (ДГК), которую люди в основном получают из диетической рыбы, может влиять на синаптическую функцию и когнитивные способности, обеспечивая текучесть плазматической мембраны в синаптических областях. ДГК составляет более 30% от общего фосфолипидного состава плазматических мембран головного мозга, и поэтому он имеет решающее значение для поддержания целостности мембран и, следовательно, возбудимости нейронов и синаптической функции. Диетический ДГК необходим для поддержания ионной проницаемости мембран и функции трансмембранных рецепторов, поддерживающих синаптическую передачу и когнитивные способности. Омега-3 жирные кислоты также активируют энергетические метаболические пути, которые впоследствии влияют на такие молекулы, как нейротрофический фактор мозга (BDNF) и инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF1). IGF1 может вырабатываться в печени и скелетных мышцах, а также в головном мозге, и поэтому он может передавать периферические сообщения в мозг в контексте диеты и физических упражнений. BDNF и IGF1, действующие на пресинаптические и постсинаптические рецепторы, могут активировать сигнальные системы, такие как митоген-активированная протеинкиназа (MAPK) и кальций/кальмодулин-зависимая протеинкиназа II (CaMKII), которые облегчают синаптическую передачу и поддерживают долгосрочное потенцирование, связанное с обучением и памятью. Было также показано, что BDNF участвует в модуляции синаптической пластичности и когнитивной функции через фосфатидилинозитол-3-киназу (PI3K)/Akt/млекопитающую мишень сигнального пути рапамицина (mTOR). Активность сигнальных путей mTOR и Akt также модулируется метаболическими сигналами, такими как инсулин и лептин. 4EBP, eukaryotic translation-initiation factor 4E binding protein; CREB, cyclic AMP-responsive element (CRE)-binding protein; IGFR, рецептор инсулиноподобного фактора роста; IRS1, субстрат рецептора инсулина 1; p70S6K, киназа p70 S6 [12].

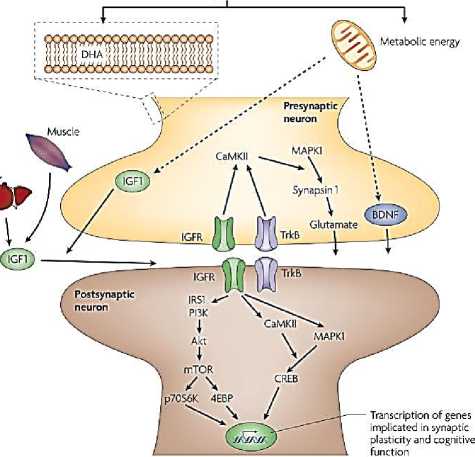

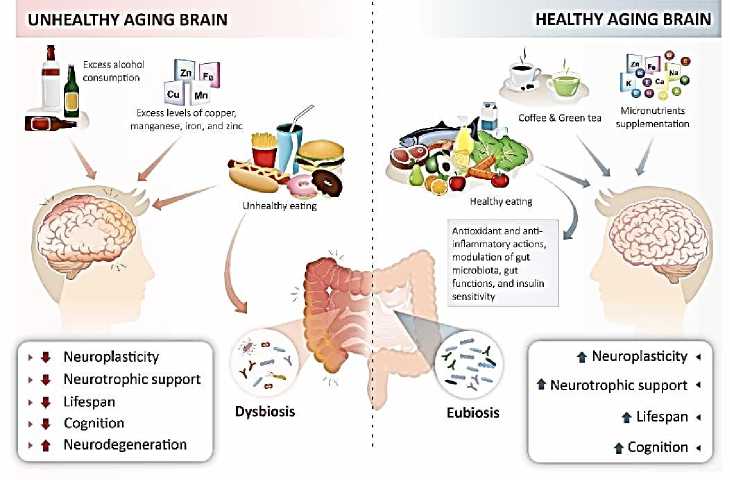

Диетическая поставка макронутриентов имеет важное значение для здоровья человека, микроэлементы, такие как витамины и микроэлементы, также имеют решающее значение для поддержания здоровье мозга. Напротив, дефицит или нарушения в любом из них могут быть связаны с дисфункцией мозга и способствовать, по крайней мере частично, патофизиологии нескольких неврологических расстройств. С другой стороны, вмешательства, предназначенные для оптимизации уровней таких макро- и микроэлементов потенциально может стать основой для терапевтической стратегии, направленные на улучшение когнитивного функционирования, особенно в стареющем мозге (Рисунке 4) [13].

Кроме того, диета и состояние питания являются наиболее критическими модифицируемыми факторами, регулирующими микробиоту кишечника в течение всей жизни. Потребление сбалансированной, питательной диеты важно для поддержания здоровья, особенно с возрастом. Многочисленные исследования показывают, что употребление диеты, богатой антиоксидантами и противовоспалительными компонентами, такими как фрукты, орехи, овощи и рыба, может снизить возрастные когнитивные нарушения и риск развития различных нейродегенеративных заболеваний. За последнее десятилетие было опубликовано множество исследований, посвященных питанию и тому, как оно влияет на здоровье. В исследовании [13], показано влияние микронутриентов и макронутриентов, как на ось кишечная микробиота-кишечник-мозг, так и каким образом питание влияет на функцию мозга в целом и когнитивные процессы в частности во время старения. Диетические вмешательства, направленные на оптимизацию уровней макро-и микроэлементов и максимизацию функционирования оси микробиота-кишечник-мозг, могут иметь терапевтическую ценность для улучшения когнитивных функций, особенно в период старения.

Рисунок 4. Вклад биоэлементологии и нутрициологии в здоровье мозга во время старения [13]

Современное развитие биоэлементологии

Диетическая потребность в незаменимом микроэлементе — это уровень потребления, который соответствует определенному критерию адекватности и тем самым минимизирует риск дефицита или избытка питательных веществ. Нарушение микроэлементного гомеостаза может привести к развитию патологических состояний и заболеваний.

У микроэлементов есть два аспекта: они полезны и/или токсичны. Минералы составляют всего 5% от обычного рациона человека, но они необходимы для нормального здоровья и функционирования. Для известных существенных элементов существенность и токсичность не связаны, и токсичность — это вопрос дозы или воздействия. В последние годы были проведены значительные исследования [14], чтобы лучше понять физиологическую роль и последствия микроэлементов для здоровья.

Хром (Cr) как важнейшее питательное вещество (фактор толерантности к глюкозе) усиливает инсулин и, таким образом, влияет на углеводный, липидный и белковый обмены. Механизм всасывания хрома из кишечника не был четко определен, но он, по-видимому, включает в себя процессы, отличные от простой диффузии. Исследовано, что многие факторы, такие как оксалаты, железо и высокое потребление простых углеводов с пищей, изменяют биодоступность или усвояемость хрома [16, 17]. Кроме того, было обнаружено, что поглощение хрома повышается при химически индуцированном диабете и снижается при старении. Адекватное потребление хрома взрослыми составляет 20–35 мкг/сут. Дефицит хрома, как правило, ограничивается госпитализированными пациентами с повышенным катаболизмом и метаболическими потребностями в условиях недостаточности питания. Некоторые из первых сообщений о дефиците хрома были получены от пациентов, получавших парентеральное питание. Исследования показали, что у больных сахарным диабетом, получающих хроническое общее парентеральное питание, дефицит хрома у человека был связан с повышением потребности в инсулине. Добавление хрома у этих пациентов улучшило толерантность к глюкозе. Таким образом, аномальная толерантность к глюкозе может указывать на низкий уровень хрома, а улучшение толерантности к глюкозе после добавления хрома может быть действительным показателем дефицита хрома. Хром является переходным элементом и существует в нескольких ионных состояниях. Хром находится в трехвалентном состоянии. В зависимости от способа воздействия (например, орального, кожного или ингаляционного) и химических форм хрома эффект, связанный с данной дозой, будет различным. Трехвалентный хром обладает низкой токсичностью, поэтому пагубные последствия чрезмерного потребления этой формы хрома возникают не так легко, и нет никаких сообщений о побочных эффектах пищевого хрома (трехвалентного хрома) [15].

Медь (Cu) в биологических системах может присутствовать как в валентном состоянии +1, так и в валентном состоянии +2. Таким образом, его основная функция связана с окислительно–восстановительными реакциями. Он является неотъемлемым компонентом многих ферментов, в том числе церулоплазмина (перенос меди и ферроксидазы), цитохром-с-оксидазы (перенос электронов), цинк-медной супероксиддисмутазы (антиоксидантная защита), дофамин-монооксигеназы (синтез нейромедиаторов), лизилоксидазы (сшивание коллагена, образование костей), дофамин-бета-гидролазы (пигментация кожи) и тирозиназы (выработка меланина). Было обнаружено, что некоторые компоненты, встречающиеся в природе в пище, влияют на всасывание меди из кишечника и увеличивают или уменьшают ее биодоступность. Помимо низкого потребления пищевой меди, которая, по-видимому , повышает эффективность поглощения мед и, другим основным диетическим фактором, повышающим биодоступность меди, по-видимому, является высокий уровень потребления белка. Поглощение происходит в результате активного транспортного процесса при более низких уровнях пищевой меди и пассивной диффузии при высоких уровнях пищевой меди. Поглощенная медь слабо связывается с альбумином плазмы и аминокислотами крови, поступает в печень и включается в состав медьсодержащего белка церулоплазмина, который служит для транспортировки меди из печени в периферические ткани. Кроме того, церулоплазмин играет независимую роль в метаболизме железа, в котором он служит ферроксидазой плазмы, превращая железо в валентность, которая может быть связана переносом плазмы. Дефицит меди или гипокупремия определяется как уровень меди в сыворотке крови 0,8 мкг/мл или менее (нормальный уровень меди в сыворотке крови 0,64– 1,56 мкг/мл). Около 93% меди сыворотки обычно связывается с церулоплазмином и обычно сопровождается гипоцерулоплазмином (нормальный сывороточный церулоплазмин 0,18–0,40 мкг/мл). Отложение меди происходит в паренхиматозных клетках печени, головном мозге, периферии радужной оболочки и почках. Цинк конкурирует с медью за всасывание в желудочно-кишечном тракте [18, 19].

Большинство биохимических ролей цинка (Zn) отражают его участие в большом количестве ферментов или в качестве стабилизатора молекулярной структуры субклеточных компонентов и мембран. Цинк участвует в синтезе и расщеплении углеводов, липидов, белков и нуклеиновых кислот. Цинк играет существенную роль в полинуклеотидной транскрипции и трансляции, а следовательно, в процессах генетической экспрессии. Его участие в такой фундаментальной деятельности, вероятно, объясняет важность цинка для всех форм жизни. Цинк также играет важную роль в клеточной пролиферации, дифференцировке и метаболической активности клетки. Кроме того, он поддерживает нормальный рост и развитие во время беременности, детства и подросткового возраста. Несколько исследований показали пользу добавок цинка у детей с острой диареей в странах с ограниченными ресурсами. Всасывание цинка зависит от концентрации и происходит во всем тонком кишечнике. При нормальных физиологических условиях транспортные процессы поглощения не насыщаются. Всасывание ингибируется присутствием в рационе фитатов и клетчатки, которые связываются с цинком, а также пищевым железом и кадмием. Умеренный дефицит цинка, по-видимому, является обычным явлением, особенно в странах с ограниченными ресурсами, поскольку в рационе питания относительно мало цинка. Снижение скорости роста и снижение устойчивости к инфекции часто являются единственным проявлением умеренного дефицита у человека. Генетическим заболеванием, связанным с метаболизмом цинка, является acrodermatitis enteropathica (AE), который является аутосомно-рецессивным заболеванием и характеризуется неспособностью всасывания цинка. АЭ характеризуется признаками и симптомами тяжелого дефицита цинка, включая диарею, плохой рост и плохую иммунную функцию. Люди очень толерантны к высокому потреблению цинка — до 100 мг/сут. Однако высокое потребление цинка из загрязненной пищи или напитков и острое отравление цинком были связаны с неспецифическими желудочно-кишечными симптомами, такими как боль в животе, диарея, тошнота и рвота. Было показано, что длительное воздействие высоких уровней потребления цинка влияет на метаболизм других микроэлементов, таких как поглощение меди. Кроме того, как диабетики 1-го, так и 2-го типа могут проявлять гиперцинкурию, которая может играть определенную роль в иммунной дисфункции, связанной с сахарным диабетом. Прием добавок цинка у больных сахарным диабетом может улучшить иммунную функцию, а также повысить уровень HbA1c и привести к ухудшению непереносимости глюкозы [20].

Селен (Se) является незаменимым микроэлементом у человека и животных с высокой метаболической активностью. Его основными функциями у человека являются антиоксидантная защитная активность глутатионпероксидазы как селенопротеина в регуляции иммунитета, функции щитовидной железы и репродуктивной системы. Селен входит в состав активного центра глутатионпероксидазы (GSH-Px), антиоксидантного фермента [21]. Адекватный уровень потребления селена с пищей и оптимальная экспрессия селенопротеина гарантируют защиту от свободнорадикального окисления, которое наблюдается при нейродегенеративных, сердечно-сосудистых, тиреоидных заболеваниях и некоторых формах рака. Оптимальная суточная доза составляет 20–70 мкг/сут, а токсический уровень — 5 мг/сут. Период его полураспада в организме составляет 50–60 дней [22, 23]. Селен присутствует в пище в основном в виде аминокислот селенометионина и селеноцистеина. Около 80% пищевого селена обычно усваивается, но его количество зависит от химической формы в рационе и ряда других факторов, включая потребление белка и наличие в рационе любого значительного уровня токсичных элементов, таких как ртуть и мышьяк. Абсорбция селенометионина происходит через активный транспорт. Селен в форме селеноцистеина входит в структуру селенопротеинов [25]. Наиболее известным из этих ферментов является глутатионпероксидаза, которая играет важную роль в защите клеточных мембран от повреждения свободными радикалами [24]. Самые высокие концентрации селена наблюдаются в печени, почках, поджелудочной железе, скелетных мышцах, щитовидной железе и миокарде. Содержание селена снижается с возрастом, курением, воспалением и некоторыми видами рака [26]. Дефицит селена приводит к нарушению как врожденного, так и адаптированного иммунитета [27]. Люди с недостаточным потреблением селена характеризуются нарушением противовирусной защиты, иммунного ответа и повышенным риском развития аутоиммунитета [28]. В частности, дефицит селена связан с развитием системных заболеваний соединительной ткани, таких как склеродермия, волчанка, ревматоидный артрит и синдром Рейно [29]. Кроме того, была продемонстрирована значимая связь между дефицитом селена и аллергическими реакциями и инфекционно-аллергической астмой. Кроме того, при дефиците селена в организме происходит повышенное накопление мышьяка, кадмия и ртути. Селен является антагонистом ртути и мышьяка и способен защитить организм от кадмия, свинца, таллия и серебра. Хотя биохимический механизм токсичности селена четко не установлен, селен может оказывать токсическое действие в больших дозах. Его токсичность возникает при избыточном потреблении с пищей, либо через диеты с естественным высоким содержанием селена, либо через «мега-дозу» добавок. Хроническое отравление селеном у людей определяется как выпадение волос, обесцвечивание или ломкость ногтей или два или более из следующих симптомов: боли в мышцах или суставах, головная боль, неприятный запах изо рта, усталость/слабость, желудочно-кишечные симптомы или кожная сыпь. Существует много гипотез, предложенных различными исследованиями относительно дефицита/токсичности селена; однако гипотеза, которая связана с дефицитом селена, является наиболее принятой гипотезой [30].

Молибден (Mo) является микроэлементом, необходимым для микроорганизмов, растений и животных. Первоначально, ошибочно принятый за свинец, молибден был назван в честь греческого слова molybdos, означающего свинцовый. У человека на сегодняшний день идентифицированы только четыре фермента, требующие молибдена: сульфитоксидаза, ксантиноксидоредуктаза, альдегидоксидаза и митохондриальный амидоксимредуцирующий компонент (mARC). Ксантиноксидоредуктаза присутствует в двух формах: ксантинодегидрогеназа (XDH) и ксантиноксидаза. Молибден принимает участие в активном центре этих ферментов и функционирует как ферментативный кофактор. Кроме того, он играет роль в детоксикации организма и производстве важных промежуточных продуктов. Всего 59–94% пищевого молибдена всасывается в желудочно-кишечном тракте в зависимости от проглоченной дозы. У человека дефицит молибдена встречается довольно редко и связан с нарушением репродуктивных функций и задержкой роста. Дефицит молибдена сопровождается снижением концентрации мочевой кислоты в крови и моче, а также повышением экскреции ксантина и гипоксантина. Высокие количества молибдена токсичны. Повышенная активность XDH приводит к накоплению мочевой кислоты, развитию подагры и болезням, связанным с активными формами кислорода (АФК) [31]. Повышенная активность XDH и гиперурикемия наблюдаются при ишемии, сердечнососудистых заболеваниях, метаболическом синдроме и осложнениях сахарного диабета [32].

Йод (I) является важным компонентом тиреоидного гормона трийодтиронина (T3) и тироксина (T4) с периодом полувыведения плазмы около 2 и 8 дней соответственно. Йод из рациона всасывается по всему желудочно-кишечному тракту. Диетический йод превращается в иодид-ион до его поглощения. Иодид-ион на 100% биодоступен и полностью поглощается из пищи и воды. Это, однако, не относится к йоду в составе гормонов щитовидной железы, употребляемых в терапевтических целях. В кровообращении его забирает щитовидная железа, а любое лишнее количество фильтруется почками и выводится. Все биологические действия йодида приписываются гормонам щитовидной железы. Физиологические действия гормонов щитовидной железы можно классифицировать как (1) рост и развитие и (2) контроль метаболических процессов в организме. Гормоны щитовидной железы играют важную роль в росте и развитии головного мозга и центральной нервной системы у человека с 15-й недели беременности до 3-летнего возраста. Если в этот период наблюдается дефицит йода, что приводит к дефициту гормонов щитовидной железы, то следствием этого является нарушение развития головного мозга и центральной нервной системы. Другая физиологическая роль гормонов щитовидной железы заключается в контроле нескольких метаболических процессов в организме. К ним относятся углеводный, жировой, белковый, витаминный и минеральный обмены. Например, гормон щитовидной железы увеличивает выработку энергии, усиливает липолиз и регулирует неоглюкогенез и гликолиз. Кроме того, было высказано предположение, что эффективное использование йода зависит от селенсодержащего фермента и, следовательно, от адекватного селенового статуса. Селен является необходимым компонентом фермента дейодиназы, который удаляет молекулы йода из Т4, превращая его в Т3. Когда пациенты, страдающие различными формами заболеваний щитовидной железы, были проверены на уровень селена, все они оказались ниже, чем нормальные здоровые люди. Риск заболеваний щитовидной железы зависит от потребления йода и характеризуется U-образной кривой, где как избыток, так и дефицит оказывают негативное влияние [33]. Дефицит йода связан с зобом, гипотиреозом, повышенным риском выкидыша, преждевременных родов, врожденных аномалий развития плода и повышенной частотой неонатальной смерти [34–36]. При гипотиреозе наблюдается развитие пониженного содержания натрия в крови [37]. Не следует одновременно принимать добавки, содержащие йод и карбонат лития. Литий снижает активность щитовидной железы, в то время как йод усиливает проявление побочных эффектов лития. Тиреотоксические состояния наблюдаются при болезни Грейвса, автономной токсической аденоме. Чаще всего эти заболевания связаны с мутацией рецептора тиреотропина и стимуляцией α-субъединицы G-белка. Более того, развитие доброкачественных и злокачественных опухолей щитовидной железы у женщин происходит чаще, чем у мужчин [38, 39].

Нутрициология при COVID-19

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) представляет серьезную угрозу для здоровья и экономики во всем мире из-за отсутствия вакцин и специальных методов лечения. Общим фактором для состояний, которые предрасполагают к серьезному прогрессу, является воспаление низкой степени тяжести, например, как это наблюдается при метаболическом синдроме, диабете и сердечной недостаточности, чему может способствовать дефицит микроэлементов [40]. Ранняя реабилитация микронутриентного вмешательства с акцентом на цинк, селен и витамин D для борьбы с COVID-19 [40]. Многочисленные исследования (20102020), дают прямые доказательства связи между цинком, селеном и витамином D и COVID-19. Достаточный запас цинка, селена и витамина D необходим для устойчивости к другим вирусным инфекциям, иммунной функции и уменьшения воспаления.

Таким образом, предполагается, что вмешательство в питание, обеспечивающее адекватный статус, может защитить от нового коронавируса SARS-CoV-2 (Тяжелый острый респираторный синдром — коронавирус-2) и обеспечить легкое течение COVID-19 [40].

Исследование [40], рекомендует начать адекватную добавку в районах высокого риска и/или вскоре после подозрения на заражение SARS-CoV-2. Субъекты из групп высокого риска должны иметь высокий приоритет в отношении этой питательной адъювантной терапии, которая должна быть начата до введения специфических и поддерживающих медицинских мероприятий.

Диетологические вмешательства как профилактический подход при COVID-19.

Клинические или субклинические дефициты микроэлементов, такие как дефицит цинка, селена и витамина D, которые часто встречаются в пожилых возрастных группах, способствуют развитию возрастных заболеваний, включая диабет, гипертонию и ишемическую болезнь сердца. Эти заболевания, которые в значительной части случаев связаны с метаболическим синдромом, характеризуются признаками низкодифференцированного воспаления, которое также может быть результатом старения. Прединфекционные признаки воспаления, такие как повышенные значения СРБ (С-реактивного белка), представляют собой общий отягощающий фактор в COVID-19. Достаточность цинка, селена и витамина D необходима для адекватной иммунокомпетентности, которая в некоторой степени может противодействовать воспалительному обострению. Диетические рекомендации сами по себе могут быть недостаточными для обеспечения адекватности этих питательных веществ в определенных условиях, в том числе у пожилых людей, включая потребность в добавках в восприимчивых сегментах населения [40].

Цинк. Являясь важным компонентом многих ферментов, таких как супероксиддисмутаза 1 и 3, микрометалл цинк играет важную роль в развитии и поддержании иммунных и других клеток. Известно, что дефицит цинка приводит к дисфункциональному гуморальному и клеточно-опосредованному иммунитету. Установлено, что у пожилых людей низкий уровень Zn (сывороточные значения Zn <0,7 мг/л) является фактором риска развития пневмонии. Известно, что длительный дефицит цинка увеличивает воспаления и воспалительные биомаркеры. На большинство аспектов иммунной системы влияет дефицит цинка, особенно на функцию Т-клеток. Дефицит цинка также вызывает Th17-ответ, который связан с повышенным воспалением. У лиц пожилого возраста снижение концентрации циркулирующего цинка коррелировало с повышением уровня цитокинов ИЛ-6 (интерлейкин-6), ИЛ-8 и ФНО-α (фактор некроза опухоли-α). Что касается других инфекционных заболеваний, то многие исследования показывают, что цинковый статус может влиять на исход. Несколько рандомизированных контрольных исследований (РКИ) показали, что цинк, введенный во время острого эпизода диареи, снижает продолжительность и риск персистирующего заболевания. Поэтому Всемирная организация здравоохранения изменила свои рекомендации по лечению детской диареи, включив в них пероральные препараты цинка. Цинк также играет важную роль в острых респираторных инфекциях. Регулярное добавление цинка снижает заболеваемость острыми инфекциями нижних дыхательных путей у детей раннего возраста в странах с низким и средним уровнем дохода. В нескольких недавних исследованиях цинк использовался в качестве дополнительного средства для лечения инфекций нижних дыхательных путей, хотя и со смешанными результатами [40].

Селен. Селен является важным микроэлементом для окислительно-восстановительной биологии млекопитающих, встречаясь в виде селеноцистеина в каталитических центрах многих селенопротеинов. Достаточный запас аминокислоты серина необходим для синтеза селеноцистеина, который входит в состав селенопротеинов. Дефицит селена в питании может влиять не только на иммунный ответ, но и на патогенность вируса [40]. Дефицит селена в рационе питания вместе с повышенным окислительным стрессом в организме хозяина может изменить вирусный геном из обычно слабо патогенного вируса в высоковирулентный агент после его проникновения в организм хозяина, что произошло с вирусом Коксаки 3B при болезни Кешаня в селенодефицитной зоне Китая [41].

Недостаточная антиоксидантная защита может также сопровождаться преувеличенной воспалительной реакцией у хозяина, даже при отсутствии активной инфекции. К числу наиболее мощных антиоксидантных селеноферментов относятся глутатионпероксидазы (GPXs) и тиоредоксинредуктазы (TXNRDs), которые для оптимального функционирования нуждаются в приеме не менее 100 мкг Se/сут. Другие селенопротеины, то есть селенопротеин

К (СЕЛЕНОК) и селенопротеин С (СЕЛЕНОС), также, по-видимому, играют определенную роль в регуляции иммунных реакций [42].

Селен Плюс кофакторы. Оптимальная функция GPXs также зависит от адекватных внутриклеточных уровней кофактора глутатиона (GSH), что объясняет важность адекватного потребления белков, содержащих серный компонент этого трипептида, а именно, цистеин или метионин. Снижение уровня GSH связано со старением у нескольких видов животных, включая человека. Здоровые пожилые люди в возрастной группе 60-79 лет имели значительно более низкий эритроцитарный GSH, чем более молодые лица. Более того, у лиц с хроническими заболеваниями, в том числе гипертонической болезнью, наблюдается дефицит активной формы GSH. В случаях маргинального поступления аминокислот серы добавление ацетилцистеина восстанавливает внутриклеточный уровень GSH, который имеет решающее значение в бронхиальных и легочных клетках. N-ацетилцистеин уже является одобренным и широко используемым препаратом при обструктивном бронхите, и он оказался полезным против тяжелой инфекции гриппа. Было показано, что введение глутатиона облегчает одышку, связанную с пневмонией COVID-19 [43].

Витамин D. Хорошо известно, что холекальциферол (витамин D3) может синтезироваться из холестерина в коже организма при воздействии солнечных лучей. Его биологическая активность зависит от последовательного гидроксилирования печенью и почками 1,2-(OH)2-D3, который связывается с рецепторами витамина D. Помимо своей роли в кальциевом гомеостазе и поддержании целостности костей, он также стимулирует созревание иммунных клеток. Эпидемиологические исследования показали обратную связь между циркулирующими уровнями 25(OH)-D3, биомаркера статуса витамина D, и воспалительными биомаркерами, включая СРБ и ИЛ-6. Субоптимальные уровни витамина D, особенно в конце зимнего сезона, были зарегистрированы у значительного числа здоровых взрослых. Люди с ограниченным доступом к солнечному свету и пожилые люди со сниженной синтезирующей способностью могут иметь дефицит витамина D. Исследование [44], продемонстрировало что витамин D играет определенную роль в COVID-19, поскольку два экологических исследования показали, что уровень инфекции был выше в странах с более высокими широтами и/или более низким статусом витамина D [44].

Кроме того, было продемонстрировано, что витамин D способен снижать воспалительную реакцию без изменения противовирусной активности и вирусного клиренса в эпителиальных клетках дыхательных путей, инфицированных РСВ. Кроме того, учитывая высокую частоту фиброза легких как характерного следствия COVID-19, важно отметить, что витамин D предотвращал TGF-β1-индуцированный профибротический фенотип клеток легких [45].

Таким образом, основываясь на имеющейся литературе, разумно предположить, что прединфекционный статус цинка, селена и витамина D может иметь особое значение для устойчивости к прогрессирующему течению COVID-19 [40–45].

Инфламмасомы и микробиота: физиология и патология мозга

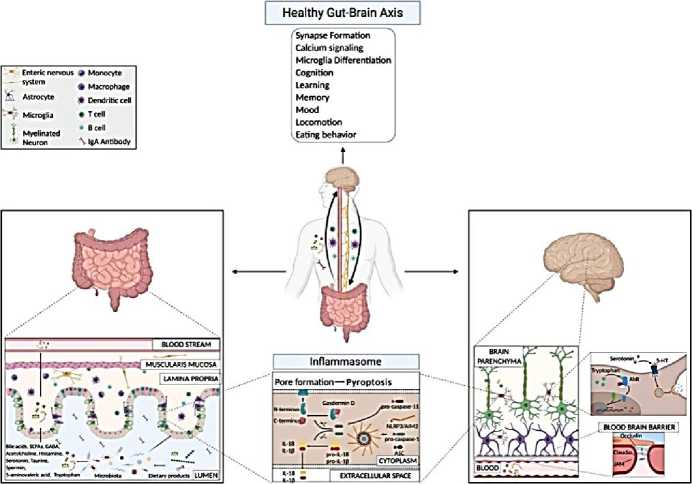

Микробиота человека играет фундаментальную роль в физиологии и патологии хозяина. Микробные изменения кишечника, также известные как дисбактериоз — это состояние, связанное не только с желудочно-кишечными расстройствами, но и с заболеваниями, поражающими другие дистальные органы. Недавно стало очевидно, что кишечные бактерии могут влиять на физиологию центральной нервной системы (ЦНС) и воспаление. Нервная система и желудочно-кишечный тракт взаимодействуют через двунаправленную сеть сигнальных путей, называемую осью кишечник-мозг, которая состоит из множества соединений, включая блуждающий нерв, иммунную систему, бактериальные метаболиты и продукты. Во время дисбактериоза эти пути нарушаются и связаны с измененной проницаемостью гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и нейровоспалением. Однако многие механизмы, лежащие в основе влияния микробиоты кишечника на нейроразвитие и патогенез, остаются малоизученными. Существует несколько иммунных путей, участвующих в гомеостазе и воспалении ЦНС. Среди них инфламмасомный путь был связан с нейровоспалительными состояниями, такими как рассеянный склероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также тревожными и депрессивными расстройствами. Комплекс инфламмасом собирается при активации клеток вследствие воздействия микробов, сигналов опасности или стресса и приводит к выработке провоспалительных цитокинов (интерлейкина-1β и интерлейкина-18) и пироптозу. Данные свидетельствуют о взаимном влиянии микробиоты и активации воспалительных процессов в головном мозге. Однако как именно это влияние работает, еще предстоит выяснить. Здесь мы обсуждаем состояние знаний и открытые вопросы в области, фокусирующейся на функции кишечных микробных метаболитов или продуктов на клетках ЦНС во время здоровых и воспалительных состояний, таких как рассеянный склероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также нервнопсихические расстройства. В частности, мы фокусируемся на врожденном инфламмасомном пути как иммунном механизме, который может быть вовлечен в некоторые из этих состояний при воздействии определенных микробов [46].

Инфламмасома — многобелковый олигомерный комплекс, отвечающий за активацию воспалительного ответа. Инфламмасома способствует созреванию и секреции провоспалительных цитокинов интерлейкина-1β (IL-1β) и интерлейкина 18 (IL-18). Секреция этих цитокинов вызывает пироптоз — особый вид программируемой клеточной гибели. Нарушения в функционировании инфламмасом приводят к разнообразным болезням. Состав конкретной инфламмасомы зависит от активатора, который запустил ее образование. Например, состав инфламмасом, формирование которых активировала двуцепочечная РНК (дцРНК).

Рисунок 5. Механизмы оси кишечник-мозг в физиологических условиях выделяют микробные продукты и путь инфламмасомы [46]

В последнее время становится все более очевидным, что микробы могут производить нейроактивные молекулы, которые непосредственно способствуют коммуникации между кишечником и мозгом (Рисунок 5) [46]. Нейромедиаторы, такие как ацетилхолин, ГАМК и серотонин, вырабатываются бактериями, принадлежащими к Лактобактерии, Бифидобактерии, Энтерококк, и Стрептококк виды, способные прямо и косвенно влиять на физиологию клеток мозга. Поразительно, что 90% серотонина, необходимого для настроения, поведения, сна и некоторых других функций в ЦНС и желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), вырабатывается в кишечнике. Связывание серотонина с 5-НТ рецепторами на микроглии индуцирует высвобождение цитокин-несущих экзосом, обеспечивая еще один механизм индуцированной кишечником модуляции нейровоспаления. Другим микробным метаболитом, влияющим на активность микроглии, является триптофан, предшественник серотонина. Бактериальные метаболиты, полученные из пищевого триптофана, могут контролировать воспаление ЦНС с помощью опосредованного арилуглеводородным рецептором механизма, действующего на активацию микроглии и транскрипционную программу астроцитов. Важность метаболизма триптофана в поддержании гомеостаза ЦНС была уже известна несколькими годами ранее.

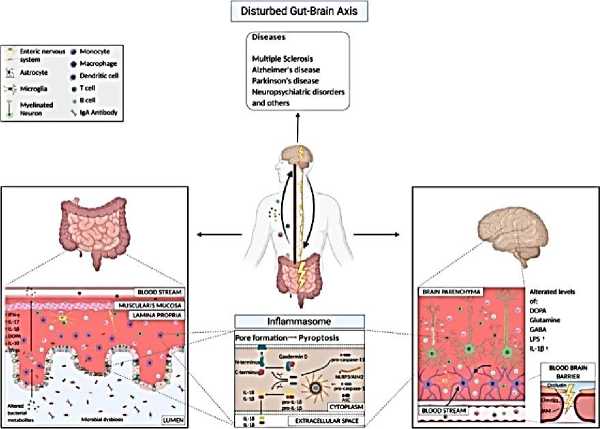

Неврологические заболевания: микробное воздействие на иммунную и нервную систему. Состав микробиоты значительно отличается между здоровыми контрольными группами и пациентами, страдающими нейродегенеративными заболеваниями (такими как рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, а также нервнопсихические расстройства, как и серьезные депрессивные расстройства и расстройства настроения.

Рисунок 6. Механизмы оси кишечник-мозг при патологических состояниях, выделяющие микробные продукты и инфламмасомный путь [46]

Чрезвычайно важно то, что измененная микробиота пациентов может переносить болезнь от человека-хозяина. Здесь мы представляем механизмы, приводимые в действие бактериями, которые вызывают различные неврологические заболевания (Рисунок 6) [46]. Мы находимся на начальных этапах этого пути открытия, и для большинства патологических состояний мы до сих пор не знаем, является ли дисбиоз причиной или, скорее, следствием этого. Здесь мы сосредоточим наше внимание на работах, которые предполагали механизмы действия бактерий в этиологии некоторых нарушений ЦНС [46].

Микробиота Кишечника влияет на поведение. Сигналы тела влияют на настроение и поведение [47]. Исследовательские программы, включающие измерения мозга/тела, частично поддерживаются тем фактом, что существуют внутренние когнитивные механизмы, связанные с осознанием тела и чувством собственного «я», интегрирующие и контролирующие висцеральную информацию; процесс, известный как интероцепция. Интероцепция — это глобальная концепция, охватывающая множество процессов:

нейрогуморальные сигналы от тела к мозгу, нейрокогнитивную динамику, связанную с интеграцией этих сигналов, влияние этой динамики на расширенные функциональные сети мозг/тело и связанное с этим развертывание метакогнитивных процессов. Физическое и психическое благополучие может зависеть от состояний, возникающих из неявной и явной информации, связанной с телесными сигналами, микробиота кишечника играет функциональную роль в познании и эмоциях [47].

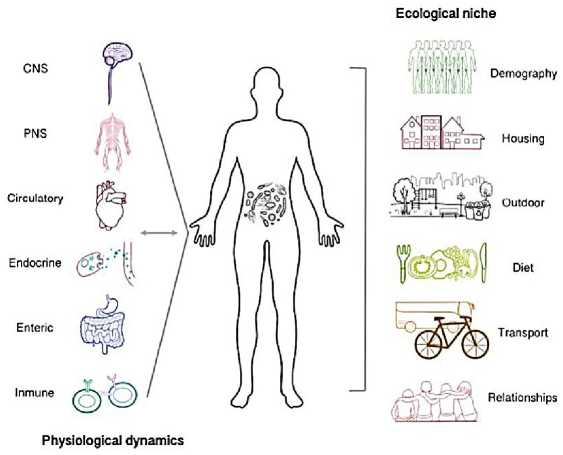

Рисунок 7. Психическое здоровье и эпигенетика: психонейроиммуноэндокринология и HPA ось [47]

Микробиота устанавливает двунаправленные отношения с физиологическими процессами организма и влияет на экологическую нишу, из которой агент участвует. Кишечная микробиота взаимодействует с другими системами через нервные и гуморальные пути (центральная, кишечная и периферическая нервная система, иммуноэндокринная пути и т. д.). Возможные механизмы коммуникации включают регуляцию метаболизма нейротрансмиттеров, проницаемость кишечника, обработку и абсорбцию питательных веществ, высвобождение воспалительных цитокинов, стрессовая реакция и т.д. Поэтому динамика внутренней микробиоты активно влияет на динамику организма в процессе, который, в свою очередь, также влияющие на микробиоту [47].

Микробиота влияет не только на внутренние процессы, но и на экологическую нишу агента (Рисунок 7) [47]. Особенности среды в различных уровни могут быть ограничены для колонизации и создания конкретных микробиологических сообществ. Некоторые экологические особенности, которые могут быть актуальными, включают количество людей, наличие городского зеленого пространства, городская гигиена и т. д. Кроме того, способы взаимодействия субъекта с ним, такие как транспортировка, диета и межличностные отношения также предоставят соответствующую информацию для учета в момент проведения междисциплинарных исследований микробиоты [47].

Биоэнергия биоэлементологии циклических нейронных цепей

Новая личность , определяет главную цель — это стремление улучшить качество и количество сна, улучшить социальную поддержку и способствовать позитивному взгляду на жизнь, поддерживать здоровое питание, избегать курения и регулярно заниматься умеренной физической активностью. Что касается физической активности, то нет необходимости становиться экстремальным спортсменом, и умеренная физическая активность имеет преимущества для мозга и тела (организма). Для того чтобы изменить траектории психического и физического здоровья, важно сосредоточиться на использовании целенаправленных поведенческих методов лечения наряду с лечением, включая фармацевтические препараты, которые «открывают окна пластичности» в головном мозге и способствуют эффективности поведенческих вмешательств. Три области головного мозга наиболее подвержены патологическим изменениям при стрессе — гиппокамп, префронтальная часть коры головного мозга и мозжечковая миндалина. Эти области отвечают за интерпретацию стрессовых переживаний и соответствующую ответную реакцию. Гиппокамп (библиотека памяти) — наиболее стресс-чувствительная область мозга вследствие того, что в ней находится большое количество рецепторов к глюкокортикоидам.

Продолжительное время мозг человека рассматривали как статическую, не изменяющуюся структуру, однако, современные нейробиологические исследования показали, что это чрезвычайно динамичная система, способная к морфологическим изменениям на разных уровнях. При стрессе и депрессии отмечаются выраженные ультраструктурные и макроморфологические повреждения нервной ткани, которые частично обратимы. Этот феномен — нейродегенерации и последующей частичной репарации нервной ткани, получил название нейрональной пластичности (нейропластичности). При стрессе и депрессии наблюдаются такие проявления нейрональной пластичности, как нарушения структуры и функции дендритов: их укорочение, уменьшение числа шипиков и синаптических контактов, а также гибель нервных и глиальных клеток. Основной причиной повреждения и гибели клеток мозга при стрессе считают избыток гормонов стресса, прежде всего кортизола. Восстановление функций связано с реорганизацией и образованием новых синапсов, удлинением и разрастанием дендритов и аксонов, а также с нейрогенезом, т. е. образованием новых нервных элементов из стволовых клеток.

Конструкция «когнитивного резерва» мозга H. sapiens указывает на устойчивость к нейропатологическим повреждениям и может быть определена как способность оптимизировать или максимизировать производительность за счет эффективного набора нейронных сетей и/или альтернативных когнитивных стратегий [5]. Нейропластичность — это внутреннее свойство и перепрограммирование мозга на протяжении всей его жизнедеятельности [5]. Внедрение авторских разработок в последнее десятилетие позволило сформировать систему алгоритмов и инструментов управления нейропластичностью [5].

Исследования Н. П. Романчук [48], позволяют подойти к осознанному управлению сном и запрограммированным качественно повторяющимся сновидениям, с использованием квантового ресурса. Разум — это персонализация мозга. Нейрофизиология и нейробиология — мультидисциплинарно синхронизированы с — медициной, генетикой, молекулярная биологией, различными физическими, оптическими, математическими методами и инструментами, с нейроинтерфейсами и искусственным интеллектом [48]. Нейропластичность — это внутреннее свойство и перепрограммирование мозга на протяжении всей его жизнедеятельности [48]. «Нейроинтерфейсный камень» самооценки

H. sapiens для самоактуализации и самореализации личности — это, самооткрытие, саморазвитие, самообладание, самореализация.

Депрессия — это разрушительный синдром, с аллостатической перегрузкой и транзиторной дисрегуляцией функций неврологического, метаболического и иммунологического статуса, а также перепрограммированием в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Депрессия вызывает патологические изменения в секреции и моторике пищеварительной системы, а сбой в работе двунаправленных кишечно-мозговых связей модифицируют микробиоту кишечника. Хроническая депрессия дестабилизирует работу «когнитивного и висцерального мозга» [48].

Ведущие Центры нейроэкономических исследований разрабатывают нейробиологические технологии для понимания того, как люди принимают решения. Например, гормон окситоцин связывает нас с другими людьми и заставляет работать, чтобы помочь им. Окситоцин также является частью мозгового контура, который заставляет нас погружаться в истории и переживания, вспоминать информацию в них и убеждать нас предпринимать действия. Механизм памяти головного мозга представляет собой сеть циклических нейронных цепей (ЦНЦ), охватывающую весь мозг. Команда на активацию отдельных ЦНЦ исходит из гиппокампов, где содержатся адреса всех ЦНЦ [49]. Для выключения из активированного состояния гиппокамп дает соответствующую команду в ЦНЦ. Это приводит к выбросу ГАМК в синаптическую щель и подавлению активности ЦНЦ. При дефиците ГАМК в головном мозге многие ЦНЦ выключаются из механизма памяти, что вызывает когнитивную дисфункцию, часто проявляющуюся в виде симптомов болезни Альцгеймера и сенильной деменции альцгеймеровского типа [49].

Формирование у человека в указанные периоды интеллектуальных способностей сопряжено с максимальной скоростью образования синаптических связей между нейронами головного мозга, что требует большого объема различной информации. При недостаточном ее потоке ребенок испытывает «информационный голод», вызывающий у него состояние дискомфорта [50]. Однако очень важны стохастические связи. Они возникают в виде случайных контактов различных ЦНЦ, часто находящихся далеко друг от друга. Обычно эти контакты бессмысленны, но иногда они могут привести к какому-либо озарению, открытию. По-видимому, в этом суть того, что человек называет интуицией особенно в творческой деятельности. Именно стохастические связи ЦНЦ обеспечивают научно-технический прогресс человечества, что предопределяет их особую важность [51].

Реальное внешнее воздействие вызывает в головном мозге возбуждение одновременно множества ЦНЦ, которое характерно для стохастического режима работы мозга, его творческой деятельности [52]. Возбуждение совокупности ЦНЦ в период между сном и бодрствованием (во время пробуждения) создает в головном мозге сюжет, возникающий при пробуждении. Реальное время, необходимое для создания такого сюжета, соответствует времени возбуждения всей совокупности ЦНЦ, т.е. несколько миллисекунд [52].

Исследовано [52], что уменьшение времени сна в старших возрастных группах, снижение выработки мелатонина, нарушение режима сон-бодрствование, инсомния, могут способствовать развитию дементных явлений. Направление потоков информации извне в кору головного мозга при бодрствовании и во сне во многом определяется функционированием энторинальной коры головного мозга. Мозг не проживает сновидения в реальном времени, а создает сюжет сновидения, используя информацию, содержащуюся в ЦНЦ, что занимает всего несколько миллисекунд. Головной мозг огражден от внешнего влияния функциональным разрывом связи между новой корой и гиппокампом за счет энторинальной коры [52]. Мозг работает неосознанно, и внешняя информация в него поступать не может вследствие отсутствия информации о локализации свободных ячеек памяти, которая находится в гиппокампе.

Продолжаются исследования актуализированной современной проблемы циркадианных нейрокоммуникаций «мозга и сердца» в период электромагнитной и информационной нагрузки/перегрузки, влияния новой генетики и эпигенетики, изменения гемостаза и гомеостаза, формирование нового иммунитета и микробиоты, во взаимосвязи с современным нейробытом и нейромаркетингом, с 5П медициной и 5G технологиями нейрокоммуникаций [53].

Стратегический аспект, циркадные ритмы важны для сердечно-сосудистой физиологии и патофизиологии. Ведущим фронтиром для исследований циркадной биологии является трансляционное применение в клинической медицине, и особенно в сердечно-сосудистом здоровье и болезнях. Интересно, что недавние клинические и экспериментальные исследования выявили глубокие различия в сердечно-сосудистых заболеваниях у мужчин и женщин. Учет пола и/или гендера повышает эффективность исследований и может принести пользу результатам инноваций в области здравоохранения для мужчин и женщин. Более того, учет биологического пола является важным фактором для перевода циркадной биологии в клиническую кардиологию [53].

Функционально-сбалансированная нутрициология мозга

Современное и своевременное внедрение эпигенетических постулатов питания от «Здоровое питание матери — лучшее начало жизни» до «Здоровое питание человека – обеспеченное здоровое старение» позволит эффективной реализации программ долголетия и сверхдолголетия человека и его мозга.

Функциональные продукты питания (ФПП) различные по составу, оказывают системное воздействие как на гуморальные и гормональные циркадианные колебания, так и на персонифицированное состояние здоровья, и его полиморбидность. Включение в комбинированную схему лечения и профилактики заболеваний — функционального продукта питания обусловлено его сбалансированностью по содержанию микро- и макроэлементов, витаминов и минералов, клетчатки и др., необходимых мужскому и женскому организму человека как для профилактики гормональных нарушений в репродуктивной системе, так и для диетического, профилактического и функционального питания при диссомнии, десинхронозе [8, 9, 54, 55].

Исследовано [9], что в продукте функционального, диетического и профилактического питания для больных с хронической ишемией головного мозга, представляющем собой заливаемую при употреблении жидкостью смесь, изготовленную из экологического цельнозернового натурального сырья, произведенного в РФ и не содержащего генно-модифицированных организмов, содержащего высушенное зерно твердой пшеницы, термообработанное методом взрыва, арбузные семена, семена льна, расторопшу, дополнительно введены высушенные зерна ржи, термообработанные методом взрыва, растолченные частицы чечевицы, грецких и кедровых орехов, соя (в виде окары), пчелиная перга, порошок топинамбура, спирулины, ламинарии, женьшеня и каменного масла.

Компоненты находятся в следующем соотношении, г/100 г готового сухого продукта:

-

1) зерно твердой пшеницы 19,5–20,5,

-

2) зерно ржи 19,5–20,5,

-

3) соя 19,5–20,5,

-

4) чечевица 10,5–11,0,

-

5) семена льна 5,0–5,5,

-

6) расторопша 5,0–5,5,

-

7) порошок топинамбура 2,5–2,75,

-

8) арбузные семена 2,5–2,75,

-

9) грецкие орехи 2,50–2,75,

-

10) кедровые орехи 2,50–2,75,

-

11) перга пчелиная 2,50–2,75,

-

12) порошок спирулины 2,50–2,75,

-

13) порошок ламинарии 2,50–2,75,

-

14) порошок женьшеня 0,50–0,75,

-

15) порошок каменного масла 0,50–0,75.

Указанный продукт сбалансирован по содержанию микро- и макроэлементов, витаминов и минералов, клетчатки и др., необходимых организму человека для сохранения интеллектуальных, творческих, производственных способностей и повышения качества жизни, а также для профилактики хронической ишемии головного мозга, с помощью систематического употребления диетического, профилактического и функционального питания заявленного состава.

Указанные признаки являются существенными и взаимосвязаны с образованием устойчивой совокупности существенных признаков, достаточной для получения требуемого технического результата. Установлено с позиции доказательной медицины, во-первых, что более 33% граждан, страдающих психическими расстройствами личности (депрессия, тревога, немотивированные страхи), испытывают дефицит витаминов «В» в рационе повседневного питания. Во-вторых, быстрая производственная и творческая утомляемость, а также снижение интеллектуальных способностей, свидетельство дефицита железа и недостаточное содержание витаминов В3, В6, В9 (фолиевая кислота) в организме. Фолиевая кислота способствует сохранению и частичному восстановлению краткосрочной и долгосрочной памяти, устойчивости запоминания.

В-третьих, аминокислоты (в т. ч. и незаменимые) и витамины (В3, В6, В9, В12, С и др.), а также ведущие микро- и макроэлементы (магний, цинк, селен и др.) для головного мозга в организме человека не синтезируются, а поступают только с пищей и являются профилактическим базисом по поддержанию функционирования нейрометаболических и интегративных процессов высшей нервной деятельности человека посредством гармонизации биофизических, биохимических и гормональных взаимодействий в циклической системе «хронобиология-хрономедицина».

В настоящем изобретении используются способ получения функционального продукта питания с использованием инновационных технологий (патент РФ RU 2423873 С1 «Способ производства зернового компонента для пищевого продукта быстрого приготовления и способ производства функционального пищевого продукта быстрого приготовления», приоритет от 05,04.2010) [8].

В рамках настоящего изобретения рассматривается новый следующий состав функционального продукта питания для профилактического и диетического питания, содержащий:

–во-первых, рожь 19,5–20,5% в 100 г готового сухого продукта — как базовый ФПП, необходимый для восполнения недостающих полезных веществ, так и цельнозерновой продукт — «платформа» для биосинтеза витаминов и биохимических реакций в организме женщины (эндокринной и др. систем);

–во-вторых, чечевица 10,5–11,0% в 100 г готового сухого продукта - важный источник железа и фолиевой кислоты. Она способна обеспечить до 90% суточной нормы этих веществ, необходимых человеку. Чечевица содержит большое количество сложных углеводов и аминокислот, необходимых для быстрого протекания биохимических нейрометаболических процессов в клетках мозга;

–в-третьих, впервые введена цельнозерновая экологическая без ГМО соя 19,5–20,5% в 100 г готового сухого продукта со среднего Поволжья с функциональными характеристиками, решающими поставленную техническую задачу;

–в-четвертых, введен порошок топинамбура, который содержит до 20% сухих веществ, среди которых до 80% содержится полимерного гомолога фруктозы — инулина. Топинамбур аккумулирует кремний из почвы и относится к «кремнефильным» растениям, содержание этого элемента составляет до 8% в расчете на сухое вещество. Кроме того, содержит 8 аминокислот, которые синтезируются только растениями и не синтезируются в организме человека: аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, триптофан, фенилаланин;

–в-пятых, добавлен порошок спирулины, имеющий в своем составе полноценный белок, углеводы, жиры, микро- и макроэлементы, витамины, фикоцианин, бета-каротин, линолевую кислоту и другие биологически активные компоненты. Как мощный антиоксидант спирулина предотвращает преждевременное старение в результате окислительных процессов в организме;

–в-шестых, введена ламинария, которая обладает противоопухолевой активностью, антимикробным, антибактериальным и противовирусным действием. Антимутагенным и радиопротекторным действием, а также противовоспалительной и иммуномодулирующей активностью. В ламинарии концентрация магния превышает таковую в морской воде в 9–10 раз, серы — в 17 раз, брома — в 13 раз. В 1 кг ламинарии содержится столько йода, сколько его растворено в 100 000 л морской воды. Содержание полисахаридов фукоидана и ламинарина способствует профилактике и лечению сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Эти заболевания во многом зависят от баланса липидов, нарушение которого приводит к повышенной склонности к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. Ламинарин также оказывает гипотензивный эффект и проявляет антикоагулянтную активность, которая составляет 30% от активности гепарина;

–в-седьмых, натуральное экологическое специально переработанное (для лучшей усвояемости) каменное масло, необходимое для организма человека, вместе с другими компонентами, входящими в данный состав, для достижения профилактического базиса по поддержанию функционирования нейрометаболических и интегративных процессов высшей нервной деятельности человека, посредством гармонизации биофизических, биохимических и гормональных взаимодействий в циклической системе «хронобиология-хрономедицина».

Клинические испытания проводились в Федеральном государственном учреждении «Российский научный центр Восстановительной медицины и курортологии (ФГУ «РНЦ ВМ и К») Минздравсоцразвития РФ в период с 20.10.2009 г. по 19.03.2010 г. по договору № 1389/09 от 20.10.2009. Установлены следующие клинические эффекты при употреблении функциональных продуктов питания в рекомендуемых дозах и режимах: 1) геропротекторный, 2) дезинтоксикационный, 3) пребиотический, 4) гепатопротекторный,

-

5) пробиотический, 6) антиоксидантное действие 7) постоянный синтез ферментов и гормонов.

Результаты клинического исследования эффективности функциональных продуктов питания с фитокомпонентами в предложенных дозах эффективно применяются в качестве диетического, пребиотического и функционального питания при ишемии головного мозга.

Внедрение изобретений Н. П. Романчук [8, 9, 54, 55] направлено на достижение технического результата, заключающегося в повышении диетического, функционального и профилактического воздействия ФПП на организм человека при хронической ишемии головного мозга за счет введения в рацион питания ФПП, сбалансированных по содержанию необходимых макро- и микронутриентов, витаминов и минералов, клетчатки, необходимых для диетического и функционального питания при хронической ишемии головного мозга человека, а также для профилактической ревитализации вазоактивной, нейрометаболической и нейропротективной функции головного мозга человека.

Эпигенетика предполагает более широкое представление о развитии организма и функционировании генома и рассматривает гены и окружающую среду комплексно, как две неразрывно функционирующие системы, и объясняет такие биологические явления, как пластичность развития и образование множества фенотипов на основе одного генотипа. Эпигенетические механизмы задействованы от внутриутробного развития ребенка до старения в более позднем возрасте. Функциональные продукты питания и их целевые пищевые компоненты могут вызывать защитные эпигенетические модификации на протяжении всей жизни, причем питание на ранних этапах жизни особенно важно. Помимо генетики, общее состояние здоровья индивидуума можно рассматривать как интеграцию многих экологических сигналов, начинающихся в период беременности и действующих на протяжении жизнедеятельности через эпигенетические модификации.